2021年云南漾濞MS6.4地震的强地面运动模拟

2021-09-27何欣娟

何欣娟 潘 华

(中国地震局地球物理研究所,北京 100081)

0 引言

目前,随机有限断层法已经被许多国内外学者广泛应用于地震动的模拟: Beresnev等(1998)模拟了1994年加利福尼亚MW6.7北岭地震的地震动; Ugurhan等(2010)模拟了1999年土耳其MW7.1地震的地震动; 孙吉泽等(2017)模拟了2013年乌鲁木齐MS5.6和MS5.1地震的地震动; Raghucharan等(2018)模拟了2016年日本熊本MW7.0地震的地震动; 丁阳等(2018)模拟了2017年四川九寨沟MS7.0地震的地震动; Dang等(2020)利用该方法模拟了2013年四川芦山MW6.7地震的地震动。 学者们利用随机有限断层法模拟得到的结果均与实际记录结果具有较高的一致性,因此,本文将采用随机有限断层法模拟2021年云南漾濞MS6.4地震的地震动。

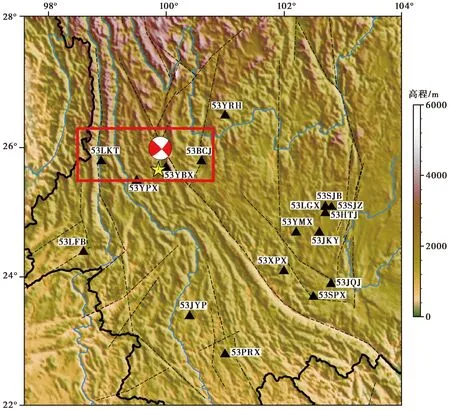

地震发生后,根据中国地震局工程力学研究所正式发布的强地震动台站记录,得到台站分布如图 1 所示。从强震台站分布可以看出,近震中区域台站分布稀疏,因此,有必要对此次地震进行地震动模拟并得到地震动影响场。

图1 强震动台站分布图Fig. 1 Location of strong motion stations.黑色三角形为强震动台站,黄色五角星为震中,红色矩形框为此次研究区域和模拟台站所在区域

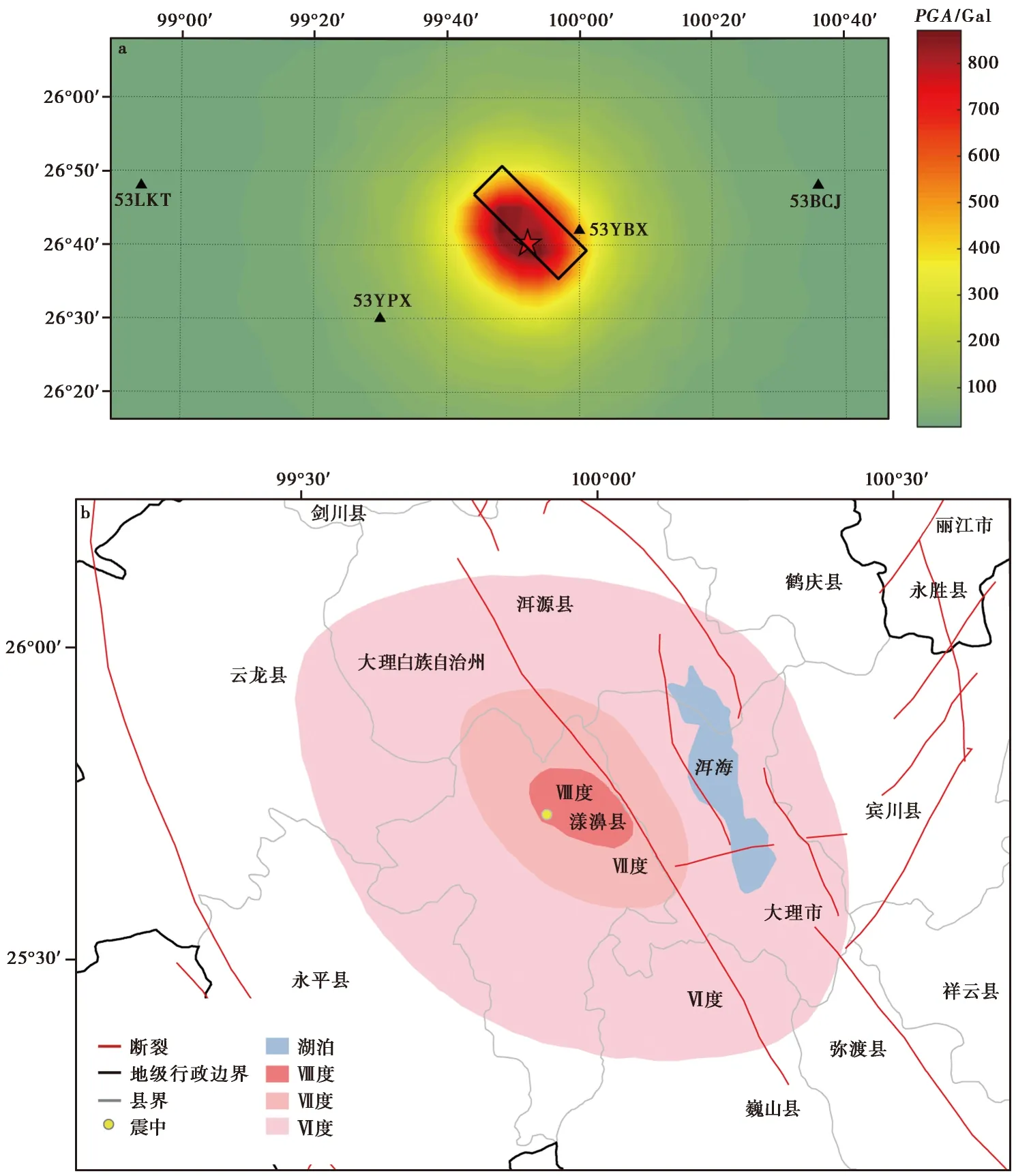

本文将利用基于动力学拐角频率的随机有限断层法模拟2021年云南漾濞MS6.4地震的地震动。该方法可在破坏性地震发生之后快速模拟并给出近震源区域强震动的PGA分布图,得到此次地震动的影响场。希望本文结果能为该区域的灾后重建及今后的抗震设防工作提供初步的科学参考依据。

1 随机有限断层法

在使用随机有限断层法进行模拟时,分别沿走向和倾向将发震断层划分为nl×nw=N个子断层,其中nl和nw分别为沿断层走向和倾向的子断层数量,可将每个子断层看作一个点源(Hartzell,1978),在Brune点源模型下,单个子断层就可被描述为加速度谱具有ω2谱形状的点源(Aki,1967; Brune,1970; Boore,1983)。因此,基于动力学拐角频率模型,第ij个子断层在场点处的加速度傅里叶振幅谱可表示为(Motazedianetal.,2005)

(1)

(2)

其中,M0为地震的总地震矩;slipij表示每个子断层上的平均滑动量权重,当断层滑动分布未知时,通常设置为随机分布。

式(1)中,第3项exp(-πκf)K(f)为场地项,exp(-πκf)为局部场地内地震波高频能量的衰减,K(f)为近地表场地的放大效应。

将式(1)所示的子断层在场点处的加速度傅里叶幅值谱经傅里叶变换到时域,便得到子断层ij的加速度时程aij(t)。 对各子断层的加速度时程在时域内附加一定滞后时间并进行叠加求和,所得结果即为整个断层在一个观测点的地震动加速度时程:

(3)

式中,Δtij为破裂传播到第ij个子断层的时间延迟和因为传播距离差异引起的地震波从第ij个子断层传播到场地的时间延迟的叠加(Motazedianetal.,2005)。

2 主震模拟

2.1 模型输入参数

使用随机有限断层法模拟地震动时,需要确定该地震的震源参数、 传播路径参数和场地效应参数等作为模型的输入参数。

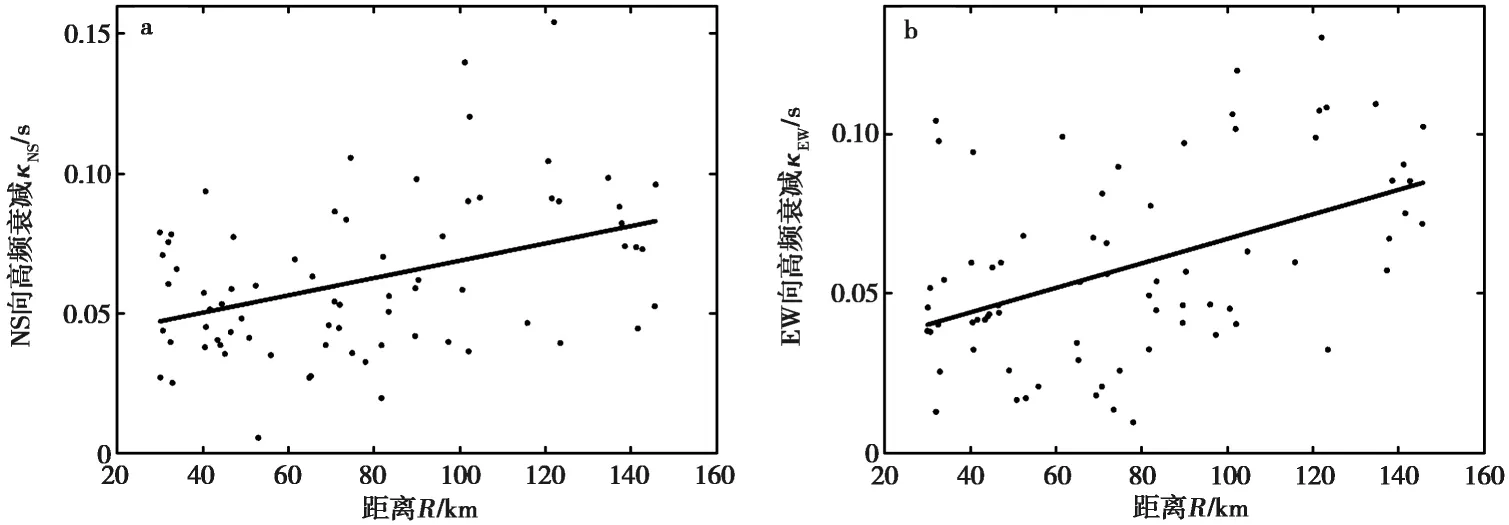

震源参数包括发震断层的走向、 倾角、 断层分别沿走向和倾向的长度和宽度、 地震的矩震级、 断层面上的滑动分布及应力降等。 于书媛等(2021)得到的反演结果初步认为,云南漾濞MS6.4地震的发震断层可能是一条位于维西-乔后断裂W侧的NW向隐伏次生断裂,发震断层以NW走向右旋走滑运动为主。 对中国地震局地球物理研究所和美国地质调查局(US Geological Survey,USGS)发布的2021年云南漾濞MS6.4地震震源机制结果(3)https:∥earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us7000e532/moment-tensor。进行整理,得到表1,并初步判断此次事件为具有走滑分量的正断型地震(4)http:∥www.cea-igp.ac.cn/kydt/278248.html。。 分别将随机有限断层法输入参数中的断层走向和倾角设置为135°和82°。

表1 2021年云南漾濞MS6.4地震的震源机制Table1 Focal mechanism of the 2021 Yangbi MS6.4 earthquake

根据USGS(5)和中国地震局地球物理研究所(6)发布的地震矩震级结果,将此次地震的矩震级取为MW6.1。 使用Wells等(1994)统计得到的经验关系计算出发震断层沿走向和倾向的长度和宽度,参考中国地震局地球物理研究所(7)得到的破裂尺度,将此次地震的断层参数确定为30km×10km。 根据Kanamori等(1975)关于破裂面积、 应力降和地震矩之间的经验关系,并参考刘丽芳等(2010)对云南地区应力降的研究结果,将应力降取为25bar。 当断层面滑动分布未知时,随机有限断层法通常使用随机数分配子断层的平均滑动权重,参考中国地震局地球物理研究所(8)发布的静态滑动量分布,将通过随机函数得到的子断层最小滑动权重0.0128、 最大子断层滑动权重设为中国地震局地球物理研究所得到的0.5作为模拟的输入参数。

传播路径参数包括地震波在介质中扩散而引起的几何扩散和由于介质非均匀性导致的滞弹性衰减。 在本次模拟中,选用Atkinson等(1995)的北美东部几何扩散模型,滞弹性衰减用与频率有关的品质因子Q表示,此次模拟中的品质因子采用苏有锦等(2006)研究得到的结果,即Q(f)=102.6f0.687作为输入值。 路径持时用Atkinson等(1995)提出的经验关系式表示。

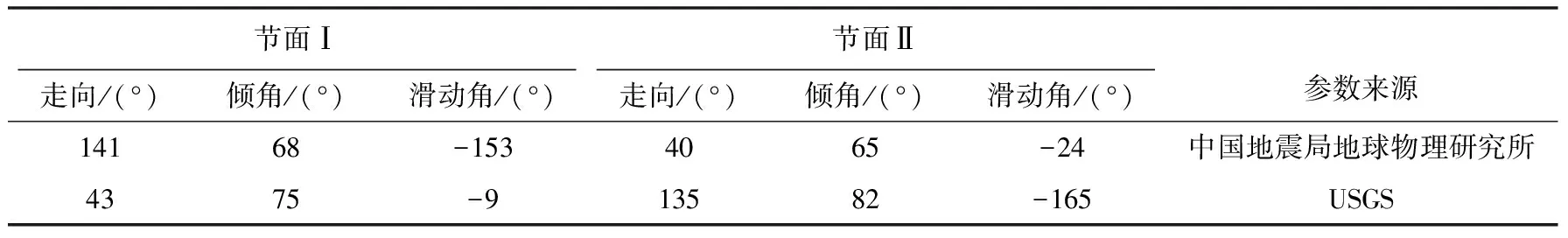

表2 计算κ所用台站的参数Table2 Stations for the calculation of κ

图2 NS和EW分向高频衰减κ值随距离R的分布图Fig. 2 The distribution of Kappa factor κ with distance R for two horizontal components in NS and EW directions.a NS向高频衰减随距离的分布; b EW高频衰减随距离的分布

2.2 模拟结果

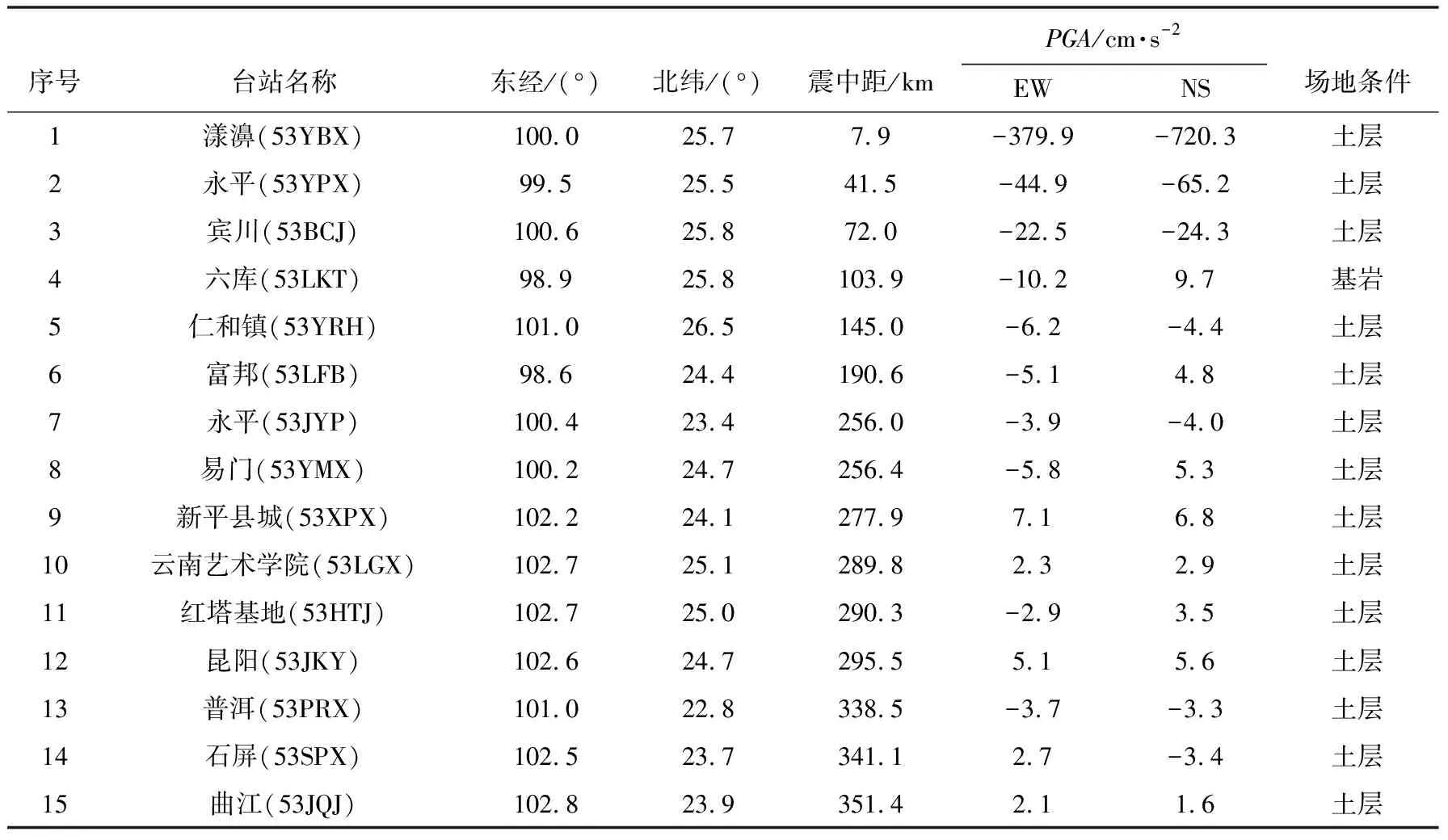

表4 台站信息Table4 The information of stations

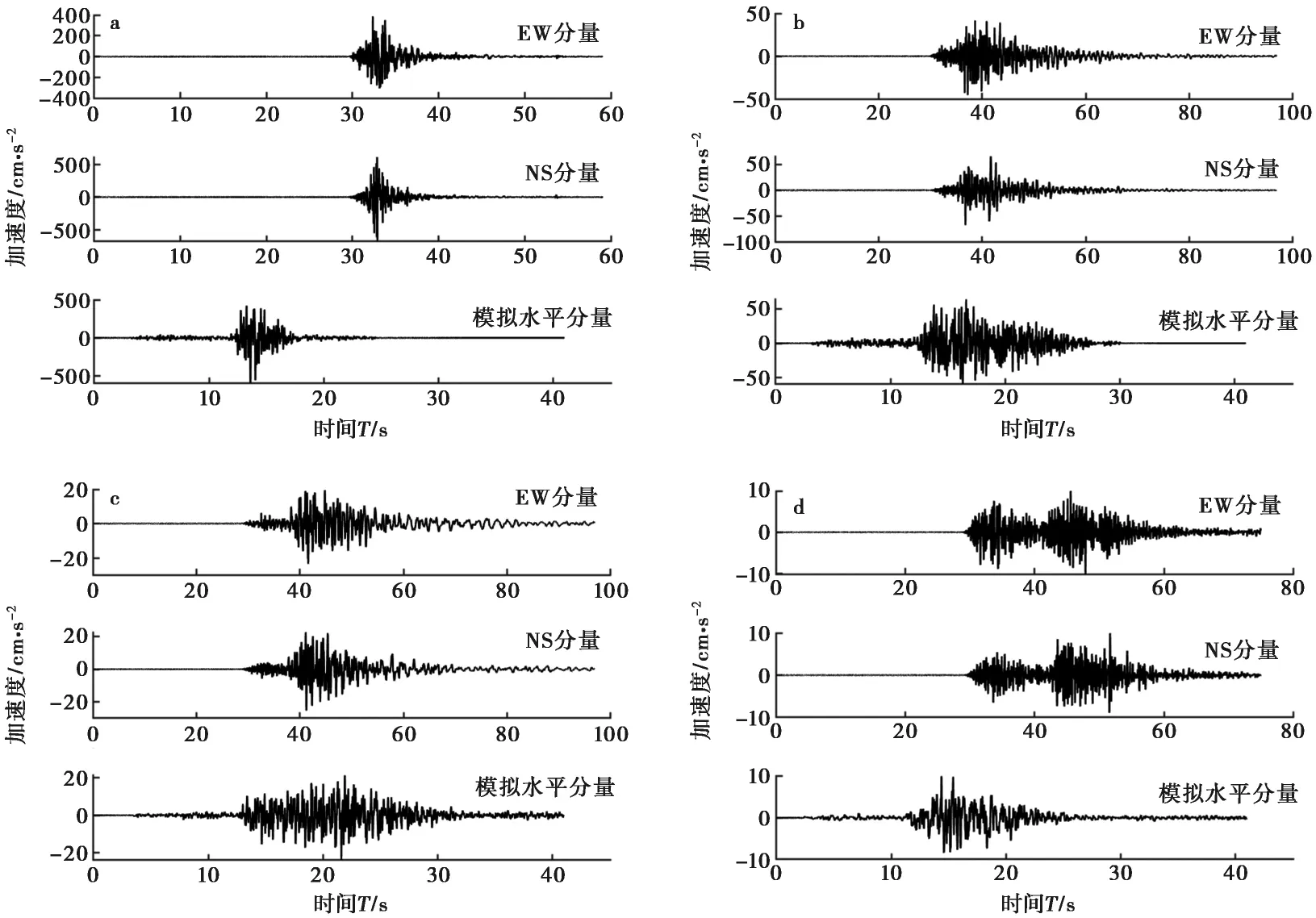

图3 漾濞MS6.4地震的模拟加速度时程与观测加速度时程对比图Fig. 3 Comparison between simulated and observed accelerograms for the Yangbi MS6.4 earthquake.a 漾濞台; b 永平台; c 宾川台; d 六库台

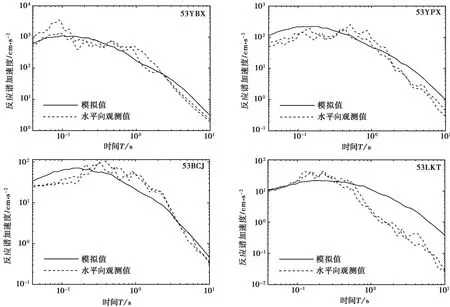

在图 3 所示的加速度时程对比图中,从峰值加速度(PGA)的绝对值来看,模拟得到的结果与台站强震记录的结果基本接近,如表5 所示。 从加速度时程的形状来看,漾濞台、 永平台和宾川台的模拟结果与实际记录结果相似,六库台的模拟结果与实际记录结果存在一定差异。 从六库台记录的加速度时程可以看出,与其他3个台站不同,该台站处的强地震动记录出现2个波峰,造成这种现象的原因较复杂,可能与台站所处场地有关,原因有待进一步研究。 从加速度时程的持时来看,对于4个台站,模拟结果与实际记录结果有一定差异。 之所以出现这种差异,可能是由于在随机有限断层法中,高斯白噪声的形状通过加持时窗作为包络进行约束,使其与真实的加速度时程相似,并且路径持时用简化的理论持时表示,因此模拟结果不能很好地反映出地震波复杂的传播过程(孙吉泽等,2017)。 总体来看,各台站加速度时程的模拟结果与强震动记录结果的一致性较好,可以反映该场点的强地震动特征。

表5 模拟和观测地震动的峰值加速度Table5 The PGA from synthetic and recorded ground motions

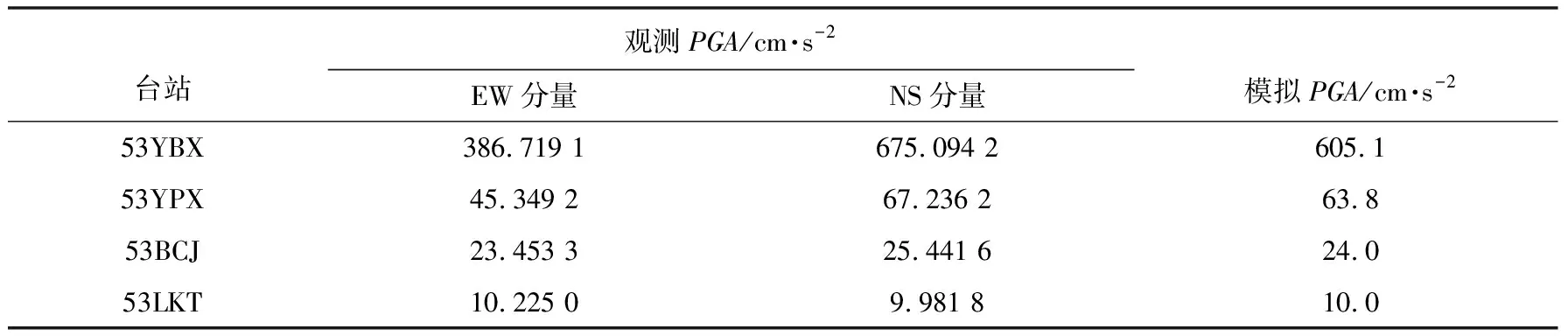

图4 漾濞MS6.4地震的模拟加速度反应谱PSA(实线)与观测加速度反应谱PSA(虚线)对比图Fig. 4 Comparison between simulated(solid line)and observed PSAs(dash line)for the Yangbi MS6.4 earthquake.

图5 对数误差及标准差Fig. 5 Average logarithmic residuals(cross)and deviation(error bar).

3 地震动影响场模拟

图6 模拟地震动的PGA空间分布与地震烈度分布对比图Fig. 6 The comparison of the spatial distribution of PGA of synthetic ground motions and the intensity distribution map of the earthquake.a 模拟地震动的PGA空间分布图; b 地震烈度分布图

4 结论和讨论

本文利用随机有限断层法对2021年云南漾濞MS6.4地震进行地震动模拟,得到了4个台站的加速度时程和反应谱。 综合上述漾濞地震加速度时程、 反应谱以及漾濞地震影响场的分布结果,可得到如下结论:

(1)通过模拟得到的漾濞地震的地震动结果基本可以显示此次地震的主要地震动特征。 4个台站的加速度时程模拟结果和峰值加速度整体上可以反映此次地震动的强度特征。 漾濞台、 永平台和宾川台模拟的峰值加速度、 时程数据与观测值的符合程度高,反应谱在高频和低频处均模拟较好。 六库台模拟的地震动峰值加速度与实际记录相符,但模拟时程数据与实际记录数据的一致程度不如其他3个台站,反应谱在高频处拟合较好,低频处的模拟结果比实际记录偏高。

(3)对漾濞地震的模拟结果说明,在近断层地震动记录匮乏的情况下,合理设置震源参数、 传播路径以及场地条件进行地震动的人工合成,整体上能够得到与实际地震记录相符的地震动峰值和反应谱特征,可为该地区灾后重建、 地震危险性分析和抗震设防提供一定的科学依据。

模拟结果虽然在整体上与观测结果较为接近,但是仍有少数台站存在较大偏差,主要原因是在模拟过程中部分参数由经验公式得到,场地条件也没有很好地反映出来,这些是模拟过程中有待完善的方面,未来需要建立更精准的模型以实现强地震动的准确模拟与预测。

致谢中国地震局工程力学研究所为本研究提供了数据支持; 审稿专家为本文提出了宝贵的意见和建议。 在此一并表示感谢!