甘肃中部旱农耕作区秸秆饲料供求平衡及畜牧业发展潜力:以定西市安定区为例

2021-09-27杜月红陈强强崔秀娟赵荣芳

杜月红,陈强强,2,崔秀娟,吴 茜,赵荣芳

(1.甘肃农业大学财经学院,甘肃 兰州 730070;2.甘肃省区域农业与产业组织研究中心,甘肃兰州 730070)

我国秸秆资源储量丰富且分布广泛。2019年全国农作物秸秆资源总量为8.76×108t,饲料化量仅为2.2×108t,秸秆饲料化利用率仅25.11%[1]。秸秆的饲料化利用不仅可以为“节粮型”畜牧业的发展提供原料保障,也有助于解决“人畜争粮”、“人畜争地”矛盾。1992年中央启动“秸秆养畜”项目,拉开了我国秸秆饲料化利用的序幕[2]。2005年中央一号文件提出“粮改饲”战略;2015年国家出台“粮改饲”与“种养结合”的政策;2017年中央一号文件提出农业供给侧结构性改革;“藏粮于草”战略不但与农业结构调整同步进行而且很好的与畜牧业结合并同步发展。上述一系列战略政策的颁布与实施为我国秸秆的饲料化利用提供了强有力的政策支持。

定西市位于黄土高原与西秦岭山地交汇带,是我国典型的旱作雨养农业耕作区[3],也是甘肃省重要的畜牧产业集聚中心[4],有“中国西部草都”之称。在旱作雨养农业耕作区,农作物秸秆是发展草食畜牧业的重要饲料资源,在长期的农业生产经营中形成了“秸秆养畜”的生产模式,为草食畜牧业发展提供了良好的群众基础[5],其中小麦(Triticum aestivum)和玉米(Zea mays)秸秆的饲料化利用率分别为58.0%和70.0%[6]。在传统模式的基础上,为推动农业生产结构发展草食畜牧业,实现种养结合循环发展,定西市安定区已成为“粮改饲”试点地区。因此,在充分尊重传统秸秆利用方式的基础上,通过调整农业种植结构,推广现代农业技术,发展种养结合的现代草畜循环模式,已成为促进当地农业可持续发展的必要措施。

追溯文献发现,基于农作物秸秆资源的估算和利用潜力的研究已成为热点,对秸秆饲料化利用的研究更多从工艺、技术、政策等视角出发,而秸秆饲料化载畜潜力角度的研究较少[7]。在秸秆资源总量方面,有学者运用文献研究法对中国作物秸秆资源估算和利用进展进行了评价,揭示秸秆利用中存在的问题,提出相应的解决对策[8]。其他学者采用作物产量和秸秆籽粒比法估算得到2006年和2009年我国作物秸秆资源量分别为7.6 ×108和6.9 × 108t[9-10]。另有学者将作物加工副产物纳入到秸秆资源,估算了我国秸秆资源总量[11-12]。在秸秆资源利用方式与潜力方面的研究较多,如基于秸秆资源密度,分析各地区之间秸秆资源化利用潜力差异[13]。基于国家统计数据资料,估算中国畜禽粪肥为315 835.80×104t[14]。通过分析秸秆潜在利用途径,预测湖南省肥料化需求量为887.30 × 104t,基料化需求量为83.20 ×104t,原料化利用量为65.70×104t[15]。也有部分关于秸秆生物炭利用潜力的研究[16-17]。另外,有学者测算2013年中国农作物秸秆饲料化利用量和反刍动物农作物秸秆饲料需求量分别达到16 895.12×104和12 568.36×104t[18]。在秸秆饲料化利用技术和政策方面,学者们研究不同的秸秆饲料化生产工艺,为畜牧生产中秸秆的高效利用提供建议[19-22]。

综上所述,基于全国视角的大尺度秸秆资源估算和潜力研究已较为普遍且取得了丰硕的成果。然而,对于小尺度区域的秸秆饲料化量估算、节粮潜力以及畜牧业发展秸秆饲料供需平衡及潜力方面的研究鲜有报道。事实上,小尺度研究更有利于因地制宜、精准实施,推进“粮改饲”和农业结构的调整,促进农牧产业循环、高效、绿色、融合发展,实现农民增收、产业增效双赢。安定区作为定西市秸秆养畜的代表地区,其秸秆饲料供求关系如何?秸秆饲料化节粮潜力如何?种植结构调整和秸秆饲料化利用率变动后秸秆载畜潜力和经济效应如何?这一系列问题对于安定区未来畜牧业可持续发展起关键性作用。本研究利用草谷比法估算小麦、玉米、马铃薯三大作物的秸秆量,并对其秸秆饲料化节粮潜力进行估算。同时,设计了种植结构调整和秸秆饲料化利用率变动两种情景8种不同组合方案,以2018年为基准年,对安定区畜牧业发展的潜力进行模拟预测,以期为安定区草畜平衡发展、秸秆饲料化高效利用提供方案,进而促进“粮改饲”和草食畜牧业的持续发展。

1 研究方法

1.1 作物秸秆饲料供求平衡

1.1.1 秸秆饲料供给

秸秆狭义概念为作物的茎秆;广义的概念是指收获作物主产品之后所有大田剩余的副产物及主要产品初加工过程中产生的副产物[23]。本研究基于农作物秸秆广义视角,采用国际上通用的草谷比法来估算农作物秸秆资源量,在此基础上测算秸秆饲料化量以反映秸秆饲料供给状况。计算公式如下:

式中:St为t时期秸秆饲料化量;R为可收集秸秆资源量,R=WS×IG,WS为通过经济产量与草谷比乘积获得的理论秸秆资源量;IG为可收集系数;Y为饲料化利用率。

1.1.2 草食家畜饲草料需求

参考张英俊等[24]对草食家畜饲草料需求测算,每个羊单位日均粗饲草料干物质需求量α 为1.8 kg。因此,可以将草食家畜换算成标准羊单位的基础上对其饲草料需求量(Dt)进行估算。具体地,牛为6 个羊单位、马为5.5个羊单位、骡为5个羊单位,驴为3个羊单位[25-26]。

1.1.3 秸秆饲料化满足度

农作物秸秆饲料化满足度反映某地区农作物秸秆饲料化量是否满足该地区草食家畜农作物秸秆饲草料需求,公式为:

式中:Bt表示t时期农作物秸秆饲料化满足度,Dt表示t时期饲草料需求量,Bt≥1说明秸秆饲料满足草食家畜需求;0.8≤Bt< 1为基本满足;Bt<0.8为秸秆饲料不能满足草食家畜需求[18]。

1.2 秸秆饲料化节粮潜力

秸秆饲料化节粮潜力是通过秸秆能量利用潜力,以粮食标准形态反映秸秆养畜能量利用价值,以缓解当前的粮食供需矛盾,保障粮食安全。其计算公式如下[27]:

式中:Q为秸秆饲料化节粮潜力,E为粮食的能量转化率,E=1.62×109J·t−1[27],Xi为作物秸秆的能量转化率;i表示不同作物,R同公式(1)。

1.3 数据来源与处理

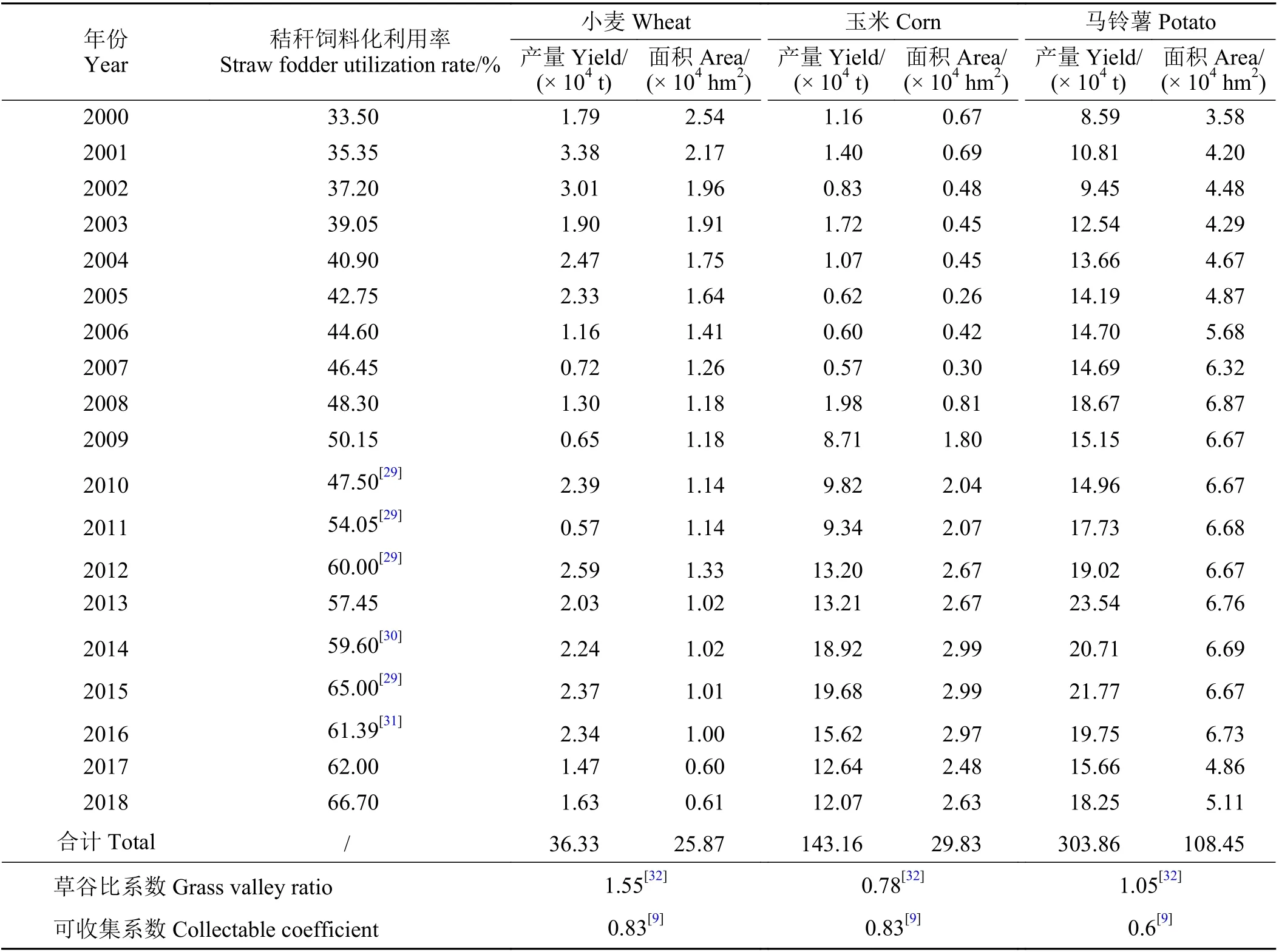

鉴于小麦、玉米、马铃薯(Solanumtuberosum)三大作物是研究区域最主要的大宗农作物,其总播种面积分别占当地粮食作物播种总面积的76.43%,因此,以该3类作物为基础估算2000–2018年的秸秆资源量。3种作物的播种面积、经济产量数据来源于2001–2019《甘肃发展年鉴》(表1)。小麦、玉米和马铃薯3类作物的秸秆能量转化率(Xi)分别取值 为1.478×1010、1.437×1010、1.41×1010J·t−1[28]。另外,秸秆饲料化利用率数值通过查阅整理现有研究文献获得,并运用SPSS 19.0 软件的缺失值置换法获得2013和2018年的秸秆饲料化利用率分别为57.45%和66.70%,其余时间序列值借助Origin 2018软件拟合秸秆饲料化利用率与年份之间的预测模型,得到2000–2018年的秸秆饲料化利用率数据。具体数据如表1所列。

表1 2000–2018年3类作物产量、面积和秸秆饲料化利用率Table 1 Yield, area,and straw fodder utilization rateof threemajor cropsfrom 2000 to 2018

2 结果与分析

2.1 秸秆饲料供求平衡

2.1.1 作物秸秆资源量与秸秆饲料供给分析

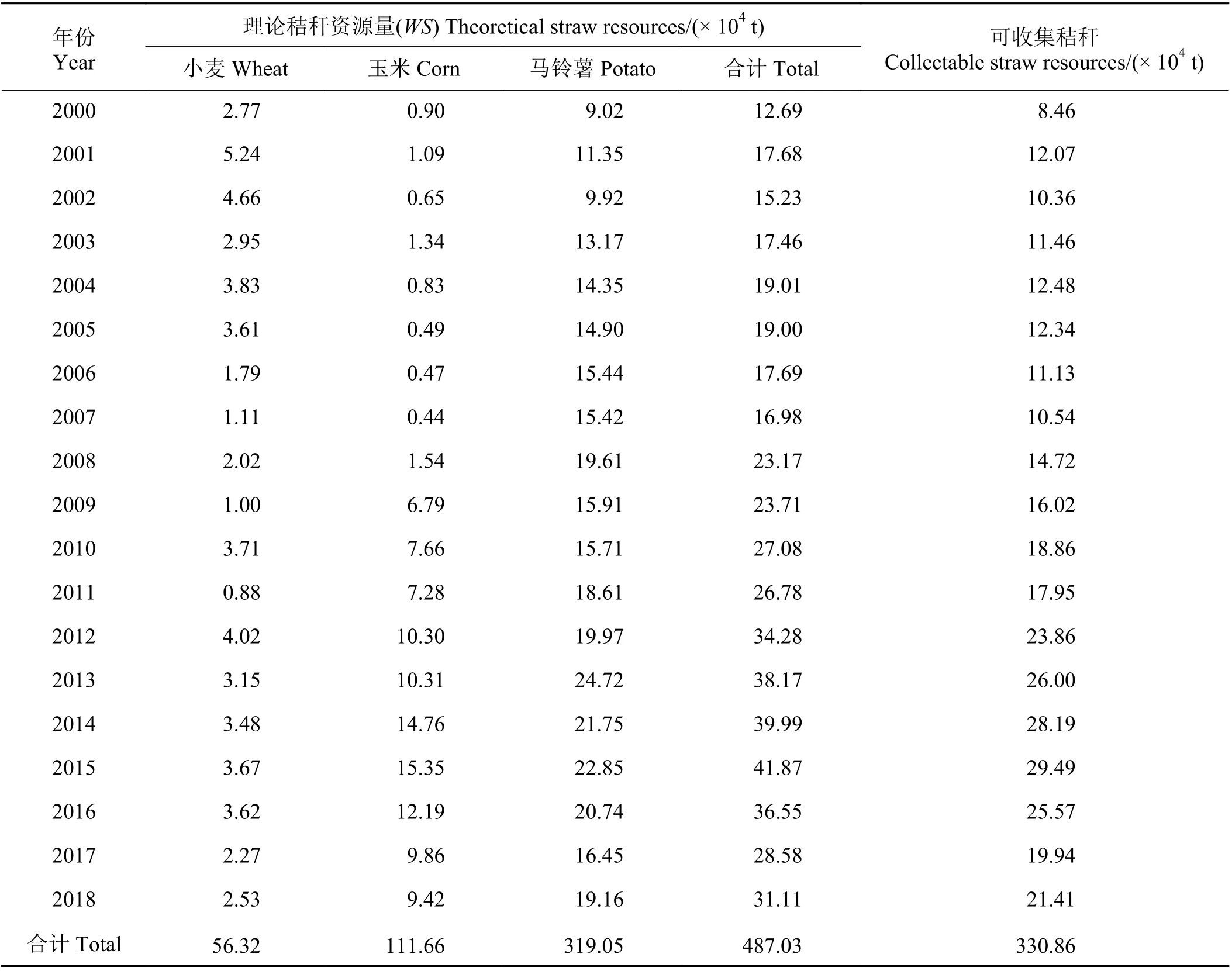

利用公式(1)计算出2000–2018年主要农作物的理论秸秆资源量和可收集秸秆资源量(表2)。估算结果表明,三大作物的理论秸秆资源量总体呈增加态势,由2000年的12.69×104t 增加到2018年的31.11×104t,增长了145.15%,其中马铃薯秸秆资源量由2000年的9.02 ×104t 增加到2018年的19.16 ×104t,增加了112.42%;小麦秸秆资源量由2000 年的2.77 × 104t 下降到2018年的2.53 × 104t,下降了8.66%。2015年理论秸秆资源量高达41.87×104t,2000年理论秸秆资源总量最少为12.69×104t。同时,2000–2018年可收集秸秆资源量呈波动增加和降低趋势,2015年达到最大为29.49×104t,可收集秸秆资源量从2000年的8.46×104t 增加到2018年的21.41×104t,增加了153.07%。

表2 2000–2018年3类作物秸秆资源量Table2 Resourcesof straw from threemajor cropsfrom 2000 to 2018

2.1.2 草食家畜饲草料需求量分析

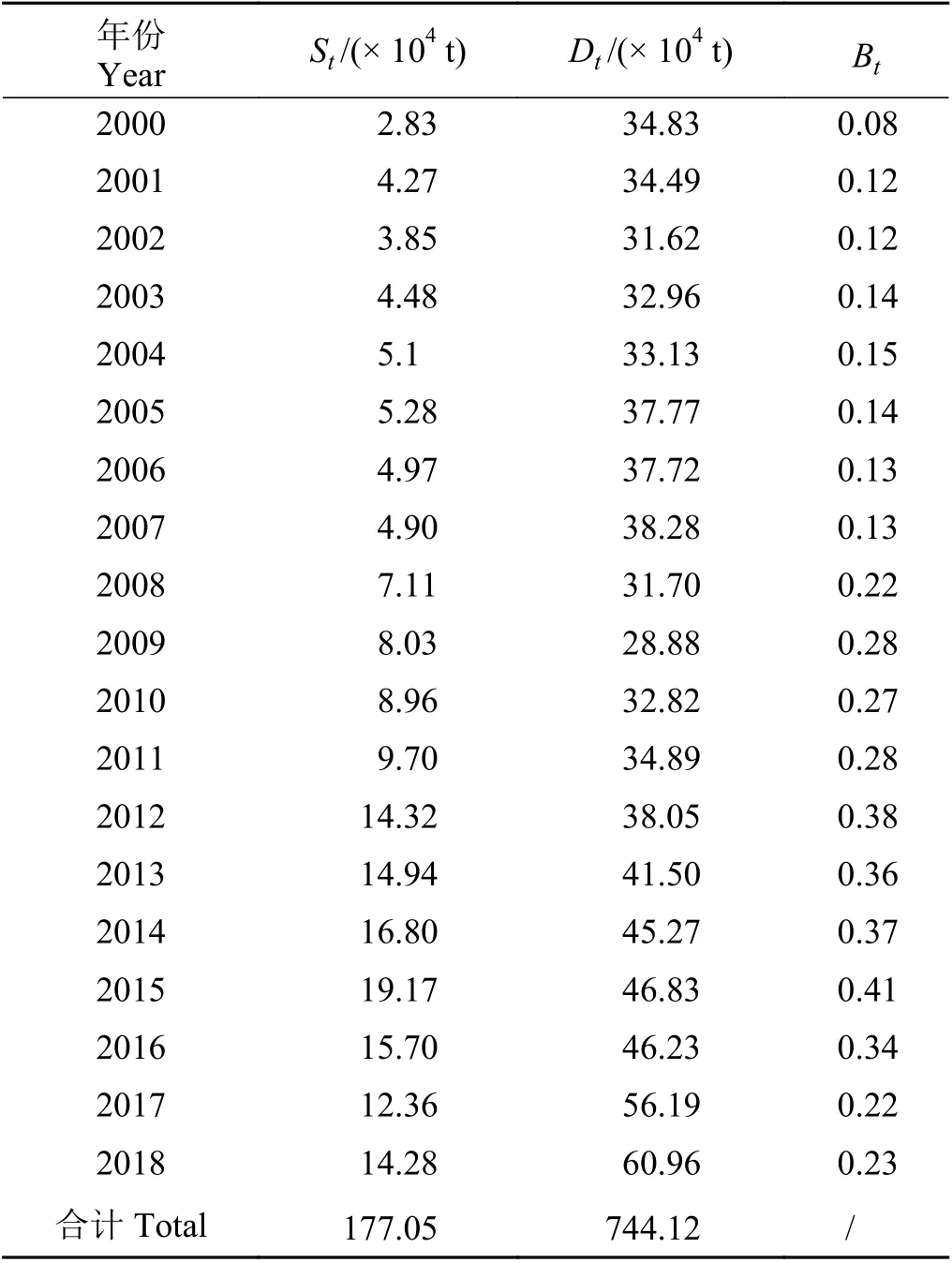

2000–2018年,安定区草食家畜存栏总量整体呈波动增长趋势,且畜类结构调整特征明显(图1)。驴存栏基数大于其他家畜存栏数,这与驴作为当地重要传统畜力的现实相吻合。马存栏量明显减少,由2000年的0.77×104AUM下降到2018年的0.22 ×104AUM;羊的存栏量从2000年的15.86×104增加到2018年的28.02×104,增幅高达76.67%;骡存栏量从2000年的8.10 × 104AUM 增加到2018年的14.00 ×104AUM,增加了72.83%;牛存栏数从2000年的11.40×104AUM 增加到2018年的28.80×104AUM,增加了152.63%;各草食家畜存栏增速依次为牛(0.97×104AUM·a−1)>羊(0.67×104AUM·a−1)>骡(0.33×104AUM·a−1)> 驴(0.27 ×104AUM·a−1),说明畜牧养殖结构变动明显;饲草料需求量从2000年的34.83×104t 增加到2018年的60.96×104t,增加了75.02% (表3)。

图1 安定区草食家畜折算羊单位Figure 1 Grass-eating livestock in the Anding District converted to sheep units

2.1.3 秸秆饲料供求平衡分析

从饲料化满足度看(表3),历年满足度均小于1,满足度最高的2015年也仅为0.41,秸秆饲料供给远不能满足草食家畜的需求。一方面,说明农作物秸秆资源饲料化利用程度低;另一方面,反映出当地作物秸秆饲料需求缺口较大,畜牧业发展的物质基础较好。

表3 秸秆饲料供求平衡Table 3 The supply and demand of straw feed are balanced

2.2 秸秆饲料化节粮潜力分析

利用公式(3)和表2中的数据计算得到秸秆饲料化节粮潜力(图2)。2000–2018年,三大作物秸秆节粮潜力总体呈增加态势。其中,小麦秸秆节粮潜力从2000年的1.42×104t 减少到2018年的1.30 ×104t,玉米秸秆节粮潜力从2000年的0.46×104t 增加到2018年的4.82 ×104t,马铃薯秸秆节粮潜力从2000年的3.34×104t 增加到2018年的7.10×104t,增加了112.57%。不难判断,伴随可收集秸秆资源量的提升,不仅有助于挖掘节粮潜力,同时有利于缓解“人畜争粮”矛盾。

图2 秸秆饲料化节粮潜力Figure 2 The potential of straw feed-saving grain

2.3 秸秆载畜潜力情景模拟

2.3.1 情景Ⅰ:基于种植业结构调整的情景模拟

利用趋势分析法得到,2000–2018年安定区小麦、玉米和马铃薯三大作物种植面积内在结构变化状况(图3)。可以看出,三大作物种植结构变化的阶段性特征显著,可划分为2000–2009和2009–2018年两个阶段。2000 –2009年玉米种植面积呈平缓上升趋势,小麦种植面积呈波动下降趋势,马铃薯种植面积呈快速增长趋势,年变化率分别为0.97%、−2.79%、1.81%;2009–2018年,玉米种植面积呈缓慢增加趋势,小麦种植面积呈平缓下降趋势,年变化率分别为1.42%、−0.55%。且马铃薯种植面积占比在2000 – 2018年基本维持在60%左右。

图3 安定区小麦、玉米、马铃薯种植面积占比变化趋势Figure 3 The proportion of wheat,corn and potato planting area in the Anding District

同时,定西市基于当地农业资源条件,以发展高效旱作农业为目标,按照“坚决压缩小麦,稳定马铃薯规模,大力发展草牧,积极扩大蔬菜”的思路,致力推动“粮–经–饲”三元结构调整,走种养循环的转型发展之路[33],另外,考虑到马铃薯产业为安定区的主导产业,本研究对马铃薯种植面积的占比不作调整,只调节小麦和玉米这两种作物种植面积所占比例,从而进行种植业结构的内部模拟调整。

以2000–2018年小麦种植面积占比的变化率为标准,将两个阶段小麦种植面积的减少率作为现年玉米种植面积的调增率,以此计算秸秆资源利用潜力。本研究将情景Ⅰ命名为A,第1、2阶段小麦的变化率−0.55%和−2.79%,分别命名为低方案(Al)和高方案(Ah)。

情景Ⅰ方案下作物种植结构调整模型如下:

ANi为调整后i作物的种植面积,Ai为基年(2018年)各类作物的种植面积;i=1表示小麦,i=2表示玉米,i=3表示马铃薯,A为基年小麦的种植面积,Na为种植面积的调整比率,a= 1表示调整比率为0.55%,a=2表示调整比率为2.79%。

2.3.2 情景Ⅱ:基于秸秆饲料化利用率调整的情景模拟

基于前期研究基础[34],本研究将秸秆饲料化利用率从现有的水平上(62%)分别提高10%、20%,即情景Ⅱ下低方案(Bl)的秸秆饲料化利用率为68.2%,高方案(Bh)的秸秆饲料化利用率为74.4%,将情景Ⅱ命名为B。

2.3.3 情景Ⅰ+情景Ⅱ组合下的秸秆饲料化载畜潜力及经济效益估算

式中:WR为秸秆载畜量发展潜力;W为秸秆饲料畜牧业承载量(W=St/365×α),α 为每个羊单位日均粗饲草料干物质需求1.8 kg;WO为基准年(2018年)秸秆饲料化利用的载畜量;M为秸秆载畜经济效益;P为活羊单价;H为单位活羊重量。本研究中,H和P的取值分别为40 kg[35]和26.33 CNY·kg−1[36]。

2.4 秸秆载畜潜力分析

2.4.1 种植业结构调整后的农作物种植面积

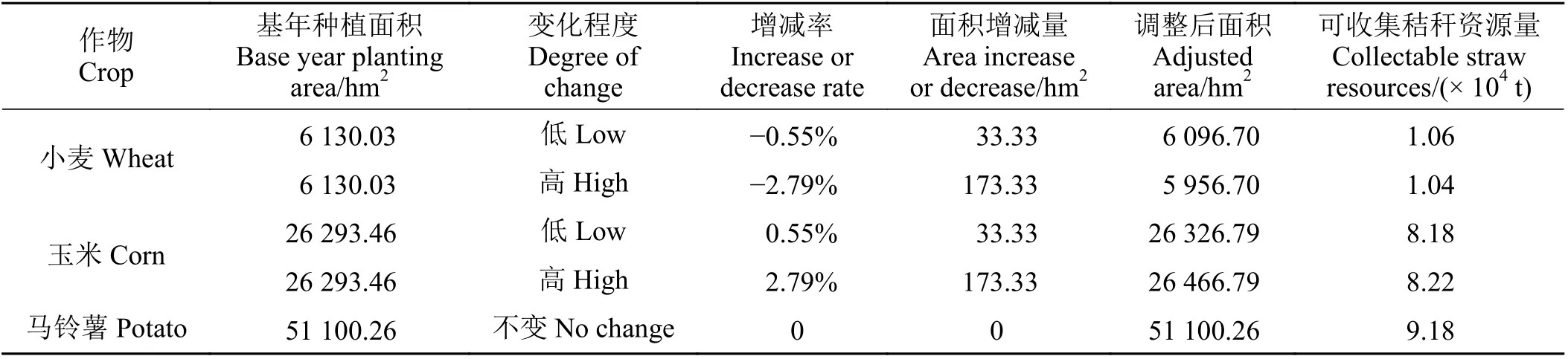

2018年的小麦、玉米、马铃薯的种植面积分别为6 130.03、26 293.46和51 100.26 hm2,以此为基准调整种植比例,将各自的种植面积代入公式(4)得玉米调增的面积、小麦的调减面积及三大作物的总种植面积(表4)。

表4 情景Ⅰ方案下作物种植面积及可收集秸秆资源量Table4 The area under scenarioⅠand the collectable straw resources

Al方案下,玉米的调增比例为0.55%,即玉米的调增面积为33.33 hm2,作为小麦的调减面积,马铃薯的种植面积保持不变,得Al方案下小麦、玉米、马铃薯的种植面积分别为6 096.70、26 326.79和51 100.26 hm2;Ah方案下玉米的调增比例为2.79%,即玉米的调增面积为173.33 hm2,Ah方案下小麦、玉米、马铃薯的种植面积分别为5 956.70、26 466.79和51 100.26 hm2。以2000– 2018年的经济产量为基础,得到小麦、玉米、马铃薯的单产分别为16.15×104、39.88 × 104和29.47 × 104kg·hm−2,根据调整后三大作物的种植面积、单产、公式(1)和秸秆的可收集系数得到三大作物的可收集秸秆资源的总量,其中Al、Ah方案下可收集秸秆资源的总量分别为18.42×104、18.44×104t。

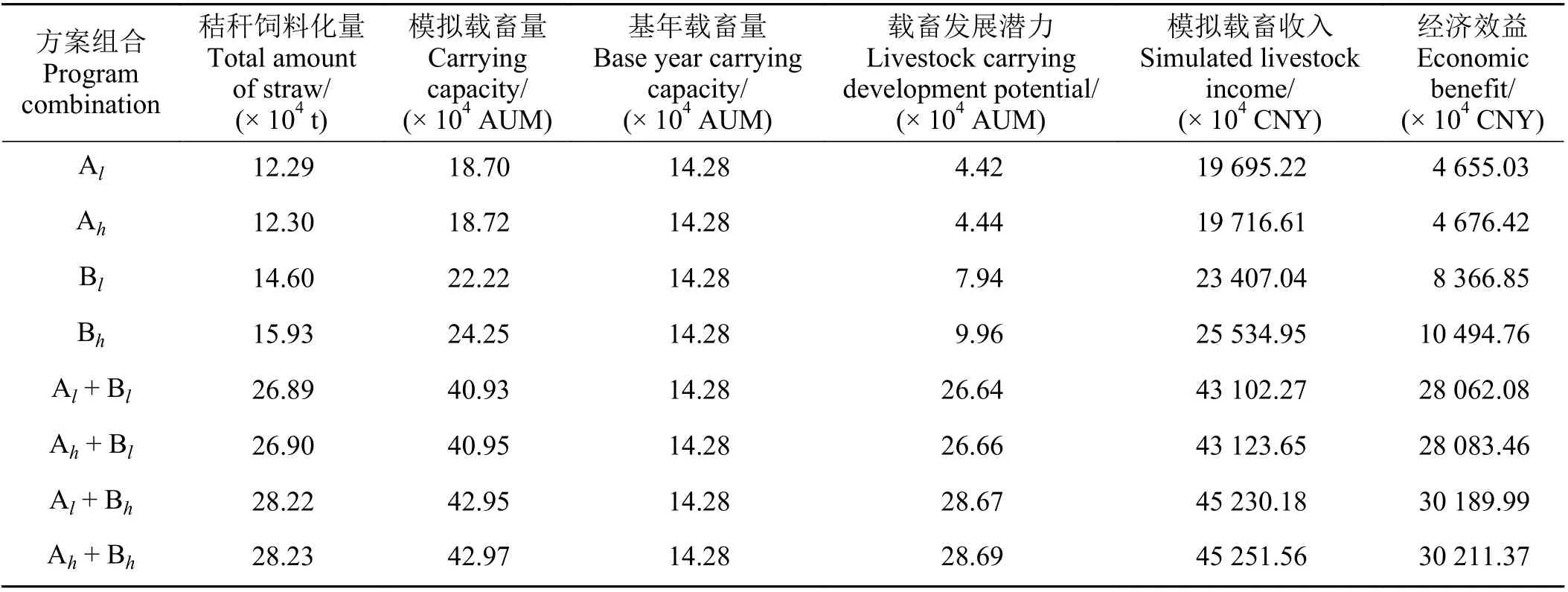

2.4.2 情景Ⅰ+ 情景Ⅱ下安定区作物可收集秸秆资源载畜量分析

将Al、Ah方案下的可收集秸秆资源量(表4)代入公式(5),得情景Ⅰ和情景Ⅱ下安定区可收集秸秆载畜量(表5)。方案Ah+ Bh、Al+ Bh、Ah+ Bl、Al+ Bl的 秸 秆 饲 料 化 量 分 别 为28.23×104、28.22×104、26.90×104和26.89×104t;可收集秸秆资源载畜潜力较大,各组合方案下的载畜量均高于基年载畜量(14.28×104AUM),并随着秸秆饲料化量的增加而增加。各组合方案载畜量大小依次为Ah+Bh> Al+Bh> Ah+ Bl> Al+Bl> Bh>Bl> Ah> Al。

2.4.3 秸秆载畜发展潜力估算

利用公式(5)得到各方案组合下安定区可收集秸秆的载畜发展潜力(表5)。秸秆载畜发展潜力排在前三的方案分别为Ah+Bh、Al+Bh和Ah+Bl,依次为28.69×104、28.67×104和26.66×104AUM;秸秆载畜发展潜力排在后三的方案分别为Al、Ah和Bl,依次为4.42×104、4.44×104和7.94×104AUM。最优方案Ah+Bh的载畜发展潜力较基准年提高了200.91%;最低方案Al仍有载畜发展潜力(4.42× 104AUM),载畜量较基准年提高了30.95%,伴随种植结构的调整和秸秆饲料化利用率的提升,有助于挖掘安定区作物秸秆载畜发展潜力。

表5 模拟方案下可收集秸秆资源载畜发展潜力及经济效益分析Table 5 Estimation of thedevelopment potential and economic benefitsof collectable straw resourcesfor livestock under different scenarios

2.4.4 秸秆载畜经济效益估算及分析

组合方案Ah+Bh、Al+Bh、Ah+Bl的秸秆载畜经济效益位居前三,依次为30 211.37 ×104、30 189.99 ×104和28 083.46 ×104CNY,同基年秸秆载畜经济效益15 039.69×104CNY 相比,分别增加了15 171.68×104、15 150.3×104和13 043.77×104CNY,Al方案秸秆模拟载畜收入最少19 695.22×104CNY,其模拟载畜收入为基年模拟载畜收入的30.95%,表明任何一种方案都能够提高安定区的养殖收入。

3 讨论与结论

秸秆饲料化利用对于“节粮型”畜牧业的发展有重大意义。同时,秸秆养畜对提高农牧业综合生产能力、提升畜产品安全供给和缓解粮食供需矛盾等方面具有重要意义。本研究利用秸秆饲料供给与草食家畜饲草料需求来分析秸秆饲料供求平衡状况,结果表明,2000–2018年安定区大宗作物小麦、玉米、马铃薯的秸秆资源总量为487.03×104t,秸秆饲草料需求总量为744.12× 104t,秸秆饲料化量仅占总需求量的23.79%,历年秸秆饲料化量与饲草料需求量比值均小于1,秸秆饲料供需缺口巨大。我国草食家畜饲草料需求和供给存在不平衡的现状[24]。楚天舒等[18]研究发现,2013年秸秆饲料化满足度达到1.34,意味着从全国范围看,农作物秸秆饲料化利用量满足草食家畜秸秆饲料需求,但呈现“东高西低”的格局。潘利等[37]研究发现,河北坝上农牧交错带的饲草供给远不能满足草食家畜的需求,并基于此提出了构建“粮–经–饲”三元种植结构模式、建立栽培草地、开发新的饲料资源等方法解决饲草需求不足问题。本研究结论与上述学者的研究结果相一致。

曹志宏[28]运用生态学能量转换理论,从秸秆能量转化为肉类食品以节约粮食的角度定量估算了2012年河南省秸秆载畜潜力;基于秸秆饲料化节粮潜力和谷物当量估算了全国2011年秸秆载畜奶类和肉类食品的生产潜力分别为4.8×108、2.91×107t[27]。本研究通过分析表明2000–2018年三大作物秸秆节粮潜力均呈现增加态势,节粮潜力高达204.23×104t。若合理利用秸秆资源,可有效缓解“人畜争粮”矛盾。

郅堤港等[38]基于牧户饲养家畜获取经济收益和不获取经济收益两种目标评估西藏境内南木林县和申扎县两个牧区的草畜平衡状况,以青贮玉米、燕麦(Avena sativa)和紫花苜蓿(Medicago sativa)为例,进行了种植结构调整探索最优技术方案。本研究以小麦、玉米和马铃薯为例,设计了种植结构调整(A)和饲料化利用率提升(B)两种情景8种方案,2种最优方案组合后,载畜量将高达42.97× 104AUM、发展潜力高达28.69×104AUM、载畜收入高达45 251.56×104CNY,秸秆资源载畜潜力和载畜收入将大幅提升。

本文在草谷法和能量转化理论的基础上,基于种植结构调整和饲料化利用率提升对安定区的秸秆饲料供求状况及秸秆载畜潜力进行了定量研究,使秸秆养畜潜力核算更具有科学性和精确性,但在估算作物秸秆量时,由于选取的估算参数、区域等不同,估算结果存在一定差异[39-41];另外,秸秆饲料化载畜潜力受自然条件、政策变化、秸秆资源总量、秸秆饲料化利用率以及区域经济发展等诸多因素的影响,本研究只考虑了秸秆饲料化利用率的提升和种植结构的调整,因此,对于秸秆载畜潜力影响因素的具体分析,有待进一步研究。

4 建议

针对上述结论提出以下建议以促进秸秆饲料化的利用:1)积极推进农业供给侧结构性改革,不断调整优化种植结构;适当调减小麦播种面积,合理扩大玉米种植面积,稳步发展马铃薯产业,促进农业增效,助力农民增产增收;2)加大秸秆饲料化加工技术的研究和推广力度,提高秸秆饲料化利用的技术水平,不断加强和完善秸秆饲料加工的基础设施建设;3)加强秸秆饲料化利用的宣传和培训力度,完善秸秆饲料化利用的补贴、扶持政策,提高农户将秸秆作为饲料的意愿。