Mangkhut(1822)台风飑线在江西的影响过程分析

2021-09-27孙素琴刘文英毛连海

孙素琴 , 刘文英 , 刘 春 , 毛连海

1. 江西省气象台,江西 南昌 330096 2. 江西省农业气象中心,江西 南昌 330096

0 引 言

台风飑线多形成于台风和副热带高压间过渡地带,但并不是台风本身的结构,而是台风在其周边被激发出来的中尺度辐合带,往往产生很强风雨天气(陈联寿和孟智勇,2001)。Meng和Zhang(2012)统计2007—2009年资料发现,有40%的登陆台风携带台风飑线;与中纬度飑线相比,其生命史较短但具有更强回波强度;台风尺度增大和强度增强均对台风飑线发展有利。方翀等(2017)研究发现,7—9月台风飑线一般在中午或下午开始发展,到前半夜趋于减弱;台风飑线出现时925 hPa层与700 hPa层温差较大。刘佳等(2013)研究表明,台风强度越强,其台风飑线的回波强度越强,移动速度更快,生命史也更长。台风飑线常常是由离散的对流单体组织发展形成的,并伴随着雷暴大风等灾害性天气,但是Meng和Zhang(2012)通过对台风Kammuri(0809)敏感性试验发现,如果剔除台风,地面辐合线上的零散对流单体就无法组织发展成飑线。Johns和Doswell(1992)研究表明,雷暴大风大多由强烈的下沉气流所导致,利于雷暴内产生强烈下沉气流的环境因素有两个:一是对流层中层或以上(600 hPa层以上)有明显干层,二是对流层中下层大气环境温度直减率较大。樊李苗和俞小鼎(2013)统计发现,0—6 km垂直风切变达15—20 m/s为中等强度垂直风切变,超过20 m/s为强垂直风切变。以上研究从天气尺度和物理量分析等方面对台风飑线及其对流单体的成因进行了细致分析。

台风Mangkhut导致广东佛山三水区到肇庆四会出现了EF2级强龙卷,深圳普遍出现13级以上强风,沿海和高地12级及以上阵风持续长达13 h(黄先香等,2019)。台风西行后,在副热带高压与台风之间的江西境内又形成了一次明显的飑线天气过程。相对于暴雨、西风带强对流和西风带系统性飑线等灾害性天气,对影响江西地区的台风飑线研究(万明等,2015)还比较少,多数着重于台风暴雨的研究(尹洁等,2007;陈云辉等,2014;郭达烽等,2014)。文中,尝试应用常规观测资料、区域气象站加密观测资料和NECP 1°×1°再分析资料等,对超强台风Mangkhut(1822)在江西地区生成的台风飑线影响过程进行分析,旨在加深对台风飑线系统发展机理的认识。

1 台风影响分析

台风Mangkhut于2018年9月7日20时(北京时,下同)在西北太平洋面上生成,沿副热带高压(以下简称副高)南侧偏东气流向西行进,强度不断加强;15日以超强台风级(风力17级以上,风速65 m/s)在菲律宾北部登陆;16日17时在广东台山海宴镇再次登陆,登陆时中心附近最大风力14级,中心最低气压955 hPa;17日20时,因很难确定其环流中心,中央气象台停止对其编号(图1)。文中所选台风信息资料为CMA最佳路径数据集,内容为6 h分辨率的位置和强度。

图1 1822号超强台风Mangkhut路径(时间为世界时)

超强台风Mangkhut先后影响了我国7个省(区),其中16—18日多个地区出现狂风暴雨,广东茂名、阳江、惠州和广西河池等地的累积降水量超过300 mm。暴雨影响时段差异较大,对广东地区影响表现在台风登陆前和登陆时,对海南的强降水影响表现在台风登陆时,对广西、贵州和湖南的暴雨影响发生在台风登陆时和登陆后,对云南的影响在台风登陆后。江西地区受影响时处于台风移动方向的右后方,江西省47个县的419个观测站小时雨量超30 mm。台风共导致广东等5个省(区)近300万人受灾,5人死亡,1人失踪,160.1万人紧急避险转移和安置,造成的直接经济损失52亿元。总体来说,Mangkhut对江西地区的影响利大于弊,台风降水有效地缓解了江西省北部的气象干旱并补充水资源,有效降低了高森林火险气象等级。

2 暴雨和雷暴大风实况

此次飑线生于Mangkhut台风移动方向的右后侧,飑线与台风移动方向不一致,呈90°—120°夹角,台风以西行为主,飑线则北偏东行,两者中心相距800 km左右。飑线之所以产生强对流天气可能与台风强度有关。通常当距离台风较远(大于500 km)且受副高控制时,内陆省份的强对流天气应是减弱的,而实况并非如此(图2)。台风飑线造成江西省中南部雷暴大风和北部区域性短时暴雨天气,8级以上雷雨大风共出现101站次,其中12站9级、6站10级、2站11级,分布在赣州市北部、吉安市中部和宜春市南部;全省以赣州均村乡站31.2 m/s(11级)为最大。江西省北部出现区域短时暴雨,206个观测站(其中国家站14个)出现暴雨,7站出现大暴雨,其中最大为高安市杨圩站124.6 mm,其次为崇仁县孙坊镇站117.1 mm;47个县的419个观测站出现30 mm/h以上强降水,其中以新干县站17日20—21时雨量77 mm为最大。

图2 2018年9月17日08:00—18日08:00降水量(a;单位:mm)和极大风速(b;单位:m/s)分布Fig. 2 Distributions of precipitation (a; unit:mm) and maximum wind speed (b; unit:m/s) from 08:00 BT 17 to 08:00 BT 18 September, 2018

台风飑线的初始回波生成于广东省北部、福建省西部,受台风外围下沉环流影响,华南至江南南部天气晴朗。从17日14时开始,在广东省北部生成零星对流。14:30对流单体北上进入江西省南部,之后14:30—17:00初生阶段江西省南部出现多个块状孤立雷达强回波单体,呈线状排列,属于断线发展型。对流单体向北传播后,受到地面辐合线触发强回波不断组织加强,于17:12发展成一条长约160 km、宽约35 km呈西北—东南向分布的带状强对流系统,并随着台风后侧东南气流引导向西北方向移动。强对流系统在移出江西省南部的丘陵地带进入吉泰盆地时,呈中间向北凸起并呈弓形线状排列,其强度逐渐增强,于22:00前后,弓形结构愈加明显,强回波发展尤其旺盛,组合反射率强度超过50 dBz。副高加强西行后,江西地区上空的引导气流转为南偏西向,强回波朝东北方向移动。由于入夜后地面气温下降,强回波迅速减弱,弓形结构渐消失,于22:48转为呈东南—西北方向分布的带状回波,其后部为成片的层云降水回波维持至23:12,时长近6 h。18日00时以后飑线断裂并趋于减弱,逐渐演变成多单体风暴,带来的强对流天气也从雷雨大风、短时强降水转为一般性雷电、短时强降水。

分析台风飑线经过的吉水气象站逐分钟气象要素变化(图略)发现,17日18:55气温骤降,至19:30下降了6.8 ℃(32.5 ℃降至25.7 ℃);相对湿度明显增大,从60%猛升至92%;地面气压涌升,从1 004 hPa升至1 006 hPa;风场也在此时段发生剧烈变化,风速剧增至10.9 m/s。以上这些要素变化均表现出明显的飑线过境特征。

3 环流形势和环境条件

3.1 天气形势分析

分析2018年9月17日高空环流形势(图3)发现,200 hPa高度层,南亚高压为偏东型,华南至江南南部上空为其控制,表现为较强辐散场。500 hPa高度层,08时江西省中南部位于台风环流中,而江西省东北部位于副高反气旋环流中。副高西伸加强,推动台风西行至广西中部地区,台风强度较之前有所减弱,低压中心值为995 hPa。850 hPa高度层,华南沿海至江西省南部转为偏南气流,受副高和台风低压间的强气压梯度影响,最强时表现为风速18—20 m/s的东南急流,暖湿气流源源不断向内陆输送,与此同时伴随形成较强垂直风切变,这些均利于台风飑线生成发展。而高层急流位于36°N以北,高低空急流位置相距较远,故低空急流对此次台风飑线的影响更为显著。

图3 2018年9月17日08时500 hPa层形势场(实线,单位:dagpm)和850 hPa层风场(风羽;阴影区表示风速≥12 m/s)

17日午后,江西省南部由于地形和热力等作用,生成一条近似东西向的辐合线。其中15时以后,广东省北部、福建省西部发展旺盛的对流雷达回波朝西北方向移动至江西省南部,并与地面辐合线相结合,不断组织发展北抬,辐合线走向与飑线回波带走向近乎平行,其移动方向与雷暴移动方向一致。地面辐合线从15时维持至24时,近10 h。此外,Mangkhut鼎盛时期的强度达到超强台风级,16日17时第二次登陆时强度仍为强台风级,这也是台风飑线长久维持的有利条件。

3.2 环境条件分析

3.2.1 17日强对流天气环境条件

对于对流的发展和维持机制而言,08时、20时探空资料在多数情况下不能完全反映对流发生前大气层结状况。此次强对流在江西省南部生成于午后,因此分析使用14时探空资料。分析对流有效位能变化(表1)发现,赣州站14时为1 100.4 J/kg,至20时迅速降低到254.2 J/kg,可见对流有效位能随强对流天气发生迅速释放。江西省北部强对流天气发生在20时前后,因此分析使用20时探空资料。南昌站14时对流有效位能为1 791.5 J/kg,20时仍为1 359.8 J/kg,20时以后对流天气发生,能量得到有效释放。此外,17日近地面层有暖脊向北发展,江西省大部分地区日最高气温达35 ℃,为强对流系统的发生提供了能量条件。

表1 2018年9月17日南昌、赣州、邵武三站探空资料

分析南昌、赣州、邵武三站探空资料(表1)发现,三站的抬升凝结高度和自由对流高度均较低,利于强对流天气发生。17日14时和20时三站K指数值超过38 ℃,满足江西雷暴出现阈值条件(肖云等,2016),且14—20时仍上升,最强达41 ℃,其间14时赣州K指数值较南昌偏小是由于中层空气偏干所致。南昌站08时和赣州站08时、20时SI指数值较大的原因是,500 hPa高度层的温度较高,850 hPa高度层空气较为干燥,气块沿着干绝热线上升,温度迅速下降,当上升到500 hPa高度层时其温度较低,导致SI指数值较大。飑线经过的区域地面露点温度差低于4 ℃,甚至达0 ℃,空气接近饱和,为对流单体发展提供了有利的水汽条件。

分析地面要素分钟观测数据(图略)可知,台风飑线后侧有明显冷池,组织完好的雷暴冷池与周围暖舌在江西省中部盆地对峙,产生较强的扰动温度梯度,在最强区域内16 km范围的温差超过7 ℃,利于对流系统维持。地面冷出流与地面辐合线的相互作用经由前沿新单体的再生促成了对流系统的组织和维持。

3.2.2 16日未出现暴雨原因

在能量条件等相似的情况下,水汽变化对降水强度有显著影响。分析16日低层比湿分布(图4a、b)发现,来自孟加拉湾的低空西南急流与副高南侧的偏东急流汇合,从而建立一条向北输送的水汽通道,台风低压将丰沛水汽从洋面直接吸入华南沿海暴雨区,16日14—20时江西省大部分地区比湿超过13 g/kg,持续时间短。江西省中北部低层风场呈辐散状态,强度仅8 m/s左右,且偏东分量大。此外,东南沿海有一明显干区进入江西,比湿值小于12 g/kg。由此可见,风场与湿区配置较差、台风对水汽的强抽吸和低层干空气的向北输送,可能是江西降水偏弱的原因。

17日,副高外围的东南气流将洋面上的暖湿水汽输入至江西省北部,比湿值大于14 g/kg,且持续时间超过6 h(图4c、d),而低层风场呈明显辐合,导致强的低层暖湿空气入流,这为暴雨的发生提供了有利条件。

图4 2018年9月16日14:00(a)、20:00(b)、17日02:00(c)、20:00(d)850 hPa层比湿场(填色区,单位:g/kg)和风场(箭矢,单位:m/s)Fig. 4 Specific humidity field (filled area; unit:g/kg) and wind field (arrow; unit:m/s) of 850 hPa at 14:00 BT (a), 20: 00 BT (b) on 16 September, and 02:00 BT (c), 20: 00 BT (d) on 17 September, 2018

3.2.3 南部雷暴大风、北部暴雨为主的天气原因

分析17日中低层不同高度温度差(表1)发现,中层降温不明显,但低层增温明显。850—500 hPa层的温度差,江西省北部由08时的24 ℃升高到14时的27 ℃,南部最小值为21 ℃;925—700 hPa层的温度差为13—15 ℃,均表现为层结不稳定。

赣州地区上空中层露点温度为-22 ℃,与南昌(-12 ℃)、郴州(-4 ℃)、邵武(-7 ℃)相差较大,形成明显露点锋区。台风外围气流自南向北输送,使中层空气湿度减小,利于大气蒸发冷却形成较强的下沉气流,从而导致在江西省中部的露点锋区内产生区域性雷暴大风天气。

强对流天气的发生除了需要抬升触发机制、水汽条件及热力不稳定之外,垂直风切变也是重要的决定因素。雷暴、大风和冰雹通常出现在较为明显垂直风切变环境中,特别是区域性雷暴、大风天气。由17日08—20时南昌、赣州和邵武三站0—6 km和0—3 km垂直风切变(表1)可见,垂直风切变主要分布于低层。南昌站0—6 km、0—3 km垂直风切变下降幅度较大,而赣州站下降幅度较小。江西省中南部的垂直风切变大于北部,低层尤为明显,由此导致以雷暴大风为主的强对流天气发生。

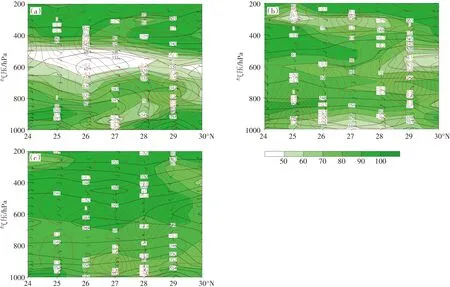

分析相对湿度、垂直速度和假相当位温沿115°E线的垂直剖面(图5)发现,17日午后江西省中南部由较稳定层结渐转为位势不稳定层结;至20时700 hPa层以下为不稳定层结,上下层假相当位温的差值达14 K,表明低层大气不稳定能量有一定程度积累,这利于对流的发展。对流初始位置对应的800 hPa层附近为垂直上升运动中心,其南部(对流单体后部)对应下沉中心,低层为辐散结构。这样的配置导致冷出流快速嵌入暖湿入流的下部,两者间的密度锋区抬升而加速入流。至20时,垂直运动大值区北抬至28°N附近,强度进一步加强,其中心上升至600 hPa层附近,这与短时暴雨天气相对应。中午之前中高层相对湿度值较小,3 km高度以下为湿区,“上干下湿”的垂直分布结构对应江西省中南部雷暴大风为主强对流;午后湿层逐渐转为深厚,对流系统后部仍维持一个下沉中心,这种垂直结构使得低层入流进入飑线后部后形成深厚上升运动。20时,暴雨强盛期对应着湿垂直运动中心区的生存阶段,两者平衡使飑线得以发展维持,亦对应江西省北部暴雨为主强对流天气。

图5 2018年9月17日08:00(a)、14:00(b)、20:00(c)垂直速度(红线,单位:Pa/s)、风(风羽)、相对湿度(阴影,单位:%)和假相当位温(黑线,单位:K)沿115°N垂直剖面

此外,随着台风不断西移,17日20时前后江西地区上空500 hPa层的引导气流风速减小,由白天大于16 m/s减弱至8 m/s,且江西省北部高空呈辐散形势。这表明,一方面强回波移速减缓,另一方面中高层辐散有利于垂直抽吸作用,致使低层风速辐合进一步加强,利于强降水的发生。

4 小 结

此次台风飑线预报难度较大,且可借鉴的总结个例不多,值得从技术层面进行分析总结。文中只对环境条件等进行了分析,得到:

1) 此次台风飑线生于台风和副高之间的湿区,位于台风前进方向的右后侧,与台风移动方向呈90°—180°夹角。

2) 台风环流和副热带高压之间形成强低空急流将洋面充沛水汽输送至暴雨区,形成高湿环境,增强了辐合区的对流有效位能,形成不稳定层结;“低层暖、中高层冷”且具有较大垂直温差的分布结构,为台风飑线的形成提供了有利的热力不稳定条件;中等偏强低层垂直风切变,加之辐合线的持久维持、地面温度锋区的存在等,均为强对流的发生提供了条件。

3) 江西省南部和北部的引导气流差别、整层湿度、垂直风切变等差异,导致强对流天气南部以雷暴大风为主,北部以短时暴雨为主。