秦文琛民乐作品中的“音色”探索

——兼论现代民乐创作中的音色观念

2021-09-27李丽敏

文◎李丽敏

现代意义上的“中国民乐”创作起步较晚。从20 世纪初开始探索,到新中国成立后的前30 年,民乐创作大都延续着类似于西方专业艺术音乐传统创作技法中那些属于音乐隐性结构表现手段的探索。直到20 世纪80 年代之后,受西方现代主义音乐的影响,新潮音乐创作群体突破传统技法,开始对中国民族乐器及民族乐队的音色特点有了新的认识,并在民乐作品创作中开启了关于音色表现的新探索之路。本文聚焦于秦文琛现代民乐创作中在音色观念及作曲技法方面富有创新意义的几部民乐作品,通过对其作曲技法的分析,阐释其音色应用的新观念及新方法。

一、同音色两件乐器上的音色探索

相同种类的两件乐器,其常规音色基本相同,因而要在这样的两件乐器之间同中求异,寻求音色上的对比则比较困难。秦文琛于2011 年创作的《群雁——向远方》,就是一首由形制相同、定弦相同、常规音色相同的两件中阮组成的“双中阮”合奏作品。作曲家不仅要在难于构成音色对比的两件中阮上探索音色的变化与对比,而且还给自己的创作限定了一个更为苛刻的前提条件:两件中阮在整首作品中自始至终都只弹奏各自乐器上的第四弦。也就是说,作曲家要在同一根弦上寻找多样的音色表现。另外,该合奏曲整首作品无节拍感,这也意味着对传统节奏形式乃至常规速度框架的消解。作曲家将这一系列音乐表现手段删减到极致,并在苛刻和简约的条件下寻求音色表达而创作出来的这首作品,可谓是一首典型的简约主义代表性民乐作品。

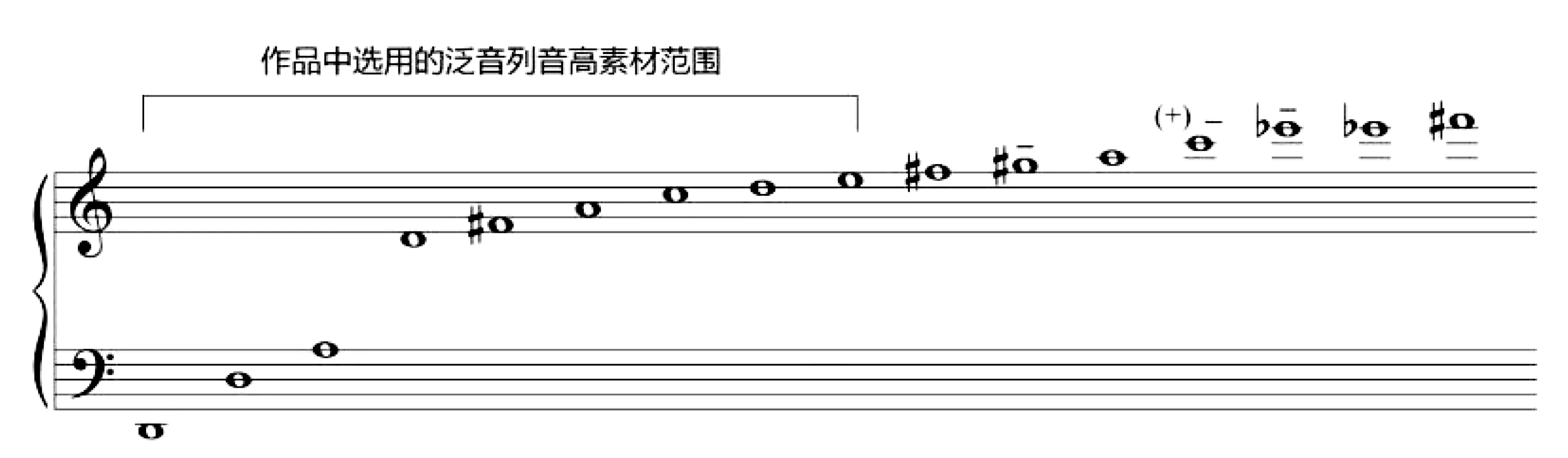

在中阮上大量使用非常规演奏法,是该作品探索新音色的重要手段。作曲家为该作品设计了获取音色变化的几种不同的非常规演奏方法,构成实音、泛音、虚音(未直接弹奏而是由手指带出的空弦音)的变化和对比。琴弦与手指及琴弦与指板碰撞产生的噪音,同样是丰富阮乐器音色的一种重要表现手法。最值得关注的是,乐曲中出现的有音调感的“旋律”,主要以泛音形式集中在高音区呈现出来,而这些泛音,则是作曲家有意选择的以实音“D”为基音的泛音列中那些位于前端而较为明显的一些泛音(见谱例1)。

谱例1 《群雁——向远方》中选用的泛音列音高素材范围

获取这组泛音音调的方法,主要得益于两把中阮的特殊定弦法“D——d——g——d1”。由于该定弦法突破了中阮常规的定弦法,尤其是将第四弦降低到大字组D 音,并将第三弦和第一弦分别定为高八度和高十五度的d 音,只将第二弦定为g 音。这样,在只弹奏第四弦“D”音时,其余三根空弦就很容易产生共振音,而由共振产生的这三个比较虚泛的音,又恰好是基音“D”泛音列中与基音关系最近的几个泛音。用这样的定弦法和演奏法获取基音(实音)和泛音(虚音)以求得音色的变化与对比,并演绎出音质虚泛的“音调”,的确是一种简便而精妙的创作方法。

此外,正是由于只在一根弦上弹奏,因而就模糊了律制的界线,同时也构成了建立在C 宫上的“纯律”这一自然律的乐律感。这时的D 音由于受到泛音“音调”的支持,而明显地以商音“re”的调式主音感而存在。应该说,这样的音色实践,在所知其他民乐作品中是极为罕见的一个全新创意和绝妙作曲技法。

这首作品对自然律的纯化、对音阶和调式的淡化、对旋律和音调的虚化、对小节和节拍的消解、对常规节奏和速度的弱化等各种特殊作曲手法和演奏手法,实际上都是为了突显音色的元素。作曲家通过固定的实音(空弦基音)与流动的虚音(系列泛音)的交织配合,通过对乐音与噪音的交替对比,在两把同类、同形、同音质的中阮乐器上,成功地展示了音色的统一与变化,以及融合与对比,在同音色的两件乐器上成功地探索出了丰富而新颖的不同音色。

二、单件乐器上的音色探索

秦文琛对单件乐器音色的探索,体现在其创作的民乐独奏作品中,最有代表性的是几首筝乐作品。如首演于2012 年的古筝独奏曲《吹响的经幡》,就集中反映了作曲家的创新性试验。离开表演现场单独聆听音响,人们通常会把乐曲开头一系列低沉而粗犷的长音,误解为是从喇嘛寺庙筒钦中吹奏出的声音。实际上它是古筝发出的声音,是演奏者用一把琴弓在筝弦上拉奏摩擦,而发出的类似筒钦的、有着宗教仪式场景感特殊音色的声音。按照作曲家的要求,古筝在这部作品中将传统的弹拨式演奏法改为用大提琴弓拉奏和击奏的方式进行演奏。于是,弓毛与琴弦的摩擦音,以及琴弓(用弓杆和弓毛一起)对琴弦的击奏音,便成为作品中主要的音色表现手法。

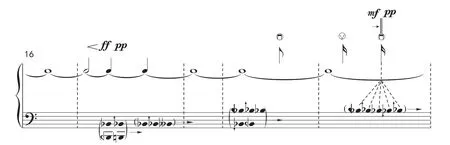

谱例2 古筝“音响集群 ”

此外,这首作品完全打破古筝传统的定弦方式,将21 条古筝琴弦全部调为带有微分音的频率。作曲家所写的演奏说明称:“(琴码)左侧可以形成一个格里高利圣咏的曲调。它和琴码右边获得的21 个具有东方宗教色彩的单音形成了对比。”演奏时,无论是拉奏还是击奏,都会出现不同力度、不同音高、不同演奏法奏出的音块,这种音块在现代作曲技法中可以被称作“音响集群”(sound-mass①〔美〕罗伊格-弗朗科利著,杜晓十、檀革胜译《理解后调性音乐》,人民音乐出版社2012 年版,第289 页。,见谱例2)。

从古筝的这种“音响集群”中,听不到由确定音高组成的旋律的横向流动,音高模糊的各个音符是以纵向组合的方式构成一个个或一组组音块,甚至还有独立的片段以一系列琴弓击奏声形成的近似噪音的音块(音响集群)。这些不同强度、不同位置出现的兼具西方和东方宗教风格音响色彩的“准乐音”和“准噪音”音响集群,构成了这首作品的基本色彩,风格浓郁且意境深远。

可见,该作品无论从微分音定弦,用弓弦擦奏和击奏的全新演奏法,或是采用多弦并奏的“音响集群”作曲手法,其实都是为了探索古筝这一单件乐器上的新颖音色。其中,用弓拉奏和敲击琴弦,是从视觉到听觉颠覆了古筝原有的演奏法及其常规音色,获得的是一种全新的、异样的音色表现;微分音定弦和左右两侧弦的交替使用或一起使用,是对古筝原有定弦音律和取音方式的突破,同时也是对古筝原有音域的扩展,由此获得音色上的变化;从左右两边琴弦上奏响多重音符的交织与并置,及由此而表现为“音响集群”式的“音色集群”,更是对古筝单件乐器上多重音色的全新建构。

三、民族管弦乐队乐器的音色探索

现代民族管弦乐队在音色配置方面,不仅乐器声部组别间组群音色差异较大,同组内诸多乐器间也存在较大的音色个性差异,因此,乐队整体上(尤其在全奏情况下)表现为较强的对比性混合音色。要想在合奏类作品中突破这种大型乐队既定的音色配置模式,并非是一件容易的事。但是,若能取其长而避其短,一方面继承中国传统乐队中常见的“领奏、合奏”形式,另一方面吸收西方管弦乐作品中常见的“协奏曲”体裁形式,突出独奏乐器“众乐之首”的独尊地位,并将其与协奏乐队的组群混声音色进行“竞奏”与对比,这将不失为民族管弦乐音色探索的一条可取之道。秦文琛的唢呐协奏曲《唤凤》,正是在民族管弦乐队协奏曲诸多作品中,在音色探索方面创出了一条成功之道的代表性作品。该作品自1997 年首演之后,一直深得好评并屡获大奖,成为公认的一部民族管弦乐经典名作。作品的成功之处,正是在于作曲家以敏锐的感觉和深刻的认识,“从比较深层的方面去考虑民族乐器的音色开发,从而避开了把民族乐队当作西方管弦乐队使用的做法”②李吉提《雏凤声清——唢呐协奏曲〈唤凤〉赏析》,《人民音乐》1997 年第8 期,第8 页。。

作为一部唢呐协奏曲,其中要着力突显的必然是独奏唢呐的个性音色。关于唢呐音色的应用,作曲家在创作之前就有这样一种思路:

唢呐这件乐器原是民间乐器,给人的形象过于固定。如果像西方音乐一样预设主题再将旋律展开,那必然会失败。但用一个20 多分钟的作品承载一个宏大的叙事,用唢呐作为主奏乐器就会成为一个挑战。因此这部作品的切入点就在于它的音色,因为唢呐的音色金灿灿的,特别独特。所以在这部作品中,我的切入点就在于音色而并不在于旋律。③李丽敏《秦文琛访谈录》,2020 年12 月采访笔记。

为了表现音色而简化、消解甚至取消旋律表现,是秦文琛许多现代民乐作品中突出的一个创作观念。在《唤凤》这部作品中,独奏唢呐的“主题音调”实际上只用了一个音——这个音在引子及全曲大部分段落中都是D 音(个别段落中转调移位到G、A或F 音上)。由于乐队总体音调的衬托,唢呐上的这个D 音的调性感觉为C 大调自然音阶中的“re”音,调式感觉为五声性商调式的主音,在整部作品中,独奏唢呐一直围绕着这个悠长的主音做上滑、下滑、颤音、泛音等各种装饰性演奏。正因为独奏唢呐的主题“音调”已经被简化到只有一个音的极致,因而这个主题就只能凭借唢呐自身的常规音色,以及创新技法演奏出来的各种新奇音色来表现了。按照作曲家的设计,唢呐的演奏既保留了民间唢呐的传统技法(如循环换气、超吹、花舌音和“破工音”等),又突破传统而融入了新颖的现代风格。演奏中除了以悠长音持续进行中因气息、口腔、舌位的变化而营造出的细微音调和音色的变化之外,还探索性地运用了改革后的活芯唢呐,以便在快速演奏中适应调性的转换。这些既传统又新创的各种演奏技法,使得作品中独奏唢呐的音色得以淋漓尽致地发挥出来。

整部作品中,虽然唢呐已经当仁不让地尽显了其个性音色特点,但作曲家并没有忽略对协奏乐队音色的探索。例如,在唢呐与弹拨乐组衬托与竞奏的段落中,弹拨乐器组在中音区以震音、轮指、扫弦等手法快速而高密度地一齐弹奏,独奏唢呐在弹拨乐组群密集音型的衬托下,仍以单纯的长音在上方鸣响,形成弹拨乐点状混合音色音型与唢呐线性单纯长音音色的叠置进行,形成以鲜明的音色对比来衬托出主奏乐器的音色织体。

协奏乐队中,与弹拨乐组的点状音色不同,弦乐组音色呈现连贯的线性特点。胡琴声部经常起到“音色布景”作用,而大提琴声部又是这种“音色布景”的底色衬托,其色调表现为随机的自由渲染,常常是在作曲家给出的音高起伏限定下自由滑动演奏,呈现为“有控制的偶然音乐”,形成的音色既衬托着胡琴声部的“音色布景”,又担当着主奏唢呐的背景渲染。

打击乐器组为了渲染唢呐“凤鸣”声的特征而大量选用了民族铜响器,如低音京锣、大锣、风锣、中钹、水钹、大镲和大铙钹等。这些带有黄铜音质感的铜响器声音,与带有黄铜喇叭口的主奏唢呐的音色交相呼应,对塑造“凤鸣”之声,有相得益彰之妙用。作品中,这些铜响器在作品中采用敲奏、拍奏、滚奏、擦奏等传统奏法和一些创新奏法,本身就营造出刚烈凌厉、振聋发聩的协奏音色,很好地烘托出主奏唢呐这只“凤凰”浴火重生的灿烂辉煌景象。此外,作品中个别外来“洋”打击乐器的应用,也恰到好处地托起唢呐这件民间“土”乐器的高雅风姿。例如,在“引子”结束处,管钟以极简的几个音单独伴随独奏唢呐的散音长吟;中间乐章中,管钟又用较为密集的三连音音型与其他乐器组一起烘托着唢呐的主题音。作曲家在这些地方运用“局部染色”的手法,用管钟特有的金属质感明亮音色,在唢呐本身已经相当明亮的声音之上点染出一层“金色光环”。管钟的使用手法虽然简洁,却让唢呐的音色产生了“光色变幻”。

吹管乐器组群中的每种乐器音质有别,个性突出,作曲家根据不同的音色,充分发挥各自的音质特色,对只表现单音音色的主奏唢呐,在旋律方面起到补充、对比、支持、衬托等作用。尤其在全曲结束段中,由吹管乐乐器组宽广音域的全奏,托起了主奏唢呐在高音区的“嘶鸣”,最后引出整个乐队辉煌的大全奏,将乐曲推向曲终的高潮。

四、多件乐器多重音色的合奏组合

由多件各具音色特征的民族乐器组合而成的,类似传统民乐小合奏的现代民乐室内乐作品,由于乐器搭配和创作构思方面具有更高的灵活性,相对而言,这类作品更容易体现作曲家驾驭民族乐器独特性和多样性的作曲水平,并彰显作曲家民乐作品的风格特色。在秦文琛的现代民乐作品中,这类作品占有最高的比例。我们可以从这些作品中分析作曲家如何巧妙地运用多种作曲手法,如何探索多种(多件)乐器多样音色的统一、对比和变化等一系列问题。

将三件高音阮和两件扬琴配置成组的《五个人的合奏》,就是一首简约别致并颇具独创性的代表性作品,也是可以作为“多件乐器多重音色组合”范本例加以分析的民乐室内乐作品。该作品虽以五人合奏,但所用乐器却只限于高音阮和扬琴两种,因而也就只用到两种乐器的常规音色组合。但是,在作曲家手里,看似较为单纯的音色,却能被创造出丰富的多重音色。那么,作曲家为何选用高音阮和扬琴这两种乐器加以组合?

彭修文在总结乐队音色组合经验时曾指出,在弹拨乐器组群中,高音阮与扬琴的组合和谐度是比较高的。由于高音阮和扬琴在乐器分类的一级类属上同属“弦鸣乐器”,因而音色特征相似。两者音色的相似性也体现在物理呈现方式上,即乐音频谱所显示的包络线,都是呈突起状而后快速消失。然而,这两种乐器的激发方式毕竟全然有异——高音阮为拨奏,扬琴为击奏,加之乐器形制、激发工具、共鸣箱体均有较大差异,致使两种乐器的音色在细节上存在明显不同。以往的民乐作品中常将二者同度齐奏以体现并强调其音色的共性,但如何让这两种音色相似的乐器产生音色的较大差异从而表现多重音色的对比,则需要在作曲技术上有所创新。

在这首五人组合的室内乐作品中,秦文琛将这两种近似音色进行了巧妙的多重化处理。首先,作曲家在旋律音阶上虽然仅采用了五声音阶,但在配器上将三件高音阮与两件扬琴分为交错的三组(三个稳定的声部),并且改变每件乐器的调弦法,以便在这三组上分别建立起不同的微分音,结果就形成了同音色乐器的定弦各有差异,各自的音色也就产生了细微变化。在节奏上,这首作品亦属无节拍标记的音乐,但由于作曲家设计的“有意不齐奏”的演奏方式,需要在演奏时在节拍上略微错开,因而也给人造成了一定的“微分节奏”感。在结构上,作曲家建立了一个整体的“轮转”(rotation)式循环,旋律的主题原型在第1——31 小节中由五件乐器齐奏呈现后,从第32小节开始在三个声部上层递式轮转再现:第一声部从第32——63 小节原样再现主题原型;第二声部也从第32 小节进入,但不是从主题旋律的第1 小节处开始,而是从主题旋律的第25 小节处开始轮转式再现;第三声部同样从第32 小节进入,但也不是从原型旋律的第1 小节开始再现,而是从原型旋律的第15 小节处开始轮转式再现。三个声部虽然都在再现主题旋律,但第二和第三声部分别是从原型旋律的不同位置开始循环再现的,使得三个声部间形成了轮唱式对位声部,即“轮转”式循环效果。

由于运用了带有微分音的五声音阶,这些音在三个声部的轮转过程中,纵向的和声关系被微分音所模糊,因而并没有构成和声序进的明显倾向性。但是,也正是由于微分音的设计,使各件乐器之间产生了明显的音色差异。从音高、节奏到和声,这些微分曲调、微分音节奏的相互碰撞,使本来音色接近的两类乐器的音色反而造成了强烈的反差感,并通过这种有趣的音色反差,表现出民乐音色在同质乐器和异质乐器上可能形成的多样性。

过去,民乐的音准问题常受到人们指摘,但在这部现代民乐作品中,作曲家有意将乐器的音高调得“不准”,却因此使其音色更为突出,从而获得了更为新奇的音色效果。正如秦文琛所说:“民乐有的音是不准的,但这恰恰是它的特点之一。它的音响是特别独特的,是西方乐器的音响所无法取代的,因此我们需要强调它自身的特点,而它自身的特点最重要的就是表现在音色上。”④同注③。这首由五件民族乐器、两种乐器音色、偏离常规定弦、制造“不准”音律等手法而创造出来的民乐作品,呈现出音色的交织融合与并置对比等新意。

五、简论现代民乐创作中的音色观念

有关民乐队音色配置的现代性新观念及其乐队实践的探索,早在20 世纪七八十年代就已经开始。1985 年4 月在中央音乐学院举行的“谭盾民族器乐作品音乐会”,被称为开启了“新潮民乐”创作的新时代,⑤《一石激起千层浪——“谭盾民族器乐作品音乐会”座谈会简述》,《中国音乐学》1985 年第1 期,第134 页。虽然音乐会上演出的民乐新作品大都是独奏、重奏或小型民乐组合形式的作品,但是其中展示出的却是谭盾在民乐创作上的各种新观念,以及在旋律、和声、配器方面的新突破。其中比较突出的“新意”,正是他对民族乐器演奏方法及其新奇音色的大胆探索。这次音乐会之后,在“新潮民乐”创作的热潮中,除了大量小型民乐组合(现多称民乐“室内乐”)形式的探索性作品之外,大型民族管弦乐队的探索性作品也层出不穷。笔者认为,这些协奏曲之所以能够发挥民族乐器个性音色之长,一个主要的原因是独奏乐器从担任协奏的大型民族管弦乐队中独立出来,获得了类似于中国传统乐队中“众乐之首”的独尊地位,因而能够摆脱乐队族群音色配置的限制,相对充分独立地发挥了其音色的个性特点,并能相对自由地寻求新颖的变化音色,同时也能通过与民族管弦乐队混合音色形成鲜明的音色对比。这种通过“独出”(独奏)和“协同”(协奏)之间的“互助”而彰显其民族乐器音色特点的手法,是一种更为符合民族管弦乐队自身编制特点的一条创新之道。

需要特别指出的是,从20 世纪80 年代中期以来的中国新潮民乐创作,在创作理念和作曲技法方面,有西方现代音乐的参照系。这一参照系开端于20 世纪上半叶,是为满足现代音乐作品的需要而对西洋管弦乐队编制进行多样化处理的过程。当时,和谐、优美的音乐审美目标被矛盾、冲突所代替,突破传统的调性、旋律及和声的“桎梏”逐渐成为新一代作曲家的目标。西洋管弦乐队自身基因所携带的和谐美感,有时甚至成为作曲家创作的障碍。与此同时,现代音乐作品的创作,把音色提到了一个前所未有的重要地位。勋伯格在1911 年提出“音色旋律”概念,指出:“音色旋律是指把变化的音色用于一个音高层次或不同音高的作曲方式”⑥汪启璋等编《外国音乐辞典》,上海音乐出版社1988 年版,第408 页。。

“音色旋律”是西方专业音乐作曲领域发展到现代乃至后现代音乐的具体创作思路的突破。“音色旋律”这一概念及作曲方法的提出及实践,使西方专业音乐的创作逻辑系统发生了革新。随着现代音乐的发展,运用音乐的调性、音高旋律、乐曲主题进行架构的作曲方式逐渐式微,与之相应的古典音乐的和声、复调也逐渐失去了传统根基。如何使颠覆了音高、音强、音量、音色秩序的现代作品深入人心,是对现代音乐作曲家创造力和想象力的新挑战,“音色旋律”的提出显然给作曲家提供了新的路径和方法。当然,这种作曲方式对作曲家把控音色及创新音色提出了更高的要求。当“音色旋律”占据作曲技术主导地位的时候,如何发掘管弦乐队新的音色就成了创作难点。在具体实践过程中,西方现代音乐作曲家运用“音色旋律”创作的管弦乐队作品,最主要的方式是大量运用非常规演奏法、微分音、突出的力度变化,来实现对音色的创新与控制。然而,对于一个曾以和谐为主导的全世界通行的管弦乐队模式来说,寻找新的音色和新的音乐表达方式,在某种程度上会受到乐队模式本身的掣肘。

与西洋乐器相比,民乐的特点,尤其是民族乐器得天独厚的个性化音色,天然地适应现代作品创作的需要,甚至它的噪音、它的音准的灵活性,都成为创作现代风格作品的优势。中国传统乐器的演奏本来就以音色见长,中国传统器乐注重的不是音高之“和”,而是音色之“和”。尽管中国的传统音乐并没有“音色旋律”这一作曲手法的概念,但是如果从不同形式的传统乐队的合奏思维来考量,其合奏模式仍然带有“音色旋律”的特性。中国传统的器乐合奏形式多样,但这类乐队与西洋管弦乐队的本质区别在于它没有专业作曲家的参与,它的演奏具有即兴性。这种即兴的演奏,通常以旋律骨干音为依托,通过加花、变奏等方式将不同乐器错落或整齐地结合起来演奏。于是,具有鲜明特征的不同乐器形成的音色对比,就成为乐队合奏的重要特点。

中国民乐的这种音色特征,很早就被民乐作曲家所捕捉,彭修文就曾在20 世纪70 年代末提出“化合音色”概念,即指两种或几种不同的民族乐器同时演奏会产生新的音色。在西方现代音乐传入中国之后,关于民乐音色的想象和创造被当代的作曲家实现了质的拓展,民乐这种天然的优势很快被敏锐的现代作曲家发掘。香港作曲家林乐培早在1978、1979 年创作的《秋决》《昆虫世界》,开启了民乐运用现代作曲技术的先河。谭盾1986 年举办的首场现代作品音乐会采用的乐器就是民族乐器,它标志中国民乐作品的创作开始向新的理念转移。国内知名的作曲家几乎都有现代民乐作品,甚至一些作曲家以民乐创作声名鹊起。到了1996 年,即在谭盾音乐会10 年之后,指挥家王甫建召集了当时民乐作曲家的先锋力量,策划了一场由四首大型现代民乐作品组成的民乐协奏曲音乐会:胡琴协奏曲《火祭》(谭盾)、笛子协奏曲《愁空山》(郭文景)、琵琶协奏曲《春秋》(唐建平)、唢呐协奏曲《唤凤》(秦文琛)。这些作品展示了国内作曲家深度挖掘民乐内部现代因素的实力,充分发挥民乐音色的水准,巧妙运用现代作曲技术的能力。这次音乐会标志着大型民族管弦乐队现代作品的基本成熟,为此后民乐创作的多样化发展起到一定的引领作用。此次音乐会之后,一些作曲家的作品虽然在调性上出现某种程度的回归,但是对现代作曲技法的应用从未止步,许多这类作曲技法与民乐创作结合得浑然一体;与此同时,作曲家也从未停止探索民乐新音色的脚步。秦文琛认为:“民乐的出路应该就在于民乐的本身,我们需要重新去认识、鉴定和定义这些乐器,我们需要用今天的眼光重新审视它的独特之处,从中孕育出一种新的艺术,这应该是民乐创作的起点。”⑦同注③。可以说,民乐创作已经发展到各种组合、各种新音色、各种风格、各种新技法等多样化并存的新时期。随着民乐作品多元化时代的开启,我们会发现,近十余年间,中国民乐亦如西方20 世纪以来现代音乐的转型一般,突破了单纯以和谐为审美标准的时代。在中国民族乐器、民乐合奏组合和民族管弦乐队的创作观念方面,开辟出了一条新的发展之路。