浅析民国时期艺术歌曲中的音乐与社会关系

2021-09-26王沛然赵秀彦

王沛然 赵秀彦

摘 要: 音乐伴随社会发展是相互依存,西汉时儒家对音乐美学《礼记·乐记》提出“太平时期的音乐开心并且安详,这种情况是政治通达、人民和谐的表现,时代动荡的音乐悲伤哀怨愤怒,这种情况说明政治动乱。故而,音乐于社会之间关系是密不可分的[1]。本文以民国时期2首艺术歌曲为例,通过主旋律与钢琴伴奏,分析其和声,阐述不同时期音乐与社会的关系。

关 键 词: 民国;音乐;社会;关系

一、音乐艺术与社会关系

音乐艺术是人与自然界之间立法后,人与自然产生交流的桥梁,这种交流的桥梁,必须是从人自身的内心世界作为主动发出。音乐艺术交流的方式可大致分三点,首先,音乐是一种复杂的声音体,无多余外部参照物(语言除外)[2];其次,音乐是具有计划性活动的产物,是人为现象:最后,音乐是一种沟通体系,即“声音发出者”与“声音接收者”由共同理解的声音组合形成桥梁连接。音乐艺术是在自然范畴之内,所产生的一种人为的社会现象。西汉时儒家对音乐美学《礼记·乐记》提出“太平时期的音乐开心并且安详,这种情况是政治通达,人民和谐的表现,时代动荡的音乐悲伤哀怨愤怒,这种情况说明政治动乱。

二、政通仁和与平稳悦耳的音乐

国家政通仁和,音乐平稳悦耳和畅。如刘雪庵、黄自创作的音乐小品曲《踏雪寻梅》,创作时间应该是1930年至1931年(九一八事变之前),当时社会局面以政权之间斗争背景下,局部地段时有军阀之间战争发生,却是民族国难前夕的短暂安宁,这时中国没有国仇家恨,当时的上海依旧是政治、文化、经济中心,人民生活没有被这一切搅扰[3]。

作品《踏雪寻梅》2∕4拍,Allegro快板,曲风明亮,21小节。调性为D大调,无转调。曲式为一段式,方整型。前2小节为伴奏声部,第3小节逻辑重音(第1拍)进入演唱[4]。作品伴奏音型为正格行进,D大调的一级八度音与主和弦,上下交织在一起,形成毛驴在山麓间行走的节奏,八分音组中间的“倚音”模拟铃铛晃动声音,成为第一情景。如谱例:

作品7—10小节,和声行进Ⅵ—Ⅰ4/6—Ⅶ4/6—Ⅰ,7—8小节运用八度下行,表明作品从桥上走下,形成第二情景画面。作品11—14小节,和声行进Ⅰ—Ⅴ6—Ⅰ—Ⅰ6,此乐句中四处“乐汇”运用“跳进”。11节运用3度跳进,12节运用4度跳进,13节运用3度跳进,14节运用8度跳进。此处利用“跳进”,3度跳进与4度跳进目的是为8度跳进蓄积力量,以跳进将全曲引向高潮。

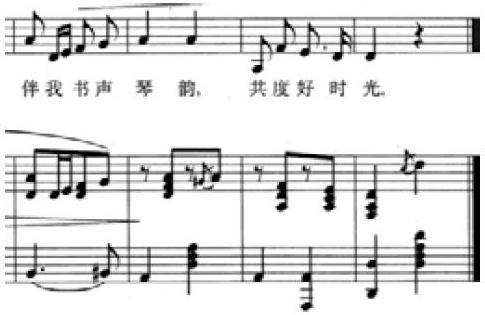

作品15—17小节,和声行进Ⅲ4/6—Ⅵ—Ⅰ4/6,乐句没有利用Ⅲ级和弦,而利用Ⅲ4/6,其目的是借三和弦2转位的不稳定因素,使得其在16小节和声行进至Ⅵ,进行短暂平稳,再使和声在17小节行进至Ⅰ4/6,此处虽是主和弦,和声2转位形成其递增模式,第16小节—第17小节低音声部形成八度下行模进,与第7—10小节形成前后呼应。 第18—19小节和声行进Ⅵ7 —Ⅳ∕bⅥ—Ⅰ/Ⅴ是和声稳定行进,然在中间运用Ⅳ∕bⅥ,这组和声与歌词旋律“伴我书声琴韵”相得益彰。20—21小节和声行进,是非常有趣的走向,Ⅰ4∕6—Ⅴ—Ⅰ6—Ⅰ,走向由Ⅰ级2转位推动至属和弦,属和弦推动至Ⅰ级第1转位,再回归至稳定的主和弦,使其和声推动一圈后,回归在主音上。如谱例:

总之,作品调性上运用D大调,充满学生时代的青年朝气,具有丰富的山野气息,且蓬勃向上。作品伴奏中利用主和弦,模拟出驴子载人走路发出的驴蹄声,利用交替节奏音形,弹奏出的每一步,都是模拟驴子走动坚实的步伐。在每节音组中弹到的“倚音”,模拟驴子颈子上,铜铃传来阵阵的铃响,八度下行形成从桥上向下走的过程,音乐旋律跳进形成的音乐高潮推动,使人进入无限遐想。歌词与旋律契合完美,钢琴伴奏“和声音型”与“交替节奏”平稳风趣,十分幽默。

三、时代动荡与悲伤哀怨的音乐

国家遇到时代动荡人民生活困苦之时,音乐自然悲伤哀怨。黄自、刘雪庵在抗日战争前与抗日战争中创作的音乐作品,在形式上透过乐句中的“原式”与“答句”以及伴奏和声中的转变,透视出音乐与社会之间发生的密切关系。

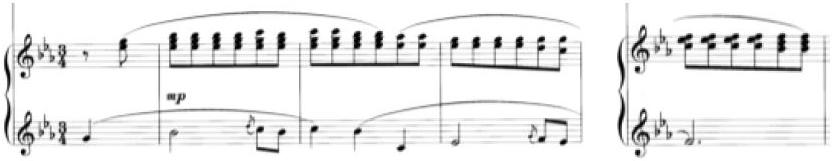

作品《追寻》3∕4拍,Lento慢板,曲风明亮,全曲60小节,调性为bE大调,中间无转调。曲式为三段式,方整型,小节弱起,中无其它变化音,前4小节为伴奏声部,6节“第3拍”进入演唱。 如谱例:

作品调性为bE大调,旋律在下声部,与上声部的主和弦在一起,与伴奏音型形成和声倾向性不强的“变格半终止”作为和声行进,即:“Ⅰ—Ⅵ6”。音乐刚进入Ⅵ6和弦后,为使得和声进一步行进,作曲家采用“变格终止”即:“Ⅵ6—Ⅰ”。而后,最终使前奏终止的方式作者利用古典和声中并不常用的“Ⅰ—Ⅱ7/6”行进,这样和声行进的目的在于,钢琴伴奏要与后面进入演唱主旋律部分的介入契合紧密。演奏时突出下声部主旋律。上声部利用和声织体,形成加厚形态,下声部主旋律利用逻辑重音突出,不完全被上声部和声产生的厚度压盖,作者目的既使得声部之间产生的音效,也呈现给听众一个隐喻,即“无论如何追寻却又似寻其不得結果之态”。

作品第5小节伴奏音型利用下行4度和3度的模进,第6小节主旋律“弱起小节”在该小节“第三拍”处进入。第6节与第7小节伴奏和声利用主和弦第2转位,方正型Ⅰ4/6分解和弦行进[5]。第8节与第9节和声转变为平稳的分解Ⅰ级“主和弦”。本曲的钢琴伴奏,作者上声部利用“平稳切具有流畅性”的分解和弦,下声部采用厚重的“Ⅰ级”八度进行加厚,整体的音乐织体形成平静如微波荡漾的湖面。整体音乐结合叙事一般的歌词:“你是晴空的流云,你是子夜的流星”。

作品第26—30小节,是一处5小节的间奏,下声部谱号从F谱号转成G谱号,下声部主旋律带动,上声部利用和声的密集与疏松产生一定音响厚度。部分主旋律亦可穿插和弦之中,增加其主旋律在钢琴伴奏中的厚度,使得旋律不再单薄,并且富有立体之感。26—29小节上声部和声,其行进方式采用Ⅵ6—Ⅰ—Ⅰ—Ⅵ6—Ⅰ—Ⅰ4/6,和声采用Ⅵ6和弦代替下属和弦Ⅳ级,当Ⅵ6和弦连接Ⅰ级和弦,即形成对于和声的倾向性并不强“变格行进”的和声行进方式。如谱例:

作品《追寻》伴奏设计上有三处下行“模进”,第6和30小节是利用音程4度和3度交替进行的下行模进,第43小节采用音阶下行模进,采用6连音的节奏型将音阶进行连接。三处“模进”位置上,分别隶属于主旋律演唱部分“弱起小节”进入的前一小节。三处“模进”设计第6、30小节其目起过渡承接演唱“弱起小节”伴奏Ⅰ主和弦作用[6]。第43小节的“下行模进”有两点作用:一是为作品承前启后,承接歌曲高潮的28—24小节;二是隐喻国仇家恨的悲情。创作此曲的目的是抒發抗日战争给人带来的阴郁之风,抑郁之气。歌词给人一种痴情人为心仪女子所做情诗,实则表达人民痛恨日寇,将抗日思想隐喻传播出去。钢琴伴奏第43小节,为听众带来的巧妙音乐隐喻。

四、结语

综上所述,从作品《踏雪寻梅》、《追寻》中和声运用方面采用传统和声行进方式,音乐与社会是并存的关系,二者相互依赖。音乐伴随社会的发展变化而产生变化。《踏雪寻梅》这首音乐小品,本身抒发自身心情愉悦的感情,轻快活泼富有生动性,在日寇的铁蹄未大规模放肆中国前,此时音乐富有生机,钢琴伴奏模拟驴子走路、驴子铃铛的响动以及过桥时候的景象,这一切都是伴奏与声乐紧密结合,这一切都是在民国时期,在1931年日军侵华前,短期平和期间的作品[7-8]。《追寻》这首艺术歌曲,1938年创作,从歌词上看,仿佛是一首情诗,然而1938年的中国刚刚经历了“徐州会战”和“南京大屠杀”。这时中国是一片沉郁黑暗,此歌的出现,仿佛是一道镇痛的清泉。歌曲创作目的是消除战争给人们带来的痛苦,既给听众带来“希望”和“温暖”,又利用隐喻手法告知大众,不要忘记失去国土的沦丧耻辱。

资助项目:齐齐哈尔大学2020年大学生创新创业计划项目“中国传统文化与音乐融合之“新学堂歌”理论与实践研究”,项目编号:202010232087。

参考文献:

[1]斯坦利·萨迪,约翰·泰瑞尔.《新格罗夫音乐与音乐家词典》[M].湖南文艺出版社,2012年.

[2]卜娇.《浅析刘雪庵艺术歌曲的创作特色》[J].吉首大学学报,2014(6),第35卷.

[3]许枫容.《刘雪庵艺术歌曲研究》[J].郧阳师范高等专科学校学报,2010(12),第30卷第6期.

[4] 庞开瑜.《踏雪寻梅》[D].上海师范大学,2006年.

[5] 胡贝茜.《浅谈刘雪庵的艺术歌曲—以〈飘零的落花〉〈红豆词〉〈追寻〉为例》[D].上海音乐学院,2017年.

[6] 侯西平.《民族声乐视阀下的中国早期艺术歌曲演唱》[J].西安音乐学院学报,2014(6),第33卷.

[7]汪毓和.《刘雪庵先生及其音乐成就》[J].人民音乐,2006(1)

[8]刘雪庵.《作曲与配词》[J].战歌,1938(2).