清末民国时期国耻书籍编辑出版研究

2021-09-26熊斌

熊斌

【摘要】清末民国时期,文化出版市场涌现出大量国耻书籍,数量不下189册。作为应对民族危机的直接产物,这些书籍以唤醒国人“知耻明辱”“雪耻教战”为宗旨,内容丰富,题材多样,编排新颖。编者既包括党政军机关、社会团体,又有爱国志士,具有身份多元、职业多重的特点。然而,囿于相关文献资料的缺乏,出版传播效果实难准确评说。

【关键词】清末民国 国耻书籍 出版旨趣 编辑特点 群体分析

【中图分类号】G237 【文献标识码】A 【文章编号】1003-6687(2021)9-101-12

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2021.9.016

晚清以降,民族主义话语中的多元思潮竞争让古已有之的国耻名词重新进入公共舆论空间,在频繁使用后更是成为妇孺皆知的社会性话语。在民族危机空前严重的背景下,国耻书籍被大量出版。作為近代中国宣传动员的重要载体以及研究近代民族主义思潮的重要资料,这些书籍理应加以系统搜集整理,同时给予客观公正的评析。近年来,关于国耻纪念、国耻话语、国耻记忆的研究成果不断增多,不过带有强烈民族主义色彩的国耻书籍却未引起学界重视。①鉴于此,文章拟对清末民国时期国耻书籍的编辑旨趣、出版概况、编辑特点、社会传播进行简要梳理。②

需说明的是,为让讨论主题更集中深入,本文考察的国耻书籍指以“国耻”“国难”为名的各类作品,而以国耻为情感底色的外交史、条约史、惨案史、中外关系史、列强侵华史和以“国耻”“国难”相近字词命名的书籍则不在本文考察范围。换言之,本文所论国耻书籍是狭义层面而非广义层面的整理与探讨。①

一、编辑旨趣

1895年清政府被迫签订《马关条约》后,西方列强掀起了瓜分中国的狂潮,亡国灭种的阴影笼罩全国。面对民族奇耻大辱,晚清士大夫、文人精英编辑出版了大量亡国书籍,试图通过悲情屈辱的历史来激发国人救亡图存的责任感与使命感,其中以康有为的《波兰分灭记》、梁启超的《波兰灭亡记》最为有名。此背景下,反映民族苦难的国耻书籍开始出现。据笔者资料所及,晚清最早以国耻二字命名的书籍应属吴江、沈文濬在1909年合作编写的《国耻小史》,作者希望国人能铭记民族耻辱,进而以实际行动彻底洗雪“数十年来之国耻”。[1]民国初年,民族危机依然严重。1915年5月7日,日本政府向袁世凯提出了灭亡中国的“二十一条”,全国风起云涌的反日运动对国耻书籍出版也形成了有力推动。这些书籍既号召国人铭记国耻,又呼吁民众明确救国雪耻之责。如《亡国鉴附国耻录》一书即希望国人“经此巨创后幡然变计”,“国家与人民相维以公,乃徐谋对外之策”。[2]鉴于国耻情感过于沉重悲伤,恨亡等人又编写了《五月九号国耻史》来“唤醒国民振作精神”。[3]知耻社《国耻》一书以“增进吾侪之爱国热度”、国民应知“救国之责”为宗旨,呼吁“自省有依赖之劣根性”。[4]1925年,冯廷俊在《国耻编》的序言中强调要让国人“皆有充分之国耻观念”,作者还引用《中庸》中的名句“知耻近乎勇”来概括编辑旨趣,希望能“唤醒世人之大梦”“启人爱国之热心”。[5]1926年,贾伸的《国耻纪念》《九七国耻纪念》以“增进国民历史常识,引起国人对纪念日之注意”为目的。[6](汪序1)冯秋农的《国耻写真记》则“纯为宣传国耻,使国人对于国耻咸有相当之了解”。[7]《新编国耻小史》要读者知晓“列强压迫中国的经过与中国在国际上所处的地位”。[8]梁心《国耻史要》一书是要凝聚人心、“兴奋国人”,“尽屏其涣散现象而变成爱国心理”。[9]

除注重精神唤醒外,国耻书籍还号召国人以实际行动洗雪国耻。1920年的《绘图国耻演义》即以激励妇孺“发奋自雄”“洗涤国耻”为目的,希望读者“晓然于国家受辱”后而生发“爱国雪耻之意念”。[10]梁心在《国耻骚辞集》的《序言》中写道:“失败不足耻,失败不能报复者,斯为耻。苟国人共体斯意,则列强不足平也矣。”[11]1927年,马志正的《国耻之回顾》呼吁“反对帝国主义”“废除不平等条约”,[7]目标更加聚焦。蒋恭晟的《国耻史》要让国人在明耻之后“谋挽救之方法”。[12]1928年出版的《中国国耻史略》则号召“奋起以图”“雪此奇耻”。[13]1930年,贾逸君希望借《中国国耻地理》“以为国人之兴奋剂,而共谋挽救之策”。[14]1933年,面向小学生的《国耻纪念史》在开篇、结尾都呼吁“复仇雪耻”, 强调一定不要“非单想”,“还要准备将来实行”。[15](4,76)1936年,《中国国耻史研究概要》确定了更为具体的目标,即“非达到收回失地,收回租界,取消领事裁判权,实行关税自主,废除一切不平等条约,解除列强在华之政治、经济、军事、文化、司法等压迫和束缚,决不甘休”。[16](103-104)《国难文选》既要解除青年思想“烦闷”,又努力“满足其求知欲”。[17]1937年“七七事变”后,国耻书籍要求国人以行动洗耻。周方楠的《一二八国耻痛史》在《凡例》中指出,要“增进民众公民常识,发扬民族抗战精神,以期成为健全公民”,“叙述国耻痛史”就是要让读者“能推求反抗强暴的实际方法”。[18]1945年抗战胜利后,王蘧常的《国耻诗话》希望“借鼓舞铿锵之节,申卧薪尝胆之心”。[19]

概言之,空前严重的民族危机是国耻书籍得以不断出版的根本动因,国耻书籍被视为唤醒民众、激励教战的精神利器,既叙述了民族屈辱、控诉了列强侵略,又唤醒国人知耻近勇,以实际行动投入雪耻教战的洪流之中,忧国忧民的爱国主义情感与挽救民族于危难之间的现实关怀被充分表达。

二、出版概况

据笔者不完全统计,清末民国时期编辑出版以“国耻”为名的书籍76册(见下页表1),再将通俗读物编刊社1936年10月至11月出版的8册国耻类丛书计入,前后共编辑出版84册。具体而言,晚清1册,即《国耻小史》。1915年,在反对“二十一条”浪潮推动下,1915—1918年共出版10册,仅1915年就有7册;1919年五四运动之后,数量持续增加,截至1927年共有16册出版;1928年5月3日,日军炮轰济南城,制造了震惊中外的“五三惨案”。深受刺激的蒋介石向时任大学院院长蔡元培强调,教科书精神首先必须是“国耻”。[20]尽管这是对教科书编写提出的要求,不过对国耻书籍出版形成了有力推动。1928年7月,大学院颁订《训政时期施政大纲》,要求中等学校一般读物第一年起必须“编制国耻书籍图画”。[21]此背景下,仁人志士、出版机构、党政军机关、社会团体纷纷加入编辑出版行列,出版数量因此激增,1928—1930年共出版14册,仅1928年就有8册之多。

1931年“九一八事变”后,日军不到半年就占领了东北三省,民族危机空前严重,此时国难一词取代国耻成为公共话语,这一变化暴露出民族危机“日趋于尖化”,[22]以国难为名的书籍随之大量出现。从表2可见,1929年至1948年共94册出版,再将河北定县平教会编辑的10册国难丛书和通俗读物编刊社的《共赴国难》一书计入,[23]前后共105册出版,其中抗战时期99册,战后5册。具体而言,1931年7册,1932—1933年是出版高峰期,共37册,仅1932年就有24册,1934—1936年13册,1932—1936年出版数量占总数的50%。而1932—1936年以国耻为名的书籍、丛书共22册,国难书籍数量是国耻书籍的近两倍。“七七事变”后,国耻书籍仅4册,而国难书籍则在不断增加,当年即有11册出版,1938年5册,1939年9册,1940—1941年6册。抗战胜利后,数量大幅减少,1946—1948年仅有5册出版,原因自是“大耻已洒”,且中国已“上跻强国之林”,“国耻云云,殆非国人所乐闻”。[19]

总之,清末民国时期出版的国耻书籍不下189册,而1915年日本提出“二十一条”、1919年“巴黎和会”失败、1925年“五卅惨案”、1928年“五三惨案”、1931年“九一八事变”和1937年“七七事变”等重大历史事件,是书籍出版的直接动因和重要时间节点。

三、编辑出版特点

清末民国时期出版的国耻书籍,既面向社会公众,又针对在校学生,大多围绕割地赔款、丧权失利及其严重危害展开,同时带有浓郁的民族自我反省特点。有的书籍还讴歌了中华民族的抗争精神,从不同方面贡献救国雪耻方略。虽旨趣相同,但因历史环境、编辑立场、市场定位不同,它们在体例、编排、语言方面又各具特色,出版地域分布也极不平衡,作者则身份多元、职业多重。

1. 编辑体例多样

为适应不同群体的阅读习惯,进而在出版市场上占据有利地位,不同出版主体编辑了体例多样的国耻书籍。晚清时期,《国耻小史》一书由26篇论文组成,[24]这些论文梳理了战争经过、不平等条约、藩属丧失与租借地等内容,不仅对时局进行了一定反思,还对清政府进行了温和批评。[25]不过正如《教育杂志》所言,“惜其书不类历史,每篇之中叙事极略,遗漏甚多,读者不无遗憾”。[24]

民国时期,随着出版界对西方编辑出版思想的吸收与接纳,其呈现国耻知识的方式日益多样。如《国耻骚辞集》一书就向社会悬奖征求“诗、钟、联三艺”(即诗词、诗钟和粤联),然后“分聘宿学担任评选”,“费数百金”方“得成一集”。[11]王蘧常的《国耻诗话》将相关诗词附于国耻事件之后,通过诗话语言来痛诉民族屈辱。 [19]蒋恭晟的《国耻史》按照纪事本末体叙述,对不平等条约梳理“特详”。[12]黄孝先《中国国耻史略》一书围绕列强压迫、疆土日蹙、主权丧失和国耻事件展开,对五卅惨案、万县惨案、汉口惨案、南京惨案着墨甚多。[13]梁心的《国耻史要》应属纪事本末体的代表作品,作者系统梳理了鸦片战争以后八十多年的国耻历史,书后制有《国耻纪念日表》《国耻大事年表》,同时还附有15种表格。[9]为保证论述的准确性与可靠性,该书还参考了大量中外书籍,其中中文120余种,外文34种。因质量较高,生活书店、泰东书局进行了积极推介。[26]《国难文选》“搜集五年来刊载于各报纸杂志的救国论文”以便“留心国事的人”参考。[17]《中国国耻史研究概要》则制作了大量图表来渲染民族屈辱,每节之后还通过设问引导读者进行深入思考。[16](12-13)还有一些书籍按照编年体方式进行书写,不过在内容方面呈现出明显的同质化倾向,甚至存在互相抄袭的现象。

众所周知,日本给近代中国造成的灾难最为深重,因此反映日本侵华历史的专题著作持续增加。如知耻社《国耻》一书即对“二十一条”、舆论反应、政府态度、日本论调、世界舆论部分叙述尤为详细,同时绘有《卧薪尝胆图》《一发千钧图》《国耻纪念大会图》,更附令人触目惊心的国耻血书,上写“五月九日永记勿忘”“共雪国耻”“望人人储金救国”等警句,《救国应储图》还从储金、储艺、储力、军械、储本与军实等方面提供救国雪耻策略,书末附国货调查表。[4]《五月九号国耻史》“只就海上报刊所已见者编辑成书”,专题性更强,分别按“说明”“概言”“统论”“自责”“善后”“索隐”“始末”“全案”“悬案”等主题进行梳理。[3]公民救国团的《国耻痛史》上卷详述中日关系原委与日本侵华历程,下卷则摘录大量报刊文章,号召加强军民教育,善用外交手段,同时倡导尚武精神。[27]抗战时期,反映日本侵华史的书籍在内容方面更加翔实,搜集整理的文献资料也更为丰富。如金一之《国难》一书就记述了20世纪以来日本侵华历程,对济南惨案、万宝山惨案与东北罪行更是进行了重点叙述。上海律师公会的《国难特刊》围绕“一二八淞沪抗战”展开。[28]《九一八后国难痛史》叙述“九一八事变”后日军在东北的殖民统治以及在各地的挑衅行为,同时刊载了条约、电文与宣言。[29]张梓生的《国难的二年》则介绍了“九一八事变”后的中国土地、人口与经济损失,后附国难两周年大事月表与丧权辱国文件。[30]彭拓的《国难与青年》包括日本大陆政策演进史、日军侵略东北步骤、进犯淞沪热河、中日问题研究、远东危机、列强军备、青年觉悟要点和历史上实干者等内容。[31]

除此之外,常燕生还编译出版了《十九世纪初年德意志的国难与复兴》一书,试图以德国国难史、民族复兴史来激励国人奋发图强。不仅如此,历代国难诗文、爱国著作也被时人重新编辑出版。如许文奇就选编了南宋陆游的爱国诗文,出版《放翁国难诗选》,内容“以发抒国难愤激敌寇为限”。[32]“国难丛书”则将辛弃疾的《南渡录》重新刊印,希望国人以实际行动救国雪耻。总之,体例多样是国耻书籍的最大特点,從表1、表2可以看出,不仅包括小志、小史、痛史与回顾,还有诗词、小说、图画、纪念册及演说、短剧等。

2. 出版地域分布不平衡

从书籍出版地来看(见表3),上海是国耻书籍的绝对出版中心。作为经济发达、文化繁荣的地区,上海聚集了大批知识分子,产生了大量文化出版机构,这是近60册国耻书籍在上海得以编辑出版的重要原因。作为政治或经济中心的北京、南京、杭州也是国耻书籍编纂重要地;河北定县平教会更是聚集了一批留学归国的爱国知识分子,他们将平民教育作为救国雪耻、改良社会的重要手段,为此出版了对普通民众进行启蒙动员的系列丛书。济南因是“五三惨案”的发生地而成为国耻书籍一大出版地。

抗战时期,上海出版业遭受重创,出版中心随之转移到南宁、长沙、重庆、成都等地,武汉、福州、天津、广州、桂林以及其他省市县也有一些作品出现,出版地域分布不平衡的特点十分明显。

3. 编排设计富有创意

从排版方式来看,多数书籍采用竖式排版,充分考虑了读者的阅读习惯。与此同时,编辑还在装帧设计上尝试突破,试图以独特新颖的编排来呈现民族屈辱,进而吸引读者购买。以图书封面为例,《国难教育面面观》呈现的是一名中国人正手捧国难书籍认真阅读,另一位则望着国难书籍燃烧火焰所形成的人形拳头,寓意阅读国难书籍能凝聚人心、洗雪国耻,充分展现了国难教育的价值意义;而《国耻纪念史》的封面则是一位中国军人身骑战马、手持军刀奋勇杀敌的场面,极富战斗精神。

内容方面,一些书籍更是新意迭出。如《国耻纪念象棋新局》将清道光以来的重大国耻事件排成“莫忘国耻”字形,设计30个残局来激励国人。每局字形“系以小史,附以题咏,所为长言之,不足则咏叹之”,“一切趣事尽活现于纸上”,希望普通民众能在娱乐之时增强“爱国之心志”。[33]吴公雄的《绘图国耻演义》以栩栩如生的图画和形象生动的文字来共同呈现失地耻痛。《国耻短剧》则设计了第一次鸦片战争期间中英交涉时的人物对白,激烈的剧情冲突塑造了列强蛮横霸道的丑陋嘴脸,政府官员的软弱无能、广大民众的抗争精神也被生动展现。[34]《中国国耻地理》一书不仅详究问题由来,还绘制了大量地图,图文并茂、生动直观是其最大特点。[14]《中国国耻地理图说》也以大量地图“详其演成今日局势之一切经过”,同时搜集“界务战争、租借割让之实况及有关重要之要塞山川卡伦战场界牌等”,让研究者“阅之如置身当时,亲历其境,毫无隔阂及挂漏之弊”。[35]地图的显示度、影响力自然比单纯的文字叙述效果更好,更有助于动员激励功能的实现。总之,无论封面编排,还是内容处理,别出心裁的设计有助于吸引消费者购买阅读,进而传播国耻观念、激发雪耻激情。

4. 内容学术性、通俗性并存

晚清《国耻小史》一书因定位于士大夫阶层和传统知识分子,因此内容设计的精英化倾向十分明显。[24]民国之后,大量以研究为职志的学者加入国耻书籍编辑队伍,他们从严肃的学术研究立场出发,试图通过严谨的史实梳理来呈现民族屈辱,因此十分重视史料的准确性。如黄孝先、曹增美的《新编国耻小史》即依据外交史料编辑而成,不仅对不平等条约进行了学术梳理,还对战争、领土、属地、租界等内容进行了详细叙述。[36]总之,大部分国耻书籍与作者研究兴趣密切相关,多是由长期从事历史、政治、外交领域研究的学者编写而成,具有较强的专业性和学术性。

随着白话文不断普及和社会动员的现实需要,新式知识分子开始通过通俗易懂的语言来普及国耻知识。如中华书局的《国耻小史》即是通俗教育丛书的一种,浅显易懂、可读性强为其最大特点。[37]冯国强的《国耻演说》由演讲口语编写而成,同时刊载了五篇关于山东青岛问题的讲演词。[38]沈亮棨的《国耻演说》附图多幅,制有《我国近三年内借外债一览表》《国耻一览表》《我国边界重地一览表》,历次国耻一目了然。冯廷俊的《国耻编》“添附图表”以便读者“易于了解”。贾伸的《国耻纪念》《九七国耻纪念》“文字力求浅显,取材力求确实,尤注意读者兴味之唤起”。作者甚至直接将其定位为“通俗演讲资料”和中等学校历史科的“补充读物”。[6](1-2)有的书籍还创作了“讽刺插书”与“警劝歌曲”。[39]山东省立民众教育馆的《国耻问答》则以通俗的问答体来呈现历次侵略战争和不平等条约,希望借此实现激励动员。

“九一八事变”后,动员广大民众抗日雪耻成为编辑出版界的共同心声,在此背景下出版的国耻书籍通俗性、可读性更强。如吕思勉的《国耻小史》即以口语文体叙述历次国耻。《国耻纪念史》则将自己定位为“小学校社会科补充读物”,文字通俗易懂。[15](1)《中国国耻纪念问答》“用纵的编列法作成”,设100问,将历年国耻依据“国历月日次第设问”,然后分别说明原委。[40]“七七事变”后,《一二八国耻痛史》的文句“力求简单通俗”,甚至还能用作评书材料。[18]《国耻史讲话》撰写遵从“文字要生动通俗”原则。[41]教育部组织编写的民众读物《国耻史略》也以通俗易懂的语言控诉列强侵略,同时号召民众用“抱定抗战到底的决心”来彻底洗雪国耻,[42]展现了政府坚决抗日的态度和尽快实现民众动员的急切心理。

5. 作者职业多重、身份多元

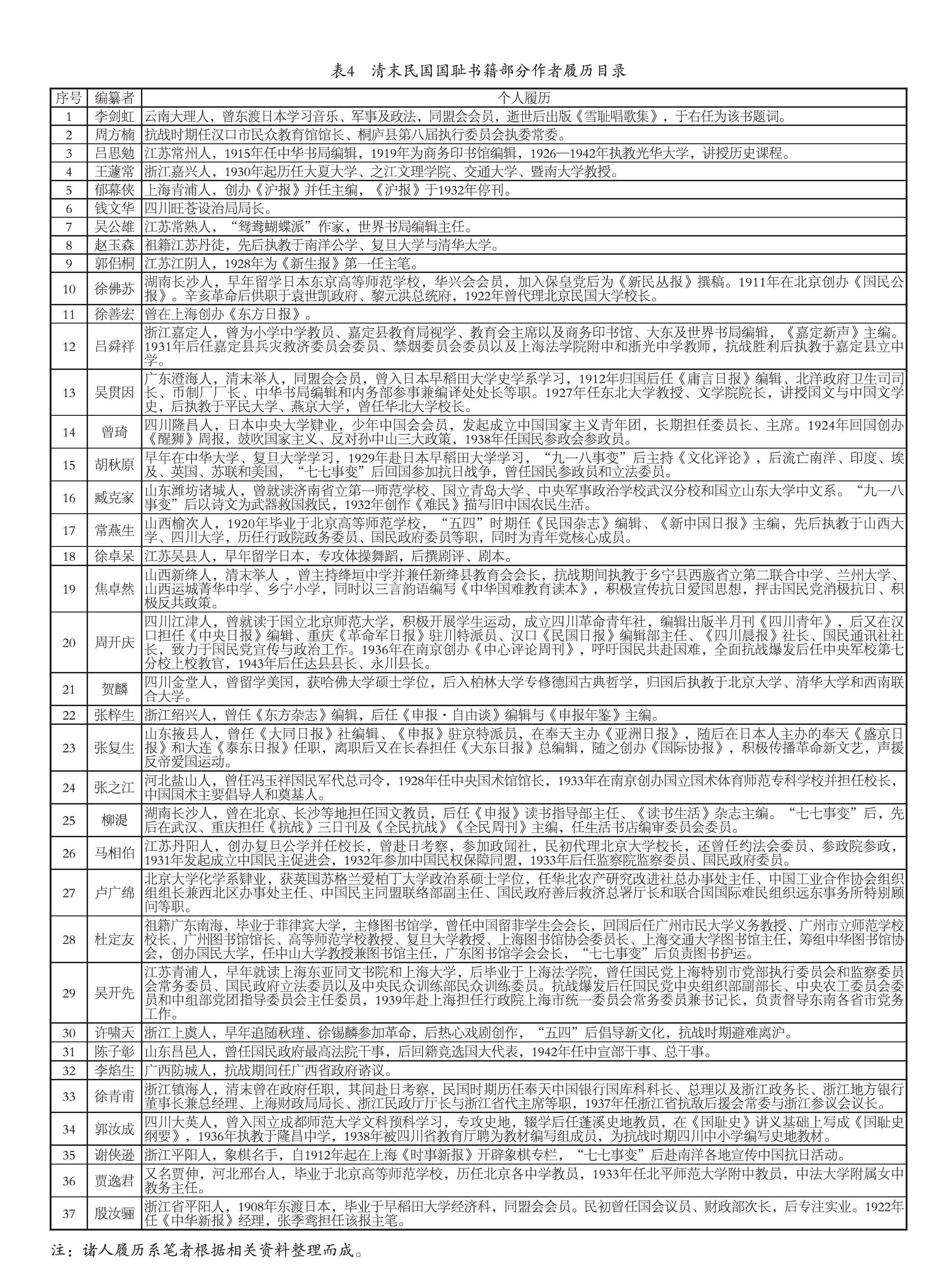

从表1、表2可见,作者除党政军机关、社会团体外,还包括党政军人士、教师群体、报界与书局从业者以及拥有海外留学或考察经历的人员,他们以编辑出版国耻书籍为媒介,以唤醒民众救国雪耻为己任,具有职业多重、身份多元的特点。根据下页表4,作者可大致分为以下四类。

(1)党政军人员。作者包括军界、政界与学界名流,如冯玉祥、马占山、阎锡山即是统领一方的军政大员,在全国具有较强的政治与社会影响力;马相伯、蔡元培则是学界名流,蔡氏还有官方身份。不仅如此,一些地方官员也参与其中,如时任四川旺苍设治局局长的周方楠、担任汉口市民众教育馆馆长的钱文华;省市级及中央一级的官员,如广西省政府谘议李焰生、时任上海特别市党部执委会常委的吴开先,以及在国民政府最高法院擔任干事的陈子彰。政治人物特别是政治名人的参与,自然有助于提升书籍知名度,吸引更多顾客购买阅读。

(2)拥有海外留学或考察经历者。李剑虹、徐佛苏、吴贯因、曾琦、胡秋原、徐卓呆、徐青甫、马相伯或留学日本,或赴日考察,杜定友留学菲律宾;贺麟则先后在美国、德国求学,海外留学、精通外语以及强烈的家国情怀是其撰写《德国三大哲人处国难时之态度》的优势与动力。总之,他们深受“欧风美雨”浸染,为国耻书籍编辑出版注入了活力,既能在国际视野下辩证看待民族屈辱,又为读者提供了洗雪国耻的域外方略。

(3)大学、中学以及小学教师。吕思勉、王蘧常、赵玉森、徐佛苏、吴贯因、常燕生、郭汝成、贾逸君和杜定友曾担任中小学教师,吴贯因、张之江、马相伯还曾任大学校长,吕思勉、贾逸君、郭汝成更是以历史研究为职志的专家,具有扎实的基础知识与深厚的写作功底, 在国耻历史研究方面表现出较强的专业性。

(4)报界与书局从业者。曾在报界或正在报界工作的人员如郁幕侠、郭侣桐、徐善宏、徐佛苏、吕舜祥、吴贯因、曾琦、胡秋原、常燕生、周开庆、张梓生、张复生、柳湜、谢侠逊和徐善宏,有书局任职经历者如吕思勉、吴公雄、吕舜祥、吴贯因,他们拥有丰富的报刊编辑经验,深谙编辑出版之道,知晓读者兴趣之所在,如鸳鸯蝴蝶派作家吴公雄即其中的典型代表,他创作了民众喜闻乐见的通俗演义作品,使文字与读者之间的隔阂被打破。

事实上,书籍作者的职业、身份界限十分模糊,一些人职业多重、身份多元。如徐佛苏既留学日本,又有报界工作经历,创办了《国民公报》,还曾在当局任职,更有大学教师身份。再如吕思勉,曾任中华书局、商务印书馆编辑,后又在小学、中学、大学任教,长期致力于历史教育与研究工作。无论如何,他们虽身份多元、职业多重,但大都学识渊博、目光远大,怀有救国雪耻的强烈责任感与使命感。

综上所述,国耻书籍体例多样,不仅包括小说、新剧、歌曲、诗词、鼓词、弹词、吟咏、故事、读本、纪实、大纲、记录、言论集、专刊、汇编、丛抄、丛书、丛刊,还包括时局报告、意见建议、不满批评,既有学术研究,又有通俗作品,編排设计富有新意。随着民族危机不断加深,反映日本侵华历史的著作持续增加,内容更加翔实,情感更为浓烈,不过较少提供救国雪耻方略,内容趋同化特征也十分明显。

四、出版传播

为最大限度地唤醒国人救国雪耻,社会团体、军政机关通过各种方式吸引读者购买阅读,不断扩大书籍传播的广度与浸染的深度。除政策法令推动和重视图文并茂、语言通俗易懂外,有的还进行赠送。如海军司令部定期刊物《革命的海军》即在“五九”纪念日编印特刊,向私人、团体函索者免费寄赠。[43]上海特别市党务指导委员会赠送《五九国耻纪念册》。[44]有的团体还委托中华书局精印《国耻汇志》进行赠送,广告词写道:“每人以一本为限,不取分文。”[45]不仅如此,还有商家借助政治名人的号召力来传播国耻观念、实现自身利益,而政党派系为构建自身合法性与权威性,也让政治名人参与其中,这一点在国民党军政要员身上表现得尤为明显。如冯秋农《国耻写真记》一书因政论笔调十分符合社会动员的现实需求而得到国民党赏识。当局高层为之撰写“鉴定国耻写真记”,同时还题有“不忘国耻”“知耻”“誓雪国耻”“国何以有耻,明乎此则国耻可洒矣”“卧薪尝胆”“唤醒国魂”“触目惊心”“多难兴邦”“毋忘国耻”“知耻近勇”“国民共耻”等警醒激励之句。[7]军政要人题字推荐,一方面说明国民党对该书的价值有着充分的认识,另一方面也有借此展现政党洗雪国耻决心的用意,希望构建自身积极救国雪耻的正面形象。与此同时,一些军政机关还向所属、学校推介内容质量较高的著作。如上海市党部宣传部制定的《反日设计教育大纲》即要求各级学校在课堂讲授时必须参考《国耻小史》一书。[46]革命军新闻社总部则对《国耻痛史》青睐有加,积极向各省市中小学推介。[47]吉林省还在训令中指出,此书“或作课读教授,或作范本参考”,“际此训政考试,外患交侵之时,凡吾青年学子,尤不可不人手一册”,男女各校均应“一致采购”,[48]云南省教育厅也进行了推介。[49]时任广东教育厅厅长金会澄则将梁心的《国耻史要》推荐给广东省立小学教员和函授补习学院的全体学员。[9]

为吸引更多顾客购买阅读,很多出版机构还通过特价、打折等方式大力推销。不过据表5可知,这些图书的定价明显过高。1933年,《国耻痛史》的定价是一角;9月,《国耻演讲集》一书宣布开学之际特价一月、打八折,购十册以上打七折,不过定价却是二角半。[50]正如时人所言,当时“好学之士”购买力薄弱“居大多数”。[9]顾颉刚对定县平教会书价定得过高的评论可能更具代表性:“他们定价不是八分就是一角,真正的民众也没有这么高的购买力。”[51]1944年,因“书价高昂,购买力日弱”,桂林书店内“看书人多”“买书人少”的情形“更为普遍”。[52]国耻书籍传播的广度、浸染的深度因此不宜过度夸大。1938年,昆明教育界人士甚至以嘲讽的口吻表示:“过去的一年一年,我们都高唱着‘雪耻救国‘洗雪国耻的口号,但在事实上还没有表现。”[53]那么究竟有多少人购买这些书籍、产生了什么感受、采取了何种行动,囿于相关文献资料的缺乏,实难准确把握。不过从商家不遗余力宣传、政府持续推介以及一些书籍被反复重印来看,购买人群、学校、社团应该为数不少,因此也不能轻视其在思想启蒙、社会动员过程中的作用。

总而言之,清末民国时期出版的国耻书籍围绕失地丧权、惨案事变、不平等条约等内容展开,西方列强特别是日本的侵略野心、残暴行径被揭露,“读之使人悲痛奋发”,[6]有助于增强学校学生、社会大众“天下兴亡,匹夫有责”的责任感与使命感,为彻底洗雪百年耻辱、赢得抗战胜利提供了动力支撑。事实上,这些国耻书籍不仅是了解当时民族主义教育的珍贵史料,还能为理解中国近代史上的激进主义提供重要线索,因此值得学界重视并深入研究。

参考文献:

[1] 吴江,沈文濬. 国耻小史[M]. 上海:中国图书公司,1909:73.

[2] 殷汝骊. 亡国鉴附国耻录[M]. 上海:泰东书局,1915:序1.

[3] 恨亡,等. 五月九号国耻史[M]. 上海:国文书局,1915:目录1-2,发凡1.

[4] 知耻社. 国耻[M]. 上海:知耻社,1915:读者之种类须知1,凡例1.

[5] 冯廷俊. 国耻编[M]. 财政部印刷局,1925:序1-4.

[6] 贾伸. 国耻纪念[M]. 北京:出版社不详,1926:编辑凡例,汪序1.

[7] 冯秋农. 国耻写真记[M]. 上海:泰东书局,1928:编辑余话.

[8] 勿忘国耻[N]. 申报,1928-05-09(005).

[9] 梁心. 国耻史要[M]. 上海:日新舆地学社,1933:序.

[10] 沈亮棨. 绘图国耻演义[M]. 上海:国民教育实进会,1920:序.

[11] 梁心. 国耻骚辞集[M]. 佛山:慎和印务局,1926:序.

[12] 蒋恭晟. 国耻史[M].上海:中华书局,1927:例言.

[13] 黄孝先. 中国国耻史略[M]. 上海:新时代教育社,1928:目次,43.

[14] 贾逸君. 中国国耻地理[M]. 北平:文化学社,1930.

[15] 郭侣桐. 国耻纪念史[M]. 上海:新中国书局,1933.

[16] 周秉彝,陈冷生,章拙夫. 中国国耻史研究概要[M]. 福州:福建省保安处干部训练所,1936.

[17] 张葆恩. 国难文选[M]. 上海:青年生活社,1936:序.

[18] 周方楠. 一二八国耻痛史[M]. 武汉:湖北省立民众教育馆,1937:民众公民丛书编辑凡例.

[19] 王蘧常. 国耻诗话[M]. 上海:新纪元出版社,1947:自序.

[20] 秦孝儀. 中华民国重要史料初编—对日作战时期续编(三)[M]. 台北:中国国民党中央委员会党史委员会,1985:51.

[21] 大学院订定训政时期施政大纲(二)[N]. 申报,1928-07-09(019).

[22] 志骞. 卷头语——从国耻到国难[J]. 浙江民众教育,1933(2):4.

[23] 宋恩荣. 晏阳初全集第2卷(1937—1949)[M]. 天津:天津教育出版社,2013:426.

[24] 绍介批评 国耻小史[J]. 教育杂志,1909(7):22.

[25] 吴江,沈文濬. 增订国耻小史[M]. 上海:中国图书公司,1910:1.

[26] 生活书店联合广告[N]. 申报,1933-09-01(003).

[27] 公民救国团. 国耻痛史[M]. 上海:公民救国团,1919.

[28] 上海律师公会. 国难特刊(第1册)[M]. 上海:编者刊,1932.

[29] 陈觉. 九一八后国难痛史(1—4卷)[M]. 北京:东北问题研究会,1932:11.

[30] 张梓生. 国难的二年[M]. 上海:生活书店,1933.

[31] 彭拓. 国难与青年[M]. 上海:中国青年学社,1935.

[32] 许文奇. 放翁国难诗选[M]. 上海:民智书局,1933:凡例.

[33] 潘定思,谢宣. 国耻纪念 象棋新局[M]. 上海:商务印书馆,1916:首页,说明,例言1.

[34] 徐卓呆. 国耻短剧[M]. 上海:中国书局,1921.

[35] 江武子,王佐才. 中国国耻地理图说[M]. 上海:东方舆地学社,1934:例言.

[36] 曹增美,黄孝先. 新编国耻小史[M]. 上海:商务印书馆,1928:1.

[37] 武进,吕思勉. 国耻小史(上册)[M]. 上海:中华书局,1917:1.

[38] 冯国强. 国耻演说[M]. 中国宣传讲习所,1920.

[39] 出版界消息[N]. 申报(本埠增刊),1929-04-21(002).

[40] 瞿世镇. 中国国耻纪念问答[M]. 上海:三民图书公司,1930:编者的话.

[41] 沈鉴,王栻. 国耻史讲话[M]. 重庆:独立出版社,1940:序言1-2.

[42] 教育部. 国耻史略[M]. 成都:四川省政府教育厅,1940:21-22.

[43] 今天是国耻纪念日[N]. 中央日报,1928-05-09(002).

[44] 五九纪念册赠阅[N]. 中央日报,1928-05-10(002).

[45] 出版界消息[N]. 申报(本埠增刊),1929-04-13(005).

[46] 上海市宣传部制定反日设计教育大纲[N]. 申报,1928-06-13(012).

[47] 绍兴县教育局训令[J]. 绍兴教育公报,1929(173):11-12.

[48] 本厅公函教育机关、县政府准革命军事新闻社函请采购国耻痛史文[J]. 吉林教育公报,1929(37):3.

[49] 云南教育厅训令第四十号[J]. 云南教育周刊,1932(41-42):26-27.

[50] 国耻演讲集[N]. 申报(本埠增刊),1933-09-01(012).

[51] 顾颉刚. 通俗读物的重要性[N]. 云南日报,1939-01-08(002).

[52] 世界豆新闻[J]. 联合周报,1944(9):3.

[53]“五九”國耻纪念[J]. 昆明实验县教育,1938(10):19-20.

Editing and Publishing of National Humiliation Books During the Late Qing Dynasty and the Period of the Republic of China

XIONG Bin(School of Marxism, Southwest University, Chongqing 400715, China)

Abstract: In the period of the late Qing Dynasty and the Republic of China, more than 189 books on national humiliation emerged in the cultural publishing market. As the direct result of coping with national crisis, these books were rich in contents, diverse in genre and novel in layout, which were aiming at awakening the Chinese people to "know national humiliation" and "wipe out national humiliation". Editors included not only parties, military and social organizations, but also patriots. They had the characteristics of multiple identities and occupations. However, it is difficult to accurately evaluate the communication effect because of the lack of relevant literature.

Keywords: the late qing Dynasty and the period of the Republic of China; national humiliation book; publishing purpose; editorial characteristic; group analysis