隐藏的贫困:城市家庭基本生活需要和缺失研究

2021-09-24陈颖琪林闽钢仲超

陈颖琪 林闽钢 仲超

当前,中国在全面建成小康社会基础上,把扎实推动共同富裕作为新目标,明确建立解决相对贫困的长效机制是实现这一目标的重要措施之一,因而有关相对贫困的研究成为重大的理论课题。长期以来,许多国家用收入作为贫困标准,简单并且有效。进入到相对贫困治理阶段后,贫困的内涵和外延发生变化,相对贫困群体如何识别和判断是世界反贫困研究领域的前沿问题。本文聚焦中国城市家庭生存和发展的基本需要,采用直接方法分析贫困群体生存和发展的各方面状况,揭示用收入方法无法透视到的“隐藏的贫困”,为在新的历史条件下制定相对贫困治理政策提供了依据。

一、基本生活需要和缺失研究的缘起与发展

1901年,朗特里(B.S.Rowntree)在英国约克郡开展了贫困调查和研究。朗特里从最基本的生理需要出发,将贫困定义为家庭收入低于“使家庭能够获得健康生活必需品的最低金额”,并运用市场菜篮子法来测算贫困线,收入低于贫困线则意味着无法满足维持生存的需要(Rowntree,1997:86)。朗特里通过测算满足现有最低需要的收入临界值来确定贫困线,这实际上是一种间接的方法。

阿玛蒂亚·森(A.Sen)认为,当给定一个“基本需要”集合时,有两种方法可用以识别贫困:一是简单考察人们的消费组合是否满足基本需要的“直接方法”(direct method);二是首先计算满足指定的最低需要的最低收入水平、再考察人们的实际收入是否在该贫困线之下的“收入方法”(income method)。森认为“直接方法”和“收入方法”衡量的是两种不同概念的贫困:前者识别的是实际消费不满足传统中公认的最低需要的人群;后者识别的则是按照社会典型的消费方式,没有能力满足该需要的人。只有在判断特定的基本需要是否得到满足所需要的直接信息缺乏的情况下,“收入方法”才值得考虑,因此“收入方法”充其量只是次优的(Sen,1979;阿玛蒂亚·森,2009:34-36)。

已有研究也表明,直接方法与收入方法所衡量的“两种贫困”之间重叠程度很低,这意味着方法的选择将直接影响贫困人口的识别(Perry,2002;Bradshaw and Finch,2003;Saunders,Naidoo and Griffiths,2007;OECD,2008:190-193)。因此,在这个意义上,“隐藏的贫困”是指长期单一使用收入方法作为贫困标准,不仅会遗漏处于贫困状态的人群,而且贫困群体的贫困维度与程度也会被忽视,进入到相对贫困治理阶段,这一问题会更加突出。

汤森基于相对贫困的定义,提出了贫困的缺失标准(deprivation standard of poverty)①deprivation 在相关中文文献中多被译为“剥夺”,本文基于中文语境和理解,认为译为“缺失”更为准确。。他首先总结出60 项社会活动基本指标,涉及饮食、服装、住房、家庭设施、工作条件和福利、娱乐、教育、健康和社会关系等,再从中选择了12 项编制出缺失指数表,缺乏某项物品或未参与某项活动则计分,分数越高即缺失程度越高(表1)。不过汤森没有完全放弃收入方法,而是将家庭收入与缺失程度进行相关联的统计处理来确定贫困线,但其基本假设仍是这12 个项目的缺失状况可用来衡量一个家庭的贫困程度(Townsend,1979:248-271)。

在汤森的研究基础上,学者们进一步发展了对基本生活需要和缺失的研究,并形成一种根据社会性判断来进行贫困评估的方法——共识方法(consensual approach),即在贫困的定义和衡量中纳入公众的观点,其基础是对社会感知的必需品(socially perceived necessities)的认同(Mack and Lansley,1985;Lanau,Mack andNandy,2012)。

“英国贫困线”调查(Breadline Britain survey)是学界对于基本生活需要的首次系统研究,也是首次正式采纳公众对于基本生活看法的研究,它强调贫困可以用被迫(enforced)缺乏被社会公认的必需品来定义(Mack and Lansley,1985:9)。麦克(J.Mack)和兰斯利(S.Lansley)于1983年在英国展开了首次“英国贫困线”调查,他们列出了35 项代表当时人们一般生活所需的物品和活动,涵盖的领域包括食品、服装、耐用消费品、社会活动等,并询问人们这些物品和活动是否是生活所必需以及是否拥有这些物品和参加这些活动。最后共有26 个项目被超过50%的受访者认为是基本生活所必需,其中包括客厅和卧室有地毯、有非二手的新衣服、圣诞节等特殊场合可举行庆祝活动等(Mack and Lansley,1985:42-57)。由此可见,该调查得出的并非是以“最低生活水平”来判断的生存标准,而是基于经济发展、社会习惯和文化所得出的基本生活标准。麦克和兰斯利基于共识方法的基本生活需要调查,描绘了20世纪80年代英国贫困人群的相对缺失状况以及相对缺失程度和分布,并在后续调查中进一步展开了英国的贫困、缺失和社会排斥问题研究(Lansley and Mack,2015)。此后,其他国家和地区的学者也陆续展开类似调查和研究(Gordon and Townsend,2000;Wong and Saunders,2012)。

我国香港地区自20世纪70年代末以来也开展了贫困调查。1979年,周永新受港英政府的委托对香港贫困问题展开研究。同样受到汤森的启发,周永新以生活方式的差异作为分析依据,编制了一份列有9 项基本需要的清单,并利用这份清单来估计香港地区不同弱势群体的贫困程度(Chow,1983)。2005年,黄洪也尝试建立香港地区基本生活必需品清单(Wong,2005)。

2011年,香港社会服务联会(the Hong Kong Council of Social Service)展开香港地区缺失与社会排斥研究。该研究借鉴桑德斯(P.Saunders)的研究经验和研究框架(Saunders,2004),首先列出37 项基本生活必需物品和活动,采用共识方法对香港地区一般人群进行抽样调查,并将认可率超过50%的35 个项目组成缺失指数量表(Wong and Saunders,2012:1-4;19-22)。若因负担不起而未达到该项目则计1分,缺失指数得分在0 分(未缺少任何项目)到35 分(所有项目都缺少)之间变化,得分越高,表明缺失程度越严重。①一般认为,因负担不起而未达到和因其他原因未达到(如不想要、不适用等)不同,后者可能是基于个人意愿的选择。该研究认为只有因负担不起而未达到才是遭受了缺失。黄洪和桑德斯参考对一般人群抽样调查所得到的收入分位数,发现收入最低的两个十分位数的人群缺失程度明显较高,而第三个十分位数的缺失程度则急剧下降(图1)。因此他们将第二个十分位数和第三个十分位数之间的缺失指数(4 分)设定为缺失临界线,缺失指数等于及高于4 分的人群即遭受了整体缺失(Wong and Saunders,2012:47-50)。

图1 香港地区按等价月收入十分位数计算的平均缺失指数

此外,还有学者通过焦点小组访谈的方法来确定香港地区公众对贫困、缺失和社会排斥的看法,并认为在引进研究方法和研究指标时,要注意与当地的文化相适应,即不存在普遍适用的基本生活需要和缺失指数项目(Lau,Gordon,Pantazis,Sutton and Lai,2014)。

黄洪和桑德斯通过缺失指数量表估计了香港地区三类弱势群体(综合援助计划受助者、有残疾人的家庭、老年人)的缺失状况,发现不同弱势群体的缺失程度有所不同:香港地区综合援助计划受助者的缺失指数得分和缺失率最高,其次是有残疾人的家庭,65 岁及以上老年人的缺失状况则没有其他两组严重(Wong and Saunders,2012:99)。此外,该研究的缺失指数项目区分了缺失维度,而非如以往研究那样仅对基本生活需要物品和活动进行列举和提取。但他们在测量缺失指数时并未区分维度,仅是简单将分数加总,也未对不同项目的分值做调整。

在贫困维度与贫困程度上,牛津贫困与人类发展中心(Oxford Poverty &Human Development Initiative,OPHI)提出了多维贫困(multidimensional poverty)的测量方法。多维贫困测量首先确定相关维度,其次在各个维度确定缺失临界值,并通过该临界值来确定测量对象在哪些维度上存在缺失,再确定多维贫困的临界值,最后通过多维贫困临界值来确定贫困人群(Alkire and Foster,2011)。本文基于已有的基本生活需要和缺失研究,通过共识方法形成相对缺失指数量表,测量贫困家庭不同维度的相对缺失指数,并以此确定不同类型贫困家庭的主要缺失维度和相对缺失程度,进一步考察城市家庭的多维缺失和贫困状况。

二、研究设计

2020年12月-2021年5月,南京大学社会保障研究中心在南京市建邺区开展城市困难家庭多维贫困状况评估专项研究。调查团队于2021年3月25日、26日展开问卷调查,调查范围涉及南京市建邺区6 个街道、47 个社区居委会。采用分段抽样方法,共发放550 份问卷,回收497 份,填答完整均为有效样本,回收率90.4%。其中,低保家庭306 户,占比61.6%,非低保贫困家庭191 户,占比38.4%。①限于专项研究性质,此次调查样本仅限于贫困家庭,未覆盖普通家庭。在此次调查中,非低保贫困家庭包括低保边缘家庭、低保外残疾人家庭、接受过临时救助家庭、因病致贫家庭和困境儿童家庭等,属于相对贫困家庭范畴。此外,贫困家庭的人口特征也有所不同。此次调查中,有老年人(60 岁及以上)的家庭321 户,有未成年人的家庭103 户,有残疾人的家庭167 户,有劳动力的家庭260 户。

问卷制定参考了已有研究和焦点小组讨论成果。②调查团队提前与南京市建邺区不同收入、不同职业的人口群体讨论交流,再次确定了可能反映城市家庭基本生活需要的项目,并对其进行筛选和维度划分,最终形成问卷调查的项目清单。问卷设计按照共识方法,首先要求受访者在前期列好的清单中确定他们认为是基本生活需要的项目,再询问其家庭是否达到这一条件,若未达到则继续询问其原因。此次调查由南京大学社会保障研究中心所组织的18 位访员进行,采用结构性访谈方法。本文基于基本生活需要调查,制定衡量城市家庭的相对缺失指数量表,根据认同比例的差异调整项目分值。在对缺失项目计分时,考虑到缺失是不同因素造成的结果,仅将因经济原因未实现基本生活需要视作缺失将在很大程度上低估贫困家庭的缺失程度,因此本文主要分析对因任何原因而未达到计分所得的相对缺失指数。③尽管贫困家庭可以基于个人意愿进行选择,但对贫困者而言,不想要、不需要和因各种原因被迫放弃常常是难以区分的,因此若仅对因负担不起而未达到计分将低估对象的缺失程度。此外,贫困家庭无法达到某项基本生活需要项目的原因还包括公共服务供给不足、遭受社会排斥等。(参见Mack,J.&Lansley,S.Poor Britain.London:George Allen &Unwin,1985:94-95;Lanau,A.,Mack,J.,&Nandy,S.“Including services in multidimensional poverty measurement for SDGs:modifications to the consensual approach”,Journal of Poverty and Social Justice,2012,28(2):149-168.)

三、城市家庭的基本生活需要项目

南京市建邺区城市家庭基本生活需要项目及调查数据分析如表3所示。问卷项目分为日常生活、住房、就业、健康和医疗、教育、社会交往和社会融入六个维度,共41 项,其中仅有“需要时可以获得心理服务”一项的认同率没有通过50%(但也达到了45.9%)④通常将认同比例超过50%的项目视为社会公认的基本生活需要。(参见Mack,J.&Lansley,S.Poor Britain.London:George Allen &Unwin,1985:57;Bradshaw,J.&Finch,N.“Overlaps in dimensions of poverty”,Journal of Social Policy,2003,32(4):513-525;Wong,H.&Saunders,P.Final report of research study on the deprivation and social exclusion in Hong Kong.Hong Kong:The Hong Kong Council of Social Service,2012:19.),可见受访者所认为的基本生活需要不仅包括衣食、住房、医疗等方面的最低生存需要,还应达到与社会一般生活水平与生活方式相近的程度。将认同比例低于50%的项目删除即可得到南京市建邺区城市家庭基本生活需要项目。

从表3 来看,“每个季节都有合适的衣服和鞋穿”“除夫妻外,各家庭成员拥有一张独立床铺”“每周至少吃1 次荤菜”等涉及最低生活水平的项目实际满足比例较高,这表明城市家庭中无法维持基本生存的极端缺失现象——“食不果腹”“衣不遮体”已消除。然而,所有项目的平均实现比例仅有64.3%,有9 个项目的实现比例低于50%,许多贫困家庭仍存在不能满足基本生活需要的问题。

表3 南京市建邺区城市家庭基本生活需要项目 单位:%

四、城市贫困家庭的相对缺失状况分析

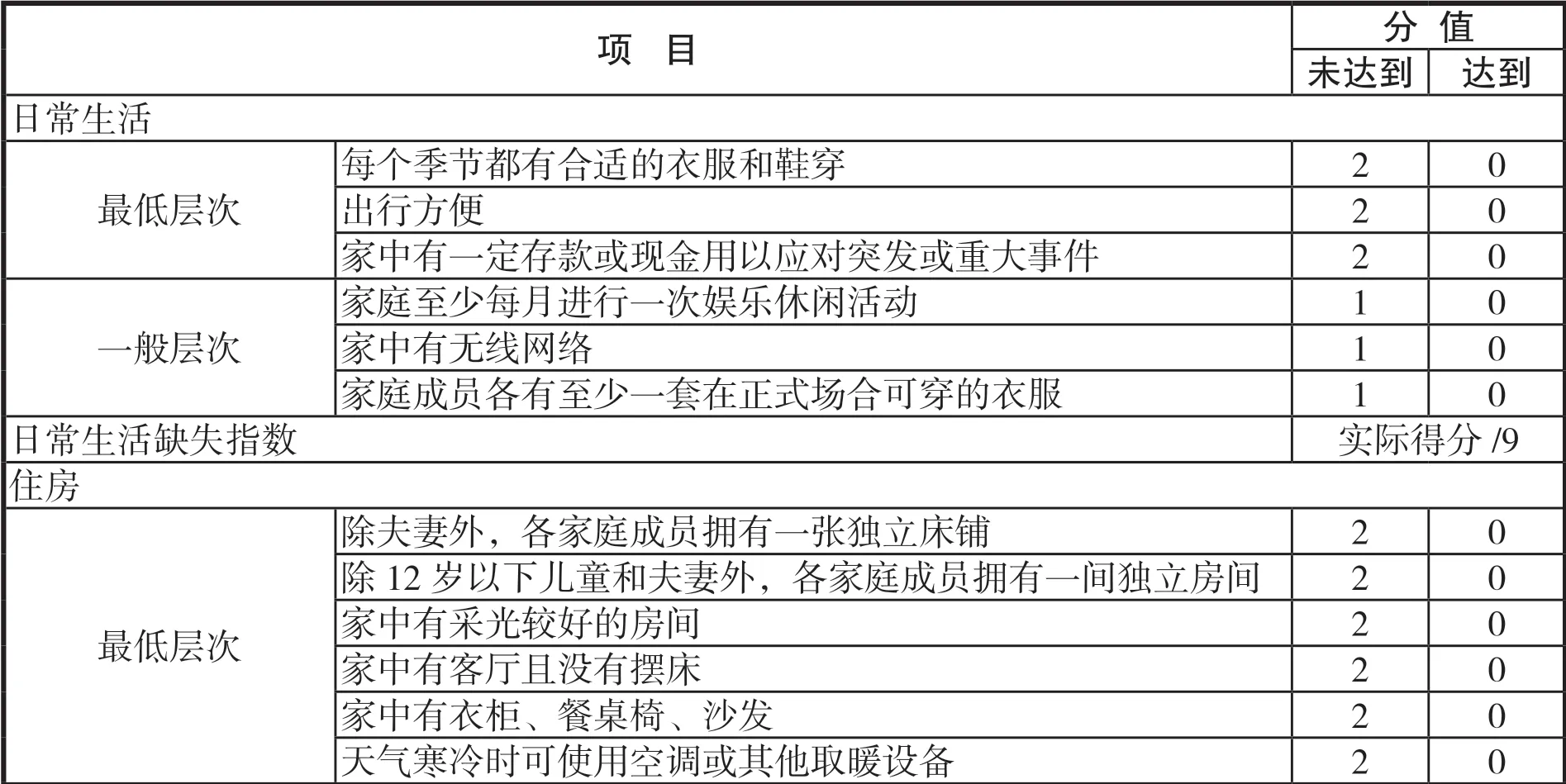

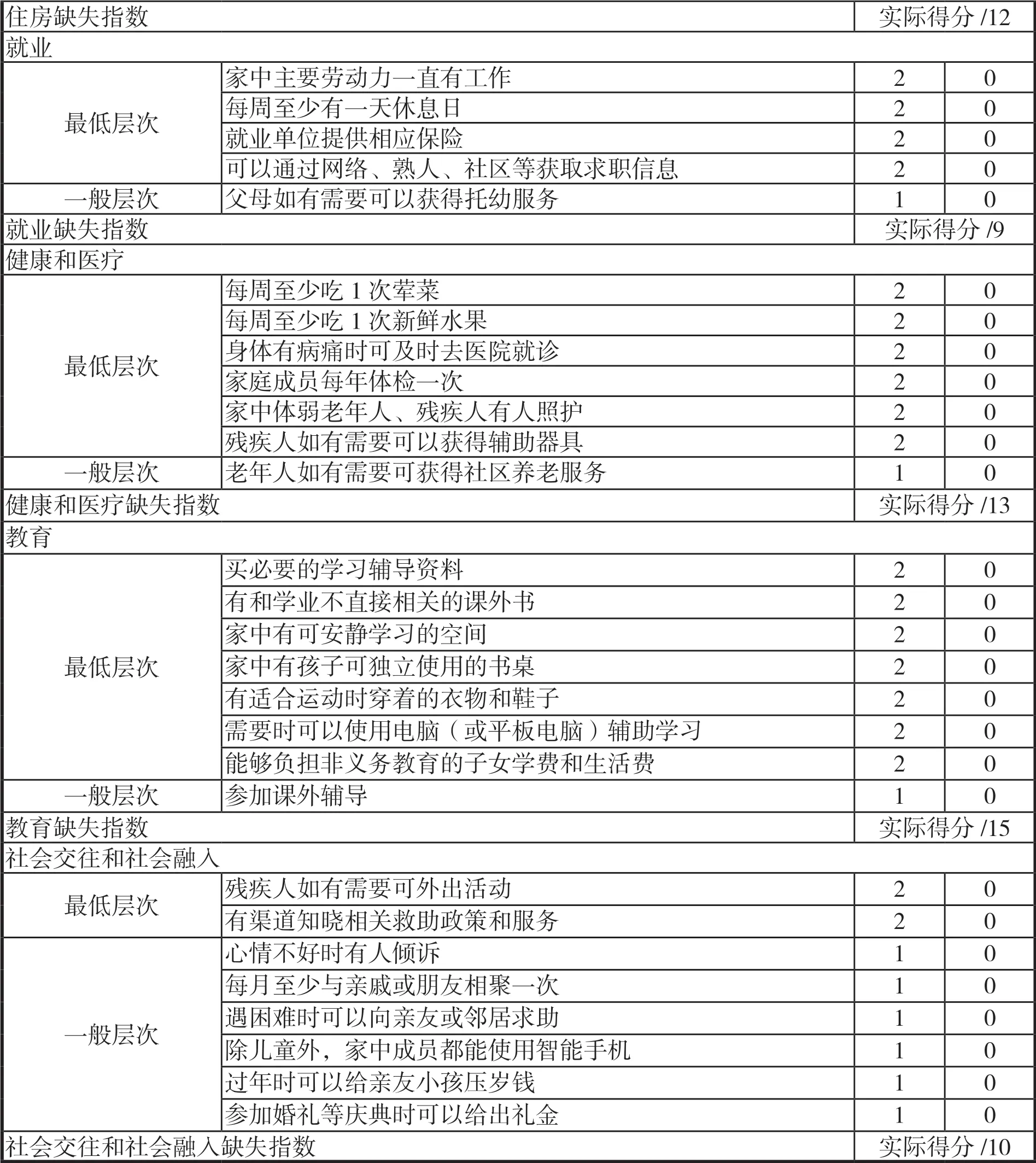

基于基本生活需要调查,本文制定了衡量南京市建邺区城市家庭的相对缺失指数量表(表4)。

表4 南京市建邺区城市家庭相对缺失指数量表

(一)城市贫困家庭相对缺失指数测算结果

贫困家庭在年龄构成、劳动力和残疾状况等方面存在明显差异,为考察南京市建邺区城市贫困家庭相对缺失状况的差异性,本文在测

量贫困家庭总体缺失状况的基础上,进一步考察了有老年人(60 岁及以上)的贫困家庭、有未成年人的贫困家庭、有残疾人的贫困家庭和有劳动力的贫困家庭的缺失状况。

(接上表)

图2 共识方法下的基本生活需要询问思路

表5 和图3 报告了南京市建邺区城市贫困家庭的平均相对缺失指数结果。经过等权重处理,得分越接近1 分代表该维度未达到的项目越多、遭受的缺失越严重。总体来看,南京市建邺区城市贫困家庭社会交往和社会融入维度的平均缺失指数最高,达到0.357 分;其次为日常生活维度,达到0.350 分。可见城市贫困家庭不仅有着物质层面的困难,还面临较为严重的社会排斥问题。从不同人口特征的贫困家庭类型来看,有未成年人的贫困家庭平均相对缺失指数最高的维度为住房,表明南京市建邺区有未成年人的贫困家庭的住房缺失问题较为突出。

图3 南京市建邺区不同类型城市贫困家庭平均相对缺失指数

表5 南京市建邺区城市贫困家庭平均相对缺失指数

表6 报告的是剔除缺失值样本后计算而得南京市建邺区城市贫困家庭平均相对缺失指数。本文将剔除缺失值样本后计算得出的各维度平均相对缺失指数作为缺失临界值。以本次调查的平均水平为参照,当贫困家庭该维度相对缺失指数得分高于临界值时,则意味着该家庭在该维度存在严重缺失。

表6 南京市建邺区城市贫困家庭平均相对缺失指数(剔除缺失值样本)

(二)城市贫困家庭多维缺失结果分析

为考察贫困家庭的主要缺失维度和缺失程度,本文估计了南京市建邺区城市贫困家庭单维缺失发生率(表7)和多维缺失发生率(表8)。

从表7 来看,南京市建邺区城市贫困家庭在社会交往和社会融入、日常生活和住房三个维度的单维缺失问题比较突出,发生率均达到40%以上,社会交往和社会融入的单维缺失发生率更是达到近50%。与其他类型的贫困家庭相比,有老年人的贫困家庭在健康和医疗维度的缺失更为严重,有未成年人的贫困家庭在住房和教育维度的缺失更为严重,有劳动力的贫困家庭和有未成年人的贫困家庭面临的就业缺失较为突出。

表7 南京市建邺区城市贫困家庭单维缺失发生率 单位:%

从表8 来看,超过80%的贫困家庭至少存在一个维度的缺失,近60%至少存在两个维度的缺失,超过30%至少存在三个维度的缺失。四维缺失的发生率仍有12.07%,但存在四个以上维度缺失的贫困家庭的数量较少,仅占2.62%。总体可见,南京市建邺区城市贫困家庭还面临较为严重的多维缺失,但遭受极端多维缺失的贫困家庭较少,当前主要存在一至三个维度的缺失。从不同人口特征的贫困家庭类型来看,每个层级的多维缺失发生率均是有未成年人的贫困家庭最高,也就是说,与其他类型的贫困家庭相比,有未成年人的贫困家庭多维缺失情况最为严重。

表8 南京市建邺区城市贫困家庭的多维缺失发生率 单位:%

(接上表)

五、主要结论

本文聚焦中国城市家庭生存和发展的基本需要,采用直接方法分析贫困群体的状况。通过对南京市建邺区的调查,发现城市贫困家庭在日常生活、住房、社会交往和社会融入这三个维度上缺失较为突出,多维度同时缺失也比较明显;从不同人口特征的贫困家庭类型来看,有未成年人的贫困家庭多维缺失情况最为严重。

当前,中国已解决绝对贫困问题,进入到相对贫困治理时期,要实现从绝对贫困瞄准转到相对贫困瞄准。鉴于相对贫困的复杂性,为避免使用单一的收入方法所造成的局限性,应积极构建“收入+多维”的相对缺失指标体系。不仅要识别相对贫困群体,还要判断相对贫困群体的贫困维度和程度,并基于城市贫困家庭多维贫困状况制定综合帮扶体系,提高相对贫困治理的有效性。