独立学院计算机类专业实践教学体系建设与实践研究

2021-09-23田桂丰谌颃

田桂丰 谌颃

摘要:独立学院是以培养应用型本科人才为目标,因此探索并建立适合本校办学特色的实践教学体系,将是培养本科生工程应用能力的重要途径。以计算机类专业为例,分析建立实践教学体系的依据,通过教学实施,具有一定的参考价值。

关键词:独立学院;计算机类;实践教学体系

1概述

笔者所在学校地处广东一线城市,是一所地方性应用型本科独立学院,学校办学定位是“立足广东,面向华南,为区域产业转型和经济社会发展服务,培养基础扎实、知识面宽、动手能力强、富于创新精神的高素质应用型专门人才”。

计算机类专业坚持“校企协同培养”办学思路,结合计算机学科发展特点,紧紧围绕应用型人才培养目标,协同多方资源,在培养学生专业知识的同时,不断拓展学生综合素质,注重提升学生工程实践能力和创新意识。构建了以培养学生应用能力为导向的师生“双主体”教学模式,建设了符合我校实际、具有一定特色的计算机类专业实践教学体系,探索出一条具有一定特色的应用型人才培养途径。

建立了“课程实验、课程设计/实训、专业实习”三级实践教学体系,围绕课内外贯通、校内外结合,突出 “三个模块”“三条主线”,构建实践教学模块,完善实践教学内容。该实践教学体系强化学生技术专长,提升创新实践、工程应用和学习三能力,培养效果获得学生和协同单位认可。

2实践教学体系的建设

注重校企协同育人,校企共同研讨并制定人才培养方案,以“工程实践能力与创新意识培养”为中心,围绕“课内外贯通、校内外结合”,形成了“三个环节+三个模块+三条主线”的实践教学体系。

2.1 构建“三个环节+三个模块+三条主线”实践教学体系,完善实践教学内容

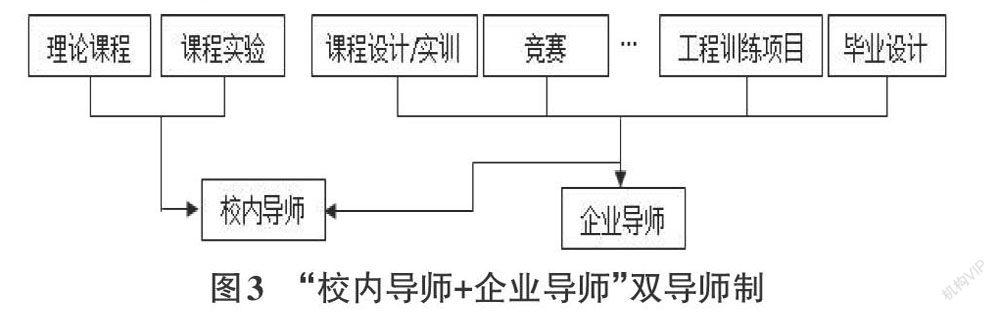

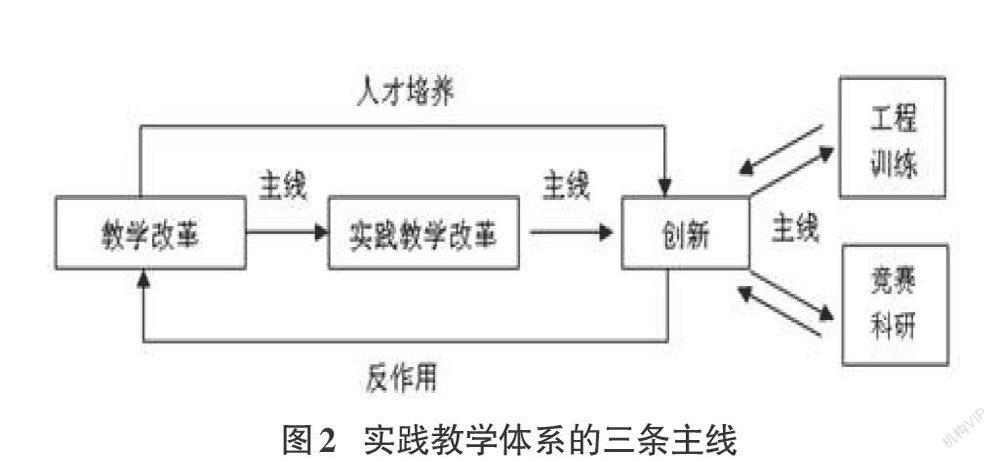

“三个环节”是:课程实验、课程设计/实训、专业实习;三个模块是:基础实践模块、专业实践模块、综合实践模块,如图1所示;三条主线是:实践教学改革是教学改革的主线、创新是实践教学改革的主线、工程训练是创新的主线,如图2所示。并形成了“认知体验→验证实验→课程设计→竞赛→项目实战”实践教学方法。

2.2实践教学条件建设

1)搭建实验实训平台

实验实训平台是独立学院提升应用型人才培养质量的基础和前提,在积极开展校企合作的基础上,不断改善和优化实验实训条件,逐步构建了集教学、科研、项目研发多功能的实验实训平台。 在满足计算机类专业实践教学的同时,平台每年还承担着科研项目、技术开发服务和技术培训等任务,也为学生参加学科竞赛提供了良好的训练场所。

2)建设一支协同育人的教学团队,实施“双主体”教学

要满足项目教学,需要建设一支稳定的双师型教师队伍。协调多方资源,通过校企合作协同开展项目教学,实行“校企双导师”制。为突出教学过程中师生“双主体”关系,以协同育人机制整合教学和项目资源,依托工作室平台,将企业、项目、教师、学生构成一个有机整体,坚持全面参与、全过程学习的理念,让师生处在真实项目情境中,通过不断发现问题、分析问题、解决问题、沟通协作,强化综合实践能力。

3)实施多样化的人才培养改革措施

从计算机专业综合性改革探索出发,建立“专业综合改革试点”;从计算机人才能力培养的构成要素出发,建立“卓越人才培养计划”;从社会发展需求和新IT技术趋势出发,建立“CDIO协同育人创新班”和“云计算应用型人才实验班”;从应用型人才培养课程体系改革的视角出发,探索“能力培养导向的计算机类应用型课程建设”;从师资需求与教师能力培养出发,建立“校企协同师资培训班”;从行业岗位综合能力素质需求出发,建立省级大学生实践教学基地。

4)主要運行机制

形成了协同育人、项目驱动、全过程训练、技术栈形成等核心机制。协同育人强调三方面的协作,即知识学习协作、实践训练协作和项目研发协作,积极调动企业或其他高校有效参与协同育人,并建立和完善保障机制。

项目驱动是协同育人的主线,全过程训练是能力全面培养的重要措施,技术栈形成体现了导师科学引导与学生自身兴趣和发展意愿相结合的个性化培养方式。

以项目驱动为协同育人的主线深化实践教学改革,探索形成了依托工作室平台、多学科交叉、多方参与的协同育人机制。积极创新人才培养模式,多措并举,开展项目教学,破解了教师工程项目经验少、学生实践能力培养资源短缺、创新实践能力差、协同育人流于形式等问题。

3实施成效

3.1实现了两个转变

由课堂教学向项目实践学习的转变,改变了传统课程教学的模式,破解了实践能力培养资源短缺、学生创新实践能力培养不足、系统性思维分析能力差的问题。

由就业导向向能力提升的转变,突破以往以就业为导向的思路,转向关注学生的个性化发展和能力提升。

3.2建设了一支协同育人的教学团队,教学水平和科研能力得到明显提升

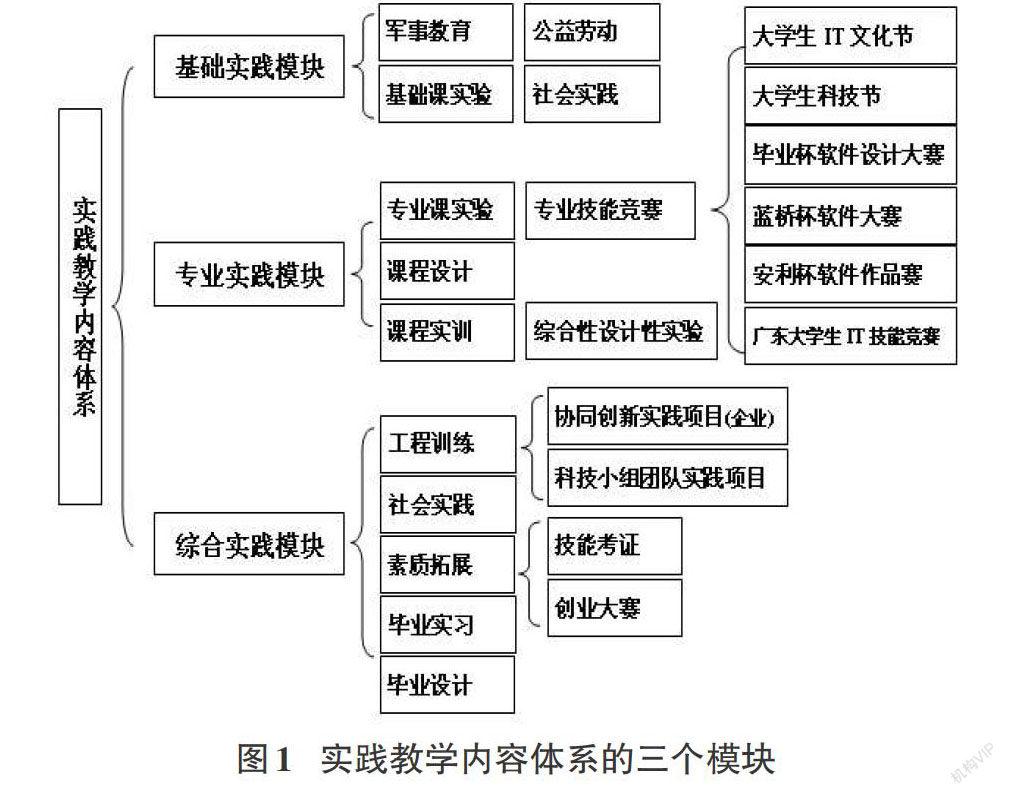

通过校企合作协同开展项目教学,实行“校企双导师”制。教学团队共由校内教师和企业工程师组成,双师型教师占比高达80%以上,形成了内外互促、以老带新的局面,团队整体教学水平和科研能力有了较大提升。

在实施“校内导师+企业导师”双导师制的模式中,校内导师主要帮助学生完成理论课程教学以及课程实验、研究项目等实践环节的指导,企业导师主要完成综合性强的课程设计(实训)、毕业设计、工程训练项目、竞赛等环节的指导,如图3所示。在综合性强的实践环节中校企导师并不是单一指导,往往会开展多层面的协同指导。工作室作为重要的项目教学场所发挥了重要作用,开放的教学形式也深受同学们欢迎。

(3)学生创新实践、工程应用能力显著提高

培养学生创新实践和工程应用能力人才是一项长期的任务,需要不断探索、改革、完善和提高,在校学习阶段通过学科竞赛、创新训练、专利申报等方式,打好坚实的基础。近两年的实施改革以来,工作室协同培养学生在学科竞赛、创新创业训练项目等方面均取得优异的成绩,显著提升了学生的创新实践能力和工程应用能力。

4 结语

紧紧围绕“技术技能型、复合型、应用型”人才培养目标,抓住学校与蓝盾公司深化产教融合共建网络空间安全学院的良好开局,深入剖析应用型人才培养存在的问题与相关要素,建立起以基本能力训练为基础,以综合素质培养为核心,以创新教育为主线,积极建设、完善基于能力培养的实践教学体系,着力培养学生的实践动手能力、工程设计能力、项目开发能力、科学研究能力,锻造学生的创新思维、培养学生创新能力。教学改革实施过程得到了学校的大力支持,教学成效显著,获得了师生和社会的肯定。

参考文献:

[1] 徐玉东,韩运华,霍莹,等.基于工程训练教学培养大学生创新能力的探索与实践[J].吉林化工学院学报,2020,37(6):65-67,71.

[2] 姚建涛,刘晓飞,唐艳华,等.新工科背景下创新创业实践教学体系探索[J].河北农业大学学报(社会科学版),2020,22(6):1-6.

[3] 黄炳超.基于能力培养的应用型本科实践教学体系构建[J].实验室研究与探索,2019,38(5):164-168.

[4] 张猛持,陈云,马傲玲.基于创新能力培养的工程训练教学改革研究[J].实验室科学,2019,22(1):155-157.

【通联编辑:闻翔军】