论吐蕃金银器中大象纹的造型设计与文化交流

2021-09-23李璟

李璟

(西藏大学,西藏 拉萨 850000)

大象不是吐蕃土生土长的动物,但是却在8-9 世纪时的吐蕃艺术中有所体现,这就是吐蕃与其他国家文化交流的结果。西藏地区的大象纹最早出现于吐蕃时期,现吐蕃时期的大象纹主要存在于吐蕃金银器、吐蕃石碑以及吐蕃统治敦煌时期莫高窟壁画中,笔者就吐蕃金银器上的大象纹展开论述,具体如下:

1 大象纹装饰的起源与发展

在新石器时代,以象牙作为器物或装饰品的历史就已经存在,在浙江余姚河姆渡遗址、山东大汶口遗址中均发现了象牙匕首、象牙梳、象牙珠等象牙制品,说明大象在中国大陆上早就已经存在了。相传在舜传位给禹时就有“白象耕土”的瑞兆,因此把白象耕土视为天下太平的可喜可贺之兆。自此以后,历代帝王均把白象作为歌颂太平盛世的重要文学和艺术题材。大象纹流行开来,在商周的青铜器和玉器上就大幅度出现大象纹的装饰,在神话传说中也把大象描绘成了瑶光之星,能兆灵瑞。加上象本身的形体高大、性情温和、安详庄重、知恩图报、负重任远等优秀品质,常被人们称为“兽中德者”,与汉代儒家思想所歌颂的“仁孝礼仪”不谋而合。在《三传折诸》中称“汉魏以下,皆有驯象之司,列于卤薄”,可见从汉魏以来就将驯象作为仪仗的排头兵,以用来显示帝王的威严和身份。在汉代象牙制品数量增多,文献中也多有关于象牙以及象的朝贡和贸易记载,这说明在汉代之时,象及象牙制品已经成为当时中外文化交流的一个非常重要的组成部分,象牙也成为财富的象征。同时伴随着张骞开凿丝绸之路以及佛教文化的传入,大象纹也频繁出现在汉代墓葬壁画以及画像石上,在这些图像资料中,大象纹的题材主要以象戏为主。魏晋南北朝时期,由于战乱以及当时各种政权严格把握着丝路交易,致使这个时期的象牙制品和大象纹数量与种类都相对较少。到了隋唐时期,随着帝国的统一和丝路贸易的畅通无阻,大象纹再次复苏。唐朝统治者重视佛教,开窟建寺,大象作为佛教艺术的重要装饰题材,开始高频率的出现在各类佛教壁画和建筑雕塑中。但是在远离中原的吐蕃,由于地处高原,加上气候、雨水、光照、温度、丛林等客观因素,并不适合大象的繁殖发育,因而大象纹直至吐蕃时期,随着中外物质文化交流的过程中才得以出现。

2 大象纹的种类与文化内涵

2.1 交通与运输工具——中外文化交流

夏商时期,在中原和北方的广大地区还能见到大象。但是汉唐时期野生象在几乎早已绝迹。纹样有模拟现实的功能,唐代大象纹得以保存下来的原因还是要归功于各国使臣的朝贡和丝路贸易的畅通。在现存的多个壁画中都可以看到大象载人或者载货的图像,大象不仅作为一种商品在进行贸易,更是在一定程度上充当了交通工具来提高丝路贸易的运输效率,因此大象纹深刻体现了中外文化交流的文化属性。

2.2 装饰图案——祥瑞之兽、佛教文化

象与隋唐时期的宗教、文学、艺术、祥瑞都有密切关系。大象在佛教文化中有着重要的地位,大象通常被视为佛祖化身(乘象入胎),又可作为神的坐骑,还是佛本生故事中的重要成分,因而大象是佛教艺术中的重要符号。佛教自传入中国,大象纹就频频出现在本生故事、佛教典籍、佛教壁画和佛教造像中。

大象与祥瑞关系密切,《唐六典》中,象位于大瑞之列。在中国传统文化里,“象”与“祥”字谐音,“太平有象”、“万象更新”、“封侯拜相”等寓意更是把象的祥瑞地位提高了一步。

2.3 娱乐活动——古代世俗文化的再现

驯象来到内地以后,经常出现在宫廷及百官宴乐、百戏表演活动之中,在出土的东汉时期的画像石(砖)上也发现有许多驯象图像。盛唐时期,象舞表演活动达到高潮。这些驯象纹、舞象纹以及在一些历史叙事故事图案中的象纹都是体现古代世俗文化的重要载体。

3 吐蕃金银器中的大象纹造型设计研究

在吐蕃时期及其之前的时间段里未发现有大象骨骸及其象牙制品的遗存,吐蕃之前的时代里也未出现大象纹,笔者暂时也未找到吐蕃时代之前有关于大象的文献记载。但是在青海都兰的吐蕃墓葬群中出土了大象的金银饰片,这种突然出现以及文化寓意、来源考察很值得深究。目前关于吐蕃金银器中的大象纹有三件,其中一件出土于青海都兰血谓一号大幕,另一件出土于青海都兰血谓“2018 一号大墓”,最后一件是收藏在香港梦蝶轩。下面笔者将对此三件金银饰片上的大象纹展开论述,具体如下:

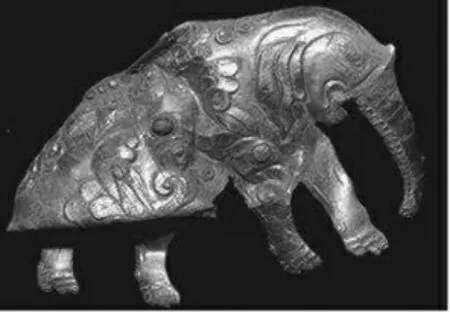

3.1 青海都兰血谓一号大墓出土大象金银饰片

在青海都兰血谓一号大墓出土大象金银饰片(如图1)面相温顺,象身装饰有卷草纹,同时还镶嵌了绿松石,象鼻朝内侧,做饮水进食状或悠闲状,很符合佛教文化所主张的禅定安详的精神倡导。由于这件金银饰片出土时暂未找到与其相连的人物或者附属纹样,故无法判断这件象纹饰片是执钩驯象还是舞象或者其他叙事类图像,只能进行横向对比来确定这个象纹的文化与艺术属性。这个金银饰片上无钉孔,因而可能不是钉在丝绸或者木制器物上的装饰品,有可能是一个金银器上剥落下来的。这件象纹饰片与商代青铜器《九象尊》的上的大象纹有异曲同工之妙(图2),整体造型近似,且商代的青铜器上的大象纹也是浑身充满几何的装饰纹样。笔者推测,在金属的材质上,古人会采取满装的纹样加工,以衬托大象纹的庄严与神圣。同时卷草纹也在佛教艺术中大量的运用,因而笔者推测这件大象纹金银饰片很有可能是文佛教文化的背景下产生的,是一件大的金银器上的装饰件。在阿富汗地区所发现的公元前2 世纪—公元2 世纪的金银器中有大量镶嵌绿松石或者青金石的案例,吐蕃金银器也是有镶嵌宝石的传统,二者可能存在文化交流与输出的关系。

图1 青海都兰血谓一号大幕出土大象金银饰片

图2 商代青铜器《九象尊》的上的大象纹

3.2 青海都兰血谓“2018 一号大墓”出土的象纹饰片

出土于青海都兰血谓“2018 一号大墓”中的象纹饰片整体呈一个矩形(图3),大象纹在矩形方框里,象体与矩形之间的空隙用卷草纹填充。象身装饰有服饰,服饰装饰纹样有联珠纹、三角纹、花瓣纹等,象头也有头饰。这件象纹饰片的嘴部象牙处由于没有三根一样长的象牙,故应该不是“六牙白象”。此象纹饰片四周有钉孔,故推测应该是钉在木质器物或者是丝绸上。在吐蕃石碑—朗噶碑的底座上也发现了大象纹样(图4),两个大象纹样在整体造型和装饰上大体一致。西域在大象图像从印度至中原的传播过程中发挥了重要的作用。这一地区同时受到汉帝国和中亚文化的影响,其文化呈现出二重性。民丰县尼雅遗址出土了一件“魏晋时期的木箱雕板门扉”(图5),上下布置牵象图和翼角龙图,可视作西域地区的胡汉艺术糅合的结晶。笔者对比这两个大象纹,发现二者大体造型和装饰风格有许多相似之处,这些原本来自印度的图像经过丝绸之路的传播和汉人、藏人的理解、加工和再创造,最终出现在吐蕃金银器之中,表现出强大的文化基因传承。

图3 青海都兰血谓“2018一号大墓”出土的象纹饰片

图4 吐蕃石碑—朗噶碑的底座上的大象纹样

图5 西域魏晋时期的木箱雕板门扉

3.3 香港梦蝶轩收藏的吐蕃象形金银饰片

笔者把香港梦蝶轩收藏的吐蕃象形金银饰片(图6)与吐蕃统治敦煌时期的代表窟第159 窟中的普贤菩萨的大象坐骑(图7)以及敦煌唐代绢画中普贤菩萨的坐骑(图8)进行了对比,发现三者在造型、服饰、头饰、艺术风格上是有很大相似之处的,明显有着文化交流与艺术传承的关系,但是梦蝶轩这件象纹饰片不是六牙,而且神态也不一样,前者是低头,后两者是侧视。普贤菩萨的坐骑是六牙白象,因而梦蝶轩这件象形饰片无法确定是普贤菩萨的坐骑,但是与唐朝文化交流、艺术传承的关系是确定的,更进一步佐证了唐朝对吐蕃艺术的影响以及证明了吐蕃在丝绸之路繁盛时期也积极参与了交流。

图6 香港梦蝶轩收藏的吐蕃象形金银饰片

图7 第159 窟中的普贤菩萨的大象坐骑

图8 敦煌唐代绢画中普贤菩萨的坐骑

4 总结

本文通过对吐蕃金银器中的象纹造型设计分析研究,找出吐蕃时期文化交流的佐证,探究丝绸之路背景下吐蕃金银器纹样所呈现的面貌,意图还原历史的真相,为广大研究吐蕃文化的学者开辟一个新的视点。