教师数字胜任力框架研究述评

2021-09-23仇晓春肖龙海

仇晓春 肖龙海

(1. 浙江大学教育学院,浙江杭州 310058;2. 西安邮电大学人文与外国语学院,陕西西安 710121)

数字胜任力是信息社会向知识社会转换的关键标志之一(Castelfranchi,2007)。知识社会的形成与数字技术的泛在化,改变了人际交流的方式、工作生活的内容、知识结构、信息获取途径、行为方式和思维习惯等,促进教师数字素养和胜任力研究不断发展,产生了众多模型、标准与框架。本研究力图超越“教育+数字技术”的工具主义技术思维,从数字技术与教育教学工具手段的应用、逻辑系统的创新、人文价值的反思三个视角(韩锡斌等,2021),系统梳理教师胜任力框架,探索我国教师教育未来发展方向。

一、数字胜任力内涵分析

(一)内涵变迁

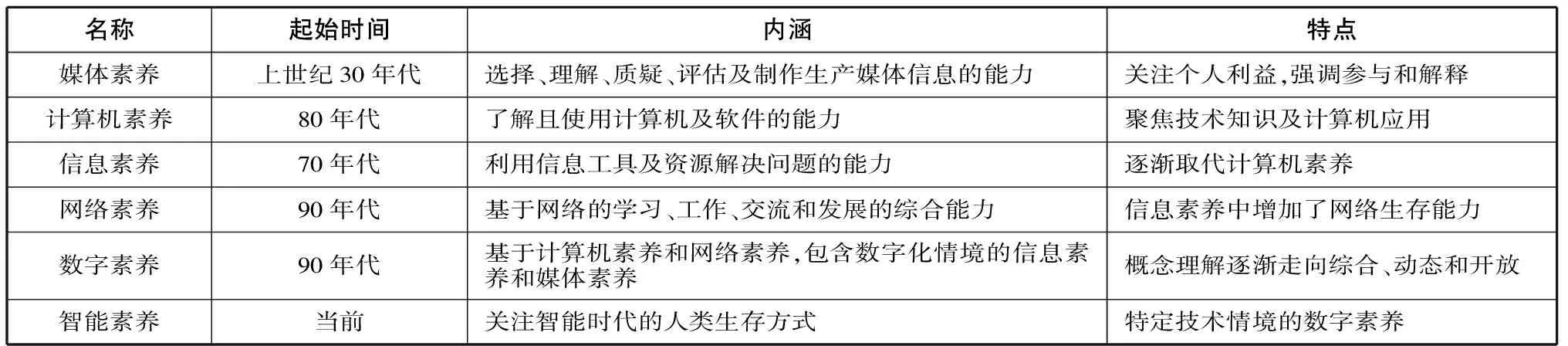

素养(literacy)一词内涵丰富,包括媒体素养、计算机素养、信息素养、网络素养、数字素养等,深刻反映了社会经济技术的发展历程,呈现出概念的连续统,见表一(王佑镁等,2013)。

信息、数字和媒体素养等,强调数字媒体使用的工具性知识与技能,沟通与协作、信息管理、学习与解决问题所需的高阶知识与技能,以及以跨文化、批判性、创造性、责任感和自主性为主要特征的应用态度使用技能(Ala-Mutka,2011)。现有素养研究主要分两类:素养教育者,如美国大学与研究图书馆协会(ACRL),从语言、图书馆学和素养教育视角,分析数字素养及其对素养教育的意义;教育技术研究者从技术、教育、社会之间关系的视角,分析数字素养的教育意义。两者虽概念表述重叠,但内容并不交叉。本研究关注后一视角。

表一 素养概念连续统

(二)数字素养与数字胜任力

现有数字素养模型和框架有100多种(马克·布朗等,2018),其表述和定义众说纷纭。有些研究将能力作为素养的核心,有些则尽力拓展定义的范畴,涵盖了知识、能力、态度、情绪、道德、伦理、实践等。然而,这些定义及表述都限制了研究深度、现实针对性和情境敏感度,未能反映数字智能时代的意义。将素养定义为某些范畴内应具备的知识、能力等,窄化了教师实践智慧的丰富性,却不失为一种途径。但若将其定义为某种态度或情绪、伦理、实践,则值得商榷。因而数字胜任力(competence或competency)研究发展快速,并逐步取代数字素养。两者差异见表二。

表二 数字素养与数字胜任力要素对比

国外教育尤其是高等教育领域,日益关注数字胜任力,从基于内容和知识的评价,转向基于胜任力、关注新工作技能的评价。从“技能”,到“素养”,再到“胜任力”,表明数字能力观超越了技能,涵盖了知识,并不断融合态度、性格、心态和价值观等内涵。这有助于实现更广泛的教育研究交流和认可。

(三)数字胜任力框架分析

数字胜任力研究的关键在于,其究竟是单一技能,还是多元胜任力?是一种技能,还是一种社会实践?不同理解视角导致了内涵呈现的不同方式。

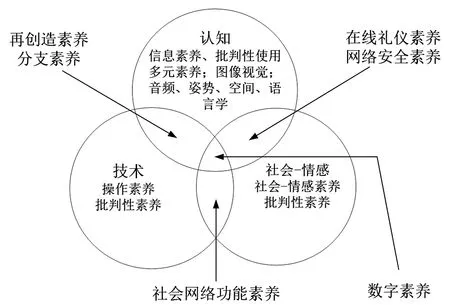

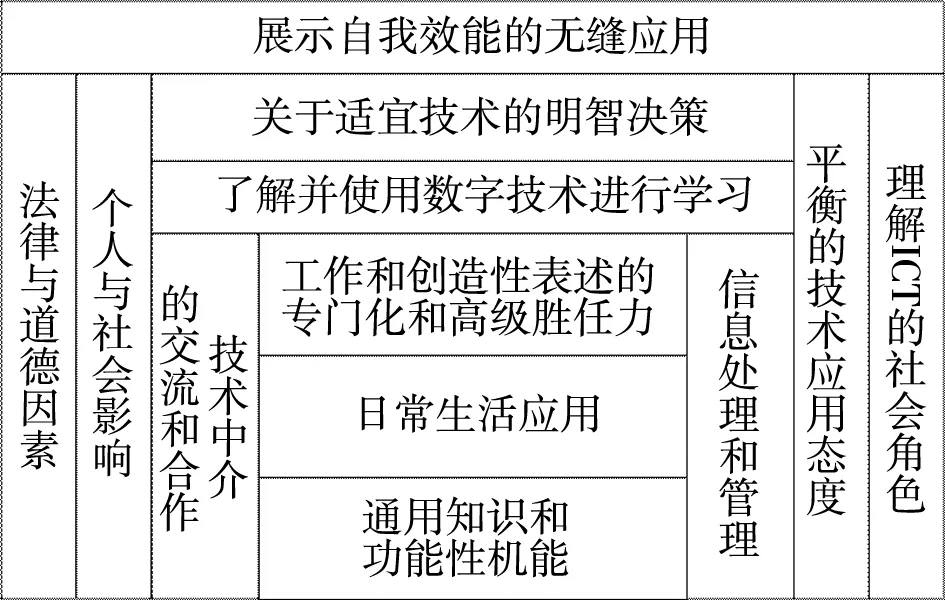

多元概念维度描述仍为传统方式,如数字素养模式(见图1),包括技术、认知和社会-情感维度(Ng, 2012),以及欧洲经合组织学习框架2030,包括知识、技能、态度和价值观(OECD, 2018)。综合性架构是多元维度架构的发展,如詹森数字胜任力模型(见图2)。功能性、综合性和专门性的“核心”胜任力(横框),与“支持性”胜任力(竖框),共同支持数字技术的无缝选择和使用(Janssen et al., 2013)。

图1 数字素养模式

图2 詹森数字胜任力模型

罗列式框架更常见,尤其在国家和国际组织的研究成果中,如数字和媒体素养的十大方面(Erstad,2015)、数字胜任力整体框架(Ferrari, 2012)和欧盟公民数字素养框架2.1(DigComp)(Carretero et al., 2017)的五个胜任力域。这些框架包含了更丰富和详细的次级维度或指标,能够为实践和评价提供指导标准。

表三 教师数字胜任力研究发展阶段

现有研究对数字胜任力的内涵及维度已形成共识,但关系解读和呈现方式等方面差异较大,直接影响了教师数字胜任力框架研究。

二、教师数字胜任力框架分析

从应用驱动走向融合创新的教育信息化2.0时代,数字胜任力已成为全球教师教育的关键因素之一,并体现为日益丰富的教师数字胜任力框架研究。

(一)关键框架

本研究通过以下关键词组合:信息技术或数字技术+教师+教育或教学+能力或技能或素养或胜任力+标准或模型或框架,搜索了Springer、Eric、Web of Science、Scopus和CNKI数据库(未限定时间),参照PRISMA流程,筛选提炼出教师数字胜任力研究的发展阶段(见表三)以及最受关注的教师数字胜任力框架(见表四)。

(二)架构类型分析

受现有数字胜任力框架影响,教师数字胜任力框架可分为概念型框架和内容型框架,后者又可进一步分为清单型框架和发展型框架。概念型框架注重从概念认知角度,分析内涵、要素及其相互关系,如SAMR(substitution、augmentation、modification、redefinition)、技术整合矩阵(Technology Integration Matrix,TIM)、整合技术的学科教学知识(Technological Pedagogical Content Knowledge,TPACK)、PICRAT(passive、interactive、creative、replace、amplify、transform)等。内容型框架强调教育实践导向。其中,清单型框架注重清晰罗列教师数字胜任力的序列化标准、指标、阶段、策略等,如美国教育技术国际协会(International Society for Technology in Education,ISTE)、教师教育者技术胜任力(Teacher Educator Technology Competencies,TETCs)和美国国际培训、绩效与教学标准理事会(IBSTPI)标准,以及中国教师(含师范生)标准。发展型框架基于清单型框架,以矩阵结构呈现教师数字胜任力发展层次及其表现,如联合国教科文组织教师信息通讯技术能力框架(ICT Competency Framework for Teachers,ICT-CFT)、学校教育信息通讯技术成熟模型(ICT in School Education Maturity Model,ICTE-MM)、教师数字胜任力框架(digital competence frameworks for educators,DigComEdu)和批判性数字素养框架等。

表四 最受关注的教师数字胜任力框架

1.概念型框架

概念型框架分类呈现概念的内涵维度,如整合技术的教学法知识框架(Mishra et al., 2006)及其拓展。它整合了技术支持性教学法(TPK)、有深度、有活力的学科教学内容知识(PCK)和对技术学习潜力的理解(TCK),影响广泛,目前主要用于学科研究与实践,以及针对思维方式和学习方式的拓展研究。

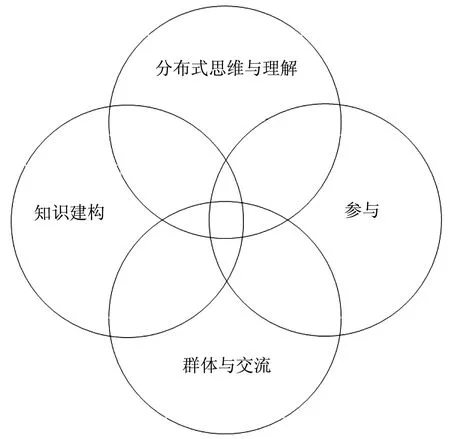

DECK框架(见图3)强调批判性信息评价,发展信息技能、个人性格和态度、合作、知识分享和建构,支持基于数字技术使用的反思性知识建构和迁移,促进教师持续的职业发展,并阐述了技术支持的学习活动内容及途径,有助于开展学校或课堂层面的课程设计(Fisher et al., 2012)。

教师教育信息素养(Teacher Education Information Literacy,TEIL)框架采取类似架构,包括七个维度:识别需求、查看、接触、评价、管理、整合和使用,强调教师要成为批判性和创造性思考者、问题解决者、理智的决策者、独立自主的终身学习者、引导学生学习的教育实践者(Klebansky et al., 2013)。

图3 DECK 框架

2.内容型框架

内容型框架根据呈现方式,可分为清单型和发展型。

1)清单型框架

表五 中国教师(含师范生)信息化能力标准对比

美国国际培训、绩效与教学标准理事会(IBSTPI)标准(2003)包含五个维度(专业基础、计划与准备、教学方法与策略、评估与评价、教学管理)、18项能力和98条绩效指标。教育传播与技术协会(AECT)标准(2012)提出五维度能力标准及11个能力指标,明确要求教师需先掌握教育传播和技术的研究成果,再进行教学实践研究(袁磊等,2015)。

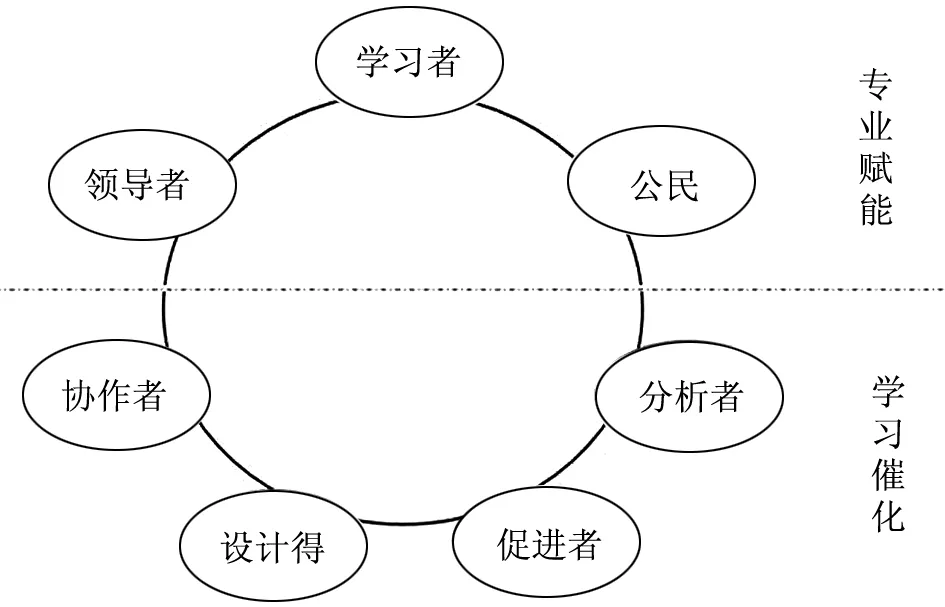

美国教育技术国际协会教育者标准(2017)把教师角色分为两类:作为领导者、学习者、公民,技术赋能教师专业发展;作为协作者、设计者、促进者、分析者,技术辅助教师提升学生学习成效(见图4),强调教师理解学习者学习,应用信息技术优化教学,创建多元化的学习环境和学习资源。美国教育技术国际协会计算思维能力(2018)包括五类教师角色标准(学习者:计算思维;领导者:公平领导;协作者:围绕计算协作;设计者:创意与设计;推动者:整合计算思维)和21个指标,补充和完善了学生标准和教育者标准。而教师教育者技术胜任力(TETCs)(2017)罗列了教师教育者共同的技术胜任力集,并指出了该领域的未来挑战(Foulger et al., 2017)。

图4 美国美国教育技术国际协会教师角色定位

我国教育部2014年发布的《中小学教师信息技术应用能力标准(试行)》(2014标准),从促进学生学习出发,提出基本信息素养、促进学生发展与促进教师发展的能力域,及基本要求和发展性要求两个发展层次。教育部课题组2018年发布了《师范生信息化教学能力标准》(2018标准)(任友群等,2018)。两者都进行了科学论证和实践推广,影响广泛。教育部2020年发布的《职业院校数字校园规范》(2020规范)提出了教师信息素养的五个方面:意识与态度、知识与技能、应用与创新、研究与发展、社会责任。教育部2021年发布的《中学教育专业师范生教师职业能力标准(试行)》等五个文件(2021标准),明确了不同专业师范生职业基本能力的信息素养要求,强调借助信息技术促进师范生发展教学实践能力、综合育人能力、自主发展能力等,在教师信息素养差异化发展方面居国际前列(见表五)。

2)发展型框架

发展型框架关注教师数字胜任力发展层次,如SAMR模型描述了教育技术应用发展层次或阶段(见图5),从低层次思维能力,使用技术改变学习设计和教学支持课程创新,到最终重构课程(Puentedura, 2006)。现有研究多结合整合技术的学科教学知识框架,描述数字情境的教师知识框架。

图5 SAMR模型

学校教育信息通讯技术成熟模型关注学校教育在信息标准、信息技术资源和杠杆域三个方面的成熟度。五个杠杆域(管理、基础设施、管理者、教师和学生)的成熟度依次为基础型、发展型、明确型、管理型和优化型(Solar et al., 2013)。它作为诊断工具,有助于学校开展自我评价和规划,以及引导信息技术的投资。

批判性数字素养框架描述了解码、理解、使用、分析和人格五个领域的批判性数字素养及其特点(Hinrichsen et al., 2013)。技术整合矩阵模型3.0针对学生的主动性、合作性、建构性、真实性、意图性五个维度,提出教师课堂技术应用的五个层次,建构了25个单元的矩阵,既丰富了教师的教学资源,也可指导教师技术使用并测量其水平(张丽伟等,2019)。

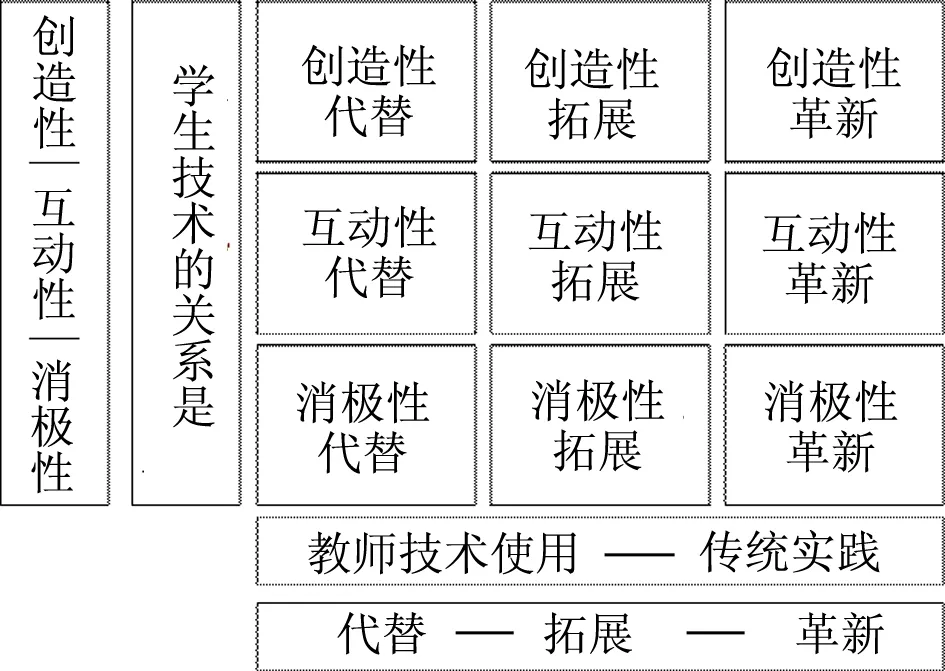

PICRAT模型基于RAT(replace、amplify、transform)模型,增加了PIC(passive、interactive、creative)维度(Kimmons et al., 2020)(见图6),为教师提供了技术融合活动的评价参照矩阵,以及教学反思和创造性革新路径。不同于SAMR、技术整合矩阵等技术使用分类模型,该模型认为,教师技术使用活动应该涵盖整个矩阵。

图6 PICRAT模型

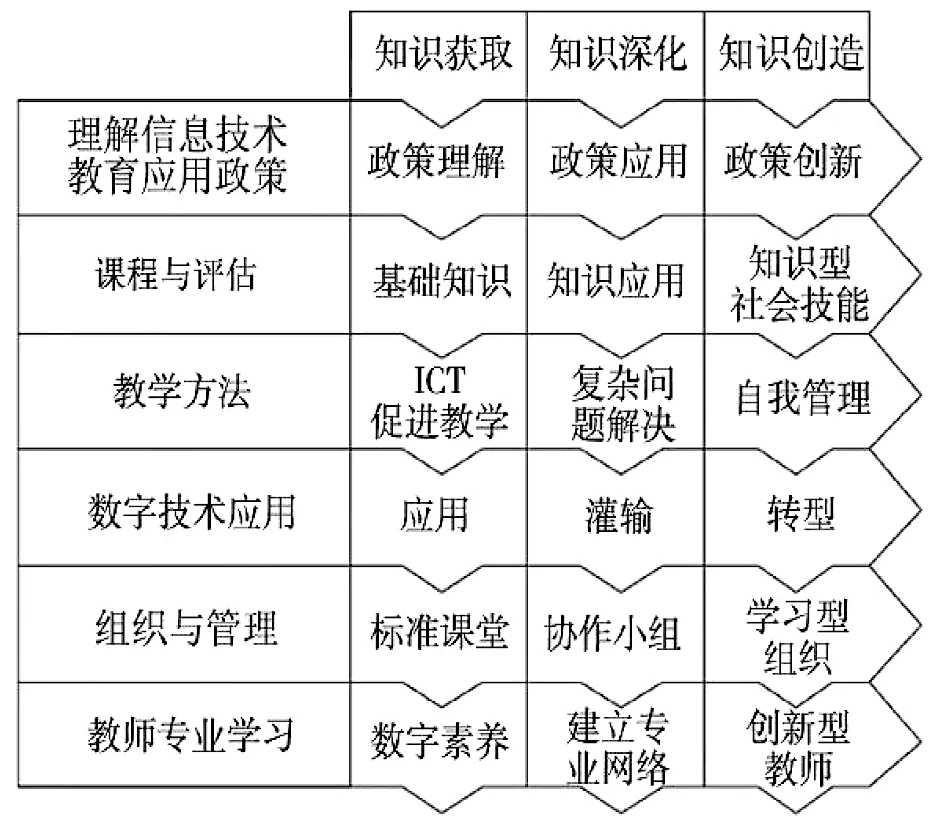

联合国教科文组织的教师信息通讯技术能力框架(2018)提出了知识获取、知识深化和知识创造的连续性教师胜任力发展阶段(UNESCO, 2018),教师从掌握信息技术使用知识,发展到创建以学生为中心的合作性学习环境,再到鼓励学生创造新知识,实现更和谐、充实的学习。三个胜任力阶段与六个职业实践维度相交叉,构成18项能力(见图7)。

图7 教师信息通讯技术能力框架

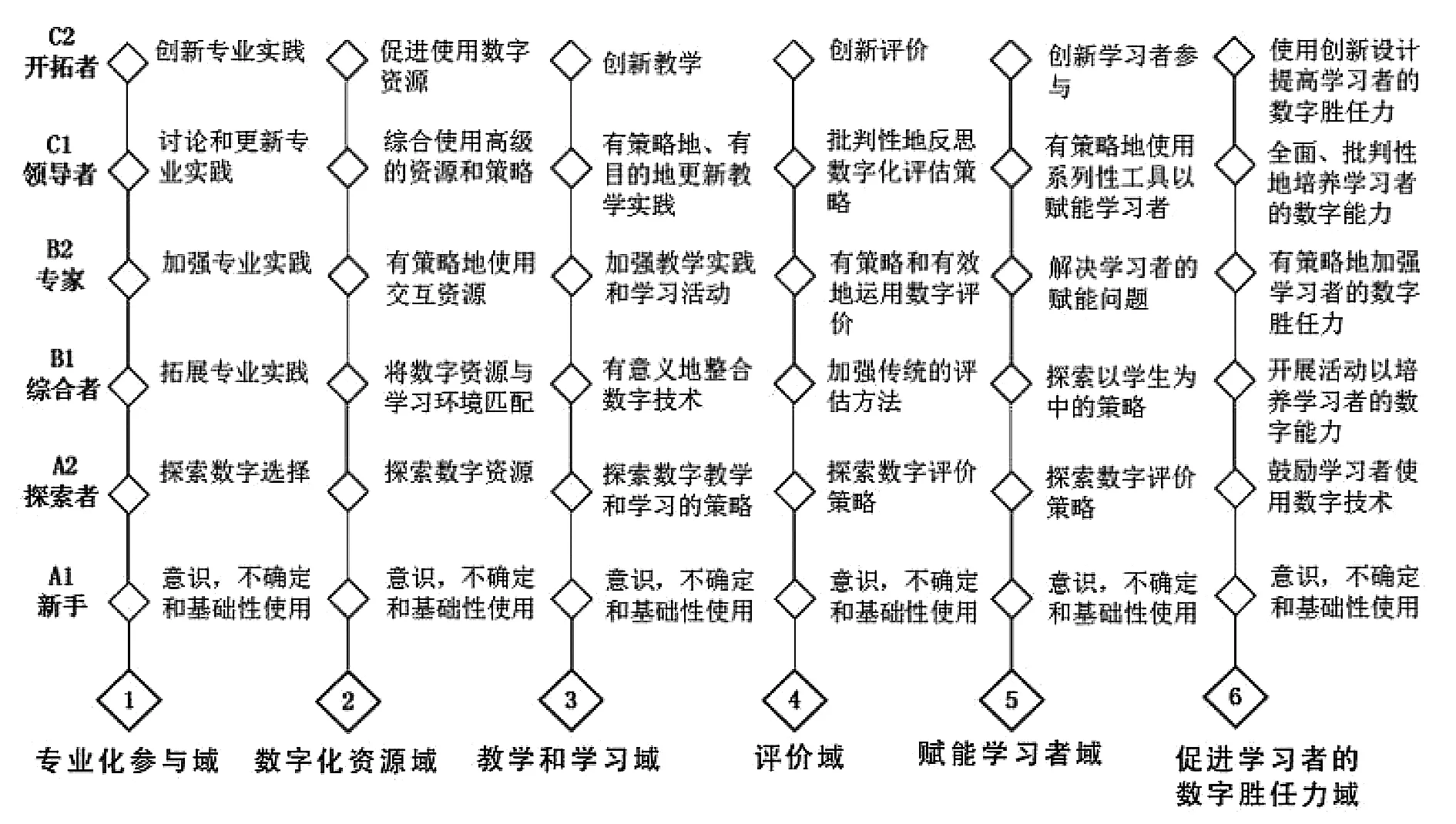

教师数字胜任力框架框架(2017)以公民数字素养框架2.1框架为基础,借鉴布鲁姆学习目标分类,从工具和方法论角度,加入元认知和自我发展的数字胜任力,提出了教育者胜任力六个发展层次及其具体表现(见图8)(Redecker et al., 2017)。

很多国家层面的框架都基于本国或国际数字能力框架和教师职业标准,并借鉴联合国教科文组织的教师信息通讯技术能力和教师数字胜任力等框架的教师数字胜任力域和发展层次设定。澳大利亚教师信息通讯技术标准是其教师职业标准一部分,提出从合格教师、成熟教师、资深教师,到领导型教师的发展层次(AITSL, 2011)。挪威教师数字胜任力框架基于其国家法规、教师教育项目指导原则、国家课程和资格框架(Kelentric et al., 2017)提出。英国数字教学职业框架借鉴联合国教科文组织、英国教育与培训基金会职业标准和英国联合信息系统委员会数字能力框架,提出七个关键领域(教学规划、教学方式、学生的就业能力、特定教学、评价、易用性和融入性、自我发展)及其三个发展层次(探索、修正和领导力),以增加教师的数字技术使用知识,丰富其教学实践和职业发展(ETF, 2019)。爱尔兰《学校数字化战略(2015-2020)》以 教师信息通讯技术能力框架为概念化工具,提出四个核心主题:ICT融入教与学、教师能力支持、领导力建设、信息通讯技术基础设施(DES, 2015),并提出《数字化学习框架》和《初级教师培训:标准和指南》等。西班牙通用教师数字胜任力框架主要关注工具视角,提出六个胜任力自主和发展层次(INTEF, 2017),可作为教师培训、评价和资格认证等的参照。

图8 教师数字胜任力框架发展层次

(三)框架目标分析

现有框架目标可分为数字化应用、促进学生发展和教师发展三类(见表六)。

表六 现有框架目标分类

总体而言,概念型框架更关注探索和指引教师数字胜任力的发展和培养。内容型框架更关注数字化应用发展和国际发展需求,通过数字技术赋能教师教学的设计、开发、应用、管理、评价等活动,最终指向学生面向21世纪的核心素养。教师信息通讯技术能力框架、美国教育技术国际协会标准和教师数字胜任力框架成为各国教育政策和教育研究的三大借鉴框架,影响范围和力度较大。

中国2018标准与2020规范关注批判思维、数据意识、创新能力等。其中,2018标准与教育传播与技术协会标准相似,都以教育需求为导向,推行教师资格制度,严格筛选职前教师,强调教学研究与创新能力等。

不同框架对促进学生和教师发展的目标有不同的排序。美国教育技术国际协会标准和教师数字胜任力框架框架将教师发展置于学生发展之前,强调教师发展是促进学生发展的前提和基础。相反,中国2014标准、2020规范、2021标准和教师信息通讯技术能力框架强调教师发展是促进学生发展的结果,强调以学生为中心。

(四)建构理念分析

现有框架的建构理念差异大致体现在术语表述和基础能力设置方面。

首先,现有框架主要使用模型或模式(model)、标准或规范(standard)、框架(framework)三种表述。就内涵而言,模型主要阐述胜任力概念维度,标准强调最佳的实践方法或解决方案,框架提供更为宏观和灵活的指导原则,引导指向预设方向的自我选择和发展,强调探索、变通和创新。就适用情境而言,模型适于分析和指导具体教学实践,标准适于开展教学评价,框架适于顶层政策设计和指导。就发展趋势而言,框架逐渐成为主流,涵盖了模型和标准。美国教育技术国际协会标准也以阐述框架为主。

其次,在基础能力设置方面,三大国际框架删除了基础信息能力描述。与美国教师教育者技术胜任力相似,我国标准罗列了相关能力集,没有建构框架,同时强调教师教育对基础信息能力的培养,未描述更复杂的能力发展愿景。原因可能包括:我国标准主要针对师范生或中小学教师;教师信息技术能力差异较大;相关标准是最低实践标准,而非远期发展指引。

(五)胜任力要素分析

在胜任力观方面,中国相关标准或规范、技术整合矩阵模型、联合国教科文组织框架、美国教育技术国际协会标准和教师数字胜任力框架强调技能或信息素养,强调能够参照职业标准进行规划和评价的技巧性和过程性数字技能,借以实现课程(教学)目标和特定类型思维,以及教师职业发展。SAMR和整合技术的学科教学知识等框架认为胜任力包括有效融合技术、教学和内容知识,使用数字资源,促进学科知识掌握。DECK、美国教育技术国际协会等框架更关注数字胜任力的个人和社会-文化因素。

在胜任力域方面,现有框架总体包含四个胜任力域。第一是技术域,涉及数字技术的知识和能力,其核心价值毋庸置疑。第二是教学域,涉及基于技术的教学知识与技能、学科和跨学科教学实践,以及超越学科或课堂的职业教育实践。第三是伦理域,涉及能够意识到并应对个人和社会层面的网络伦理主题,如隐私、知识产权意识、信息安全与公平等,以及立德树人的育人责任。第四是态度域,涉及以积极、开放、批判性的态度,理解和使用数字技术,应对数字技术赋权导致的学习情境权力结构变化。

在发展层次方面,发展型框架尤其是国际框架,都设置了教师数字胜任力发展层级,既兼顾各国差异,又可树立共同的评价框架和话语标准,更有助于建构教师数字胜任力发展路径和指导,提升其自我效能感。与美国教育技术国际协会标准和教师教育者技术胜任力标准相似,中国相关标准或规范的内涵表述和结构框架仍偏于简练。2020规范和2021标准未呈现维度间相互关系。2014标准虽提出了层次差异,但这种差异在于是否使用网络技术,已无现实意义。2018标准较简略地描述了三级能力标准及其绩效指标。

在评价实践方面,发展型框架的还原式分解和呈现方法便于开展测试和评价,部分框架还提供了评价内容、方法、工具等,但不能涵盖教师全部能力,尤其是“非编码化”的知识类型(郑作龙等,2013),以及数字化生存的非技巧性能力(Palermiti et al., 2017)。而概念型和清单型框架的评价实践指导性相对较差。

(六)伦理责任分析

随着人工智能等数字技术高速发展,如果未能实现数字伦理道德意识和社会责任感的同步发展,必然会导致负面效应。在绝大多数现有框架中,师生的伦理道德和社会责任已经成为关键维度之一,如美国教育技术国际协会标准的“公民”角色、教师数字胜任力框架的“促进学习者数字素养域”和联合国教科文组织框架的“非歧视、开放和公平的信息获取及包容性原则”。我国2018标准提出了“信息责任”的“规范自律”和“影响他人”分项内容,2020规范提出了“信息社会责任”的“公平利用”“健康使用”和“规范行为”分项内容,但都相对简练。

三、思考与评论

综上所述,现有教师数字胜任力框架的系统评述突显了以下方面:

第一,就基础概念而言,现有研究对素养与胜任力的内涵存在争议,如胡小勇等(2021)提出,素养涵盖静态的知识与动态的能力。这代表了能力解读的另一个方向。概念纷争是教育研究不断发展的表现之一,恰恰反映出概念话语框架建构的必要性,是教师素养和胜任力未来研究的方向之一。

第二,就教师数字胜任力而言,现有框架对其本质(单一还是多元技能,技能还是社会实践)及实现方式等仍存在争议。部分框架关注数字胜任力的构建,关注单一或多元技能的发展层次,而部分框架更关注其社会-文化性和交流性实践。这些观点能否相容互补,尚未形成共识。各胜任力域需要有均衡性,还是差异性?胜任力域的重要性是否存在差异?就发展层次而言,数字胜任力是可以逐渐完善的,还是一种存在方式或一项基本要求?如果是前者,层次划分很有价值。如果是后者,则划分意义不大。

第三,就教师发展价值取向而言,部分视角反映出未来技能的社会政治信念和期望,以及现代-职业主义者意识形态,强调人类资本和经济发展。但这种工具主义知识观认为数字技术的价值在于促进经济或社会发展,过于关注可测量的学习结果(Lund et al., 2016),体现为强调外延式、市场发展模式的发展型框架,但容易忽略教师生活实践和生命发展,难以支持学生和教师的长远发展。相反,概念型框架强调内涵式发展,提升数字技术与学习内容、教学实践、职业发展的整合能力,有助于教师主动持续拓展自身发展空间,但实践指导性有限。

教师教育不仅应强调技术性和过程性技能,更应超越注重实效的技术主义工具理性,回归以主体-人为中心的价值理性,突显教育的伦理自觉意识和人文气息,追求两者的有机整合(冯永刚等,2021)。未来研究可以寻求教师主体的内涵式发展与社会发展需求之间的平衡及实现方式,探索教师职业发展空间与价值的外显式发展和评价方式。

第四,就我国教师胜任力框架未来研究而言,国内外对比分析突显出:首先,发展目标不应只限于基础技术能力,以及支持学生学习和教师教学,而应强调以人为本,最终指向教师持续的职业发展。其次,框架内容应发展包含技术态度、伦理道德和社会责任感的数字胜任力态度域,呈现完满的教师人格。最后,框架架构应兼顾基础性和差异性,强调明确的多元发展层次及其指标,形成更有效的交流、合作和评价机制,建立相对稳定的框架更新机制,促进教师差异化和个性化的评价和进阶发展。