安徽传统美术非遗项目的传承途径研究及分析

2021-09-23李丽丽

李丽丽

(淮南师范学院 美术与设计学院,安徽 淮南 232038)

中国作为四大文明古国中唯一一个文化没有断代的国家,中华传统文化是我们最具厚重感的精神寄托,是中华民族儒雅、亲和、谦恭的精神标识,同时也是中华儿女自强不息、顽强拼搏的力量源泉。近年来,国家对传统文化大力扶持,社会各界都对传统文化表现出了极大的热情,随着《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》(后称《意见》)的印发,人们根植在灵魂深处的传统文化种子井喷式萌芽、开花,对传统文化的政策保护和宣传活动越来越多,其中活动参与主体分布广泛,依托形式与承托载体也呈百花齐放的态势,发展势头很好。本文就安徽传统文化中的美术类非遗项目的传承问题做详细的探讨。

一、安徽传统美术非遗项目基本情况

(一)安徽传统美术非遗项目

安徽境内山川秀美,水系发达,有着优美的风光和独具一格的徽派文化,人文底蕴丰厚,安徽本身也是史前文化的发祥地之一,在中国文化历史上有着不可憾动的地位。[1]安徽不仅在文学、史学方面出了很多名人巨匠,在艺术方面也有很多江淮大匠。由于其特殊的地理环境和位置,南方山区多盛产木材,古建筑基本都是砖、木、石结构,在门、窗、檐等部分多为木料,而这些木料经过多少代人的研究与工艺的改变,形成了非常有名的徽州木雕、石雕、根雕等。除了这些之外,在传统美术方面还有很多类似的传统艺术,每一个都特点鲜明,又有其相似的历史文脉。在国家宏观政策支持下,近几年众多地区的非物质文化遗产项目申报成功,截止2020年12月,在安徽省非物质文化遗产网获得统计数据显示,传统美术非遗项目共计60项,传承人共91位。这些项目里面种类繁多,其中包括庐州(核雕、蛋雕)、剪纸(徽州剪纸、张氏剪纸、翁墩剪纸、花山剪纸等)、淮北泥塑、徽州墙头画、皖南竹刻、淮南紫金印雕刻等内容。

(二)特点

1.传承上的相似性

俗话说“非遗即生活”。每个非遗项目都是一个地区的文化缩影。但是在徽派文化的影响下,不同项目之间存在着千丝万缕的联系,呈现出一种“和而不同”的特征。比如徽州墙头画、石雕、木雕都是徽州建筑中的重要组成部分,题材内容多是徽州山水、古弄、“马头墙” 等元素,这些题材内容同时也是徽州竹刻的内容。制作手法和表现的相似性主要体现在美术技法方面。再比如利辛面塑,商派面塑,临淮泥塑等,大都有着技艺和精神上的传承渊源。这种渊源会促使民众在对它们进行宣传、表演、活动策划时,呈现出手段及表现形式上的相似性,同时在文脉上的相同基因编码也会导致在解码时理论上的交叉性。

2.受众个体的趋同性

在李磊明[2]等关于研究受众选择行为的文章中,详细介绍了受众类别区分,其中受众差异论、社会类别论、社会关系论等也记载了受众会产生差异的原因与历史缘由。俗语称“一方水土养一方人”,正是由于地域归属形成的生活方式的相似性,受众对于地域色彩特别浓厚的传统美术非遗项目在接受度上存在着共识,个性差异在大区域背景下,已经逐渐被同质化。而个体在环境当中受其影响和约束,对于周边信息的理解呈现趋同性。由此可见,关于安徽传统美术的各种项目的解读和传承,呈现出地域的局限性,而根源在于受众所在的环境及已经形成的生活方式。

(三)研究现状

针对目前传统美术非遗项目,安徽省政府、文化厅、民间组织、学者等进行了大量的学术活动,主要分为实践研究、理论研究两部分,同时注意到了当前非遗传承的现实困境。

1.实践活动

根据目前研究情况,本文简单梳理了一下2020年安徽美术类非遗宣传活动的大体脉络,简单成表。

通过表1和表2的实践类和学术类活动得知,仅2020年一年,安徽省政府、企业、高、中、小院校、民间组织等便组织了大量的实践活动和学术活动,在宣传方式上产生许多新思路、新方法。比如根据疫情期间特殊情况利用多媒体和网络平台开展云展览,在线下利用传统节日进行传统美术活动交流、宣传,利用政策导向及学术交流对安徽美术类非遗产品进行推广等。

2.理论研究

除具体实践活动和学术交流之外,目前有许多关于安徽传统美术非遗的发展传承及建议的文章,大多较具体而详细。根据知网检索的大数据已知,截至2020年12月,以安徽非遗类为主要搜索关键词的论文212篇,博硕类学位论文研究53篇,年鉴5部。关于具有单一针对性的传统美术类研究总体数量更为庞大。比如,以安徽木雕为主要研究对象的期刊和学位论文共计139篇,凤阳凤画类项目32篇,石雕类项目46篇,面塑类项目12篇等。当然,由于搜索关键词的不同,两类期刊论文中可能有部分交叉,但也足以说明此类理论研究成果丰硕。

3.现实困境

通过上面实践与理论两方面的梳理发现,关于安徽传统美术非遗项目的实践活动形式多样,很多活动能与当地的政府政策相结合,但是在普及效果及后续影响力上表现乏力,文化活跃度、大众认可度的相关资料主要依靠观察、采访的形式获取,数据分析过于单一,没有经过科学类量表等进行实测。理论研究虽然大多详细而具体,但是研究力量分配不均。比如理论研究侧重于木、石、竹等雕刻类非遗项目,对于小众化的庐州蛋雕、核雕在知网中基本找不到理论研究支持,浅绛彩瓷画类项目也仅有7篇相关文献。

此种现象的焦点在于政府政策扶持力度不均(从实践活动类别中可见,以凤阳凤画、剪纸、泥塑等项目居多)、受众接受度不一、理论研究差异性大等问题。对于一些传统文化项目的传承途径、专业性建议太过笼统、对专有项目或地域性研究不够透彻。有部分内容仅仅针对某一具体细节研究,存在广度不够、研究尺度考虑不到位等问题。下面就安徽地域的传统美术非遗项目的传承性做一个详尽的解读。

二、传统美术非遗宣传与传承的必要性及可操作性

(一)非遗宣传与传承的必要性

根据拉斯韦尔的“三功能说”的说法,[3]传播的社会遗产继承功能里,对于这些传统文化的继承和发展既可以宣传文化、又可以丰富人们的生活、陶冶情操,还可以激发爱国情感。但是传统美术类非遗项目属于小众体系,工艺要求高,在活动过程中常有注重形式、弱化内容,后续发展乏力等现象。再加上非遗项目在大众心中始终有一种神圣不可侵犯的光环,使民众望而生畏,加上外来“洋”文化的冲击和人们生活方式的改变,在一定程度上有一些“以洋为美”现象,加重了非遗发展难度。虽然目前的很多传统美术项目已经成功获批非物质文化遗产项目,在以后的建设中会得到很好的保护,但是在传播的过程中也极易造成文化内涵的流失。所以很多文化内容目前已经做不到家喻户晓,继而变成小众化发展,这些都给传统文化项目的继承和发展增加了难度。所以说打消大众对它的距离感,从心底生出亲切感,更好的接受非遗文化,让它们走进人们的生活,传承手段和途径的开发具有必要性。

(二)非遗宣传与传承的可操作性

安徽境内传统美术类非遗项目特点鲜明,观赏性强,极具审美性,带着浓郁的地域文化特色。但是随着历史的发展和岁月变迁,很多灿烂的传统美术非遗文化正遭到破坏,有的正逐渐走向消失。尽管“非遗”项目都是经过了一系列的历史考证和种群文化的考验,自身具有特异性和传播性,但是受到外来文化和新兴媒体的冲击,它们的建设与传播势必会受到影响。为了保证这些文化能够在历史的长河中流传,这些项目的传播途径也应该做到与时俱进,传播活动也应该趣味化、专业化继而职业化,运用恰当的手段和方法来体现文化的价值所在。

值得欣慰的是,继2003年联合国教科文组织的《保护非物质文化遗产公约》后,2005年国务院颁布了有关非遗保护的意见书,2017年我国加大非遗保护力度,出台《意见》,大到国家政策、政府支持,小到社会团体、民间组织、民间艺人,应受众的文化需求,非遗项目的宣传和保护尤为重要。对非遗进行传承手段和保护措施的研究,有极大的发展空间,比如说随着科学技术的发展,数字化非遗传承与数字建档的实现、虚拟现实技术的发展,还有线上云展览形式等,都会使我们的传统美术非遗项目得到很好的发扬,从技术的层面上来说,非遗的传播与传承具有强操作性和可行性。它的症结在于,受众的接受度问题、项目的传承辐射面问题、地域特色的保持及开发的矛盾问题……。下面就传承方式、传承途径等问题进行一个详细的论证。

三、非遗项目的传播途径

传统美术的非遗项目传承,只有得到大众的物质层面和精神层面的双重认可,才能达到最好的传播效果。在现有的传播途径中,有展览活动、教育培训、大众媒体宣传、政府政策支持等,可谓形式多样,即便如此,针对安徽传统美术非遗的特点途径和方法还有探讨的空间。

(一)艺人群体的交流模式创新

1.同一非遗项目不同传承人之间合作共赢

非遗技艺的传承问题,人的因素至关重要。《国家级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》(2020年3月1日起施行)虽然对非遗传承人的要求做了规定:熟练掌握其传承的非遗代表性项目知识和核心技艺,能够在特定领域内具有代表性等……,但是对于如何来定义规定中的熟练掌握,如何界定代表性的范围等具体问题。没有明确的评判标准,导致同一非物质文化遗产会有多名合格传承人存在。早期的父子相传、翁婿相传、师徒相传,[4]在沟通、交流及操作性上存有文化的承继性,现在职业化的活态传承、教育培训方式的普及虽然扩大了非遗传播,同时也产生了多样化的交流阻碍。由此也产生了同一项目不同传承人之间的活动是否具有连续性、协同性,是否产生同质化等新的问题。

针对此种情况,在文化的割裂与融合过程中,保证同一非遗项目的表现力、文化的多样性,又能保证具有统一的指导思想,做到和而不同是重中之重。例如:在皖南一些地区(黄山市徽州区)有着许多竹雕村及竹雕大师,也有很多位非遗传承人及手工匠人,对于此现象,政府整合传承人的技艺开拓精神,注重传承人的交流,形成经济发展合力,使其在文化创造、技艺做法及材料保护方面都有创新,利用众多工艺匠人的合力共同打造具有地方特色的旅游村。比较成功的经济体比如西递、宏村等皖南乡村,发展地方经济。

2.不同非遗项目的传承人之间的交流

不同非遗项目传承人之间一般来说都是独立的个体,比如参加各种文化项目的宣传活动、展示活动和非遗项目传承人的学术交流活动等,相互独立并不互相干扰,但在作为历史文化的活态遗存,不仅在表现力上有共通性,在经济价值上也有相似性,它们之间可以形成圈层文化,对一个地区的文化进行包装,形成品牌,转化成实体文化产业。比如徽州的木雕、石雕和根雕等项目,它们所蕴含的技艺手法和精神表现具有一致性,不同项目传承人之间的交流能够集思广益、融会贯通,从不同的角度和手法来表现地域文化,达到传承和发展的目的。

(二)专业化圈层培养态势加强

不同的非遗项目有固定的文化圈层,尤其是一些技艺性较高,基本功扎实的项目。比如巢湖树雕画、庐州核雕等。这些项目的传承和发展存在的最大问题是喜爱者众多,钻研技艺者少,深入研究的人更是凤毛麟角。这些艺术的受众等级分布比较明显,在宣传的过程中针对性太强,宣传手段和方法不够普适化。另外,在传承问题上,能够静心下来专心钻研这些技艺的人越来越少,年轻人对民族传统文化的了解程度和热爱程度不够,传承人学术基础薄弱等。这些问题主要是因为很多的非遗项目都是小众项目,传播起来不能形成规模,除了陶冶受众的情操之外不会产生直接的经济利益等情况。此问题可从专业性的角度通过两个方面去解决:第一,壮大非遗文化传承的队伍,“不拘一格”吸纳人才。并且加大非遗文化传承人的奖励和扶持力度,让非遗项目由“土”项目变成“金”项目;第二,有一些项目可以继续加大教学培训广度,把它们带到小学课堂,中学课堂。自从国家出台相关“美育参加中考”的政策后,关于传统美术的传承会出现新变化,所以说把这些非遗传统美术项目植入体制内教育,具有特别强烈的紧迫性及必要性。另外还要加大对社会人员开放的力度,比如像省属协会、市属协会等,把传承人请进各式课堂,让学生开展展示活动并走出课堂等,提高非遗文化受众的层次,把传播从源头做起,学生带动家长,带动周边产业发展,拓宽传播途径,也为后续文化传承积蓄后备力量。

(三)玩具思维的创新模式植入

陈禹安在《玩具思维》中提出关于玩具思维的理论,他认为未来的一切行业都将是“玩具业”。这种理论的精髓在于把“玩”的定义更加广义化。所谓“玩”无止境,它不仅可以增加人们对某事物的兴趣,影响社会的意识状态,还可以在玩乐中让人们的精神找到归属感。安徽传统美术非遗的特殊性在娱、乐的表现方式、参与方式上表现明显,所以在“玩”的方面也一直具有“玩”的主体意识,力争玩出新高度、新特色,在继承和弘扬安徽非遗传统文化的过程中让大家能够参与“玩”的全过程。

比如上文中提到的专业性极强的庐州蛋雕工艺,它是指在各种蛋壳上进行雕刻,设计吉祥物、吉祥图案,用来传达喜庆的寓意。但是如果从“玩”的这个角度上来说,图案只是其中的一个设定。如果研究不同图案定制,利用简易的雕刻手段,与日前流行的“DIY”“PIY”等理念进行融合,开发出一系列能被大众所接受和喜爱的项目,既在传统文化上能够继承,又在原来的基础上有所创新,是一个特别有意义的尝试。同时,非遗项目的表现形式也可以多种多样,与现代化的技术手段进行创新性开发,比如皖南根雕、木雕等内容,推出了一些小的手动工具,以半成品的作品,在民众的选择过程中发扬传统文化。另外还有很多利用原材料进行创作的艺术内容,比如砚刻、竹工艺品等形式,以“玩”的形式来阐述非遗项目内容,进而让大家都能够接触它们、了解它们、喜爱它们,这是“玩”的最大价值体现。

玩具思维实际上还可以把一些项目进行交叉,比如说关于传统美术中儿童画部分和手工作品相联合,雕刻类传统非遗美术与平面、立体材料相结合,剪纸艺术与多题材相结合……。当然像蛋雕的这种非遗项目,主张玩具思维的主要目的是改变非遗本身高高在上的艺术品形象,意图在传播过程中获得大众的自我肯定,见证自我成长的过程。

四、非遗传播途径影响因素的分析

目前对于非遗的宣传及活动正在逐渐的加大,虽说各部门、各阶层运用了多种宣传手段,创设了众多的传播途径,但是由于安徽传统美术的非遗研究具有特殊性,年龄、性别、地域、知识层次的差异会导致传播效果的差异。为此,关于所有传播途径在不同因素影响下产生的传播效果,有必要做一个客观、科学的评价。为此,笔者专门做了一个关于安徽传统美术传播效果影响因素的调查问卷。问卷中以性别、年龄、知识层次作为因变量,对不同的传播途径、了解传统美术的方式进行了问题设计。调查问卷主要利用“问卷星”在线问卷调查网站来发放并回收问卷,调查对象的辐射面比较广,主要是选不同社区的微信群、工作群、学生群体以及社会上不同的活动群组。人们的年龄、知识层次具有很大的不确定性,这也能突出该调查问卷的广泛性。共回收问卷95份,有效问卷95份。其中男性 40人、女性55人,年龄不等,但36-45周岁有36人,占比最大。45岁以上占比最小,仅有9人。

(一)非遗的了解程度调查

调查问卷主要研究对象的性别、年龄、文化程度对于安徽传统美术非遗的了解程度进行调查和分析。在设计问卷的过程中,力求用数据的方式来展示最终效果,能够更精准的分析出传播途径的作用、用途,方便制定相应的完整方案。

图1 性别差异对于传统美术非遗文化了解分析

如图1所示,对于人们是否了解安徽美术传统文化,男女差异比较明显,在了解与不了解这个选项中,男性选择了解的比例高,女性占比较少,这说明男性关注的传统文化是较为系统,女性不太关注此方面的信息。

图2 年龄差异对于传统美术非遗文化了解分析

如图2所示,对于年龄阶段产生的差异方面,36到45岁之间的人群非常了解安徽传统美术,而25岁以下、26-35岁之间的人则不是特别关注。45岁以上的人及其不关注。

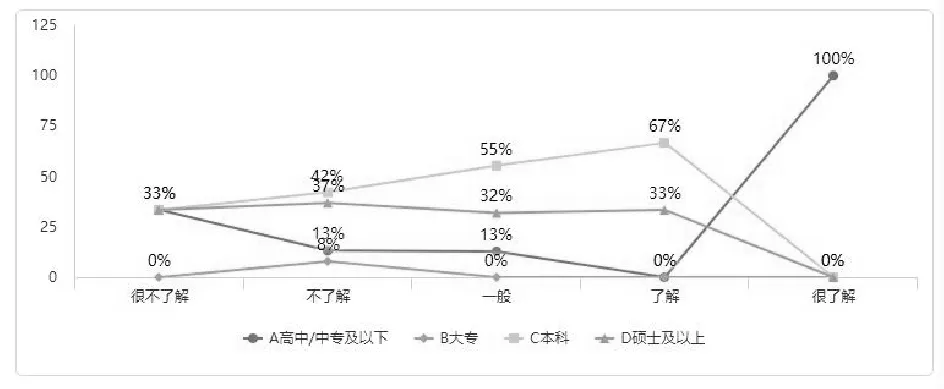

图3 文化差异对于传统美术非遗文化了解分析

如图3所示,学历层次对于是否了解安徽传统美术的这个问题可以看出,文化的高低直接影响着传统文化的发展。在硕士和本科的阶段,选择比较了解的选项的人均达到了峰值,尤其是在本科的阶段,达到了67%。其他的选项的数值比较理性,这样也可以看出来他们做调查问卷时比较慎重,对于自身的认识也比较清晰,在选择问题的时候能够经过多谨慎的思考。

(二)宣传途径调查

问卷还着重从年龄、性别、文化层次差异这三个因变量角度对安徽美术非遗宣传途径进行了调查。结果如下:

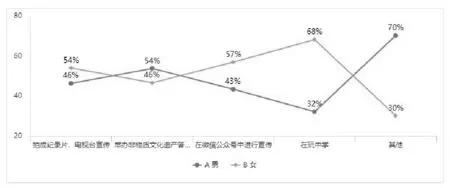

图4 性别差异对于传播途径的选择

如图4所示,在宣传途径中,性别的差异在一些选项当中比较明显,比如说在玩儿中学(玩具思维),这种方式在女性当中比较明显,占比达到68%,而男性相对来说是比较理性,DIY的方式是整个宣传途径中的最低值,占32%。其他选项除其他外差异不明显。

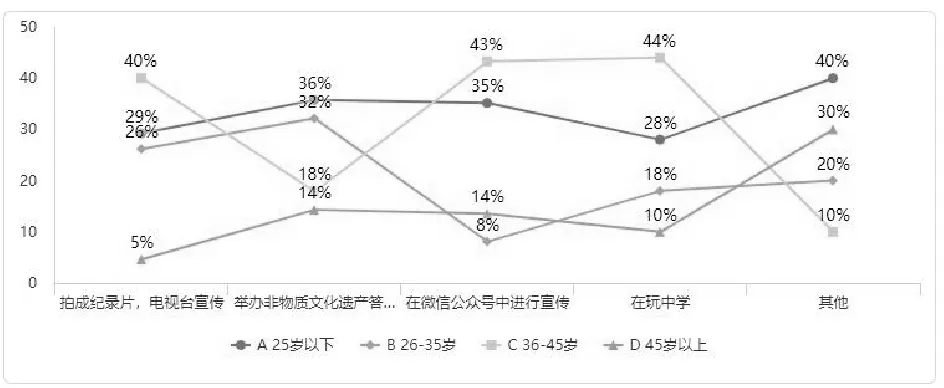

图5 年龄差异对于传播方式的看法

如图5所示,年龄差异对于非遗的宣传途径的选择也具有很大的差异,45岁以上的人员对纪录片不太感兴趣,仅为5%。36到45岁之间的兴趣点集中在微信公众号多媒体以及在在玩中学这样的宣传途径当中。25岁以下选择较为均衡,在26-35岁之间的年龄段微信的传播方式最为反感。

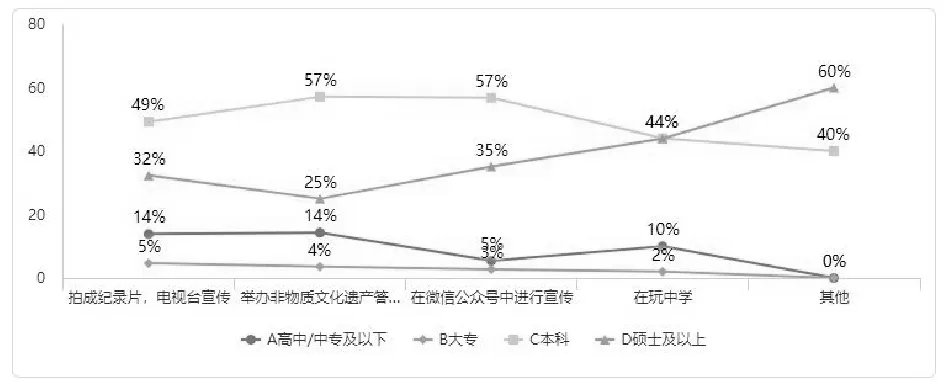

图6 文化差异对于传播方式的看法

如图6所示,关于学历层次的差异对于宣传途径的影响特别明显。主要体现在大专及高中、中专以下及本科的选项中,大家比较倾向于循规蹈矩的宣传方式,比如媒体宣传、知识竞赛、微信宣传等等。在硕士及以上的阶段,选择创新性的方式比较多。在玩中学达到40%,其他方式达到60%。这也说明人们知识水平和这个意识形态相联。

由此我们可以看出,对于传播途径的选择问题并不是随机的,而是有迹可循的。需要说明的是,由于疫情的关系,我们的调查问卷是在网上进行的,然后所选取的人虽然具有随机性,但是基数不够庞大,所以在调查问卷的科学性上还是有探讨的空间。在以后的设计当中,应该更加严谨的思考这类问题,用科学数据的方法来研究传播途径,然后才能达到更好的效果。下一步我们将对现有的活动形式以及影响进行科学的数据分析,并寻找更加符合地域特色的宣传途径。

五、结语

对于传统文化的传承,应该做到全民参与,全民互动。安徽传统美术非遗文化在政府的大力支持下,在很多对传统文化感兴趣的人的参与中肯定会越来越好。传播途径的开拓也应该是全民共创,而不是专业的设计师、政府与设计者之间单独的互动,传承它本身就需要全民参与。非物质文化是各族人民世代相承下来的精神财富,也是人们长期生活的缩影,它们承载着历史,也承载着情怀,对于不断发展的社会和文化来说都是不可替代的财富,对于体现各个民族和种群文化的形式我们要予以保护和弘扬,对于选取什么样的方式,它只是保护“非遗”路上的手段而已。所以,在慎重的选择宣传途径宣传手段的同时,应该用科学的方法来统计分析,力求做到有的放矢,当然对于更深的行动和思想,需要党和文化部门加强顶层设计,扩大每个项目的影响面,推动中华文化的传承与发展,使之与世界各国文化竞争时处于不败之林,走上积极、健康及有序的发展之路。