渤海葬俗举隅

2021-09-23彭善国王乐乐

彭善国 王乐乐

既往关于渤海国(公元698—926年)墓葬的研究,多集中于墓葬类型、随葬品等方面,葬俗方面的讨论不多①魏存成曾对渤海葬俗作了简要总结(魏存成:《渤海考古》,北京:文物出版社,2008年,第285页);方学凤讨论了渤海的多人葬式(方学凤:《试谈渤海多人葬》,《延边大学学报》1991年第1期);王志刚分析了渤海“冢上作屋”的墓祀习俗(王志刚:《“冢上作屋”的考古学诠释——渤海墓上建筑研究》,《考古》2014年第6期);彭善国对渤海墓葬随葬品的“毁器”现象进行了讨论(彭善国:《谈渤海葬俗中的“毁器”——读〈宁安虹鳟鱼场:1992—1995年度渤海墓地发掘报告〉札记》,《北方文物》2014年第1期)。。渤海葬俗,或植根于靺鞨民族传统,或深受中原唐王朝影响,或与渤海建国之前的东北民族有所关联,体现了复杂的文化因素。本稿依据近年来的新资料,对墓地祭台、葬式、火葬、殉牲以及明器等渤海葬俗的考古表现简述如下。

一、墓地石祭台

墓葬附近设置石祭台是近年来黑龙江宁安虹鳟鱼场墓地、吉林敦化六顶山墓地考古发掘中辨识出的一种渤海葬俗。其遗迹表现形式,虹鳟鱼场墓地报告称为“方坛”②黑龙江省文物考古研究所等:《宁安虹鳟鱼场:1992—1995年度渤海墓地发掘报告》,北京:文物出版社,2009年。,六顶山墓地报告称为“石台”③吉林省文物考古研究所等:《六顶山渤海墓葬——2004—2009年清理发掘报告》,北京:文物出版社,2012年。。六顶山“石台”共发现12座,平面大致呈方形或长方形,保存较好的3号、5号、8号、10号、11号石台的规模分别为7×6.2米、9.3×7.5米、7.5×6米、8.3×7.5米、7.4×7.5米。这些石台均地面起建,以未经修整、大小不等的玄武岩石块单层平铺而成,有的石台边缘垒砌规整。虹鳟鱼场“方坛”共发现7 座,平面呈长方形或近方形,1—7 号方坛尺寸分别为6.7—7×5.2 米、6.5×5 米、5.2×3.5 米、4.7×3.3 米、4.8×3.1 米、6×5.5 米、6.2×5.2 米,现存高度约0.3—0.65 米。3、4 号方坛结构与六顶山石台相近,其余方坛在揭去内部的石块后均发现长方形的坑,坑四隅有柱洞,方坛外缘(墙)与坑之间为活动面。

方坛、石台的结构与两处墓地中的石棺(椁)墓存在明显差别:1、方坛、石台均起建于地面,石棺墓则均为半地穴;2、方坛、石台的外缘石块砌筑较为平齐规整,石棺墓的墓室内缘石块砌筑规整,外缘多不规整;3、方坛、石台均未发现人骨。如上迹象表明,方坛、石台应不是墓葬。石台与方坛的差异在于,前者未见火烧痕迹,后者均有火烧痕迹。前者出土遗物中有瓦件,后者虽见柱洞,但未发现瓦。

中国东北地区汉唐时期墓地设置石祭台的做法,除渤海外,目前似仅见于高句丽。吉林集安禹山墓区临江墓、禹山M992、禹山M2110、将军坟、麻线墓区M626、西大墓,七星山墓区M211、M871①以上墓葬均见吉林省文物考古研究所、集安市博物馆《集安高句丽王陵——1990—2003年集安高句丽王陵调查报告》,北京:文物出版社,2004年。、蒿子沟一号墓②吉林省文物考古研究所、集安市博物馆:2008年集安市洞沟古墓群考古发掘报告),《边疆考古研究》第9辑,北京:科学出版社,2010年。,等高句丽墓葬,其周边均发现有起建于地面的石台。这些墓葬多被推测为5世纪中叶之前的高句丽王陵。六顶山渤海墓地石祭台集中分布于大型墓葬(包括贞惠公主墓在内)周边,虹鳟鱼场墓地石祭台周边的M2001是该墓地规模最大(封土直径近15、高2.64米;墓室长4.13、宽3.3、深1.4 米;墓道长2.64 米)、出土遗物最为丰富(116 件)的墓葬。这似乎表明,高句丽和渤海墓葬的石祭台,应均是附属于高等级墓葬的设施。集安地区高句丽墓葬祭台均在5世纪中叶之前,与六顶山、虹鳟鱼场墓地至少存在2个世纪时间缺环,形制结构上有所差异,且高句丽祭台上均未发现瓦件或明确的建筑迹象,因此目前还不能推断渤海墓葬营设祭台是受到高句丽葬俗影响而出现的。

《北史》卷九十四《高句丽传》记:“(高句丽)葬,则鼓舞作乐以送之。埋讫,取死者生时服玩、车马置墓侧,会葬者争取而去。”③(唐)李延寿:《北史》,北京:中华书局,1974年。有学者据此推断高句丽陵墓石祭台或与放置服玩、车马有关④吉林省文物考古研究所、集安市博物馆:《集安高句丽王陵——1990—2003年集安高句丽王陵调查报告》,北京:文物出版社,2004年,第376页。。六顶山石祭台的功能,发掘者推测为暂厝棺椁的停灵之所;虹鳟鱼场石祭台,发掘者推测为焚烧死者生前服饰器用之祭奠场所。

二、复杂多样的葬式

1.以多人二次葬为主

这种葬俗可用发掘数量较多,葬式比例关系具有比较意义的几处墓地进行考察。宁安虹鳟鱼场323座墓中(其中无人骨的空墓81座,仅发现少量人骨的62 座),多人二次葬墓98座,单人二次葬59座。吉林敦化六顶山1964年发掘的20座墓中,有7座未发现人骨,其余13座墓多人二次葬10座,单人葬仅1座①据《六顶山与渤海镇》第6页墓葬登记表。2004—2005年清理六顶山渤海墓葬36座,但尸骨个体数量及葬式大多数不清楚。。黑龙江海林山咀子29座墓葬,发现人骨的20座中多人二次葬者13座,最多的一例有15个个体②黑龙江省文物考古研究所:《黑龙江省海林市山咀子渤海墓葬》,《北方文物》2012年第1期。。黑龙江海林羊草沟墓地26座墓葬,3座人骨情况不清楚,其余23座中,单人二次葬7例,多人二次葬16例③黑龙江省文物考古研究所:《黑龙江省海林市羊草沟墓地的发掘》,《北方文物》1998年第3期。。吉林和龙北大墓地1973年清理墓葬54座,46座可以看出葬式,其中单人一次葬16 例,单人一次与单人或多人二次葬共处者9例,双人一次合葬9例,双人一次与(单)多人二次葬共处者12 例④延边朝鲜族自治州博物馆、和龙县文化馆:《和龙北大渤海墓葬清理简报》,《东北考古与历史》第一辑,北京:文物出版社,1972年。。吉林安图东清13 座墓中5 座人骨情况不详,其余8 座中多人二次葬5例⑤延边博物馆:《东清渤海墓葬发掘报告》,见郑永振、严长录《渤海墓葬研究》附录一,长春:吉林人民出版社,2000年,第251-288页。。黑龙江东宁大城子墓地清理的4座墓中,3座为多人二次葬,其中M1内人骨有15个个体⑥黑龙江省文物考古工作队、吉林大学历史系考古专业:《黑龙江东宁县大城子渤海墓发掘简报》,《考古》1982年第3期。。牡丹江桦林石场沟清理18座墓,二次葬13座(墓葬统计表未详列每墓人数)⑦黑龙江省文物考古研究所:《黑龙江省牡丹江桦林石场沟墓地》,《北方文物》1991年第4期。。吉林图们凉水果园17座墓葬,人骨情况清楚的12 座,其中单人葬8 例,多人二次葬4 例⑧图珲铁路发掘队:《吉林省图们市凉水果园渤海墓葬清理简报》,《博物馆研究》1995年第3期。。吉林永吉查里巴1987—1988年发掘的45 座墓中,3 座人骨不详,其余42 座墓中,二人以上的多人二次葬墓14 座⑨吉林省文物考古研究所:《吉林永吉查里巴靺鞨墓地》,《文物》1995年第9期。。永吉杨屯1979年发掘的44座墓葬中,多人二次葬墓只有7座,其余多为单人一次葬(少量双人一次葬)⑩吉林市博物馆:《吉林永吉杨屯大海猛遗址》,见《考古学集刊》5,北京:中国社会科学出版社,1987年。。永吉杨屯1980年发掘的30座墓葬中,单人一次葬墓8座,双人一次葬墓3 座;单人二次葬7座,多人二次葬3座;一、二次葬同穴者9座⑪吉林省文物工作队:《吉林永吉杨屯遗址第三次发掘》,《考古学集刊》7,北京:科学出版社,1991年。。吉林榆树老河深37座墓葬中,单人二次葬32 座,其余为多人二次葬⑫吉林省文物考古研究所:《榆树老河深》,北京:文物出版社,1987年。。

根据以上统计结果,可以看出渤海存在单人一次葬、单人二次葬、双人一次葬、(双)多人二次葬等多种形式,不少墓葬中,单(双)人一次葬和(单)多人二次葬共处一穴。永吉、榆树等第二松花江下游(粟末)靺鞨—渤海早期墓葬中,单人一次葬所占比例较大,其他地区则以多人二次葬(包括一、二次合葬)为主。多人葬的前提是二次迁葬,双人一次葬仅有个别存在。

渤海王室贵族的葬式也并不单一,贞惠公主⑬王承礼、曹正榕:《吉林敦化六顶山渤海古墓》,《考古》1961年第6期。、贞孝公主⑭延边朝鲜族自治州博物馆:《渤海贞孝公主墓发掘清理简报》,《社会科学战线》1982年第1期。两墓破坏严重,葬式不明。和龙龙海墓区未被扰动的M13、M14均为单人仰身直肢一次葬⑮吉林省文物考古研究所等:《吉林和龙市龙海渤海王室墓葬发掘简报》,《考古》2009年第6期。,三陵坟一号墓、二号墓(15具人骨)均为多人合葬①朱国忱等:《渤海遗迹》,北京:文物出版社,2002年,第167页。。

渤海葬俗中的多人二次葬文献无载。《三国志·魏书三十·东沃沮传》记:“其(东沃沮)葬作大木椁,长十余丈,开一头作户。新死者皆假埋之,才使覆形,皮肉尽,乃取骨置椁中。举家皆共一椁。”②(晋)陈寿撰,(南朝·宋)裴松之注:《三国志》卷30《魏书·东沃沮传》,北京:中华书局,1975年。看来这种举家二次合葬的葬俗在东北地区东部由来已久。靺鞨渤海的多人二次葬不排除受到其影响的可能。

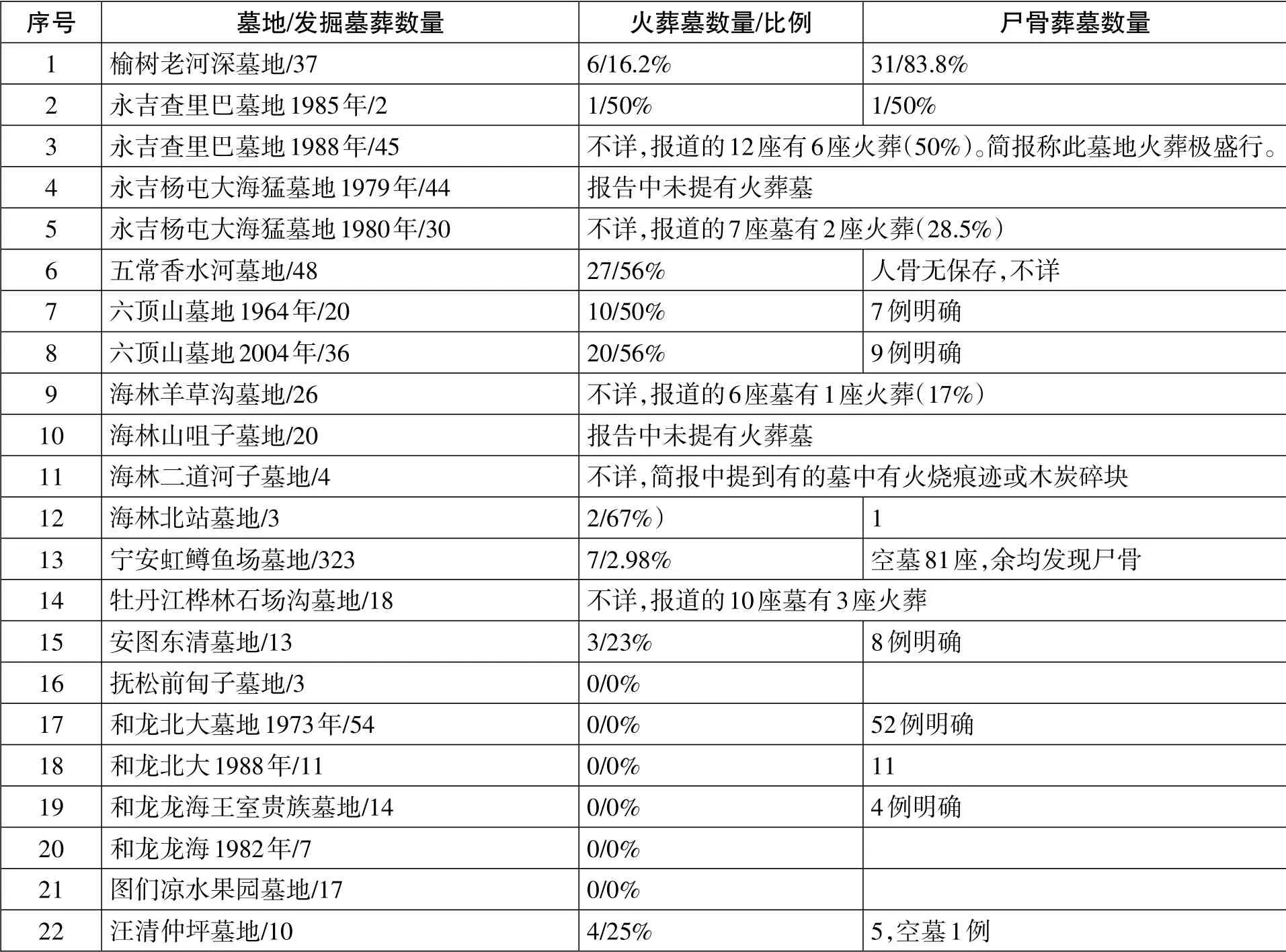

2.火葬与尸骨葬并存

渤海的火葬,不是一般意义的骨灰葬,而是将尸体或二次葬的遗骨置于墓坑内以柴木火焚,有的尸骨火焚时是处于木棺(有些还有木椁)内的,发掘时可以观察到木棺椁焚烧后的迹象,这种葬法或可称为“焚坑葬”。根据附表统计,墓内实行火葬在渤海境内较为常见,西起吉林永吉,东至俄罗斯滨海地区及朝鲜北部均有发现,但各地火葬墓发现的比例各不相同。永吉、榆树、五常、敦化火葬墓较多,这些火葬墓的年代相对较早,有一些为渤海建立政权前后的墓葬。渤海上京城、中京城周边的渤海墓葬,火葬墓比例较低,如虹鳟鱼场墓地,甚至没有发现,如和龙北大墓地等。这些墓地的时代相对较晚。

附表 渤海火葬墓统计表

23 24东宁大城子墓地/4俄罗斯契尔良基诺5号墓地1/25%报道的20座中有13座火葬(65%)3

内蒙古通辽乌斯吐发现的契丹早期墓,土坑墓墓底堆放骨灰、木炭①哲里木盟博物馆:《内蒙古哲里木盟发现的几座契丹墓》,《考古》1984年第2期。。这种在墓坑内烧火以葬的做法与靺鞨渤海相同。前引《北史》卷94《契丹传》记:“(契丹)其俗与靺鞨同,好为寇盗。父母死而悲哭者,以为不壮。但以其尸置于山树之上,经三年后,乃收其骨而焚之。”不过与靺鞨——渤海相类似,契丹早期也存在大量尸骨葬。契丹建立政权后的火葬,多以木匣或陶瓷罐盛放骨灰,置于墓中,其火葬的形式已经发生了很大变化,而这种形式的火葬墓,终渤海之世未曾发现。

三、墓内殉牲现象

葬俗的殉牲现象,在渤海墓葬中有多例发现。最为集中者为宁安虹鳟鱼场墓地,该墓地发掘的全部323 座墓葬中,30 座存在殉牲现象,比例接近10%。其中随葬马牙者有27 座(每座墓葬1枚),狗股骨1例、猪牙1 例,牛胫骨和肩胛骨各1例,马牙占出土动物骨骼的87%。俄罗斯契尔良基诺5号墓地M49填土、M70墓室侧室、M56墓室中各出土马牙一枚。海林二道河子M4也随葬有马牙。马牙之外,还发现马骨。如敦化六顶山1959年发掘的ⅠM5②王承礼:《敦化六顶山渤海墓清理发掘记》,《社会科学战线》1979年第3期。这些用于殉牲的马牙,绝大多数发现于墓葬的填土中。永吉查里巴墓地M15(1987—1988年发掘)墓室内叠压的人肢骨下置一残缺的马头。安图东清M9墓室外西南角有石块砌筑的“U”形设施,内有马牙一枚及若干马骨。靺鞨旧俗,为死者杀马设祭。《旧唐书》卷199下《靺鞨传》记“靺鞨……死者穿地埋之,以身衬土,无棺敛之具,杀所乘马于尸前设祭。”③(后晋)刘昫等:《旧唐书》卷199下《靺鞨传》,北京:中华书局,1975年。墓葬中发现的马牙、马头骨及其他马骨,或是靺鞨渤海人杀马为祭的一种简化形式。

四、明器使用情况

渤海墓葬中的随葬品,以日常实用器为主,专门用于丧葬的明器发现不多。海林二道河子M1墓底东端靠北壁处铺放一块光滑面向上的石板,其上放置陶杯3 件,均手制,器形小而不规整,口径和高分别为5.2、5.6 厘米。从陶杯摆放方式及器形很小推测应为明器。蛟河七道河村的一处遗迹,既往被推定为驿站类地面建筑址④吉林市博物馆:《吉林省蛟河市七道河村渤海建筑遗址清理简报》,《考古》1993年第2期。,实际为一处具有墓上建筑的高等级墓葬⑤彭善国:《蛟河七道河村渤海遗址属性辨析》,《东北史地》2010年第3期。。墓中分3 组摆放陶杯30 余件,均黄褐色细泥陶,高度在5.5—6.5 厘米,有的杯中尚存有碳化的食物残迹。这些尺寸很小的陶杯也应是明器。

专门用来随葬的釉陶俑,目前见于吉林和龙龙头山渤海墓群的石国1号墓①墓葬材料尚未详细发表,4件俑的材料分别见(1)《文物》1999年第10期,第1页,图1,文见同期“中国文物事业五十年”展览筹展组《“中国文物事业五十年(1949—1999)”展览巡礼》;(2)吉林省文物考古研究所编:《田野考古集粹——吉林省文物考古研究所成立二十五周年纪念》,北京:文物出版社,2008年,第81页,图2;(3)李刚、安文荣主编:《吉林省馆藏珍贵文物》,长春:吉林人民出版社,2015年,第100、101页,附图570-573。、龙海M10、M3②吉林省文物考古研究所等:《吉林和龙市龙海渤海王室墓葬发掘简报》,《考古》2009年第6期。,有男女人物侍俑、动物俑两类。贞孝公主墓也出土了2 件俑,但仅存面部(灰褐色泥质)残片,不排除是釉陶俑的可能。龙海M10的男女俑及马俑,据报道均为高岭土胎质。人俑头部均施釉,以黑彩、红彩等描绘眉发,其余部位施绿釉、黄釉交融。人俑足踏较为宽大的圆形或椭圆形胎座之上。石国1号墓女立俑倭堕髻,面部丰满,身着女装,圆领衫系于曳地长裙之内,裙带系结于腋下。双手拱于胸前,勾头履。此俑与西安西郊鲜于庭诲墓(723年)③中国社会科学院考古研究所编:《唐长安城郊隋唐墓》,北京:文物出版社,1980年。、西安西郊中堡村唐墓④陕西省文物管理委员会:《西安西郊中堡村唐墓清理简报》,《考古》1960年第3期。、西安南郊31号唐墓⑤西安市文物保护考古所:《西安南郊唐墓(M31)发掘简报》,《文物》2004年第1期。出土女立俑形态相似,时代亦应接近,即在8世纪前半叶。龙海M10的女立俑,发中分,耳鬓处发辫折叠在中部系一红绳。男装,圆领长衫,腰系带,带的铊尾在后腰处下垂。双手拱于胸前,勾头履;男俑服饰与女俑相同,唯头戴幞头。辽宁朝阳营州路武则天时期唐墓靺鞨女石俑⑥辽宁省文物考古研究所等:《辽宁朝阳市黄河路唐墓的清理》,《考古》2001年第8期。,亦着男装,但为窄袖;龙海M10的男装女俑,均为宽袖,与贞孝公主墓(792年)壁画上的女着男装的乐伎相同,时代应在8世纪晚期或9世纪初。作蹲伏状的马俑,与偃师杏园745年崔悦墓(M1204)⑦中国社会科学院考古研究所:《偃师杏园唐墓》,北京:科学出版社,2001年,第119页。造型相近。

以三彩陶俑随葬,是典型的唐朝葬仪。石国1 号墓、龙海M10 等渤海王室贵族墓葬随葬三彩俑,是渤海上层统治者对唐制的追慕与效仿。女着男装的俑,从石俑的窄袖,到三彩俑的宽袖,与中原唐地的演变亦步亦趋⑧钮小雪:《唐代女着男装形象再考察》,见《艺术史研究》第12辑,广州:中山大学出版社,2011年。。渤海具备制作三彩的能力,这几件三彩俑或是渤海本地生产。但《册府元龟》卷记载,渤海王子卒于长安,唐廷命“有司吊祭,官造灵舆归蕃。”⑨(北宋)王钦若:《册府元龟》卷975《外臣部·褒异第二》,北京:中华书局,1960年,第11451页。据此也不排除三彩明器来自长安的可能。