一种指向创造力的学习活动设计框架与应用研究

2021-09-22朱龙

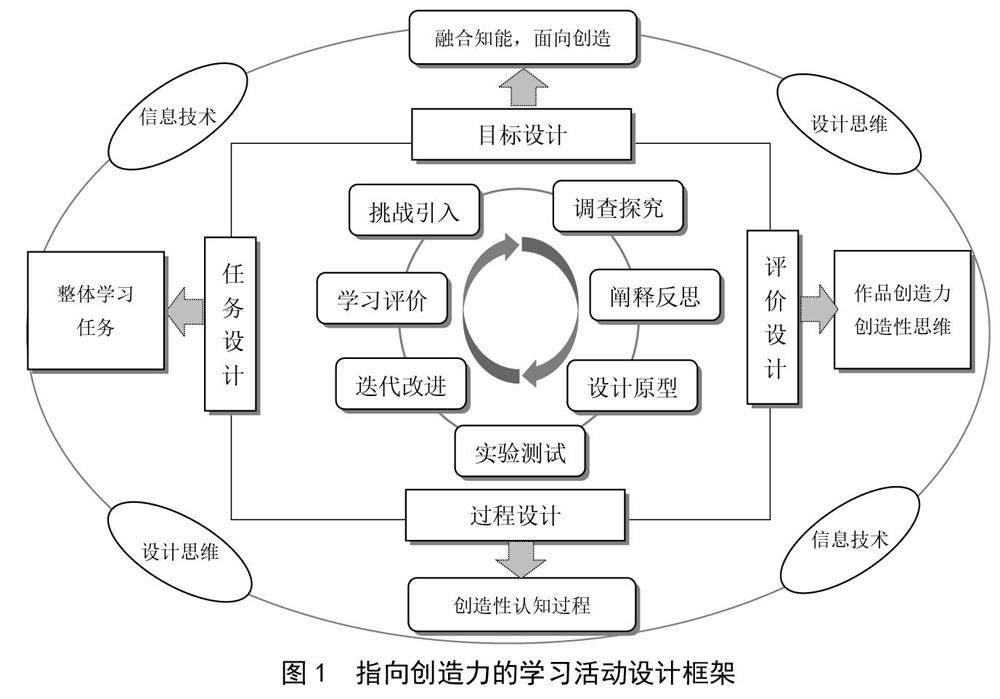

摘 要 创造力是信息时代学习者必备的核心素养,也是教育教学的重要目标之一。在文献述评、案例分析以及实践观察的基础上,构建一种指向创造力的学习活动设计框架:活动目标指向知能应用,面向创造力;过程包括“挑战引入、调查探究、阐释反思、设计原型、实验测试、迭代改进、学习评价”;评价关注作品创造力、创造性思维。通过在高中开展教学实证,发现学生在小组创造力和个体创造性思维方面均得到提升。

关键词 创造力;学习活动;创造性思维;设计框架;项目式学习

中图分类号:G642.0 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2021)11-0077-05

1 问题提出

培养具有创造力的学习者是教育领域关注的重要议题。《中国学生发展核心素养》提出“实践创新”素养,更加凸显学生创造力的重要性。传统教学活动由于过分注重书本知识的教授,忽略学生学习的积极性与热情,阻碍了学生创造力发展。实际上,创造力往往体现在问题解决、实践过程中,因此,学习活动成为指向创造力课堂不可忽视的重要环节。观察发现,实践中学生由于缺乏必要的使能方法,学习活动往往停留在浅层次,导致对知识的理解程度不深,问题解决能力和创造力得不到有效提高。

设计思维融合了设计理念、设计方法、设计过程、设计工具,有助于赋能学生创造性解决问题[1],因而逐渐在创客教育、STEAM教育中得到应用。本研究从设计思维视角出发,构建以学生创造力为目标,基于整体任务设计,融合设计思维过程模型,面向作品创造力和创造性思维评价的学习活动设计框架,并在高中课堂开展教学实证,以期为面向创造力的学习活动设计提供参考。

2 研究述评

2.1 创造力认知过程

20世纪初,英国心理学家Wallas通过分析建筑师、艺术家创造性思维过程,提出创造力认知过程四阶段模型[2]。

第一阶段:准备(Preparation)。创造者通过实地考察、访谈收集问题信息,弄清问题本质并尝试解决。

第二阶段:孕育(Incubation)。在问题解决失败后,创造者将问题置于一边,此时,问题内化在潜意识之中以一种非活跃的形式进行组织加工。

第三阶段:启发(Illumination)。经过一段时间的加工后,问题的关键逐渐浮现,灵感在这一阶段爆发出来,创造者获得启发,找到问题解决方法。

第四阶段:验证(Verification)。验证是指有目的、有意识地改进问题解决方法,并检验其有效性。

Runco结合知识与动机提出创造力认知双层模型[3]:模型的底层包括问题发现(Problem-Finding)、设想(Idea-tion)、评估(Evaluation);顶层包括知识(Knowledge)与动机(Motivation)。该模型中“知识、问题发现、设想”两两之间、“动机、设想、评估”两两之间互相影响。此外,该模型还对认知要点进行了标示:“问题发现”包括问题的界定与识别;“设想”强调想法的流程性、原创性以及灵活性;“评估”关注产品或想法的价值意义与独特价值;“知识”包括程序知识与显性知识;“动机”则涵盖内在动机与外在动机。

2.2 设计思维与学习活动设计

设计思维具有以人为中心(Human-centered)、协作(Collaboration)、乐观(Optimistic)、实验(Experimental)的特性[4]。同时,设计思维体现了创造性问题解决的过程,人们运用设计思维找到问题解决方法,从而创造出产品[5]。这一过程包括三个环节:观察设计挑战;创建解决方案;实践、改进并反思设计[6]。在方法上,设计思维具有一系列的问题解决方法,如沉浸(Immersion)、头脑风暴(Brain-storm)、设想(Ideation)、快速原型(Prototyping)等[7],以支持问题解决者以设计师式(Designerly)方式解决问题。设计思维的上述使能屬性能为学习活动设计与实施提供理念和方法支撑。

融入设计思维的学习活动目标融合知能应用,面向高阶能力培养[8],采用面向整体任务设计方法,学习过程以设计思维方法为支撑,学习评价融合真实性评价方法。在基于设计思维框架的变革性跨学科教学法(Design Thinking Frameworks as Transformative Cross-disciplinary Peda-gogy,简称DTFTCP)项目中,师范生应用设计思维设计在线学习活动,研究发现他们的在线学习活动设计能力得到提升。

整合科学探究和设计的设计型学习有助于提升学习者21世纪技能。Xornam采用设计型学习循环圈教会学生制作制热/制冷系统,助力学生掌握复杂化学知识,提升问题解决能力、学习与创新能力[9]。傅骞提出SCS创客教学法,包含情怀故事引入(Story)、简单任务模仿(Copy)、知识要点讲解(State)、扩展任务模仿(Copy Extended)、创新激发引导(Stimulate)、协同任务完成(Cooperation)和作品分享(Share)[10]。

综合上述分析发现,鲜有研究者从提升学习者创造力的角度分析学习活动设计,同时融入设计思维的教学多关注教学过程,缺乏从系统的视角对学习活动进行分析。基于此,本研究从设计思维视角,以指向创造力提升为导向,从目标、任务、过程和评价四个维度进行分析,探讨学习活动设计框架,为学习者创造力提升提供借鉴。

3 指向创造力的学习活动设计框架

基于项目式学习理论、问题化学习理论、活动理论、教学设计理论,本研究构建了指向创造力的学习活动设计框架(LAFC)(图1),框架融合了设计思维与信息技术。其中设计思维提供赋能方法,为学习活动创新设计从方法层面提供支持;信息技术提供赋能工具,为学习活动实施以及学习者创造性解决问题提供支撑。具体来看,活动目标融合知能应用,旨在丰富学习者学科知识,发展探究与设计技能,促进创造力提升,并发展积极的品质。学习任务设计采用面向整体任务设计方法,以目标为导向,以设计型问题为引领,体现跨学科融合特质,并且与生活紧密联系。学习过程设计借鉴了“问题发现—设想—评估”的创造性认知过程,融合了“挑战引入、调查探究、阐释反思、设计原型、实验测试、迭代改进、学习评价”七个环节。评价设计融合真实性评价理念与方法,重点从作品创造力、创造性思维两个方面开展评价。

4 研究设计与实施

4.1 研究背景

本实验个案来自GZ21中高一(1)班,共33人。课程名称是“3D打印艺术创意设计”,内容涵盖通用技术、信息技术、美术等学科。准实验前,研究者旁听了四节课程(学习主题是“设计与制作创意3D水杯”),通过课堂观察、师生访谈,发现学生掌握了一定的创意设计知识与方法,能熟练运用3DOne软件制作3D模型,具备一定的协作学习经验。

4.2 研究工具

4.2.1 针对作品创造力评价 Amabile等人提出同感评价法(Consensual Assessment Technique,CAT),该方法主要用于评估具有多种问题解决方案作品的创造性。Besemer等人从超过90份文献资料中抽取超过125份关于作品创造力评价标准,并据此提出作品创造力评价量规,随后实证表明该量表具有较好的信效度。该量规将作品创造力分为新颖性(Novelty)、问题解决有效性(Resolution)、精密性和综合性(Elaboration and Synthesis)[11],研究者将该量表作为创造性作品评价量规。

4.2.2 针对创造性思维评价 在参考Al-Zahrani创造性思维测量量表(Cronbach α系数为0.84)[12]以及施建农关于创造性思维观点的基础上[13],研究者从独特性、流畅性、变通性、精细性以及适宜性五个维度设计创造性思维调查问卷,采用Likert五点记分法,依次为“优秀”“良好”“中等”“较差”“很差”。

4.3 研究实施

根据创造力学习活动设计框架,学习目标为提升学生3DOne工具建模技能,并重点关注学生创新创意水平提升。学习任务借鉴整体任务设计,要求学生以小组为单位设计融合现代科技和创意的3D未来小区,以建立环保、宜居、多功能的未来社区。学习过程融合七个环节,即“挑战引入、调查探究、阐释反思、设计原型、实验测试、迭代改进、学习评价”,并重点评价学生的创造性思维与作品创造力。

5 数据分析

5.1 作品创造力评价

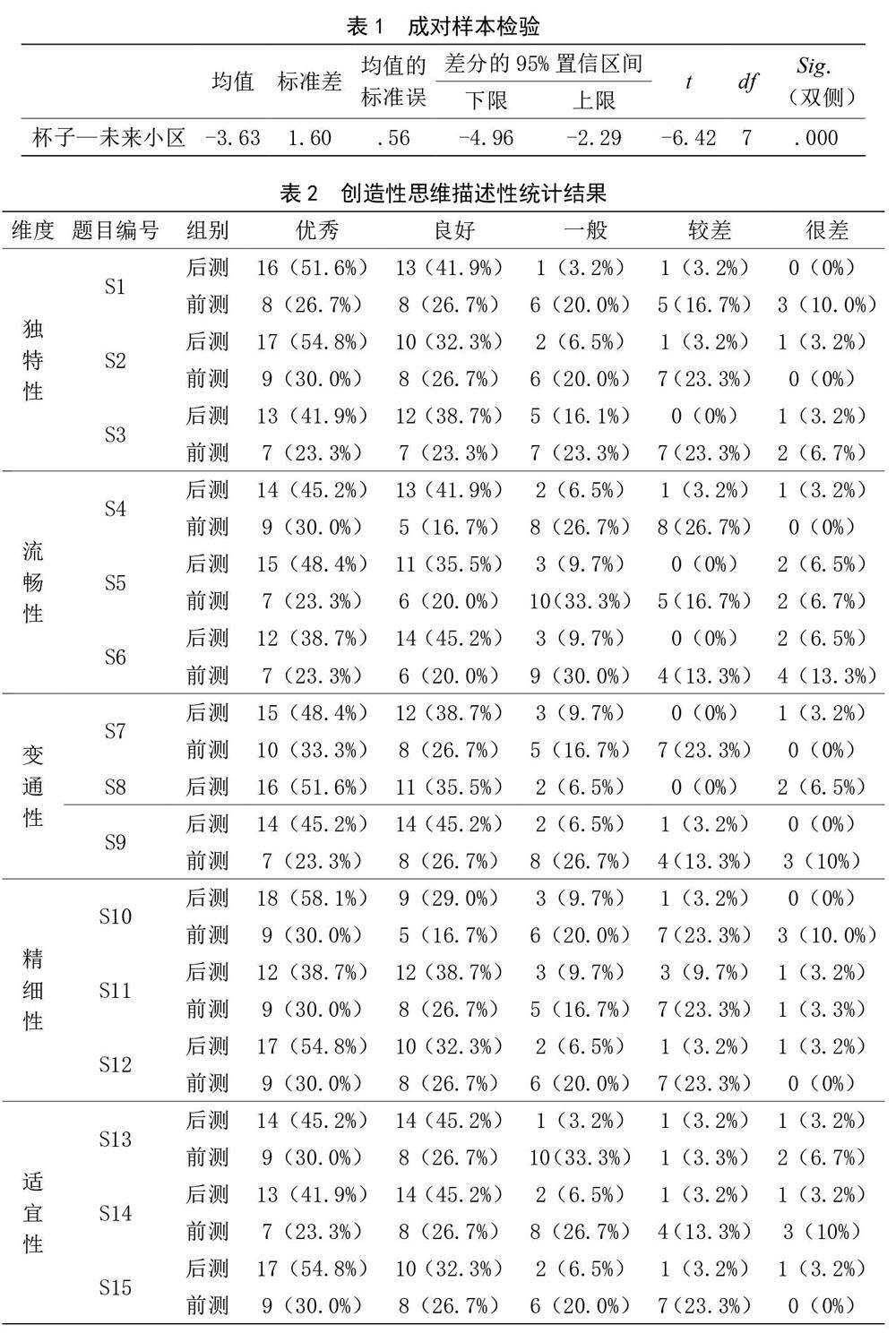

课程开始前,授课教师和两位研究者整体查看学生作品3D水杯。随后,依据创造性作品评价量规按照随机顺序评分,作为小组前测作品创造性得分。课程结束后,采用同样的方法对3D未来小区作品进行评分,当三位评分者所评分数存在较大差异时,则引入第四位评分者。随后,将数据进行配对样本t检验,得到如表1所示数据。

从数据来看,3D杯子创造性得分平均值为36.86,未来小区得分为40.50,成对样本t检验发现,Sig(双侧)=0,小于0.05,可知二者存在显著差异,说明学生作品创造性得到提升。但需要关注的是,这种提升是一种水平不高的提升,创造性总分为65分,两个作品平均分一个不超过40分,一个刚到40分,接近总分的60%,说明学生作品创新性仍有较大提升空间。

5.2 创造性思维评价

前测发放问卷44份,回收问卷30份,回收率68.18%;其中有效问卷30份,有效率100%。研究者发放问卷44份,回收31份,回收率70.45%;其中有效问卷31份,有效率100%。

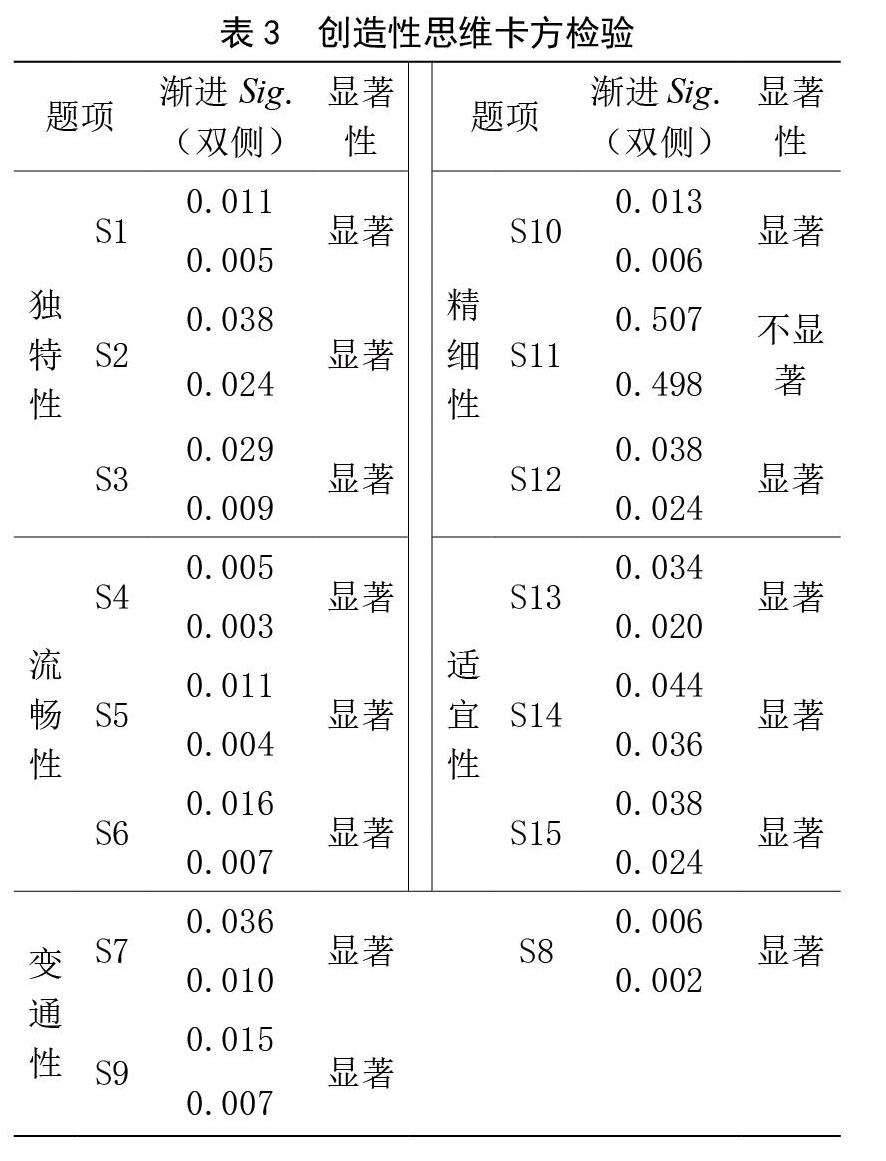

如表2所示,从创造性思维学生自评描述性统计结果来看,独特性、流畅性、精细性、适宜性各个维度中,后测学生选择优秀、良好的频数均高于前测频数,而较差、很差频数则低于前测。从百分比来看,后测对应“优秀”“良好”百分比均高于前测,而“一般”“较差”“很差”比例低于前测。基于上述分析,进一步进行卡方检验,得到结果如表3所示。

从独特性层面来看,题项S1、S2、S3的显著性概率(P值)分别为0.011、0.038、0.029,均小于0.05,前后测差异显著,说明学生学会用不同的方式思考所遇见的问题,在掌握相关方法的基础上提出了新颖的想法。这些想法与在学习进程中教师鼓励学生大胆尝试、积极实践具有密不可分的关系。

从流畅性来看,题项S4、S5、S6的显著性概率均小于0.05,前后测差异显著,说明学生能针对当前小区提出很多具有创意的问题解决方法。比如建设未来游泳池时,有设计小组提出将海底玻璃通道、人造沙滩、温泉、太阳能供电的自动净水功能融合。

变通性体现了学生能够不受传统思维限制,从不同的视角出发思考问题,找到问题的解决方案。从变通性来看,题项S7、S8、S9显著性概率小于0.05,前后测差异显著,说明学生在学习过程中能跳出传统思维限制,找到新的问题解决方法。

在精细性方面,题项S10、S12显著性概率均小于0.05,前后测差异显著,说明学生能创造性地思考问题及原因,并对想法进行优化;题项S11显著性概率为0.507,大于0.05,前后测差异不显著,说明在学习中学生运用信息进行总结、归纳的能力还有待提升。

在适宜性方面,题项S13、S14、S15显著性概率小于0.5,前后测差异显著,说明学生会从实践的层面对问题解决方法进行评估。例如,课堂观察发现,有学生小组试图设计用火箭推动上天的建筑;有小组成员提出这样不切实际太危险,不容易操作。

综合上述对创造性思维的独特性、流程性、变通性、精细性、适宜性分析,研究发现学生创造性思维获得提升,并且前后差异显著。

6 小结

基于项目式学习、问题化学习、活动理论、教学设计理论,借鉴设计思维理念、方法、过程和工具,本研究建构了一种指向创造力的学习活动设计框架(LAFC),该框架能为面向创造力学习活动设计提供参考,有助于提升学生小组创造力和创造性思维。未来,本研究对个体作品创造力、群体创造性思維以及创造力发展中技术作用进行分析,以进一步探讨理论框架的科学性和有效性。

参考文献

[1]朱龙.设计思维:一种面向21世纪教育创新的实践框架[J].数字教育,2020(1):32-35.

[2]Smith E S. Wallas Four-Stage Model of the Crea-tive Process: More Than Meets the Eye?[J].Creativity Research Journal,2015(4):342-352.

[3]Runco M A, Chand I. Cognition and creativity[J].Educational Psychology Review,1995(7):243-267.

[4]Design Thinking for Educators[EB/OL].[2013-01].https://www.ideo.com/post/design-thinking-for-educators.

[5]Razzouk R, Shute V. What Is Design Thinking and Why Is It Important?[J].Review of Educational Research,2012(3):330-348.

[6]Do E Y L, Gross M D. Thinking with Diagrams in Architectural Design[J].Artificial Intelligence Re-view,2001(1):135-149.

[7]林琳,沈书生.设计思维的概念内涵与培养策略[J].现代远程教育研究,2016(6):18-25.

[8]Shute V J, Torres R. Where streams converge: Usingevidence-centered design to assess Quest to Learn[DB/OL].https://www.researchgate.net/publication/265081419_Where_streams_converge_Using_evidence-centered_design_to_assess_Quest_to_Learn.

[9]Apedoe X S, Reynolds B, Ellefson M R, et al. BringingEngineering Design into High School Science Classrooms:The Heating/Cooling Unit[J].Journal of Science Edu-cation & Technology,2008(17):454-465.

[10]傅骞.基于“中国创造”的创客教育支持生态研究[J].中国电化教育,2015(11):6-12.

[11]Besemer S P, Treffinger D J. Analysis of creative products: Review and synthesis[J].Journal of Crea-tive Behavior,2011(3):158-178.

[12]Al-Zahrani A M. From passive to active: The impactof the flipped classroom through social learning plat-forms on higher education students creative thin-king[J].British Journal of Educational Technology,2015(6):1133-1148.

[13]施建农.创造力与创新教育[M].北京:軍事医学科学出版社,2015:25-30.