TSY水电站非自动调节动力引水渠道设计

2021-09-22李伟

李 伟

(新疆水利水电勘测设计研究院,乌鲁木齐 830000)

1 工程概况

随着社会经济的不断发展,人们对水资源利用途径越来越多。水电站的建设是对水资源合理有效且最佳利用方式,类型多且数量不断增加,对促进地方经济发展起到非常重要作用[1]。TSY水电站是新疆某河流域水力规划梯级开发中的引水式电站,为Ⅲ等中型工程,装机容量80 MW,引水设计流量140 m3/s,冬季最小流量9.75 m3/s,引水渠全长7.4 km,多年平均发电量2.8亿kW。工程区相应的地震基本烈度Ⅷ度,工程建筑物按Ⅷ度地震设防,主要由拦河枢纽、引水渠、输水隧洞、前池及压力管道、厂房、排洪及交叉建筑物、泄水陡坡和尾水渠组成。

非自动调节动力引水渠线[2]自拦河引水闸引水,沿河道右岸岸坡等高线布置,由东向西延伸至前池,全长7.47 km。引水干渠设计流量为140 m3/s,渠道断面为梯形,渠身采用10 cm现浇混凝土板机械衬砌,0.5 mm厚二布一膜防渗,膜上、下铺各设2 cm厚的 M10砂浆垫层,渠底宽2.5 m,内边坡1∶2,渠道深度在引水隧洞进口之前5.7 m,在引水隧洞出口之后6.3 m。渠道深挖渠段土石方工程一次开挖完到地面,左岸堤顶预留马道宽度4.5 m,作巡渠道路使用,渠道结构衬砌仅实施马道(或渠顶)以下渠道断面。半挖半填和填方渠段土石方工程和渠道衬砌工程按要求做到过流断面规模,外边坡为1∶1.5。渠道平面布置见图1。

图1 TSY水电站工程渠道平面布置示意图 单位:m

2 地质条件

渠线布置在右岸河流冲积阶地地貌Ⅰ~Ⅴ级阶地上,部分渠段沿阶地坎边通过,地形北高南低,地形起伏较大,冲沟发育,其中较大冲沟有2条,沟深40~100 m,底宽20~120 m,沟内长年有水。小型冲沟沟深4~12 m,底宽5~10 m,呈“M型”,在降雨时有暂时性流水通过,平时干枯。渠道沿线大部分被第四系地层覆盖[3-5],出露的岩性主要有2层:

(1) 黄 土

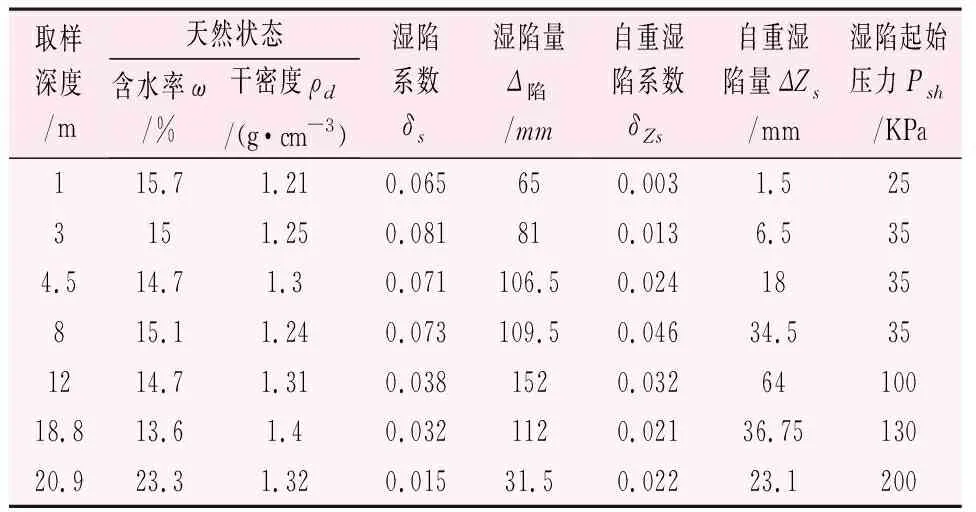

黄土层0~8.0 m范围,湿陷系数δS=0.082~0.073,湿陷起始压力25~55 kPa,湿陷性强烈~中等;8.0~18.8 m范围,湿陷系数δS=0.073~0.032,湿陷起始压力100~130 kPa,湿陷性中等;18.8~20.9 m范围,湿陷系数δS=0.032~0.015,湿陷起始压力200 kPa,湿陷性轻微,20.9 m以下为非湿陷性黄土。黄土层厚不同深度物理力学性质及湿陷性试验成果见表1。

表1 黄土湿陷性试验成果表

(2)砂卵砾石层

分布Ⅰ、Ⅱ级阶地,厚度2~6 m,Ⅲ级以上阶地砂卵砾石层厚10~30 m,结构密实。湿密度ρω为2.20~2.23 g/cm3,含水率ω为1.3%~1.8%,干密度ρd为2.17~2.19 g/cm3,饱和状态下粘聚力C=5~8 kPa,内摩擦角φ=38.5~41.5°,渗透系数k=2.5×10-2~7.7×10-2cm/s。

3 非自动调节动力渠道设计

本工程设计主要难点在于非冰期、冰期运行水位衔接、寒冷地区渠道抗冻胀及防渗设计、不良地质条件下的渠道基础处理和渠道基槽排水设计,以下就上述存在的问题进行设计思路阐述。

3.1 非冰期、冰期渠道纵坡设计

非冰期渠道正常运行时按设计规模引水,当小于设计引水流量,渠道末端水位需满足前池设计水位和最小淹没深度要求,同时满足不冲不淤流速。

冰期引水渠道输冰运行,主要为冰凌和输水产生的再生冰,在运行枯水期最小流量时,渠道按明渠均匀流自动运行,不仅需满足最小淹没深度要求,还需解决水位衔接和排出冰凌的要求;宜在渠道末端段前池布置时采取“正向排冰侧向引水”结构,由于冰期需排出冰凌,最小输冰流速应不小于1.2 m/s进行控制,渠道纵坡设计影响十分突出,为了减小渠道水头损失,增加发电量,宜采用较缓的纵坡。对枯水期最小流量时,高水头、傍山衬砌渠道、以及输冰运行渠道,为确保最小输冰流速运行宜采用窄深式过流断面和较陡的纵坡。本工程在纵坡1/1500~1/4000范围内选择1/1500、1/2300、1/3000、1/4000四个纵坡进行经济比选。渠道冬季运行最小流量为9.75 m3/s,满足渠道冬季运行流速纵坡为1/1500和1/2300,为了减小渠道水头损失,渠道纵坡选择1/2300经济指标较好。渠道纵剖面见图2。

图2 TSY水电站工程渠道纵剖面图

3.2 渠道抗冻胀设计

根据气象资料本工程所在地区极端最低气温-31 ℃,多年平均气温5.7 ℃,多年最大冻土深度0.82 m,最大积雪深度58 cm,根据规范规定属严寒地区,冬季气温较低,据颗粒分析资料,黄土、低液限粘土,小于0.075 mm颗粒含量占90.5%~98.0%,均大于10%,该区黄土击实后的干密度1.54~1.73 g/cm3,渠道存在冻胀问题。

渠道抗冻胀设计方法是近些年来才不断趋于完善的[6],引起渠道冻胀的原因主要有:冻胀性土、含水量、负温,三者缺一,冻胀就不可能发生。抗冻胀计算的目的就是采取最合理的结构处理措施,有效地打破三者的平衡,使渠道的冻胀量在允许范围内,消除渠道冻胀破坏的发生。

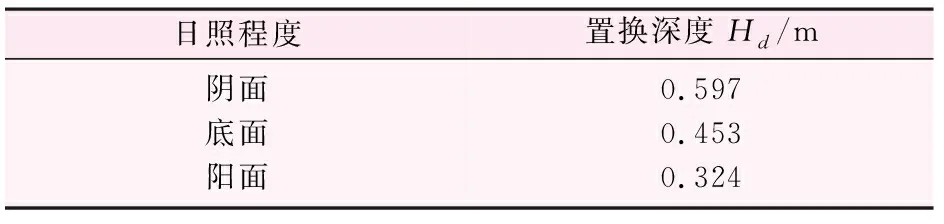

渠道沿线渠道基础黄土属于冻胀性土,需采用砂砾料换填处理措施。各部位置换深度Hd按SL 23-2006《渠系工程抗冻胀设计规范》第2.1.3条计算[7]。换填深度计算成果见表2。

表2 换填深度计算成果表

通过分析计算,渠道衬砌各部位冻胀量不同,置换层深度也不同,渠道阴坡置换层深度大,阳坡置换层厚度较小,考虑冬季运行抗冻安全要求,渠道基础岩性冻胀问题,基础设计采用阴坡置换层厚度0.6 m(取较大值)。

3.3 渠道基础处理

对于引水渠道填方断面基础处理要求清除地表腐殖土和松散土层,在密实稳定层洒水、摊铺砂卵砾石,分层进行碾压填筑,控制含水率,即ρ=12%~15%,对基础为砂卵砾石段,施工时通过试验进行最优含水率的控制。对基础为黄土段,需对提前进行消除黄土湿陷性或提高基础承载力施工,以适应基础的变形。

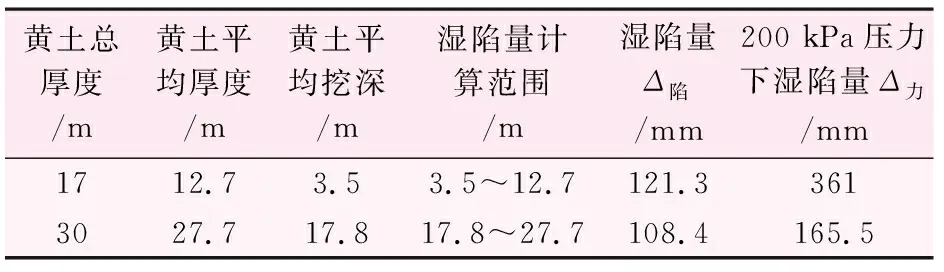

本工程黄土湿陷量计算:渠顶以下17 m黄土自重湿陷量Δzs=121.3 mm,200 kPa压力下湿陷量Δs=361 mm,湿陷等级为Ⅱ(中等)。渠顶以下30 m黄土自重湿陷量Δzs=108.4 mm,200 kPa压力下湿陷量Δs=165.5 mm,湿陷等级为Ⅱ(中等)。黄土湿陷量计算成果见表3。

表3 黄土湿陷量计算表

对湿陷性黄土基础的处理,通常采用预浸水法、强夯法、翻夯法、换填法等。

(1) 浸水法

施工简便,浸水至湿陷稳定及饱和黄土含水消散的耗时较长,浸水结束后,需对浸水渠坡夯实处理,并对裂缝进行处理。

(2) 强 夯

施工简便,耗时较短;会对周围环境造成影响,渠基黄土均匀,夯前对黄土增湿并控制含水量较难。

(3) 翻夯法

施工简便,耗时较短,夯前对黄土增湿并控制含水量较难。

(4) 换填法

采用扩大基础提高承载力,施工简便,耗时较短,施工质量易于控制。

随着机械化施工技术的提升,强夯法和换填法优势越来越明显,因此,湿陷性黄土处理采用换填法。全断面换填600 mm厚砂卵砾石,通过技术分析,采用扩大基础和换填厚度的适度调整可满足承载力要求和提高基础承载力。

3.4 输水渠道防渗设计

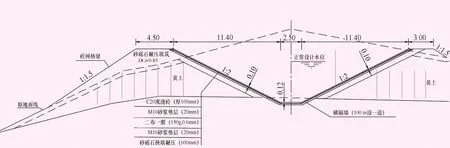

本工程区属于寒冷地区,确定混凝土强度标号为C20。由于引水流量较大(140 m3/s), 渠道沿傍山等高线布置,防渗设计采用了现浇混凝土板护砌和土工膜防渗层的双防结构。渠道内坡采用C20F300W6现浇混凝土板护砌,底板厚120 mm,边坡厚100~120 mm,混凝土板下为聚乙烯土工膜(厚0.5 mm)的防渗层,膜下部设一道砂浆垫层,厚度均为30 mm。沿渠道水流方向每105.6 m设一道横隔梁,现浇混凝土板缝宽20 mm,采用聚氨酯砂浆勾缝。渠道典型横剖面见图3。

图3 TSY水电站工程渠道典型横剖面图 单位:m

3.5 渠道基槽排水设施

造成渠道冻胀破坏的主要因素为低气温、冻胀性土壤及高含水量。为防止冻胀破坏,引水渠位于砂卵砾石基础段,由于砂卵砾石渗透系数为k=1.9×10-3cm/s,自然透水水性较好,可不设置排水设施,引水渠位于黄土基础段,属易冻胀性土,渗透系数为k=2.1×10-4~2.5×10-5cm/s,需在渠底设置600 mm×600 mm(宽×高)级配砂砾料的纵、横向排水沟,外包无纺布,通过渠道填方断面处设排水盲沟,将渗水排入冲沟,以达到排水减压防止冻胀目的。

3.6 施工注意事项

为防止不均匀沉降、提高基础承载能力,施工碾压质量铺厚厚度不大于30 cm,均匀水平上升,保证地基地质条件的均一性、连续性。施工中应控制填筑速度、预留沉降周期。在扩大渠基填筑施工中,应控制填筑速度不能太快,使填筑料有充分沉降时间,并加强对基础变形和不均匀性沉降的施工期监测。为防止内水、外水渗漏破坏,渠基础防渗膜宜采用“二布一膜”的设置形式,便于土工膜质量和施工期人为损坏的检查。

4 结 语

随着寒冷地区引水式电站的开发,渠道的防冰冻、基础处理、渠道防渗设计是寒冷地区设计的重点。本文对寒冷地区水电站非自动调节动力渠道在冰期和非冰期运行情况下水位衔接、渠道抗冻胀、渠道基础处理、输水渠道防渗和渠道基础排水等进行设计,为工程的安全运行提供了保障,为同类工程设计提供参考。