廊坊雾、霾日的地温特征及地震活动的可能影响

2021-09-19郭立平王梦王鹤婷

郭立平,王梦,王鹤婷

河北省廊坊市气象局

雾、霾是我国主要的灾害性影响天气之一,它们的出现不仅能严重影响交通,若其连续数天出现,还可影响日照及农作物生长,导致病害发生。雾对输电线路和露天电气设备的绝缘体也有一定影响,甚至酿成严重事故。此外,雾、霾天气发生时,气团稳定,污染物不易扩散,会对人体健康造成一定程度的危害。因此,雾、霾已引起社会各界的广泛关注,也是气象、环保等相关部门重点研究、重点预报预警及防御的重要天气之一。

目前,国内外许多学者已从不同角度对雾、霾展开了广泛、深入的研究,如刘小宁等[1-5]从天气和气候角度指出我国雾分布呈东南部多西北部少,气候变暖条件下雾日减少以及可将雾日的大气环流形势分为高压型、高压前部型、低压前部型等;黄庚等[6-9]从雾的化学组成、微物理结构、边界层特征以及NOAA气象卫星云雾自动检测和修复技术等进行了探讨;吴兑等[10-11]从城市空气质量、城市环境演变角度对雾进行了专项研究;张飒等[12-13]从气象服务、防灾角度研究了高速公路的雾特征,构建了雾灾承灾体脆弱性评价体系和模型;姚作新等[14-19]分析了霾天气特征及雾、霾发生的环境气象条件、增强机制;张卫中等[20-24]对空气重污染、大气能见度、空气质量预报技术与雾、霾的关系进行了分析和研究;此外,杜乐天等[25-27]从地球科学系统的角度指出地球排气是地热释放和雾、霾形成的自然原因,污染是雾、霾形成的人为因素;杨学祥等[26]认为地震活动和地下排气也是我国华北、华东、华中地区PM2.5高密度区形成的原因。地震频发区与增温最显著地区有很好的对应关系,对地震频发和气候异常等因素造成的地质和气象灾害已有深入研究。一个区域内地震活动前后的地层增温与雾、霾形成及异常分布的关系究竟是怎样的时间尺度分布、影响和对应特征,需要进行深入研究。廊坊市地处北京、天津两大城市之间,雾、霾、空气污染天气频发,笔者从地球科学系统角度、地气耦合[28-29]观点,即从岩石圈与大气圈相互耦合并考虑天体因素的作用而进行天灾预测的思路和方法,研究廊坊市雾、霾日的地温特征及地震活动的可能影响,以期为今后雾、霾预报预警及污染防控工作提供多方位参考。

1 数据和方法

2009—2018年雾、霾日数据,地表(0 cm,下同)和地下10、20、40 cm地温以及风向、风速、降水、相对湿度等数据来自廊坊市气象观测站。同期廊坊市Ms2.0级及以上地震资料来自廊坊市地震局。

雾日统计参照GB/T 27964—2011《雾的预报等级》;霾日统计参照QX/T 113—2010《霾的观测与预报等级》,结合河北省气象局实际观测业务,水平能见度低于10.0 km,排除降水、沙尘暴、扬沙、浮尘、烟幕、吹雪、雪暴等天气现象造成的视程障碍,相对湿度低于80%,判别为霾;相对湿度高于80%则根据实际情况判别为轻雾或雾。

分析方法主要有Yamamoto统计分析[30]及数理统计分析等。Yamamoto统计分析指突变检验法,通过检验两序均值的差异是否显著来判断是否发生突变,原理如下。

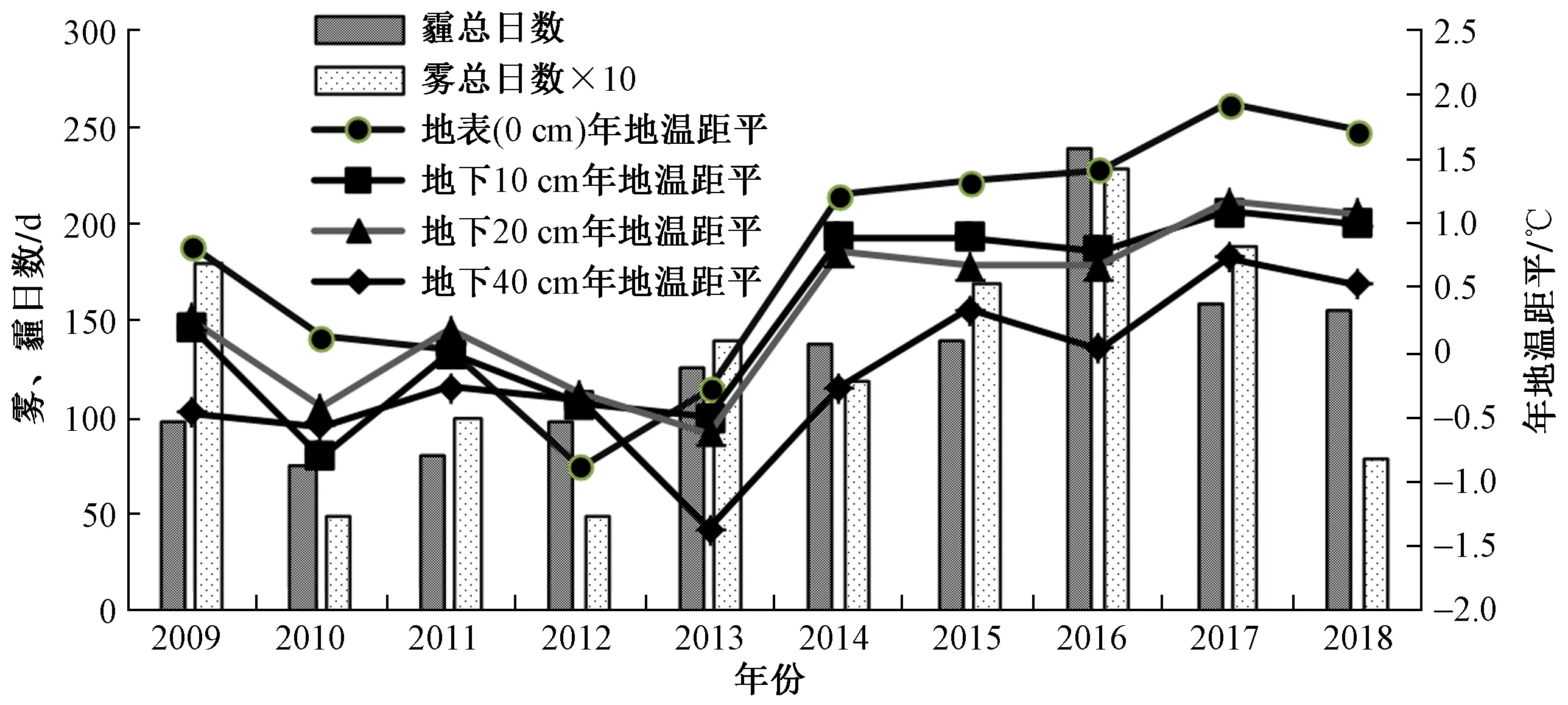

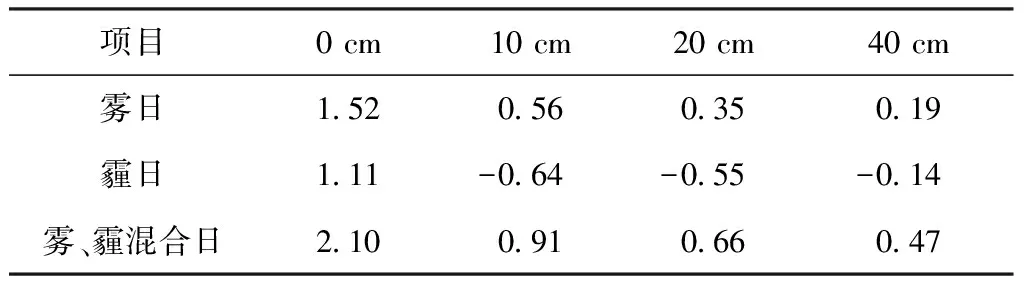

月雾、霾日明显偏多2 d以上的情况,包括同月雾、霾日均明显偏多,月雾日明显偏多和月霾日明显偏多3种情况。分析月地温特征发现,雾、霾日同月明显偏多,浅层地温正距平占比最高,平均达85%,地表达100%,其余几层均为80%;霾日明显偏多月地温正距平占比平均达75.7%,地表为86.1%,其余依次为77.8%、75%、63.9%;雾日明显偏多,月平均为50%,地表最高为61.5%,其余均为46.2%。综上,雾、霾日明显偏多月地温偏高、地热层较深厚;霾日相比雾日,月地温偏高特征明显,雾偏多月出现较少,形成条件与霾有差异,月地温偏高特征不显著。

整个安葬过程,阿里都很乖。罗四强保镖一样贴身随他。他一躁乱,罗四强就放手机里的哀乐。阿里一听到哀乐,就会静下。罗四强说:“这是你姆妈睡着的声音。”阿里便会大声地“哦”上一声,表示明白,于是又安静一阵。

数理统计分析,主要指通过对气象资料观测值序列求平均值和距平进行计算和分析。平均值即为样本的算术平均值。距平是某一系列数值中的某一个数值与平均值的差,分正距平和负距平。

2 廊坊市雾、霾日的分布特点

从雾、霾的年分布看,2009—2018年雾、霾年平均日数分别为13.1和131.6 d,霾日多雾日少,二者相差约10倍。雾日最多的是2016年,达23 d;最少的是2010年和2012年,均为5 d。霾日最多的也是2016年,达239 d;最少的是2010年,为76 d。此外,霾日在2013年前后出现明显不一致的变化,2013年之前每年霾日均较10年平均值偏少,比例达100%,2014—2018年年霾日转为偏多,比例达100%,同期年雾日变化与霾略有差异,2013年之前雾日偏少年份比例达60%,2014—2018年年雾日偏多比例达60%。

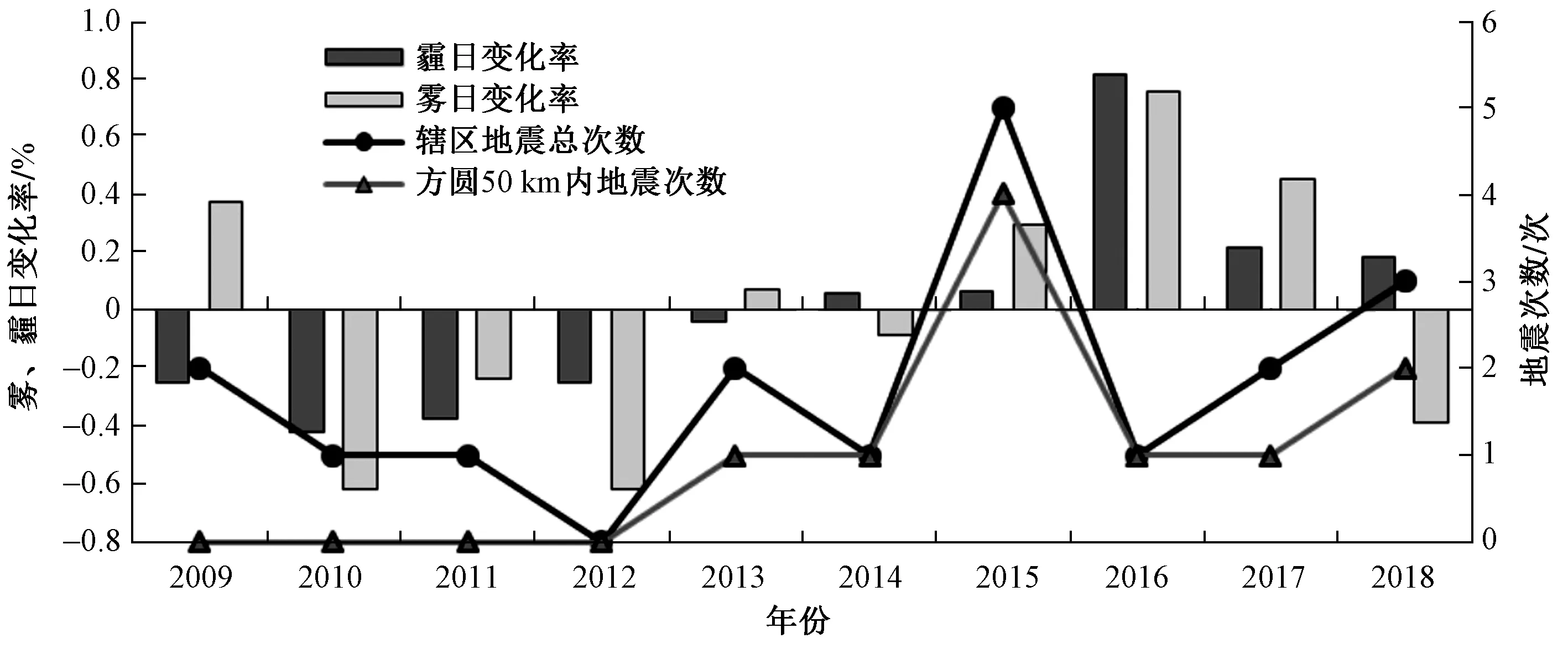

对比分析廊坊市年雾、霾日与廊坊市Ms2.0级及以上地震的分布关系(图4)发现:廊坊市年地震活动与廊坊市区雾、霾日年变化率(逐年雾、霾日与10年平均值差值之比)有较好的一致性对应关系,而与方圆50 km内地震活动关系更密切。2013年之前廊坊市区方圆50 km内地震活动少,年霾日以偏少到显著偏少为主,雾日除2009年外也总体偏少;2013年之后地震活动趋于频繁,年霾日为正常到偏多,雾日除2018年外也呈正常到显著偏多,其中2016年雾、霾日均达到异常偏多。分析发现,2015年11—12月2次地震发生日期偏晚,地震后地温偏高时段延至2016年3月,2016年1—3月霾日连续偏多,1月雾日偏多。可见,地震活动频繁可引起地温环境异常,进而造成雾、霾日的分布异常。

从月分布看,雾日最多月是12月,平均为2.7 d,最少月是4月,无雾日出现。霾日最多月是7月,平均达13.9 d;次多月是1月,为13.2 d;最少月是4月,为8.2 d。雾日发生较少时段为2—8月,各月平均值不足1 d;霾日发生较少时段为4—6月和8—10月,各月平均值不足11 d。雾、霾的月分布既有相似的趋势,也有不同:霾日分布呈双峰型,雾日基本呈单峰型;除7月雾、霾分布有显著差异外,雾多发生在9月—次年1月,以秋、冬季为主;霾多发生在11月—次年3月,以冬季、早春为主。

3 雾、霾日的浅层地温特征

3.1 年地温距平特征

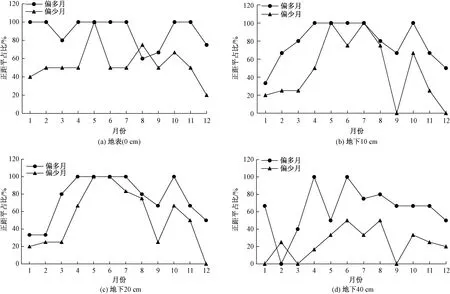

霾日地表温度为正距平(表1),其余几层均为负值。正距平占比平均为65.2%、39.3%、40.6%和48.6%,相比上述年、月霾日偏多地温距平明显偏高的情况,霾日地温正距平占比偏低,但发现霾日前1~2 d浅层地温正距平占比达50%~65%,均较霾日偏高,相比雾日,霾形成前地温即有偏高且持续的特征,表明霾形成有累积过程,而霾日当天浅层地温距平均为负值的个例,天气条件主要为空气湿度较大(日平均相对湿度≥65%)、阴天(日照时间≤2 h)、3级以上风和有降水,其中大风时段主要为霾消散前夕或者为大风天气条件下造成的霾。

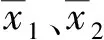

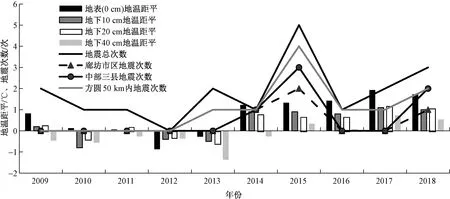

图1 2009—2018年廊坊市年平均浅层地温距平与雾、霾日的对应关系Fig.1 Corresponding relationship between annual average ground geotemperature anomalies in shallow layers and fog, and haze days in Langfang City from 2009 to 2018

综合结果表明:廊坊市区及方圆50 km内地震活动对廊坊市区雾、霾日增多及异常分布有一定促进作用,其主要作用为地震活动可以改变地温场分布,而近地面地温偏高不仅是雾、霾产生的有利背景环境,同时或为降雨、降雪[28]等天气的产生提供了一定的基础热力条件,雨雪天气一段时间内可造成浅层地温下降。

在高粱种植过程当中,采用连作方法将会对高粱产量造成影响,甚至会导致病虫害出现。由于高粱植株相对较大,并且高粱的根茎可以延伸到土壤当中,能够更好的吸收肥料。而轮作倒茬的应用,有助于促进其吸收肥料及水分。

由上述分析得出,浅层地温偏高与年雾、霾日偏多有明显的一致性变化,且由于雾、霾形成的气象条件有差异,雾日的浅层地温年正距平比例较霾日略偏低。

3.2 月地温距平特征

进一步从月时间尺度分析月地温距平与月雾、霾日的分布关系。规定月雾、霾日数与10年同期月平均值相差在1 d以内为正常,较平均值多1 d以上为偏多,较平均值少1 d以上为偏少。结果表明(图2):霾日偏多月地表及地下10、20、40 cm地温正距平的占比平均为90.1%、78.6%、75.8%和63.5%,占比随地温层加深依次下降,其中4—7月、10月地表及地下10、20 cm地温正距平占比达100%,地热层相对深厚。霾日偏少月4层地温正距平占比分别为54.3%、46.8%、53.1%和23.9%,地表层占比最高,较霾日偏多月正距平占比明显下降。分析霾日偏少月地温为正距平的个例,主要出现在春末至秋季,这时期风力较大或降水较多,气象条件不利于霾的形成。霾日正常月(4—5月、7月、11月为偏多或偏少月)4层月地温正距平占比平均为61.5%、47.9%、44.8%和36.5%,正距平占比介于霾日偏少月和偏多月之间,其中3月、6月和8月地温偏高特征相对明显。综上,月地温偏高与月霾日偏多有明显的一致性对应关系,月霾日正常到偏少而地温偏高的原因主要是季节转换造成的风速较大或降水增多。

④基础工作薄弱,难以满足防汛抗洪需求。嫩江、松花江、黑龙江流域防汛基础工作相对落后,一定程度上影响防汛抗洪工作。仍有重点城市缺乏超标准洪水防御方案,近年制定的一些调度方案、防洪预案的科学性、实用性和可操作性不强。防汛物资储备普遍不足,抗洪抢险专业队伍建设滞后,难以满足流域性大洪水抗洪抢险需求。

图2 霾日的月地温正距平占比平均分布Fig.2 Average proportion distribution of positive anomalies in the monthly ground geotemperature of haze

分析雾日的月地温矩平特征发现,雾日偏多月地表及地下10、20、40 cm地温正距平占比平均为63%、69.4%、54.6%和48.1%;雾日偏少月4层地温正距平占比平均为61.5%、34.5%、32%和19%,除地表正距平占比与雾偏多月相差较小外,其余几层明显偏低;雾日正常月4层地温正距平占比平均为76.7%、72.2%、73.9%和52.3%,较雾日偏多月、偏少月占比偏高。分析原因:雾日为正常分布的月份较雾日偏多月和偏少月发生频次多,每月均有分布;此外,雾日偏少月地温偏高的原因还有空气相对湿度较小,产生了轻雾或霾。

转接人工服务总是“座席正忙,请等待”,语音客服选项极多却总答非所问,一个售后小问题辗转数月无人理会……据调查,作为售后服务的重要环节,一些企业的客服电话不但无法妥善解决消费者的问题,反而因为沟通不畅,屡屡引发矛盾。这正是:

3.3 雾、霾日的地温距平特征

分析2009—2018年雾、霾及雾、霾混合日当天浅层地温距平分布发现(表1):雾日地表及地下10、20、40 cm平均地温距平均为正值,正距平占比分别为73.2%、66.4%、64.9%和60.3%,从地表到地下依次递减,地表平均距平最高,为1.52 ℃。雾日地温距平为负的个例,形成在雾出现在降水日或降水日后,占比达49%;另有51%形成在阴天、空气潮湿的条件下,部分个例后期伴大风天气。

表1 雾、霾日的地温平均距平Table 1 Average anomalies in the daily ground geotemperature of fog and haze ℃

对比分析2009—2018年廊坊市霾日和同期地表(0 cm),地下10、20、40 cm年平均地温(浅层地温,下同)距平发现:2014—2018年年霾日较10年平均值(13.1 d)偏多,浅层地温除2014年40 cm地温较常年(1981—2010年)偏低外,其余均为明显正距平,比例达95%,其中地表温度偏高1 ℃以上;2009—2013年年霾日较10年平均值偏少,地温负距平比例平均达65%,其中40 cm地温距平均为负,且地表地温距平低于0.5 ℃的比例达80%,其余几层距平低于0.5 ℃的比例达100%。从图1可以看出,各层地温距平在2013—2014年均出现明显拐点,2014年各层地温距平较2013年均明显上升 1 ℃以上,利用Yamamoto统计方法作等级n1=n2=5的突变检验,n1、n2为4层地温时间序列的长度,取5 a,设定的显著性水平为0.01。结果表明:2013—2014年各层地温距平都发生了突变,2013年之前较常年偏低,之后偏高,霾日分布也在2013年之前偏少,之后偏多,与地温距平的变化趋势表现一致。

雾、霾混合日46 d,分别占雾日、霾日总数的35.1%和3.5%。4层地温正距平占比分别为82.6%、76%、78.3%和70%,平均距平均为正值(表1),其中地表最高,为2.10 ℃。相比雾日、霾日,雾、霾混合日地温明显偏高,其中地温为负距平的个例,天气条件也以潮湿(日平均相对湿度≥70%)、阴天或有降水为主。

对某一时间序列,定义一信噪比,计算公式如下:

综上所述,雾、霾日的地温以偏高特征为主,并以雾、霾混合日特征最明显,偏热层相对深厚;霾形成前1~2 d浅层地温有偏高且持续的特征,表明霾形成有累积过程;雾形成日地温偏高特征较霾明显,水汽条件较霾高;雾、霾日地温为负距平的个例,天气条件主要为阴天、潮湿或有降水。

4 地震活动对地温和雾、霾的影响

4.1 地震活动对地温的影响

对比分析廊坊市境内Ms2.0级及以上地震活动与年地温距平的分布关系(图3)发现:2013年之前廊坊市区及廊坊中部相邻三县均没有Ms2.0级及以上地震发生,各层地温总体以偏低为主,2013—2018年廊坊市区及方圆50 km内出现过地震活动,其中2015年最多,达4次,而从2013年出现地震活动开始,2013—2014年各层地温转为偏高,2017年达到最高。相关研究[25-28]表明,地震活动及其释放的能量可以引起地温场的分布变化。但年地震活动次数与年地温变化在时间节点上并不完全一致,各层地温最高年份均出现在2017年,且出现在频繁地震活动之后。原因可能是震后地温升高具有延迟性,后续年份地震发生对地温升高的增强或减弱作用,廊坊市区外地震的活动,Ms2.0级以下小地震的发生以及降水等天气条件的影响等。但廊坊市区及方圆50 km地震活动与年地温明显的一致性变化应引起重视。

图3 廊坊市年地震次数与年地温距平分布Fig.3 Distribution of annual seismic frequency and annual ground geotemperature anomalies of Langfang City

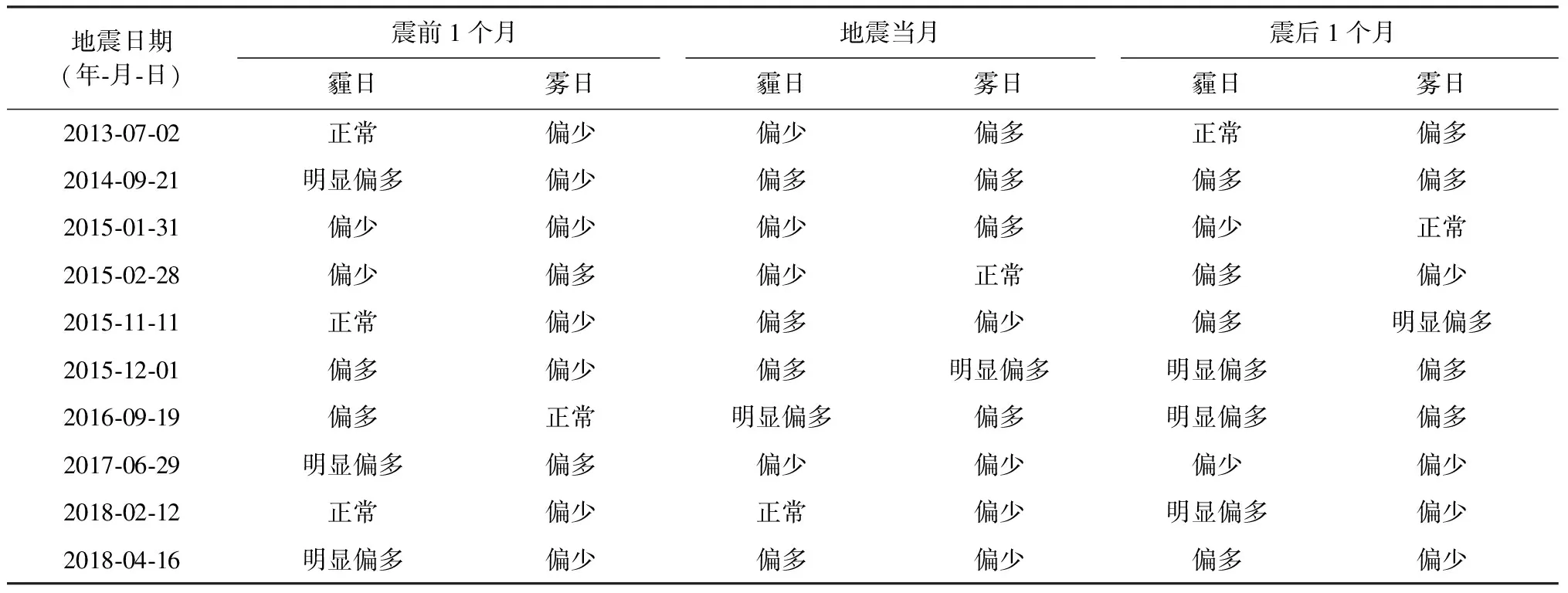

从月尺度、日尺度分析地震活动前后地温的变化发现,地温在地震前后1个月总体有偏高的现象,并以地震后1个月相对明显,地震前1个月、地震当月、地震后1个月地温距平为正常偏正及以上的占比平均为68%、70%和90%,以地震后1个月为最高,并以地表为最高,达100%。从日时间尺度分析,地震日后1周内地温为正距平日数明显高于地震前,4层地温呈一致性变化,约50%的地震发生后,地温偏高状态达7~30 d不等;而地震发生当天其地温距平较前一天上升的比例,从地表至地下40 cm分别为80%、40%、50%和60%,地表温度上升较明显。

综上,地震活动前后地温多呈偏高状态,地震活动次数多地温偏高特征明显,并以震后偏高最明显,同时地震后地温升高、变化具有一定延迟性、持续性,降水、大风等天气发生可造成一定时段地温下降。

4.2 地震活动对雾、霾的影响

应用SPSS 22.0统计学软件进行数据分析,计量资料用较(±s)表示,计数资料用例数和百分率(%)表示,分别行t检验和χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

图4 廊坊市年雾、霾日变化率与廊坊市Ms2.0级及以上地震活动的分布关系Fig.4 Distribution relationship between the annual change rate of fog and haze and seismic activities of Ms2.0 or above in Langfang City

从月时间尺度分析廊坊市区方圆50 km内地震活动前后雾、霾日的分布特征(表2)发现:震前1个月、地震当月、震后1个月霾日偏多月占比依次为50%、50%和70%,雾日偏多月为20%、50%和50%,雾或霾日偏多月为60%、70%和80%;霾日正常月为30%、10%和10%,雾日正常月均为10%;霾日偏少月为20%、40%和20%,雾日偏少月为70%、40%和40%。由此可见,地震活动发生后月雾、霾日数均呈不同程度增加趋势,以震后1个月增加相对明显。

表2 廊坊市区方圆50 km内地震活动与月雾、霾日的分布关系Table 2 Distribution relationship between monthly fog and haze days and seismic activities within a radius of 50 km around of Langfang City

从日时间尺度分析,2009—2018年廊坊市区及方圆50 km内地震活动日前后雾、霾的分布发现:地震日当天出现雾或霾共4次,占比达40%,没有雾、霾天气的地震当日其天气现象为大雨、中雪或大风天气。分析地震日前、后1周雾、霾日的分布数发现:地震前1周内,霾日22 d,雾日5 d,占比达38.6%;地震后1周内出现雾日4 d,霾日34 d,占比达54.3%。雾、霾总日数明显上升,霾日较雾日增加明显,这是由于雾形成需要的水汽条件较霾高。

相比霾日,年雾日出现较少,分布变化规律与霾相似,也有不同。2013年之前,雾日偏少年份占比达60%,之后偏多年份占比为60%。雾日偏多年地表、地下10和20 cm处地温正距平比例平均为80%,40 cm为60%,地表温度为负距平的年份为2013年,虽然为负距平,但较前一年明显上升,升幅大于0.5 ℃,雾、霾日也较2012年明显增多。雾、霾的分布差异与各自形成的气象条件有关,雾日形成需要较高的水汽条件。尽管如此,雾日和霾日在相同年份偏多且连续几年出现偏多,4层地温距平则表现为连续偏高,如2015—2017年雾、霾日数连续3年偏多,各层地温连续3年均为明显正距平。

5 结论

(1)廊坊市雾、霾的发生、分布既有相似的特点,也有不同,霾的月分布呈双峰型,多发生在11月—次年3月,以冬季、早春为主,峰值出现在7月和1月,最大值出现在7月;雾的月分布基本呈单峰型,多发生在每年9月—次年1月,以秋、冬季为主,峰值月出现在12月。

即便是同样一件事,当其发生的时间、空间不同,对陆游而言都会产生截然不同的情绪效果,譬如他在嘉州所写的《迎诏书》云:“忆瞻銮仗省门前,扇影鞭声下九天。寂寞嘉州迎诏处,忽闻鼔吹却凄然。”“鼓吹”之声比”扇影鞭声”应该更为热闹,而陆游却感到特别寂寞凄凉,可见他对时间之今昔、空间之优劣的意识多么根深蒂固。

(2)雾、霾的形成、分布与浅层地温距平偏高关系密切,年、月分布上霾日的地温偏高特征较雾日明显。雾、霾同期均明显偏多的时段,地温为正距平的特征最显著,地表及地下10、20、40 cm地温正距平占比平均达70%以上,其中地表达80%以上。

2、突发性供油不足。拖拉机运行中出现供油不足,如果排出空气更换柱塞、喷油嘴后仍不见效,那就是喷油器的喷油针顶杆内小钢球偏磨使喷油不能雾化所致。此时应换一粒小钢球,如没有也可用自行车飞轮钢球代替。

(3)雾、霾及雾、霾混合日地温距平分布不同。雾、霾混合日地温正距平占比最高、地温偏热层相对深厚;霾形成前地温有持续偏高特征,表现出自然累积的特征;雾日地温正距平占比较霾日高,雾、霾日地温为负距平的个例,其天气条件多为阴天、空气潮湿或有降水。

2.奋力打造陶瓷文化旅游示范区。景德镇打造陶瓷文化旅游示范区具有深厚的陶瓷历史文化底蕴和当代浓厚的陶瓷艺术氛围优势。景德镇市正在深入推进“三个五”战略行动,坚持“国际化思维、全域化规划、项目化推进、景区化建设、一体化发展”的发展举措。以景区化的理念,打造城景一体化的旅游城市,不断完善旅游基础设施和服务功能,优化设计陶瓷文化旅游精品路线,把全市各旅游点串起来,形成城市“大旅游”格局,把景德镇建设成为一座世界著名的陶瓷文化旅游圣地。

(4)地震发生前后1个月内,浅层地温有偏高的特征,并以地震发生后1个月内偏高特征明显。每次地震发生后地温上升多具有一定的延迟性、持续性,与震级、深度等有一定关系,地震活动次数越多,地温偏高的特征相对明显和持久。

国内大省广东、浙江、山东实施标准化战略力度空前。广东、浙江、山东与江苏省都是国家标准化综合改革试点省份,标准化争夺发展先机日趋激烈。广东“十一五”以来连续3个五年规划都实施技术标准战略,设区市纷纷出台支持措施。浙江2018年省级机关目标责任制拿出5分对41个厅局进行标准化考核,权重占比2.5%,在全国率先设立政府“标准创新贡献奖”,激发标准创新市场活力。山东成立省政府主要领导任组长的标准化战略领导小组,定期研究制定重大规划、政策。

(5)廊坊市方圆50 km内地震活动与廊坊市地温升高,雾、霾增多及分布异常关系密切。地震活动引起的地温升高为雾、霾的形成提供了有利条件,或者也为降雨、降雪等天气的产生提供了一定的基础热力条件,雨雪天气可以造成地温一段时间内下降。