股权质押融资风险的“灰犀牛”

2021-09-18王梦汐

王梦汐

如何理解股权质押

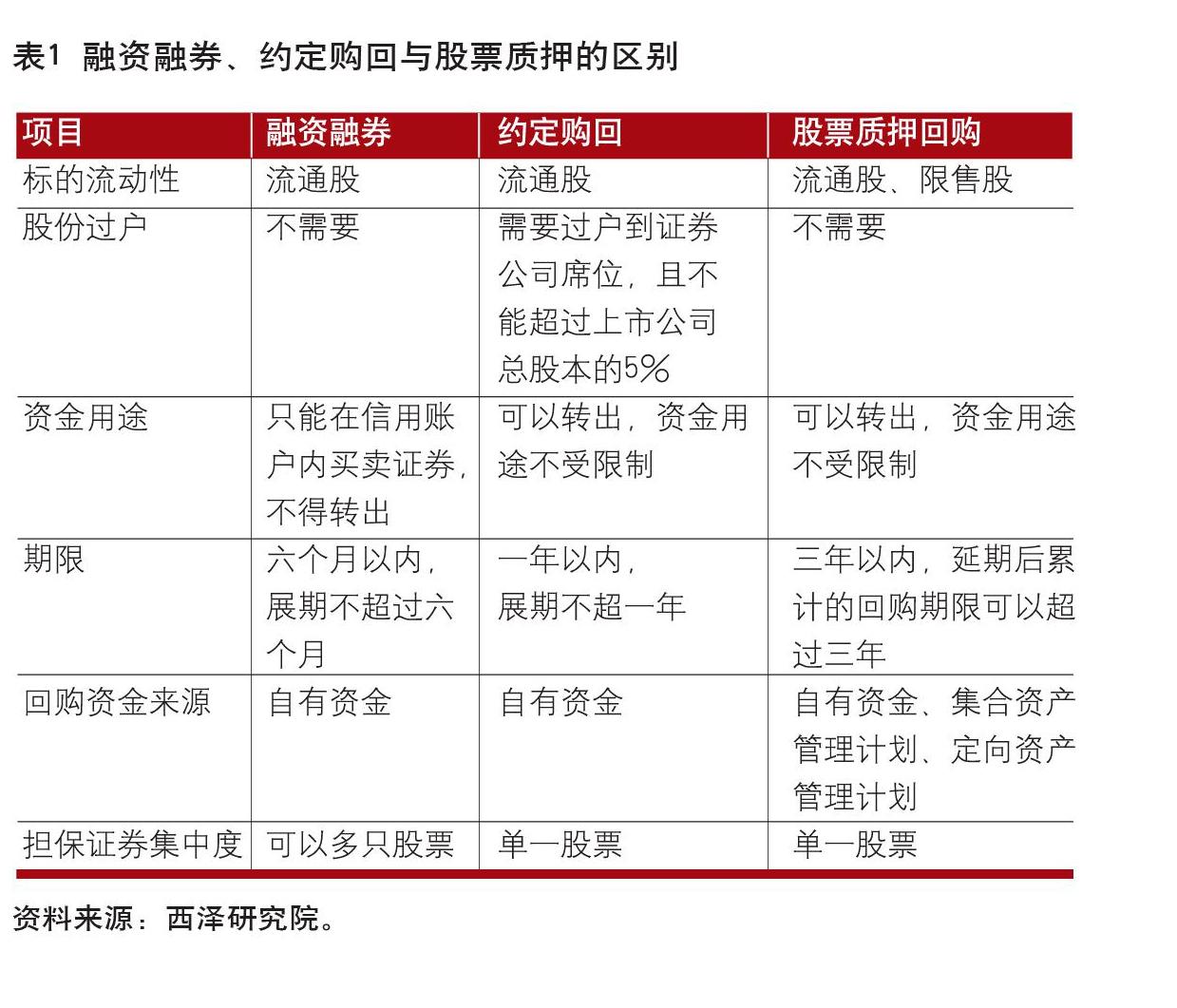

股权质押(Pledge of Stock Rights),又称“股权质权”,是指出质人以其所拥有的公司股权作为质押标的物而设立的质押。股票质押回购已成为证券公司的重要盈利來源之一,并形成了与融资融券和约定购回业务的优势互补。但同为类贷款业务,股票质押回购业务与融资融券、约定购回业务之间存在一些区别(见表1)。在展期和回购资金来源等方面,股票质押回购的准入条件明显较其他两者更为宽松,所以不难解释其缘何被资本市场青睐有加。

股权质押作为一种直接融资手段,常见于美国、印度、中国及中国台湾等多个国家和地区。在美国,经Ying Dou等调查证明,控股股东常将股权质押以追求个人消费或回购股票,而其他大股东则会利用贷款对公司运营进行再投资,包括跨国企业在中国等新兴市场的运营。不同于美国的股权质押是非公开披露信息,中国证券监督管理委员会要求上市公司披露持股超过5%的股东的股份质押信息,因此我们能够进一步发现,施行股票质押有利于上市公司股东在短时间内盘活资产存量,化解垫资风险。

但股票质押行为也暗示了公司可能正受到财务约束,导致股价下跌,当触达风险点时,质押公司将面临追加保证金、被动减持甚至控制权转移。所以,进行股权质押后,质押公司可能会参与更多的企业社会责任活动,采取干预年报信息披露等策略性方案,推行“高送转”的利润分配方案等,作为防止股价下跌风险“螺旋式”增大的积极信号。

股权质押的发展现状

截至2021年上半年末,质押待购回余量已下降至4623亿股,相比2019年末下降了20.16%。相比2020年半年末,2021年半年末质押集中度超过50%、质押集中度介于40%~50%、30%~40%的个股数量占比,均有不同程度的下降(见表2)。股权质押市场的整体规模收缩,究其原因,一是对大股东监管力度的进一步加码,股权质押超过50%不得行使表决权,限制了大股东质押股权的行为;二是券商严控新增,降低上市公司质押比例,严控高亏损、低流动企业的质押规模;三是疫情之后货币市场流动性充裕,纾困资金到位缓解了上市公司的资金链困难。

从行业集中度来看,在质押集中度超过50%的行业中,房地产业居首位。根据优序融资理论,股权融资后于内部融资和债权融资。在控制房地产企业有息债务增长,并设置“三条红线”的政策背景之下,房地产企业资金链紧张,债权融资也遇到瓶颈,因此股权质押成为主要融资方式之一。

高质押比例和关联交易的出质人是质押“雷区”。由于股权质押存在相当程度的信息不对称性。因此,质押公司可能对资金的使用选择性披露,为追求个人利益而投资不当,造成自由现金流管理问题,影响企业内部运转;上市公司还会反映在股价上,形成恶性循环,进而损害质权人利益。

据统计,自2020年下半年以来,在场外质押中,约有20家银行因股权管理问题受到处罚,质押公司的高质押比率和关联交易是罪魁祸首。2021年7月,厦门农商行1亿元股权流拍引起了业界关注,剖析其财报会发现,该农商行还面临大股东高质押率(多位股东质押率高达90%)和关联交易等诸多问题(2018~2020年,关联交易余额占同期资本净额的比例由31.7%上升至106.7%)。事实上,6月17日,银保监会发布监管办法,要求银行保险机构大股东质押银行保险机构股权数量超过其所持股权数量的50%时,大股东等不得行使表决权。

在场内质押中,高质押率和市场风险较为突出,是主要的风险点。一方面,出质人基于自身扩大控制权的目的,进行滚动质押,即获得资金再入股同一家企业;另一方面,存在质押合同不符合规范,包含控制权转移给资质不足等情况。此外,杠杆收购现象越发普遍,收购方可能借新还旧,即借助股票质押方式获得长期低利率贷款,去偿还收购期间的短期高利率贷款,如果收购企业的营业利润无法及时弥补资金缺口,出质人所面临的债务风险和流动性风险将会成倍增加。

股权质押的风险防范与化解

2018年,A股低迷,上市公司股权质押频繁爆仓,危机达到阶段性峰值,股权质押风险已成为多数企业的第一压力,而质押集中度也成了衡量股票是否可以买入的主要标准。据统计,截至2018年底,A股跌破预警线的公司数量占全部股权质押公司数量的62.4%,对应的市场规模占比为50.9%。2020年新冠肺炎疫情 暴发,生产制造业停工停业致使供应链受损,现金流管理难度加大,股权质押风险再次来袭。尽管短期内伴随宽松的货币政策和国内疫情防控得当,股权质押的“灰犀牛”风险得以缓解,但是风险资产受流动性回撤影响的隐忧犹存。

预防和化解股权质押风险应有章法可循,并非总是被动等待结构性牛市的来临。本质上股票质押风险的化解之道是有效降低企业的经营杠杆率,各地政府也曾依此思路对部分企业进行纾困。笔者认为,相比盯住平仓线按期计算风险,应提前采取措施,精准锁定风险边界。

债权人应施加总量与额度限制,严控股权质押整体规模、速度和比例。首先,严控新增,降低上市公司质押比例,尤其是要严控高亏损、流动性较低的企业质押规模。其次,消化存量,全面整顿2018年股票质押给券商造成的巨额损失。当前,仍有超过60%的上市公司进行了股权质押,券商应以消化存量为主,同时辅以从事安全性更高、更谨慎的质押业务。最后,严守质押比例,国家规定最高股票质押比率不得超过60%,而这是国家规定的上限,在实际执行过程中应该更为慎重

完善股权质押管理,尤其是保证登记手续、资质审查等无误。应严守质押率红线,尽职调查关联交易情况,出质人的资金来源和去向,以及经营风险和问题。此外,在客户准入层面建立征信评级和授信审批程序,运用金融科技手段,对出质人进行精准客户风险评估,并实时监测信用风险。做好事前管理,尽力将质押风险控制关口前移,同时做好应对不同风险的准备。

提升公司内部治理水平,有序实现可持续发展的长期目标。要求质押水平超过5%的股东及时且全面披露股权质押情况,不断强化内部控制和规范运作。增强对其他股东利益和公司声誉的维护意识,以公司可持续发展为目标,充分了解公司运转和现金流现状,正确使用融资资金,将质押比例控制在合理范围内,同时对其他股东质押行为也执行监督,确保公司资本结构健康。

面对大股东触及平仓市值频发,A股市场震荡下行,部分上市公司经营风险放大,化解股权质押风险仍然任重道远。国资纾困基金虽然能短期发挥作用,但是无法填平因上市公司经营业绩不佳所造成的资金沟壑。此外,频频出现的“爆仓”等情况也说明,很多大股东已无力改善资金流动性。笔者认为,化解风险不能急于求成,应在防范新增风险的同时,采取合理措施有序疏解“灰犀牛”风险。

质权人和出质人之间争取协商解决,可通过约定展期或补充标的证券等多种方式进行处理。此外,金融机构对股权质押违约的上市公司,或采取罚息方式施加压力,但笔者并不认为这是解决问题的最佳选择。假设不存在经济形势下行等宏观因素,上市公司大多存在短债长投,投融资期限错配的劣势,即股票质押融资通常为一年,最多三年,而项目的投资回报期却往往更久,从而使其资金周转不灵。因此,违约的补救措施也应充分考虑期限错配等因素,融出方应在对融入方投融资结构充分了解的情况下再对症下药。

可适当采取催收手段进行风险防范和化解,必要时应依靠法律手段进行违约处置。疫情防控期间,中国人民银行等六大监管部门在2020年2月发布政策性文件,表示可适当延长上市公司并购重组行政许可财务资料有效期;同时,也有上市公司成功申请了股权质押延期回购、信息披露延期等。此外,为保证质权人利益,即便约定展期,如出现不可抗力因素,临时取消展期并要求债务方按原定日期履约属于合法行为,可以依法起诉按照违约处置。毋庸置疑,爆仓所导致的仲裁和诉讼增加仍会增加资金成本和时间成本,因此事中投资运作和事后维护管理仍是化解风险的重中之重。

(作者单位:西泽研究院)