Lapidus手术治疗中重度外翻畸形的中期疗效

2021-09-18丰波田维庆邹英财张佩光张澜林立功

丰波 田维庆 邹英财 张佩光 张澜 林立功

(内蒙古医科大学第三附属医院手足踝外科,内蒙古包头 014010)

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准

纳入标准:①年龄<70岁;②经手法、影像学检查,存在TMTJ1 松弛的中、重度外翻;③既往患足无外伤史和手术史;④全身情况良好,无严重心脑血管疾病,无明显外科手术禁忌证。排除标准:①轻度外翻畸形;②第1 跖趾关节明显骨关节炎;③严重骨质疏松、Charcot关节病、神经系统疾病等。

本研究经内蒙古医科大学第三附属医院伦理委员会审批,且所有患者均签署知情同意书。

1.2 研究对象

2013 年3 月至2017 年6 月在内蒙古医科大学第三附属医院接受Lapidus手术治疗的合并TMTJ1不稳定的中、重度外翻患者29例共33足,其中5例患者(5足)失随访。最终24例患者共28足纳入本研究进行回顾性分析。其中男1 例1 足,女23 例共27足,年龄39~65岁,平均年龄(51.6±8.2)岁。左足12 例,右足8 例,双足4 例。根据Mann外翻分度[4],中度[外翻角(hallux valgus angle,HVA)30°~40°、第1、2 跖骨间角(intermetatarsal angle,IMA)13°~16°] 9 例共10 足;重度(HVA>40°、IMA>16°)15 例共18 足。10 例共12 足存在第2 跖骨头下痛性胼胝;3 例共5 足存在第2 跖骨头坏死;5例5足伴有中足骨关节炎,表现为中足背内侧疼痛及骨性隆起;5 例共6 足合并跖内收;6 例共7 足伴有平足,无明显后足症状。4 例共5 足采用传统Lapidus 手术,20 例共23 足采用改良Lapidus 手术。13例共15足采用2枚空心螺钉交叉固定,11例共13足采用1枚螺钉联合锁定接骨板固定。6例共7足附加腓肠肌松解术,16 例共18 足附加Akin 术,13 例共14 足附加外侧跖骨头Weil 截骨术,2 例共4 足附加Swanson假体置换术,5例5足附加第2、3跖楔关节融合术,3例3足附加Reverdin术。

1.3 手术方式

患者麻醉后取仰卧位,双侧手法检查对比及麻醉下弹力带绑扎前足模拟负重判断,均存在TMTJ1不稳定。常规术野消毒,铺巾。

1.3.1 改良Lapidus 术:通常首先选择融合固定TMTJ1,纠正三平面不稳定。常根据不同固定方式选取切口,交叉螺钉选择三切口,第1、2 趾蹼间1.5 cm、第1 跖趾关节内侧4 cm、TMTJ1 背内侧3 cm;接骨板联合螺钉固定选择双切口,第1、2趾蹼间1.5 cm、第1 跖趾关节内侧近端延伸至跖楔关节10 cm。首先松解外侧软组织,切开第1、2 趾蹼间外侧切口,松解收肌、籽骨悬韧带及外侧关节囊,向内掰趾过中线达15°;第1跖趾关节内侧切口,保护趾背内侧皮神经,倒“L”形切开关节囊,显露第1 跖趾关节,观察关节面软骨及倾斜情况;TMTJ1 切口处两侧锐性分离,保护血管神经束,切开关节囊,显露关节,克氏针撑开器撑开后,通常用骨刀或刮匙原位处理关节软骨面,保留软骨下骨,若IMA 明显增大或第1 跖骨过长,选择微型摆锯进行楔形截骨,略多切除跖楔关节的跖侧和外侧,关节面予2.0 mm 钻头钻多孔,旋后、挤压、下沉手法复位,保持第1、2跖骨头在矢状面处于同一水平,克氏针临时固定,C 型臂X 线机透视下观察复位满意后,2 枚3.5 mm 或4.0 mm 全螺纹空心螺钉交叉固定,或选择1枚空心螺钉联合Ø2.7 mm内侧锁定接骨板固定。

1.3.2 传统Lapidus 术:完成TMTJ1 融合固定后,常规进行拉钩试验(hook test)、挤压分离试验以及C型臂X 线机下模拟负重,根据活动范围与影像学角度对比,评估与判断是否仍存在明显的水平面、矢状面不稳定。若存在不稳定或不能明确其可靠性,则于第1、2跖骨基底部以1枚横向螺钉固定。最后用摆锯处理远端内侧骨赘,缝合关节囊,关闭切口,包扎固定。根据情况附加Akin、Weil 截骨术等。

1.4 术后处理及康复

切口术后常规换药,2周后拆线,腓肠肌松解者予石膏固定3周,穿前足免负重鞋适度行走。术后8周不完全负重,术后3 个月后影像学证实愈合后恢复负重。

1.5 随访及观察指标

所有患者术后3、6、12个月门诊随访,之后每年门诊随访1 次。术后1周内及门诊随访时常规拍摄患足正、侧位X 线片。术前及末次随访时测量或评估负重位影像学指标,包括IMA、HVA、胫侧籽骨位置(tibial sesamoid position,TSP)(Ⅰ-Ⅶ级)、第1跖骨头外侧缘圆弧征(lateral round sign);同时记录疼痛视觉模拟评分(visual analogue score,VAS)[5],并采用美国足踝骨科学会评分(American Orthopedic Foot and Ankle Society score,AOFAS)评价跖趾关节功能:优为90~100 分,良为75~89 分,可为20~74分,差为<50分。

1.6 统计学方法

采用SPSS 22.0 统计学软件进行统计学分析。IMA、HVA、AOFAS 评分、疼痛VAS 评分、愈合时间经统计学分析均符合正态分布,以表示。采用配对t检验比较术前与末次随访时IMA、HVA、疼痛VAS 评分、AOFAS 评分;采用独立样本t检验比较不同固定方式的愈合时间;采用χ2检验比较术前与末次随访时TSP、出现第1跖骨头外侧缘圆弧征比例。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

所有患者均获得随访,随访时间19~50 个月,平均随访(40.0±8.3)个月。2 例患者2 足出现轻度内翻,取内固定时予松解软组织纠正;2例患者2足出现第1跖骨头下籽骨痛,1足行内侧籽骨半切除术,1足佩戴前足鞋垫缓解症状;16例患者共20足取出内固定,其中螺钉联合接骨板固定组9 例共11足,取出率84.6%。

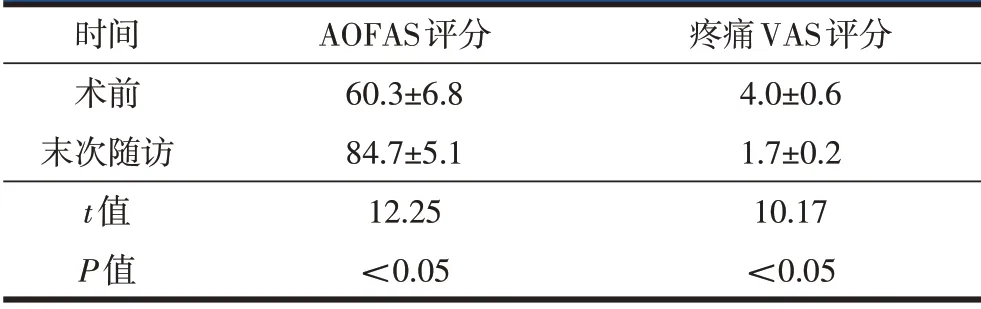

末次随访时HVA、IMA、TSP 均较术前改善,且差异均有统计学意义(P<0.05),18 足(85.7%)第1跖骨头外侧缘圆弧征消失,见表1。本组病例均达骨性愈合,2 枚交叉螺钉(15 足)愈合时间为(49.6±6.2)d,螺钉联合接骨板(13足)愈合时间为(47.5±5.1)d,这两种不同固定方式愈合时间差异无统计学意义(t=0.992,P=0.330);末次随访时AOFAS评分较术前升高,疼痛VAS评分较术前降低,且差异均有统计学意义(P<0.05,表2)。末次随访时跖趾关节功能为优20 足,良5 足,可3足,差0足,优良率达89.3%(25/28)。

表1 术前与末次随访时患者影像学指标比较(n=28)

表2 术前与末次随访时患者AOFAS评分、疼痛VAS评分比较(n=28,,分)

表2 术前与末次随访时患者AOFAS评分、疼痛VAS评分比较(n=28,,分)

典型病例见图1、2。

图1 患者,女,41岁,左足 外翻,行传统Lapidus手术,螺钉固定,附加Reverdin、Akin截骨术

图2 患者,女,61岁,右足 外翻,行改良Lapidus手术,螺钉联合内侧锁定接骨板固定,附加第2跖骨头Weil、Akin截骨术

3 讨论

Morton[6]于1928 年首先提出第1 序列过度活动(hypermobility)的概念,认为是众多足部疾病发生的主要病理机制。Lapidus[1]首次提出其与外翻畸形发生的相关性,青少年外翻更多见。临床上常表现为外侧跖骨过度负重引起的转移性跖骨痛、跖骨应力性骨折、第2、3跖楔关节炎等。早期的研究大多集中在第1 序列矢状面、水平面的不稳定。Faber 等[7]通过尸体研究发现,内侧柱不稳定中,与舟楔、距舟关节相比,TMTJ1 不稳定比例较大,矢状面占57%,水平面占82%。Myerson和Badekas[8]将矢状面>4°、水平面>8°定义为“TMTJ1 不稳定”。临床上主要通过Morton 手法检查评估第1 序列矢状面不稳定;通过前足绑扎弹力带后负重正位X 线片评估水平面稳定,但难以定量,主观性强,需双侧对比,凭借医师经验。

本组病例均在麻醉下进行Morton 法及前足绑扎弹力带模拟负重摄片,双侧对比,第1跖骨上下活动范围增加>1 cm,IMA明显缩小>8°,认为存在不稳定。近年来,第1跖骨在冠状面的旋转不稳定逐渐得到重视,认为是外翻畸形的一个重要致病因素,即使IMA 很好地纠正,如果跖骨仍存在轻微的旋前,籽骨没有完好复位于跖骨头下,外翻仍可能复发[9]。影像学负重位第1 跖骨头外侧缘形态、TSP及籽骨轴位片可以反映第1 跖骨旋转的程度[10]。Okuda等[11]发现外翻患者中第1跖骨头外侧缘形态多呈圆形,即“圆弧征”,占78.3%,后有学者证实“圆弧征”是跖骨内旋的征象,而不是真正的发育不良表现[12],与第1骨冠状面旋转呈正相关[9],因判断方便,可用于术中纠正及术后观察的参考指标之一。本组术前21足出现第1跖骨圆弧征,占75.0%,末次随访18足圆弧征消失,仅3足(10.7%)存在圆弧征,差异有统计学意义(P<0.05)。

TSP实际反映的是籽骨相对于第1跖骨的位置关系,与HVA、IMA呈正相关,TSP越大,HVA、IMA就越大。TSP 分为Ⅰ~Ⅶ级,正常足90%≤Ⅳ级,外翻患者88%大于Ⅳ级[13]。Chen等[14]认为外翻术后TSP 位置恢复至<Ⅳ级,跖骨籽骨系统可以达到力量平衡,明显改善足功能和获得好的满意度,复发率低。本组术前TSP≤Ⅳ级4足(14.3%),>Ⅳ级24足(85.7%);末次随访时,≤Ⅳ级25 足(89.3%),>Ⅳ级3足(10.7%),末次随访时与术前差异有统计学意义(χ2=19.05,P<0.05)。

3.2 Lapidus手术优势及选择原则

Lapidus 手术主要优势在于矫形接近畸形顶点,矫正能力强,同时可以增加腓骨长肌腱的效率,加强内侧纵弓的稳定性。适应于严重跖内收,内侧柱不稳定,伴韧带松弛的中、重度外翻畸形(IMA≥16°),复发性外翻,TMTJ1 退行性疾病,联合用于平足矫形治疗等;不适用于骨骼未发育完全的青少年患者,伴有第1 跖趾关节炎、活动性感染、足部血供障碍、神经性关节病、第1 跖骨短缩者,术前存在籽骨疾患者、专业运动员、舞蹈家需慎用[10]。传统Lapidus手术因固定第1、2序列易出现术后僵硬问题,改良Lapidus 手术因仅融合TMJ1,可以允许矢状面轻微活动,同时允许融合后的足部应力再分布,更为常用。临床应用中如何选择传统或改良Lapidus 术式?主要取决于术中第1 序列固定后,通过“hook test”、挤压分离试验、模拟负重试验判断水平面上的稳定性,若存在明显第1、2序列间隙增宽,说明存在横向不稳定,文献报道可达73.6%[15],则使用1枚螺钉横向固定,生物力学研究证明第1、2 跖骨(M1-M2)间固定效果最佳,稳定性强[16]。安全区域位于TMTJ1远侧1~1.5 cm[17]。本组实施传统Lapidus手术4例共5足,采用M1-M2基底部空心螺钉固定2 例共3 足,采用1 枚克氏针固定M1-M2 头部2 例2 足,6周拔出,占17.9%(5/28),适用于轻度不稳定。Willegger 等[18]回顾分析29 项研究共1470 足,与跖骨近端、干部、远端相比,Lapidus具有更强的纠正畸形的能力,对周围关节的影响小,但康复阶段较长为其不足。本组HVA术前为(36.4±4.3)°,末次随访时为(10.6±4.9)°,平均纠正(25.8±4.1)°;IMA 术前为(16.7±2.3)°,末次随访时为(6.6±1.9)°,平均纠正(10.1±2.3)°,差异均有统计学意义(P<0.05)。

3.3 手术操作技术要点及并发症防治

Lapidus 手术常见并发症是骨不连、畸形愈合、第1跖骨短缩、抬高、畸形复发等[15,19]。术中正确的操作及术后合理的康复训练是预防并发症的重要因素。关节面的处理、复位方法、力线的纠正、稳定的固定是手术成功的关键因素。①关节面处理包括楔形切除、原位处理,楔形切除易出现第1 跖骨短缩,引起转移性跖痛症,文献报道第1 序列长度丢失(5.3±1.7)mm[18],本组病例仅2 足(7.1%)采用楔形截骨,截骨时需要多切除偏跖、外侧骨质,由于跖楔关节自身解剖特点,操作时有时难以精准完成,需多次调整,因此原位处理关节面逐渐被推广。原位处理可最大限度保留长度,Boffeli 和Hyllengren[20]通过对比锯片楔形截骨与刮勺、磨钻原位处理,认为第1 跖骨短缩不需作为Lapidus 禁忌证,关节面原位处理同样可以矫正较大的IMA。无论采取何种方法处理关节面,关节面软骨下骨钻孔、“鱼鳞状”新鲜化处理骨面,促进愈合必不可少。②去旋转复位是纠正第1 跖骨旋前、内收、上抬畸形的重要操作步骤,术中需要稳定踝关节,采用旋后、挤压、下沉等技巧,保持第1、2跖骨头在矢状面处于同一水平,克氏针临时固定,透视后再予评估跖行足,满意后实施固定。本组2 例2 足出现第1 跖骨头下籽骨痛,1 足行内侧籽骨半切除术,1 足佩戴前足鞋垫缓解症状。③稳定的内固定可以提高融合率,便于早期术后康复,改善预后。Meta分析显示目前的骨不连率由以前的12%降至3.61%[21]。早期应用铬制肠线,不愈合率高达35%。此后固定方法不断改进,包括克氏针、骑缝钉、螺钉、接骨板、接骨板联合螺钉、髓内钉、外固定架等。交叉螺钉固定是最传统的固定方式,操作简便,对骨皮质血运破坏较少,稳定性较好,被认为是改良Lapidus术式固定的金标准[10]。Li和Myerson[22]提出要重视螺钉的正确固定及加压方式,第1 枚螺钉于内侧楔骨的偏外侧置入第1 跖骨,第2 枚于关节远端1 cm,跖骨偏内侧置入楔骨,做好埋头技术,推荐全螺纹螺钉固定。接骨板固定是另一种可供选择的固定方法,其设计种类、形状、强度也不断改进。目前认为1 枚加压螺钉联合接骨板固定更具生物力学优势,固定强度是单纯接骨板固定的3倍,是交叉螺钉的2 倍[23]。接骨板可放置于背侧、背内侧、内侧或跖侧,Drummond等[24]生物力学对比加压螺钉联合内侧、背侧、跖侧接骨板,认为跖侧及内侧接骨板具有更好的生物力学特性,背侧接骨板无明显优势。临床研究表明跖侧接骨板固定较易控制第1 跖骨的背跖位置,避免第1 跖骨异常提升,且跖侧入路损伤血管、神经的概率小,有较显著的生物力学优势,术后可立即接受全负重活动[25]。Cottom和Vora[26]推荐采用1枚跖侧加压螺钉联合内侧锁定钢板固定方式,认为跖侧加压螺钉发挥“张力带”作用,可增加融合部位的稳定性。本组病例均达骨性愈合,2 枚空心螺钉交叉固定13 例共15 足,平均愈合时间为(49.6±6.2)d,1 枚空心螺钉联合锁定接骨板固定11 例共13 足,平均愈合时间为(47.5±5.1)d,差异无统计学意义(P>0.05),16 例共20 足取出内固定,其中螺钉联合接骨板固定组9例共11足,取出率84.6%。

3.4 合并症的处理

总之,合理选择患者,术前、术中仔细评估第1 序列稳定性,重视关节面的处理、巧妙的复位手法、坚强的固定、逐步的功能康复,可获得满意的中期疗效。