地方高校ESP教学之问题与对策研究

2021-09-17黄蓉

【摘要】建设新时代中国特色社会主义,需要高校培养出一代代国际化复合型人才贡献才智。高校教育工作者应主动对现阶段英语教学改革中的ESP教学进行深入反思,总结经验,提升培养国际化复合型人才的水平。本研究以地方高校陇东学院为例,通过微信、电话访谈、电子问卷调查、课堂教学观摩等方式对担任过ESP课程教学的教师进行调研,总结出ESP教学中存在的突出问题,剖析其原因,并试图提出切实可行的解决对策,以期为大学英语教学改革提供借鉴。

【关键词】地方高校;ESP教学

【作者简介】黄蓉(1987-),女,汉族,甘肃庆阳人,陇东学院外国语学院,讲师,硕士,研究方向:翻译与翻译研究。

【基金项目】1.外教社-甘肃省普通高等学校英语教学改革研究项目“甘肃地方高校ESP教学团队建设实证研究——以陇东学院为例”(项目编号:W201911);2.全国高校外语教学科研项目“地方普通本科高校ESP教材编写与出版实证研究”(项目编号:2018GS0041A)。

一、引言

近年来ESP(English for Special Purpose专门用途英语)教学理论盛行。基于国内外对ESP教学研究及教学实践的可行性分析,ESP教学将是本科院校向应用技术型大学转型发展的重要举措。甘肃省于2015年发布《关于引导部分省属本科院校向应用技术型大学转型发展的通知》,将陇东学院等8所地方高校列为本省首批探索应用型发展模式的试点院校。教育部2017年发布的《大学英语教学指南》,将ESP明确列为大学英语的三大课程之一,并具体分为学术英语和职业英语两大课程群,标志着大学英语教学改革进入新的阶段——由EGP(English for General Purpose通用英语)向ESP转型发展。为响应时代要求,顺利实现转型发展,陇东学院初步探索了ESP教學发展策略,多个二级学院依托学科资源优势,开设了不同类型、各具特色的ESP课程,不断满足学生的个性化专业课程学习、学术交流、工作就业及创新创业等多层面需求。探索过程中,不可避免地暴露出ESP教学不成熟、不完善、不专业等问题。如何寻求有效路径建设新型ESP教学模式,已成为当前大学英语转型发展亟需解决的关键问题。

二、地方高校ESP教学存在的问题

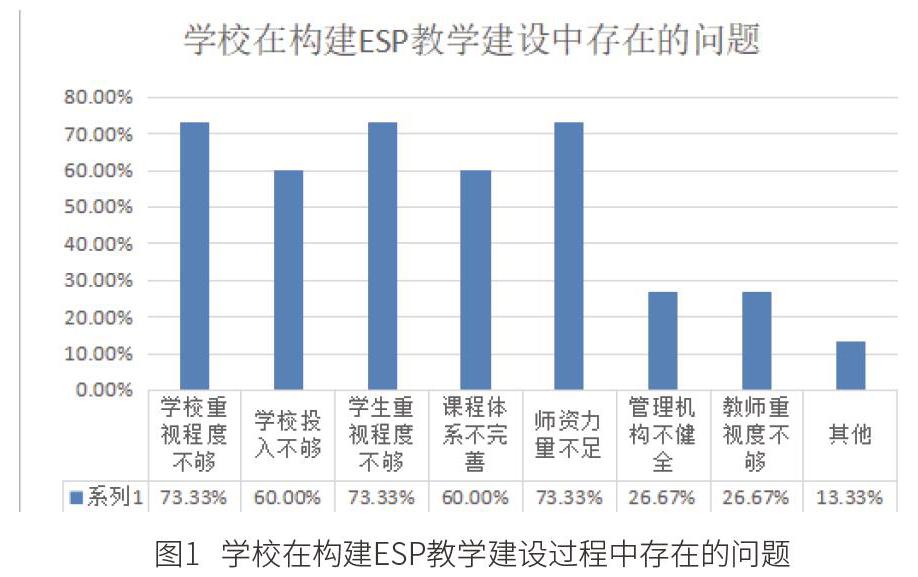

1. 学校在建设ESP教学中存在的问题。一是学校对ESP课程教学的重视程度不够。如图一所示,有73.33% 的受访者认为学校重视不够,具体表现为:学校并未从宏观层面构建ESP课程教育教学体系,课程设置缺乏系统性、正规性和科学性,仅在各二级学院开设了不同专业的ESP课程,且大多数ESP课程为选修课和考查课,只有极少数课程属于专业基础必修课。教学大纲制定不完备,ESP课程的课时分配较少(基本为32-64小时),教师难以完成教学任务,教育目标难以达成。对学科发展与教材开发的考虑有所欠缺,ESP课程的教材实用性低、针对性差、特色不鲜明,专业理论知识学习与实践活动有机融合程度不高。

二是学校投入不够。主要表现为:没有形成ESP教学团队,没有为ESP教师提供岗前、岗中等培训活动。调研数据显示,学校对ESP领域的科研、教学经费支持不够,没有在ESP教学中投入必要的人力、物力、财力,ESP教师对学校搭建ESP教学平台与培训基地的满意度为0,有73.33%的ESP教师未参加过本课程教学的相关培训,ESP教师的教学倾向于经验主义,甚至流于形式主义。

三是ESP教学管理机构不健全。学校及各二级学院均未设立类似于大学英语教学部或英语系的管理机构,对ESP教师的管理缺位,教学质量难以得到监控,教学效果未能得到合理、正规、专业的评估,ESP教师缺乏归属感。

四是对学生的课程考核评价体系不完备。因陇东学院开设的ESP课程多为选修课或考查课,课程考核相对宽松,考核方式多数为学期末小论文,未形成正规的书面考核办法;过程性考核缺失,难以科学评价学生的学习参与度、作业质量和学习效果。

2. ESP教师在教学中遇到的问题。第一,ESP课程师资力量薄弱,缺乏教学团队。如图一所示,有73.33%的受访者认为师资力量不足。本校的ESP教师,均由各二级学院英语基础较好的专业课程教师临时担任,没有培养出既能熟练运用英语,又能结合专业理论进行教学的专业ESP教师;另外,现有ESP教师都是根据自身经验进行教学,与其他ESP教师或者英语专业教师进行教学交流、研讨少,属于“单打独斗”。

第二,教师对ESP课程的重视不够。本校ESP教师对ESP课程的认识与了解不够深入,对实现ESP课程教学目标与教学成果的重视程度低,大多数教师只是把这门课程当作一个兴趣课或者专业课的考查课程来讲授。课前,备课时未投入太多的精力;课中,未能积极探索教学内容与方法的创新;课后,亦未做出及时的教学评价反思。

第三,ESP教师英语水平有限,开展ESP教学困难较为突出。统计结果显示,本校ESP教师全部为各二级学院专业课教师,他们的英语基础虽然较好,均为大学英语六级水平,但缺乏英语语言教学经验,对语言教学方法了解不够。因此,他们开展ESP教学的难度较大。问卷调查显示(如图2所示):有53.33%的ESP教师认为自身英语水平欠缺,难以满足ESP教学的需要。

第四,教学方法缺乏创新。如图2所示,有73.33%的ESP教师认为自己的教学方法陈旧、传统、单一,课堂上主要运用翻译、诵读、听写等教学方法,甚至存在教师“满堂灌”的现象。教学方法枯燥乏味,学生动口操练机会少,运用理论知识实践的机会更少。

3. 学生在ESP教学中凸显的问题。首先,学生对ESP课程认识薄弱,重视程度低。专业学生误以为只学好专业理论就可以应对市场需求,对ESP课程的重要性了解甚微。此外,学生对就业市场的专业技能要求较为模糊,对本专业的市场需求了解甚微,没有较为合理的职业生涯规划,没有响应国家培养国际化人才、多元化人才与一专多能人才的时代号召,导致学生ESP课程学习松懈。其次,学生英语基础较差,英语听说读写译水平低,对ESP课程难以消化。本校生源多来自西北地区甘肃省内,其中大部分来自庆阳市内,基础教育比较薄弱,尤其是英语水平比较差。因此,学习ESP课程的难度较大。再次,学生专业课基础薄弱,难以将英语与专业课学习有机融合。ESP课程对专业基础和英语水平都有较高的要求,本校学生生源差,学习主动性较差,课堂参与度低,学习效率低。如图二所示:ESP教师认为学生基础薄弱和学生课堂参与度低占比均为73.33%。最后,ESP课程的考核难度小,不注重过程性考核。学生学业压力较小,很容易就能通过ESP课程考核。

三、存在问题的原因剖析

1.思想上缺乏重视。无论是学校、教师还是学生,都把ESP课程当作一门无关紧要的选修或考查课,对此类课程的教学及学习投入的精力不足。学校对ESP课程的课时安排太少,师生难以完成教学及学习任务,教学目标难以实现。各二级学院开设的ESP课程数量有限,难以满足学生个性化需求和就业市场需求。

2. ESP师资队伍匮乏。学校没有健全的ESP师资队伍,各学院的ESP教师几乎都是临时安排的英语水平较好的本学院教师,没有既精通专业知识又熟练英语语言知识应用的专业化ESP教师或者团队,导致教学实践中问题层出不穷,教学效果差,学生受益甚少。

3. ESP课程需求分析不到位。许多ESP课程设计者及教师对ESP课程的需求未能做出合理的分析,仅凭借个人经验,未经仔细研究就进行教学实践。因而对ESP的课程设置、教材选择、教学内容设置、教学方法及手段、学生水平等方面的需求分析方法较单一,基本是采用问卷法或访谈法及课堂观察等方法。对ESP教学需求的分析很少能做到从学生、学校、就业市场、时代需求等多个维度进行研究。

四、解决ESP教学中问题的对策

1.学校应不断反思改进,致力于解决ESP教学中的问题。一是学校加大对ESP课程重要性的宣传教育工作。例如:定期对师生就ESP课程进行宣讲,让师生意识到学校对本课程的重视。二是学校建立ESP专门教研团队,构建完整的ESP教学体系,包括:制定合理的教学大纲、选择与修订实用性强的教材、重构课程考核评价体系与激励机制、合理增加课时量等。三是完善ESP教学管理机构,在学校教务处及二级学院均设置明確的ESP课程教学管理机构。四是学校应搭建ESP教师教学能力的培训与交流平台或设立ESP培训基地,邀请校内外专家进行培训交流,促进ESP教师教学能力提升。

2. 教师主动求变,积极寻求ESP教学中问题的对策。一是教师提高对ESP课程的认识与重视程度,加强自身英语水平的锻炼与提高。二是ESP课程教师与英语专业教师合作教学,共促共进。ESP教师与英语专业教师合作教学,将专业理论知识与英语语言知识有机融合进行教学。三是教师创新教学方法,探索教学技巧,注重自身教学水平提高,积极参与校内外相关培训、讲座、论坛等。四是充分利用ESP课程的网络在线资源,自主学习与探索,使教学水平提质升级。

3.学生积极应变,顺应时代需求。首先,提高学生对ESP课程重要性的认识,培养学习兴趣,使其积极主动参与ESP课程学习,提高学习效率,增加就业机遇,增强市场竞争力。其次,加强学生专业课程与大学英语课程学习的精益程度。最后,学生从考研要求及就业市场对专业英语的要求出发,加强ESP课程的学习效率及成果产出。

参考文献:

[1]刘芳琼.大学英语教学改革中ESP教学的问题与对策研究[J].海外英语,2017(24):8-9.

[2]蔡基刚.基于需求分析的大学英语ESP课程模式研究[J].外语教学,2012(3):47-50.

[3]蔡基刚.我国大学英语教学重新定位的思考[J].外语教学与研究,2010(4):325-341.

[4]蔡基刚.廖雷昭.学术英语还是专业英语——我国大学英语教学重新定位的思考[J].外语教学与研究,2010(6):8-14.

[5]刘芳琼.基于职场需求分析的会计专门用途英语课程设置[J].高教学刊,2016(10):34-35.