超深层裂缝性碳酸盐岩力学特性及其主控机制

2021-09-17刘其明胡永章佘继平潘冠昌

杨 斌 张 浩 刘其明 欧 彪 胡永章 佘继平 潘冠昌

1.“油气藏地质及开发工程”国家重点实验室·成都理工大学

2.西部低渗—特低渗油藏开发与治理教育部工程研究中心·西安石油大学 3.中国石化西南油气分公司石油工程技术研究院

0 引言

21世纪以来,我国先后在四川盆地和塔里木盆地发现多个储量规模大、产量高的深层(4 500~6 000 m)、超深层(大于6 000 m)海相碳酸盐岩油气藏,展现了巨大的油气增储上产潜力[1]。较之于国外,我国深层—超深层海相碳酸盐岩时代古老、埋藏深,受多期成藏改造作用影响,储层岩性致密、物性普遍较差、非均质性强,往往只有天然裂缝相对发育层段才具有经济开发潜力,裂缝的发育特征和保存机理也成为划定油气勘探埋深下限的重要依据。同时,发育的天然裂缝可能显著增加钻完井过程的井壁失稳和钻井液漏失风险[2],对酸压复杂缝网改造也提出了更高的技术要求[3]。

近年来随着水平井结合大规模储层改造技术的广泛应用,充分认识并利用储层天然裂缝/层理发育特征和力学特性已成为创新工程技术理念,实现高效安全建井,复杂缝网改造的关键基础之一[4-7]。然而,针对碳酸盐岩地层的岩石力学特性,相关研究仍集中在不同温度压力和破坏模式下的常规力学强度参数测试评价[8-9]、基于岩石声学特性和参数反演的力学参数计算和测井模型分析[10-11]、岩石脆性/可压性评价和酸-岩反应动力学等方向[12-13]。关于天然裂缝发育程度及裂缝细观特征对超深层碳酸盐岩力学性质的影响机制,仍需系统深入研究。为此笔者将以四川盆地西部中三叠统雷口坡组超深层碳酸盐岩地层为研究对象,结合井下岩样三轴力学实验和CT扫描重构、裂缝充填物分析、裂缝面扫描成像和摩擦系数测试等手段,揭示天然裂缝对地层岩石力学性能的控制机制,以期为超深层碳酸盐岩地层防塌防漏和酸压工艺技术改进提供基础实验依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

川西坳陷雷口坡组具有“两隆、两凹、两斜坡”的构造格局[14],其中马井地区隶属于川西坳陷广汉—中江斜坡带,工区面积约637 km2。本文测试岩心均来自该斜坡带的MJ112井。取心段为区块主要含气层位雷口坡组四段(T2l4),储层段岩性以含藻微晶白云岩、藻屑微晶针孔白云岩、藻云岩为主,底部部分发育含白云质硬石膏岩和含膏质藻云岩。岩样取心深度介于6 197.92~6 278.58 m,矿物组分分析显示储层平均白云石含量达到84%,含有少量方解石和石英,未检测到黏土矿物,说明该层段碳酸盐白云岩化程度较高。雷四段碳酸盐岩储层岩性致密,孔隙度主要介于2.0%~6.0%,平均为3.81%,渗透率介于0.003~63.5 mD,孔渗相关性较差,呈现出明显的裂缝性储层特征(图1)。

岩心观测显示(图2),雷四段储层天然裂缝发育,且裂缝为重要的储集空间。储层天然裂缝类型以高角度构造剪切缝为主,裂缝面具有平直光滑、分布规则、产状稳定等典型特征,且多数后期被部分或完全充填(图2-a、c、e)。低角度缝产状分布总体较为杂乱,未形成明显的优势方位,可见低角度裂缝产状与地层层里面小角度相交,体现了推覆挤压构造应力下的顺层剪切破裂特征(图2-f)。同时,在部分岩石脆性高、构造应力强的层段发育部分充填或未充填的网状裂缝,并形成了局部小规模破碎带(图2-g、h)。雷四段储层天然裂缝在产状和充填情况等方面的差异性,侧面上反映出其经历了多期构造应力场作用的成因背景。

1.2 实验方法

按照实验要求,选取雷口坡组碳酸盐岩井下岩样,取心深度介于6 227.8~6 248.2 m(表1),切割制备直径约2.5 cm,高度4.0~5.0 cm的小岩心柱塞12块,岩心上、下端面平行度不小于±0.02 mm。力学实验前,随机选择部分岩样采用MicroXCT-400扫描仪进行岩心柱塞CT扫描,以获取岩样的三维孔隙裂缝发育特征。然后,测试岩心随机分为两组,其中1组保持干燥,另一组岩心在取心井所采用的钻井液样品中浸泡48 h,浸泡温度为模拟地层温度,实验设备为滚子加热炉。将干燥和浸泡后的岩样均采用GCTS-RTR 1000型岩石力学测试系统进行三轴力学试验,测试围压均为50 MPa。力学试验后对破裂面的矿物组成和硬度进行实验测试,采用高速光学接触角测量仪(DSA100HP)测试钻井液与破裂面间的润湿接触角,同时采用自制的裂缝面激光扫描仪(CWCT-FSAN)和摩擦系数测试仪(COF-1型)对岩样的破裂面进行三维形貌表征和摩擦系数测试。

表1 雷口坡组雷四段岩心三轴力学实验测试结果表

2 实验结果

实验结果显示(表1),马井地区雷口坡组超深层碳酸盐岩干燥岩样(50 MPa围压)的抗压强度介于89.8~271.7 MPa,泊松比介于0.18~0.23,弹性模量介于20.2~38.2 GPa,总体上表现出强度参数离散度大,但脆性强的特点,具有典型的裂缝性碳酸盐岩特征。钻井液浸泡48 h后,相同条件下岩样抗压强度介于65.6~207.1 MPa,平均降幅为26.5%;泊松比介于0.19~0.23,总体略有增大,弹性模量介于4.6~29.5 GPa,平均降幅为37.6%。说明即使深部碳酸盐岩储层通常不存在明显的黏土矿物水化破坏,但钻井液作用仍能显著降低岩石强度,并使岩石发生明显的软化,而其中的关键就在于钻井液与岩样裂缝系统的相互作用,后文将详细讨论。

图3显示,测试岩样的轴向应力—应变曲线呈现明显的多峰或锯齿峰特征,内在原因是岩样普遍发育天然裂缝,且天然裂缝呈现充填、半充填和未充填等多种特征(图4),当应力加载过程发生裂缝剪切滑移破坏时,轴向应力—应变曲线就会出现不同形态的局部峰值。本文将轴向应力—应变曲线出现第一个峰值点对应的差应力作为该岩样的抗压强度指标,因为在该点岩样的径向应变和体积应变均发生了瞬时激增,说明破裂面(天然裂缝面)发生了明显的剪切滑移破坏,但此时岩样的破坏主要是沿主破裂面破裂(图5)。如果对应到实际井眼中,则说明井壁已经发生剪切失稳。部分岩样后续曲线段加载应力持续升高,主要是因为高围压有限空间内,岩样发生主破裂后仍能继续承压,直至发生局部或整体崩解(图5,S2、S6),但此时的峰值强度已不具有实际工程意义。在实际工程应用中,如果不参考岩样的轴向应力—径向应变/体积应变变化趋势,仅将常用轴向应力—应变曲线的最大值作为抗压强度参考点,可能高估裂缝性地层岩石的抗压强度。

刘厚彬等[2]和郭印同等[15]测得四川盆地同层位露头碳酸盐岩岩样在相近围压条件下的抗压强度平均值在200 MPa以上,明显高于本文井下岩样的测试结果,但弹性模量仍处于同一区间,说明两者测试岩样的基质

矿物组成和胶结情况基本近似,造成抗压强度差别明显的主要原因是岩样天然裂缝发育程度和充填特征差异。并且,相比本文测试岩样应力应变加载曲线的多峰和锯齿状特征,裂缝欠发育岩样的应力应变曲线则具有明显的光滑单峰特征[10,12],间接说明加载过程天然裂缝主导下的岩样变形破坏是本文测试岩样形成锯齿状多峰应力应变曲线的主要原因。

3 讨论

3.1 天然裂缝充填特征

结合图3和图6可知,天然裂缝对马井地区雷口坡组超深层碳酸盐岩的抗压强度和破坏特征具有显著影响,测试岩样均是在天然裂缝主导下发生破坏。总体上,岩样均沿高角度天然裂缝面发生主破裂,剪切破裂面边缘规则整齐,明显不同于碳酸盐岩基质剪切破坏时不规则或阶梯状的粗糙破裂面(图6,TH和TJ)。干燥岩样中S4抗压强度最高,说明裂缝充填物的胶结强度虽然低于基质,但相比于未充填裂缝,仍在保持岩石整体强度上具有一定优势。岩样S3和S5裂缝充填情况相近,S5发育多条天然裂缝且多为高角度缝,因而其抗压强度明显低于仅发育一条斜交缝的S3岩样。

钻井液浸泡作用后,测试岩样(S7~S12)的抗压强度和弹性模量均显著降低,并呈现出岩样破碎程度降低,沿天然裂缝面剪切破坏更为明显的趋势。同时,润湿性测试显示岩样天然裂缝面与水基钻井液间润湿性良好,接触角介于33.4°~35.9°,有利于钻井液流体自吸。自吸进入岩样的流体,一方面与岩石矿物发生相互作用,降低岩石整体强度;另一方面,由于超深层碳酸盐岩岩性致密,裂缝成为主要的自吸通道,裂缝流体自吸强度更大,对裂缝胶结强度的破坏也更为显著,从而进一步加剧天然裂缝对岩样破坏的主导作用。

X射线衍射分析显示测试岩样裂缝充填物的矿物主要是方解石(94.5%),含少量白云石(4.3%)和石英(1.2%),与岩样基质矿物含量差异巨大,属于典型的后期方解石充填。硬度测试显示岩样裂缝方解石充填层硬度为0.65~0.79 GPa,明显低于基质部分的硬度(1.89~2.64 GPa),说明方解石充填层的矿物颗粒致密程度和胶结强度均相对较低[16],当岩样发生剪切破坏时,天然裂缝面就成为优势破裂面。钻井液作用后岩样基质和裂缝充填物硬度均有降低,但裂缝充填物的降幅更为显著,更有利于沿裂缝面发生破坏,使岩样发生剪切破坏的临界应力进一步降低。

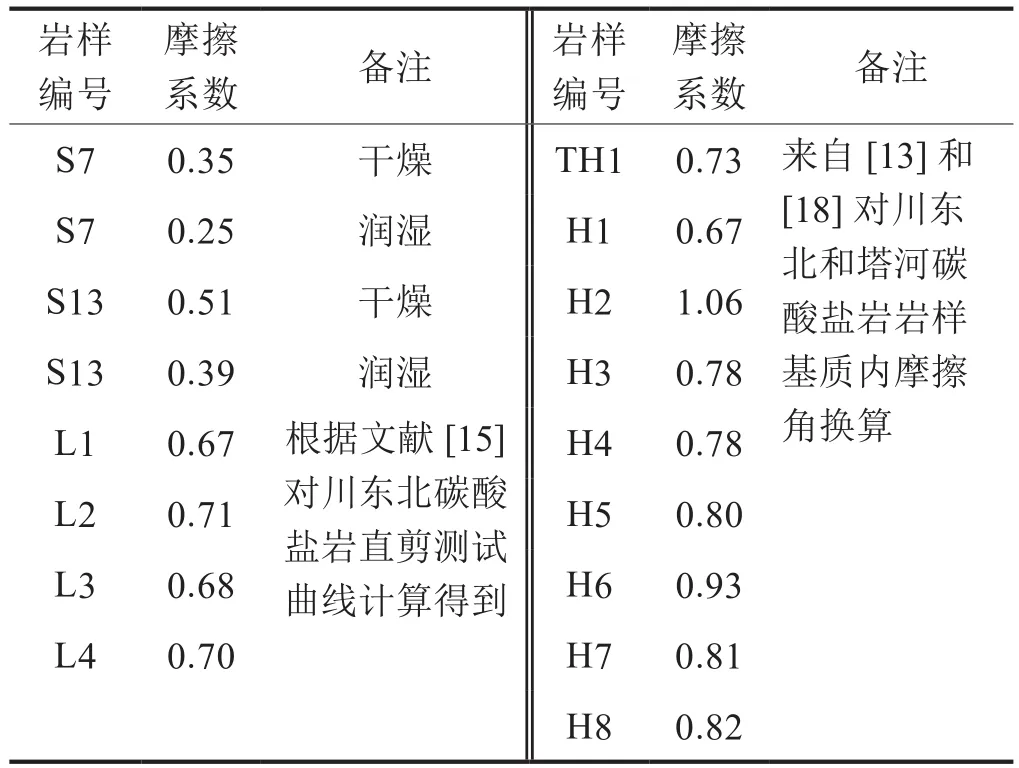

3.2 裂缝面摩擦系数

采用自研岩石摩擦系数测试仪(COF-1)测试雷口坡组岩样天然裂缝面摩擦系数[17-18]。取测试曲线平台阶段数据均值作为岩样裂缝面摩擦系数(图7),岩样在干燥状态的摩擦系数为0.35~0.51,钻井液润湿条件下摩擦系数为0.25~0.39。岩样S7的缝面摩擦系数显著低于S13,原因可从裂缝充填物和粗糙度两方面探讨。

一方面,岩样S13为无充填裂缝,裂缝面的摩擦主要为基质微凸体的剪切滑移,而岩样S7裂缝完全由强度远低于基质的方解石充填(表2),且充填层表面平整、分布均匀,其缝面摩擦更近似于相对较软且光滑的接触面滑移。钻井液作用后,岩样S7的摩擦系数降幅达到28.6%,也明显高于S13,进一步说明钻井液的润滑作用对光滑平整的接触面更为明显。上述分析也能解释为何岩样S7初始形态完整,但钻井液作用后其沿天然裂缝面发生剪切破坏的临界差应力仅为38.4 MPa(图3),远低于测试岩样平均值。

表2 雷口坡组岩样压入硬度测试数据表

另一方面,对岩样裂缝面进行激光三维扫描测试(图7),并采用计盒维数法进行裂缝表面分形维数计算。依据分形理论,对于存在分形特性的粗糙表面,覆盖盒子的特征尺寸(δ)与覆盖盒子总数(N)之间存在以下关系[19-20]:

式中D和A分别为裂缝面自相似分形维数和与微凸体波坡度相关的系数。结果显示,岩样S7和S13的裂缝面分形维数分别为2.138和2.243,再次从形貌学上证实后者具有更大的表面粗糙度,有利于增大缝面摩擦系数。图3和图6也显示破裂面粗糙的岩样整体上具有更大的抗压强度。

笔者测得岩样的裂缝面摩擦系数明显低于同层位露头岩样实验结果(表3)。主要原因在于本文测试对象为天然裂缝面,裂缝在形成后往往经历多期构造和成岩作用,无论是否被充填,裂缝轮廓都变得更为平整,微凸体遭到破坏后裂缝面起伏减小,从而导致缝面摩擦系数降低。相对应,李泽华等[15]和郭印同等[15]的测试结果为碳酸盐岩基质的新鲜破裂面摩擦系数,裂缝轮廓起伏大,表面更为粗糙,微凸体尚具有较高的抗剪强度,裂缝面在宏观轮廓和微观微凸体接触上都具有更高的咬合程度,其摩擦系数自然更高。

表3 碳酸盐岩岩石摩擦系数对比表

根据摩尔—库仑准则[21-22],天然裂缝的缝面摩擦系数和内聚力两大核心参数均显著低于岩石基质,这就决定了含天然裂缝碳酸盐岩往往具有更高的剪切破坏风险。

3.3 矿场启示

井壁失稳是裂缝性碳酸盐岩地层钻井过程面临的关键难题之一。以MJ112井为例,该井在雷口坡组碳酸盐岩地层发生了严重的井壁掉块和井径扩大现象。图8显示该井总体沿某固定优势方位发生掉块并导致井径扩大,部分层段发生全面扩径,结合图2中天然裂缝产状分析,以及储层基质和天然裂缝基本不含黏土矿物的特点,认为地应力—流体耦合作用下的天然裂缝剪切破坏是井壁失稳的主要原因。同时,相比于泥页岩地层以水化抑制和封堵为核心的控制策略,对类似于马井地区雷口坡组的超深层裂缝性碳酸盐岩,在强调钻井液高效封堵的同时,合理调节钻井液对井壁裂缝润湿特性,保持天然裂缝摩擦系数和胶结强度[23],是预防和控制井壁失稳的另一关键突破口。

天然裂缝的力学特性同样对超深层碳酸盐岩酸压改造具有显著影响。一方面,超深层碳酸盐岩储层埋藏深、地应力高、破裂压力高,相比中浅层和深层碳酸盐岩[3],依靠泵注流体形成大规模张性裂缝的难度剧增,天然裂缝的激活和剪切滑移对于增大缝网复杂程度和有效改造体积变得愈发重要,而充分认识含天然裂缝岩体的摩擦学特性和力学强度则是重要基础[7,24-25]。另一方面,超深层碳酸盐岩天然裂缝普遍被不同程度充填,充填物与岩石基质在矿物组成和成岩作用等方面差异显著,必然导致酸—岩反应速率和酸蚀效果不同[26-27]。因而,在室内评价酸液对储层岩石的损伤特性时,需要重点分析酸液对天然裂缝力学特性的影响,为超深层裂缝性碳酸盐岩储层酸压改造设计和技术参数优化提供更具针对性的基础指导。

4 结论

川西坳陷雷口坡组超深层碳酸盐岩储层发育多类型天然裂缝,且裂缝多被高纯度方解石充填。三轴力学试验显示储层岩石具有较低的泊松比(0.18~ 0.23),中等弹性模量(20.2~ 38.2 GPa),抗压强度偏低(89.8~271.7 MPa)且离散性强等典型裂缝性碳酸盐岩特征,钻井液浸泡后岩石强度进一步降低,且裂缝主控特征更为显著。雷口坡组碳酸盐岩天然裂缝多为高角度缝,充填物为弱胶结强度低的方解石,裂缝面摩擦系数仅为0.35~0.51,显著低于岩石基质,上述裂缝产状、充填物和摩擦学特征是导致岩石抗剪切破坏能力弱、抗压强度整体偏低的本质原因。强化对天然裂缝力学特性的认识有助于为超深层裂缝性碳酸盐岩储层井壁失稳控制和酸压设计优化提供更具针对性的基础指导。

符号说明

Δ表示计盒维数法覆盖盒子的特征尺寸,μm;N(δ)表示计盒维数法覆盖盒子总数,无因次;D表示裂缝面自相似分形维数,无因次;A表示与裂缝表面微凸体坡度相关的系数,无因次。