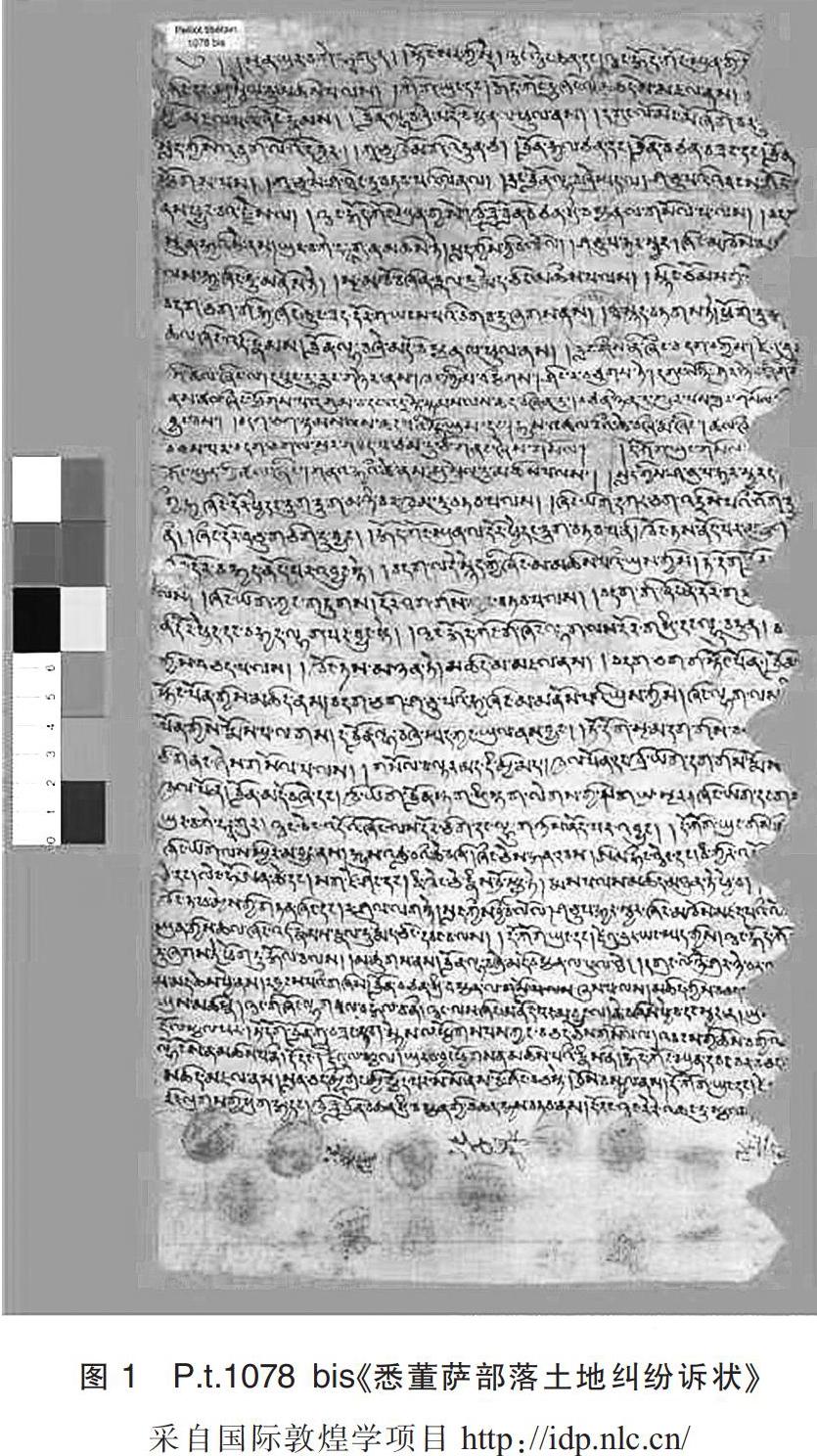

法藏1078bis《悉董萨部落土地纠纷诉状》考释

2021-09-16杨铭贡保扎西

杨铭 贡保扎西

内容摘要:P.t.1078bis《悉董萨部落土地纠纷诉状》是一件重要的文书,反映了吐蕃统治时期敦煌的一起土地归属纠纷。通过对该文书的汉译和写成时间、涉及人物及其重要事件的考释,可以认为文书内容反映了吐蕃统治敦煌时期处理民间纠纷的一般程序和基本办法,同时认为吐蕃曾在808年为敦煌部分农户分配“籍田”(rkya zhing)并征其赋役,以保证寺院或僧官系统的供给。

关键词:敦煌文书;吐蕃时期;土地纠纷;编户和籍田

中图分类号:K870.6;K877.9 文獻标识码:A 文章编号:1000-4106(2021)04-0094-09

Abstract:Document P.t.1078bis, Petition on a Land Dispute among the Sidungsa Tribe, is an important document that describes a dispute regarding land ownership in Dunhuang during the Tibetan Occupation. This paper presents a Chinese translation of the text and discusses the date of its writing, the figures it concerns, and the events it mentions. On the basis of this translation, the study argues that P.t.1078bis reflects the general procedures and legal methods utilized in Dunhuang during the Tibetan Occupation when dealing with civil disputes. Finally, the authors discuss a historical record from the year 808 when local authorities allocated “rkyazhing,” a type of agricultural field, to several groups of peasants in Dunhuang. The purpose of this gesture seems to have been to levy taxes and to secure a source of corvée labor that could supply for the needs of the monasteries and the monastic system.

Keywords:Dunhuang documents; Tibetan Occupation period; land disputes; registered households and lands

现存于国内外的敦煌西域古藏文文书中,有许多能反映吐蕃统治时期重大政治、经济、军事事件的内容。对于它们,国内外学者已经做过长久的研究,取得了重要的成果,逐渐弄清楚了吐蕃统治敦煌时期的一些重大事件、重要人物和制度构成等。

本文要讨论的P.t.1078bis《悉董萨部落土地纠纷诉状》,就是一件重要的文书。其重要性在于文书内容通过一桩土地纠纷案的处理,反映了吐蕃统治敦煌时期,曾对编入某种“户籍”(rkya)的百姓分配土地,这种土地根据藏文的含义可释为“籍田”(rkya zhing)。对于rkya一词,以往王尧、陈践先生将其译成“唐人”,现在看来不能成立[1]。东噶·洛桑赤列教授将rkya释为“人户”或“户籍”,正确地释读出了该词的基本含义[2]。而日本学者岩尾一史认为,在吐蕃统治敦煌西域的背景下,rkya所指是一种被征税的单位或对象,涉及的有汉人、吐谷浑人,被征收的物品包括金银、粮食、棉花、木材等;rkya zhing这一组合词是一种土地单位,它与林地、荒地并列,可以译为 “农耕地”[3]。

这件文书除了王尧、陈践先生将其汉译之外[1]273-274,岩尾一史也曾撰专文对其进行考释[4]。后有何志文博士将其与S.2228/3《关于林苑归属的诉状》进行比较,讨论了吐蕃统治敦煌时为防止出现土地纠纷问题,采取的一系列预防与惩罚措施[5]。鉴于本文书的重要性,笔者不揣浅陋,在前人研究的基础上,将其重新汉译,对文书写成的时间、涉及的人物及其重要事件进行讨论。尤其对吐蕃在敦煌分配“籍田”(rkya zhing)这一举措,从时间、背景及其成因上加以分析,以求教于方家。

一 P.t.1078 bis《悉董萨部落土地纠纷

诉状》释读

藏文及拉丁字母转写(略,图1)

汉译文:

1. 往昔,在水渠垓华沟地方,悉董萨部落的王安成与王贵公兄弟的……

2. 田地毗连而居。【杜】廓庸与【王】贵公之间,因田地而言语不和……

3. 所以将争议的田地,献给论罗热诺布赞。多年以来……

4. 此后于龙年夏,瓜州军镇会议[6]之论结赞、论赞桑、论……

5. 等人,批复瓜州赛悉塘之来件,朗论罗热父子,自沙州百姓编军(vbangs rgod)……

6. 分出之后[6]20-26,王贵公兄弟向万户副长论赞三摩赞请求:往昔,我【等农田】……

7. 自唐以来,在水渠垓华沟地方。后于鼠年,为属于编户(rkya)的沙州人分配土地 (zhing mkhos)[4]11-14……

8. 从而获得籍田(rkya zhing),而过去所分田地,继续耕种,但悉宁宗部落……

9. 我耕种的需要交纳突课(dor ka)[7]的少量籍田(rkya zhing)下方,寻找借口,并争夺……

10. 这些菜地,献给论罗热诺布赞,朗氏成为地主,周布……

11. 对此菜地,朗作证并经管,筑房宅,植园林,近二十年……

12. 菜地等如同失去一样。如协约所规定,无辜受害而上诉……

13. 此后,我等如约申诉,知情证人如实供述。菜地……

14. ……等,务请如愿归还给我们。杜廓庸申诉……

15. 【王贵】公兄弟之菜地,往昔在唐廷时【與我】地界相连。此后,为属于编户(rkya)的沙州人【分配】……

16. 【每户】平均分得籍田(rkya zhing)五突半(?),一起记入账目,田亩册下面写明……

17. 【两户】领受田地十一突。贵公兄弟所种五突半,但他们未曾领受……

18. 【实际】领受了八突。我因为没有那么多田地,都督论……

19. 核对田契,用丈量突田之绳索丈量后,我的田地为三突【半】……

20. 余下七突半,王贵公之田多出三突七畦。……

21. 经判决后,彼等不听,言语不和,我等千户长论……

22. 千户长说:“我等【有些】沙州人未曾领受籍田,多余的田地……”

23. 【千户】长说:“如今论罗热父子已远离家乡,以前都督……

24. 请求给予。如此请求,属实与否?”税吏与万户书吏等人言,……

25. 税吏论多热和万户书吏论诺三摩诺麦驾前,比照田契,……

26. 在水渠垓华沟,从王彬多的田中领受一突二畦,杜廓庸……

27. 因田契上未出现。知情证人,计算田地的长老阴享文、氾啻奴……

28. ……子、令狐安子、索子升、氾京子等人申誓,所言与上诉相符,分清……

29. 实属其祖上留传田地与园林。后于鼠年,为属于编户的沙州人分配土地后……

30. 兄弟两人继续耕种并拥有这些菜地。杜廓庸与周布杨父子,对王贵公(之田)……

31. 介入,并强行抢夺,没有得逞,【所以】献给论罗热布赞,近二十年间……

32. 区分真伪后,向万户副长论赞三摩赞申诉,并判定为……

33. 若有理,王氏越界超出的田地,不是王氏领受的,与证人所言比较,实属……

34. 判给杜【廓庸】,都督论嘘律桑诺悉结等人,也请求判决,如民众所愿……

35. 位于南面的【田地】,判给杜【廓庸】和周【布杨】父子,位于水渠北面的【田地】,判给贵公兄弟所有,……

36. 判定以后,不得再有怨言和争论,各自发誓并确认。发誓以后,杜廓庸与周……

37. 按规矩加盖指印,并由万户副长论赞三摩赞加盖判印后,杜与王各自人手持有,……

(朱砂印和汉式签名)

令狐安子(Leng ho an the)

杜廓庸(Do kog yung)

氾大勒(Bam stag legs)

索多热(Sag mdo bzher)

氾和京(Bam hve kheng)

阴享文(Im hing weng)

氾英進

氾子昴

阴□[4]5

二 文书涉及的主要人物和重要内容

P·t·1078 bis号《悉董萨部落土地纠纷诉状》汉译文如上,笔者将其基本内容和主要人物考证如下。

(一)本件文书涉及的人物分类

本件文书涉及的人物较多,不过根据诉状的特色很容易将他们分成三类:

第一类是上诉人,如纠纷涉及的双方,王贵公(wang rgod kong)兄弟,对立方杜廓庸(do kog yung)、周布杨(dzevu bur yang),以及牵涉方论罗热诺布赞(blon lha bzher mdo brtsan)和王彬多(wang beng vdo),杜廓庸从后者处补得了一突二畦土地。

第二类相当于是中间人,或者说是见证方,有计田长老阴享文(zhIng tses rgan rabs Im hIng weng),见证人氾啻奴(bam kyir vdo)、令狐安子(leng ho an tshe)、索子升(sag dze sheng)、氾京子(bam kheng tse)等。

第三类就是评判方,即对此纠纷进行调查和判决的蕃、汉官吏。其中有对此份判决进行批准的吐蕃瓜州军镇官吏论结赞(blon rgyal tsan)、论桑赞(blon btsan bzang),进行判决的万户副长论赞三摩赞(khri zla blon btsan sum brtsan),负责走访、调查的税吏论多热(khral pon blon mdo bzher)、万户书吏论诺三摩诺麦(khri yig blon stag sum stag legs),以及在此之前曾经判决过此事的汉人都督论嘘律桑诺悉结(to dog blon klu bzang stag skyes)。另外就是名字残缺的吐蕃千户长“论……”

关于都督论嘘律桑诺悉结,此人要多说两句。尽管他取了一个吐蕃人的名字,但他实际上是一个汉人,即吐蕃统治敦煌时期有名的杜都督父子之一。笔者判断此人应是属于儿子的杜都督,因为他在820年继任其父成为都督,所以才取了一个吐蕃人的名字。汉人取吐蕃名字这一特征出现在吐蕃统治敦煌的中后期,也就是820年以后。

在这里需要讨论的是,岩尾一史对于上述都督和千户长出现的时间的判断是错误的。简言之,他把都督和千户长的初次判决出炉的时间,推到了最初给沙州编户(rkya)分配籍田的时间,说王贵公因为对都督、千户长的判决不服,于是才有了陷入争议的土地被吐蕃官吏朗氏攫为己有[4]10。笔者不能苟同的理由有二:其一,不管吐蕃是在796年还是808年在敦煌分配籍田,当时敦煌的军事化部落阿骨萨等并未成立,何来千户长(stong pon)之说?其次,文书中,这位千户长说“我等(有些)沙州人未曾领受籍田”, 又云:“如今论罗热父子已远离家乡,以前都督们……”可见千户长的这段话,是在论罗热父子占用王氏土地近20年并已经返回家乡之后说的,故岩尾一史将其置于20年前的判断似不能成立。

(二)文书的主要内容

根据以上对文书涉及人物的梳理,现在可以简略地叙述事件的基本线索和内容:在吐蕃统治敦煌之前,王安成、王贵公兄弟与杜廓庸等人的田地相邻,均位于水渠垓华沟地方。入蕃之后的某个鼠年(796?808?),官府集中对已经编入户籍(rkya)、需要提供税赋和劳役的沙州人分配籍田,即把原来从各方捐入寺院的土地以及绝户和逃逸户留下的归公地,按大致平均每户五突半(55亩)的数量进行分配。当然由于可供分配的土地数量不足,故出现了千户长所谓“有些沙州人未曾领受籍田”的现象。官府的解决办法,就是把分配对象原有土地,包括从祖上继承下来的土地,或者是承租寺院或地主的土地也算入授田数额,将其一并计入户均约55亩的账目。这其中就包括领受户原有的少量的自耕地,比如本文书提到的,王氏超出的多余田地,实际不是领受的籍田,而是其祖上留下来的。

由于王贵公兄弟与杜廓庸的土地相邻在一起,故将两户共十一突(110亩)一起计入籍田账目,平均算在两户的头上。这或许就是有学者所称的敦煌每两户家庭组成一个“籍”(rkya),作为纳税单位[8]。因此这十一突地,其中就包括王贵公兄弟祖上传下来的,可能还包含兄弟俩承租寺院或地主的土地,因为文书中记载他们尚需为承租地交纳“突课”(dor ka)。一般认为,所谓“突课”应为寺户或佃客向寺院或地主上交的分种地的地租,那么此句表明王贵公兄弟分种的一部分土地是要向寺院或地主交纳地租的[7]107-109。这样一来,如果说杜廓庸耕种的土地仅有其所称的三突半,而王贵公兄弟分到的籍田也是三突半,那么王氏兄弟多出的“三突七畦” ,就是祖上留下来的,并包括部分向寺院或地主承租的,所以王氏兄弟实际耕种的土地就有七突半。如此状况引起杜廓庸不满,因为土地账目上记录他和王氏兄弟共有籍田十一突(110亩),而自己实际耕种的只有三突半。于是杜氏在王氏的承租地下方侵占耕种,试图霸占侵渔。由于王氏拒绝,引起双方纠纷,官府就把这块涉及纠纷的土地交由吐蕃官吏论罗热诺布赞使用,于其上筑房宅,植园林,近二十年。

在820年沙州百姓编军分出之后,由于吐蕃官吏论罗热诺布赞离开敦煌,这块菜地的归属权纠纷又起。于是双方先诉至汉人都督处,都督派人核对田契,用丈量突田之绳索量后,查实属于杜廓庸的土地实为三突半,其余七突半为王耕种,根据账目上两家一并领受籍田十一突的情况,都督判决王贵公应把多占的两突归还杜廓庸。

王贵公显然没有接受这个判决,在担任千户长的吐蕃人调停仍然无效后,王开始向万户副长论赞三摩赞请求交还菜地。万户副长于是派遣税吏和万户书吏下去调查核实,两人找来丈量土地的长老进行测量,并找来若干证人了解情况。最后得出的结果是:王贵公兄弟多占的田亩数不是官府分配的籍田,而是其祖辈留下来的。于是最后判决:“位于南面的(田地),判给杜(廓庸)和周(布杨)父子,位于水渠北面的(田地),判給贵公兄弟所有,……判定以后,不得再有怨言和争论,各自发誓并确认。发誓以后,杜廓庸与周……按规矩加盖指印,并由万户副长论赞三摩赞加盖判印后,杜与王各自人手持有。”最后,上述判决被报送给瓜州军镇长官,于龙年夏的瓜州军镇会议上得到最终批复,在此判决上签名的军镇官吏有论结赞、论赞桑等。

上述先由都督处理汉人社会中的这类纠纷,如果不能平息,再向上一级万户长申述的程序,在吐蕃统治敦煌时期似乎已经形成了一种制度。我们在S.2228/3《关于林苑归属的诉状》中看到,因为已经领受到“籍田”的农户与寺院有关林地的纠纷,也是先由汉人都督进行处理,由于农户不服,又申述至更高一层的吐蕃官吏——德伦(bde blon)那里,才能做出最后的判决[9]。

三 吐蕃在敦煌分配“籍田”的时间

吐蕃在敦煌分配“籍田”的背景是十分清楚的。根据已有的研究可知,吐蕃在786年完全控制敦煌以后,在788年便进行了户口清理,对僧俗百姓进行了户籍登记[10]。然后在790年初次划分了部落,并实施了“计口授田”[11],即按照当时敦煌人均占有土地的实际情况,按人口数而不是户数进行土地分配,或曰土地调整,调整的标准就是一人一突,即一人十亩。

可以说,上述清查户籍、划分部落和“计口授田”等一系列措施,是吐蕃统治敦煌初期的重大施政,基本上控制了敦煌的局面,稳定了敦煌社会,让各阶层有机会恢复生计,百姓生活逐步稳定下来。但在迈出这一步以后,又面临一个新的问题。众所周知,当时的吐蕃本土及其控制下的敦煌都是一个佛教迅速发展、宗教势力不断上升的社会。从吐蕃方面来说,在公元8—9世纪之交,逐步确立了寺院属民制和民户养僧制这两项重要制度[12]。而从敦煌来说,吐蕃为了兑现当初“勿徙他境”的城下之盟以及利用敦煌原有的僧俗势力来维护自身统治的需要,仅仅解决世俗社会的问题还远远不够,还面临如何扶持佛教势力持续发展的问题。在此背景下,官府就要考虑如何向寺院和僧官体制提供劳役和税收。如此,吐蕃在敦煌百姓中建立向寺院和僧官系统提供赋役的“户籍”(rkya)制,按户数而不是按口数向他们分配“籍田”(rkya zhing),这样的措施呼之欲出。

现在首要的问题是要弄清楚吐蕃在敦煌分配“籍田”(rkya zhing)的时间,这样才能完整叙述这一事件的始末。因为吐蕃自贞元二年(786)占领敦煌以后,到大中二年(848)统治敦煌结束,共有796、808、820、832、844五个鼠年,其中哪一个年份是P.t.1078 bis《悉董萨部落土地纠纷诉状》以及S.2228《有关永寿寺的系列文书》记载的[9]76-83,官府在敦煌“调整草地和农田”并赐给百姓作为籍田(rkya zhing)的鼠年呢?

要讨论这个问题,又必须首先判断敦煌的悉董萨部落(stong sar kyi sde)、悉宁宗部落(snying tsoms gyi sde)等军事部落成立的时间。因为本文书说道:姓王的两兄弟与杜氏毗连而居,因土地纠纷争执不下,某吐蕃官吏把有争议的土地攫为己有,占用近20年,自沙州百姓编军户(vbangs rgod)分出之后,王氏提出申诉要求官府归还其地。悉董萨等部落成立的时间,就是“沙州百姓编军户(vbangs rgod)分出”之际。所以弄清楚这个时间界限,才能落实本文书所载吐蕃在敦煌分配籍田的时间。

按照学术界当前的主流观点,阿骨萨等军事部落开始成立于820年,这个观点首先是由日本学者山口瑞凤提出来的,他主要根据的是敦煌藏文文书P.t.1089《吐蕃官吏述情状》等记载的内容[13]。之后,笔者在相关的文章中,又根据对敦煌汉文文书的梳理,对其进行了补正,得出的结论是:公元820年前后,敦煌的部落名称有一大变化,在此之前,部落的名称较多,有阶层(僧尼)、行业(行人、丝绵)、方位(下)等特点;820年以后出现的部落名称减少,在汉文文书中新出现了阿(曷、纥)骨萨和悉(思)董萨等名称,它们在藏文卷子中分别写作rgod sar、stong sar,可以直译为“新武士(东岱)”“新东(岱)”,均带有军事千户的含意[14]。

到目前为止,山口瑞凤关于吐蕃军事部落组成时间的判断,还是学术界的主流观点,也就是说多数学者是赞同的。但也有提出质疑的,岩尾一史在一篇文章中提出,P.t.1089 中的“敕命递送大臣论·悉诺热合乾”(phrin blon blon stag bzhre rgod khyung),并非“唐蕃会盟碑”北面第17行的 “给事中勃阑伽论悉诺热合乾”(bkavi phrin blon bran ka blon stag bzher hab ken),尤其是前一名字中的后名rgod khyung,与后一名字中的后名hab ken并不能勘同,山口瑞凤判断两人是同一个人的观点不能成立[15]。岩尾一史提出的第二个理由是,根据台湾故宫所藏敦煌藏文卷子记载的抄写佛经人名,阿骨萨部落成立的时间似乎可以考虑已经晚至832年[16]。岩尾一史虽然提出了上述质疑,但他至今未能發表专文以推翻山口瑞凤的观点。自然,笔者目前仍然持自己的看法。

在有了上述背景以后,我们再来讨论吐蕃在敦煌分配“籍田”的时间就顺理成章了。

首先是796年说。岩尾一史先生认为P.t.1078 bis《悉董萨部落土地纠纷诉状》和S.2228《有关永寿寺的系列文书》记载的土地分配涉及同一事件,并且推测此“鼠年”应为公元796年。但笔者在这里首先要排除的是796年,因为如果是796年就在敦煌分配“籍田”的话,那么本文书所述的自吐蕃官吏在“鼠年” 划分籍田之后占田近20年,就只能延展到816年。按照前述阿骨萨等军事部落成立于820年的观点,816年之际这些军事部落尚未成立,也就谈不上“沙州百姓编军分出之后”云云。

其次是820年说。这个年限是被岩尾一史排除的。他对吐蕃在敦煌分配“籍田”的时间段,提出了两种可能性,一个是796年(丙子),一个是808年(戊子)。他进一步把分田的鼠年到瓜州军镇会议批复判决书的龙年,划出了796—812年(壬辰)、808—824(甲辰)这两个时间段。他还补充说,从分配籍田的鼠年到瓜州军镇会议批复的龙年,不大可能是820—836年(丙辰),因为这样的话,就显得吐蕃在敦煌的授田行动过于迟缓[4]15。

既然820年不能成立,那么援引岩尾一史的看法,832、844为吐蕃分配“籍田”的鼠年则更难成立了,故这里略而不论。那么,就只剩下808年一说了。

笔者在1987年发表的一篇同样涉及此件诉状的文章中,曾提出吐蕃官吏占田的“鼠年”就是808年(戊子)[14]34-40。理由是:自吐蕃贞元二年(786)最终占领敦煌以后,到9世纪20年代共有3个鼠年,即796、808、820三个年头,其中哪一个年份是P.t.1078 bis《悉董萨部落土地纠纷诉状》记载的敦煌“划分籍田”的鼠年呢?这从本文书记载姓王的两兄弟与杜氏毗连而居,因土地纠纷争执不下,某吐蕃官吏把有争议的土地攫为己有,占用近20年;后来,“自沙州百姓编军(vbangs rgod)分出之后”,王氏提出申诉要求官府归还其地,可以计算出吐蕃官吏占田的时间,是在“鼠年”划分籍田之后,在其占用近20年到了824(甲辰),这样从808年到824年就是“近20年”[6]23。而且,可以根据文书中提到的“龙年夏,瓜州军镇之会议之论结赞、论赞桑、论……等人,批准瓜州赛悉塘之来件”,可以推定此件文书写于820(庚子)之后的824年(甲辰)。

几年前,笔者撰文讨论了S.2228《有关永寿寺的系列文书》,其中也提到吐蕃当局于“鼠年”(808)在敦煌进行了大规模的“调整草地和农田”,把各方面施入寺院的土地从寺院剥离出来,重新分配给沙州百姓作为“籍田”[9]76-83。这里再次强调,只有在这样的背景下,P.t.1078 bis《悉董萨部落土地纠纷诉状》中提到的吐蕃官吏,才有可能把有争议的田攫为己有,占用近20年。因此我们再一次确认,P.t.1078 bis记载的吐蕃官吏占田的时间与S.2228/3系提到“鼠年” 一致,即公元808年。这就是因为供养寺院和僧官系统的需要,吐蕃官府在敦煌部分百姓中分配“籍田”的时间。

无独有偶的是,李正宇先生在他早年的一篇文章中 ,把S.3287v《子年(九世纪前期)五月左二将百姓氾履倩等户口状》中的“子年”考订为808年,并说当年吐蕃为了某种政治或治安方面的需要,对敦煌的百姓按户数进行了人口清查和登记,至于后续究竟采取了什么措施,尚待进一步研究。如果本文的观点能够成立,那么就有助于解开李先生提出的吐蕃“子年”清查户口“之谜”。

四 余 论

以上通过对P.t.1078 bis《悉董萨部落土地纠纷诉状》的汉译和考释,并引用相关的汉、藏文书,讨论了该文书涉及的人物、职官和事件,并通过这一线索初步探讨了吐蕃在敦煌分配“籍田”的时间及其成因。进一步确认,吐蕃曾经在公元808年,为了解决向寺院和僧官系统提供赋役的问题,曾经在敦煌的部分农户中分配“籍田”。而所谓“籍田”,来源主要是各方施入寺院的土地以及逃户或绝户的土地。其中是否还包含一部分寺田,尚需进一步考索。

至于“籍田”在敦煌民众中分配的对象,以及对拥有它的部落成员如何征收赋税、征用劳役以及是一次分配还是分配之后有所调整等,这属于另一个比较复杂且涉及范围广泛的问题,包括岩尾一史等人的研究,均尚未涉及。而且笔者发现此类“编户”(rkya)在敦煌藏文文书中,有时又对应汉文文书中的“寺户”,或用于指寺院或开窟造像的“供养人”“供养户”乃至“贡物”等。此处限于篇幅恕不展开,已另撰文讨论。

最后需要补充的是,通过对P.t.1111《寺庙粮食帐目清单》的释读,可以得知吐蕃统治中后期敦煌编户 (rkya),在“沙州唐人三部落”(sha cu pa stong sde gsum)中共有六百八十四户,且在某“马年秋”“每户向寺庙交供养粮二驮计,共计青稞一千三百六十八驮”。这里说的“沙州唐人三部落”,就是包括P.t.1087 bis文书提到的悉董萨、悉宁宗在内的三个军事部落,另外一个就是阿骨萨部落。文书记载的六百八十四户编户(rkya),应该就是吐蕃统治敦煌中后期拥有“籍田”(rkya zhing)的户数,他们每户均需向寺庙交供养粮二驮,反映出了编户(rkya)的供养属性。

参考文献:

[1]王尧,陈践.敦煌古藏文文献探索集[M].上海:上海古籍出版社,2008:255.

[2]东噶·洛桑赤列.东噶藏文大辞典[M].北京:民族出版社,2002:203.

[3]岩尾一史.キャ制(rkya)の研究序説:古代チベット帝國の社會制度[J].東方學,2007(第113輯):103-118.

[4]岩尾一史.Pelliot tibétain1078bisよりみた吐蕃の土地区画[G]//日本敦煌學論叢編集委員会.日本敦煌學論叢:第1卷.東京:比較文化研究所,2006:1-26.

[5]何志文.吐蕃统治敦煌时期的土地纠纷问题研究:以S.2228与P.t.1078B古藏文诉讼文书为中心[J].西藏大学学报:社会科学版,2019(3):121-128.

[6]杨铭.吐蕃统治敦煌西域研究[M].北京:商务印书馆,2014:9-10.

[7]姜伯勤.唐五代敦煌的寺户制度[M].北京:中华书局,1987:107-109.

[8]Taenzer,Gertraud.The Dunhuang region during Tibetan rule(787—848):a study of the secular manuscripts discovered in Mogao caves[M].Wiesbaden,Berlin:Harrassowitz Verlag,2012:402-404.

[9]楊铭,贡保扎西.Or.8210/S.2228系列古藏文文书及相关问题研究[J].敦煌研究,2016(5):78-79.

[10]陆离.吐蕃统治河陇西域与汉藏文化交流研究:以敦煌、新疆出土汉藏文献为中心[M].北京:社会科学文献出版社,2018:171-179.

[11]杨际平.吐蕃时期敦煌计口授田考:兼及其时的赋税、户口制度[G]//杨际平.杨际平中国社会经济史论集:第3卷.厦门:厦门大学出版社,2016:566-577.

[12]张云,林冠群.西藏通史:吐蕃卷:下[M].北京:中国藏学出版社,2018:659-661.

[13]山口瑞鳳.沙州漢人による吐蕃二军團の創立mkhartsan军團の位置[J].東京大學文學部文化交流施設研究紀要,1981(第4号):25-27.

[14]杨铭.吐蕃时期敦煌部落设置考:兼及部落的内部组织[J].西北史地,1987(2):34-40.

[15]岩尾一史.吐蕃支配下敦煌の漢人部落―行人部落を中心に―[J].史林,2003(4):13.

[16]岩尾一史.チベット支配下敦煌の納入寄進用リスト―IOLTib J575,1357(A),(B)の紹介―[J].敦煌寫本研究年報,2007(創刊號):18.