敦煌汉、藏文《宅经》的比较历史学研究

2021-09-16陈于柱张福慧

陈于柱 张福慧

内容摘要:敦煌藏经洞发现的22件汉、藏文宅经写卷,弥补了目前唐宋时代同类文献缺失之不足。敦煌藏文本P.3288V《宅经·五姓家宅图等占法抄》与P.T.127V《人姓归属五音经》均系依据汉文本《宅经》编译而成。它们的发现,表明宅经文献不仅在中国古代的中原地区长期流行,同时对吐蕃日常生活也有深刻影响,隐喻着归义军时期敦煌吐蕃移民转型发展、积极融入地方社会的具体路径,成为唐宋时代汉、藏认同融合历史归宿的重要见证。

关键词:敦煌写本宅经;归义军;吐蕃移民

中图分类号:K870.6;G256.1 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2021)04-0032-10

Abstract:The twenty-two manuscripts of the document Zhaijing(Principles of Residence Management) in Chinese or Tibetan discovered in the Dunhuang Library Cave have filled a gap in the research on similar documents of the Tang and Song periods. TheTibetan manuscripts P.3288V(Zhaijing·Wuxing Jiazhaitu Deng Zhanfa Chao) and P.T.127(Renxing Guishu Wuyin Jing) were both compiled based on the Chinese document Zhaijing. The discovery of these manuscripts indicates that such documents were not only prevalent in the Central Plains in ancient China, but also deeply influenced the daily life of the Tibetans. These texts further indicate the exact ways the Tibetan migrants transformed, developed, and integrated into the local society in Dunhuang during theGui-yi-jun regime period, and clearly manifest the history of integration between Han Chinese and Tibetans in the Tang and Song dynasties.

Keywords:Dunhuang manuscripts of Zhaijing; Gui-yi-jun; Tibetan migrants

《宅經》是敦煌藏经洞出土遗书中数量较多的一类社会历史文献,系历史时期以相宅择吉为旨向的术数书,或直接冠以“宅经”的堪舆书。根据业已公布的敦煌汉文、古藏文遗书,宅经类文献计有22件,包括:P.2615a、 P.2615b、P.2630V、P.2632V、P.2962V、P.2964、P.3281Vb、P.3492a、P.3507、P.3594、P.3602V、P.3865、P.4522Va、P.4667Va、S.4534V、S.6169、Дx.00476+05937+06058、Дx.01396+01404+01407、Дx.01396+01404+01407V、Дx.05448、P.3288V、P.T.127。以上写卷中,P.3288V与P.T.127均系古藏文写本,它们的发现为敦煌汉、藏文《宅经》文献比较研究提供了弥足珍贵的资料样本,也为吐蕃史研究尤其是唐宋时代敦煌吐蕃移民史的研究提供了重要新史料。

一 敦煌写本《宅经》整理研究回顾

学术界对敦煌本宅经的研究,起步于1984年法国学者茅甘(Garole Morgan)发表《敦煌写本中的“五姓堪舆”法》。该文利用敦煌五姓宅经资料对中国古代文化中的五姓、姓氏分类与社会功用等问题予以考辨,为学界对此类写卷开展进一步讨论奠定了重要基础[1]。1992年日本出版的《讲座敦煌》第5卷所收菅原信海《占筮书》,首次对包括宅经在内的敦煌术数文献加以汇集、分类,在引起人们对敦煌本宅经的关注上发挥了重要作用[2]。1995年宫崎顺子在《东方宗教》上发表的《敦煌文书〈宅经〉初探》,发出了敦煌本宅经专题研究的第一声[3]。

进入21世纪,学界对敦煌本宅经的关注呈现从以往个案式研究向整体把握的趋势。这一领域的全面研究,首推2001年出版的黄正建《敦煌占卜文书与唐五代占卜研究》一书。该书对包括宅经在内的敦煌汉文术数文献开展了极为细致的调查、分类,逐一著录定名,对相关残卷开展缀合工作,并间加考证,发明极多,在敦煌文献研究史上具有里程碑的意义[4]。法国学者马克(Marc Kalinowski)先生主持的“中古中国的占卜与社会”项目报告书于2003年由法国国家图书馆出版。该报告书较为全面地介绍了英藏、法藏、俄藏敦煌文献中的宅经资料[5]。2013年出版的王晶波《敦煌占卜文献与社会生活》一书,对敦煌汉文宅经资料进行了更为全面的梳理、分类与考订,深化了学界对此类文献的写本学认识[6]。

关于敦煌汉文本《宅经》的整理,相继有笔者著《敦煌写本宅经校录研究》[7]、金身佳编著《敦煌写本宅经葬书校注》[8]、关长龙《敦煌本数术文献辑校》[9],以上诸家对敦煌汉文宅经写本进行了程度不同的统计、整理、校录,基本解决了其文字问题。

然而学界以往对敦煌藏文文献中是否有宅经资料并不明确。敦煌藏文本P.T.127《人姓归属五音经》最早由高田时雄先生释读刊布[10],虽仅涉五音五姓问题,但此件文献与新近揭出的法藏敦煌藏文文献P.3288V《宅经·五姓家宅图等占法抄》(拟)互为一体,可以相互发明,尤其后者是目前发现的唯一一件较为完整的藏文本宅经资料,它的发现有助于学界进一步拓展对敦煌藏文社会历史文献的认识。

二 敦煌藏文写本P.3288V文献概述

法藏敦煌文献P.3288由多纸粘连而成,首尾均缺,正面抄汉文文书《玄像西秦五州占、太史杂占历等》[11],背面自右向左相继抄写汉文文书《佛典摘抄》《佛曲》《乐住山》《五台山赞》、藏文文献、汉文文书《乾宁三年(896)丙辰岁正月归义军节度押衙某杂写》《步军都知兵马使张贤庆衔名》《归义军节度马步都虞侯银青光禄大夫检校太子宾客兼监察御史上柱国张怀政邈真赞并序标题》。藏文所存纸页首尾完整,天头、地脚及字行之间时有残缺,大部分文字漫漶不清,存约200余行,相继抄写沐浴洗头占、星占、人神占、宅经等四种占法[12]。学界最初认为包括了两种藏文文献,一种似乎是天文历法图,另一种似乎是咒语[13]。刘英华先生初步分析了此件藏文写本的内容构成[14],并就卷中的部分相宅内容进行了释译[15],有力地推进了此件藏文文献的研究。但由于学界此前未能对P.3288背面的藏文文字进行完整释录和深入探究,故关于此件敦煌藏文文献相关书写的定名仍不够准确,研究认识尚有待进一步深化;就卷中所存第四种占法而言,尽管学界重点解决了卷中的部分藏文文字和文义,但对同处一页的汉文文字未能释读和开展综合分析;就目前的定名和题解、适应群体等问题而言,也存在很大的研究空间。以上问题的存在,主要囿于未能与同出藏经洞的敦煌汉文本宅经做细致比较研究。

P.3288V第四种藏文占法主要由三张图式构成,图式中间穿插书写少量藏文与汉文,总体可划分为五部分。下面逐一考释。

三 敦煌藏文写本P.3288V(四)内容新考

之所以将P.3288V第四种藏文占法考订为《宅经》,主要基于该占法的图式与敦煌汉文本宅经文献尤其是“五姓宅经”的图式构成近同。五姓是指五音对姓氏的划分,五姓、五音均为中国古代传统五行说之一环,广泛运用于汉至宋的各类选择术与日常生活中。两《唐书》的《经籍志》和《艺文志》中记有《五姓墓图要诀》《玄女弹五音法相冢经》《五音地理经》,在相宅方面则记录专以五姓命名的相宅著述——《五姓宅经》。遗憾的是,在传世文献中仅存《黄帝宅经》,故史籍著录的《五姓宅经》长期以来为世人所不了解,敦煌藏经洞发现的一批《五姓阴阳宅经》《五姓宅经》写本对此具有极为重要的文献学价值。

涉及五姓宅或五姓的敦煌本宅经主要有P.2615a、P.2632V、P.2962V、P.3281Vb、P.3492、P.3594、P.4522Va、P.4667Va、S.4534V、Дx.00476+

05937+06058、Дx.01396+01404+01407V,计11件,其中P.2615《诸杂推五姓阴阳等宅图经一卷》是保存和涉及五姓宅法最多的写本,其余宅经残卷在有关五姓相宅方面则基本和P.2615相同或相似。

从P.2615《诸杂推五姓阴阳等宅图经一卷》来看,完整的“五姓宅图”是由角宅图、徵宅图、宫宅图、商宅图、羽宅图(还包括相应的文字)五个相对独立的部分组成,每一部分一般依次有以下几方面内容:五姓人宅图、作舍法、五姓分类下的姓氏、五姓家宅图、五姓宅所适合的地形以及五姓移徙延向法等。

学界此前注意到敦煌藏文写本P.3288V(四)中的图式与P.2632V、P.2962V中的“商家宅图”“角家宅图”比较接近,这一点无疑是正确的,但由于未能就两者开展细致的比较,故此前得出的认识仍不免较为含糊,对其定名也有失详察。

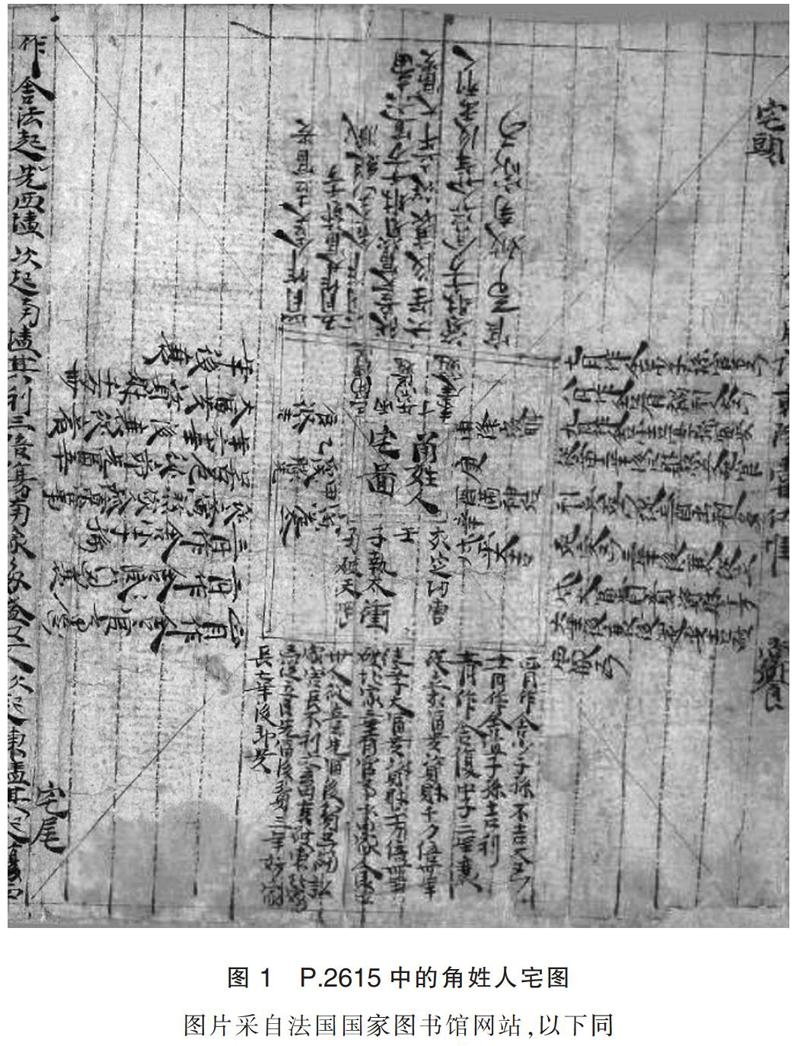

敦煌汉文本P.2615《诸杂推五姓阴阳等宅图经一卷》中的“五姓人宅圖”是以内外两个方块组成的“回”字形图式(图1),该结构是古代人们对“地”的普遍概念。以此图式内外两个方块为界,整个人宅图式由里至外分别作四层排列:

1. 图式名称 如P.2615写有“角姓人宅图”“徵姓人宅图”“商姓人宅图”“羽姓人宅图”等。有时可能出于抄写者疏忽或笔误等,而将人宅图和家宅图的名称互混,如P.2615a就把“宫姓人宅图”的字样写在了“宫家宅图”上。

2. 以干支、四维构成的方位标向 即是由十天干、十二地支和四维构成的二十四方位。二十四方位中的十二地支,不仅具有方位上的意义,而且还代表着一年的十二个月。敦煌本宅经中的人宅图就是以上述具有方位和时间意义的干支以及四维作为其基本方位标向的。但在敦煌汉文本宅经人宅图中,我们并未见到八卦代四维或四仲的现象,只是在四维上时常有“宅头”和“宅尾”的标注。

3. 建除与十二神的固定搭配 人宅图的第三层内容是彼此固定搭配的建除与十二神。

4. 五姓人在十二月中、十二方位上作舍立宅的吉凶 第四层主要记述的是五姓人在前述时空里作舍立宅的吉凶宜忌,相关卜辞分布于整个图式的四方,如《角姓人宅图》载“正月作舍官事危凶”“立寅,煞家长孤寡官事口舌危”。

法藏敦煌藏文文献P.3288V(四)第1张图与敦煌汉文本宅经比较,其结构与敦煌汉文本五姓人宅图近同,但内容差异甚是明显,主要表现在:

第一层未注明图式名称;

第二层虽也有干支,天干主要是音译,地支则以十二生肖代表十二地支,具有浓郁的吐蕃文化色彩,在图式的四维上未见有“宅头”与“宅尾”的标注,却有敦煌汉文本宅经人宅图所不见“乾、艮、巽”等八卦来表示的四维;

敦煌汉文本五姓人宅图第三层的建除与十二神未见于P.3288V(四)第1张图中;

第四层相关位置仅能释读出“天道”“人道”,未记录作舍立宅相关卜辞。

以上差异表明,P.3288V(四)的第1张图式不应是敦煌汉文本宅经中的“五姓人宅图”。

P.2615《诸杂推五姓阴阳等宅图经一卷》中的另一重要图式系与“五姓人宅图”对应的“五姓家宅图”,五姓家宅图的图式布局与人宅图大体相同(图2)。

整个家宅图由里至外也分别作四层排列,分别为:

1. 图式名称 如P.2615写有“角家宅图”“商姓宅图”,但有的称作“宫宅十二神安置”(P.2632V)、“商家宅图、安置神出入”(P.2632V)、“羽姓十二神安置法”(P.2632V)等。笔者将其统称为“五姓家宅图”。

2. 宅内基本建筑的标注 家宅图第二层主要是关于宅内主体住房和家用设施在图式中的分布与标注。主体住房主要分布于图式名称的四方,有“北堂”“东房”“西舍”“南舍”等。此外,在主体住房四周还标注了一些常用设施,大致包括“客舍”“门”“井”“灶”“磨硙”“厕”以及牛、羊、马舍等。值得注意的是,在P.2615《诸杂推五姓阴阳等宅图经一卷》“羽姓家宅图”的同一层面,还在特定位置标注了“天道”“人道”。

3. 干支、八卦构成的二十四方位 其中的四维用乾、坤等八卦来表示。

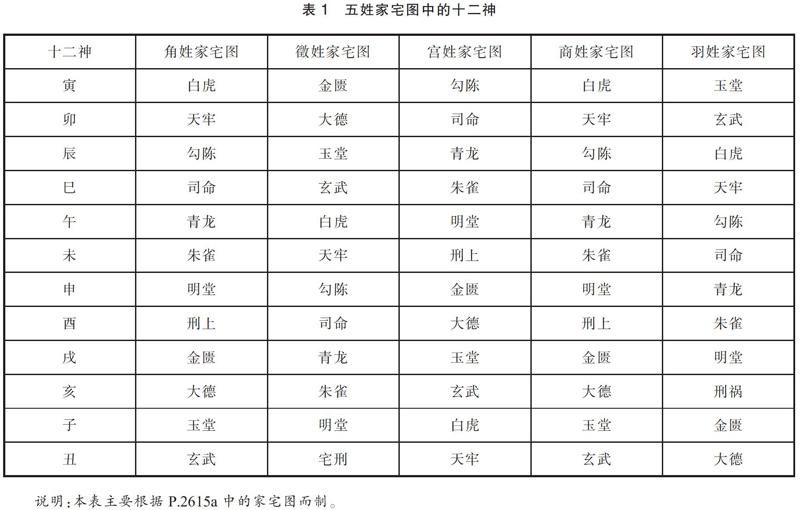

4. 修治之月与十二神 如《角家宅图》载“甲,正月月修”“卯,天牢”,所谓“天牢”等十二神系指中国古代文化中的黄道黑道十二神,即青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命、天刑、朱雀、白虎、天牢、元(玄)武、勾陈,在五姓家宅图中的分布情况如下(表1)。

与P.2615《诸杂推五姓阴阳等宅图经一卷》之“五姓家宅图”比较,敦煌藏文本P.3288V(四)第1张图式无论是结构还是内容都可以确定系“五姓家宅图”之一。除基本结构与敦煌汉文本“五姓家宅图”一致外,P.3288V第1张图式在同样位置的壬、丙、甲之处亦标注有藏文的“天道”“天道”“人道”字样,而同类标注目前只见于P.2615《诸杂推五姓阴阳等宅图经一卷》之“羽姓家宅图”的丁、乙位置,分别是“天道”“地道”。所谓“天道”“人道”等,当系古代阴阳家术语,频仍见于古代宅经、葬书等文献。敦煌藏文本P.3288V(四)第1张图式中的“天道”出现在“丙、壬”两个位置,根据《说郛》引《黄帝宅经》记载之规则,可推该图当为“商家宅图”或“角家宅图”。该图鼠(子)位置对应一词,刘英华先生将其释读为“玉堂”的音译,无疑是正确的,而在敦煌汉文本“五姓宅图”中同样位置对应黄道十二神之一“玉堂”的唯有“角家宅图”。以上证据足以明确,敦煌藏文本P.3288V(四)第1张图式实是古藏文抄写的“角家宅图”(图3),而非学界此前所认为的“角姓地形阴图或商姓地形阳图”。

P.3288V(四)第1张图式之后有一行藏文,但漫漶不清,刘英华先生将其释读为“阳宅和阴宅的观察”。其释文与文意虽有待进一步厘定,但此句藏文后面的第2张图式似乎与古代宅经文献记录中的“阴阳宅”有关。该组图式存有四到五个矩形方框,其中一框内书写一行藏文,学界此前未整理,笔者将其释读为“人、宅吉祥圆满”。传统观点一般认为所谓“阴阳宅”是指代表阴间的墓地和代表人间的住宅。其实至迟在南朝,人居住宅在相宅术中就已有阳宅阴宅之分,其中并不包含有阴间阳间之义。敦煌本宅经关于阳宅阴宅的论述也充分表明,古代宅经记录的阳宅阴宅,实是古代相宅术以阴阳为基本分类方式对建筑住宅的一种特定分类[16]。在敦煌汉文本宅经P.2615与P.2632V中均绘有阴宅与阳宅福德刑祸的方位图示(图4)。

根据P.2615《诸杂推五姓阴阳等宅图经一卷》的说法,此图式是为了依据“刑祸福德”的方位以推定阴阳宅的吉凶而设计。敦煌藏文文献P.3288V(四)第2张以多个矩形框为主体的图式或许与之性质相同(图5)。

特别值得注意的是,在第2张图式之后,P.3288V(四)紧接着书有一则汉文题记“家图三个”(图6),其字迹较为稚拙,与其后的第3张图式中的汉文笔风完全一致。遗憾的是此则汉文题记此前学界未注意和释读。

P.3288V(四)第3张图式与第1张图式的结构相同,图中藏文虽分布完整,但漫漶不清,图式中间书汉字,亦无法释读,旁边写一汉字“家”。就业已释读出的藏文文字来看,该图记录有十天干、十二地支(生肖)、代表四维的八卦、部分黄道十二神和居家设施安置情况,其中在“癸”的对应位置上,亦记录有与“天道”“人道”“地道”属同类术语的“鬼道”。在“猪(亥)”位置上,注有藏文“龟”,当系十二神中的“玄武”;在“鼠(子)”位置上,注有藏文“神大德”,或为十二神中的“大德”。对应表1,“玄武”出现在亥位的唯有宫姓家宅图,但“五姓家宅图”均没有子位对应“大德”的情况,不排除P.3288V书手将此条卜辞抄错位置的可能。总之,与敦煌汉文本宅经中的图式比较,P.3288V(四)第3张图式无疑应与第1张图式性质相同,很可能属于“五姓家宅图”中的“宫家宅图”(图7)。

四 P.3288V(四)的定名、年代与

使用群体再议

通过前面的考释,可以看到两张“五姓家宅图”,即“角家宅图”“宫家宅图”(疑),以及可能为阴阳宅“刑祸福德”的图式构成了藏文本P.3288V(四)的主體内容,而在敦煌汉文本宅经资料中,经常将五姓相宅法与阴阳相宅法在书写上相整合(图8),加之考虑到藏文图式旁的汉文题记“家图三个”,笔者认为P.3288V(四)定名为《宅经·五姓家宅图等占法抄》较妥。

P.3288由多纸粘连而成,背面藏文文字自《乾宁三年(896)丙辰岁正月归义军节度押衙某杂写》右侧空约三行处自左向右抄写,至《五台山赞》止,表明此件藏文文献是利用P.3288背面《乾宁三年丙辰岁正月归义军节度押衙某杂写》与《五台山赞》中间的空白处抄录的,因此P.3288背面藏文文献的抄写年代应在唐乾宁三年(896)左右,属于归义军时代的可能性较大。西藏教法史籍中有不少资料记载文成公主进藏时曾带入汉地的历算卜筮文书,学界此前据此提出P.3288藏文写本为公元8世纪的作品,理由显然不够充分。

吐蕃社会历史文化中并无中原传统的“五姓”之说,亦无后者术数文化中“天道”“人道”“地道”以及黄道黑道十二神等常识。与敦煌汉文本各类宅经资料比较分析,足以表明敦煌藏文写本P.3288V(四)《宅经·五姓家宅图等占法抄》应依据与P.2615《诸杂推五姓阴阳等宅图经一卷》相近的汉文本宅经文献编译而成。

此件藏文书写所涉的沐浴洗头占、星占、人神占、宅经各部分内容前后字迹相同,当系一人所抄。在人神占后面有一段漫漶较为严重的藏文文字,其首行书作“rus ni gtsang gyi lang dang skas”,经笔者向才让教授、朱丽双教授请教,一致认为此件藏文文献中的“gtsang”当译为“后藏”,即今西藏日喀则及其附近地区。同时,在写卷第二部分的藏文星占书写中,亦有“调服牦牛”的表述。这些信息表明,此件藏文文献对吐蕃地区的地理与社会生活多有追忆,其目的自然是为了能够在相关使用群体中引起文化认同和族群共鸣,因此该件藏文术数文献的主体使用者当系吐蕃人。

另需讨论的是同为法国国家图书馆庋藏的敦煌藏文文献P.T.127。此件写本主要由占卜卜辞与吐蕃医方等内容构成,正背面分别抄写的是《推十二时人命相属法》《火灸疗法》、干支表、五行表和《人姓归属五音經》。其中《人姓归属五音经》主要记述各类姓氏在五音(宫、商、角、徵、羽)中的分类与归属,这些用古藏文书写的各类姓氏,其排列顺序与敦煌汉文本P.2615《诸杂推五姓阴阳等宅图经一卷》几乎完全一致,如P.2615角姓下的“姚”“左”,又在商姓中以先“左”后“姚”的方式出现,《人姓归属五音经》与之完全相同;P.2615徵姓下的“贾”,重复出现于羽姓中,《人姓归属五音经》亦然。所以,敦煌藏文本P.T.127V《人姓归属五音经》应当属于《宅经》所载五姓姓氏的一个缩略本[17]。诚如笔者在前文业已指出的那样,“五姓姓氏”与“五姓家宅图”均是古代宅经中“五姓宅图”的关键内容和基本构成,故藏文本《人姓归属五音经》应是摘抄自汉文本《宅经》,其文献性质与P.3288V《五姓家宅图等占法抄》一样,均属宅经。学界此前提出P.3288V《五姓家宅图等占法抄》是目前所知敦煌遗书中唯一一件涉及堪舆的藏文文献,其认识显然是建立在没能厘清P.T.127V《人姓归属五音经》文献性质基础上的,该观点无疑有失详考。

五 敦煌汉、藏文《宅经》的重要学术价值

古代宅经文献传世者仅存《黄帝宅经》一种,敦煌藏经洞发现的22件汉、藏文宅经写卷极大地弥补了目前唐宋时代同类文献缺失之不足,为学界全面了解古代宅经的编纂类型、结构文例、书写内容等提供了珍贵的第一手资料。两件藏文本《宅经》写本的发现,不仅保存并丰富了吐蕃文献,而且表明宅经文献不仅在中国古代的中原地区长期流行,同时对唐宋时代的吐蕃日常生活也有重要的影响,是后者积极学习、编译和使用汉文实用文献典籍的实证。

从历史学的视角来看,P.3288V《宅经·五姓家宅图等占法抄》、P.T.127V《人姓归属五音经》为进一步探绎唐宋之际敦煌社会演进和吐蕃移民日常生活变迁提供了特殊的观察视角,进而成为深入研究和考量吐蕃政权崩溃前后流寓西北地区吐蕃移民历史走向与生活实况的关键新资料,有助于填补正史的缺失。

吐蕃人学习、使用抄写于归义军时代的P.3288V《宅经·五姓家宅图等占法抄》与P.T.127V《人姓归属五音经》,为了解吐蕃统治结束后敦煌地区仍有大量吐蕃移民在此生产生活提供了更为丰富的新资料。尤其是敦煌藏文本P.3288V《宅经·五姓家宅图等占法抄》的发现,进一步表明归义军时代的敦煌地区不仅有大量吐蕃移民生活于此,而且有相当一部分群体完成了由游牧生活向定居、农耕生活的过渡。英藏敦煌文献S.2607《赞普子一首》载:

本是蕃家帐,年年在草头。夏日披毡帐,冬天挂皮裘。语即令人难会,朝朝牧马在荒丘。若不谓(为)抛沙塞,无恩(因)拜玉楼。[18]

这篇出自吐蕃统治河陇结束后一名留居当地的吐蕃人的作品,清楚地反映了部分吐蕃移民在吐蕃管辖时的敦煌尚保留着“朝朝牧马在荒丘”的传统游牧方式。而进入归义军时期,流寓河西敦煌的吐蕃移民普遍向“夷人相勉耕南亩”(P.2672)的农耕生产转型,其生活方式自然随之转向定居。两件敦煌藏文本宅经文献就是这一时期敦煌吐蕃移民为适应新的定居生活而学习使用的。同时,归义军时期吐蕃移民生活方式的转型,也引发了一系列归义军政权内部事件,其中表现最为突出的就是该地区人、地关系的紧张。敦煌地区汉代以降传统生产方式主要以农业为主,兼及少量畜牧业,但因地邻沙漠,其优质土地资源较少。S.2593《沙州图经》称:“沙州者,古瓜州。其地平川,多沙卤。人以耕稼为业。”[19]由于敦煌陷落时与吐蕃政权约定“毋徙他境”,因此随着吐蕃军民及其奴部的涌入,敦煌境内有限土地资源与激增人口的矛盾进入归义军时期变得尤为突出,敦煌资料中为学界所熟知的多宗涉及吐蕃居民土地纠纷案件,其实质均与该群体由游牧到定居的转型有着直接的关系。

敦煌藏文文献P.T.127V《人姓归属五音经》则从另一个角度透射出归义军时代吐蕃移民转型发展、积极融入地方社会的具体历史路径。吐蕃本是“俗不言姓,王族皆曰论,宦族皆曰尚”。那么吐蕃移民编纂使用《人姓归属五音经》的意图何在?以姓氏为基础的“五姓”说在敦煌汉人社会的现实生活与精神世界中均占据重要位置,居住、丧葬、婚姻乃至社会交际等日常之吉凶宜忌多赖于此,并潜移默化地成为一种社会价值认同和群体认同的特殊文化符号。在此背景下,吐蕃移民摒弃“俗不言姓”的固有传统,取用汉姓、编写《人姓归属五音经》以确定自身的五姓所属,也就成为该群体融入敦煌社会、获取地方认同的必由之路。从这一层面来看,P.3288V《宅经·五姓家宅图等占法抄》、P.T.127V《人姓归属五音经》的编纂与使用,实是吐蕃移民为获取敦煌地方社会认同而主动采取的一种族群社会文化重构行为。吐蕃移民积极的汉化转型,有力地增进了归义军时期敦煌地区的民族融合,在一定程度上成为推动10世纪30年代前后曹氏归义军政权改部落制为乡里制、加快吐蕃移民向编户百姓身份转变等一系列历史进程的重要文化动力。而P.3288V《宅经·五姓家宅图等占法抄》、P.T.127V《人姓归属五音经》等一批同类文献的形成过程,其实正是对上述历史进程的一种隐喻式文化表达。

參考文献:

[1]茅甘. 敦煌写本中的“五姓堪舆法”[G]//谢和耐,等. 法国学者敦煌学论文选萃.耿昇,译.北京:中华书局,1993:249-255.

[2]菅原信海. 占筮書[G]//池田温.講座敦煌5:敦煌汉文文獻. 東京:大東出版社,1992:448-449.

[3]宫崎順子. 敦煌文書《宅經》初探[J]. 東方宗教,1995(第85号):41-70.

[4]黄正建. 敦煌占卜文书与唐五代占卜研究[M]. 北京:学苑出版社,2001:72-81.

[5]Marc Kalinowski. Divination et sociétédans la Chine méd-iévale[M]// Etudedes manuscripts de Dunhuang de LaBibliothèdque nationale de France et du British Museum.Paris: Bibliothèque Nationale de France,2003:475.

[6]王晶波. 敦煌占卜文献与社会生活[M]. 兰州:甘肃教育出版社,2013:451-470.

[7]陈于柱. 敦煌写本宅经校录研究[M]. 北京:民族出版社,2007.

[8]金身佳. 敦煌写本宅经葬书校注[M]. 北京:民族出版社,2007.

[9]关长龙. 敦煌本数术文献辑校[M]. 北京:中华书局,2019.

[10]高田时雄. 敦煌:民族:语言[M]. 钟翀,等.译. 北京:中华书局,2005:352-353.

[11]郑炳林,陈于柱. 敦煌占卜文献叙录[M]. 兰州:兰州大学出版社,2014:66.

[12]陈于柱,张福慧. 敦煌古藏文写本P.3288V(1)《沐浴洗头择吉日法》题解与释录:P.3288研究之一[J]. 敦煌学辑刊,2019(2):84-99.

[13]萨仁高娃. 国外藏敦煌汉文文献中的非汉文文献[J].文津学志,2010(第3辑):148.

[14]刘英华. 敦煌本P.3288 3555A V° 藏文星占文书研究之一:九曜和二十八宿名表释读[J]. 西藏民族大学学报:哲学社会科学版,2017(5):48-55.

[15]刘英华,金雷,范习加. 法藏敦煌本P.3288 3555A V° 藏文星占文书研究(其一):吐蕃藏文堪舆图研究[J].西藏研究,2018(1):107-115.

[16]陈于柱. 唐宋阴阳相宅宗初探:以敦煌写本宅经为考索[J]. 敦煌学辑刊,2002(2):45.

[17]陈于柱. 敦煌文书P.T.127《人姓归属五音经》与归义军时期敦煌吐蕃移民社会研究[J]. 民族研究,2011(5):76.

[18]中国社会科学院,中国敦煌吐鲁番学会敦煌古文献编辑委员会,英国国家图书馆,等. 英藏敦煌文献:第4卷[M]. 成都:四川人民出版社,1991:113.

[19]郑炳林. 敦煌地理文书汇辑校注[M]. 兰州:甘肃教育出版社,1989:1.