基于开放性实验问题解决的探究活动的设计与实践

2021-09-16赵芸赫李春密赵博涵

赵芸赫 李春密 赵博涵 黄 敏

(1. 首都师范大学附属中学,北京 100048; 2. 北京师范大学物理学系, 北京 100875; 3. 四川省成都市新都一中铭章学院,四川 成都 610500)

针对21世纪的工作环境,很多国家和地区都展开了关于科学教育应使学生形成的能力方面的研究.如Bybee研究团队在美国科学教育办公室等的支持下,综合来自相关专家团体的12份主要报告中的关键建议指出,科学教育应使学生具备: (1) 通过对观察到的现象及数据的推理构建理论模型的能力; (2) 设计实验验证观点的能力; (3) 解决复杂的开放性问题等.[1]其它提及到的学生应对未来工作环境的必备能力还有能够有效地进行团队工作以及清晰的交流能力等.[2,3]

这些能力其实是科学家们在解决实验问题和建立新知时所要经历的关键步骤以及使用的他们已经内化成习惯的关键能力,属于科学家的认知工具.Bybee (2000)用科学能力(scientific abilities)一词来描述这些能力.[4]目前,很多国家的科学教育改革都把落脚点放在了培养学生的科学能力上.在一些关于如何在科学教育中培养学生获得科学能力的相关研究和国家报告中,“探究”、 “研究”、“实践”等词汇出现的频率极高.[5]我国最新颁布的《普通高中物理课程标准(2017年版)》[6]也建议通过真实情境的问题解决促进物理学科核心素养的达成.这样才能有效应对未来生活和工作中遇到的复杂的、协作的和动态的问题.

目前我国中学大部分的课内物理探究式课堂中,由于课程内容的限制,学生所面对的通常是教师梳理出的目标明确、去情境化的探究问题.如果学生在提前预习的情况下,通常探究过程就会变成验证某一物理原理,缺少独立思考的空间,使得学生在解决真实情境的非良结构问题的能力方面仍较为欠缺.

因此本文聚焦科学家在解决实验问题过程中,经历关键步骤时所表现出的科学能力,旨在设计基于开放性实验问题解决的探究活动(下文简称“探究活动”),让学生在所创设的真实的、无标准答案的问题情境中进行科学实践,以帮助他们发展科学能力.

1 探究活动的设计

1.1 探究活动设计的理论依据

物理学史上科学家们进行实验问题解决或建立物理认知时一般会经历如下3类实验过程:[7,8]观察型实验、验证型实验和应用型实验.最初的观察型实验发生在物理学家研究一个未知的现象时,其实验结果将帮助其建立一个新的模型.验证型实验通常是用来验证或否定某个假设、想法或预测.物理学家进行验证型实验时会用一个理论模型来预测他们的实验结果.应用型实验则利用和综合了之前建立和验证的物理模型,用来解释新现象、解决新问题、设计产品等.

本文将这3类认知过程融入探究活动的设计中,由于在探究活动中学生科学能力的具体表现与具体的实验活动类型密不可分,因此,本研究在为学生设计每一个具体的探究活动发展其科学能力时,考虑到观察型、验证型和应用型实验的作用、不同阶段所对应的学生能力水平不同以及学生直接进行完整的开放性实验问题解决的困难,首先挑选和设计基于观察型、验证型和应用型3类实验问题解决的探究活动,让学生理解这3个认知阶段的作用并掌握运用其解决问题的能力.最终挑选和设计完整的探究活动,让学生综合运用、设计并实施3类实验进行独立实验问题解决活动.下面对这4类实验活动的作用、实验问题解决的模型以及活动样例进行具体的介绍.

1.1.1 观察型实验活动

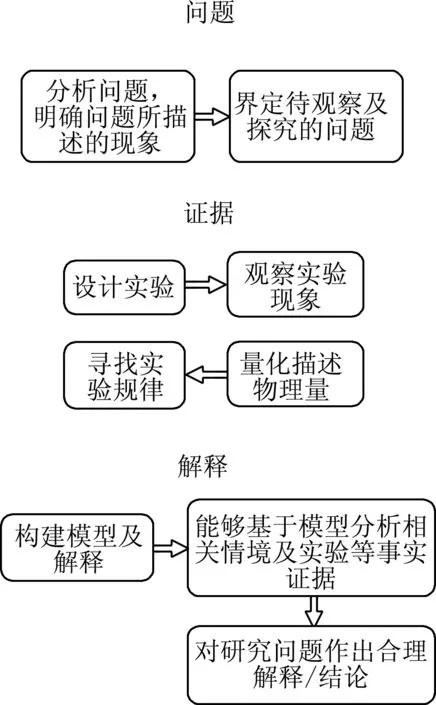

本文所设计的观察型实验是学生在研究一种新现象时所做的实验.因此,他们一般不会对结果有预期.学生需要收集数据,分析数据并在数据中找到某种规律.然后,他们需要解释规律(如果适用)的原因,以及构建定性或定量关系.本文从问题分析及界定、获取证据、解释问题等3个维度对观察型实验问题解决过程进行描述,如图1所示.

图1 观察型实验过程

基于以上对观察型实验问题解决过程的分析进行活动设计,下面展示观察型实验活动的一个活动样例.

“在晚上使用相机对着街上的灯光拍照,或在阳光强烈的时候透过树叶的缝隙拍摄太阳,在照片中会呈现出放射状的光线从光源中心发出的现象,这是摄影中常有的现象,因其现象独特,被称为“星芒”,如图2所示.观察这一现象,确定待探究的可能对现象产生影响的变量并进行实验,对实验结果进行分析、寻找实验规律并加以解释.”[9,10]

图2 “星芒”现象

这一活动展示了一个日常生活中有趣的现象.在对这一现象的观察中,学生会发现很多规律,比如通过相机拍摄手机手电筒的简单实验,可以发现得到的照片具有旋转60度对称性.再如,星芒的尖角数与光圈的叶片数有关,即光圈叶片数n为奇数时,产生的星芒尖角数为2n条;n为偶数时,产生的星芒尖角数为n条等等.这些规律会启发学生利用衍射原理来解释这一现象并进行后续的验证型实验活动.

1.1.2 验证型实验活动

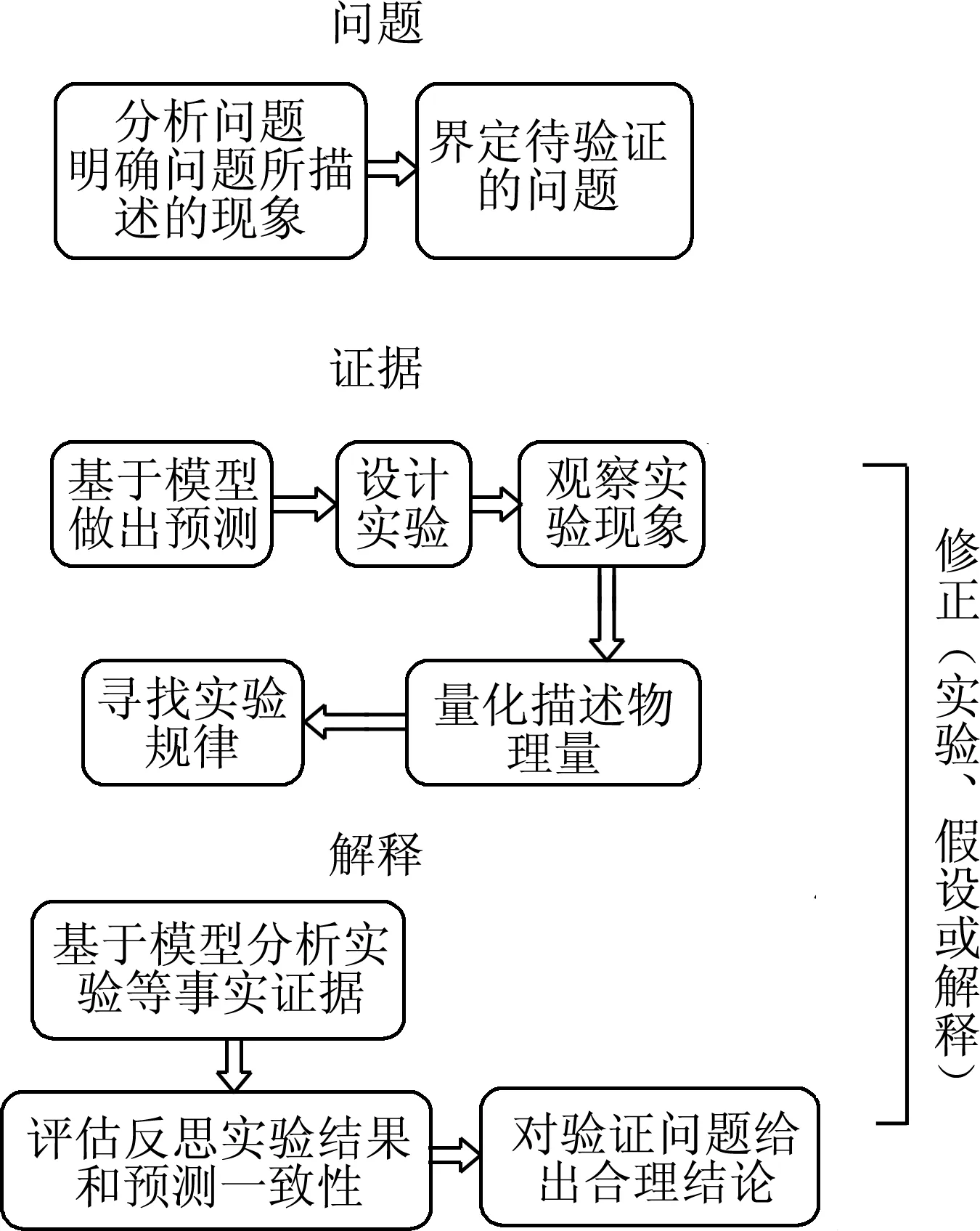

在本文所设计的验证型实验活动中,学生需要明确待验证的理论解释或关系中所做的假设,并通过想要验证的理论解释或关系来预测实验的结果,然后他们进行实验,记录结果.考虑到理论上所做的一些假设和实验的不确定性,学生需要根据预测结果和实验结果是否一致来对待验证的解释或关系做出判断.当预测与实验结果一致时,意味着理论解释(关系)不应被拒绝;如果预测与实验结果不一致时,或者拒绝接受他们验证的理论解释(关系),或者重新考虑理论解释或关系中做出的假设.

本文从问题分析及界定、获取证据、解释问题等3个维度对验证型实验过程进行描述,如图3所示.

图3 验证型实验过程

基于以上对验证型实验问题解决过程的分析进行活动设计,下面展示验证型实验活动的一个活动样例.

案例1.沙漏是一种沿用已久的计时装置,利用容器中沙子的流动来计量时间.每一次沙漏中沙子流完,可以视为一个周期,这个周期就可以用于对生活中的一些事件发生的时长进行定标.沙漏在流沙过程中,将其放置于一个托盘秤上进行称量,会发现托盘秤的指针会随着沙子的落下而相对体系静止时的示数位置出现偏转.即它的视重会发生变化,变化趋势如图4所示.[10,11]

图4 流沙沙漏视重随时间变化曲线

一位学生根据系统中沙子在自由下落和冲击沙漏底盘时的超失重原理得到在沙子流动过程中的失重阶段、稳定下落过程中的超重阶段、稳定下落后的超重阶段的理论模型(此处略).据此,你能否设计实验对该同学所提出的理论模型进行验证呢?

在这个活动中,展示了一位学生对“流沙沙漏视重随时间变化”这一现象所提出的理论模型.学生可以据此确定待验证的理论关系,并进行预测及设计实验来判断这一理论模型的适用性,以此展开验证性实验活动.

1.1.3 应用型实验活动

本文所设计的应用型实验通常是在已被验证的理论关系的基础上来解决新问题时所进行的实验,待解决的新问题可能是解释新现象,也可能是设计制作及优化产品.学生在解决此类实验问题时,通常至少要使用两种方法并对它们的结果进行比较.

本文从问题分析及界定、获取证据、解释问题等3个维度对应用型实验过程进行描述,如图5所示.

图5 应用型实验过程

基于以上对应用型实验问题解决过程的分析进行活动设计,下面展示应用型实验活动的一个活动样例.

案例2.莱顿弗罗斯特效应由物理学家莱顿弗罗斯特发现于1756年,是指水滴可以在炙热的表面悬浮数分钟之久的现象.在特定情形下,水滴会形成振荡的星形,如图6所示.[12,13]

图6 莱顿弗罗斯特效应

如果我们认为莱顿弗罗斯特效应对“振荡的星形水滴”的促成作用仅止于使其处于非浸润态及由下方蒸汽层的不稳定性提供“扰动”这一观点是正确的话,显然,莱顿弗罗斯特效应将并非为实现液滴“振荡”状态的唯一方法.你还能想到可以实现莱顿弗罗斯特效应的其他方法吗?请设计并进行实验实现你的想法.

在这一活动中,首先向学生介绍了莱顿弗罗斯特效应这一有趣的振荡星形水滴的现象,并解释了这一现象产生的原因,让学生能够基于这一原理提出新的诱导该现象的方案并进行实验上的实现,即利用验证性实验的结果提出新问题并解决.

1.1.4 独立实验问题解决活动

在本研究所设计的独立实验问题解决活动的过程中,学生从观察教师精心选择的物理现象开始,收集数据并在数据中寻找模式及规律,然后,学生们构建理论模型来解释他们的实验观察,并预测实验的结果.接着学生们设计实验,来验证提出的解释.在完成验证性实验后,如果验证性实验显示出学生们试图解释的现象的新特征或与预测不符,学生修正或放弃他们的解释,那么实验过程又开始新的循环.最后他们可以使用验证过的理论模型来解释其他现象或解决问题.即在这个过程中,学生会综合运用观察型、验证型和开放型3类实验来解决问题,如图7所示.

图7 开放性实验问题解决过程

基于以上对独立实验问题解决活动过程的分析进行活动设计,下面展示独立实验问题解决活动的一个活动样例.

案例3.拿一个非常冷的瓶子,把一枚硬币放在它的瓶颈上.随着时间的推移,你会听到声音,并看到硬币的运动.解释这个现象并研究相关参数是如何影响硬币跳舞的.[10,14]

在对这一问题的研究中,学生会首先对“硬币跳舞”的现象进行观察,并对其跳舞的规律进行总结,然后学生会结合他们观察到的现象进行分析和解释.有的学生也会利用理想气体状态方程、牛顿冷却定律等热力学规律对该体系进行定量的理论研究.在建立理论模型时,需要验证牛顿冷却定律等在这一现象中是否适用,然后分析这一系统中硬币跳跃的时间与系统参数的关系,并开始设计及进行验证型实验.在验证的过程中,学生可能会发现一些新的实验现象或者与理论预测不同的现象.对于前者,学生可以根据进一步的分析判断已有的模型是否可以对其进行解释;对于后者,学生需要考虑如何对已有模型进行修正以符合该现象.而对于已经经过验证的模型,学生可对如何根据变量之间的关系来控制硬币的运动等来进一步应用该模型解决新的问题,由此让学生经历完整的实验问题解决过程.

2 探究活动的实践

2.1 探究活动的实践模型

成功参与科学实践需要多种能力:设计实验,收集和展示数据,建立和交流解释,基于解释对实验结果进行预测,评价实验设计等.获得这些认知技能的一种途径是通过认知学徒制.[15,16]基于本研究所设计的探究活动的特点,所采用的实践模型为基于认知学徒制的模拟模型(simulation model).[17]在模拟模型中,教育者会创造一种支持学生在课堂中从事科学活动的教室环境(从目标、实践、方法及同伴关系等方面都尽量与科学活动相类似).在这种环境中,学生体现主体性且参与到问题解决过程的方方面面.[18]

2.2 活动对象

本研究选取四川省成都市某中学“2+4”学制的项目班学生进行探究活动的开展.他们从中学3年级开始参与活动,持续时间从2016年9月至2018年7月,共4个学期.每周进行一次活动,一次活动时长1.5 h.

2.3 实践策略

考虑到在学校课程的框架下实施,因此在活动实施阶段,根据认知学徒制模拟模型过程中的“方法模型”(modeling)、“指导(coaching)/脚手架(scaffolding)”、“社会性互动(social interaction)”3种策略要素,给出在本研究的探究活动中的实践策略,如表1所示.

表1 探究活动实践策略

2.4 实践过程

本研究根据Collins提出的通过认知学徒制来实现认知技能提高的活动4个阶段,即(1) 建立能够逐渐让学生熟练的学习情境; (2) 当学生参与到真实情境的活动中时,为他们提供脚手架及指导; (3) 当学生逐渐发展能力后,慢慢地去掉脚手架; (4) 为学生提供独立实践的机会,使学生逐渐领会在不同的情境中使用与学科相关的原理4个阶段,将活动实施的具体流程描述如下.

2.4.1 建立学习情境

第1学期的第1-3周,该校邀请高校研究人员向该班学生展示科学研究过程,并带领学生通过基础实验的实操对科学研究过程中需要的基本实验技能及方法加以掌握.

第1学期的第4-8周,教师介绍观察型实验的作用以及经典的观察型实验,学生根据教师提供的观察型实验问题自主选择,进行第1轮观察型实验活动.学生在每一活动阶段开始时可自由组队,但不超过3人(基于明尼苏达大学合作问题解决的研究结论),完成前不进行组员的调整.[19,20]

2.4.2 提供脚手架

学生在实验室任务单的引导下开始进行探究活动,学生在这一阶段需要自主设计实验,研究问题中的现象,发现规律.针对学生要研究的问题,教师不会直接告诉学生应如何设计实验,当学生遇到困难时,教师会在学生已有想法的基础上,通过提问、与学生讨论,帮助其判断可行性,并让学生进行决策.完成后提交实验报告.

第1学期的第9-10周,教师基于PAER科学能力评分量规对学生的实验报告进行评定,总结反映出的问题并及时反馈给学生,然后进行活动的调整.

2.4.3 逐渐退去脚手架

在第1学期的最后5周,教师设计第2轮观察型实验问题, 学生仍根据教师提供的观察型实验问题进行自主选择并进行探究活动,完成后提交实验报告,教师进行评定.在这一阶段,实验室任务单中的活动指南、与教师讨论等指导及脚手架逐渐退去.

2.4.4 独立问题解决

第1学期末,为学生提供独立实践的机会,使学生逐渐领会在不同的观察型实验问题的情境中进行问题解决的过程.

第2学期开始,与观察型实验活动的开展类似,学生进行验证型实验活动、应用型实验活动以及独立实验问题解决活动,同样经历这4个阶段.每类型活动结束后,学生会针对其实验问题解决的过程进行展示与汇报.

第4学期开始,学生独立进行完整的开放性实验问题解决活动(Lab9阶段),活动结束后,在学期末学生会针对其实验问题解决的过程进行展示与汇报.这一阶段的开放性实验问题的设计会避开与前3个阶段研究思路相似的问题,并以考察学生多种科学能力为目的进行选择.

3 活动实践效果分析

学生在进行各类探究活动时,根据实验室任务单中的活动指南完成实验报告,而活动指南所设计的问题与要考察的学生的科学能力相对应.其中,所考察的科学能力框架及其测评工具是罗格斯大学物理与天文教育研究小组(PAER)开发的,包含“问题表征”、“建立解释”、“预测现象”等16个子能力维度.

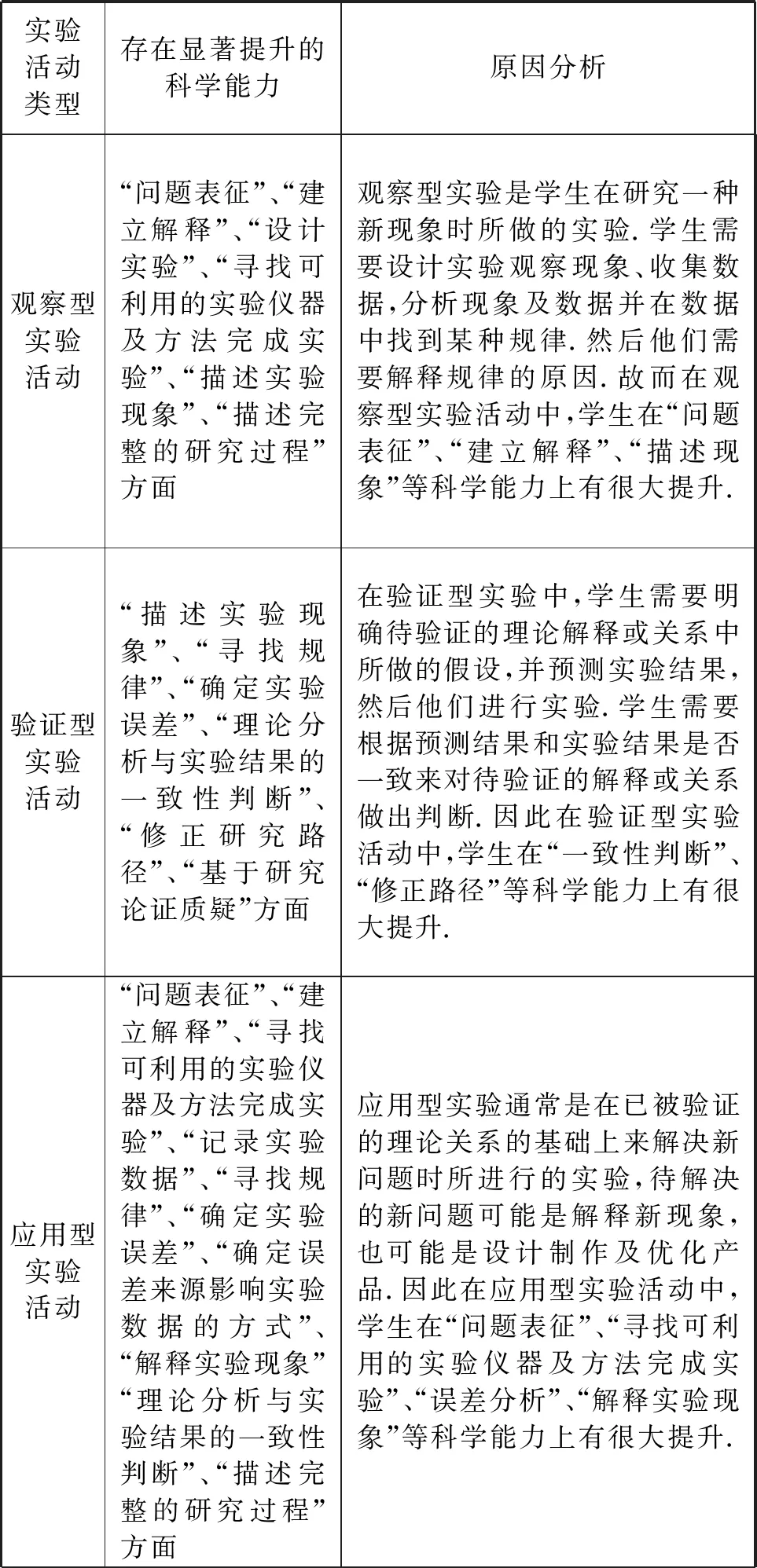

活动的效果通过两轮各类型实验活动后学生各维度的科学能力值来进行评估,通过SPSS软件对两轮实验活动后的学生各维度的科学能力分数均值进行差异性检验,将不同类型实验活动中存在显著提升的科学能力维度增益统计如表2所示.

表2 不同实验活动对科学能力各维度的增益

不同类型实验活动中显著提高的科学能力及其原因分析如表3所示.

表3 不同类型实验活动所提高的科学能力及其原因分析

续表

4 结语

为改进中学物理中科学实践方面存在的问题以及提升学生的科学能力,本文构建了基于开放性实验问题解决的探究活动的设计及实践框架,并进行了实践研究.活动实践结果显示,这种探究活动提高了学生的科学能力,且每种类型的实验活动对学生科学能力的提升各有侧重,且实施过程中关注到了学生的个体化差异.本文探究活动的设计和实施提供了开放性实验问题解决与探究活动深度融合的具体实践.基于研究结果,对于该类活动实施过程提出以下建议.

(1) 在活动实施过程中教师要明示科学能力的要素及内涵要求.研究表明,在没有为学生明示科学能力及其包含的要素以前,学生往往会急于求成而忽视应用科学方法解决实验问题的过程,甚至在大多数情况下,尤其是对于熟悉的问题情境,他们都没有意识去利用有效的证据来证明和解释自己的观点与假设.因此,教师在活动实施过程中要向学生阐明并应用恰当的例子展示科学能力的含义,并根据实验室任务单等脚手架去解决问题,帮助学生学会如何以多重方式表征问题情境,如何建立定性解释或定量关系解释现象,以及如何从证据入手,提供推理过程的科学方法.

(2) 扩大活动中实验问题的选择范围.研究表明,活动中开放性实验问题的选取对学生科学能力的发展起着非常重要的作用.本研究中实验问题的选择主要来源和改编于国际青年物理学家锦标赛(以下简称IYPT)的赛题以及从国内外物理专业期刊,如《Physical Review Letters》、《American Journal of Physics》、《物理实验》、《大学物理》等杂志中挑选的普通物理方向的适合中学生进行开放性研究的课题.其中IYPT国际组委会每年发布17道具有开放性、物理性、真实情境性的问题.这些问题没有标准答案,每位学生可以运用研究能力以不同方式找寻合理的解答.符合本活动中所需的实验问题的要求.除此之外,活动过程中还可以从国内外科技创新竞赛中选取素材,可以更多地涉及与实际生活结合较为紧密的挑战性问题,发展学生将科学能力应用于生活中的能力.

(3) 增加对于小组合作过程的指导.通过对学生小组合作过程的调查发现,一些学生在合作解决问题过程中参与度不高,比如组内有成绩优异或者擅于主导探究的学生,那么其他成员的积极性就会受到影响.因此在最初分组时既要考虑不同层次学生的搭配,也要多鼓励和引导组内暂时处于劣势的学生积极表达个人见解,平等合作,尤其是在他们的探究遇到困难的时候,在适当程度提供指导.

(4) 丰富探究活动的形式.在开放性实验问题解决的过程中,学生为主动探究的方式,教师提供的帮助更多的是引导与讨论.可以进一步提供更多样的活动形式,例如引导有一定探究成果的学生进行全班甚至全年级范围内的展示,其他学生与之进行交流、提问、建议的方式促进学生进一步探究,培养学生的表达能力.又或者组织学生针对当前的热点科学问题收集证据进行讨论,深化学生科学能力的进一步内化,以及科学观念的形成.