多模态混合现实技术在颅颌面头颈肿瘤中的临床应用

2021-09-16闫大勇蔡晓清郭乐乐钟克涛

闫大勇,蔡晓清,郭乐乐,钟克涛,张 瑞

颅颌面头颈肿瘤包括颅底肿瘤以及来源于鼻腔、口腔、耳、颌骨等组织的颌面部肿瘤。颌面部及其周围神经血管丰富,手术复杂度高,难度大,一旦损伤,不仅会影响视、听、嗅、语言、吞咽等功能,严重者还可导致死亡。因此,在进行手术前,需对颅颌面肿瘤进行正确评估,从而为临床治疗提供精确的参考依据,减少损伤的发生[1]。传统的影像学检查包括磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI),电子计算机断层扫描(computed tomography,CT)等。MRI能较好地显示肿瘤及脑脊液,但对骨组织及牙体组织显示有所欠缺;CT对骨组织显示清晰,但在确定颅底肿瘤与周围正常结构的位置关系方面有待加强。以往在判断肿瘤的性质、位置、大小及其与周围组织的关系时,需将两者结合起来,综合考量,对医生的三维空间感提出了较高要求。混合现实技术(MR)是一种以多模态影像融合为基础的新型成像技术,通过数字化软件将CT、MRI等影像数据融合,整合血管、神经及周围组织的数据,进行三维可视化重建,优化图像显示效果,反映真实疾病情况,从而帮助医生术中导航,减少重要结构的损伤风险[2-4]。国内何修勇等也报道,多模态MR成像技术能多方面、充分显示肿瘤侵及肠壁的深度及与周围组织侵犯范围,提高直肠癌分期的诊断准确性[5]。目前,关于多模态MR技术在颅颌面肿瘤中应用的研究较少,为此,本研究将深入探讨多模态MR技术在颅颌面肿瘤中的应用价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

以2019年3月—2020年6月我院口腔颌面外科收治的46例颅颌面肿瘤患者为研究对象,其中男25例,女21例,年龄均小于70岁,平均(48.68±10.99)岁。无严重系统性疾病,基本情况和临床病理等信息完整。患者肿瘤类型及例数为侧颅底神经鞘瘤6例,口咽癌16例,口底癌6例,腮腺良性肿瘤8例,腮腺恶性肿瘤10例。肿瘤体积为:2.4~8.8 cm3,通过mimics 20.0软件进行肿瘤三维重建后,可以计算平均体积为:4.4 cm3,肿瘤主要位于颞下窝、翼腭窝和咽旁间隙。

所有患者进行术前常规检查、患区MRI和CT检查,检查过程中,患者体位以及头颈部空间位置与术中体位保持相同,使用头部固定装置进行限制,尽可能确保MRI和CT检查时的空间位置相同。将患者随机分为对照组和观察组,每组各23例,对照组患者使用传统二维CT以及MRI影像资料检查,进行手术治疗。观察组患者则基于影像资料,运用MR技术多模态融合后,再进行手术治疗。本研究经郑州市中心医院伦理委员会审查和批准,项目研究内容和过程遵循医学研究的伦理要求,所有参与者均签署知情同意书。

1.2 纳入与排除标准

病例纳入标准:①所有患者均经临床和(或)病理学诊断为颅颌面头颈肿瘤;②有手术指征;③心、肾、肝等重要部位无感染或其他严重疾病,也未出现可能干扰治疗过程的其他情况。

排除标准:①年龄超过70岁;②出现严重问题无法进行手术者;③由于其他原因不能坚持治疗而中途退出者。

1.3 仪器与方法

1.3.1 仪器与软件 使用仪器和软件包括 Philips64排CT机,西门子1.5T磁共振扫描仪,医学图像处理工作站,Microsoft HoloLens眼镜(图1),Mimics Innovation Suite Research 20.0三维重建软件系统。

图1 Microsoft HoloLens眼镜

1.3.2 三维建模 对照组基于二维影像资料,行传统手术治疗。观察组患者的CT、MRI原始数据则导入Mimics Innovation Suite Research 20.0软件中构建三维模型。根据DICOM影像数据提供不同的灰度值,对目标组织、器官、肿瘤进行全方位观察、边缘检测和标记,使用软件内置工具对图像进行分割提取融合,分别重建CT和MRI三维影像,输出STL文件,根据骨性结构进行CT和MRI三维影像的多模态融合。分别如图2 A、B、C所示。

1.3.3 手术配准及导航 术中将患者体位固定后,通过Microsoft Holo Lens眼镜视窗,调整虚拟立体成像至1∶1大小,根据选择的参照点(耳垂下切迹、内眦、外眦以及双侧口角)与手术部位进行配准,将虚拟图像调整至半透明状态,在术区体表标记相关组织、器官,根据术前讨论的虚拟手术计划,执行手术方案。分别如图2、图3 D、E所示。

手术中根据操作进度,可通过Microsoft Holo Lens眼镜观察重要血管结构的位置,避免发生大出血。由于外周神经无法进行成像,因此神经走向的判断,主要是依据重要的血管和骨性标志。在手术过程中定位目标病灶,引导确定手术位置、大小、角度等,良性肿瘤按照肿瘤边界摘除肿瘤,恶性肿瘤按引导指示沿病灶外1.5 cm处进行切除,之后环形切除手术边缘,病理确认切缘无瘤细胞(阴性)后完成手术。

1.3.4 评估指标 术前评估指标包括的沟通时间,患者满意度及交流沟通后的焦虑程度,其中,焦虑程度采用状态-特质焦虑问卷(State-Trait Anxiety Inventory,STAI)进行评定,分别计算S-AI和T-AI部分的分值,分数越高表示焦虑程度越高。手术指标包括患者的手术时间、术中出血量、术后并发症发生情况。术后指标则为包括患者语言沟通能力、日常生活能力、预后情况[6-8]。其中语言沟通能力评分采用功能性言语沟通能力判定法,通过让患者说话、写字、画画、手势、指图等方式判断其语言能力,共计 250 分,分数越高提示患者的日常生活交流与沟通能力越好;日常生活能力则通过日常生活活动能力量表(Activities of daily living,ADL)问卷进行衡量,得分越高表示日常生活能力越强;采用格拉斯哥预后评分评估患者恢复情况,分数越高提示康复效果越好。

1.4 统计学分析

2 结 果

2.1 基本情况

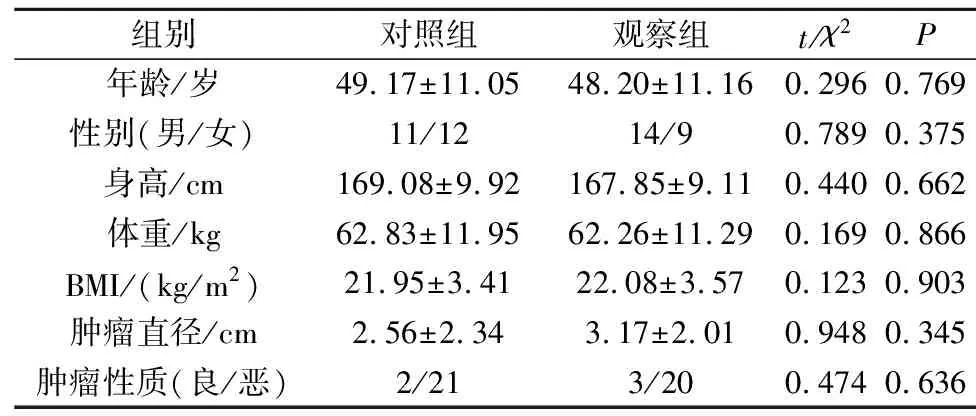

由表1可知,对照组男性11例,女性12例,平均年龄(49.17±11.05)岁;观察组男性14例,女性9例,平均年龄(48.20±11.16)岁。两组患者各基本信息无统计学差异(P>0.05),提示可进行组间比较。通过对CT和MRI数据进行三维重建以及融合,标记图和最终得到的效果图分别如图2、图3病例所示。

表1 两组患者基本信息比较

A:利用CT 数据进行骨骼三维重建;B:利用MRI 数据进行肿瘤及血管三维重建(红色为颈动脉,蓝色为颈内静脉,紫色为肿瘤);C:将CT和MRI 三维重建数据融合,构建多模态重建数据;D:数据导入HOLENS眼镜,进行术中定位引导

A:CT与磁共振多模态三维重建;B:术中解剖颈外动脉;C:术中引导结扎颈外动脉(如图箭头所示);D~F:术中引导摘除肿瘤,保护了颈内动脉及颈内静脉(红色为颈内动脉,蓝色为颈内静脉)

2.2 术前情况

与对照组相比,观察组术前沟通时间和沟通后焦虑得分明显少于对照组(P均<0.05),而满意度方面观察组明显好于对照组,如表2所示。

2.3 手术情况

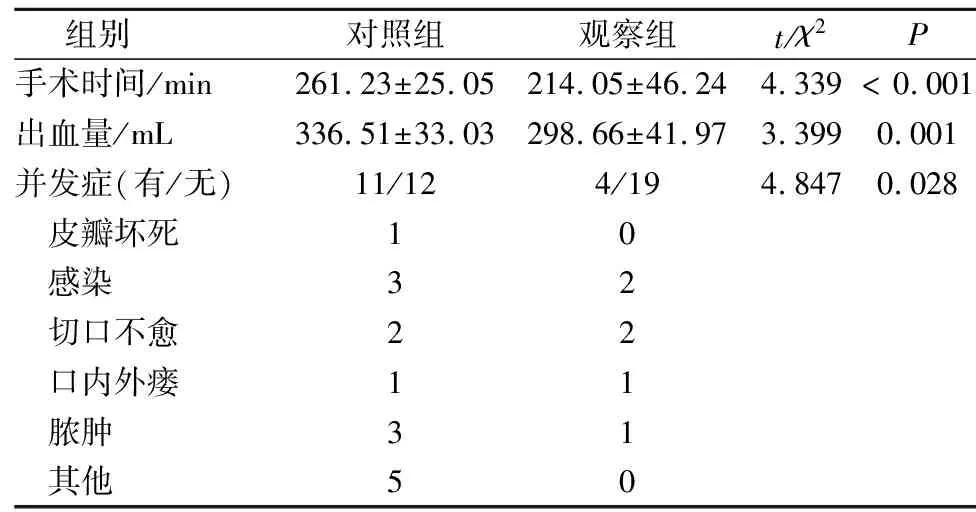

由表3可知,观察组相比对照组的平均手术时间更短,两组手术时间分别为214.05 min、261.23 min,此外,两组术中平均出血量分别为298.66 mL、336.51 mL(P<0.05),观察组患者术中出血量明显更少,差异有统计学意义(P<0.05)。并发症方面,对照组患者共有11例出现术后并发症,而观察组患者出现并发症的人数为4人,组间有明显统计学差异,具体各并发症情况见下表(P<0.05)。

表3 两组患者的手术情况比较

2.4 术后康复

如表4所示,观察组患者的语言沟通能力得分(217.93vs.174.60)、日常生活能力得分(79.19vs.66.74)和格拉斯哥预后评分(3.91vs.2.96)均与对照组有明显的差异(P<0.05),提示观察组患者康复效果更佳,预后明显好于对照组患者。

表4 两组患者的康复情况比较

3 讨 论

该研究涉及了多种颌面部肿瘤,如图3所示,该病例为侧颅底神经鞘瘤,肿瘤大小约1.5 cm×2 cm×2 cm,术前通过对影像资料的三维可视化重建,进行了充分的术前分析和 HoloLens眼镜下的虚拟手术(图3),手术参与者可直接近距离观察到肿瘤与周边重要结构的距离,设计更可靠的手术入路;术中操作时,在距离重要组织结构比较近的时候,可通过HoloLens眼镜将隐藏在肿瘤背后的结构,如颈内动脉、颈内静脉等直接呈现在眼前,从而帮助术者选择更合适的切除方向,保护重要结构。

混合现实(MR)技术作为一种高科技模拟技术,与颅颌面外科学、医学影像学、计算机辅助设计和制造、导航系统相互补充。它通过在现实场景呈现虚拟场景信息,实现现实世界、虚拟世界和用户之间的深度交互和反馈,以增强用户的真实体验[9-10]。由于颅颌面肿瘤位置特殊,具有口腔颌面外科、神经外科、耳鼻咽喉头颈外科交叉学科的特点,同时该区域神经血管较为丰富,因此颌面部手术治疗难度较高,对于肿瘤的精准定位要求也更高。颅颌面手术成功与否很大程度上取决于制定的手术方案是否精确。如果仅凭传统CT或MRI二维图像信息,医生需基于临床经验,通过想象才能得到立体病灶模型图,这对于高精度的复杂颅颌面畸形手术是较大的限制,因此亟需更形象、更直观的技术帮助精准定位。而对原始影像数据进行三维重建的MR技术使其成为了可能。在颅面头颈领域中,它可将CT/MRI的影像资料融合,提供数字化的人体解剖学、生理学和病理学的三维可视化图像,精准定位肿瘤、颅骨、颅底动静脉血管、颌骨组织等,扩大医生的视野范围,提升他们对颌面深部组织的三维辨识能力,为颌面部手术提供更形象的参考依据,降低重大并发症的发生风险,从而促进患者术后的康复[11-14]。在探讨虚拟现实、增强现实,及混合现实技术在胸壁肿瘤切除及重建精确手术治疗中的应用中,指出三种技术结合能更精确地切除肿瘤,并对胸壁后组织器官有更精准的了解,为三维打印材料置入提供了技术保障[15]。此外,MR技术在肝脏手术和脑肿瘤研究中也有所应用,结果提示它在术前规划、术中引导、外科教育、医患沟通等多个方面都逐渐展示出明显优势和广阔前景[15-16]。

本研究通过采用MR技术将虚拟的肿瘤周边解剖结构显象,通过眼镜视窗操作,实现虚拟图像和现实解剖部位的混合(如图2C),将疾病的真实情况反馈给医生、患者和家属,此外,它还能在术中将肿瘤及周边组织的解剖结构完整呈现,从而帮助医生减少术中并发症的发生风险,进而帮助患者快速康复。研究结果提示,在术前通过将三维可视化的病变区域呈现在术者、患者及其家属眼前,全面直观地了解病变及其周围解剖结构,让患者及家属参与术前计划和分析,更加直观了解病情、手术方案,明显减少术前沟通时间,提升医患沟通的效率,同时减少他们的焦虑情绪,增强治疗的信心。而在术中通过使用Microsoft HoloLens眼镜,将预先得到的三维可视化数据,全息影像图投影到手术操作区域,从而完全透视到操作点背后的解剖结构,从而明显缩短手术时间,减少术中出血量,为减少损伤神经血管等重要结构手术风险和术后并发症风险打下了基础。术后康复方面,观察组共有4人出现术后并发症,明显少于对照组的11人,而患者的语言沟通能力得分、日常生活能力得分和格拉斯哥预后评分等有明显的组间差异,提示MR技术的加持能明显改善患者预后,促进患者快速恢复,与以往研究中的观点或结果类似[17-19]。尹华强等[20]探讨增强现实技术在口腔颌面部骨折手术中的初步应用,他们基于JSAR Tool Kit在网络上开发增强现实的应用程序,结合自主设计的三维打印咬合板及咬合板上的人工标志物实现对上下颌骨三维增强显示,术后评估了影像学及咬合情况、面部外形的恢复、患者主观满意度、手术时间等。结果显示术后影像学检查可见骨折复位良好,钛板位置与术前规划吻合,患者面部外形、咬合关系恢复良好,患者满意度调查好,手术时间较基于传统经验的手术有所缩短,提示增强现实技术有利于辅助颌面外科手术。

总体而言,MR能较好地用于颅颌面手术术前制定手术计划和术中引导。通过提供更加全面的影像信息、更加直观的三维模型,方便医患进行术前沟通,提高沟通效率,同时缩短手术时间,降低术后并发症的发生风险,促进患者的康复,后续能在临床进行推广。