民族医药对体质辨识思维的研究进展

2021-09-15曾商禹赵文卓程黄佳瑾刘馨蔚崔正植张艺

曾商禹 赵文卓 程黄佳瑾 刘馨蔚 崔正植 张艺

摘要 民族醫药对于体质的认识起源于本民族的文化和临床实践,其扎根于少数民族地区的文化,与中医学比较具有更强的独特性和文化性。现以目前主要民族医药藏、蒙、维、傣、朝医学对体质的认识为基础,通过整理和归纳对目前我国主要民族医药对体质的认识进行总结,探讨“民族医药体质认知思维”的发展和传承,以期达到有效地发展和传承民族医药体质学术思想,并促进传统医学知识的现代应用和转换。

关键词 民族医药;体质医学;原创思维;研究进展;藏医药;蒙医药;维医药;傣医药

Research Advances on Cognitive Thought of Ethnomedicinal Constitution

ZENG Shangyu1,2, ZHAO Wenzhuo2, CHENGHUANG Jiajin2, LIU Xinwei2, CUI Zhengzhi3, ZHANG Yi1,2

(1 Ethnic Medicine Academic Heritage Innovation Research Center, Chengdu University of Traditional Chinese Medicine,

Chengdu 611137, China; 2 Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, Chengdu 611137, China;

3 Institute of Ethnic Medicine, Yanbian Chaoyi Hospital, Yanji 133001, China)

Abstract Ethnomedicinal awareness of constitution originates from the culture and clinical practice of their nation, which is rooted in the culture of minority regions and has stronger distinctiveness compared with traditional Chinese medicine. In this paper, based on the current understanding of the constitution of the main ethnomedicinal collections, Tibetan, Meng, Wei, Dai and Korean medicine, we discuss the development and transmission of “ethnomedicinal medicine constitution cognitive thought” through collation and induction of the current knowledge of the main ethnomedicinal in China, in order to achieve an effective transmission of ethnic medicine constitution academic idea development and transmission, and facilitate modern applications and transformations of traditional medical knowledge.

Keywords Ethnomedicine; Constitutional medicine; Original thought; Research advances; Tibetan Medicine; Mongolian Medicine; Uyghur Medicine, Dai Medicine

中图分类号:R29文献标识码:Adoi:10.3969/j.issn.1673-7202.2021.15.004

中医学在体质医学上的理论十分丰富,从《黄帝内经》最开始提出体质理论,到现在中医学、藏医学、蒙医学、傣医学、朝医学等对体质有不同的认识,是体现个体差异性的重要特点,对疾病的预防、诊断和治疗起到了积极的作用。我们对主要民族医药藏、蒙、维、傣、朝医学的体质理论起源、发展和学术观点进行梳理,总结其“体质认知思维”,以期达到有效地发展和传承民族医药体质学术思想。

1 中医学体质学说的起源和背景

中医学主要是通过了解人体对生活环境的体验和经验,来把握人类生命活动的规律、健康与疾病的转化规律,并借助大量哲学术语构建其理论体系。民族医药是研究各民族的医学理论、诊断治疗和预防保健的传统医学。由于我国少数民族所处的地理环境和传承的文化不同,各个民族对宇宙与生命关系的认知也各有不同。

人体体质的研究在古代与现代均有记载,在不同医学领域有着不同的观点和阐释。现代研究认为,体质是个体在先天遗传的基础上,受后天环境影响,在生长、发育和衰老过程中形成的关于形态结构、功能活动、心理性格等方面的具有内在的、相对稳定的特殊状态。人类由于个体体质的不同,对外界刺激的反应和适应存在一定的差异,以及对某种病原体的易感性和疾病进展趋势的不同。因此,对体质的研究有助于分析疾病的发生和发展趋势,为疾病的诊断和治疗奠定基础。下面介绍几种传统医学体质学说的起源和背景。

1.1 中医体质学说 中医体质学说最早来源于先秦至汉时期的《黄帝内经》,其中许多篇章都涉及体质的概念,并提出了相应的养生方法[1]。在《灵枢·通天》中,根据人体阴阳的多少,提出将人体分为太阴、少阴、太阳、少阳、阴阳平衡的阴阳五态人,明确指出阴阳偏颇是病态的体质,阴阳相对平衡才是正常体质,《素问·刺法论》中“正气存内,邪不可干”及《素问·评热病论》中“邪之所凑,其气必虚”是《黄帝内经》体质思想的本质[2]。这种认识对于其他医学都有深远的影响。《黄帝内经》是最早记载中医理论体质学说的古籍,其论述内容将人体的性别、年龄、禀赋、体态、外貌、性格、心理、地域、对环境的适应能力、社会地位、生活条件及临床治疗等各个方面涵盖在人体体质中,为个体治疗和养生提供了指导纲领[3]。东汉著名医家张仲景所著《伤寒杂病论》的出现,标志着中医体质理论在临床上的初步应用[4]。此后,历代医家为中医体质理论的继承和应用有了深刻的认识,在临床实践中发挥了重要作用。

1.2 藏医体质学说 藏医至今已有2 000多年的历史,最早的关于藏医学的资料可以追溯到公元前1世纪。公元7~9世纪,藏医学在自身发展的基础上吸收和借鉴了中医学、天竺医学、印度医学等传统医学精髓,且受到苯教及藏传佛教的影响,初步形成了藏医学基本理论体系。公元8世纪,藏医学家宇妥·云丹贡布在藏医经典著作《四部医典》中首次论述了藏医体质的相关理论[5]。《四部医典》对有关藏医学体质理论的部分进行了详细阐述,将人体的体质分为7种,对体质构成要素、体质分型,以及各类体质的形成机制、形态结构、功能、新陈代谢、体质与心理特征、疾病的预防、治疗和预后、不同年龄阶段的体质特点和养生保健等方面均有论述,在藏医药著作中有大量关于藏医体质学说的章节内容,对体质学说有了一定的完善,同时通过藏医医生积累的大量临床经验,也丰富了其内涵[6]。

1.3 蒙医体质学说 蒙医学是蒙古族人民通过长期的医疗实践经积累形成的传统民族医学。蒙医学的理论基础是“三根学说”,即认为自然界包括“土、水、火、气、空”5种元素。蒙医学以三根学说中赫易、希日、巴達干三者不同的性能特征为基础,结合不同个体在形态结构、生理功能、病理现象、心理特征等方面的特性,将人体划分为7种体质类型。据蒙古古籍文献的记载,蒙医学认为自然界万物都是由“土、水、火、气、空”5种元素构成的,称其为“五元学说”。借以说明人体生理和病理的变化规律与5种元素的联系及人体与外在环境的相互关系等,从而指导临床对疾病的诊断、治疗和预防。蒙医古籍对体质的描述主要是在蒙医药古籍《甘露四部》中记载有“赫依型、希拉型、巴达干型体质……”[7]。另外,根据不同体质所产生的病例症状,将疾病性质分为20种,并将药物归纳为17种基本属性。这种“体质-病性-药性”的系统化分类是蒙医学临床诊断的特点。

1.4 维医体质学说 维医学源于公元前5世纪左右,继承古代新疆各少数民族医学的基础上,融合东西方医学文化的精髓,逐步发展为独具特色的传统民族医学。优素甫·哈斯·阿吉甫所著的《福乐智慧》提到人的生老病死都与自然界的4大基本物质火、气、水、土及自身体液的盛衰有密切的关系,论述了4大基本物质在机体内的运转机制,既相互协同又相互制约[8]。维医学体液论是在4大物质学说基础上产生的,认为体液与4大物质和4大气质有关,且不同的体液质、气质特征不同[9]。将体液、内脏、器官、组织及其生理、病理现象,按照事物不同形状、特点、作用、性质分别归属于火、气、水、土4种根本物质,阐述了人体生理、病理的复杂变化以及人体与外界环境的相互作用。维医学的治疗方法也是根据这4种衍生物质之间的关系确定的。在发展中逐渐形成了包含4大物质学说、4种体液学说、气质学说等多种学说在内的维医学的基础理论体系,这一理论产生于隋唐时期,是在古代维吾尔族医学知识的基础上形成的[10]。

1.5 傣医体质学说 傣医学起源和发展于中国西南地域,是以傣族贝叶文化为背景,受上座部佛教文化影响且通过长期不断实践总结积累形成的传统民族医学。傣医学以“四塔五蕴”为核心,是由古印度医学理论传入傣族社会后,与中医药学知识相结合形成的具有临床实践指导意义的理论。傣医运用四塔学说理论对疾病进行诊断,并据此作出正确的治疗和预防。傣医学的体质论表现为“分塔论治”,即根据临床症状来诊断风、火、水、土四塔物质在体质上的特点,进行辨证及确定相应治则[11]。傣医学对体质有独特认识,认为先天因素是影响体质的主要因素,同时也受年龄、饮食习惯、生活环境及肤色、血液、胆汁类型等的影响。傣医经典选读《嘎牙山哈雅》将人的一生分为3个阶段,即认为体质与年龄有关[12]。在《嘎比迪沙迪巴尼》中将人体肤色分为4种、将人体血液分为酸、淡、苦、咸4种;将胆汁分为苦、苦微甜2类,即认为体质与肤色、血液、胆汁的类别有关[13]。傣医对于体质的认识,是基于四塔五蕴理论[14]。

1.6 朝医体质学说 朝医学已有2 000多年的历史,是在固有的朝鲜文化基础上,结合本民族防治疾病的经验而形成的传统民族医学,其发展过程深受中医药学的影响。朝医学家李济马根据《易经》中“太极生两仪,两仪生四象”的哲学思想,以“天、人、性、命整体观”为根本、四维之四象为理论、辨象论治为主要内容,在《东医寿世保元》中提出和完善了四象体质医学理论[15]。其中“四象人”的划分是以《黄帝内经》“五态人”的分型为基础演化而来的,包括太阳人、少阳人、太阴人、少阴人4种体质类型[16]。体质的特殊性决定了疾病的发生、转归及预后,朝医学将体质分类应用到临床实践,解决了基于体质差异产生的问题[17]。

2 主要民族医药体质的思维方式及关系

中医学在认识自然生命现象、人体生理病理情况、解决临床实践问题中贯穿着一套完整的原创思维体系。传统医学原创思维体系中,原创思维是结合了民族文化的特有思维方式。但由于各民族文化和经济水平差异,导致民族医药文化的发展速度较慢,故应尽快重新梳理思维方法和构建思想体系,推动民族医药的发展。

2.1 民族医药体质思维方式

民族医药体质思维主要有象思维、系统思维、方药思维以及历史人文地理思维等。

2.1.1 象思维 象思维是以直观的形象、物象、现象为基础,以意象、应象为特征和法则来类推事物的发展变化规律,从而认识生命、健康、疾病的思维方式[18]。主要包括形象思维、意象思维和应象思维。形象思维主要是通过事物的直观形象来获得相应认知的一种思维方式。如中医学中对五脏的观察,有心“状如莲蕊”、肺“虚如蜂巢”、脾“扁似马蹄”等,提出了藏象学说。亦如藏医学诊断中具有特色的尿诊,其根据患者所提供的尿液样本的放置时间不同来制定不同的评判指标,如热时观其蒸汽、嗅其气味、定其颜色、数其泡沫,均为物质直观形象提供感性认识的思维过程。意象思维是在形象思维的基础上,将具体事物或现象进行抽象化的思维方式。张介宾提出“医易同源”可见意象思维在传统医学中的重要性[19]。运用意象思维主要是将众多事物的形象、表象、现象“去粗取精、去伪存真、由表及里、由此及彼”升华到抽象的“意念之象”,最终实现“由外揣内”的目的。如各民族医学均会使用的脉诊与舌诊,将人体内部各脏腑器官的生理“意念之象”具象为脉搏的跳动情况与舌苔的厚薄腻干情况。应象思维是以取象比类为主要方法,根据事物的某些特性,对相似的事物或相近的某些现象进行归纳与分类,以此证彼的思维方式。取象比类中的分类并不是将其分为不可再分的最小单位。如藏医中根据五源学说将具有风象的事物称为隆,将具有水象和土象的事物称为培根,将具有火象的事物称为赤巴,形成特殊的分类标准,对之后的诊断与用药有着原始规则的作用[20]。

2.1.2 系统思维 系统思维是将研究对象作为系统,而系统由要素构成,即研究系统与要素之间、要素与要素之间、系统与外部环境之间的联系的思维方式。系统思维包括整体宏观与天人合一2个思想。整体宏观即整体思维,指的是以整体观念的方式去思考人类生理病理的常见的现象的思维模式。如在藏医学基础理论著作《四部医典》中有“远因各种病乱情各殊,变化无穷疼痛深不宁”“近因又分龙赤培根三,未转未变将成病因源”“因素发展条件有三缘,生育潜伏诱发共三般”“生育时令五官与起居,三者劣淫到反皆致病”,即病机的出现一般与4个原因有关,即远因、近因、饮食起居和意外事故,故当诊断一个病机时,受到整体思维的影响,通常不会选择只受一方面的证而去判断病因[21]。如朝医的四维之四象便是来自《易经》的“易有太极,是生两极,两仪生四象,四象生八卦”,其中的“太极”强调了这个世界的统一性,表明了民族传统医学对于人与自然、人与社会的关系的重视[22]。天人合一是指天、地、人、本原于一氣,同构一气,相参相应的思维方式。天人合一是中国古代哲学思想的主流思想之一,对于传统医学的构建有一定的渗透作用。如藏医在诊断之前都会对当时当地的时间进行计算,即藏医药理论体系中独特的天文历算,藏医十明文化中认为,作为宇宙的一个元素,无论是人体还是药物都与宇宙的时间有着密不可分的关系[23]。病势会随着时间的推移而变化,某些药物的功效也会因为采集地区和采集时间的不同有所区别。这些差异都可以通过天文历算来预知,这也是藏医诊断系统中比较重要的一个环节。在蒙古族文化的记载中,也有“天人合一,父为天,母为地”的相关记载[24]。

2.1.3 方药思维 方药思维指以配伍原则为基础,遵从方剂组成原则来遣方用药的思维方式。不同的民族沿用同一套配伍原则与方剂组成原则,即按照单行、相须、相使、相畏、相杀、相恶、相反的配伍原则及君药、臣药、佐药、使药的顺序来进行,但不同的民族的方药思维起源不同。藏医药的方药思维起源于五源学说,具有六性八味十七效,以《晶珠本草》为经典[25];朝医药的方药思维起源于四象医学,四象包括象(病型之象),症与征象(病理之象),质象(体质本象),气质象(心理特征之象),以《乡药集成方》为经典,收录了85例方剂[26];蒙古族医药起源于三根七素学说,归纳总结了17种药性[27]。

2.1.4 历史、人文、地理思维 文化特色是民族医药最主要的特点之一,风俗习惯和宗教信仰的不同,导致各民族之间的诊断方法也有了一定的差异,所处的地域不同也使得各民族的体质不同,进而拥有不同的疗法,故民族医药原创思维中也应当将历史、人文、地理因素的差异导致的思维体系偏差作为一种定性思维列入考虑范围中。从历史人文角度上来说,藏医药原创思维充斥着浓重的宗教色彩,还受到了中医药文化和阿育吠陀医学的影响,以及藏医药文化中具有一定的神秘主义内容,如经典古籍《四部医典》中对于病因与病机的解释中提及了鬼神[28]。从地域文化角度上来说,傣族医药大多地处云南省西双版纳州,属于热带地区,居住于雨林之中,与中国其他地区居住人群的发病种类不同。对于傣族居民来说,一年只有热季、冷季与雨季,热季多发热性病,冷季多发风湿类疾病与呼吸系统疾病,雨季多发胃肠道疾病及皮肤病[29]。所处地区的特殊性造就了独特的发病种类,促使傣族医药发展形成独有的医药诊疗体系。同理,藏族人民地处高原,由于气压与沸点的关系导致多数情况下其饮食物都处于生冷的情况下,因此藏医药专攻胃肠道疾病;由于高原地形的特殊性,药材生长环境条件苛刻,故藏药中多为矿石类药物[30]。

2.2 民族医药体质与民族医药原创思维的关系 各民族医药体系中都涵盖了本民族对人体体质的理解,尤其是朝鲜族医药。在体质理论形成的过程中,与其关系最为密切的应为系统思维(主要为天人合一思想),其次为象思维,最后是其他思维的影响。天人合一的思想中提及了阴阳的概念。朝医的四象体质医学便是基于阴阳理论形成的。朝鲜医药将人体分为少阳之人(阳中之阴)、太阳之人(阳中之阳)、少阴之人(阴中之阳)、太阴之人(阴中之阴),在天人合一的思想下,配合太极装置图,得到了相关体质的调和方案,即太阳人肺阳气盛,肝阴弱,故肺配乾,肝配兑;少阳人脾阳盛,肾阳弱,故脾配离,肾配震;太阴人肝阴盛,肺气弱,故肝配坎,肺配巽;少阴人肾阴盛,脾阳弱,故肾配坤,脾配艮[31]。象思维在民族医药体质学说的运用中主要是以应象思维为主。藏医药根据三阴学说将人体体质分为隆型人、赤巴型人、培根型人、赤隆型人、培隆型人、培赤型人、三因聚合型人,三因学说是将五源学说用应象思维的方式加以归纳形成的[32]。蒙古族医药根据三根学说将人体体质分为赫依型、希拉型、巴达干型、赫依希拉混合型、赫依巴达干混合型、希拉巴达干混合型、赫依希拉巴达干聚合型[33]。

3 主要民族医药对体质的认识

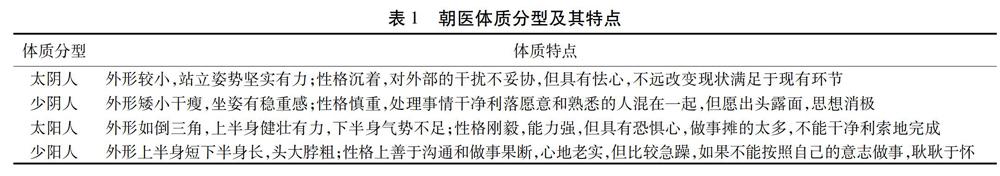

3.1 朝医学体质理论 “朝医四象体质学说”是朝鲜学者李济马著《东医寿世保元》中以供述体质为中心的医学体系,然后由来体质医学的理论,还有独特的内容[34]。“四象人”是由李济马根据《黄帝内经中》的《灵枢·通天篇》五实态人论,取太少阴阳,舍其阳明和平人出现了这样的学说即太阳、少阳、大阴、少阴四象人。四象医学在体质特征方面与中医体质学基本一致,但更偏重研究体质对心理的影响[35]。四象体质医学独创了“异象同病异治,同象异病同治”的治疗模式。先对患者进行辨象再对患者进行治疗,符合了四象体质理论以“天、人、世、地整体医学观为理论指导的观念。见表1。

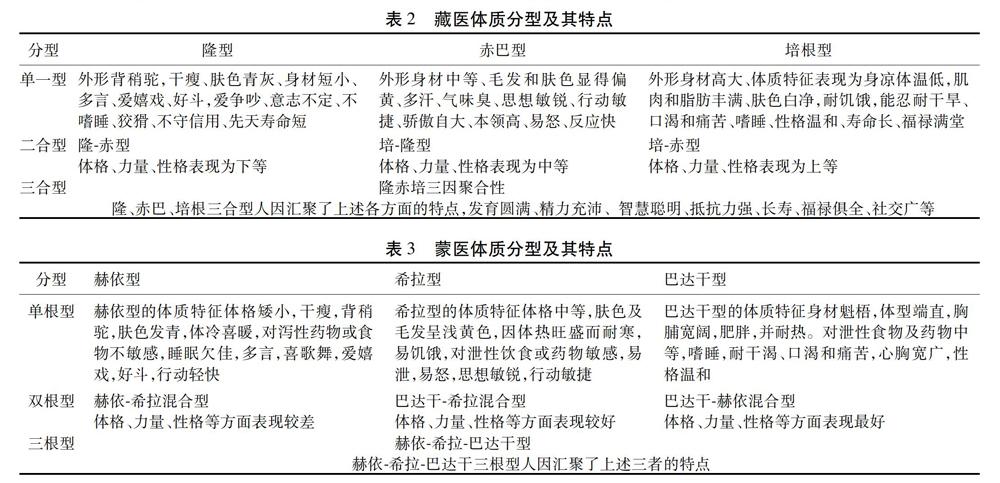

3.2 藏医学体质理论 著名藏医宇妥·元丹贡布在《四部医典》中第一次论述了藏医体质的相关理论,认为人体内存在着三大因素,即“隆”“赤巴”“培根”,并根据各因素间的比例关系,把人体分成了7种不同的体质,包含了归纳为三因单一型、混合型。三因单一型分别为隆型、赤巴型、培根型;混合型为隆和赤巴混合型、培根和隆混合型、培根和赤巴混合型、隆赤巴培根三者汇聚型。见表2。并认为人体的体质秉承于先天,得益于后天[36]。

3.3 蒙医学体质理论 蒙医学是蒙古人民在长期的生活实践中总结出来的少数民族传统医学。蒙医学家以“三根理论”为基础,其三根包含了赫依、希拉、巴达干。患者的结构形态、生理、病理特征、性格等方面把人也划分成了7种人型包括了赫依型、希拉型、巴达干型、赫依和希拉结合、型巴达干和赫依结合型、巴达干和希拉结合型、三根素聚合型。见表3。由于受到古代印度医学影响,蒙医与藏医在体质分型上具有较多共同点[37]。

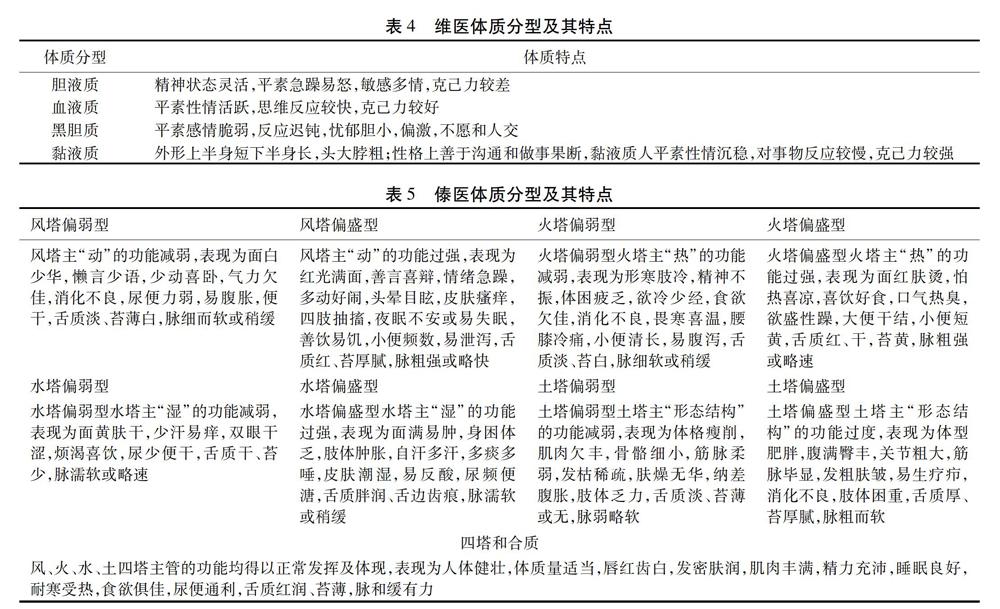

3.4 维吾尔医学体质理论 维吾尔族医学是一门独立的历史悠久的传统医学。早在公元前4世纪维吾尔族人就有了自己的医药知识。在吸取了东西方医学后逐渐形成了具有本民族特色的医学理论体系[38]。维吾尔医学认为构成万物的根本物质是水、火、土、气,并衍生出干热、湿热、湿寒、干寒等“4种气质”,每种气质分别与“4种体液”一一对应[39]。见表4。

3.5 傣医学体质理论 傣医学是以傣族贝叶文化为背景,受小乘佛教文化影响,以“四塔五蕴”为理论核心,在长期实践中不断总结积累形成的民族医学[40]。其中肤色论是傣医学对于人的体质进行辨证重要的理论,傣医学认为人的肤色是体内四塔情况的反映,通过观察人的肤色可以了解患者体内四塔的功能情况,进而分析得出人的体质[41]。见表5。

风塔主“动”的功能过强,表现为红光满面,善言喜辩,情绪急躁,多动好闹,头晕目眩,皮肤瘙痒,四肢抽搐,夜眠不安或易失眠,善饮易饥,小便频数,易泄泻,舌质红、苔厚腻,脉粗强或略快火塔偏弱型火塔主“热”的功能减弱,表现为形寒肢冷,精神不振,体困疲乏,欲冷少经,食欲欠佳,消化不良,畏寒喜温,腰膝冷痛,小便清长,易腹泻,舌质淡、苔白,脉细软或稍缓火塔偏盛型火塔主“热”的功能过强,表现为面红肤烫,怕热喜凉,喜饮好食,口气热臭,欲盛性躁,大便干结,小便短黄,舌质红、干,苔黄,脉粗强或略速

水塔偏弱型水塔偏盛型土塔偏弱型土塔偏盛型

水塔偏弱型水塔主“湿”的功能减弱,表现为面黄肤干,少汗易痒,双眼干涩,烦渴喜饮,尿少便干,舌质干、苔少,脉濡软或略速

水塔偏盛型水塔主“湿”的功能过强,表现为面满易肿,身困体乏,肢体肿胀,自汗多汗,多痰多唾,皮肤潮湿,易反酸,尿频便溏,舌质胖润、舌边齿痕,脉濡软或稍缓土塔偏弱型土塔主“形态结构”的功能减弱,表现为体格瘦削,肌肉欠丰,骨骼细小,筋脉柔弱,发枯稀疏,肤燥无华,纳差腹胀,肢体乏力,舌质淡、苔薄或无,脉弱略软土塔偏盛型土塔主“形态结构”的功能过度,表现为体型肥胖,腹满臀丰,关节粗大,筋脉毕显,发粗肤皱,易生疗疖,消化不良,肢体困重,舌质厚、苔厚腻,脉粗而软

四塔和合质

风、火、水、土四塔主管的功能均得以正常发挥及体现,表现为人体健壮,体质量适当,唇红齿白,发密肤润,肌肉丰满,精力充沛,睡眠良好,耐寒受热,食欲俱佳,尿便通利,舌质红润、苔薄,脉和缓有力

4 总结

通过对藏、蒙、维、傣、朝医学5种主要民族医药,对体质的认知现状,进行整理和归纳后发现,我国主要民族医药对体质的认识自古就有记载,在经典医学著作中将体质医学进行了较为详细的分类和阐释。其中藏医和蒙医对体质的认识较为相似,由于不同民族文化的渗透又导致其认知存在一定的差异。通过对体质的认知思维进行总结后,我们认为基于民族医药理论的原创思维,对于民族医药体质认知的发展十分重要,不仅包括传统的象思维、系统思维、方药思维,民族医药重要的历史人文地理背景促使其必须从地理、文化因素的角度进行思考和总结。

总而言之,民族医药体质认知思维必须立足于民族医药的文化属性、自然科学属性和地域性,才能达到传统医学知识的现代应用和转换。

参考文献

[1]翟双庆.内经选读[M].北京:中国中医药出版社,2013:117-134.

[2]马烈光,张湖德,王扶松.《黄帝内经》通释[M].3版.郑州:河南科学技术出版社,2018:359-362.

[3]马晓峰.中医体质学术发展史及中西医学体质学说比较研究[D].北京:北京中医药大学,2008.

[4]刘宏飞.从《伤寒杂病论》看体质因素在中医适宜技术推广中的影响[J].光明中医,2021,36(11):1779-1782.

[5]宇妥·云丹贡布.四部医典(藏)[M].拉萨:西藏民族出版社,1982:79.

[6]尼玛.浅谈藏医治未病及体质学[J].中国民族医药杂志,2019,25(8):56-58.

[7]伊希巴拉珠尔.甘露四部[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,1988:70.

[8]玉素甫·哈斯·哈吉甫.《福乐智慧》[M].乌鲁木齐:民族出版社,2006:19-20.

[9]李博懌,王琦,李英帅,等.国医大师王琦谈少数民族医学体质学说及其研究路向[J].中华中医药杂志,2019,34(11):5259-5261.

[10]张丽,姜涛,姚雪梅,等.维医正常体液质维吾尔族医学生体质与人格特征的研究[J].新疆医科大学学报,2017,40(8):1107-1111,1114.

[11]郑进,林艳芳,王寅,等.傣医经典选读·嘎牙山哈雅[M].北京:中国中医药出版社,2007:3-4.

[12]盖沂超,王寅,杨梅,等.《嘎比迪沙迪巴尼》载方分类浅析[J].中国民族医药杂志,2008,14(2):65-67.

[13]任艳利,张维,尚天翠.傣族医药学中体质的影响因素探析[J].健康前沿,2015,23(10):22-22.

[14]牛菲,张闯,郑进.论四塔五蕴学说与傣医疾病观[J].云南中医学院学报,2009,32(6):30-32.

[15]李济马.《东医寿世保元校释》[M].延吉:延边大学出版社,2005:26.

[16]王昊,刘珍珠,杜渐,等.中医学“五态人”与韩医学“四象人”人格特征异同探析[J].中国中医基础医学杂志,2021,27(4):598-602.

[17]路漫漫.《黄帝内经》五形人体质理论及应用研究[D].沈阳:辽宁中医药大学,2020.

[18]李娜,齐宝芳,王朝阳,等.关于中医思维模式的思考[J].湖北中医药大学学报,2017,19(6):54-57.

[19]张介宾.中医名言拾粹[J].光明中医,2019,34(4):510,549,561,591,596,621,629.

[20]尼玛次仁,王多吉.藏医学概述[J].中国藏学,2007,20(3):104-110,130.

[21]久仙加.藏医理论基础三因学说概论[J].中国民族医药杂志,2010,16(2):4-5.

[22]王琦,李英帅,马晓峰.中韩医学对体质问题的研究比较(上)[J].浙江中医杂志,2008,43(6):311-314.

[23]罗布顿珠,格朗,索郎桑姆.浅谈藏族天文历算学的含义及其发展概况[J].西藏科技,2014,39(10):6-7.

[24]包满节,阿古拉.试论蒙医基础理论特点[J].中国民族医药杂志,2018,24(2):58-60.

[25]俞佳,张艺,聂佳,等.藏医药经典著作《晶珠本草》的学术特色探析[J].世界科学技术-中医药现代化,2014,16(1):112-115.

[26]南征,朴志贤.《乡药集成方》简介[J].吉林中医药,1984,6(3):46.

[27]孟和毕力格,奥·乌力吉,王秀兰,等.蒙古族医经典名方的源流考证[J/OL].中国中药杂志:1-7[2021-07-08].https://doi.org/10.19540/j.cnki.cjcmm.20210427.501.

[28]边巴次仁,魏冬.藏医经典中宗教内容的现代诠释趋向——从藏医药文化现代传承者的角度看[J].中医教育,2014,33(6):8-10.

[29]吴永贵.傣医药理论的形成与地域文化[J].中国民族医药杂志,2012,18(11):1-2.

[30]贾敏如,张艺.中国民族药辞典[M].北京:中国医药科技出版社,2016:1052.

[31]方浩范.论李济马的“四象”思维[J].周易研究,2020,33(4):77-82.

[32]泽翁拥忠.浅析藏医三因学说[J].中国民族民间医药,2012,21(10):6-7.

[33]蒙医学编辑委员会.中国医学百科全书·蒙医学[M].上海:上海科学技术出版社,1992:43.

[34]顾敬平,何朝伟.朝鲜“四象医学”初探[J].中国民间疗法,2016,24(6):76-77.

[35]徐玉锦.四象医学太阴人体质与中医瘀血质的相关性研究[J].中国中医基础医学杂志,2014,20(11):1460-1461.

[36]宇妥·云丹贡布.四部医典[M].毛继祖,译.上海:上海科学技术出版社,2011:82.

[37]图门乌力吉.蒙医药学发展史概述[J].中国民族医药杂志,2018,24(12):43-47.

[38]中国医学百科全书编辑委员会.中国医学百科全书 维吾尔医学[M].上海:上海科学技术出版社,2005:230-234.

[39]孟庆才,吕刚,马丽.维医学理论及中维医结合理论探索之我见[J].中国民族医药杂志,2006,13(3):7-11.

[40]陳普,郑进,张超,等.傣医基础理论研究进展[J].云南中医学院学报,2010,33(1):30-34.

[41]潘立文,杨先振,李海艳.傣医体质学说初探[J].辽宁中医药大学学报,2017,19(5):175-179.

(2021-06-10收稿 责任编辑:王明)

基金项目:国家重点研发计划项目(2017YFC1703904)

作者简介:曾商禹(1990.07—),女,博士研究生在读,研究方向:民族医药特色适宜技术及信息化研究,E-mail:229899033@qq.com

通信作者:张艺(1963.04—),男,博士,研究员,研究方向:中药/民族药药效物质基础及质量标准化研究,E-mail:zhangyi@cdutcm.edu.cn