基于土地利用变化的景洪市生态风险评价

2021-09-15宋星运

宋星运,张 翊,张 银

(1.云南大学 地球科学学院,云南 昆明 650500;2.云南省生态环境科学研究院,云南 昆明 650034)

0 引言

土地利用是人们依据其自身的需求,不断调整并重新安排各种用地的过程。区域生态系统的稳定会随着该地区土地利用过程的改变而发生变化[1],且区域生态安全状况同样会受到土地利用变化过程的影响[2]。生态风险是指在某一特定时间段内,某个种群或生态系统在自然或人为因素的影响下,其内部组分或要素产生负面影响的可能性。区域生态风险评价主要以地形地貌和土地利用过程组成的生态空间作为研究区域,探究人为、自然因素等对区域内生态系统结构产生的不利影响及复杂程度。由于生态风险的不确定性会使人们在生产生活中难以准确预测危害性事件发生的时间、地点、强度和范围,继而可能导致生态系统结构和功能的损失,生物多样性的减少,物种的衰亡等,故可通过生态风险评价实现对生态风险的控制及防护[3-7]。在目前的学术研究中,国内大部分学者主要采用RS和GIS技术,集中在土地利用方式、土地利用类型和土地利用结构三方面,通过结合土地利用类型图、植被覆盖图来探讨生态风险[8-10];国外的学者以关注生态实体保护为基础,以生态系统服务功能与人类福祉的关系进行生态风险研究[11-14]。但不足之处在于绝大部分研究只是通过构建数学模型来表达生态风险的变化情况,局限于数据层面,无法把生态风险进行“空间化”[15],让生态风险变化更加直观地呈现出来。

针对国内研究现状,在现有的生态风险研究中,常选择大型城市(例如武汉,南京)和生态敏感区(例如阜康三工河流域),对于西南边境地带的生态优先城市的生态风险研究报道较少。

云南省景洪市是滇西南城市群的中心城市,其次还是澜沧江——湄公河次区域中心城市,南与缅甸接壤,紧邻老挝、泰国,生物多样性丰富,随着近年来社会经济的蓬勃发展,尤其是房地产市场在景洪市的迅速发展,建设用地粗放现象频发,人地矛盾日益显著,生态环境与社会经济协调发展的问题亟待解决。景洪市土地生态系统受人为因素干扰强烈,随着其经济规模扩张和土地利用类型的转变,这座“生态城市”将面临更多的生态压力。为此,本文采用2009年、2013年、2017年3期全国土地变更调查数据,从景洪市土地利用变化的角度入手,分析各用地类型之间的转化,并引入生态风险指数法,将各用地类型与生态风险指数进行衔接,随后借助空间分析方法进行空间可视化表达,为今后社会经济协调发展,环境保护以及政策制定提供理论参考。

1 研究区概况

景洪市位于西双版纳州中部(100°25′~101°31′E,21°27′~22°36′N),是西双版纳州的政治、经济、文化中心,国土总面积约为6 866.51 km2。地形以山脉和高原为主,林地面积广,土层深厚,自然肥力高,是全国第二大黑土区。研究区具有明显的热带季风气候特征,长夏无冬。虽昼夜温差大,但全年气温在21.5℃左右,没有霜寒天气,温暖宜居。年平均降水量在1 000 mm左右,全年呈现出降雨次数少、降雨雨量少的特点。

图1 景洪市区位图Fig.1 Location map of Jinghong City

研究区内的国家级自然保护区拥有大量珍稀动植物,其中的望天树被视为热带雨林的标志性树种。2017年末,研究区常住人口数为54.50万,户籍人口数为42.54万,总产出由上一年的192.63亿元增加到205.47亿元,比上年增长8.4%。近年来,景洪市凭借其独特的地理优势和国家政策的向导,城市空间不断扩张,导致各土地类型之间转移频繁,林地和耕地转换为建设用地的现象明显,原有土地生态系统受到威胁,土地利用变化造成的生态风险增加。若景洪市生态环境持续受到破坏,会出现生物多样性退化,生态环境功能衰退等生态风险。

2 数据来源及研究方法

2.1 数据来源与处理

本文选取2009年、2013年和2017年3个时期的全国土地变更调查数据,参考《土地利用现状分类标准》(GB/T21010—2017),按耕地、林地、草地、水域、建设用地、未利用地6种地类(图2)对研究区域进行分类。社会经济数据来源于《2017年景洪市统计年鉴》。选取2009年、2013年和2017年这3期全国土地变更调查数据进行研究,主要基于以下原因:(1)研究时段跨度一致,便于进行对比研究;(2)由于全国第二次土地调查和全国第三次土地调查的规程不同,为保证基础数据的统一性和可比性,选择均为全国第二次土地调查规程统计的3年数据;(3)在研究区进行项目考察时,当地人称近10年是景洪市房地产发展增速最快的10年,故这成为本文研究选取近10年内数据进行研究的原因之一,意在研究景洪市建设用地与其它地类的转化情况。

2.2 研究方法

2.2.1 采样方式

综合考虑景洪市土地利用图斑面积情况,依据常用生态安全评价体系中网格划定的规则[16],在符合等间距采样的条件下,以长宽分别为2 km比例的网格(2 km×2 km)[17],将景洪市划分为1 878个生态风险小区,实现研究区生态风险空间化(图2)。

图2 生态风险小区的划分Fig.2 Division of ecological risk areas

2.2.2 生态风险指数法

生态风险指数能够准确反映土地利用分布信息,揭示土地利用类型结构,反映出土地利用类型对整个土地利用分布的影响。参考目前研究成果,根据风险小区中各类土地面积的大小,计算出每个风险小区中的生态风险指数,实现生态风险变量的空间化,以便于建立土地利用变化与区域生态风险的联系。计算公式如下:

(1)

式中:R代表土地生态风险指数;Ai代表风险小区内第i种土地利用类型的面积;A代表风险小区的总面积;Wi代表第i种土地利用类型所反映的生态风险强度系数,该系数也被称为景观的生态损失指数。结合景洪市土地利用实际情况,通过层次分析法并参考相关学者的研究成果[8],最终确定Wi的取值。耕地0.32、林地0.14、草地0.16、水域0.45、建设用地0.72、未利用地0.82。

2.2.3 生态风险空间分析方法

(1)空间自相关分析

当确定了目标要素与其相邻点在空间上的观测值,并需要对研究目标之间进行关联性检验时,空间自相关分析是目前相关研究中的常用方法[18]。常见的空间自相关模式中的全局空间自相关常用于研究某要素在特定区域内所呈现的空间模式及显著性,借助Moran’s I指数予以表达。

全局空间自相关借助Moran’s I指数[19],从空间关联和空间差异程度角度入手,揭示特定属性值的空间特征。局部空间自相关可以确定小范围区域内不同目标属性值之间的关联程度。LISA取值大于零时,区域单元周围相似值高(低)值聚类;LISA取值小于零时,非相似值空间聚类。

(2)半变异函数法

地统计学[20]方法是区域生态风险空间分析的常用方法,可以关联单元之间的空间独立量,是研究地理信息空间分布的重要方法。该法通过点要素值或栅格要素值来模拟空间起伏变化,其中的半变异函数可用于分析生态风险程度的空间分布[21,22]。半变异函数[23,24]公式如下:

(2)

式中:r(h)代表变异函数;h代表单元之间的距离;N(h)代表间隔距离为h的单元总数;Z(xi)和Z(xi+h)分别代表生态风险指数在空间位置xi和xi+h两点上的取值。

3 结果与分析

3.1 土地利用转换分析

基于ArcGIS 10.2软件,结合2009年和2017年土地利用图斑进行分析,得到景洪市2009~2017年土地利用转移矩阵(表1)。

表1 景洪市2009~2017年土地利用转移矩阵Tab.1 Transition matrix of land use types in Jinghong City from 2009 to 2017 km2

2009~2017年,景洪市土地利用面积转移总量占土地总面积的0.37%,转化面积达25.31 km2。

从各地类间转出的情况分析,耕地转出总量最大,转出面积达21.79 km2,主要满足区域内经济发展的需要。林地面积呈下降趋势,减少了2.06 km2,主要是因为近年来橡胶林产业使得区域内的生态环境日渐恶劣,该产业在景洪市逐渐被淘汰。水域转出了1.14 km2,主要转变为建设用地,如澜沧江两岸傣族风情园的建设。地类面积转出较少的地类有建设用地、草地以及未利用地。

从各地类间转入的情况分析,建设用地在城市发展和政策推动的作用下转入总量最大,增加了23.3 km2,转入的地类类型丰富。同样的,水域用地的转入地类类型也很丰富,增加了0.6 km2,主要是因为当地居民推进水产养殖和水工建筑用地的开发。耕地面积转入了1.36 km2,转入地类来源于林地。林地、草地、未利用地均无转入。

3.2 生态风险指数空间自相关分析

3.2.1 全局空间自相关

运用Geoda软件进行区域生态风险指数全局Moran’s I值的计算,结果如下(图3):2009年全局Moran’s I为0.801 0,2013年全局Moran’s I为0.805 1,2017年全局Moran’s I为0.806 4,三期Moran’s I均通过P=0.01水平的显著性检验,表明研究区生态风险在空间上呈显著正相关。Moran’s I数值持续增大,在2017年达到最大值0.806 4,空间趋同性逐渐增强。由于耕地面积的不断减少,建设用地集中连片,耕地面积总量减少导致其与与林地之间的空间距离增大,使生态风险在空间上的相关性程度逐年增大。

图3 景洪市土地生态风险Moran散点图

3.2.2 局部空间自相关

局部空间自相关分析侧重空间化表达,可以探测相邻不同单元间的生态风险指数空间关联模式,视觉上呈现出高—高聚类或低—低聚类所发生的区域[15]。根据公式(1)可以得到景洪市1 878个生态风险小区2009年、2013年和2017年生态风险指数,以及2009~2017年3个时间段的局部空间自相关LISA分析结果图(封二图版Ⅰ图4)。

2009~2017年景洪市的“高—高”及“低—低”聚类空间分布较为稳定。高值聚集区(H-H)主要分布在景洪市南部地区的允景洪街道、基诺山乡、嘎洒镇、勐罕镇、景哈乡和勐龙镇,该区域社会经济发展水平较高,人口分布密集,建设用地比例大,生态风险程度相对较高。低值聚集区(L-L)则主要分布在景洪市北部的景讷乡、大渡岗乡、普文镇和勐旺乡,该地区多为热带雨林保护区域,属于生态保护红线划定区域,生态风险程度较低。

2009~2017年,嘎洒镇、景哈乡和勐罕镇是景洪市生态风险指数变化较为明显的区域,3个区域2017年生态风险高值聚集区同2009年相比显著减少,表明近年来这些地区土地利用方式合理,生态环境状况逐渐转好。整体来看,区域内生态风险指数呈下降趋势,生态安全状况总体转好。

3.3 生态风险指数的半变异函数拟合

运用GS+7.0软件对3期生态风险小区中心点的生态风险值进行半变异函数拟合,探究生态风险的空间分异规律,对比高斯模型(Gaussian)、环状模型(Circular)、球状模型(Spherical)、线性模型(Linear)等,选取模拟结果最理想的球状模型[20]进行拟合(表2)。

表2 土地利用生态风险指数的理论半变异函数模拟结果Tab.2 Theoretical semivariagram simulation results of land use ecological risk index

变程能揭示研究内生态风险指数的空间相关距离[12]。2009年变程为83 800 m,2017年减少为80 000 m,由于人类活动干扰和各地类的相互转化,让均质区域出现了小范围的高生态风险区,生态风险指数空间距离减小。基台值是研究生态风险指数变化幅度的常用参数[14],由2009年的0.152 3波动上升到2017年的0.153 6,可见研究内的生态风险状况虽整体好转,但空间分布差异性却逐渐变大。块金基台比常用于说明研究对象的空间相关性程度及其变化趋势[15],将研究区土地利用生态风险作为研究对象来看,3期块金基台比均小于25%,表明土地利用生态风险具有强烈的空间相关性。

3.4 生态风险的时空分异演变

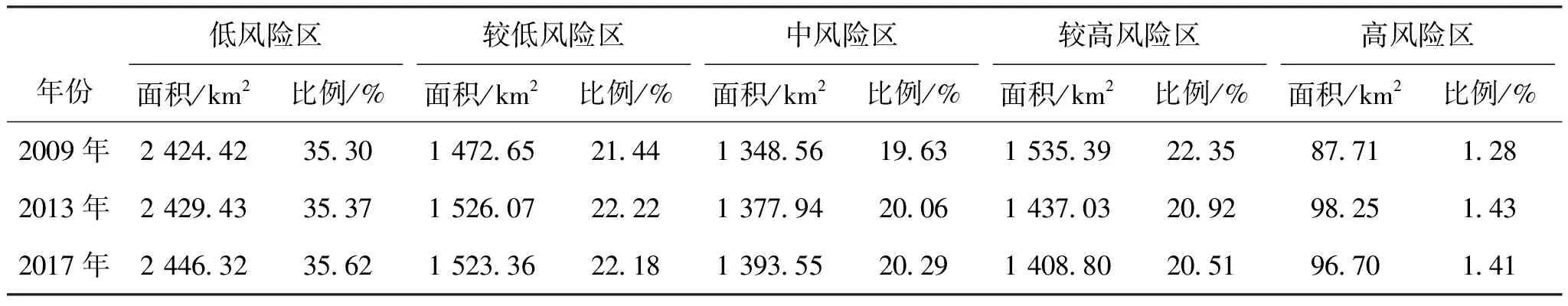

由于景洪市城市化进程在政策推动和社会经济发展的驱动下不断推进,使得耕地、林地、水域等其他地类逐渐转换为建设用地。但整个区域的生态风险指数由2009年的0.232 0下降到2017年的0.230 7,生态风险程度降低,生态安全状况逐渐转好,主要由于当地人民在进行经济发展时积极响应国家“生态城市”的号召。结合半变异函数的结果,采用克里格(Ordinary Kriging)空间插值法对1 878个单元网格的生态风险指数进行插值,并根据相对指标法划分3个时段的生态风险指数等级[15],分别为低生态风险区(R<0.20)、较低生态风险区(0.20≤R<0.25)、中等生态风险区(0.25≤R<0.30)、较高生态风险区(0.30≤R<0.40)和高生态风险区(R≥0.40),最后得出景洪市不同时段的土地利用生态风险时空分异图(封二图版 Ⅰ 图5),并对不同时段不同等级的生态风险区进行统计(表3)。

由表3可知,景洪市生态风险以低、较低和中生态风险区为主,2009~2017年三者面积占比均占总和的70%左右。景洪市高生态风险区在3个时期的总面积占比均不超过2%,但较高生态风险区总面积占比仍保持在20%以上。较高生态风险区虽从2009年的1 535.39 km2减少到2017年的1 408.8 km2,持续减少了126.59 km2,生态安全状况转好。但当地生态安全仍存在潜在危机,主要因为当地的耕地面积大范围减少,斑块完整性遭到破坏,生态稳定性下降,建设用地扩张,未利用地利用率低下等问题导致。

表3 2009~2017年景洪市土地利用生态风险等级面积及比例Tab.3 Distribution of the ecological risk of land use in Jinghong City from 2009 to 2017

2009~2017年景洪市较低生态风险区和低生态风险区总面积由3 897.07 km2增加到3 969.68 km2,占土地总面积比例由56.74%增至57.80%。较高生态风险区面积由2009年的1 535.39 km2减少到2017年的1 408.80 km2,占土地总面积的比例由22.35%减至20.51%。高生态风险由87.71 km2增加到96.70 km2,占土地总面积的比例由1.28%增至1.41%,虽有上升趋势,但仍只占土地总面积的极小部分。中等生态风险区面积也有所增加,由1 348.56 km2增加到1 393.55 km2。图5(封二图版Ⅰ图5)表明,土地利用生态风险呈明显的集聚性,且由于景洪市地势北高南低,生态风险大致以允景洪街道为界,总体呈现出北低南高的趋势。2009~2017年,低生态风险区主要分布在景洪市地势较高的东北部,其中勐旺乡西南部、普文镇东南部、大渡岗乡东部和勐养镇东北部的交界处,虽低生态风险区面积在5个等级中最大,但较高风险区面积占比约为总面积的五分之一,说明研究区土地利用生态风险总体情况有待改善,生态安全状况受到威胁。较低生态风险区,集中分布在基诺山基诺族乡和景讷乡,分布面积呈现出逐年减少的趋势。由于土地利用粗放、保护意识淡薄,为发展农业,过度且无序占用大量耕地,破坏了原本较为完整的土地结构,致使土地生态风险增加,部分较低风险向中等风险转化。中等生态风险区主要分布在勐养镇以南的地势较为平坦的地区,增加趋势明显,主要是由于该地区林地转为耕地和草地,斑块完整性遭到破坏,致使生态风险恶化。较高生态风险区集中连片,分布面积大,集中分布在嘎洒镇、勐罕镇、景哈乡和勐龙镇。2009~2017年,且有转换为高生态风险区的趋势景哈乡南部较高生态风险区明显减少,主要是由于当地实行退耕还林政策,林地面积增大。高生态风险区主要分布在允景洪街道和嘎洒镇中部交界处,呈向周围蔓延扩散的趋势,主要是因为该片区是景洪市中心城区,人口流动量大,人类干扰活动所带来的负面效应强。

3.5 各等级生态风险的管理对策

景洪市的生态风险逐年下降,但各类风险间的转化显著。其中高风险区和较高风险区主要分布在景洪市南部,人口流动量大,人类干扰频繁的区域,这些区域的社会经济发展状况较好,故区域生态安全受人类活动影响较大。此类区域应该提高空闲地等存量土地的利用,并加大开展林草种植工作,优化城市空间,进一步完善“生态城市”的打造。中风险区广泛分布在景洪市各个地区,这类区域涉及地类类型多,导致斑块破碎,土地利用结构稳定性较差。为防止此类区域生态风险进一步恶化演变成较高或高风险区,应该积极实施退耕还林工作,提高生态系统的自我恢复能力,增加植被覆盖度,进行产业转型,实现当地农业规模化经营。景洪市北部地区生态环境状况较好,主要是林地聚集处,这些区域是较低风险区和低风险区集中分布地带。此类区域虽人类活动较少,人类干扰影响小,由于林地聚集区具有生态恢复缓慢的特点,若城市“摊大饼”式发展涉及到此类区域,将会导致区域生态安全危机,因此要注重林地保护,防止生态环境恶化。依据此地类特有的优势,大力发展生态农业,丰富景洪市产业类型和规模,提高居民收入的同时,降低生态风险的概率。

4 结论与讨论

耕地、林地和建设用地是景洪市主要的土地利用类型,3种地类面积的总和占土地总面积的97%。在研究时段内,景洪市存在各种地类之间的相互转换,其中耕地、林地和建设用地的相互转化最为明显。耕地转化为建设用地的面积达21.54 km2,是新增建设用地面积的主要来源。林地与其他地类的转换较复杂,主要与耕地、水域和建设用地之间相互转化,但转移总量较小,林地面积仍占据景洪市土地总面积的80%以上。总的来说,在8年的研究期间内,景洪市土地利用类型的转换对土地生态系统的负面影响仍在可控范围内,但建设用地的增多所导致的耕地与建设用地的矛盾是无法避免的,协调社会经济发展与生态环境保护之间的关系至关重要。

景洪市生态风险指数空间集聚分布现象明显,低—低聚类区和高—高聚类区保持较稳定的分布格局。地区发展的初期,其无序性的发展方向往往会伴随高—高聚类区域的出现,而随着对区域发展的管控及生态环境的改善,这种生态风险自相关模式也会转变为不显著的状态。但在南部地区如允景洪街道、嘎洒镇、勐罕镇、景哈乡和勐龙镇,在研究时段内始终保持高—高聚类模式,主要原因在于这些区域人口较密集,经济发展速度较快,人类活动影响强烈,土地开发利用强度高。应对较低和低生态风险区加强保护和管理的同时,并实现高生态风险区土地利用的严格管控,提高土地利用生态安全度。

总的来说随着时间推移,景洪市生态风险总体呈现出减弱的趋势,并未出现生态风险大幅度增加的情况,生态安全状况良好。

本文研究成果对于景洪市协调建设用地与各类用地之间的矛盾,完善“生态城市”构建具有指导作用。但在研究过程中存在一定的局限性,在方法上所用的几种空间分析方法虽然可以揭示出景洪市整体的生态风险空间变化趋势,但未能找出区域生态风险由量变到质变的“临界值”,也不能看出具体区域生态风险程度的大小和生态风险重心转移方向[25,26]。并且无法精准识别何种人类干扰活动引发了生态风险的变化,对于解决现实问题存在一定的局限,若能适当在以上方面进行补充完善,研究结果将更有说服力。因此在今后的研究中,需加强研究方法和理论模型构建与现实问题之间的衔接,以便于研究结果更具现实意义。