择茧缫丝清水煮

——中国传统缫丝工艺的探索之路

2021-09-15韵晓雁

韵晓雁

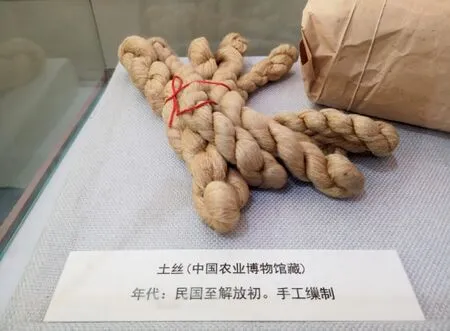

手工缫制土丝(民国至解放初) 中国农业博物馆藏

“古者丈夫不耕,草木之实足食也;妇人不织,禽兽之皮足衣也。”蛮荒的远古时期,人类用动物皮毛和葛麻织物来御寒蔽体。后来人们发现野蚕可以吐丝结茧,并逐渐摸索出如何从蚕茧中获取蚕丝,制作成丝线,这是原始缫丝技术的开始。《说文》中对“缫”的释义为“绎茧为丝也”,“绎”即抽丝。然而,蚕宝宝一圈圈吐丝后黏合结成的蚕茧,干燥硬结,远古先民是怎样从蚕茧中抽出蚕丝并变成可以织造的蚕丝?又是如何从中找到丝头和理清丝绪的?从古至今,缫丝工艺又经历了怎样的发展和进步?

蚕丝是熟蚕结茧时分泌而成的丝液凝固而成的连续长纤维,属于天然的蛋白质纤维,是人类最早利用的优质纺织原料。用蚕丝织造的织品轻薄丝滑、柔软透气、富有光泽,尽显高贵典雅。蚕丝的主体是丝素,表面有一层丝胶。蚕宝宝吐出的丝就是靠丝胶黏合在一起形成椭圆形的蚕茧。人类很早就发现将蚕茧放在水中浸沤后,丝胶会溶化,搅动可使蚕茧离解和松散;丝绪分明了,也就很容易从中找出绪头了,将丝绪牵拉缠绕后就可形成丝线。这就是早期缫丝技术的雏形。别看小小的蚕茧并不起眼,然而一个茧松解后形成的蚕丝竟长达1000米。

在我国很多新石器时代遗址中出土的早期丝织物上,都有蚕丝经过缫制的痕迹,经鉴定和分析认定这些丝织物都是经过缫制的蚕丝织就的。如河南荥阳青台村的新石器时代遗址发现的距今5500年左右的丝织物残片;浙江湖州钱山漾新石器时代遗址中出土的距今4700年的绢片、丝线和丝带等。经鉴定和分析,发现这些丝织物都是经过缫制的蚕丝织就的。这说明当时的人们已经掌握了用水离解蚕茧,找出单粒蚕茧的绪头,或将若干粒茧的丝绪合并缠绕的原始缫丝工艺。

然而,原始缫丝工艺出现的时候,人们还没有意识到水温、水质对蚕丝品质产生的影响。一般认为很有可能是就地随机取水,常温水浸泡后取丝。后来又发现水温升高会使丝胶更易溶化,缫丝效率也会大大提高,于是发现将水加热至一定温度的时候缫丝效果达到最佳,这就出现了沸水煮茧的概念。

而关于沸水煮茧始于什么时候,考古界还存在争议。一些专家认为商周时期或已出现。那要从春秋时期带有“壬繭”铭文的一个青铜甑说起。这个甑,念“zèng”,是底下可以生火,上面用来蒸煮饭食的食器。那为什么认为它是用来煮茧取丝的器具呢?是因为它带有一个“壬”字形的框架,所以专家认为这个甑一物两用,是可以用来加热煮茧取丝,并绕丝在“壬”形架上的。而持反对意见的专家则不认可一物两用的说法,对这件甑兼有煮茧的功用表示怀疑。持反对意见的专家还拿出文献中的记载来支持自己的说法。如《礼记·祭义》载周礼:“及良日,夫人缫,三盆手。遂布于三宫夫人世妇之吉者,使缫。”郑玄注:“三盆手者,三淹也。凡缫,每淹大总而手振之,以出绪也。”战国时期成书的《考工记》中也有“(巾荒mang)氏湅丝,以涚水沤其丝七日”,这里边的“涚shui,就是温水”。从这些史料中可以看出,既然是用手振之,缫丝用的水应该是手可以接受的温度。且商周以后战国的史料中也明确记载了温水沤丝,可见当时常温水取丝的可能性较大。

虽然目前对沸水煮茧和缫丝器具的解读还不一致,但至少可以说,商周时期缫制工艺中的几个基本要素已经具备。到了西汉时期,沸水煮茧已经相当普遍了。汉景帝时期《淮南子》中写道:“茧之性为丝,非得工女煮以热汤而抽其统纪则不能成丝。”汉武帝时期成书的《春秋繁露·实性》中有“茧待缫以涫汤而后能为丝”,这些明确的文献记载都证实了沸水煮茧工艺在当时的普及。

人们在长期的实践过程中不断发现和认识,探索和总结,在对缫汤温度的把握、蚕丝湿度的控制、缫丝用水的选择等方面总结出很多行之有效并流传后世的有益经验。

辑里湖丝(民国时期) 辑里湖丝博物馆藏

左图:传统脚踏缫丝车 右图:20世纪60年代立缫车

拿缫汤的温度来说,人们发现水温过低,丝胶溶解不够,会影响丝线的质量。水温较高可以让丝胶更易于溶化,但过度的溶化对并丝时的抱和又会产生不利影响。那么冷水、温水、沸水,究竟什么样的水温才是最佳的缫丝温度呢?这就要提到在中国缫丝工艺发展史上一个有着划时代意义的朝代,那就是宋代。宋时人们已经熟练掌握和控制水温。总结出缫汤在即将沸腾的时候,当水面出现密集的蟹眼般大小的水泡的时候,就是最佳的缫丝温度,这与现代缫丝工艺以水温80摄氏度为宜的标准相似,这一经验也一直被后世所沿用。很多文献中对此都有记载。如北宋文学家秦观在《蚕书》中这样写道:“常令煮茧之鼎,汤如蟹眼。”元代成书的《士农必用》也有“其水温以蟹眼汤为标志”的记载。

除了对缫汤温度的控制,人们还在生产实践中发现缫丝时的湿度控制会对丝织产生影响。如果将炭火放置在缫出的蚕丝下,用炭火将丝加热烘干,随缫随干,更有利于进行下一步丝织工序,丝线色泽也更加亮白。南宋著名农学家陈旉所著《农书》中就有“频频换水,卽丝明快,随以火焙干,卽不黯斁而色鲜洁也”的记载。宋应星的《天工开物》中将这一技术叫作“出水干”。此外,人们还根据炭火的火候来控制脚踏丝车的速度,在使丝干燥的同时,又不至于让丝质受到损坏。还总结出不同的柴火在烘干丝的效果和对丝的影响上有着差异,认为栗柴最佳,桑柴次之,切不可烧香樟。

古代缫丝技术离不开水,但什么样的水可以用来缫丝?不同水质的选择对缫丝是否有影响?会有什么样的影响?从古至今,人们尝试用过各种水体进行缫丝,像湖水、河水等地表水,泉水、井水等地下水,以及雨水等。用水的选择决定了缫丝的品质。在史料中,我们还能发现很多关于缫丝优质水源的记载。如清代浙江湖州南浔镇七里村的“辑里湖丝”之所以蜚声海内外,原因之一就是当地得天独厚的优质水源。清代《南浔镇志》中记有:“绿雪荡、穿珠湾,俱在(南浔)镇南,近辑里村,水甚清,取以缫丝,光泽可爱。”俗话说“一方水土养一方物产”,这句话一点都不假。而古人用地下水缫丝主要用的是泉水,而不用井水,因为“若用井水,则择味不咸苦、色不晦黯者”。史料中还记载有用于缫丝的名泉,如乌程金盖山北侧的白云泉,“十里内蚕丝,俱吸此煮之,辄光白”。除了这些,你可能想不到古人还会用雨水来缫丝,史料中也有记载:“硖石人,积梅雨水,以二蚕茧缫丝织绸,有自然碧色,名曰松阴色,享上价。”没想到用雨水缫制的蚕丝竟然还是价格昂贵的上品,还被赋予了“天水碧”的美称。丝的品质和水的关系如此密切,所以古人总结出“煮以河水、淡水、泉水为佳,雨水更好。井水味咸减色,不可用”的选水原则。这些原则是基于缫丝对水质的三个要求和标准。一是要清,“清则丝色洁白”。唐代诗人白居易《红线毯》中有“择茧缫丝清水煮”的诗句。二是要“纯”,也就是含杂质少的水。如此我们就很好理解为什么雨水会是缫丝用的最上品的水了。三是要“淡”,所以才认为有咸味的“井水”不宜用。

除了对水源的选择,古人也认识到“丝由水煮,治水为先”的重要性。如采用沙缸、螺涎等过滤水质的工艺来澄清用水。缫丝时也会“频频换水”,以保证缫汤的清透如一。还可以在缫丝锅底放置铜钱,以便于判断缫汤是否清透、是否需要换水等。清代卫杰所著《桑蚕萃编》中就有对缫丝用水的详细解读和相关的处理方法,以及对不同水质成分的描述。

缫丝工艺是丝织工艺中极为重要的环节。在悠久的丝织历史进程中,人们对缫丝工艺的探索从未停止。一粒粒蚕茧,因为有了人类的智慧和勤劳重新焕发了生机和生命力,也由此织就了五千年锦绣华章。