协作知识建构中认知冲突消解支架设计与实证

2021-09-14王靖王琦邓雯心

王靖 王琦 邓雯心

[摘 要] 在协作知识建构过程中,学习者之间的认知冲突可以为持续的有意义协商、知识创生提供内部动力。很多学习者面对认知冲突时会选择逃避妥协、直接附议等方式,导致学习无法走向深层次的知识建构。因此,提出有效消解认知冲突的对话提示支架设计四原则,据此设计了选择类、改善/保留类、补充/融合类三类对话结构性提示支架。开展了三轮实验验证支架效果,并采用认知网络分析和滞后序列分析对学习者的对话数据进行分析。研究表明:学习者的社会属性在协作知识建构中是需要重视和调节的因素;所构建的三类对话结构性提示支架对于学习者的认知冲突消解具有正向引导作用及后续积极效果;对话提示支架的作用机理在于将认知冲突外显化,减少学习者面临冲突时的不确定感和低效能感。

[关键词] 协作知识建构; 认知冲突; 有效消解; 支架

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 王靖(1985—),女,山东临清人。副教授,博士,主要从事技术支持的學习设计与认知研究。E-mail:jing850902@sina.com。

一、问题的提出

在全球化和国际化背景下,来自不同领域的人们对复杂问题开展协同攻关成为社会发展的必然趋势。基于协作的教学法在高等教育中体现出越来越重要的价值和作用。协作知识建构是高等教育中经常用到的教学法,学习具有社会属性,协作知识建构通过表达交流、协作共享、展示汇报、讨论辩解等途径,在小组成员共同理解的基础上,生成属于该小组的集体协作知识,产生独一无二的学习制品[1]。研究表明,协作知识建构能够在社会化学习的过程中潜移默化地培养学习者的学习能力与协作能力,增强学习者的逻辑思维能力、表达交流能力与解决问题能力等[2]。

在协作知识建构过程中,认知冲突可以为持续的有意义协商、知识建构与创生提供内部动力[3]。很多学习者在协作知识建构中对认知冲突的解决能力薄弱。有相当一部分学习者在协作过程中面对认知冲突时会选择逃避妥协、直接附议等方式,来维护协作关系以保证协作学习的顺利进行[4]。但是这种方式并不利于协作知识建构,未能将认知冲突进行有效消解,该做法阻碍学习者进行深层次交互与深度学习,从而让协作学习效果大打折扣。

基于此,本研究主要解决的问题是:在协作知识建构过程中,如何使学习者的认知冲突得以有效消解,从而促进协作知识建构持续、有效地开展?具体研究问题如下:第一,在协作知识建构中如何设计支架以促进学习者进行认知冲突的消解?第二,构建的支架是否能够促进学习者有效消解认知冲突,在学习行为与认知角度具体是如何促进的?第三,支架的后续效果如何,撤掉支架后,学习者有效消解认知冲突的能力是否有所提升?本研究中的“有效消解”并不否认认知冲突的价值与“主动激发认知冲突”的重要性,但研究将重心置于对认知冲突的消解这一过程。

二、研究设计与实施

(一)研究对象

研究选取我国华东地区某高校教育技术学专业的59位学生为研究对象。在实验过程中,研究者把研究对象按照4~5人一组进行分组,共14组,组织小组开展协作知识建构学习活动。

(二)知识建构教学设计

本研究基于“教育技术研究方法”开展。该课程是一门面向教育技术专业学生的专业核心课程。受到疫情的影响,该课程在本研究开展的学期采用线上教学。课程教学时长为16周,共32个课时。

课程采用知识建构教学法,任课教师将16周的学习内容凝练为教育技术研究核心的16个问题。每次课程中,小组学生围绕教师提出的问题,遵循学习单的引导完成小组协作学习,具体包括析出观点、查看同伴观点、辨析观点、观点交互与评价、知识升华五个部分。

(三)数据收集与分析

1. 数据收集

小组同伴通过视频通话进行协作学习,并对小组协作知识建构的整个过程进行同步录像或者录音。研究者以对话类型、对话发出者为分条依据,最终对928条有效数据进行了编码。

2. 编码工具

本研究借鉴了江毅、何晓萍等研究者针对协作对话过程设计的编码表[5],在此基础上聚焦于协作知识建构中讨论交互的过程,主要编码对象为有效的认知冲突对话,改进后形成的编码表见表1。编码者一致性信度0.848。

三、促进认知冲突消解的支架设计

(一)设计基础

1. 核心概念内涵界定

学者们将认知冲突分为主体内认知冲突和主体间认知冲突[6]。本文所提及的认知冲突主要是指主体间认知冲突,即通过主体间交流产生的,源自主体间的经验、认知与文化背景的差异。最近发展区为主体间认知冲突发生提供了边界,认知冲突只有在最近发展区中才会发生[7],且这类冲突主要通过协作对话的协商、交流来消解。

Lee等学者提出了认知冲突加工模型(Cognitive Conflict Model),包括了开始、冲突、消解三个构成阶段[8],即:在学习者意识到冲突后,会对认知冲突产生兴趣或焦虑情绪,并进行认知再评价,对认知冲突进行消解,最后做出决定,产生结果[6]。因此,本研究认为在协作知识建构中,认知冲突有效消解指的是在协作对话的过程中,通过有意义的协商使认知冲突走向更高质量的知识建构,并做出决定。

2. 协作学习中的认知冲突消解相关研究

认知冲突的激发与消解是所有协作学习的共性问题,因此本研究梳理了以往协作学习中涉及认知冲突消解的过程,为学习过程中的认知冲突消解提供了重要参考。例如李海峰与王炜两位学者构建了涟漪拓展探究法的基本学习模式[7],该模式中的社会性建构过程包含了观点争论、观点协商、协作建构、知识聚敛、知识产品创造五大学习活动。盛艳与张伟平曾提出教学中的支架设计要促进多维互动,通过不同观点的冲突,让每位学习者对自身产生的观点进行不断的补充与修正,在认知冲突的消解过程中,让学习者在集体成果的基础上完成知识建构[9]。李海峰等学者构建了经验认知研究法理论模型,模型指出认知冲突产生之后,协商是缓解或者强化认知冲突的重要方法,反思是消解认知冲突的有效途径[7]。杨翠蓉等学者提出认知冲突消解需要经历几个阶段:观点陈述、说服性陈述己方观点、讨论对立矛盾的观点、观点反转、达成共识,最后,为了促进协作知识的建构和下一次认知冲突的有效消解,小组成员还需要进行个人反思与总结[4]。尽管以往研究对认知冲突的机制解读有所差异,但都得出了相似的两点结论:第一,在协作学习的认知冲突消解过程中,小组交互协商是关键。这也是教育者辅助学习者,为其提供支架改善认知冲突消解过程的主要机理。第二,在完成认知冲突消解之后,要引导学习者进行反思与总结。

3. 学生在知识建构中的认知冲突类型及问题预调查

本研究开展的前两周,研究者对学生的在线协作知识建构对话进行了分析与统计,据此将认知冲突进行了分类。首先,将认知冲突按照冲突观点的特性划分为选择类与非选择类。其中,选择类认知冲突指的是在小组面对多种不同的观点时必须且只能做出选择时产生的冲突。非选择类冲突是指可对观点进行修改,而不一定要做出选择的冲突。研究者以学习者消解认知冲突的结果为依据,将非选择类认知冲突划分为五个类型,包括:保留类、融合类、补充类、改善类、模糊类。

保留类认知冲突指的是在进行了一系列有关认知冲突的讨论后,小组选择对冲突观点进行保留,但是在过程中通过某种途径对冲突点进行了消解,达成一致的冲突;融合类认知冲突是指在协商之后,将产生冲突的两个或多个观点进行了融合处理,形成了新的观点,从而对认知冲突进行了消解的冲突;补充类认知冲突则指学习者对冲突的观点进行了补充,通过小组交互来不断充实观点内容,让冲突观点变得更加完善,从而得以有效消解的冲突;改善類认知冲突就是通过小组协作找出冲突观点中错误或不完善的地方,在该观点的基础上,对观点的内容、逻辑等方面进行修改,最终达成一致的冲突;模糊化冲突是指协作者选择模糊小组冲突的观点,而冲突点仍旧存在,没有对协作知识完成建构,这意味着这类冲突没有得到有效的消解,因此模糊化冲突不属于有效消解的认知冲突种类,在本研究不作为支架设计的依据。

研究者通过访谈调查,发现学习者在协作知识建构中对认知冲突进行有效消解时遇到如下问题:第一,在产生认知冲突后,冲突双方难以说服对方,讨论可能会陷入一个循环与僵持的阶段,阻碍知识建构的进行;第二,协作小组形成的观点较为分散,在无法明确界定对错的情况下,难以对各样的观点进行统一;第三,对于二者必选其一的情况,冲突双方均不愿妥协时,小组难以对冲突进行消解,结果难以决定。这些问题直接阻碍了协作知识建构的进行与协作交互的效率,因此本研究将针对这些小组协作消解认知冲突过程中遇到的实际问题,对支架进行设计来促进认知冲突的有效消解,保障协作知识建构的顺利进行。

(二)支架分类设计

1. 支架形式:对话提示

如前所述,认知冲突消解的核心是协商性对话,对话也是协作知识建构的核心环节。因此本研究中支架的设计以两个方面为依据:一是学习者协作知识建构的理论和过程;二是学习者解决认知冲突的对话过程与方法。具体来说,支架将会以对话提示的形式进行展现,一方面可以帮助学习者更加直观地理解支架提示的行为内容;另一方面对话的展现方式增强了支架操作性和实践性。

2. 支架设计原则

由于本研究中设计的支架是用于协作知识建构过程中的,因此促进认知冲突有效消解的支架设计需要符合协作知识建构的基本原则,本研究中参照了Scardamalia提出的知识建构的十二条原则中关于“观点”的四项原则[10]来制定本研究中支架的设计原则,具体如下。

第一,保障学习者主动性。依照“真实的观点”的原则,学习者产生的观点需要来源于真实的情境中,让学习者在协作过程中产生属于自己的观点。因此支架的设计需要保障学习者能够发挥自己的主动性,支架能够支持学习者产生自己的观点,主动地对观点进行思考与建构。

第二,支持个性化的观点表达。依照“观点多样化”的原则,在协作知识建构的过程中需要不同的观点出现。多样化的观点是学习者产生冲突、消解冲突的基础,也是学习者创生高质量知识的基础。支架要能够支持学习者表达不同的观点,尽可能鼓励个性化观点的出现。

第三,方便对观点进行改进与反思。按照“观点持续改进”“观点升华与反思”的原则,协作知识建构的过程就是一个对观点进行持续性改进并反思总结,从而形成学习产品的过程。在观点持续改进的过程中促进了学习者对集体知识的内化。因此,观点持续改进与反思升华是不可忽视的重要过程,这也是有效消解认知冲突的重要途径。

第四,促进交互与协作。协作知识建构的过程本就建立在协作交互的基础之上,同时,交互协作也是消解认知冲突的主要场所。在支架的设计中,应鼓励学习者之间产生交互与协作,同时会通过设计尽量促进协作者之间产生针对观点的深度交互,从而提升协作知识建构的效率。

3. 支架分类设计

研究者根据预调查结果,将协作知识建构中的认知冲突划分为:选择类与非选择类,后者又分为:保留类、融合类、补充类、改善类。

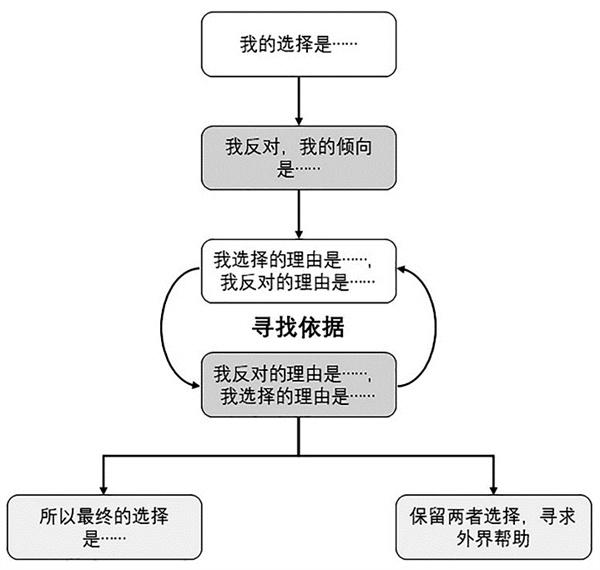

选择类认知冲突消解支架如图1所示。在对选择类认知冲突进行消解时,学习者们主要困难在于难以对观点进行抉择。学习者难以舍弃原本的观点,为此他们需要明确的证据证明选用某一观点的合理性。因此,在选择类支架设计时,主要引导学习者讨论和权衡冲突观点的利弊,以方便学习者作出抉择。在支架中,冲突双方依次阐述自己支持与反对的理由,如果需要,通过寻找外部依据来支撑自己的论证。最后对观点进行总结反思,进而作出选择。这种方式有效避免了讨论陷入僵持和无为循环的情况,并且通过这种理由的阐述与讨论的方式,学习者加深了对观点的理解,并促进了深度交互的产生和协作知识建构的进行。

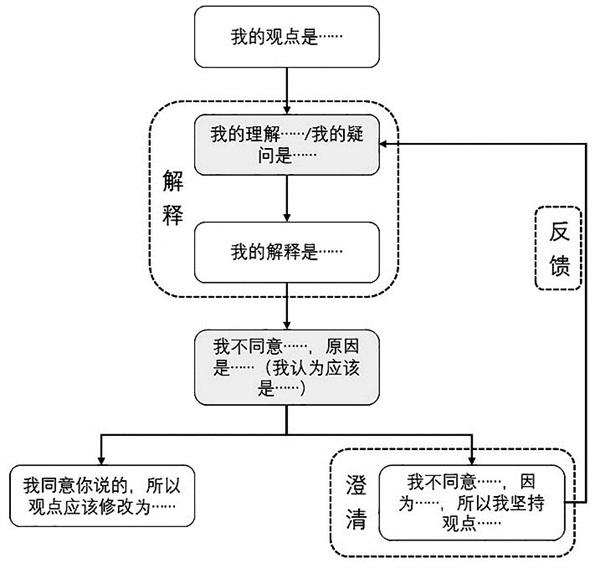

在非选择类支架中,按照认知冲突的特性,改善类与保留类都是针对某一个观点进行操作的,因此将改善类与保留类认知冲突融合在一起。如图2所示,对于改善类与保留类认知冲突,其源头在于观点本身的不成熟或不完善,因而其主要的消解方式是从观点本身出发,对观点进行修改,从而消解冲突。因此,在该支架中主要引导学习者对观点本身进行反思,在讨论中形成标准,以此判断观点中有价值的部分进行保留,思考观点中存在的不足进而提出修改意见,对其进行改善,从而达成一致。这样就可以避免冲突双方僵持情况的出现,通过支架引导完成协作知识的建构。

在非选择类认知冲突中,将融合类与补充类冲突融合在一起形成支架,因为补充类与融合类冲突消解时都要对观点进行“加法”的操作。如图3所示,在面对小组成员提供的观点过于分散难以统一的情况时,需要通过支架帮助协作者理清不同观点的内在逻辑,因此该支架会引导学习者找出分散观点中的异同点,再依次分辨其合理性。最后,对不同的观点或者想法进行整合,从而消解认知冲突。同样,当冲突观点自身不够完整时,支架会引导学习者发散思维,为观点补充不同维度的内容。

四、研究结果

(一)支架有效性及后续效果分析——基于学习行为的视角

本研究共进行了三轮实验。研究者将第一轮形成的分析结果与第二轮的进行对比与解读,只有二者出现显著差异,且第二轮的分析结果明显要优于第一轮的分析结果时,才可以判定本研究设计的“协作知识建构中促进认知冲突有效消解的支架”是有效的。同理,为了验证支架的后续效果,在第三轮实验中,研究者将支架撤掉,分析学习者的行为序列和对话认知网络,来验证支架是否能够切实改变学习者消解认知冲突的能力。

1. 第一轮实验行为序列分析

第一轮实验共获得了327条有效编码,将具有显著意义的行为序列绘制为图,形成行为转换图。

第一轮形成的行为序列如图4所示,在认知冲突的消解过程中,最显著的行为序列是学习者通过有意义的提问(TY),得到其他协作者对观点的解释说明(SJ)。其次显著的序列是当有学习者对整个认知冲突消解过程进行总结概述时(HG),也会一定程度上引起其他成员对冲突过程进行反思评价行为(HG);第三条是在消解冲突的过程中,若出现竞争对抗的对话(LJ),很大程度上会引发其他成员进行竞争对抗对话(LJ),这种对话不利于认知冲突的有效消解。同样不利于认知冲突有效消解的显著路径还有:学习者对观点澄清并化解误解(SC)后,仍会引发他人的个人主义(LG)对话行为。

总体来看,第一轮形成的显著行为序列较为松散、不成体系,都是单序列行为,并且其中有两条行为序列是负面的,对认知冲突的消解带来消极影响。

2. 第二轮实验行为序列分析

第二轮实验获得了465条编码数据,行为转换图如图5所示。

较为显著的行为序列包括三条:在第一条中,提出建设性意见对话行为(TJ)与达成一致对话行为(TD)之间呈现双向显著相关,即:学习者不断对观点进行修改。在第二条序列中,成员在概述总结对话行为(HG)之后,会尝试得出一致性结论(HD)。第三条序列是一条长序列,有意义的提问(TY)会引出解释观点(SJ)与澄清误解(SC),澄清误解之后是争论辩护(TZ),可见:在学习者了解了对方观点之后,会进一步对观点进行更加深层次的良性讨论,以便于不断打磨观点内容。除此之外,在个人主义的对话行为(LG)之后显著相关的也是争论辩护(TZ),即:个人主义行为在第二轮实验中不再是终结对话的行为。

通过对比图4和图5可以看出,相较于第一轮实验,第二轮实验中,学生认知冲突消解行为更加有序,且具有整体性。

3. 第三轮实验行为序列分析

第三轮实验共获得136条编码数据,行为序列如图6所示。在第一种显著的行为序列中,学习者提出建设性意见(TJ)后会引发争论辩护(TZ),之后几方达成一致(TD),在此基础上得出结论(HD)、概述总结(HG)。这种行为序列与支架提示行为“提出意见—讨论争辩—产生结果—总结反思”非常吻合。第二种显著的行为序列是学习者强行表达完自己的观点(LG)之后,引发有意义的提问(TY)与解释观点(SJ)行为,同时也可能引发澄清误解(SC)的行为。这条行为序列与“提问—解释—提问—反馈”这一支架中的路径非常吻合。

总体来看,相比于第一轮,第三轮的行为序列更加完整且聚合;相比于第二轮,第三轮的行为序列与支架内容更加吻合。可见,前期的支架干预使学习者内化了支架内容,撤掉了支架固定形式的限制,学习者能够更加自如地使用支架,从而在行为序列上达到了更好的效果。

(二)支架有效性及后续效果分析——基于认知的视角

本研究通过分析学生的对话属性,对比三轮实验中不同类型小组产生的认知网络。

研究者根据第一轮实验中各组形成的认知网络,依据各组里出现的最强连结,对小组进行了分类:对抗连结型、低效连结型、正常连结型。各类型小组三轮实验中认知网络对比图示例如图7所示,每一排从左到右依次为:第一、二、三轮认知网络对比。对抗连结型是指在小组认知网络中的最强连结里包含消极对抗型对话的小组;低效连结型是指最强连结中包含很多无效对话的小组;正常连结型则表示消极对抗型和无效对话都不多的小组。不同属性的认知网络在一定程度上反映了小组进行知识建构的思维模式的不同。

1. 对抗连结型小组三轮认知网络对比

以第七组为例具体说明对抗连结型小组的认知网络演变情况。第七组在第一轮实验中的强连结发生在争论辩护和消极对抗或者无效对话(NULL)之间;第二轮中的强连结大部分发生在积极协商型对话(T字母开头)之间,且无效对话(NULL)与个人主义(LG)的连结减少;第三轮的强连接均发生在积极协商型对话之间。这些均意味着第二轮和第三轮的认知网络要优于第一轮形成的知识网络。

2. 低效连结型小组三轮认知网络对比

以第九组为例具体说明低效连结型小组的认知网络演变情况。在第一轮实验中,无效对话(NULL)占据最强连接(和SJ之间)中的重要位置;在第二轮中,无效对话(NULL)与其他类型对话之间的连结强度大大减弱,争论辩护(TZ)和概述总结(HG)之间的对话明显增强;在第三轮中没有出现与无效对话相关的连结。

3. 正常连结型小组三轮认知网络对比

以第十四组为例具体说明正常连结型小组的认知网络演变情况。在第一轮实验中,TY(有意义提问)和SJ(解释观点)之间的连接最强,在第二轮实验中,积极协商型对话占据了对话的主要位置,在第三轮实验中,对话主要发生在积极协商型和总结反思型对话之间。总体来看,第二轮和第三轮的对话质量要优于第一轮。

上述三个组的状态代表了大部分同类组别的状态。即:对抗连结型、低效连结型小组在第二轮实验中形成的认知网络质量会有显著性提升,第三轮仍能够保持较高的知识建构对话质量。同时,正常连结型小组在第三轮出现了对话质量下降情况,这可能是由于在支架设计初期將预调查作为设计支架的重要依据。但彼时较少关注对话问题不突出的小组,而这些小组很大概率在第一轮实验中被归属为“正常连接型”小组。

五、研究结论

协作知识建构作为一种集体知识创生的学习情境,学习的社会属性对这种情境下学习成效的影响是不容忽视的。基于此,本研究探寻在协作知识建构情境下促进学习者认知冲突有效消解的途径,设计制作了作用于学习者协作过程中促进认知冲突有效消解的支架,并以交互中的对话为抓手,展开了一系列的实验以证明该支架的有效性以及后续效果。具体研究结论如下:

第一,学习者的社会属性在协作知识建构中是需要重视和调节的因素。本研究发现,大学生在进行认知冲突消解时,大多协作小组没有形成系统的解决方案,在尝试消解的过程中形成的对话行为较为随机分散,且对话质量不高。有相当一部分学习者会对认知冲突做出直接忽视、逃避等消极行为。这是学习的社会属性在协作学习中的充分表达,且这种属性会影响群体认知的发展。对协作知识建构的传统研究充分考虑了学习的认知维度,但对其社会属性的考虑,是需要进一步加强的。

第二,本研究对学习者在协作过程中产生的认知冲突进行了分类,并针对不同类型认知冲突设计了不同类型的支架。认知冲突分为选择类与非选择类,非选择类冲突又可以按照对冲突观点的处理方式分为改善类、保留类、融合类、补充类以及模糊化,其中的模糊化并不属于有效消解认知冲突的方式。据此,本研究设计了选择类、改善/保留类、补充/融合类三类对话结构性提示支架,并提出了消解认知冲突的对话提示支架设计四原则:保障学习者主动性、支持个性化的观点表达、方便对观点进行改进与反思、促进交互与协作。

第三,本研究中对话提示支架的作用机理在于将认知冲突外显化,学习分析技术能够为该过程提供有效的支持。沉默、隐忍是很多成人学习者在面对认知冲突时选择的处理方式,即便正面应对,学习者也缺乏有效的参考。对话是协作学习中的关键因素,也是将认知冲突外显的最直接方式,对话提示支架的作用在于为学习者正面、积极消解认知冲突提供外显的、结构化的提示,减少其面临冲突时的不确定感、低效能感。学习者消解认知冲突的过程蕴含了行为、认知、情感等多个维度的因素,学习分析技术恰恰能为这些因素的细颗粒度、可视化呈现提供支持。

在本研究中,学习分析技术仅用于对支架的短期和后续效果进行分析,如何将其进一步用于分析协作知识建构中认知冲突的形成过程,从而为支架设计提供更多依据,是本研究未来的发展方向。

[参考文献]

[1] 赵海霞.Web环境下的协作知识建构[J].现代教育技术,2012,22(11):102-106.

[2] 赵海霞.网络环境下基于问题的协作知识建构设计与实践——以大学生“结构化学”课程教学改革为例[J].中国电化教育,2013(1):100-105.

[3] 赵海霞.翻转课堂环境下深度协作知识建构的策略研究[J].远程教育杂志,2015,33(3):11-18.

[4] 杨翠蓉,韦洪涛,张兄武.高校和谐教育新模式:建构性认知冲突解决[J].高等农业教育,2013 (10):77-80.

[5] 江毅,何晓萍,万昆.翻转课堂中协作学习的效果与策略研究[J].现代教育技术,2016,26(3): 80 -86.

[6] 罗美玲.认知冲突策略在概念转变教学中的应用[J].化学教育,2013,34(5):23-26.

[7] 李海峰,王炜.经验认知冲突探究法——一种翻转课堂模式下的深度协作知识建构学习策略探索[J].电化教育研究,2020,41(1):99-106,121.

[8] LEE G, KWON J, PARK S, KIM J, et al. Development of an instrument for measuring cognitive conflict in secondary-level science classes[J].Journal of research in science teaching, 2003, 40(6): 585-603.

[9] 盛艷,张伟平.从系统方法的视角看支架式教学的实践[J].当代教育科学,2011(20):38-40.

[10] SCARDAMALIA M. Collective cognitive responsibility for the advancement of knowledge[C]. SMITH B. Liberal education in a knowledge society. Chicago,IL:Open Court,2002:67-98.