城市化进程中城市空间响应模式与发展策略

2021-09-14沈丽娜刘傲然赵新正

沈丽娜 刘傲然 赵新正

摘要:城市化进程中城市空间扩张的演化特征、响应模式与发展策略对于城市群的健康发展具有重要意义。通过对关中平原城市群的研究可以发现:城市化与城市空间扩张具有较高的相关性,二者异速生长模型中的标度因子是城市化进程中城市空间扩张响应模式的划分标准,据此可将其划分为城市化主导型、均衡发展型、空间扩张主导型、空间扩张失调型四种类型;尚处于孕育发展阶段的关中平原城市群,其城市空间暂未完全步入转型发展阶段,应采取适宜性的空间发展策略。以标度因子为判识依据,积极建构城市化与城市空间扩张的均衡发展模式是实现城市群健康发展的战略选择。

关键词:城市化;城市空间扩张;异速生长;关中平原城市群

中图分类号:F129.9;TU984.2 文献标识码:A文章编号:1009-3060(2021)03-0101-08

一、引言

改革开放四十多年来,我国城市发展成就斐然。城市化水平快速攀升,由1978年的17.9%提高到2018年的59.6%,年均增长1.04个百分点。与此同时,人口大量涌入城市,也给自然环境造成了极大的威胁。城市空间面临从“增量扩张”向“存量挖潜”转型的发展阶段。但各个城市社会经济发展情况各异,发展阶段也不尽相同,对于是否所有城市均面临着空间转型发展、是否均步入了“存量挖潜”的发展阶段等问题,依旧存疑。因此,探究城市化进程中的城市空间扩张演变规律就成为一个亟待解决的问题。

党的十九大报告提出将城市群作为促进我国城镇协调发展的空间主体,城市群成为我国新型城镇化的主要空间形态与区域经济发展的重要载体3。相比于京津冀城市群、长三角城市群、珠三角城市群等东部沿海地区城市群呈现出的城市化水平较高、空间扩张趋于饱和的成熟化特征,关中平原城市群仍处于孕育发展阶段,城市可塑性相对更高,采取何种空间发展模式与策略仍有待探讨。因此,从城市群的角度探究城市化与城市空间扩张的互动关系,对于引导西部地区城市化健康发展和空间有序扩张具有重要意义。

近年来,国内外学者针对城市化和城市空间扩张的相互关系进行了深入的理论探讨。一般认为,城市化水平的提升会引起城市的空间扩张,二者成正相关关系5。人口城市化导致“人地失调”6,促使建设用地扩张以达到平衡7-。随着我国城市化水平逼近60%,城市人口增长速度将逐渐放缓,加之城市空间的蔓延式发展和失控现象10,由“增量扩张”向“存量挖潜”的空间转型就成为现阶段被普遍认可的城市发展解决方案-12,但“存量挖潜”也暴露出空间承载力突破极限、安全风险增多等问题18]。因而,也有观点认为,城市空间应持续扩张4或建立存量优化提升与增量智慧增长的双轨目标体系5,提出通过经济发展水平、城市性质、人口规模等多因素情景分析确定适合城市自身的空间发展模式6-17。但如何判识城市化进程中城市空间扩张的响应模式,定量测度城市空间发展类型7,并制定适宜性的城市空间发展策略8,仍需要进一步探索。鉴于此,本研究以关中平原城市群为研究对象,通过对城市化与城市空间扩张之间异速生长关系的分析,研判城市化进程中城市空间扩张的响应模式,并提出适宜性的发展策略,从而为城市群的健康发展提供理论支撑。

二、研究区概况与研究方法

(一)研究区概况及数据来源

关中平原城市群地处中国内陆中心,是欧亚大陆桥的重要支点,为连接东中西部的重要通道,包括陕西省的西安、咸阳、宝鸡、铜川、渭南、商洛,山西省的临汾、运城以及甘肃省的天水、平凉、庆阳等11个地级市。2018年1月,国务院批复《关中平原城市群发展规划》,这标志着关中平原城市群建设与发展正式上升为国家战略。本研究所提及的关中平原城市群内涵与外延均与《关中平原城市群发展规划》保持一致。在国家宏观战略背景下,关中平原城市群承担着促进向西开放、推动区域协调发展、引领西部新型城市

1.研究区概况

化的重大历史任务。然而,关中平原城市群尚处于孕育阶段,区域内城市发展特点各异,呈现出与东部沿海地区城市群不同的地域特征。因此,关中平原城市群作为研究对象具有一定的代表性和典型性。

2.数据来源及预处理

本研究数据包括两部分。城市化方面,通过《中国城市统计年鉴》《中国城市建设统计年鉴》以及各省市的统计资料,提取1992年、1997年、2002年、2007年、2012年、2017年共6个关键年份有关人口、经济、社会和生态环境4个方面14个指标的统计数据(表1)。对于个别缺失的指标数据,采用插值法进行补充完善。

城市空间扩张方面,以“美国国家地球物理数据中心”的夜间灯光数据为基础,选取研究区1992年、1997年、2002年、2007年、2012年的DMSP/OLS灯光数据以及2017年的NPP/VI-IRS灯光数据,判读11个城市的建成区面积数据。具体步骤为:首先,借助ArcGIS 10.5软件对2017年灯光数据进行预处理,以增强灯光数据的连续性与准确性;其次,采用统计一植被指数法确定灯光阈值;最后,根据灯光阈值提取出各城市建成区范围,进而统计建成区面积。相较于传统的统计数据,夜间灯光数据能够反映多维度特征,有着较强的空间性与连续性[21],可以较好地分析城市空间格局的演变过程。

(二)研究方法

1.熵值法

不同的城市化发展水平形成了不同发展阶段的城市群,进而影响城市的发展阶段与发展类型[2]。因此,本研究从城市化的内涵出发,基于指标正交性、完备性、非冗余性等原則,在前人研究的基础上[23-25],选取提炼出人口、经济、社会和生态环境4个方面14个指标确定城市化发展指数(表1)。在构建城市化发展指数指标体系的基础上,本研究首先对数据进行归一化处理,保证量纲一致性;其次,因熵值法在权重确定方面具有客观、真实的优点,适合多元指标综合评价,故采用熵值法对城市化指标的权重进行计算[26];最后,通过加权求和的方式计算城市化发展指数。

2.双对数异速生长模型

双对数异速生长模型是通过对相互关联的两因素分别取对数,并进行线性关系求解来判断两因素之间的相互关联性,在城市形态、城市体系等诸多研究领域都有应用27。城市化与空间扩张作为城市研究中的两个重要因素,相互影响、相互制约,因此,通过双对数异速生长模型对其进行测度,有利于明确城市空间发展类型。双对数异速生长模型计算公式为:

式中,y为建成区面积,x为城市化发展指数,k为标度因子(斜率),C为常数。

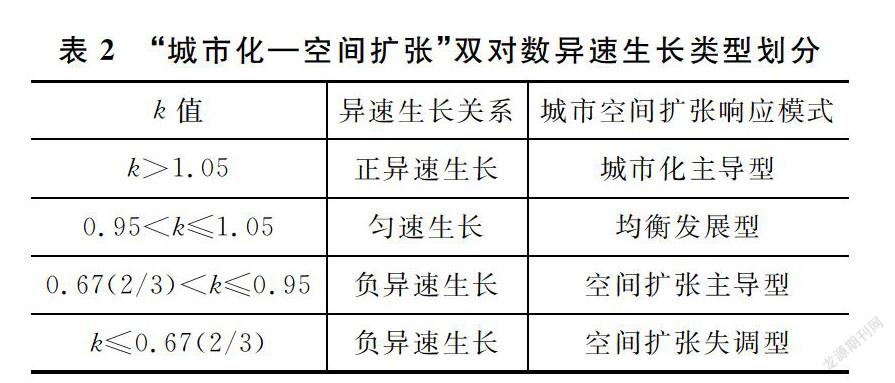

通过“城市化一空间扩张”双对数异速生长关系的拟合,将代表城市化与城市空间扩张协调性及发展优先度的标度因子k值作为城市空间扩张响应模式划分的依据。在人口一面积双对数异速生长模型中,标度因子(斜率)是判断人口与土地是否处于良性发展关系的依据,k=1被定义为二者发展关系的临界值8,并基于相关研究将k=0.67(2/3)作为负异速生长的分界点。需要说明的是,本研究在k=1临界值的基础上取±5%作为均衡发展型合理浮动区间,并以此划分异速生长关系的类型(表2)。

三、城市化与空间扩张的演化特征

(一)城市化演化特征

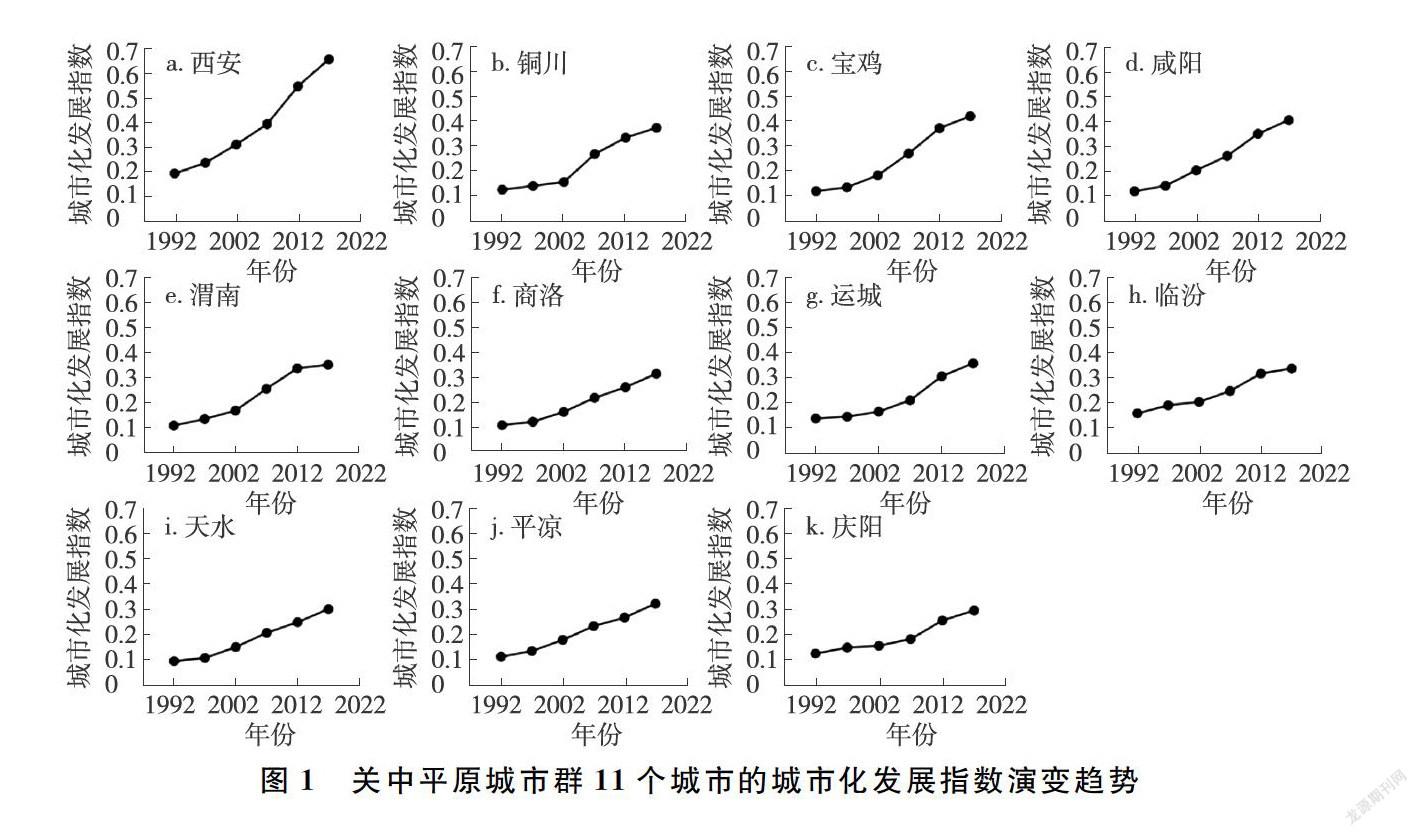

从关中平原城市群整体演变趋势看,城市化发展呈增长态势,且增长速度逐渐加快(图1)。1992—1997年,城市化发展指数大多维持在0.20 以下,具有整体较低且发展较缓慢的特点;1997—2012年,城市化发展指数快速增长;2012年,所有城市均超过了0.25,且保持快速攀升的发展态势,这说明区域发展的外部环境和发展条件良好,潜力巨大。在研究时段内,城市化发展态势基本趋同,具有一致性。目前,东部沿海地区城市群的城市化发展水平相对较高,呈现逐渐减缓的趋势[29。与之相比,关中平原城市群仍有较大的提升空间,尚处于孕育发展阶段。

从关中平原城市群内部结构看,其表现为中心城市首位度较高、其他城市水平偏低且均质的特征。西安的城市化发展指数呈现一枝独秀的状态。2017年,西安城市化发展指数为0.65,遥遥领先于其他城市,反映了区域生产要素高度集中、首位度明显的特征。其他10个城市发展较落后,虽然宝鸡与咸阳于2017年突破了0.40,但与其他城市的差距并不明显,具有地域均质性的特点,且维持在较低的水平。这进一步说明关中平原城市群尚处于发展孕育阶段,与西北地区在我国社会经济发展中的实际情况基本相符。

(二)城市空间扩张演化特征

关中平原城市群城市空间扩张总体上呈现不断增长的趋势,经历了“缓慢增长—加速—趋缓”的变化过程(图2)。

(1)缓慢增长阶段:1992—1997年的城市空间扩张水平多处于20%以下;1997—2002年的空间扩张水平虽有所提升,但仍维持在20%~30%之间,城市建成区面积增长较为缓慢。(2)加速阶段:2002—2007年,西安、渭南、平凉、铜川的扩张水平超过50%;2007—2012年,西安、宝鸡的扩张水平超过50%;其他城市在20022012年期间的扩张水平也维持在30%~40%,城市建成区面积快速增长。(3)趋缓阶段:2012—2017年,在经历了快速的城市空间扩张后,大多数城市的空间扩张水平明显回落,大致维持在10%左右,仅有渭南(48.7%)、西安(30.9%)、商洛(20.0%)等少数城市仍保持在一个相对较高的发展水平,城市建成区面积趋于稳定。东部沿海地区城市群的城市空间扩张已渐趋稳定,而关中平原城市群的城市空间扩张相比于东部城市群具有一定的滞后性,这与城市群快速擴张的中心由东向西移动的观点是一致的[3]。

在关中平原城市群的11个城市中,西安城市空间扩张水平远远超过其他城市,特别是在2002—2012年其增长速度超过50%,虽然在2012—2017年有所减缓,但仍保持了30.9%的扩张速率,基本符合西安作为国家中心城市的定位;虽然铜川、宝鸡、临汾、平凉四个城市在城市建成区面积上有所差异,但空间扩张速度在2002—2012年之间明显加快,也超过了50%;咸阳、商洛、运城、天水、庆阳则在1992—2012年呈现了较为匀速的增长趋势,扩张速度较为稳定,2012—2017年增长速度相对减缓;渭南则以2012年为分界点,前期增长较为缓慢,而后期表现为快速的增长态势。

四、城市空间扩张响应模式与发展策略

(一)城市空间扩张响应模式

将标准化的城市化发展指数与建成区面积分别求对数,构建“城市化一空间扩张”双对数异速生长模型。模型中R2值最小的为运城(0.8704),其他10个城市的R2值均大于0.9(表3),这说明模型回归拟合效果较好,二者之间具有线性正相关关系,且相关性显著。

为了进一步验证分类的科学性,以k值为研究对象,运用SPSS软件组间联接方法进行系统聚类分析,度量标准采用平方Euclidean 距离,得到城市发展类型聚类图(图3)。

据此,可将11个城市分为4种类型:中心城市西安的k值为1.217>1.05,为正异速生长,属于城市化主导型城市;铜川、平凉的k值位于0.95~1.05,为匀速生长关系,属于均衡发展型;庆阳、渭南、宝鸡、商洛和临汾的k值均位于0.75~0.95,为轻度负异速生长,属于空间扩张主导型;运城、天水、咸阳的k值位于0.5~0.6,为中度负异速生长,属于空间扩张失调型。通过探究城市空间发展规律,辨析不同的空间扩张响应模式,有利于关中平原城市群的科学健康发展。与沿海地区城市群相比,处于孕育发展阶段的关中平原城市群,其城市空间扩张尚未完全步入从“增量扩张”向“存量挖潜”转型的发展阶段。

(二)城市空间发展策略

1.城市化主导型

该类型城市的城市化发展指数较高,城市建设较为完善,对空间扩张的需求逐渐减弱,以西安为代表,属于良性发展模式。究其原因,西安作为西北地区的中心城市,在西部大开发、“一带一路”建设等政策支持下,经济社会加速发展,人口急剧增多,促进了城市化的综合发展,借助高新、经开、西咸等新区建设发展有力地推动了城市空间的扩张,形成了城市化高速增长带动城市空间快速扩张、城市空间扩张略微滞后于城市化增长的“城市化主导型”模式。因此,其需在“存量挖潜”的基础上适度进行“增量扩张”,进一步促进城市化与城市空间的协调发展。

西安的土地资源浪费现象并不突出。因此,“存量挖潜”宜着眼于现有建设用地的高效利用,具体策略包括:通过容积率、建筑密度等开发强度指标的调整提高土地的使用效率;通过土地混合利用来实现用地功能的整合与优化,提高土地集约化程度;通过迁村并点的方式合理进行城中村、城边村宅基地的腾退工作,节省建设用地以便他用。同时,此类城市的适度“增量扩张”,需要在对城市增长边界进行合理划定的基础上,通过合理规划新区(如西咸新区)采取组团式或飞地式的方式加以实现。

2.均衡发展型

该类型城市的城市化发展指数相对较低,同时,城市空间扩张程度也相对较慢,因此形成了相对均衡的良性扩张模式,包括铜川和平凉两个城市。究其原因,该类型城市的产业结构较为单一,多为资源型和传统煤电业主导城市,随着煤炭资源的逐步枯竭,缺乏带动经济快速发展的新型产业,城市化水平较低。加之地理区位、经济条件等因素的限制,该类型城市的空间并未出现大规模扩张,结果形成了城市化与城市空间扩张大致相同的“均衡发展型”模式。因此,为推动城市的健康发展,应采用“存量挖潜”和“增量扩张”相结合的发展策略。

该类型城市前期的空间扩张主要为煤炭业等传统工业的布局提供支撑,现阶段面临着土地闲置的风险。因此,对于“存量挖潜”,具体策略可为:加强产业结构转型,实现原有工业用地的再利用;通过引进现代高科技产业的入驻,积极推进第三产业的发展,构建更具活力的多元产业体系,实现原有存量工业用地的平稳转型与高效利用,为建设用地的可持续利用提供现实条件。而对于“增量扩张”,则需要根据各级规划要求,合理选择城市发展方向,通过合理设立城市新区、增加建设用地面积的方式加以实现。

3.空间扩张主导型

该类型城市的城市化发展指数多呈现持续上升的趋势,对空间扩张具有一定的推动力,但前期空间扩张程度略快于城市化发展水平,包括庆阳、渭南、宝鸡、商洛和临汾五个城市。究其原因,此类城市的新区建设及行政区变更较早完成,一定程度上加剧了建成区的扩展,导致产业发展与人口增加并未完全匹配,结果形成空间扩张快于城市化发展的发展模式。因此,在未来一段时间内,应侧重建设用地的“存量挖潜”,并辅以少量适度的“增量擴张”,以满足城市发展需求。

该类型城市中,对于城市化指数较高的城市(宝鸡)而言,其前期城市空间的扩张主要由城市化的带动而实现,土地资源利用较为合理。因此,“存量挖潜”的主要实现途径为调整建设用地指标、加快土地流转、划定存量单元等,努力实现区域性城市更新。而对于城市化指数较低的城市(渭南、商洛、庆阳、临汾),则需要加强产业结构转型,实现工商业存量用地的高效利用;针对现有新区,积极筛查有无土地资源浪费现象,合理评价其发展潜力,通过再开发的方式高效利用已有土地资源。同时,根据城市各级规划要求和城市化发展需要,采取沿线式或散点式的小规模的“增量扩张”模式,引导城市化与城市空间协调发展。

4.空间扩张失调型

该类型城市的城市空间出现了过度扩张现象,与城市化发展指数不相匹配,包括咸阳、运城和天水三个城市。究其原因,咸阳空间扩张受西安城市空间发展的影响,特别是西咸新区的建设,增速远远超过了城市化的发展增速;而运城和天水因受制于行政壁垒的制约和产业结构的单一,城市化发展程度较低,并且由于城市新区的建设和人口的快速增加,导致大量土地资源浪费,形成了不可持续、不健康的发展模式。因此,应尽快由“增量扩张”积极地向“存量挖潜”转变,促进城市化的健康发展。

该类型城市中均出现了大量土地资源闲置或者浪费的现象。因此,“存量挖潜”的主要实现途径为闲置土地的再开发。对于前期由于快速扩张而未充分利用的土地资源,可采取由政府主导、多方合作的模式进行二次开发;对于完全闲置的土地,在合规合法的基础上,以提升综合城市化水平、实现人本化发展为目标,通过生态修复与城市修补,提升土地资源的使用效率,促进城市的健康发展。同时,对于城市化发展指数较低的城市(运城、天水),还应加快产业结构的转型,构建支撑城市快速发展的创新和人才体系,实现城市存量工业用地的高效利用。

五、结论

本研究以关中平原城市群为研究对象,综合运用熵值法、异速生长模型等方法,探究城市化与城市空间扩张之间的内在规律,对于识别城市空间扩张响应模式、提出适宜性的发展策略、促进城市群的健康发展具有一定的理论意义。主要结论如下:

关中平原城市群城市化与城市空间扩张持续增长。城市化发展呈增长态势,且增长速度逐渐提升;城市空间扩张总体上也呈现不断增长的发展趋势,经历了“缓慢增长—加速—趋缓”的变化过程。这与东部沿海地区城市群所普遍呈现的城市化发展水平较高但增长速度趋于稳定、城市空间发展模式转向“存量挖潜”的基本特征形成鲜明的对比,也证实了关中平原城市群处于城市群孕育发展的阶段,面临空间发展模式的关键选择。

城市化与城市空间扩张的相关度较高,但异速生长关系不尽相同,标度因子k值是城市空间扩张响应模式判识的指示剂。据此可将11个城市划分为城市化主导型、均衡发展型、空间扩张主导型和空间扩张失调型等4种类型。与沿海地区城市群相比,尚处于孕育发展阶段的关中平原城市群,其城市空间扩张尚未步入从“增量扩张”向“存量挖潜”转型的发展阶段。

不同类型的城市需采取适宜性的空间发展策略。基于城市空间扩张响应模式的判识,建议西安采取在“存量挖潜”基础上适度“增量扩张”的发展策略,平凉和铜川采取“存量挖潜”和“增量扩张”相结合的发展策略,宝鸡、渭南、商洛、临汾和庆阳采取“存量挖潜”为主、“增量扩张”为辅的发展策略,而咸阳、运城和天水则采取“存量挖潜”为主的发展策略。以标度因子k值为判识依据,积极建构城市化与空间扩张的均衡发展模式是实现城市群健康发展的战略选择。

参考文献

[1]吝涛,李新虎,张国钦,等。厦门岛城市空间扩张特征及其影响因素分析[J].地理学报,2010,65(6):715-726。

[2]石爱华,范钟铭。从“增量扩张”转向“存量挖潛”的建设用地规模调控[J]。城市规划,2011,35(8):88-90;96。

[3]欧阳晓,朱翔。中国城市群城市用地扩张时空动态特征[J].地理学报,2020,75(3):571-588。

[4]方创琳,王振波,马海涛。中国城市群形成发育规律的理论认知与地理学贡献[J]。地理学报,2018,73(4):651-665。

[5]吴次芳,陆张维,杨志荣,等。中国城市化与建设用地增长动态关系的计量研究[J]。中国土地科学,2009,23(2)18-23.

[6]王利伟,赵明。中国城镇化演进的系统逻辑——基于人地关系视角[J]。城市规划,2014,38(4):17-22;33。

[7] LUOJ, ZHANG X, WUY, et al. Urban land expansion and the floating population in China: for production or for living ?[J].Cities ,2018,74:219-228.

[8]WUY, HUIECM, ZHAO P, et al. Land use policy for urbanization in China[J]. Habitat International, 2018 77:40-42.

[9]李建伟,刘科伟,刘林。城市空间扩张转型与新区形成时机——西安实证分析与讨论[J]。城市规划,2015,39(4)58-64.

[10]陆大道。我国的城镇化进程与空间扩张[J].城市规划学刊,2007(4):47-52。

[11]戴锏,吕飞。存量规划管控技术体系中的情景分析框架研究。城市发展研究,2016,23(9):34-39;53。

[12] GAO B, HUANG Q, HEC, et al. How does sprawl differ across cities in China? A multi-scale investigation using nighttime light and census data[J]. Landscape and Urban Planning, 2016, 148( 41) : 89-98

[13]邹兵。存量发展模式的实践、成效与挑战—深圳城市更新实施的评估及延伸思考[J].城市规划,2017,41(1)89-94.

[14]陈宏胜,王兴平,国子健。规划的流变—对增量规划、存量规划、减量规划的思考[J].现代城市研究,2015(9)44-48.

[15]郭嵘,黄梦石。存量规划视角下城市开发边界的划定方法[J]。规划师,2016,32(10):57-61。

[16]吴一凡,刘彦随,李裕瑞。中国人口与土地城镇化时空耦合特征及驱动机制[J]。地理学报,2018,73(10):1865-1879.

[17]周垠,龙瀛。存量、增量之辩下的城镇用地开发与模拟研究——以成都市为例[J].地理与地理信息科学,2016,32(5):45-51.

[18]李进涛,刘彦随,杨园园,等。1985—2015年京津冀地区城市建设用地时空演变特征及驱动因素研究[J].地理研究,2018,37(1):37-52。

[19]晁静,赵新正,李同昇,等。长江经济带三大城市群经济差异演变及影响因素基于多源灯光数据的比较研究[J].经济地理,2019,39(5):92-100。

[20]朱文龙,孙乾翔,秦萧,等。基于夜间灯光数据的淮海城市群空间扩张及驱动力研究[J].西北师范大学学报(自然科学版),2019,55(5):106-113。

[21]陈颖彪,郑子豪,吴志峰,等。夜间灯光遥感数据应用综述和展望[J]。地理科学进展,2019,38(2):205-223。

[22]汪丽,李九全。新型城镇化背景下的西北省会城市化质量评价及其动力机制[J]。经济地理,2014,34(12):55-61。

[23]安晓亮,安瓦尔·买买提明。新疆新型城镇化水平综合评价研究[J]。城市规划,2013,37(7):23-27。

[24]余江,叶林。中国新型城镇化发展水平的综合评价:构建、测度与比较[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2018,71(2):145-156.

[25]苏红键,朱保念,李善国。中国城镇化质量评价研究进展与展望[J]。城市问题,2015(12):26-31。

[26]陈明星,陆大道,张华。中国城市化水平的综合测度及其动力因子分析[J]。地理学报,2009,64(4):387-398。

[27]陈彦光。城市异速标度研究的起源、困境和复兴[J].地理研究,2013,32(6):1033-1045。

[28]陈彦光,许秋红。区域城市人口一面积异速生长关系的分形几何模型对t Nordbeck-Dutton 城市体系异速生长关系的理论修正与发展[J].信阳师范学院学报(自然科学版),1999,12(2):78-83。

[29]方创琳,鲍超,马海涛。2016中国城市群发展报告[M].北京:科学出版社,2016。

[30]李建伟,刘科伟,郭岩岩。城市新区用地规模预测方法:基于空间扩张视角[J]。西北大学学报(自然科学版),2017,47(4):608-612.

The Urban Spatial Response Modes and Development Strategies in the Process of urbanization: Based on a case of

Guanzhong Plain Urban Agglomeration

SHEN Lina, LIU Aoran, ZHAO Xinzheng

(Shaanxi Key laboratory of earth Surface System and Environmental Carrying CapacityCollege of Urban and Environmental sciences Northwest University, Xi'an 710127, China)

Abstract: During the process of urbanization, the response mechanism of urban spatial expansion is of great significance to healthy development of urban agglomerations. Taking Guanzhong Plain urban agglomeration as the research object, this paper analyzes the evolution characteristics, response modes, development strategies between urbanization and urban spatial expansion with entropy method and allometric growth, and explores the internal law between them. The results show that there is a higher correlation between urbanization and urban spatial expansion, and the scale factor of their growth model is the criterion to classify the response modes of urban spatial expansion in the process of urbanization. According to this, it can be divided into four types: urbanization leading balanced development, spatial expansion leading and spatial expansion imbalance. Then, this paper suggests that the Guanzhong Plain urban agglomeration, which is still in the gestational development stage, has not yet fully entered the transformational development stage of urban spatial, and puts forward appropriate spatial development strategies. Based on the scale factor, it is a strategic choice to construct a balanced development mode between urbanization and urban spatial expansion

Key words: urbanization; urban spatial expansion; allometric growth; Guanzhong Plain urban agglomeration

(責任编辑:王晨丽)