“妙曲累珠——曲格平先生书画收藏捐赠展”前言

2021-09-13杜鹏飞

杜鹏飞

曲格平先生简介

曲格平,1930年6月生,山东肥城人,著名环境学家、中国环境保护事业的开创者和奠基人之一。先后任国务院环境保护领导小组办公室副主任,中国常驻联合国环境署首任代表,国家环境保护局首任局长,全国人大环资委第八届、第九届主任委员,中华环境保護基金会理事长等职。曲格平先生曾荣获联合国“国际环境奖”(1992)、荷兰“金方舟”勋章(1996)、日本“蓝色星球奖”(1999)、世界自然基金会“爱丁堡公爵保护奖”(2001)等国际奖项。曾任联合国可持续发展高级咨询委员会委员,全球环境基金高级顾问,北京大学、清华大学、牛津大学、哈佛大学等多所院校的兼职和客座教授。获英国布雷福德大学“文学博士荣誉学位”,香港城市大学“理学博士荣誉学位”。五十年来,曲格平先生为开拓和发展中国的环境保护事业做出了不可磨灭的贡献,被誉为“中华环保第一人”。

曲格平先生是中国环境保护事业的开创者,也是我国环境保护教育事业的奠基人之一,被誉为“中华环保第一人”。他是我校环境学科首位兼职教授,在他的大力支持与关怀下,清华大学环境学科不断发展,日益壮大。

1992年,鉴于曲格平先生对于中国环境保护事业的杰出贡献,联合国授予他“国际环境奖”,他毫不犹豫地将所获十万美元奖金悉数捐出,并以此为基础成立了中华环境保护基金会。如今该基金会已经成长为世界著名的环境保护公益组织,获得联合国环境规划署(UNEP)咨商地位,入围全球最佳环境政策智库榜单。

我在上世纪八十年代求学清华园时,曾多次聆听曲格平先生来校所做的报告,后来又因工作关系有幸拜识先生并在先生关怀下成长。2014年我受命组建清华大学艺术博物馆团队并筹备开馆工作,先生得知后既高兴又惋惜,因为他既知我对艺术的痴迷,也知我对环境事业的难以割舍。2020年春节,我照例去先生府上拜年,曲老握住我的手郑重地说,想把自己收藏的书画捐给清华,不久即寄来图册,以供遴选。捧读之下,曲老所藏作品之丰富与精彩,令我大感意外!尤为难得的是,这些作品大都缘自曲老与艺术家的个人交游,是他与赵朴初、启功、李可染、吴作人、黄冑等诸多书画名家珍贵友谊的见证。其中一些作品已陪伴他半个多世纪,是他案牍劳形之余悦目娱心的重要慰藉。如今,在家人的慨然支持下,他将自己所藏书画作品的精华部分无偿捐赠清华,化私为公,嘉惠学林,这是何等境界!

限于展厅空间与展览主题,我们从曲老捐赠的48件作品中精心遴选40件,配以曲老保留的两件作品,特以“妙曲累珠”为题举办本次展览。展览主题语出《礼记·乐记》,本意形容圆润婉转、美妙动听之歌声,此处借喻曲老书画收藏之珍贵、鉴赏品味之高妙,同时藉以彰显曲老的高风亮节、高雅爱好与高尚情操。这批来自曲老与家人的无私馈赠,不仅提升了本馆现当代书画收藏的实力和水准,也将随着本次展览而进入大众视野,成为博物馆讲好艺术故事、传播中华优秀文化的珍贵载体。

最后,再次感谢曲格平先生和家人对于清华大学的无私关爱与慷慨捐赠,祝福二老天龄永享,庆溢期颐!

2021年3月16日

一九六一年初夏登泰山六首之一 郭沫若 1961年 纸本 71cm×129cm

释文:麓下培蝼视,登临始觉奇。危岩森壁垒,盘道下天梯。云雾移时合,雷霆指路迷。我来登极顶,果见众山低。一九六一年初夏登泰山六首之一。郭沫若。

钤印:郭沫若(白文)

郭沫若(1892—1978),本名郭开贞,字鼎堂,号尚武,笔名沫若,四川乐山人,历史学家、文学家、剧作家、考古学家。郭沫若对于文字学的精通,为他的书法艺术和书法鉴赏奠定了坚实的基础。

松石竹瀑图 刘继卣/董寿平/魏紫熙/宋文治/许麟庐 1973年 纸本设色 142cm×72cm

释文:癸丑(1973)初冬,继卣写石,寿平栽竹,紫熙瀑布,文治种松,时集于成都饭店,麟庐润色并题。

钤印:麟庐(白文)

刘继卣(1918—1983),天津人,刘奎龄之子,著名画家,新中国连环画艺术开创者之一。自幼秉承家学。擅长人物、动物,在动物题材绘画方面成就突出。

董寿平(1904—1997)原名揆,字谐柏,山西洪洞人,著名书画家。因慕恽寿平之品格与艺术,遂改名寿平。擅山水、花鸟,山水画创作中多表现黄山奇峰与老松,笔墨苍劲,繁简相宜。

魏紫熙(1915—2002),原名显文,河南遂平人,著名山水画家、新金陵画派重要代表之一。1960年参加傅抱石率领的“二万三千里写生”活动,擅长人物和山水画。

宋文治 (1919—1999),笔名宋灏,江苏太仓人,新金陵画派重要代表之一。1960年参加傅抱石率领的“二万三千里写生”活动,饱览长江三峡景色。其山水画多绘三峡与江南山水。

许麟庐(1916—2011),著名画家、书法家、书画鉴赏家,山东烟台人。曾师从齐白石,在艺术上主张“寻门而入,破门而出”,善画大写意花鸟,偶作山水,为人豪爽,作画亦用笔迅急,气韵豪迈。

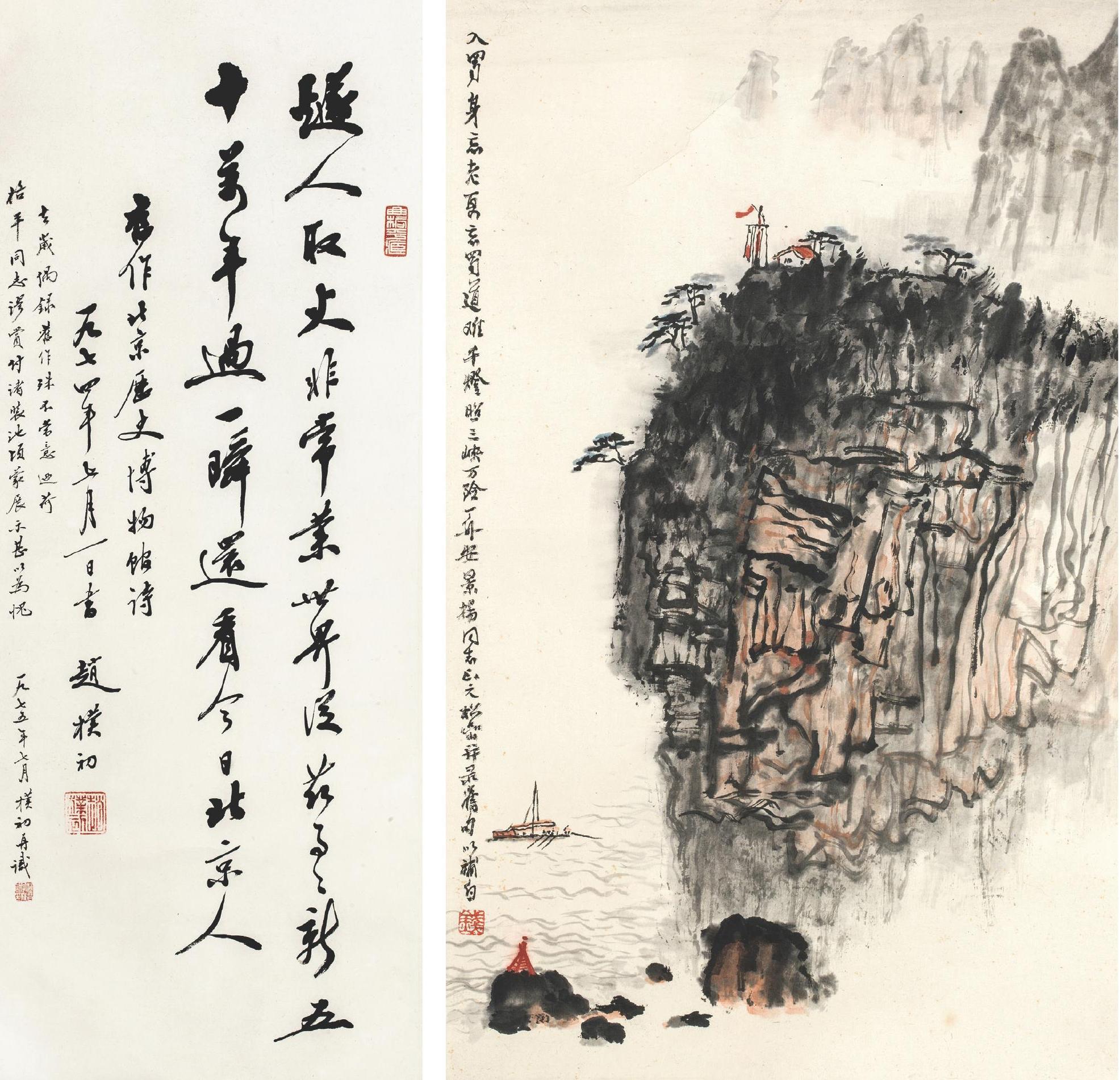

北京历史博物馆诗 赵朴初 1974年

纸本 70cm×29cm

释文:燧人取火非常业,世界从兹事事新。五十万年过一瞬,还看今日北京人。旧作北京历史博物馆诗。一九七四年七月一日书,赵朴初。去岁偶录旧作,殊不当意,迺荷格平同志谬赏,付诸装池,顷蒙展示,甚以为愧。一九七五年七月朴初再识。

钤印:赵朴初(朱文)

赵朴初(1907—2000),安徽安庆人。社会活动家、佛教人士、书法家、诗人、作家。赵朴初的书法以行楷书最为擅长,脱胎于李北海、苏东坡,书法结体严谨、笔力劲健,有苍秀宽博之气。

入蜀身忘老 钱松嵒 现代 纸本设色 49cm×32cm

释文:入蜀身忘老,更忘蜀道难。千灯照三峡,万险一舟安。景扬同志正之,松嵒并录旧句以补白。

钤印:钱(朱文)

钱松嵒(1899—1985),又名松岩,江苏宜兴人,新金陵画派代表之一。藝术创作中注重深入生活,作品具有鲜明的时代气息。

芦雁 林风眠 1965年 现代 纸本设色 48cm×72cm

释文:林风眠。一九六五年,沪。

钤印:林风眠印(朱文)

林风眠(1900—1991),原名凤鸣,广东梅县人,艺术大师、美术教育家、理论家。林风眠主张“调和中西”,希望打破中西艺术的界限,造就出共通的艺术语言。其水墨仕女、静物瓶花、水乡风景、戏曲人物等题材的绘画创作风格突出,具有装饰性。

侗族妇女生活小景 宋吟可 1974年 纸本设色 70cm×49cm

释文:格平同志正画。一九七四年新秋忆写都柳江畔所见侗族妇女生活小景。吟可。

钤印:吟可写(白文) 吟可七十岁后作(朱文)

鉴藏印:曲格平藏(白文) 张坤(白文)

宋吟可(1902—1997),原名荫科,江苏南京人。上世纪三十年代流寓贵州。擅长人物,兼工花卉、山水。因对贵州的热爱,其画作多描绘贵州的风土人情,画面清新淡雅。

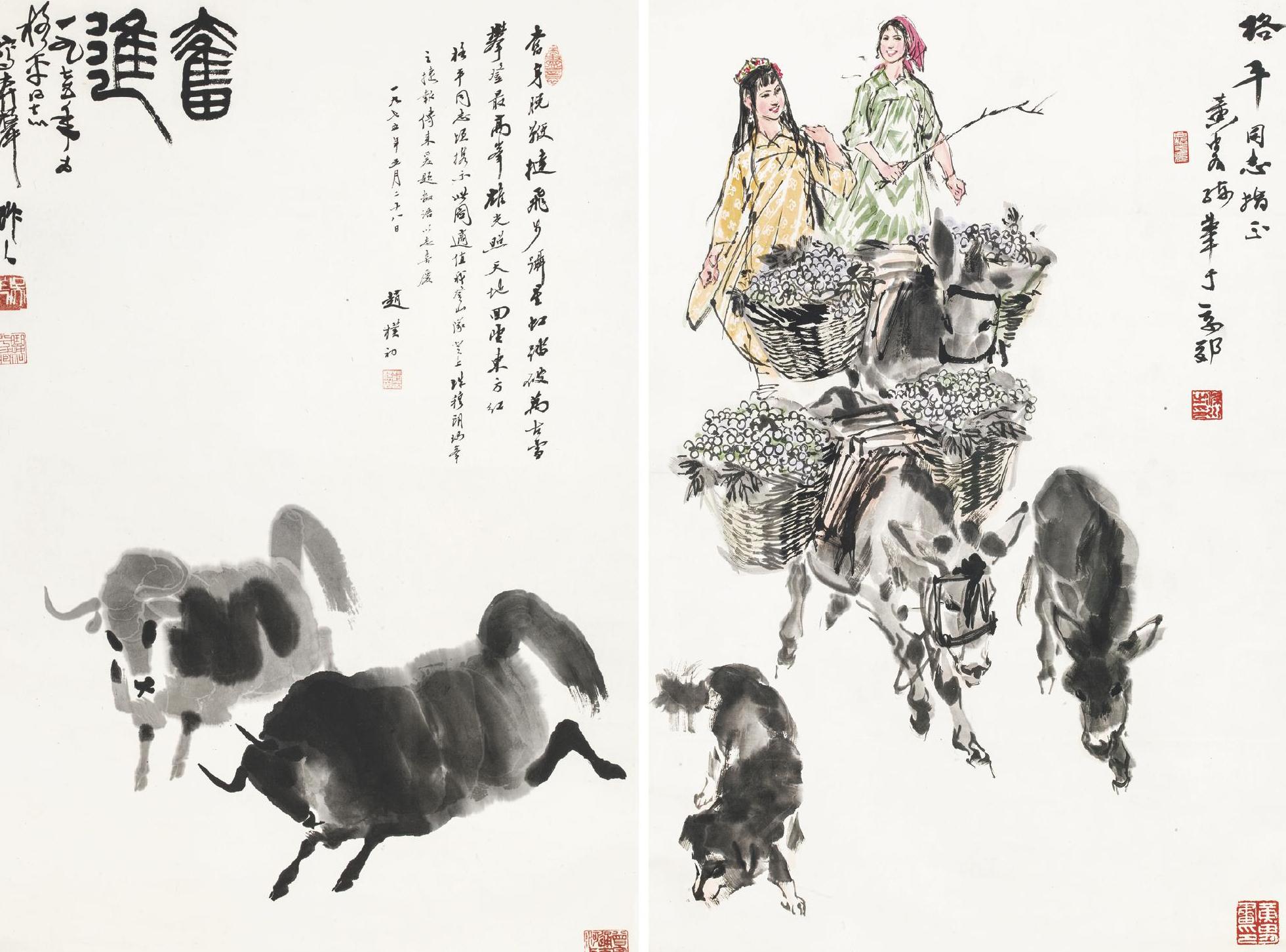

奋进 吴作人 赵朴初 1975年 纸本墨笔 74cm×51cm

释文一:奋进。一九七五年为格平同志写奔牦牛。

释文二:奋身脱鞭挞,飞步摄星虹,踏破万古雪,登攀最高峰。雄光照天地,回望东方红。格平同志顷携示此图,适值我登山队登上珠穆朗玛峰之捷报传来,爰题数语以志喜庆。一九七五年五月二十八日,赵朴初。

钤印一:吴作人(白文) 曾客通天河上(朱文)

钤印二:赵朴初印(白文) 无尽意(朱文)

鉴藏印:曲格平藏(朱文)

吴作人(1908—1997),祖籍安徽泾县,生于江苏苏州,著名画家、美术教育家。曾师从徐悲鸿。早年攻素描、油画,功力深厚,间作国画。晚年后专攻国画,其创作拓展了中国画的题材,丰富了艺术表现语言。

赵朴初(1907—2000),安徽安庆人,社会活动家、佛教人士、书法家、诗人、作家。赵朴初自幼酷爱书法和诗词。书法以行楷书见长,脱胎于李北海、苏东坡,书法结体严谨、笔力劲健,有苍秀宽博之气。

赶驴 黄胄 现代 纸本设色 98cm×64cm

释文:格平同志指正。华胄练笔于京郊。

钤印:梁川之印(朱文) 黄胄画印(白文)

鉴藏印:曲格平藏(白文)

黄胄(1925—1997),原名梁淦堂,字映斋,室名雨石居、雨石堂,河北蠡县人,著名画家、收藏家。擅长人物画、动物画,画风奔放而隽永,独创性地将速写融入中国画中,开启了全新的人物画笔墨范式,反映出自强不息的时代脉搏。

三峡之晨 宋文治 1965年 纸本设色 71cm×46cm

释文:三峡之晨。格平同志指教,一九六五年写于南京娄江,宋文治。

钤印:宋文治印(朱白文)

宋文治 (1919—1999),笔名宋灏,江苏太仓人,新金陵画派重要代表之一。1960年参加傅抱石率领的“二万三千里写生”活动,饱览长江三峡景色。其山水画多绘三峡与江南山水。

松壑飞瀑

黎雄才

现代

纸本设色

71cm×37cm

释文:雄才画。

钤印:雄才之印(白文)

鉴藏印:曲格平藏(朱文)

黎雄才(1910—2001),广东肇庆人,岭南画派代表画家之一。擅巨幅山水,精花鸟草虫。他以焦墨绘苍松,画中的苍松或傲然挺立,或虬曲坚韧,别具一格。

林区放筏 李可染 现代 纸本设色 72cm×49cm

释文:林区放筏。可染。

钤印:可染(朱文) 传统今朝(白文)

李可染(1907—1989),原名三企,室名有君堂、师牛堂,江苏徐州人,著名画家。曾受教于潘天寿、林风眠、齐白石,艺术创作中善用积墨造境,注重“引光入画”,使画面产生强烈的逆光效果,创造出全新的艺术风格。