经济周期阶段转换视角下财政乘数测算与财政政策效应检验*

2021-09-13付一婷刘子玉刘金全

□ 付一婷 刘子玉 刘金全

内容提要 本文基于平滑迁移VAR 模型,测算处于不同经济周期阶段的财政乘数,并利用脉冲响应函数对政策的作用机理与福利损失进行度量。结果显示:首先,财政乘数在紧缩阶段大于扩张阶段,体现出显著差异性、非对称性与逆周期性,且对投资的带动作用最强。财政政策效应在经济扩张阶段明显减弱,体现当前财政政策操作的逆周期特征;其次,在收缩阶段,财政政策效应具有长期性和持续性,持续有效期限可达到5年,但是对应的福利损失较大,可以达到扩张阶段福利损失的3 倍;而扩张期间的财政政策效果可以维持2年左右,但福利损失较小,这表明经济扩张期间政策效果较弱,适宜作为维持经济增长处于合理区间的微调工具。目前我国逐步由紧缩时期迈入扩张时期,积极财政政策尚未到退出时点,因此在政策制定与执行过程中需要充分考量不同阶段政策效果差异,并将紧缩时期扩张政策的长期福利损失纳入分析框架,以实现政策连续性、稳定性与可持续性。

一、引言

十九届五中全会强调“健全以国家发展规划为战略导向,以财政政策和货币政策为主要手段,就业、产业、投资、消费、环保、区域等政策紧密配合,目标优化、分工合理、高效协同的宏观经济治理体系”,这为我国宏观经济治理和财政政策制定提供了重要思路和导向。2020年初新冠疫情冲击下我国供应链断裂且有效需求大幅下滑,导致经济增速断崖式下降到-6.8%。面对经济环境恶化和不确定性加强,政府需要施行积极经济政策干预以帮助经济尽快复苏。但是,由于我国货币政策空间不断被压缩且效果呈边际递减态势,削弱了货币政策的刺激能力,从而凸显出财政政策在宏观经济治理过程中的重要地位。疫情期间政府通过提高政府支出、降低中小企业税率、提高赤字率等一系列强刺激政策以期提振经济活力,使得经济增速于2020年末恢复至6.5%。随着经济逐步走出紧缩阶段,调控方式也由强刺激向稳扩张切换。值得注意的是,2008年次贷危机冲击下我国经济增速也发生过断崖式下滑,政府通过4 万亿救市计划提振经济,使得经济在短时间内修复到危机前水平,但由于政策长期调控失当,导致通货膨胀率上行与增速由高速向中高速换挡。

现阶段对财政政策的关注点在于:一方面随着我国经济逐渐脱离紧缩阶段,财政政策调控力度与方式需要随之转换,因此需要对不同周期阶段下财政政策的调控效果进行量化分析,以保证政策的连续性、稳定性与可持续性,另一方面基于4 万亿政府支出带来的经验与教训,财政政策不仅要考量短期刺激作用,也要兼顾长期福利损失与经济发展质量。有鉴于此,本文通过定量估计不同经济周期阶段下财政乘数与脉冲响应函数,深入分析财政政策的作用机理与福利损失,检验财政政策能否以最小的福利损失促进经济高质量发展,从而为政府制定与执行跨周期政策奠定理论基础。

二、文献综述

关于财政乘数的研究已有很长的历史,但一直以来研究方法并没有统一。2008年次贷危机期间利率逼近零导致常规货币政策失效后,财政乘数研究才得到长足的发展。这一时期的研究主要表现在三个层面的演进:第一,发达经济体的财政政策均表现出挤出效应。部分学者通过对发达国家财政乘数进行测算,结果显示财政乘数小于1,表明政府支出提升后挤出私人部分的消费与投资,导致乘数增速不及政府支出(Ramey & Zubairy,2018)。第二,政策测度方式由中短期瞬时乘数向长期动态累计乘数转变。典型的财政政策通过一系列财政支出规划完成政策目标,因此仅考虑短期瞬时乘数不能合理反映政策的长期动态特征,需要以贴现累计乘数度量政策的真实调控效果(Mountford & Uhlig,2009)。第三,研究方法上由时间序列方法向面板数据计量方法发展。VAR 模型与DSGE 模型是当前主流的时间序列分析方式,该方法在经济预测方面具有显著优势,但是随着面板数据的可得性逐渐提升,后者对因果关系的解释要强于时间序列方法(Kraay,2012)。

随着对财政乘数研究的不断深化,学术界逐渐发现在不同宏观经济环境下,财政乘数的测算结果有显著区别。这主要是因为在不同周期阶段、利率零下限等特殊情况下,财政政策效果会随之变动,而全样本测算出的财政乘数会掩盖局部乘数的变异性(Gechert & Rannerhberg,2014)。Auerbach& Gorodnichenko(2012)首次利用STVAR 模型检验了不同经济周期阶段下财政乘数的异同,均发现紧缩时期的财政乘数大于扩张时期,且紧缩时期财政乘数大于1,即紧缩时期财政支出增加能够带动私人消费与投资,从而刺激需求。此后大量关于不同周期阶段下财政乘数差异的研究不断涌现。总的来看,学者们对不同周期阶段下的财政乘数在定性层面达到了共识,而对定量层面则产生分歧,即紧缩时期的财政乘数要大于扩张时期,但是乘数在两个时期的具体数值仍各执一词(Can delon & Lieb,2013;Fazzari et al.,2015;Dupor &Guerrero,2017)。

随着我国货币政策趋于稳健中性,调控空间不断降低,政府与学术界对于财政乘数的关注度也在不断上升。与欧美等发达国家相比,中国财政政策的作用机理与调控效果具有显著差异:其一政府支出中投资性投入与消费性投入影响宏观经济运行的机制机理有所区别(王文甫,2010;贾俊雪和郭庆旺,2010);其二,我国金融市场尚处于发展阶段,信贷市场与信贷衍生机制对财政政策传导与扩散路径亦不同于发达国家(贾俊雪,2017;王立勇和徐晓莉,2018)。同时,随着计量方法的改进,关于乘数量化测算的研究也在不断深入,但对于具体数值仍未形成统一意见。王国静和田国强(2014)基于DSGE 模型测算我国财政乘数,结果显示我国政府投资乘数是6.11,政府消费乘数是0.79,并指出在估计财政乘数的时候不能忽略政策规则的内生性。陈登科和陈诗一(2017)利用DSGE 模型模拟存在超低利率与金融摩擦下财政乘数的形成机理,计算得出产出乘数、消费乘数与投资乘数分别为3.44,0.73 和5.74。陈诗一和陈登科(2019)对不同周期阶段的财政乘数进行测算,发现数值处于0.37~0.85 区间。此外,陈创练等(2019)利用具有约束的TVP-VAR 模型估算我国动态财政乘数,结果显示政府投资乘数与政府消费乘数均呈现不断下滑趋势,而政府税收乘数则较为稳健。王志刚和朱慧(2021)在IS-LM 拓展模型的基础上,对我国财政乘数进行测算,发现财政支出乘数在0.58~0.67 间,税收乘数在-0.18~0.22间,私人投资乘数在1.16~1.8 间。不同研究对财政乘数测算的差异主要源自模型假设、计量方法与数据选取等方面,不同情况下测算的财政乘数有所区别。

针对现有研究中国财政支出乘数文献存在的缺失,本文研究创新体现在如下几个方面:第一,以往研究对经济周期划定仅依靠当期值与均值之差度量,易将趋势项纳入波动项中,从而导致对经济周期状态划分不清。本文利用HP 滤波处理GDP 增速从而分离出产出缺口数据,能够真实反映中国经济周期的阶段性特征,从而有效测算财政乘数。第二,相较于以往使用S-VAR 和TVPVAR 计算财政乘数的研究,本文利用STVAR 模型计算财政乘数在经济意义上具有明显优势,一方面STVAR 能够修正VAR 全样本线性假设,妥善反映经济周期不同阶段内的乘数差异;另一方面,它能克服TVP-VAR 的伪时变特征,可以利用更多样本信息而非使用随机波动模拟脉冲,从而使计算出的乘数值更加稳健。最后,考虑到传统研究通常忽略财政政策成本,而从4 万亿救市计划等积极财政政策的作用效果来看,财政政策通常具有“双刃剑”效应,因此合理地评估政策执行成本至关重要,本文从长期效应与福利损失两方面全面评价财政政策的执行效果,系对现有文献的有益补充。

三、不同经济周期阶段下我国财政乘数的测算与分析

本文选择平滑迁移向量自回归模型(简称STVAR 模型)对1996年一季度至2020年二季度区间内经济周期扩张时期与紧缩时期的财政乘数进行测算,以测度财政政策调控效果,而后通过脉冲响应函数与累计脉冲响应函数探究财政政策的长期效应与福利损失。

(一)STVAR 模型设定

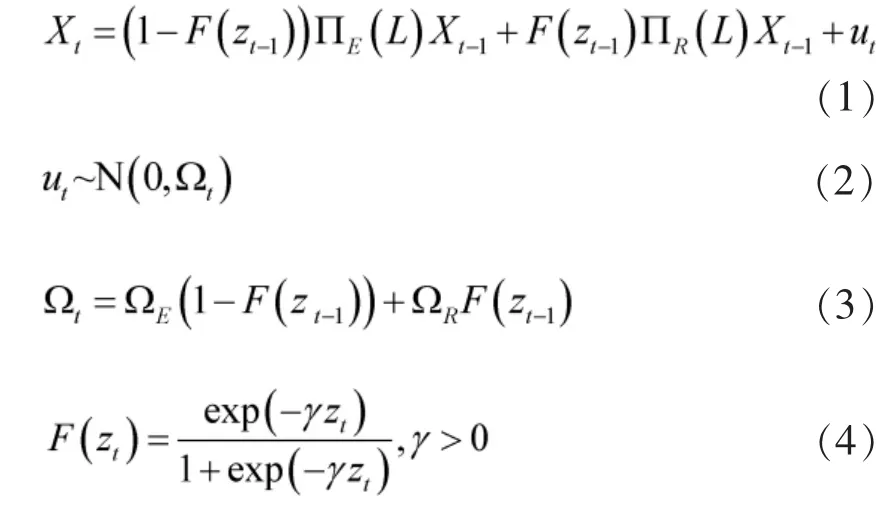

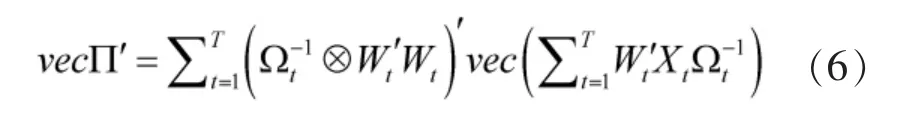

STVAR 相较于其他区制估计模型的优势在于:STVAR 模型会根据每个时点的条件概率对数据进行加权,并在不同区制利用相应权重进行估计,提升可用信息的数量,从而规避其他模型因样本规模小所引起的估计不准确现象。STVAR 模型的具体方程为:

式(1)是对标准VAR 模型进行拓展,以加权平均方式将紧缩区制与扩张区制纳入模型中,其中Xt为核心变量,主要包括政府支出、总产出、消费与投资,用以后文计算乘数。∏E(L)和∏R(L)分别为扩张期与紧缩期核心变量的结构参数矩阵。式(2)~(3)表明方程扰动项的方差受到两个区制的扰动项分布影响,即ΩE与ΩR。式(4)为平滑迁移概率分布函数,运用Logistic 形式将转移变量zt转化为概率形式,该函数的值域为[0,1]。其中γ为平滑参数,它决定了F(zt)函数从0 到1 的迁移速度,其取值越大,函数迁移速度越快,此时F(zt)关于zt的变化呈现出典型的两区制稳态特征,反之,其取值越小,F(zt)的变化就越缓慢,此时系统将随着zt取值的变化呈现出复杂的时变特性。考虑到本文主要是用转移函数划分经济周期的不同阶段,进而检验不同阶段下财政乘数的变异性,故在此将产出缺口设定为zt。这样一来,当zt取值为负时,F(zt)的值域为(0.5,1),代表经济紧缩阶段,而当zt取值为正时,F(zt)的值域为(0,0.5),代表经济扩张阶段。在实际应用过程中,为使经济紧缩和经济扩张的特征更为明显,本文参照Auerbach&Gorodnichenko(2012)的有关设定,将F(zt)<0.3设置为经济典型扩张期,将F(zt)>0.7 设置为经济典型紧缩期。

在对模型进行设定后,利用最大似然估计对上面的方程进行估计,其形式为:

在此,为解决结构参数表现出显著非线性分布且有多个解的可能性,参照Chernozhuko v et al.(2007)的方法,使用马尔科夫链蒙特卡罗方法(MCMC)进行计算,该方法不仅能够求解出全局最优解,还能够计算出估计参数的概率分布函数。因此,本文利用Hasting-Metropolis 算法求解长度为N 的马尔科夫链,将初值带入模型中后,设定长度N 为30000 次,并舍弃前30%抽样以保证估计有效性,最终得到参数分布函数。

(二)数据处理与周期阶段划分

本文选取一般公共预算支出、GDP、社会消费品零售总额与固定资产投资完成额度作为政府支出、产出、消费与投资的代理变量,其中除GDP 外均为月度数据,样本区间为1996年1月至2020年6月,数据均源自中经网统计数据库。本文将一般公共预算支出、社会消费品零售总额与固定资产投资完成额度加总为季度数据,以保证数据结构的一致性。而后通过几何平均将月度CPI 处理为季度数据,并计算出以1996年为基期的平减指数,从而剔除价格因素获得平减后实际数据。最后利用X12 方法去除变量中的季节因素,并进行对数差分,以获得实际环比增长率作为模型估计数据。本文选取滞后一阶模型作为估计模型,即STVAR(1)。

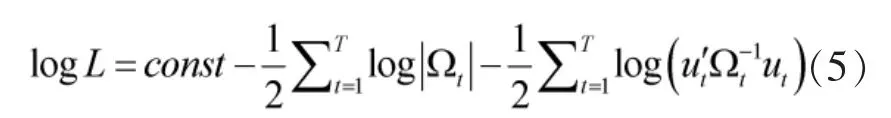

在确定核心变量后,本文将选取转换变量以度量经济周期的扩张期与收缩期。在经济周期研究中,产出缺口通常作为划分扩张期与紧缩区的有效工具变量,Auerbach & Gorodnichenko(2012)选取美国GDP 增长率作为基础变量,并通过移动平均后去除样本均值作为产出缺口变量。但是中国经济实际情况与国外不同。20世纪末与21世纪初我国依靠人口红利、技术追随与粗放型发展使得经济增速长期保持在10%左右,但这一时期经济波动也相对较大,政策调控频繁。而自2012年以来我国进入新常态时期,经济由高速向中高速换挡,发展方向由高增速向高质量转型,更注重对市场的指引作用。纵观经济发展历程,不同阶段经济增长趋势有所差别。若用去除均值的方式计算产出缺口,可能会将趋势项纳入至波动项中,从而对区制产生误判。因此,本文使用HP 滤波处理GDP 实际环比增速获取产出缺口数据,以作为STVAR 模型的转移变量。

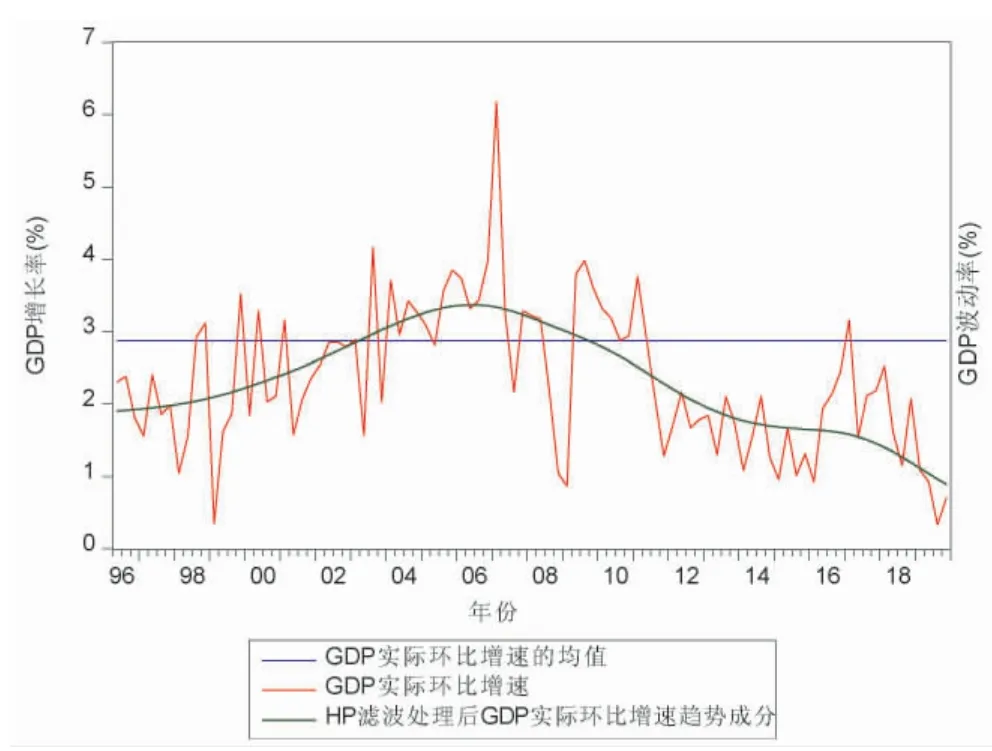

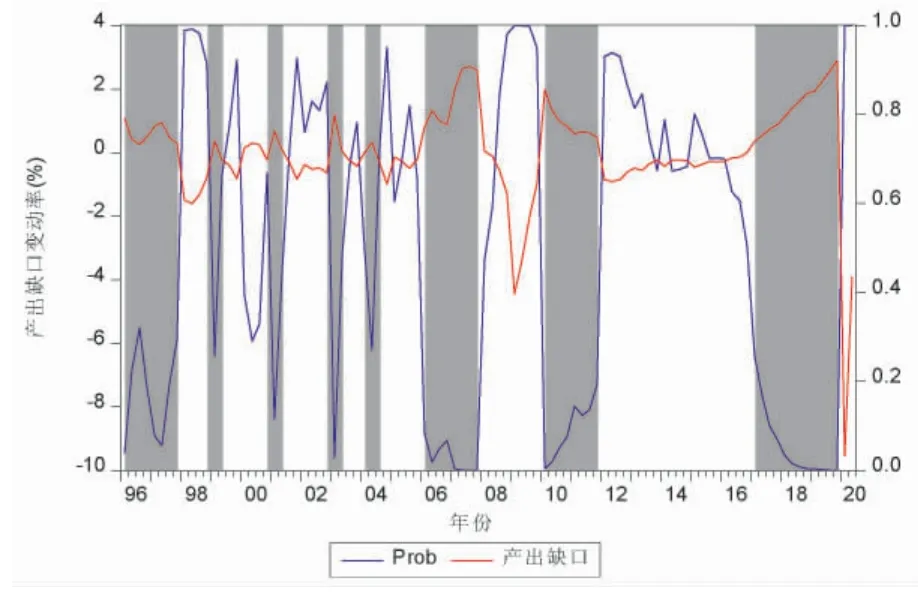

陈诗一和陈登科(2019)、周波和张凯丽(2019)等将经济增长率去均值后作为转换变量以测度周期阶段。值得注意的是,西方国家经济结构较为成熟,增长率长期处于1%~5%区间。但是,自2012年以来,我国经济增长在三期叠加压力下出现区位下移的现象,经济发展方式由高速发展向高质量发展转型,经济增速由高速逐步换挡至中高速(刘金全和刘子玉,2019;刘达禹等,2020)。如仍用全样本均值作为周期划分标准,可能会对周期阶段与转移概率造成误判。图1 和图2 分别为去均值与HP 滤波处理后GDP 实际环比增速的趋势成分与周期成分。从图1 中不难看出,2012年以前HP 滤波处理后的GDP 趋势围绕着均值波动,而自此以后趋势表现出下移态势,这说明样本均值掩盖了周期趋势下行的特征。在此基础上,笔者对周期波动成分进行划分,见图2。结果显示,一方面,样本均值混淆周期波动成分:两种处理方式得出的波动成分表现出显著差异,当增长趋势大于均值时,去均值后的波动成分大于HP 滤波处理后的数据,而在增长趋势小于均值时,情况相反。另一方面,局部时域内周期成分符号反转:图2 中阴影两组数据部分位于0 的两侧①,使得周期阶段判断有所区别,从而影响乘数测算结果。表1 为模型估计参数。

图1 处理后GDP 实际环比增速图

图2 处理后周期成分图

表1 经济扩张与紧缩区间参数估计表

确定转换变量后,本文通过式(4)将其处理为区制转移概率数据序列,图3 和图4 分别为基于转移概率计算出的我国经济周期扩张期与紧缩期,与我国经济现实拟合程度较高。20世纪末,经济粗放式增长与政府频繁调控使得经济在扩张与紧缩之间频繁切换,从而使得转移概率大幅波动。2008年美国次贷危机对我国经济造成较大的负面冲击,政府实施4 万亿投资计划引领经济逐渐走出萧条,但在2012年前后政策长期作用逐渐显现,并与经济结构调整等因素共振使得经济增速放缓,从而导致这一时期周期阶段持续期延长与概率函数波动放缓。2020年初新冠疫情引致供应链断裂与有效需求降低,经济增速呈断崖式下降以致落入紧缩阶段。

图3 经济周期扩张期

图4 经济周期紧缩期

此外,观察表2 主要经济变量在不同周期阶段的统计特征,其中消费与投资以社会零售消费品总额与固定资产投资作为代理变量。不难发现:第一,政府支出在紧缩时期投入较多且持续稳定。紧缩时期政府支出的均值大于扩张时期,但是标准差与落差均小于扩张期,这说明经济下滑时期,政府采取积极财政政策促进市场复苏,但是调控方式多为大开大合、急转弯,政策效果表现出短期效果显著,长期存在调控失当。而扩张时期政府会相应降低开支,但受到紧缩时期政策副作用的影响波动程度提升。第二,经济周期在紧缩时期呈现低增长高波动态势,而在扩张时期呈现高增长低波动态势。GDP 在紧缩时期均值小于扩张时期,而波动大于扩张时期,这主要是因为在紧缩时期不确定性激增,导致市场预期逐渐悲观并产生分歧,从而加剧产出波动幅度。第三,紧缩时期消费与投资的均值与波动均高于扩张时期。紧缩时期居民消费与投资意愿都呈现下降态势,这时政府采取积极宏观政策刺激市场有效需求,从而帮助经济实现复苏。但紧缩时期消费与投资的高增长是否由政府支出推动仍需进一步分析。

表2 不同周期阶段下宏观经济变量统计描述

(三)不同周期阶段下财政乘数测算

在分析不同周期阶段下核心变量的统计特征后,本文将测算不同周期阶段下的财政乘数,以检验财政政策是否推动紧缩阶段消费与投资高增长。财政政策对产出与政府预算均具有动态作用效果,因此在计算乘数时要考虑到两个关键因素:长期效应与福利损失。首先,财政政策并非一次性实施完成,而是基于政策规划确定调控路径以实现政策目标。在此期间,宏观经济亦随之动态调整,以实现对政策路径的合理应对。因此仅分析短期乘数不能阐释财政政策的动态调控效果,需要从长期视角进行分析。其次,财政政策一方面通过提升政府支出提振产出、消费、投资等核心变量以增加社会福利,另一方面受预算约束影响,政府负债不断累积会降低社会总福利。因此在深入剖析财政政策对社会福利的正向收益外,也要充分考虑到政府债务提升的负面效果。有鉴于此,本文借鉴Woodford(2011)的研究方法对我国不同周期阶段下财政政策的调控效果(即财政乘数)进行研究。方法的核心是:分别计算一单位标准差财政支出冲击发生后,提前k期产出、投资、消费和财政支出等变量的累计脉冲响应函数值,以测度财政政策的福利正面收益和负面效果。而后,分别将产出、投资、消费等变量的累计脉冲值与政府支出的累计脉冲值做商,以计算政府产出累计乘数(εY)、政府投资累计乘数(εI)和政府消费累计乘数(εC)。具体表达式为:

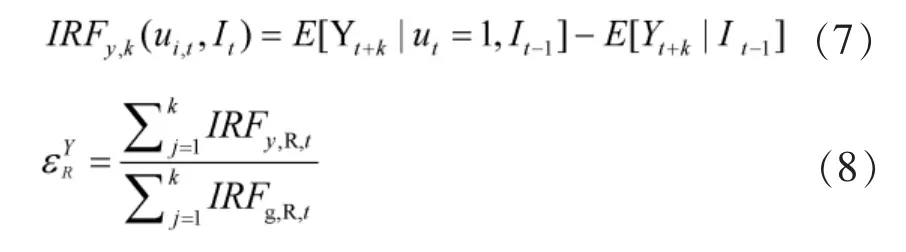

式(7)为单期脉冲响应函数的表达式,E(g)以t期为基期的预期算子,k为预测长度,μt为政府支出冲击,It-1为历史信息集。式(8)为乘数测算方程,下角标R 为周期阶段标识,右侧分子项为产出、消费等变量的累计脉冲响应值,分母项为政府支出的累计脉冲响应值。本文以国家五年计划作为政策期限,将脉冲长度设定为5年,即20 个季度。值得注意的是,Ramey(2019)指出已有研究将累计乘数乘以转化因子(Conversion Factor)会进一步提高财政乘数的逆周期性,因此为了保证乘数的真实性,本文在式(8)中并未纳入转化因子。

根据表3 中的测算结果显示,政府支出乘数在紧缩阶段大于扩张阶段,具有显著的非对称性与逆周期性,其中政府支出对投资的带动作用较为显著。紧缩时期产出、投资与消费的财政乘数分别为1.28,2.19 和1.28,均大于1,表明政府支出在紧缩时期对经济具有显著的带动作用:一单位公共财政支出发生后,公共消费与投资随之上升,居民消费与投资意愿增强,两个共同作用下使得总消费与投资上升幅度超过一单位;而在扩张时期三者的乘数分别为0.18,0.42 和0.21,表明政府支出在扩张时期具有显著的挤出效应:一单位公共财政支出发生后,公共消费与投资随之上升,居民消费与投资意愿下滑,两者抵消下总消费与投资上升幅度小于一单位。此外,政府支出投资乘数在两个阶段均大于其他两者,分别为2.19 与0.42,表明政府支出对投资的影响程度最大,这也与我国多年来政府投资对经济带动的事实相符合。

表3 不同周期阶段下财政乘数测算

四、不同周期阶段下财政政策作用机理与福利损失分析

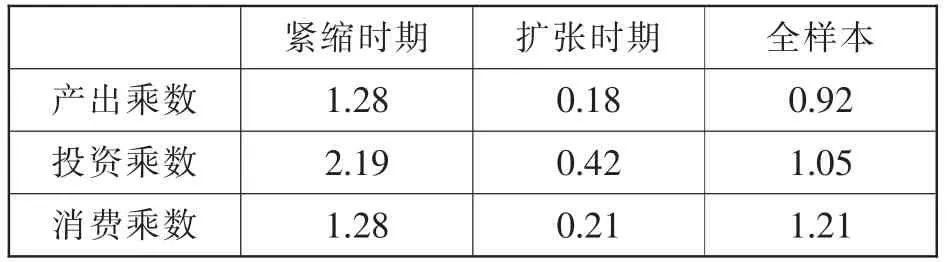

为了进一步分析在不同周期阶段财政政策对于宏观经济的作用机理与福利损失,本文使用脉冲响应函数与累计脉冲响应函数进行研究。图5和图6 分别为一单位标准差政府支出冲击发生后,政府支出、GDP、消费与投资的脉冲响应图与累计脉冲响应图,其中不同线段分别表示不同周期阶段的脉冲形态。首先从持续期来看,紧缩时期财政政策的调控效果具有长期性。紧缩时期财政政策的持续期较长,政府支出、GDP、消费与投资均在5年(20期)后逐渐收敛到稳态;扩张时期财政政策的作用时期较短,四种冲击约在2年(8期)后趋于平稳。这种长期性可以归因为两方面:第一,短期刺激程度强。紧缩时期居民消费倾向与投资意愿降低,有效需求大幅下行,这时财政政策通过政府购买、转移支付等方式提高当期可支配收入以刺激经济。第二,市场预期持续改善。积极财政政策的出台能够不断改善市场预期,间接影响居民跨期消费偏好与决策,但该过程更为缓和,从而拉长政策持续期。而在扩张时期,政府支出的挤出效应较强,使得刺激效果弱化,持续期也有所缩短。对比图3 和图4 不难看出,2004年以前由于我国财政政策仍以维持高增速为主要政策目标,当经济失速落入紧缩区间后,政府通过转移支付、政府购买等调控方式刺激市场需求。但是这种大开大合的调控方式未能关注紧缩时期财政政策长期性,导致这一时期经济周期阶段转换频繁且政策缺乏连续性。在历经次贷危机冲击后,财政政策不断改革提效,政府工作会议上提出积极财政政策以外,还强调要“积极有效”、“聚力增效”、“加力提效”,更加注重政策效率与稳定性,保证经济增速处于长期可持续增长区间。目前正处于“十四五”开局之时,我国虽然已从新冠疫情突发冲击中逐渐恢复,但基础仍未稳固。政府应积极推动跨周期政策治理,有效利用财政政策的长期性稳定经济增长区间,但也应防止调控失当导致政策目标的长短期不一致。

图6 政府支出累计脉冲响应图

进一步研究图5 不难看出,财政政策在不同周期阶段均能带动经济增长,但是作用机理与影响程度仍有差异。紧缩时期一单位标准差财政支出冲击发生后,产出、消费与投资均在短期内大幅上升,在2~3期内达到峰值后于40期前后收敛到稳态。而在扩张时期,财政支出冲击发生后,产出、消费与投资的上升幅度较小,而后下行于8期收敛到稳态。由于政府支出的挤出效应,扩张时期产出、消费与投资的均小于1。而在紧缩时期,消费与投资最大值均大于1,分别为1.04 与1.65。这说明政府支出提升,并没有挤出私人消费与投资,反而具有带动作用。这表明政府消费与私人消费之间存在埃奇沃思互补性,即政府消费增加会“挤入”私人消费。与此同时,纵观我国财政政策历史,上一轮政府投资带动我国基础设施建设大幅发展,基础设施的完善进一步为私人投资提供良好的环境,从而带动总投资增长。而现今,旧基建的红利期逐渐过去,新基建不断发展,恰逢当前我国经济稳步脱离紧缩阶段,政府应采取财政政策引领内需增长与投资意愿,进一步为构建双循环系统提供政策环境。

图5 政府支出脉冲响应图

最后,通过累计脉冲响应图(即图6),本文对财政政策的长期效果进行深入分析。紧缩时期,政府支出、产出、消费与投资的5年(20期)累计脉冲值分别为5.4,6.9,6.9 和11.8,而在扩张时期,4 个变量的5年(20期)累计脉冲值分别为1.7,0.3,0.35 和0.71。紧缩时期财政支出的动态累计效果更为显著,其中财政政策对投资的拉动效果最强。而在扩张时期,产出、消费与投资的累计效应均小于1,表明长期来看扩张时期的政府支出对消费与投资也有挤出效应。值得注意的是,紧缩时期产出累计脉冲效果要弱于投资,说明长期来看政府支出提升对投资的带动作用不能完全转化为最终产出。2008年为了应对可能出现的硬着陆风险,政府投资4 万亿,帮助经济增速较快地恢复到危机前水平。在此期间政府大力发展基建建设,推动水泥、钢铁、电解铝等上游产业爆发式发展。而随着政府投资逐步退出,基建项目衍生出的原材料需求下滑,上游行业产能与库存均呈现过剩态势。自2012年伊始,为了缓解政策的累积效应与溢出效应,不得不通过去库存、去产能等方式消化冗余产能,经济增速亦缓步移至中高增速区间。此外,作为衡量财政政策福利损失的合理变量,政府支出累计脉冲值在不同周期阶段也表现出显著差异。观察图5 中政府支出的脉冲响应图,可以看出不同周期阶段下,冲击的一阶自相关系数具有显著差别,导致紧缩时期的收敛速度较慢。这主要是因为紧缩阶段需要政府持续提供财政支持以达到经济复苏的政策目标。但是,由于受到预算约束,政府需要通过发债、提高税收等方式弥补预算赤字,这就相当于居民的可支配收入降低,从而形成负的福利损失。因此,在采取积极财政政策的同时,一方面要将政策长期累计作用纳入政策制定框架内,另一方面要注重政府杠杆率提升的风险与福利损失,并警惕去杠杆过程中可能产生的通胀压力。

五、结论与启示

面对国际环境日趋复杂,不稳定性与不确定性明显增加,我国政府仍需持续施行积极经济政策干预以帮助经济尽快复苏,积极财政政策还未到退出的时机,此时更需要考虑财政政策的跨周期设计,并加强财政政策与货币政策的协调配合研究。因此,本文利用STVAR 模型对我国不同周期阶段下的财政乘数进行估算,并结合脉冲响应函数与累计脉冲响应函数对我国财政政策的长期效应与福利损失进行探讨,以确保周期阶段切换过程中政策效果的一致性。具体结论如下所述:

第一,财政支出乘数体现出显著差异性、非对称性与逆周期性,且对投资的带动作用最强。在经济周期收缩阶段,产出、投资与消费的财政乘数分别为1.28、2.19 和1.28;在经济周期扩张阶段,相应乘数分别降低为0.18、0.42 和0.21。在紧缩阶段,政府支出表现出对私人部门消费与投资的带动作用,这主要是因为政府支出提升后,一方面会提振当期有效需求增加以刺激消费需求,另一方面能够逐步改善市场预期以鼓励投资意愿。而在扩张阶段,政府支出增加表现出显著的“挤出效应”,从而使得财政政策效果在经济扩张阶段明显减弱,体现了当前财政政策操作的逆周期特征。

第二,为了实现跨周期政策的精准调控,本文对不同周期阶段下财政政策调控的长期效果与福利损失进行分析。首先,紧缩时期财政政策的调控效果具有长期性,期限在5年(20期)左右,而扩张时期仅为2年(8期)。主要原因在于:一是短期刺激较强。紧缩时期政府支出规模一般会大于扩张时期,从而使得经济短时大幅上升;二是预期持续改善。财政政策的实施能够帮助市场形成乐观预期,从而提高私人部门消费与投资的活力。其次,紧缩时期财政政策对消费与投资的带动作用强于扩张时期。紧缩时期,政府消费支出与私人消费之间存在埃奇沃思互补关系,从而表现出政府支出增加后总消费脉冲峰值大于1。在我国上一轮基建投资作用下,基础设施不断完善为私人投资提供良好的环境,从而带动投资增长;最后,紧缩时期财政政策实施后的福利损失大于扩张时期,是后者的3 倍。这主要是因为紧缩时期政府支出大幅扩张,但是受到预算约束,经济逐渐恢复后政府需要通过债务、税收等方式从私人部门吸收资金修复过高杠杆,从而造成社会福利损失。

基于本文研究结论的政策启示是:第一,有鉴于上一轮财政4 万亿投资的长期副作用,本轮财政政策要在保证强刺激的同时防止“大水漫灌”,以期兼顾经济复苏与高质量发展的长短期目标。第二,随着经济周期逐步走出紧缩阶段,政府支出挤出效应提升,为了保障跨周期政策治理的有效性,要注重财政政策调控效果的周期性转变,以实现政策的连续性、稳定性与可持续性。第三,在制定与施行财政政策的时候,要考虑到紧缩期财政政策的长期效应与福利损失,以防止调控失当。

注释:

①图2 中波动成分省略了2020年Q1 与Q2 两个数据,因为新冠疫情使得两个偏离程度大于以往数据,但是两者没有显著差异,因此在此省略。