不同生物饵料对口虾蛄幼体发育的影响

2021-09-12逯云召于燕光马超贾磊薄其康孙晓旺陈春秀

逯云召 于燕光 马超 贾磊 薄其康 孙晓旺 陈春秀

摘要:为研究不同生物饵料对口虾蛄幼体发育的影响,将口虾蛄幼体期分为11期(Z1~Z11),其中Z1、Z2不摄食,Z3以后开口摄食。根据试验设计,将苗种投喂分为3个阶段,第一阶段为Z3~Z6,第二阶段Z7~Z8,第三阶段Z9~Z11。在各阶段分别投喂小球藻、轮虫、卤虫无节幼体、卤虫和桡足类以筛选适宜饵料并在此基础上开展第一饵料养殖试验。结果表明,在口虾蛄幼体发育过程中,单一饵料无法满足口虾蛄幼体发育需求。随着幼体发育,需要及时更换、添加新的饵料,从规格、营养上满足幼体摄食需求,保证幼体的能量供应,促进发育。本研究中,各阶段分别投喂不同饵料,Z3~Z6投喂卤虫无节幼体,Z7~Z8投喂卤虫无节幼体+桡足类,Z9~Z11投喂卤虫均是可行的。

关键词:口虾蛄;幼體发育;生物饵料

中图分类号: S968.22 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2021)15-0150-05

收稿日期:2020-11-02

资助项目:天津市水产局青年科技创新项目(编号:J2018-01);天津市水产研究所创新团队项目;国家海水鱼产业技术体系天津综合试验站(编号:CARS-47-Z01);天津市农业发展服务中心青年科技创新项目(编号:zxkj202117)。

作者简介:逯云召(1985—),男,河北石家庄人,硕士,工程师,主要从事海水经济品种增养殖研究。E-mail:luyunzhao702@126.com。

通信作者:马 超,硕士,工程师,主要从事海水经济品种增养殖研究。E-mail:bhsmachao@163.com。

口虾蛄(Oratosquilla oratoria)俗称皮皮虾、螳螂虾、濑尿虾,广泛分布于我国各海区,是重要的海洋经济甲壳类,其肉蛋白含量高,氨基酸含量丰富、口味鲜美,深受广大消费者喜爱[1]。由于海洋污染及过度捕捞等原因,造成海洋渔业资源逐渐枯竭,其捕获量逐年降低,市场价格不断攀升,因此开展口虾蛄全人工繁育,对这一优质品种进行开发利用保护势在必行。

国内外学者经过多年试验,在口虾蛄的基础生物学、亲本培育、人工繁育等方面均取得一定成果。日本学者Hamano对虾蛄产卵孵化、幼苗发育、生长变态等方面进行了详细的研究,为口虾蛄全人工繁育及养殖奠定了基础[2-4]。菅腾在室内人工模拟条件下,对口虾蛄行为特征进行观察研究,发现在自然光条件下,口虾蛄有明显昼夜节律,并对其洞穴选择、游动、领域和清洁行为做了详细描述[5]。王波对口虾蛄幼苗基本生物学特征进行研究,具体描述了亲本习性、繁殖特征、幼苗发育分期的主要特征[6-7]。刘海映对口虾蛄人工繁育做了多年研究,观察描述了口虾蛄受精卵胚胎发育,度量了幼体早期发育的形态特征,比较幼体各发育期消化酶活性,分析各阶段饵料食性,指出口虾蛄幼体发育过程中其食性存在明显由偏植食性向肉食性转换,口虾蛄仔虾表现出纯肉食性[8-11]。张年国对口虾蛄亲本强化培育进行研究,探讨不同水质及饵料条件下的育肥效果,分析亲本繁殖特性,并对苗种早期发育及开口饵料进行研究,认为在口虾蛄幼体在开口后15 d内(Z3~Z7),主要投喂轮虫+卤虫无节幼体饵料[12-14]。虽然国内外学者做了一些研究,但对口虾蛄幼体苗种培育描述较为笼统,尤其是在发育期饵料方面研究不多,本试验在人工繁育口虾蛄幼苗的基础上,以小球藻、轮虫、卤虫无节幼体、卤虫、桡足类为试验饵料,筛选口虾蛄幼体不同发育阶段适宜饵料,为苗种大规模养殖提供支持。

1 材料与方法

1.1 试验材料

本试验在天津市立信水产养殖有限公司进行,2020年4月从天津滨海新区大神堂码头采购野生口虾蛄亲本,选取体质健壮、活力旺盛,已交配完且性腺发育饱满的个体,经强化培育后在车间水泥池中抱卵孵化,待孵化后,根据试验安排捞取各阶段苗种进行试验。

口虾蛄幼体期发育共分为11期[2](Z1~Z11),其中Z1、Z2不摄食,Z3以后开口摄食。根据试验设计,将苗种投喂分为3个阶段,第一阶段Z3~Z6,第二阶段Z7~Z8,第三阶段Z9~Z11,研究各个阶段饵料选择及养殖试验。试验所用的鲜活轮虫、卤虫均为市场采购,卤虫无节幼体为卤虫卵孵化获得,桡足类从室外养殖池塘水中捞取,小球藻为浓缩鲜活藻液。

养殖试验在玻璃缸中进行,玻璃缸规格为 34 cm×28 cm×22 cm,蓄水15 L,养殖用水为过滤海水,盐度3%,温度(22±0.5) ℃,每天早晚各换水1/2。

1.2 试验方法

1.2.1 第一阶段Z3~Z6饵料投喂及养殖试验

试验分5组,对照组不投喂,试验组分别投喂小球藻、轮虫、卤虫无节幼体及桡足类,每组设3个平行,每缸放口虾蛄幼体50尾。筛选最适饵料,开展养殖试验。每天早晚添加足量饵料,投喂1 h后吸污、换水,记录死亡情况。

1.2.2 第二阶段Z7~Z8饵料投喂及养殖试验

试验分5组,对照组不投喂,试验组分别投喂卤虫无节幼体、桡足类、卤虫无节幼体+桡足类、卤虫,每组设3个平行,每缸放口虾蛄幼体50尾。筛选最适饵料,开展养殖试验。每天早晚添加足量饵料,投喂 1 h 后吸污、换水,记录死亡情况。

1.2.3 第三阶段Z9~Z11饵料投喂及养殖试验

试验分2组,对照组不投喂,试验组投喂卤虫,设3个平行,每缸放口虾蛄幼体50尾。筛选最适饵料,开展养殖试验。每天早晚添加足量饵料,投喂1 h后吸污、换水,记录死亡情况。

1.3 数据处理

结果表示为“平均值±标准误”,采用 SPSS 21统计软件进行分析,P<0.05被认为差异显著。

2 结果与分析

2.1 不同饵料对各主要发育期苗种存活影响

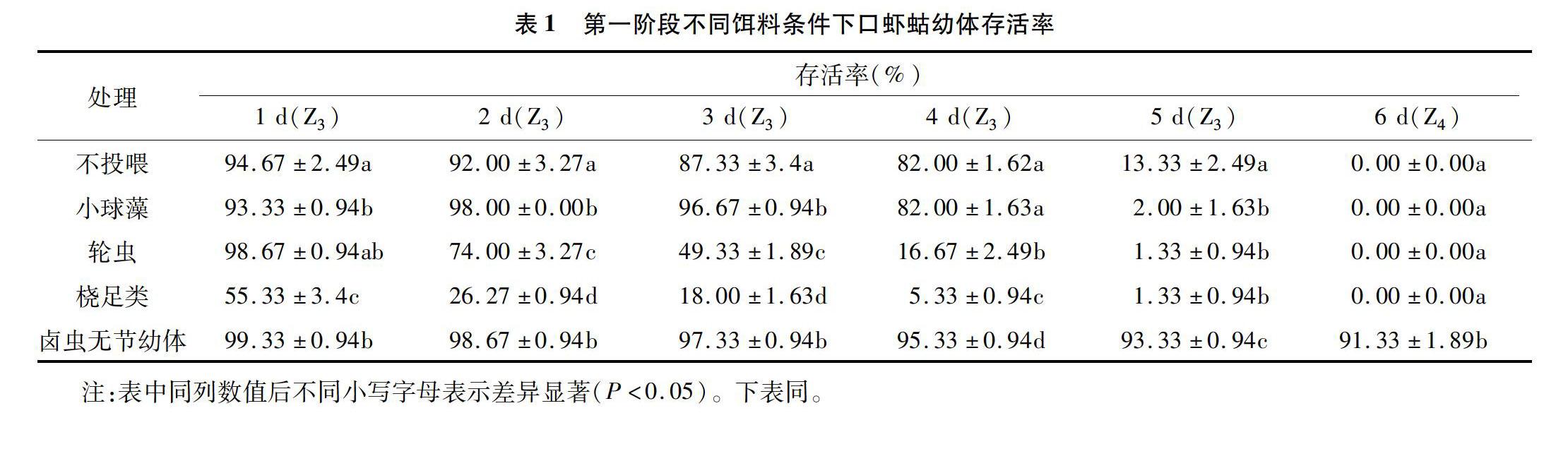

由表1可知,不同饵料条件下,口虾蛄幼体第一阶段存活率差异明显(P<0.05),由卤虫无节幼体投喂组成活率最高,其他试验组均在6 d时全部死亡。不投喂及小球藻投喂组在5 d时开始大量死亡,可能是由于没有摄食而导致体内能量耗尽而死。桡足类投喂组1 d时就出现将近45%死亡率,可能是因为部分桡足类个体较大,在玻璃缸中游动对口虾蛄幼体造成损伤。轮虫投喂组在3 d时出现大量死亡,推测是因为口虾蛄幼体对轮虫有一定的捕食,但由于轮虫个体较小,无法顺利捕食,而又因捕食活动消耗体能,导致其在3 d开始出现大量死亡现象。

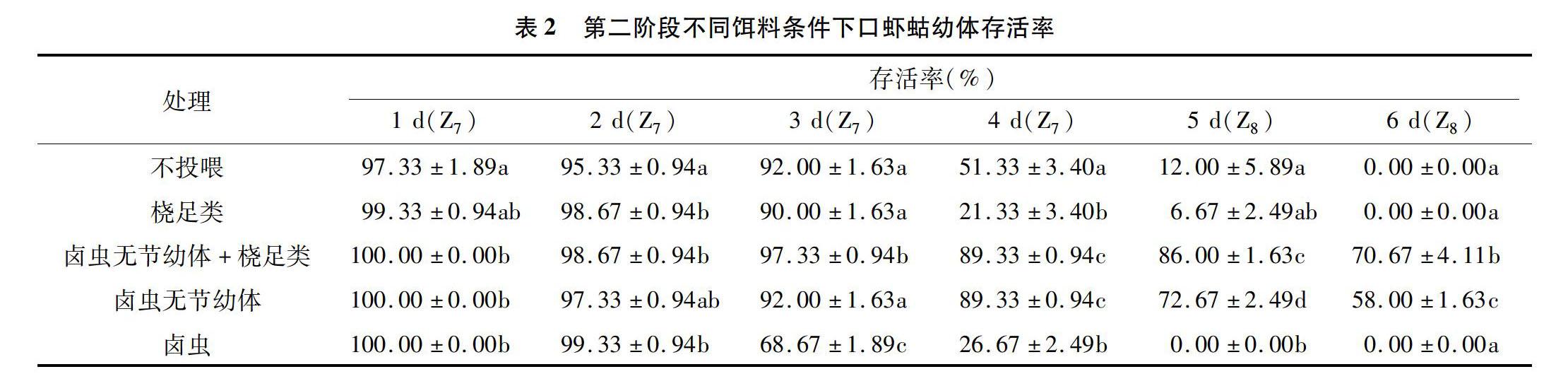

由表2可知,不同饵料条件下,口虾蛄幼体第二阶段存活率差异明显(P<0.05),卤虫无节幼体+桡足类投喂组成活率最高,不投喂、桡足类、卤虫试验组在6 d全部死亡。卤虫无节幼体投喂组在 1~5 d 保持较高存活率,在5 d时并未发现Z8个体,6 d 后出现大量死亡,推测是因为无法完成变态而陆续死亡。不投喂、桡足类、卤虫试验组则是饵料不适口无摄食而造成能量耗尽死亡。

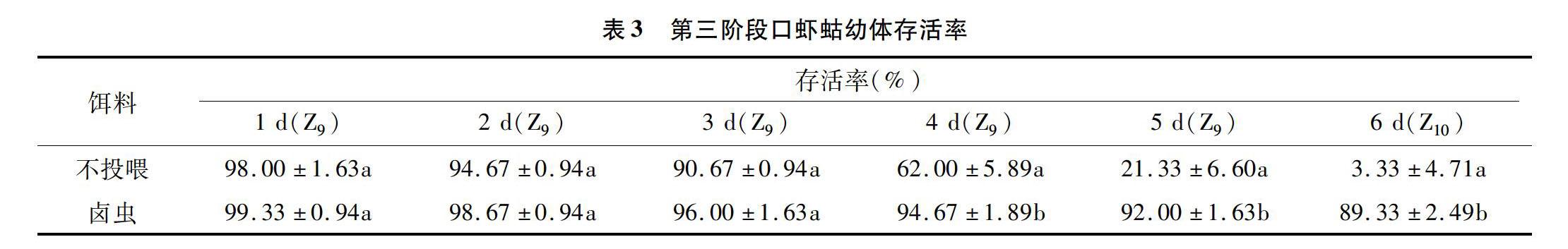

由表3可知,在投喂卤虫的情况下,口虾蛄幼体第三阶段保持较高的存活率。说明卤虫作为饵料投喂幼体Z9以后是可行的,不投喂组则是能量耗尽死亡。

2.2 口虾蛄幼体养殖试验

图1为以卤虫无节幼体为饵料的第一阶段养殖发育变态及存活曲线。试验从Z3开始,到全部死亡结束,共持续29 d,经历4个时期。在Z4保持较高的成活率,从Z5开始存活率开始大幅下降,Z7后逐渐全部死亡,未发育至Z8。可能是因为Z5之后,单一饵料无法提供苗种所需全部营养,导致苗种死亡率升高。

图2为以卤虫无节幼体+桡足类为饵料的第一阶段养殖发育变态及存活曲线。试验从Z7开始至全部死亡结束,共持续17 d,经历2个时期,Z9之后逐渐死亡,未发育至Z10。在此階段养殖过程中,个体死亡主要出现在Z9变态期,推测原因可能是随着幼体发育,饵料大小不适。

图3为以卤虫为饵料的第一阶段养殖发育变态及存活曲线。试验从Z9开始至全部死亡结束,共持续24 d,经历3个时期,稚虾蛄变态后逐渐死亡。在本试验阶段,Z11后死亡率升高,原因可能是在单一饵料培养条件下,幼体积累能量不够,营养供应不足,无法满足幼体变态至仔虾蛄。

3 讨论

3.1 开口饵料对口虾蛄存活的影响

开口饵料是影响幼体生长发育和成活的重要因素之一,在天然水域中,幼体开口摄食的饵料基本以游动较慢、易于消化、大小适口的浮游动植物或底栖生物等为饵料[15]。本研究以小球藻、轮虫、卤虫无节幼体及桡足类为开口饵料,研究口虾蛄幼体摄食情况, 结果发现, 试验至6 d(Z4)时,卤虫无节幼体组的口虾蛄幼体成活率较高,投喂小球藻、轮虫、桡足类试验组成活率均为0%,此结果与张年国等的研究结果[14]一致。

本研究中,Z3对照组在不投喂的情况下可以存活4 d,5 d开始变态至Z4时出现大量死亡。口虾蛄幼体经胚胎发育与破膜即为伪蚤状幼体,发育过程更接近于蟹类与螯虾类,与对虾类差异较大[16]。口虾蛄Z1、Z2期不具备摄食能力,依靠卵黄能量发育变态至Z3,而Z3若不能及时投喂,虽然幼体可存活约4 d,但无法继续变态发育,而蟹类蚤状幼体破膜后即可摄食。在对中华虎头蟹幼体研究中发现,Z1不投喂组48 h全部死亡[17],而堵南山等分析中华绒螯蟹幼体消化道发育形成,提出幼体发育初期携带的内源性营养物质较多,蚤状幼体Z1、Z2无需投喂过多饵料[18]。在对脊尾白虾蚤状幼体的研究中发现,Z1期无论不投饵或投喂何种饵料,Z1至Z2的变态率均在90%,而Z2继续饥饿,幼体将无法存活[19]。

中国明对虾、凡纳滨对虾及大多数蟹类的幼体时期,多以附肢为捕食器官,可以捕获粒径较小的饵料,如藻类、轮虫等,而口虾蛄幼体的捕食器官为第2额足,也有学者称为掠足[20],日本学者Hamano等认为,虾蛄捕食饵料大小与第2额足大小有关,适宜饵料的规格为理论上获得最大与最小规格的平均值[21]。因此,饵料过大或过小均无法作为口虾蛄幼体的饵料,饵料个体大小是制约苗种发育成活的重要因素。在本研究中,小球藻是单细胞藻类,为植物性饵料,与口虾蛄幼体肉食性食性不符[22]且个体太小,轮虫个体偏小,桡足类个体太大,这3种均不是口虾蛄幼体适宜的开口饵料,而卤虫无节幼体具有大小适宜、游动缓慢、营养丰富的特点,是口虾蛄幼体的理想开口饵料。

3.2 饵料对口虾蛄幼体不同时期发育变态及存活的影响

王维娜等研究表明,饵料生物的种类和数量对虾蟹繁育率有极其重要的影响,在一定程度上决定着虾蟹的变态率、发育率、存活率及其产量[23]。在人工养殖条件下,幼体的营养大部分来自投喂的饵料,饵料的适口性与营养直接关系着养殖品种的存活和生长发育[24]。幼体发育阶段使用饵料的质量是保证成活率的关键,它直接关系到育苗的成败。Z1与Z2期靠自身卵黄营养生活,Z3期之后游泳与捕食能力增强,开始主动摄食。本研究将幼体分为3个阶段,第一阶段Z3~Z6,第二阶段Z7~Z8,第三阶段Z9~Z11,开展单一饵料养殖试验。养殖过程中发现,每个阶段初期,幼苗在单一饵料条件下,可以保证变态存活率;随着幼苗发育,到阶段后期,苗种死亡率升高,直至全部死亡。从养殖试验结果可知,单一饵料可在养殖某一阶段保证苗种养殖变态成活率,但随着苗种发育,饵料大小及营养结构都将无法保证苗种的变态发育,苗种养殖后期都会逐渐死亡,因此,单一饵料组成无法满足口虾蛄幼体整个发育过程。

口虾蛄幼体共分为11期,幼体从一个时期发育至下一期仅蜕皮1次,各个时期间幼体形态无明显变化,属于不完全变态,主要变化在体长增长及附肢增加。口虾蛄幼体为肉食性,其捕食器官为第2额足,随着幼体发育,第2额足不断增长,适宜饵料的粒径也随之增大。所以需要及时更换、添加新的饵料,从规格上满足幼体需求,保证幼体的能量供应,促进发育。在对中华虎头蟹幼体[17]培育研究发现,中华虎头蟹幼体对饵料有一定的选择性,饵料对各期幼体变态率的影响达到极显著水平,动物性饵料饲养效果优于植物性饵料。而陆开宏在脊尾白虾人工育苗中提出可以全程使用卤虫无节幼体,如在前期添加单胞藻后期添加鱼糜效果更佳[19]。

卤虫无节幼体,卤虫和桡足类都是常见鲜活生物饵料,都具有营养丰富、活力好等特点,广泛用于鱼类和甲壳类的幼苗培育。但也有研究发现,由于产地不同,卤虫的品系不同,其体内EPA等高不饱和脂肪酸的含量差异显著,而且均缺乏DHA[25-26]。桡足类则富含二十碳五烯酸(EPA)和二十二碳六烯酸(DHA)游离氨基酸和一些其他必需微量营养素以及消化酶,这些成分尤其是不饱和脂肪酸是很多海洋生物幼体正常发育的重要保证[27]。江洪波等开展中华绒螯蟹幼体养殖试验,发现各组Z5变态至大眼幼体的变态存活率较低,推测原因可能是卤虫无节幼体ω-3HUFA(如DHA)的含量偏低,而用营养强化过的轮虫和卤虫投喂组养殖效果优于对照组[28]。朱小明等对通过锯缘青蟹各期幼体研究发现,对于Z3、Z5等幼体生长的关键时期,其饵料和营养需求均有所转变,饵料的种类配比对养殖成功率至关重要[29]。王春琳等采用不同方式强化卤虫无节幼体作为饵料投喂黑斑口虾蛄各期幼体,结果表明,“鱼油+酵母”强化的卤虫无节幼体体内富含EPA和DHA,投喂后可增加黑斑口虾蛄幼体体内不饱和脂肪酸,从而提高其幼体的成活率、变态率与发育速度[30]。有研究指出,口虾蛄幼体Z5期是苗种培育关键时期,本试验第1阶段Z5后死亡率升高有可能是营养不足,第3阶段Z11变态至仔虾蛄死亡率较高可能也与之有关。第2阶段养殖试验中,口虾蛄幼体从Z7开始,投喂卤虫无节幼体组可以存活一段时间,但无法变态发育至Z8,张年国也发现单一投喂卤虫无节幼体的试验组在Z7也不再生长,而投喂卤虫无节幼体+桡足类组则可以顺利发育变态,说明了桡足类补充了卤虫无节幼体在营养上的缺失[14]。同时,桡足类无节幼体个体较小,可在养殖初期进行添加投喂,但桡足类目前稳定的纯种培养较少,达不到稳定供应,野外捕捞的难以保证饵料的质量和规格,且可能引进其他有害种类[27],所以对卤虫无节幼体及卤虫进行营养强化再投喂可能更具操作性[26]。

4 结论

在口虾蛄幼体发育过程中,单一饵料组成无法满足口虾蛄幼体发育需求。随着幼体发育,需要及时更换、添加新的饵料,从规格、营养上满足幼体需求,保证幼体的能量供应,促进发育。

单一饵料养殖结果显示,口虾蛄幼体养殖过程中,Z3~Z6投喂卤虫无节幼体、Z7~Z8投喂卤虫无节幼体+桡足类、Z9~Z11投喂卤虫是可行的。

参考文献:

[1]蒋霞敏,钱云霞,王春琳. 三种虾蛄肌肉营养成分分析及評价[J]. 营养学报,2003,25(2):175-177,180.

[2]Hamano T,Matsuura S. Egg size,duration of incubation and larval development of the Japanese mantis shrimp in the laboratory[J]. Nippon Suisan Gakkaishi,1987,53:23-39.

[3]Hamano T,Matsuura S. Food habits of the Japanese mantis shrimp in the benthic community of Hakata Bay[J]. Nippon Suisan Gakkaishi,1986,52:787-794.

[4]Hamano T. Growth of the stomatopod crustacean Oratosquilla oratoria in Hakate Bay[J]. Nippon Suisan Gakkaishi,1990,56:15-29.

[5]菅 腾. 口虾蛄行为特征初步研究[D]. 大连:大连海洋大学,2016.

[6]王 波,张锡烈,孙丕喜. 口虾蛄的生物学特征及其人工苗种生产技术[J]. 黄渤海海洋学报,1998(2):65-74.

[7]王 波,张锡烈. 口虾蛄人工育苗生产技术[J]. 齐鲁渔业,1998(6):14-16.

[8]刘海映,秦玉雪,姜玉声,等. 口虾蛄胚胎发育的研究[J]. 大连海洋大学学报,2011,26(5):437-441.

[9]刘海映,谷德贤,李君丰,等. 口虾蛄幼体的早期形态发育特征[J]. 大连水产学院学报,2009,24(2):100-103.

[10]刘海映,周元雪,邢坤,等. 口虾蛄假溞状幼体和仔虾消化酶活力的变化[J]. 大连海洋大学学报,2015,30(1):48-51.

[11]于晓明,邢 坤,陈 雷,等. 水温对口虾蛄幼体耗氧率、排氨率和窒息点的影响[C]//2017年中国水产学会学术年会论文摘要集. 南昌,2017:414.

[12]张年国,潘桂平,周文玉,等. 不同饵料和水温对口虾蛄成活、生长及育肥性能的影响[J]. 动物学杂志,2019,54(3):425-435.

[13]张年国,潘桂平,周文玉.口虾蛄的繁殖特性及早期发育研究[J]. 中国农学通报,2018,34(36):133-139.

[14]张年国,潘桂平,周文玉,等. 口虾蛄幼体开口饵料及早期生长的初步研究[J]. 广东海洋大学学报,2018,38(5):76-82.

[15]钟全福. 不同开口饵料对黑莓鲈仔鱼生长和成活率的影响[J]. 渔业研究,2017,39(1):27-33.

[16]薛俊增,堵南山. 甲壳动物学[M]. 上海:上海教育出版社,2009.

[17]蔡恒辉,曹 琛,邢佐平,等. 不同饵料对中华虎头蟹幼体发育和存活率的影响[J]. 水产养殖,2014,35(4):11-15.

[18]堵南山,陈炳良,赖 伟. 中华绒螯蟹幼体消化系统发育的研究[J]. 海洋与湖沼,1992(1):79-82,114.

[19]陆开宏,华建权,陈贤龙.人工培育脊尾白虾蚤状幼体的饵料基础研究[J]. 黄渤海海洋,2001(4):63-70.

[20]陈永寿,许坤华. 虾蛄的解剖[J]. 生物学教学,1985(4):22-28,5.

[21]Hamano T,Matsuura S. Optimal prey size for the Japanese mantis shrimp from structure of the raptorial claw[J]. Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries,1986,52(1):1-10.

[22]周元雪. 口虾蛄消化酶及免疫因子特征的初步研究[D]. 大连:大连海洋大学,2014:8-11.

[23]王维娜,王安利,胡俊荣,等. 水中饵料生物的种类和数量对虾蟹繁育率的影响[J]. 河北大学学报(自然科学版),2000(4):405-409.

[24]夏晓飞,郑小婧,王玉凤. 不同开口饵料对克氏原螯虾幼虾发育及消化酶活性的影响[J]. 水产养殖,2011,32(7):16-21.

[25]马 婷,韩朝婕,贾旭颖,等. 卤虫的研究进展[J]. 河北渔业,2020(3):57-58.

[26]邱楚雯,王韩信. 轮虫、卤虫营养强化研究进展[J]. 水产科技情报,2019,46(6):354-358.

[27]程浩楠,王淑红,程方平. 海洋桡足类作为生物活饵料的研究进展[J]. 海洋渔业,2020,42(4):490-501.

[28]江洪波,陈立侨,周忠良,等. 不同饵料对中华绒螯蟹幼体发育和存活的影响[J]. 水产学报,2000,24(5):442-447.

[29]朱小明,李少菁. 生态能学与虾蟹幼体培育[J]. 中国水产科学,1998(3):105-108.

[30]王春琳,尹 飞,宋微微,等. 卤虫无节幼体的营养强化对黑斑口虾蛄(Oratosquilla kempi)幼体发育的影响[J]. 海洋与湖沼,2006,37(5):406-411.