沁河南岸的古阳堤

2021-09-12杨保红

杨保红

山南水北谓之阳,古阳堤通常指汉代黄河北岸大堤。然而,很少有人知道,在豫西北的沁河南岸有一段堤防,历史上也叫古阳堤。

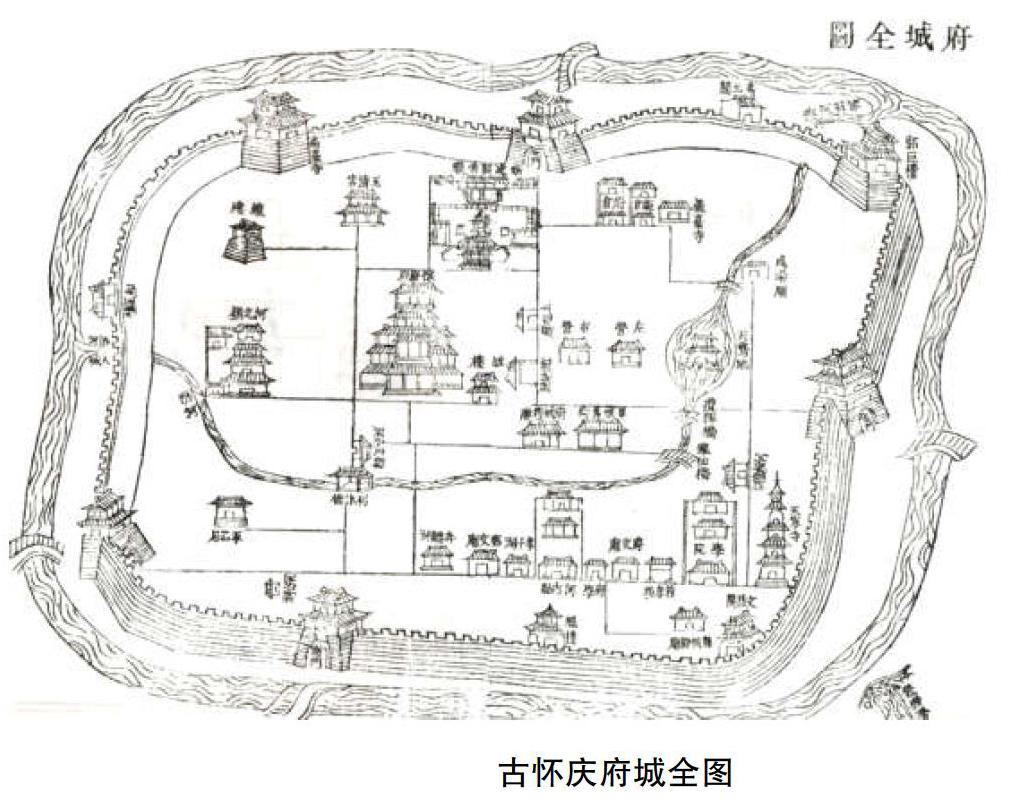

后世据《禹贡》所说“覃怀厎绩”,将豫西北地区的历史前推为夏代覃怀地。春秋时为晋国南阳地。秦汉时期,在怀县(今武陟县土城村)置河内郡辖18县。西晋从河内郡分出汲郡,面积缩小后的河内郡移驻野王县治。隋代废河内郡置怀州,改野王县为河内县。唐宋怀州、金河内郡南怀州、元怀孟路、明清怀庆府治所均在河内县。民国二年(1913年)废怀庆府,改河内县为沁阳县。如今的沁阳是河南省焦作市管辖的一个县级市。沁河上的古阳堤就在沁阳城北。

明成化十八年大水灌怀庆府城后筑堤

据《金史》记载,金天眷年间,王兢任河内令时,“沁水泛滥,岁发民筑堤”。这是目前已知沁河下游筑堤最早的记载。至明代筑堤记载较多,其中较为著名的是明成化十八年(1482年)筑堤。

历史上沁阳两次被洪水灌城,第一次就发生在明成化十八年。决口位于天师庙,口门宽30米,水由东门入怀庆府城,淹了城隍庙,水涨至距三丈六高的城墙顶仅差三砖。

陈达在这一年接任怀庆知府,他组织筑堤的情況,《河南通志》有记载:“陈达,山东日照人。成化中知怀庆府,会沁济暴涨,坏古阳堤,乃调属县民夫六千余人,躬自督工,阅三月而告成。”可见怀庆府城北这段沁河堤,至迟明成化年间已叫“古阳堤”。可是,若依“山南水北谓之阳”,位于南岸的堤防该称“阴堤”,不知为何称“阳堤”。

明正德十二年再筑古阳堤

明正德十二年(1517年),怀庆知府周举再次大筑堤。恰巧这年何瑭辞官返乡,这才有了何瑭撰写的《重修沁河堤记》碑文。碑文回顾了明成化十八年筑堤的情况,接着写道:“迄今余三十年,复渐陵夷。比年,夏秋之交每霖雨,河水暴涨,辄至城下。太守郯城周公,乃经画区处。计堤之当修筑者,西起回龙庙,东过真武庙,长凡三百一十丈有奇。”由碑文可知,古阳堤长为千米有余。而其起点回龙庙,据清乾隆三十年(1765年)《怀庆府志》:“在府城北门外,俗称天师庙,以内有张真人指水回澜像也。”

此后嘉靖年间还有筑堤的记载,据《河南通志》:“刘应节,潍县人,进士,由户部郎中擢守怀庆。值沁河决,城外居民受患。节见之,极力济赈,查漂没户,数申请蠲租,集众筑堤,不时告成。”刘应节于明嘉靖四十年(1561年)任怀庆知府。

另据《高大参重修古阳堤记》:明隆庆四年(1570年),沁河复决,河南参政分守河北道高公组织筑堤“起自回龙庙下,达丹沁会流之股凡几里几百步……不两月而告成”。

明万历年间,官至陕西巡抚的于若瀛,路过怀庆府写下了《与孝卿古阳堤望太行》这首诗,诗中称怀庆府城为“覃怀城”。

覃怀城北古阳堤,杨柳毵毵手重携。

渺渺一川秋色暮,不堪落日太行西。

史东昌修筑石堤

史东昌是明万历二十六年(1598年)进士,曾任澄江知县、南阳知府。明万历四十三年(1615年),史东昌由南阳知府调任怀府知府后,连续三年组织修筑古阳堤。清乾隆三十年(1765年)《怀庆府志》记载古阳堤:“府城北二里,创始无考,即沁堤南岸之别名也。沁水西来,至此南趋,折面东北。城北田庐历患水冲,土堤不足抵御。明万历间,知府史东昌辇家赀数千创筑石堤,西起回龙庙,俗称天师庙,东至张庄,长六里,民勒石记功,曰史公堤。”史东昌筑堤的特别之处,一是自己拿出数千金。二是改土堤为石堤,提高了防御标准。三是将古阳堤由千余米延长至近3000米。

按《怀庆府志》记载,沁河桥、沁水渡在城北二里。据《古今图书集成》:“在府城西北二里,即古阳堤,明知府史东昌辇其家中金筑石障水,民立碣,曰史公堤。”则古阳堤(史公堤)主要部分位于怀庆府城西北,对应今水南关险工上段部分。如今的水南关险工系由天师庙险工、水南关险工合并而来。

史东昌修堤的效果,体现在此后140多年沁河在此没有决口。直到清乾隆二十六年(1761年)沁河决口再次灌城。

清乾隆二十六年沁水灌城后筑斜堤

清乾隆二十六年秋大雨,丹、沁两河陡涨,古阳堤不能御,遂决。怀庆府城内水深四五尺,城墙为水毁者28处,西、北二城门楼倒塌,庐舍、人畜淹没以万计,这次决口又将天师庙冲毁。前引《怀庆府志》在“回龙庙”条下记“顺治五年,河内令于云石重修,以祀河神。乾隆三年奉礼部题准敕封黄大王案内沿河祠庙奉祀;二十六年,圮于水,知府沈荣昌重建”。

据知府沈荣昌撰写的《新筑斜堤碑记》,清乾隆二十六年修筑的古阳堤长度仍是千余米(三百四十四丈),并说:“但古阳堤既恐沙根走溜,而北岸涨滩通流南冲,大为城北之害,乃于堤外加筑斜堤二百三十七丈,俱护以埽工,西起马坡村,东止回回村。”

乾隆二十六年重修后的古阳堤成为官堤,据《怀庆府志》:“河内沁河堤皆沿河村民修筑,唯南岸堤内古阳堤六里,镶筑埽工,遇险则全县公修,官堡房三座,堡夫十名,看守修填堤顶。”前引《怀庆府志》在“古阳堤”条下接着说:“今年久石塌,故加埽工,防啮堤根。”

民国期间,据《续豫河志》:“民国七年八月二至三日大雨如注,沁河陡涨八尺五寸,……南岸天师庙蛰埽台四段,走失三段,并将堤身冲塌六七十丈。”

河道下切露出明清石堤遗迹

近年来,由于沁河河道下切,在沁河水南关险工前的河道内部分石堤遗迹露出水面。经初步勘查,大体可认定沁河右堤19+650至20+450为清乾隆二十六年所修斜堤,而石堤遗迹大体应当是历史上的古阳堤(史公堤)的一部分。

关于河工用石的规格,1984年4月至5月,《黄河志》总编辑室考察武陟至河北馆陶黄河故道时,发现两种河工用石。一种是长方形条石,一端凿有孔,石质为青色砂岩,一般长60至80厘米,宽40至50厘米,厚度10至15厘米;另一种是青色砂岩,无孔,沿堤成堆分布,堆之间相距40至50米,石堆大小各不同。沁河河道内发现的石料,规格不一,其年代与类别有待考证。按《康熙治河条例》要求河工用石“无论面里、丁头等石皆照原估置办,錾凿极其平整”。这次发现的石料有錾凿的痕迹。

这次发现的石工间还有大量木桩,按《康熙治河条例》要求,修砌石工用桩“无论马牙、梅花等桩,皆用整木深钉,务期极其紧深”。

石工所用石灰,据《康熙治河条例》:“石灰须重筛,筛过多用米汁调和,捣杵极其胶黏,满灌而入,使之无缝不到。”从发现的石灰实物来看,是相当坚固的。

堤称古阳堤,城称沁阳

沁阳的名称,让人倍感困惑。为解释这个问题,有人给出两种说法,一说沁河改道,改道前沁河原在城南。然而历史上沁河在此没有这种大改道。二说北魏郦道元《水经注》载有沁阳城,“因循旧意,所以得名”。然而,民国二年(1913年)2月,国民政府改河内县为沁阳县时,未必以此为据。

命名地名虽有“山南水北谓之阳,山北水南谓之阴”之说,但实际命名的地名“阳盛阴衰”,取阳者居多,称阴者少见。位于水南而称阳者,无独有偶,汉阳城也是。

民国初年是个尚武尚阳的年代,国民政府为河内县改名时,不称沁阴而称沁阳。如果非要给沁阳得名找个由头,沁河南岸、沁阳城北的古阳堤堪当。