知识产权视域下我国少数民族非物质文化遗产传承保护研究

2021-09-12官品霄王祎

官品霄 王祎

摘要:非物质文化遗产作为我国传统文化的瑰宝,在滚滚历史长河中散发着自己独特的魅力。非物质文化遗产保护的关键和核心是拥有非物质文化遗产知识和技艺的传递者——传承人。现有非物质文化遗产传承已有一定成效,但是仍存在主要以政府保护、公法保护为主,利用知识产权制度保护不足,对传承人不够重视等问题。各级政府应当积极进行相关立法研究,保障传承人合法权益不受侵犯,应当从知识产权商标保护、著作权保护、专利保护着手,使得非物质文化遗产的传承、保护和利用进入良性循环。

关键词:少数民族非物质文化遗产;知识产权;传承人

中图分类号:D913.4文献标识码:A文章编号:1003-2177(2021)09-0043-02

非物质文化遗产,是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所[1]。截至2021年2月,在我国已经公布的4批1372项国家级“非物质文化遗产”代表性项目名录中,少数民族的“非物质文化遗产”项目数量为613项,占全部数量的44.7%。在多民族聚集的云南省,107个少数民族非物质文化遗产传承人中共19个民族,极具代表性。据统计,云南省非物质文化遗产1.1万余项。本文将以云南省少数民族非物质文化遗产为重点,从知识产权视域着手,以非物质文化遗产传承制度为核心点,深层次、多角度研究分析少数民族非物质文化遗产传承制度现状、现阶段存在问题,并围绕传承人构建知识产权保护机制。

1云南省少数民族非物质文化遗产的实施现状

1.1法律法规及规范性文件回顾

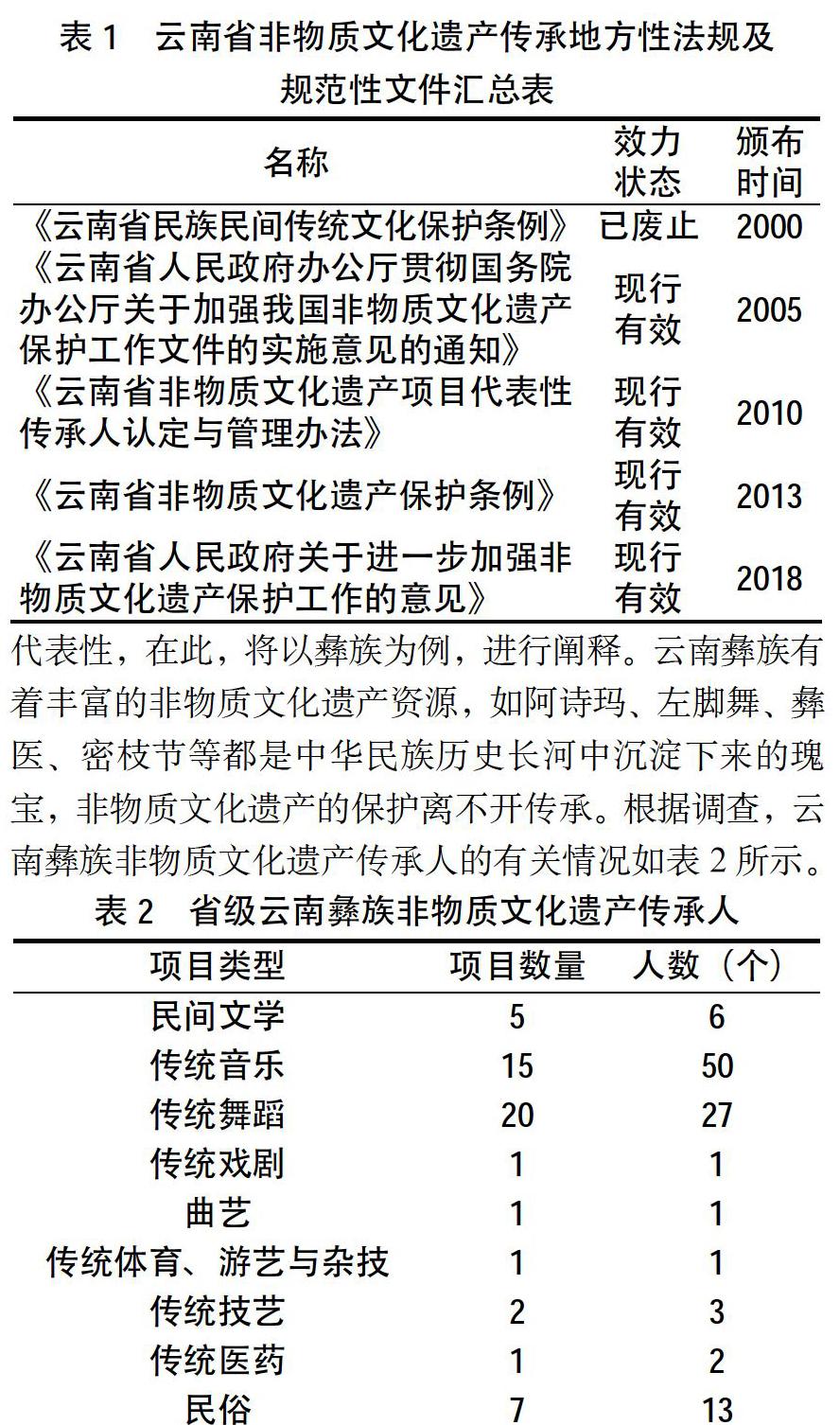

法律制度是保障非物质文化遗产传承制度顺利实施的关键。云南省作为我国少数民族最多的省份,非物质文化遗产数量众多,同时地方各级政府为保护非物质文化遗产传承也出台了相应法律法规及规范性文件。汇总如表1所示。

1.2实际传承情况考察

云南省有着丰富的少数民族资源,为确保数据具有代表性,在此,将以彝族为例,进行阐释。云南彝族有着丰富的非物质文化遗产资源,如阿诗玛、左脚舞、彝医、密枝节等都是中华民族历史长河中沉淀下来的瑰宝,非物质文化遗产的保护离不开传承。根据调查,云南彝族非物质文化遗产传承人的有关情况如表2所示。

2云南省非物质文化遗产传承制度存在的主要问题

通过以上数据分析可知,现今非物质文化遗产保护仍存在以公法管理为主、依靠政府进行、知识产权保护制度不足的情况。云南省少数民族聚集地多为少数民族自治地区,但以目前调研情况来看,各自治地区对于非物质文化遗产保护及传承的重视程度明显不足,立法状况不均衡,不能满足非物质文化遗产保护和传承的实际需求。存在问题如下:

2.1非物质文化遗产权与现代知识产权不兼容凸显制度困境

非物质文化遗产到底归谁所有[2]?这是当前法律尚未回答的问题。非物质文化遗产权与知识产权同属于无形财产权范畴,但是二者设立的背景、产生的时代各不相同,导致很难运用现代知识产权制度维护非物质文化遗产合法权益。目前,全国各地市均有非物质文化遗产侵权案件,其中有446件在云南少数民族地区。因居住地具有大杂居、小聚居的特点,且如语言类非物质文化遗产为大多数居民掌握。但是传承人仅为少数,那此时非物质文化遗产权将归属于谁呢?是否非物质遗产继承人能够以侵权为由,维护自己利益呢?这是当前的制度困境。

2.2知识产权制度支持缺位

我国非物质文化遗产传承制度实施至今已取得一定成效,但是仍存在以公法保护为主,利用知识产权保护不足的问题。云南彝族民间文学类知识产权保护力度还远远不够,保护水平较低,众多作品中除了《阿诗玛》及其衍生作品涉及了部分知识产权保护与运用外,其他如《梅葛》等大量优秀的民间文学作品知识产权保护方面还是一片空白。传承人对知识产权保护的概念模糊,其根本还是在于非物质文化遗产传承制度缺乏知识产权保护。因此,面对这种复杂、矛盾的情况,我国需要建立一套专门的知识产权保护法制度,对其非物质文化遗产实行专门立法保护,即专门立法保护原则。

2.3传承明显缺乏,对传承人激励不足

少数民族非物质文化遗产是中国绚烂传统文化的重要组成部分,但前期并未引起足够的传承和保护重视,未从长远发展看待。彝族火把节便是典型例子,因受外来文化冲击,现今彝族火把节逐渐向商业化、城市化发展,民众对此类传统节日的了解逐渐淡化,代为充斥的是浓浓的商业气息。这就是所谓的传承吗?现如今,随着时代的发展,不少少数民族聚集地年轻人更加愿意外出打工,传承一度困难,甚至存在后继无人的现象。究其原因,在于对于传承人应当享有的知识产权等私有权利法律未作明确规定,不确定的权利状态使得传承人无法依靠传承非遗项目取得经济效益以滿足自身生活需要,对传承人激励明显不足,无法吸引年轻人参与传承。

3围绕传承人构建知识产权保护制度的建议

在现今非物质文化遗产知识产权保护制度探索中,不难发现,以下问题:商标领域一片火热,专利平平淡淡,而著作权保护一片惨状。产生原因大多为各项知识产权要求与价值取向存在差异,导致不均衡发展。

3.1非物质文化遗产著作权保护

非物质文化遗产包含了大量的民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、曲艺、传统美术等,但民间文学艺术作品与现有著作权制度权利主体、权利客体、权利内容等方面存在差异。著作权能否保护非物质文化遗产,是当今法学界存在争议的问题。传承人作为除国家、少数民族聚集区地方政府外,对非物质文化遗产著作权保护存在强烈诉求的主体,围绕传承人构建非物质文化遗产知识产权保护机制,势在必行。

3.2非物质文化遗产专利权保护

现有非物质文化遗产大多为传统知识积累,属于公共领域,还是属于私人权益,是当今界限模糊的常态。构建围绕非物质文化遗产传承人为核心的专利保护模式,将有利于非物质文化遗产传承。我国非物质文化遗产传承制度日益完善,这为专利权保护提供了便利。

3.3非物质文化遗产商标权保护

根据《商标法》相关条文可知,一种非物质文化遗产不会单纯因为年代久远而不能申请商标,只需要自然人与自然人之间、组织与组织之间的商品或服务能够区分开,就可以申请注册商标,而且可以采取申请续持的方式达到延长保护时效的目的。目前我国非物质文化遗产注册成为商标的现象已大量存在,但是注册人是否为传承人,抑或是组织集体,却存在一定差异问题。围绕传承人构建商标权保护,能确保商标权主体的合理性,可防止恶意注册等现象的发生,确保传承人权益。

4结语

非物质文化遗产传承人是保护工作的灵魂。传承人与非物质文化遗产息息相关,是非物质文化遗产能够延存下去的活态载体。完善非物质文化遗产的知识产权保护制度,才能更好地民族文化形态的多样性,非物质文化遗产也才能更好地传承和发展。知识产权作为保护非物质文化遗产强有力的武器,尚需法律界进行深入探讨研究,以更好地保护传承民族瑰宝。

参考文献

[1]田艳,艾科热木·阿力普,百秋.少数民族“非遗”法律保护机制的域外比较及启示研究[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2019,46(2):104-113.

[2]张魏.云南少数民族非物质文化遗产保护与旅游开发的良性互动模式研究[J].广西民族研究,2020(5):127- 133.

(责编:赵露)