“非遗”的生命力在于“接地气”

2016-12-27潘伟

潘伟

【摘要】伴随工业化与城市化进程的加快,非物质文化遗产保护面临着传承人的匮乏、生存环境堪忧、重开发缺保护的困境。因此,要全面做好非遗项目传承人的保护及培养工作,创建非遗项目文化生态区,激发非遗项目的生命力,开创非物质文化遗产当代传承的新局面。

【关键词】非物质文化遗产 保护 传承人 【中图分类号】G120 【文献标识码】A

非物质文化遗产拥有厚重的文化积淀,凝聚了中华传统文化因子,呈现出了文化的多元性。当下,面对全球化、工业化以及城市化的发展趋势,应审时度势,全面做好非物质文化遗产的传承工作,提高文化事业发展水平。

非物质文化遗产当代传承的价值解读

保持文化的多元性,提高文化软实力。非物质文化遗产是各族群众在生活实践中逐渐创造演绎出来的,是传统文化的有机组成部分,蕴含着文化的精义,是文明的结晶。实现非物质文化遗产的当代传承,不仅有助于弘扬传统文化,也能维护文化的多元性,促进文化发展。此外,全面做好当代非物质文化遗产传承,能提升文化软实力。文化中蕴含重要力量,尤其是具有独到的艺术造诣、思维模式及情感表达的非物质文化遗产,呈现出社会、艺术、文学以及科技等方面的价值,是维系民族情感,提高民族凝聚力的纽带,也是实现文化发展创新的源泉,彰显了文化软实力。

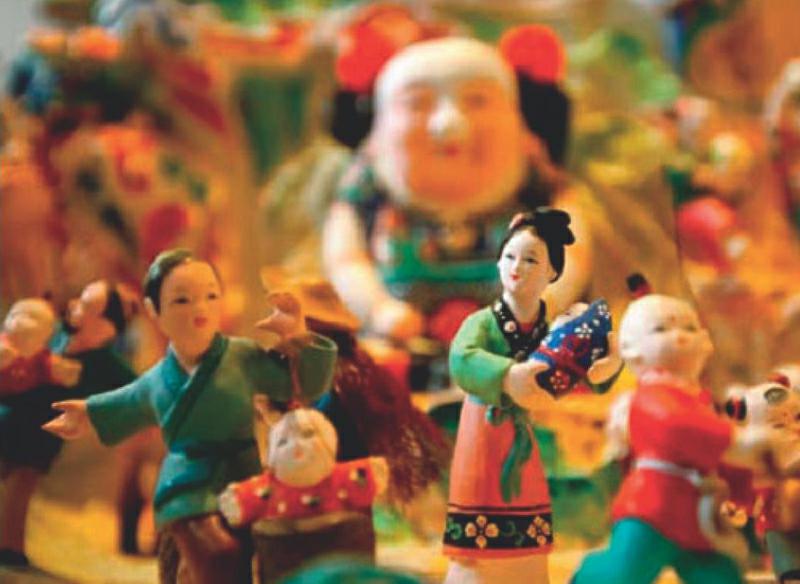

满足广大群众的精神文化生活需要。非物质文化遗产的表现形式多样,不仅有民间美术、戏曲、民间传说,也有节日风俗、传统杂技等,满足了广大人民群众的精神需求,使人民群众的生活变得多姿多彩。当下,实现非物质文化遗产传承,不仅能更好保护传统的精神文化,使其更为丰富;也能够结合时代需要,开发非物质文化遗产相关的产品,满足广大群众化精神文化消费的需求,繁荣社会主义文化产业。

非物质文化遗产保护的难点

传承人的匮乏。非物质文化遗产传承的最大难点是传承人缺乏。由于当下非物质文化遗产经济效益不佳,学艺过程中充满艰辛,很难在短期内取得实效,再加上学艺也需要个人禀赋等方面的综合因素,以及传承人并未受到社会的认可及社会地位不高,使得非遗项目难以找到合适的传承人。此外,非物质文化遗产属于独门绝技,传承人作为非遗项目核心,如果缺少传承人,就会出现后继乏人的情况,传承陷入尴尬。

文化遗产生存环境堪忧。随着城镇化进程的推进,人们的生活条件有了明显变化,但非物质文化遗产的生存环境遭受到较大冲击。特别是人们的生活理念、方式的变化,传统的民风民俗难以被年轻人所认可,传统的信息资源、文化符号渐渐被扭曲,出现了变异,非物质文化遗产的生存土壤渐渐受到了破坏。实际上,非物质文化遗产是依靠独特的土壤才能生存,这无疑加剧了其消失的进程。

重视申报开发,缺少保护管理。当前,非物质文化遗产保护领域,还存在重视申报开发,缺少保护管理的困境。有的地方在申报非物质文化遗产项目成功之后,保护措施不到位,出现了超负荷利用,甚至是破坏性开发。将非物质文化遗产看成是金字招牌,专注于挖掘其含金量,缺少保护与传承。

非物质文化遗产当代传承的原则

一是系统性原则。非物质文化遗产的传承要与当地的经济、科技、文化与政治等实际紧密结合,系统性挖掘非物质文化遗产中的特殊技艺,突出其经济价值,加快推进当地特色经济的发展水平。与此同时,也要深入探讨曲艺、舞蹈等非物质文化遗产中所蕴含的精神价值,推动道德体系的建构。还要考虑到非物质文化遗产组成,其不仅是文化整体,也呈现出多种文化形态,虽然在内涵、形式及功能等方面存在一定差别,但都是民族情感的衍生品,具备一致性,是民族文化的共同体,是相互联系的。

二是可持续原则。传承非物质文化遗产,最终是为了实现人与自然的和谐相处。考虑到非物质文化遗产保护涉及到的领域多,并有着较广泛的覆盖面,内容相对来讲,也较为庞杂,是一项长期性、系统性工程。一定要摈弃急功近利的错误理念,开展科学规划,逐步实施,做到近期目标和远期目标的结合。特别是对具有代表性的非物质文化遗产保护开展可行性研究,逐步推进,长期坚持,确定合理的规划,实现非物质文化遗产的永续发展。

非物质文化遗产当代传承的举措

首先,全面做好非遗项目传承人的保护及培养工作。一方面,做好非遗项目传承人的保护工作。一是构建完善的经济保障模式。非遗项目文化传承人确定后,需要解决其生活方面的问题,对其进行一定的生活补助是非常有必要的。非遗项目所在地要设立非遗传承人资助方面专项资金,给予其必要的生活补贴,不仅体现政府对非遗保护的重视,也能确保非遗传承工作能顺利进行。与此同时,在全面掌握传承人现状后,对各级名录的传承人加以认定与命名,特别是对那些有突出贡献的传承人,应给予额外的资金补贴,确保资金及时到位。二是还要给予荣誉称号,让其成为文化市场领域的“带头人”,以此来更好地传承技艺。

另一方面,加强非遗项目传承人的培养工作。要着眼于非遗项目发展的未来,科学合理制定传承人培养制度。政府不仅要提升传统师徒制培养模式下传承人的工资待遇,同时,也要给予那些自愿加入到非遗项目传承中的人必要的生活补助,搭建良好的学习氛围。鼓励非遗传承人积极参与非遗项目展示平台,提升非遗项目收益水平,进而激发更多的年轻人加入到非遗项目传承中来,扩大非遗传承项目传承队伍,培养大量的专门人才,提升管理效能。再者,政府也要制定相关的政策,为那些新参与进来的传承人提供政策保障,让其无后顾之忧,更好融入到非遗项目的钻研中,提高非遗项目的传承水平。

其次,创建非遗项目文化生态区。非遗项目本身有着自己的文化生态,在建设文化生态区的过程中,要将原生性保护置于首位,要坚持用发展的眼光看问题。特别是依附于农耕文明的非遗项目,其所依靠的社会经济基础在逐渐消解,这也是历史发展的必然,要以活态保护为主,静态保护为辅的方式,落实好非遗项目的保护,打造非遗项目保护的生态博物馆,为实现静态保护提供更好指导。另外,还要不断壮大保护主体,需要是推动非物质文化遗产的重要动因,非遗项目从不同角度、层面满足大众的生活、生产及精神需要。善于利用非遗项目充分满足人们日常需要,也能收获较好的经济效益。

最后,激发非遗项目的生命力,提升开发与保护档次。非物质文化遗产有着悠久的历史,源自民间,有较重的乡土气息。但是随着社会的变迁,文化多元化的日益深入,非物质文化遗产的表现形式及文化土壤出现了诸多新变。但是,考虑到非遗项目的主体是民间,要实现非遗项目的传承,必须密切联系人民群众,更加注重非遗项目在民众生活中的生命力与具体功能。因此,需要对非物质文化遗产开展必要的创新变革,实现与时俱进。要善于取其精华,重点发展,适当引入新的形式与题材,将传统的艺术文化和当代思想、科技手段相融合,让具有传统特色的非物质文化遗产项目和当代文化实现相融共生,演绎符合当代人审美、娱乐需要的非遗项目作品。同时,也要积极实行适当的产业化运作。要将文化资源转变为文化产业,激发其潜在的价值,开创非物质文化遗产当代传承的新局面。

(作者单位:南京航空航天大学金城学院)

【参考文献】

①徐辉鸿:《非物质文化遗产传承人的法律保护机制探讨》,《理论导刊》,2008年第1期。

②李文贵:《非物质文化遗产传承与保护面临的主要问题探析》,《中华文化论坛》,2012年第3期。

责编/高骊 温祖俊