浅谈川藏铁路建设的难点与对策

2021-09-10王立平

王立平

摘 要:川藏铁路是国家十三五重大建设项目计划中的重中之重,是国家规划的五大进藏路线之一,其作为雪域高原的第二条“天路”,是世界铁路建设史上地形地质条件最为复杂的工程,显著的地形高差,强烈的板块活动、频发的山地灾害、敏感的生态环境等都成为川藏铁路建设的重重阻碍。本文通过对川藏铁路建设背景意义及环境条件的梳理,总结了其在此复杂的环境下建设的难点与问题,并针对这些问题的应对策略进行了探讨。

关键词:川藏铁路;地质灾害;对策

0 引言

自古以来,西藏的交通问题就是制约西藏发展的一个重大问题。早在新民主主义时期,孙中山就在其撰写的《实业计划书》中提到要修建川藏铁路,并划出了拉萨至成都铁路的大致走向和范围,甚至把建设川藏铁路纳入了建国方略,且在新中国成立之初经济异常困难的情况下,中央也挤出大量人力物力修建川藏公路,为18军进军西藏驻守边防提供不可或缺的后勤保障。[1]现如今习近平总书记在其主持召开的中央财经委员会第三次会议上,也决定全面启动川藏铁路的建设,并提出建设川藏铁路是贯彻落实新时代党的治藏方略的一项重大举措,对维护国家统一、促进民族团结、巩固边疆稳定以及推动西部地区特别是川藏两省区的经济社会发展具有十分重要的意义,进一步明确了川藏铁路建设的重要性和必要性。然而由于川藏铁路沿线地形地质气候条件复杂和生态环境脆弱,建设工程需要面对崇山峻岭、地形高差、地震频发、季节冻土、山地灾害、高原缺氧以及生态环保等难题,这对于川藏铁路的建设运营无疑造成了极大阻碍,而如何理清建设难点并采取措施有效应对是急需解决的问题。目前关于川藏铁路建设有不少学者都进行了相关的研究,但大多集中于专业技术层面的研究改进与探讨,少部分从川藏铁路建设环境去对建设过程中存在的现实问题进行梳理分析,因此本文希望进行川藏铁路建设难点的全面分析并针对这些难点的应对策略进行探讨并提出建议。

1 川藏铁路建设的意义

川藏铁路是中国境内一条连接四川省与西藏自治区的快速铁路,呈东西走向,东起四川省成都市、西至西藏自治区拉萨市,是中国国内第二条进藏铁路,也是中国西南地区的干线铁路之一。规划和建设川藏铁路对国家长治久安和西藏经济建设发展具有高度的现实意义和战略意义。

1.1 现实意义

从历史上来看,山南是西藏古老文明的主要发源地,大量传统的寺庙遗址和古迹遍布这个区域。而此次川藏铁路再次选择山南这条线,从雅鲁藏布江南岸布局线路走向,而不是北面较远的公路线布局,这在一定程度上对推动沿线古老文明的发展有着巨大的现实意义。而从今天来衡量,拉萨至林芝一带也是西藏人口最多的区域,更加加强了古文明的推动作用。从经济上来看,川藏铁路的另一头是四川,中国西部的经济龙头,是我国西部地区物流、人流、经济流、技术流、资金流的汇集与疏散枢纽,其经济带动作用,远不是青藏铁路另一头青海所能够比拟的。而川藏铁路拉萨至林芝段,将与未来建设的滇藏铁路共线,四川和云南带来的人流与经济流,将形成汇聚效果,无疑将会给西藏经济发展带来巨大变化。另外,修建川藏铁路,也是开发沿线旅游资源,促进香格里拉生态旅游区发展的需要。香格里拉生态旅游区涵盖川西南、滇西北、藏东南9个地(市)州的82个县(区),其中的优先开发核心区四川甘孜州和西藏昌都地区,均位于川藏铁路沿线,旅游资源独具特色。因此,川藏铁路一旦建成所带来的经济利益是巨大的。从技术上来看,川藏铁路将会让坐着动车去萨拉成为可能。虽然时速300公里的高铁,以西藏脆弱的生态、稀少的人口、落后的经济来看,这基本不可能成为一个选项,也不可能是最好的选择。但是,川藏铁路已经足够让我们实现坐着动车去拉萨,并且使成都至拉萨由现在行驶公路花费约3天的时间缩短到13小时左右。

1.2 战略意义

川藏铁路是继青藏铁路之后,涉及铁路建设和运維全领域、全生命周期系统性难题于一体的国家重大“超级工程”,这一国家重点工程对于中国具有重大的战略意义。从经济发展看,铁路与高速公路相比,运价仅为后者的三分之一,能耗仅为五分之一。铁路建设占地不到高速公路的三分之一,造价不到高速公路的2倍,运力却是高速公路的5倍。从运输效率来讲,铁路有着比高速公路更强的运输效率,而即将全线开工建设的川藏铁路,一旦建成投运,将使川藏之间的交通条件实现质的飞跃,从而大幅提高客运量和货运量,这对带动沿线欠发达地区的经济发展具有十分重大的战略意义。从国防安全看,川藏铁路的建设是我们国家国防安全的重要保障。历史和现实一再证明,改善连接四川与西藏的交通条件,具有重大的国防军事意义。这体现在四个方面,一是国防依托。西藏绵长的边防线是我国目前唯一未定国界,边防任务繁重,如何克服交通困难提供后勤保障是个难点。新中国成立之初,毛泽东就认为解放西藏主要是修路问题。1951年18军先遣部队在空投支援下进入拉萨后,因公路未通在三年内都处于半饥半饱状态。1954年川藏、青藏两条公路先后建成通车后,入藏部队和机关才有了基本的供应保障。二是战争需要。1962年中印边界局部战争的前提条件就是克服交通困难提供后勤保障。当时的三条进藏公路,一年的全部运输能力也不过10万吨,而在中印边界则基本没有公路。毛泽东在战前分析印度挑衅的重要原因之一,就是认为我国没有向边界大量运兵运物的能力。后来在川南藏区动员了广大民工建成了一条运输渠道运送物资赶往前线,这样才成功坚持了一个多月的自卫反击战。三是现实因素。由于西藏地区严酷的自然条件,藏区士兵身体维护需要的资源费用往往比一般地区的要多,因此便利的交通条件和强大的运输能力必然成为高原养兵的前提条件,而川藏铁路建成后交通时间和效率都得到了很大的提升,所以复杂的环境现实导致了对交通需求的必然选择。[2]四是民主团结的桥梁纽带。正如习总书记所说的那样,川藏铁路的建设是我国促进民族团结,维护国家统一的需要,其不仅促进了两地各民族之间的沟通了解、民族文化的交流及藏区社会的转型,还维持了民族地区的和谐稳定。

2 川藏铁路建设概况

2.1 建设线路概况

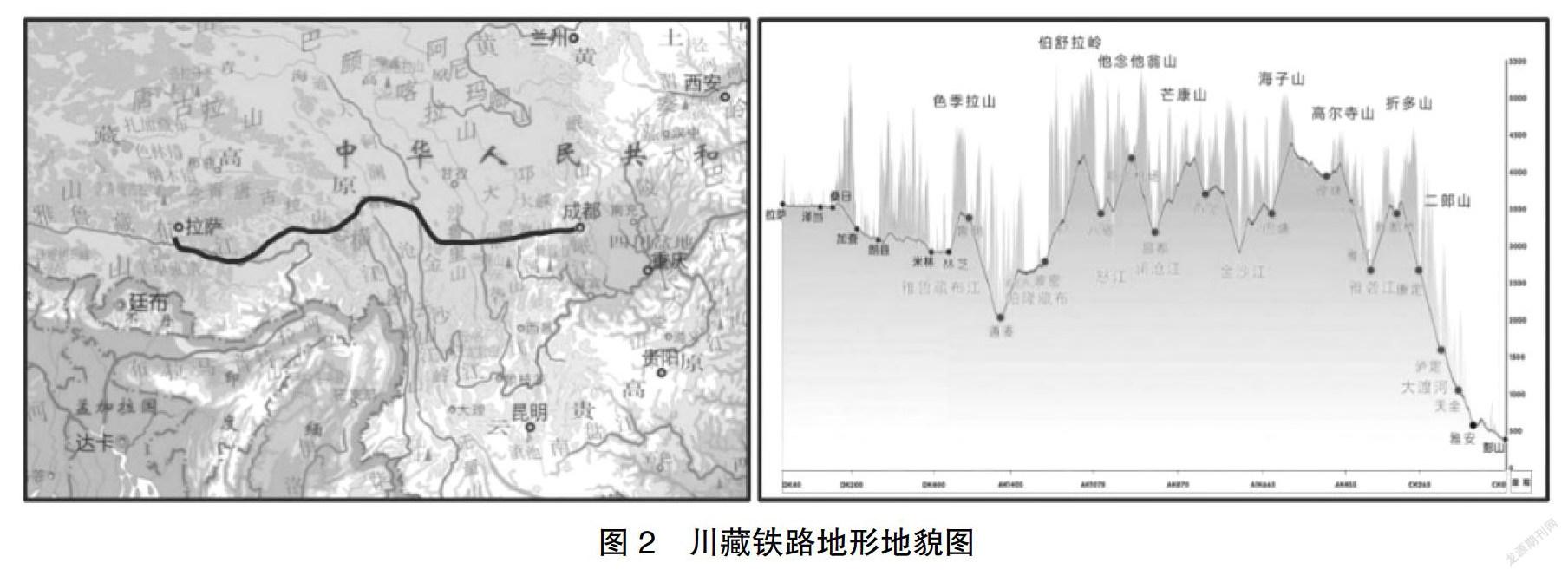

川藏铁路全长1 838 km,正线长度1 551.4 km,运营长度1 583 km。规划中的川藏铁路是沿川藏公路(南线)修建,在芒康或左贡衔接大格铁路,建成后从成都到拉萨的列车缩短至十余个小时。它是“天路”即“进藏路线”里五条铁路之一,也属于西藏铁路网。

根据国家铁路中长期规划,川藏铁路起于四川成都,出朝阳湖后将继续向西,经蒲江、雅安、康定、理塘、巴塘、跨过金沙江进入西藏左贡与滇藏铁路(大格铁路南段)接(二)轨,经过八宿、然乌、波密、林芝、米林、朗县、贡嘎等地延伸到达西藏首府拉萨,形成一条川渝地区连接川西北旅游圈和西藏地区,乃至中国西南地区一条东西向重要通道。它包括三大路段:成雅铁路(成都-雅安)、雅林铁路(雅安-林芝)、拉林铁路(拉萨-林芝)。其中成都至雅安段已于2018年底建成投运。拉萨至林芝段预计2021年底建成投运。工程最艰巨的雅安至林芝段将于今年开工建设,计划于2030年建成通车。

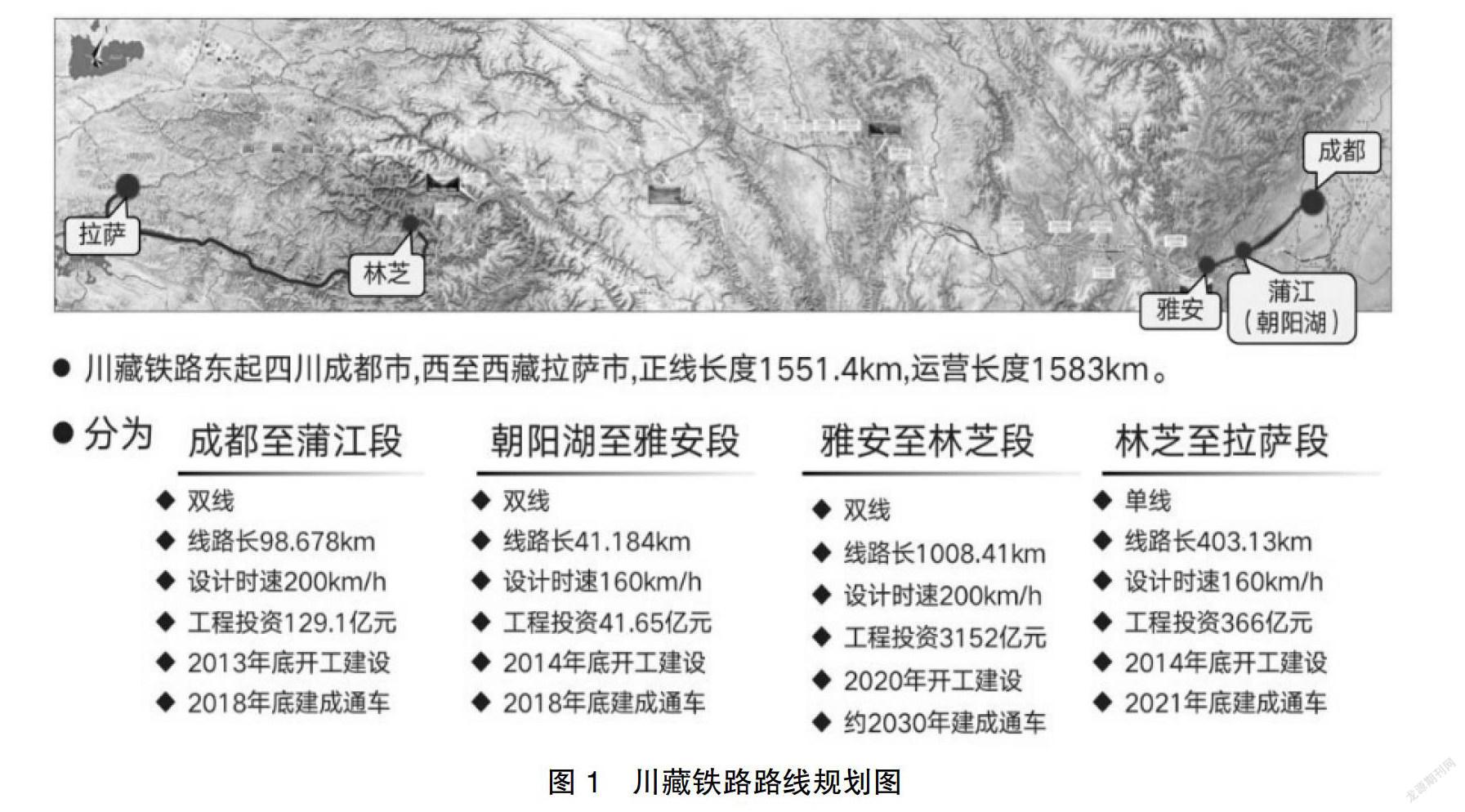

2.2 建设地质概况

川藏铁路雅安至林芝段位于青藏高原东南部,沿线山高谷深,人迹罕至,线路穿越横断山、念青唐古拉山等山脉,跨越大渡河、雅砻江、金沙江、澜沧江、怒江、雅鲁藏布江等河流,受青藏高原地貌隆升的影响,总体地势西高东低。且线路还穿越了四川盆地、川西高山峡谷区、川西高山原区、藏东南横断山高山峡谷区、藏南谷地区等五个地貌单元(图2)。

途经地区板块运动强烈有深大的断裂层,其中就有龙门山断裂、澜沧江断裂、怒江断裂3条一级构造边界断裂以及甘孜-理塘断裂、金沙江断裂、雅鲁藏布江断裂3条二级构造边界断裂。断裂区内地震活动频繁而强烈、属于高烈度地震多发区,地震动峰值加速度0.15 g~0.4 g。另外,沿线地层岩性十分复杂,地层时代从震旦系至新生界均有分布,主要地层有沉积岩、变质岩、侵入岩及可溶岩等。显著的地形高差、强烈的板块运动和极端的气候地质条件等内外力因素的共同作用下导致了川藏沿线敏感的生态环境,从而使得多年冻土、高寒缺氧、崩场、错落、滑坡、地热、岩爆等地质灾害严重,进一步加大了川藏线建设的难度。

3 川藏铁路建设难点

中铁二院负责人说:“整条川藏铁路的设计,是我迄今遇到过的最困难的项目。”该项目难就难在其地貌复杂以及地质状况不良导致的岩土工程问题。岩土工程主要有填方、边坡、复合地基、桩基础、地灾整治、基坑、隧道等工程,而以上岩土工程多少都受到川藏线地质条件拙劣的影响。

3.1 高陡边坡的长期稳定性难以评价和控制

边坡岩土体物理力学指标变化是边坡稳定性计算理论及设计的标准,而川藏铁路沿线地形地貌复杂以及地质条件极端,内外力共同作用的条件下,长时间的反复冻融和地震频发导致高边坡岩土体物理力学参数劣化机理不明确,指标变化无法精确衡量,从而加大了维持和改善高陡边坡长期稳定性的难度。且川藏铁路沿线高边坡117处,其中桥隧高边坡约108处,边坡工程建设量大,如何形成基于时效性的高陡边坡稳定性评价标准及控制技术是目前的一大技术难题。

3.2 复杂环境下的路基变形

川藏铁路沿线活动断裂发育、新构造运动强烈、岩浆侵入体分布广泛、存在大量构造应力高度集中的地理环境。这可能使隧道遭遇高地应力工程环境,硬脆围岩可能发生岩爆,软质围岩可能发生大变形,即使是构造强烈的区域,硬质岩破碎带也可能发生大变形。在此种复杂的环境下,沿线位于复杂堆积体的战场路基如坐落于泥石流冲积扇上的康定站、坐落于古滑坡群上的巴塘站和坐落于洪积物上的则巴站等如何协调横向变形和竖向沉降的关系以及位于活动断裂带的康定站或其他战基如何建设与设计路基结构以维持稳定是建设中需要解决的问题。

3.3 高势能不良地质体成灾机理不明

川藏铁路沿线不良地质体164处,主要为滑坡、岩堆、危岩落石、泥石流及扇形堆积体、冰碛物、斜坡不稳定体、错落体、浅表溜塌、岩屑坡等。其中高势能不良地质体包括高位崩滑体、远程沟谷链式灾害和巨厚不良地质体。对于川藏铁路高势能不良地质成灾机理的研究及整治设计有助于川藏铁路建设的安全防控与应对。因此如何形成高原恶劣环境下重大不良地质体防治体系与组合结构设计方法是川藏铁路建设的技术难题,而目前对于多维多场多过程研究复杂重大不良地质体的发灾机理及其对铁路工程影响的资料较少。

3.4 其他难点

另外,除了以上重大建设难点外,由于沿线地形内外长期作用下大变形导致围岩物理力学参数变化机制不明确,基于此长期效应的大变形评价标准及支护技术如何调整?如何准确有效预测岩爆的手段?在现有预测基础上,防护措施如何安全、经济、合理?以及高海拔地区铁路隧道防寒抗冻措施与非高海拔地区是否应有差异等问题都是建设川藏铁路过程中会面临的难点问题。

4 难点应对策略

以上川藏铁路建设中的难点问题,相关人员主要可以从优化技术和加强管理两个方面采取措施应对。一是从技术层面对建设过程中的各难点进行相关技术的优化设计,不断改进技术为川藏铁路的建设提供强有力的技术支撑。针对高陡边坡稳定性难以精确衡量和评价的问题,可以通过对高陡边坡进行实时监控测试,动态掌握边坡稳定性演化规律,建立强震、冻融等多因素影响下的综合评价方法,最终形成在剧烈内外动力作用下高陡边坡稳定性的动态演化与新型支挡技术。针对复杂环境下的变形,可以从川藏铁路隧道活动断裂带的影响机理和板块活跃区极高地应力释能对隧道结构的影响机理进行研究,揭示板块活动区活动断层粘滑与长期蠕滑下的路基变形时空响应规律,并针对性的建立长寿命路基抗变形新结构设计理论与方法以及板块活跃区极高地应力隧道释能防控理论与关键技术,最终提出适于活动断裂带路基新型应急抢修材料及快速修复装备的技术策略。针对不良地质的成灾机理研究设计,可以从多维多场多过程探索重大滑坡的致灾机理与铁路工程的互作用关系,并通过对现实中发生的案例进行总结分析找出形成重大滑坡的防治结构体系组合设计方法。而针对高海拔地区铁路隧道防寒抗冻的难点,相关人员可以通过对非高海拔地区隧道防寒抗冻的技术材料或方法进行对比实验,看看不同的保温技术、材料和方式下隧道的保温效果,以此对高海拔地区的防寒抗冻技术进行优化,建立起川藏鐵路高寒隧道抗防冻设计的关键技术。

二是在管理层面,需要建立起基于川藏铁路的全生命周期系统化隧道工程管理模式,动态掌握工程勘察与设计、特殊不良地质、施工组织和建设过程中遇到的问题,才能及时的针对上面的难点进行应对方法的设计与调整。[3]另外,对川藏铁路复杂环境引起的地质灾害的防控管理也应重视。通过成立地质灾害隐患排查整治领导小组和技术工作小组,加大排查和整治力度,对可能存在地质灾害隐患的地方,如取弃土场、深基坑、高陡危边坡等进行实时排查,看其设计措施是否合理妥当,执行或施工是否到位,并对排查出的安全隐患建立台账,按轻重急缓有序闭环处理。

5 结束语

川藏铁路的建设是西部大开发的重点内容,其成功建成投运不仅改善了川藏地区的交通基础设施和物流效率,促进了沿线地区的经济发展,还拉近了西藏与内地的空间发展距离,是继青藏铁路后的又一条通往内地的大动脉,无论是对维护国家统一还是巩固边疆安全都有很大的意义。正是因为川藏铁路之于国家战略的重要性和必要性,促使我们不得不对其建设工程引起重视。本文深入研究川藏铁路建设路线和地质状况发现沿线显著的地形高差,强烈的板块活动、频发的山地灾害、敏感的生态环境造成了许多岩土工程困难,如边坡工程稳定性、地基变形、高寒地区隧道防冻以及岩爆等难点,针对这些难点从大的方向进行探讨思考,提出了从技术和管理两方面入手进行宏观的调整把控,而关于具体解决的方案还需建设工程专业的技术型人员进行详尽的研究与设计。

参考文献:

[1] 谯珊.孙中山与川藏铁路建设的构想[J].福建论坛(人文社会科学版),2013(5):92-97.

[2]漆先望.建设川藏铁路的战略意义[J].决策咨询,2019(6):6-8.

[3]马辉,高明忠.基于系統工程方法论的川藏铁路隧道工程建设管理探讨[J].现代隧道技术,2020,57(3):1-8.

[4]宋章,张广泽,蒋良文,等.川藏铁路工程地质特征及地质选线原则[J].铁道建筑,2017(2):142-145.

[5]李巍.川藏铁路艰险山区地质选线原则研究[J].铁道经济研究,2018(2):13-15.

[6]罗辉.川藏铁路建设的挑战与铁路建设的创新[C].“川藏铁路建设的挑战与对策”2016学术交流会论文集,2016.

[7]李靖.川藏铁路理塘—邦达GIS数据库与青藏高原南缘冰川、冰湖分布[D].西南交通大学,2018.