篆刻艺术的特性与审美意义

2021-09-10汪托霞

摘要:从战国、秦汉时期篆刻艺术的发展迎来了第一个发展的高峰期,魏晋至宋元处于衰微时期,到明代中后期,用石料代替了前朝历代的治印方式,明清时期篆刻艺术再次发展巅峰,各类篆刻艺术流派的出现,呈现出一幅篆刻艺术发展中既古雅又具有神韵的艺术画卷。本文主要通过篆刻艺术的发展来阐释不同时代的审美理念,通过时代、地域、环境等方面进行分析,将中国美学、西方美学的观念融入在其中,使篆刻藝术不再拘束于书法美学、篆刻美学这一层面,对刀法、字法、章法重点论述,将篆刻艺术中的美以新的视野呈现,让方寸之间的艺术与其他艺术交融,形成独特的艺术风貌。

关键词:篆刻艺术;历史语境;刀法;字法;章法

一、篆刻艺术审美文化的历史语境

(一)历史语境下篆刻的含义

篆刻,即为两部分,一是“篆”,二是“刻”,“篆”即指的是,篆书,在篆刻艺术中的运用,将篆书通过以不同的艺术媒介来呈现其魅力,“刻”是运用雕刻的形式来表现书法艺术,兼而实现两者各自的艺术中技法表现与审美的统一,篆法是篆刻艺术形成的基本环节,从技法到审美,构成了方寸之间完整的印章美。

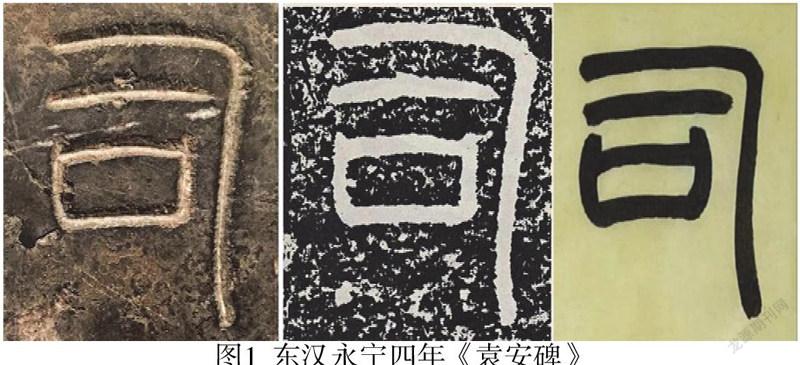

图1 东汉永宁四年《袁安碑》

“篆刻艺术,它是篆刻家根据篆刻艺术美的规律,即根据治印章法、字法、刀法等法则要求,结合主观审美意识去创作能引起人们美感的艺术品”[1]。篆刻艺术分为两种,一种是朱文,俗称阳刻,一种为白文,俗称阴刻。在每一历史阶段篆刻艺术的拙与巧、雅与俗都是不同的,篆刻艺术是从古至今的文化遗迹,更是时代的精神产物,从内容到风格及形式都有着自身的文化符号。

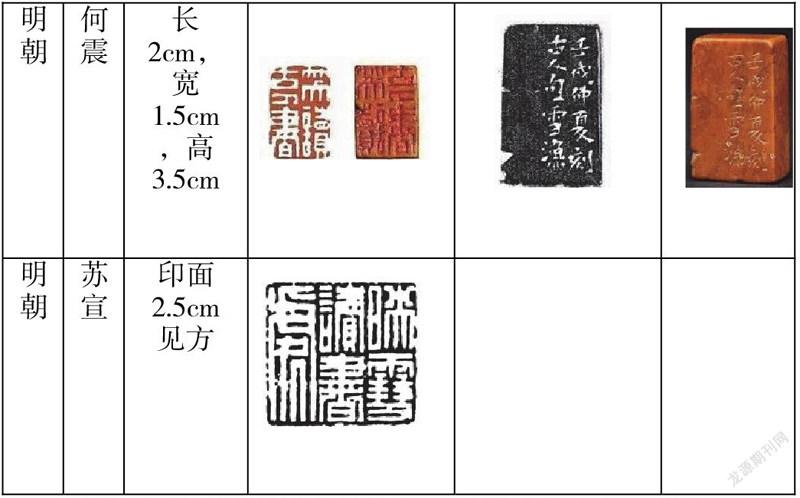

一个篆刻艺术家的产生必然是与时代及生活环境有关,但是在所处时代的地域文化各有差异,明清中后期出现了五大篆刻流派,“万历年间朱简在《印经》中记录了当时印坛的流派分野,将印人分为四类,即以文彭为首的三桥派,以何震为首的雪渔派,以苏萱为首的泗水派,以及“别立营垒,称伯称雄”的独立印人”[2],这一时期崇尚个性的革新发展,反对拟古主义,清代时期篆刻艺术风格的发展逐渐趋于个性化。以上篆刻家所处的时代、地域、环境各不相同,所崇尚的艺术追求理念也不同,丹纳在《艺术哲学》中提出来,“不论什么时代,理想的作品是生活的缩影”[3]。艺术文化的追溯是源自于人的现实生活与精神追求,其过程是简单的、复杂的。无论是从历史的角度还是从文化的角度,我们都有着个性上的差异,对于艺术的领悟与创作更是大相径庭。

(二)“篆刻”中艺术美的形成

篆刻艺术家对于审美要有极高的要求,通过系列作品来突破传统模式,从而推陈出新,将一个时代的水平上升到极高的境界,这与他的审美感悟、想象力、阅历和修养等方面是离不开的,在艺术创作过程中,情感的渗透,使得作品的呈现出强烈的主观色彩。在篆刻艺术创作中注入精神体会,赋予静止的线条以动感,在局限的空间中显得愈发有张力,除了在书法作品中的运用,在政治功能方面存在着不断弱化的迹象,但审美价值的作用在时代的衍生中不断提升。

(三)篆刻艺术的审美感悟

篆刻艺术是艺术领域的一小部分,追溯到战国时期,篆刻艺术本身的价值是重在实用性,同时是为统治者用来标志身份所用,而其他时代也具备此特性。“在明代中叶,石质材料已开始普遍使用,促使文人学者参与治印,为明清篆刻艺术的发展奠定了良好的基础”[4]。从战国、秦汉到魏晋六朝至唐宋时期之前,篆刻艺术所使用材质有“金、银、铜、象牙、玉石等坚硬材料来治印”[5]。在篆刻艺术中,我们同样保持着对于艺术的激情,在强烈的激情下,用静谧的刀法来阐释线性的艺术语言,在创作中保留了主观情感,而创造出有价值的艺术品。

二、篆刻艺术中“刀法”的情景体验

(一)刀法中的“气韵”

刀法的分类有多种,例如;正刀正入法,单刀正入法等。不同的刀法在技艺表现崇尚不刻意,以呈现取其一瞬的美。刀法是篆刻艺术中最为重要的环节,一是追求有意趣,有意味,二是崇尚自然的美,三是篆刻领域其严谨的刀法与章法布局尤为重要,四是线条的力度表现要具神采,五是要有神韵,谢赫在《古画品录》中所提出第一论,“气韵生动”,“气”是生命力的表现,内在形态为胸中之气,是精神状态的体现,遒劲的线质是内在形态,在线性的空间中形成外在形态,即是气势与气魄,而“韵”在篆刻艺术中,即表现的是节奏,每一线条的韵律感,给予人气息上的流畅,如同音乐、舞蹈中的每一旋律和动感的表现,不同节奏所呈现的韵律中涵盖了形态与神韵。

(二)刀法中的“骨力”

篆刻艺术中的“骨法用笔”不仅是线条的质感,而是由内而外所散发的筋与骨的关联,从而在创作时形成形神兼备也不失筋骨的气质,“骨”是“形”的具象表现,基于骨与形的基础上,神韵成为了意象表达。无论是线条的粗细、枯润、精巧、古拙等,还是运刀是的刚、柔、枯、涩等,它们都是相辅相成,赋予作品精神内涵。

(三)篆刻艺术中“笔意”的生成

在篆刻创作中,篆籀笔法的使用可以增加力量感,偶尔的残破显得线条之间虚实相生,浑厚中带着金石之气。通过“笔意”来传达“情意”,方中带圆,圆笔,是篆书中的常用笔法,而方笔是通过主观情感来创造,增加了“逸品”,篆刻艺术中也追求自然之道,形成了感性与理性的审美意蕴。黄休復认为的“逸品”是指“笔简形具,得之自然,莫可楷模,出于意表”[6],其中,“逸品”中“逸气”更注重形神的追求,用自然、简洁的笔意传达出最丰富的意韵,其中“逸气”主要是强调的是精神上的超然,也融合了老庄哲学的意味。

三、篆刻中字法的拙与巧

(一)点画劲挺,方圆兼施

在篆刻艺术创作中,在“字法”的运用上多取法于“篆籀”笔意,高古中奇趣横生,刘勰《文心雕龙·定势》云:“圆者规体,其势也自转;方者矩形,其势也自安”[7]。创作中加入涩势会有“金石之气”,在某种程度上给予人奇姿异态的意象,“圆而且方,方而复圆,正能含奇,奇不失正,会于中和”[8]。篆刻艺术中最难表现的就是精神气,所以“形”是推动“神”的发展迹象,圆中带方,方中带圆是遵循了自然规律的发展且孕育了篆刻艺术之美。

(二)曲直相生,顾盼有情

篆刻中字法不仅要在结构上符合视觉审美还兼顾笔画中的正斜、欹侧,在方寸之间不失行云流水之气,篆刻艺术追溯到源头还是来自于篆书的笔意,无论是大篆的奇趣还是小篆的婉转、雅正,在篆刻艺术中曲线与直线的使用,显得整个空间充满活力,孙过庭《书谱》云:“篆尚婉而通”,篆书中婉转流畅中有圆通之意,即是体现了篆书的清劲挺拔,也传达出笔画之间所传达出的情意。

四、从艺术本体看“章法”在篆刻中的审美价值

秦汉时期,篆刻艺术使用较多的文字还是小篆,达到了实用、规范的标准。汉印在篆刻艺术史上发展的高峰期,官印的形制与印文有着规范的模式,在篆刻的艺术技巧层面达到了前所未有的发展。明末清初王冕的出现使篆刻艺术的发展扭转之前的衰败的迹象,明代中叶文彭、何震起,至晚清吴昌硕、黄牧甫等篆刻艺术家,从而奠定篆刻在藝术史上的第二个高峰。

篆刻艺术作品对线条、空间有着具体的刻画,线性的空间中“编织”成有意味的形式,克莱夫·贝尔曾对“美”的定义,强调纯线条的审美形式,他认为“有意味的形式是一切艺术的共同本质,即是指在各个不同的艺术创作中线条以某种特殊组成某种形式或形式的关系,激发欣赏者的审美情感”[9],其中,意味是不同于对自然的美的情感,是抽象而特殊、赋予神秘色彩、不可被定义的审美情感,是一种与具体内容无关的审美意蕴,而形式是艺术的核心,具体可理解为,“正是创作者及接受者在对特定的作品形式感的肯定中得到的审美愉悦”[10]。在齐白石的作品中可以很好的体现出对“意味”的理解,例如,吴昌硕的作品风格鲜明,将初学浙派,在后期将皖派众家所长集众美为一体,印面则形成“道法自然”中“自然而然”的规律,通过纵横空间的交错产出浓厚的装饰意味,从而体现了整体的空间布白,增加了印面中每一的对比关系,将老庄哲学的意味体现的淋漓尽致。

参考文献:

[1]刘江著.篆刻美学[M].杭州:中国美术学院出版社.1994.

[2]黄惇主编.明代印风[M].重庆:重庆出版社.1999.

[3](法)丹纳著;傅雷译.艺术哲学[M].成都:巴蜀书社.2018.

[4]侯雁南.“印从书出”观念的形成与发展[D].中国美术学院,2018.

[5]侯雁南.“印从书出”观念的形成与发展[D].中国美术学院,2018.

[6](宋)黄休復撰.中国书画史籍校注丛典益州名画录[M].太原:山西教育出版社.2018.

[7](南朝梁)刘勰著;(清)黄叔琳注;(清)纪昀评;戚良德辑校;刘咸炘阐说.文心雕龙[M].上海:上海古籍出版社.2015.

[8](明)项穆著.书法雅言[M].杭州:浙江人民美术出版社.2012.

[9](英)克莱夫·贝尔(Clive Bell)著;薛华译.艺术[M].南京:江苏教育出版社.2005.

[10]邓福星著.美术概论[M].上海:上海人民美术出版社.2009.

作者简介:汪托霞(1995.11-),女,汉族,籍贯:甘肃天水人,新疆艺术学院大学,19级在读研究生,硕士学位,专业:书法学,研究方向:书法创作与研究。

(新疆艺术学院 新疆乌鲁木齐市 830002)