《罂粟之家》 : 刘沉草在实现小说主题中的叙事意义

2021-09-10刘晓璐

【摘要】 通过对《罂粟之家》刘沉草的人物形象和人物叙述分析,探讨苏童在小说创作中,利用刘沉草从学生到地主身份转变的过程,来展现封建地主家族从昌盛走向灭亡的历史,以实现该主题的叙事意义。

【关键词】 《罂粟之家》;刘沉草;地主身份

【中图分类号】I206 【文献标识码】A 【文章編号】2096-8264(2021)17-0016-02

先锋文学作家苏童的新历史小说《罂粟之家》突破了以往从宏大阶级斗争的创作方法,而是通过个体叙事——私人化的角度来展现历史。在《罂粟之家》中,苏童结合了内部因素和外部因素来叙述地主家族的历史,呈现当时历史的复杂面貌。当下,学界对苏童如何巧妙转化叙述人身份以及叙述视点的叙事技巧研究较多,但比较少关注到小说中人物在实现小说主题中的叙事意义。《罂粟之家》主人公刘沉草从学生转变为地主,突出了他动摇的革命意志以及深层物化的惰性。这也导致他被地主阶级同化,革命形象被消解的命运悲剧。对刘沉草的人物叙述,实现了封建家族在欲望中沉沦直至没落这一主题的叙事意义。

一、刘沉草与家族灭亡

当地主家族走向了灭亡的道路时,作为“外来人”的刘沉草尽管摇身为地主并获得了在家谱中的位置,也无法改变这个命运。小说一开始,刘沉草呱呱坠地时的出场描写就暗示着小说结局:地主家族的灭亡。“在熹微的晨光中他梦见一个男婴压在头顶上,石头似地撞碎了他的天灵盖”,这也预示着故事发展——刘沉草弑父,陈茂终究是被亲生儿子所了结。

刘沉草有两次出场。第一次是间接出场:小说开头借女佣之笑——“那是陈茂的种呀!”及刘老侠之口——“是个男孩,叫刘沉草”,点明刘沉草的特殊身份在家族内是一个公开的秘密。从同班同学庐方的叙述——“从陈茂的脸部轮廓上一眼就能分辨出老同学刘沉草的影子,刘沉草确实长得像陈茂。这一点谁都认为奇怪”可知,在家族外,刘沉草是正经的刘家二少爷。由此引出刘沉草的人物形象及与家族的命运。

第二次是直接出场。“许多年以后刘沉草身穿黑呢制服手提一口麂皮箱子从县立中学的台阶上向我们走来。阳光呈丝网状在他英俊白皙的脸上跳跃。”这本应是一个充满活力的青年,可他“心中却忧郁如铁”,“脚步滞重”,“他的另一只手在口袋里掏着,掏出一只网球”。屡次很快消失的网球在小说中象征着与旧有生活方式格格不入的现代生活,说明接受了新式教育的刘沉草,内心抗拒罂粟家业,但又充满无奈。这预示着刘沉草无法避免被卷入地主家族运行的齿轮里。他显然是不愿意重新回到枫杨树乡村,他向往着新式文明。同样,这也揭示了即将回归的封建地主身份与先前的学生身份构成的强烈冲突。

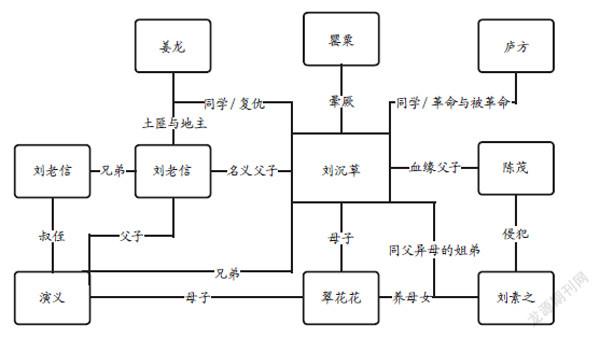

出场后,刘沉草的多重身份及人物关系网逐渐展开。一是显性身份:刘家老爷名义上的孙子、刘老侠名义上的儿子——地主家的二少、演义名义上的弟弟;二是隐形身份:陈茂血缘上的儿子——农民的孩子;三是刘沉草从来不相信的隐形身份:翠花花的儿子;四是刘沉草与同龄人的两重社交身份:与复仇的姜龙形成的地主与土匪关系,及与昔日好友庐方形成的革命与被革命的关系。

于是形成以下人物关系网:

因此,农民与地主两个对立的阶级,以血缘的方式凝结在一起:刘沉草既是地主家的儿子,又是农民家的孩子。

重视传宗接代的刘老侠“血气旺极而乱”,早在他打破父亲的伦理道德起,就表明“血乱没有好子孙”。荒乱年月中唯一生存下来的第五个孩子演义是个白痴,却是他与刘家老太爷的姨太太翠花花野地媾和的结果。肩负祖宗家业传承重任的刘老侠只好妥协,把家族的希望寄托于毫无血缘关系的刘沉草身上,并且有意培养他成为罂粟家业的继承人。刘沉草可以说是地主阶级刘老侠这一家地主的救命稻草,但单薄虚弱的他面对具有奇香的罂粟不断晕厥,且缺乏振兴家业的兴趣。这预示着刘沉草终究不能承受罂粟大业之重,地主家族不可摆脱灭亡的命运。然而,刘沉草不得不回到家族,他需要接受继承家业的事实。于是,他在迷惘中、在与周围人交往中寻找说服自己的答案。

刘沉草在面对他人时,血缘的农民属性和身份的地主属性产生了错位。又因为刘沉草是刘老侠妻子与长工偷情的结果,人尽皆知。所以,刘沉草在面对他人时,他的任何言行显得滑稽而缺乏力量——他依靠非亲生地主儿子身份向农民发号施令时,农民未必会服气。为树立威信,既然血缘不可改变,那么刘沉草需要在心理上接受地主身份和罂粟家业。刘沉草完成外在身份与内在本质之间的统一,实现身份认同。解决了农民与地主的错位,新式学生身份和传统地主身份之间的矛盾也被解决。刘沉草开始习惯罂粟,认同了地主身份,也就承担了作为地主的责任。但是,刘沉草内心的矛盾仍然存在,甚至当他失手杀了弟弟演义后还在“想那是归家第几天发生的事”。刘沉草虽是失手杀人,但的确体验过杀人的感觉,为后文弑父作铺垫,并进一步接受地主身份。

小说中不断提到刘沉草与生父陈茂有神秘的生理感应——痒。人会感到痒,是因为在某些部位发生了过敏现象,源于人体自身抗体的反应。这可以理解刘沉草对陈茂天然的抗拒性。这种抗拒性源于刘沉草地主之子的虚假与农民之子身份的矛盾,源于一种自出生以来就具有的血缘上的不合法性,非刘老侠真正的孩子,非法定的继承人。

二、刘沉草形象塑造与命运悲剧

苏童刻画出一个具有现代人格但最终自甘堕落的“被地主”形象刘沉草。刘沉草的人物叙述使封建地主家族没落的走势更加清晰。

“阳光呈丝网状在他英俊白皙的脸上跳跃”,喜欢打网球的刘沉草身上具有年轻人的活力。“英俊”在小说中共出现四次,三次形容陈茂——“陈茂英俊的脸憋得红里发紫”“陈茂仰起脸,刘沉草看见那张脸在愤怒的时候依然英俊而痴呆”“你注意到他的英俊而猥亵的脸上起了一种变化,这种变化使他重返青春,浑身散发出新颖的男人的魅力”。通过肖像描写的词语重复,不断提醒读者刘沉草与陈茂的关系,关注到小说人物关系矛盾的复杂性,以及小说情节的走向。

苏童把重点放在了动作和心理描写。刘沉草刚出场的一系列动作——“他走过一片绿草坪,穿过两个打网球的女学生中间……刘沉草的脚步滞重起来,他的另一只手在口袋里掏着,掏出一只网球……他缩起肩膀朝那辆马车走。”“走过、穿过、掏着、缩起”这样的连续动作体现了刘沉草无声的反抗与恐惧。

刘沉草一路走来是一个长镜头,读者可以清楚知道从校园内抵达旧式马车这段路中间发生的事情。从心理学角度讲,当人感到寒冷,就会缩着肩膀,这是一种自我保护机制。从心理学角度解释,人如果处于一种恐惧或者不自信的状态下,也会经常缩着肩膀。刘沉草六次缩着身体,三次插口袋,这是一种自我保护与拒绝的状态。他在掩饰着自己的迷惘、恐惧与紧张,表现出对地主身份的难以驾驭。而当他被地主阶级同化,对罂粟不感到晕厥时,意味着开始接受地主身份。

对刘沉草的心态描述也反映了刘沉草内心活动和变化。初次见到500亩地时,他震惊,“那就是我家的罂粟,那就是游离于植物课教程之外的罂粟,它来自父亲的土地却使你脸色苍白,就仿佛在恶梦中浮游”。当刘沉草看见演义时,“从来不相信演义是他的哥哥”,他觉得“像一个肮脏的球体”这样具象化的心态描述表明刘沉草的个人立场——不愿与演义为伍。当网球在家没有生存之地时,刘沉草告诉自己“在枫杨树的家里你打不成网球,永远打不成”。当陈茂被贬低为狗,刘沉草自己骑在上面的时候,他认为陈茂驮着他往门边爬但是陈茂没有叫。当父亲需要刘沉草习惯罂粟的熏香,刘沉草真的不觉得晕时,“他不知道这种深刻的变化始于哪一瞬间”。可以发现,刘沉草在一点一点地受外界影响,转变对地主身份的态度。

小说中刘沉草话语不多,但也有值得研究的价值。当革命者庐方找到刘沉草,并奉命要杀死他时,发现他在陈年罂粟花面缸里好像睡着了。庐方问他在嚼什么,刘沉草“梦呓般”回答“罂粟”二字。“庐方把刘沉草抱起来……刘沉草勾住庐方的肩膀轻轻说,‘请把我放回缸里。’”当庐方拔枪时,刘沉草最后说,“我要重新出世了”。作为弱者的刘沉草,他本是农民的儿子,但因为血缘卷入家族利益中,失手杀死合法继承人演义后,他不得不被动认同地主身份。然而,心理上接受地主身份并没有让他获得真正的解放,反而陷入病态的生活,直至灭亡。甚至到最后,刘沉草还在寻找一种“佛教涅槃式的超脱”。刘沉草选择死亡摆脱命运,以实现真正意义上的自我解放,但仅仅是暂时化解了矛盾感受,没有解决问题。苏童两次把刘沉草物化成黄蜂和蜗牛,暗示着他一直在本能地逃避和恐惧,自始至终无法真正直面现实。

三、结语

从刘沉草的人物形象和形象塑造两方面分析得出,在社会动乱的背景下,如刘沉草这般具有争议的小角色是难以革命成功的。他终究被不断消解,在悲剧中结束生命。这也说明推翻中国地主階级势必需要真正的无产阶级。

刘沉草,农民陈茂之子,阴差阳错继承了地主刘老侠的罂粟家业,却杀了身为农民的生父,最后被革命者庐方所杀。尽管他意识到了历史变革,急于将土地转送,但社会变革造成的逃亡救不了刘沉草,他最终带着封建地主家族走向衰亡。

参考文献:

[1]汪政,何平编.苏童研究资料[M].天津:天津人民出版社,2007.

[2]苏童.罂粟之家[M].上海:上海文艺出版社,2013.

[3]胡缨,马春花.欲念无常:中国当代小说中的性政治[J].中国现代文学研究丛刊,2017(05).

[4]张静芝.《罂粟之家》:颓败家族的生存世相[J].当代文坛,2011(03).

[5]刘世剑.小说叙事艺术[M].长春:吉林大学出版社,

1999.

作者简介:

刘晓璐,女,广东深圳人,硕士,主要研究方向:学科教学(语文)。