借助直角玻璃管开发化学实验的尝试

2021-09-10甘磊李德前张羿李为才

甘磊 李德前 张羿 李为才

摘要:借助直角玻璃管和某些常规仪器,设计并开发了混合物性质、生成白烟、氢气性质等化学实验。新开发的实验设计新颖、装置简约、操作方便、现象明显、结论可靠,取得了良好的教学效果。

关键词:直角玻璃管; 实验设计; 混合物性质; 生成白烟; 氢气性质

文章编号:1005-6629(2021)08-0068-04

中图分类号:G633.8

文献标识码:B

直角玻璃管是徐州市李德前化学名师工作室研发的一种小而美的简单仪器[1~3],它既可以自行加工成型,也可以通过淘宝网店定制。最近我们借助直角玻璃管又开发出多个化学实验,将其应用于实验教学取得了很好的教学效果。

1 混合物性质实验

“混合物”是初中化学启蒙阶段学习的基本概念[4,5],初中化学教科书一直都是通过文字介绍混合物的特性:“组成混合物的各种成分之间没有发生化学反应,它们各自保持着原来的性质”。这段看似简单的语言表述,对刚接触化学的学生来说还是较为抽象的。

为了增强教学的直观性,帮助学生认识混合物的特性,我们借助直角玻璃管设计了混合物的性质实验。

1.1 实验用品

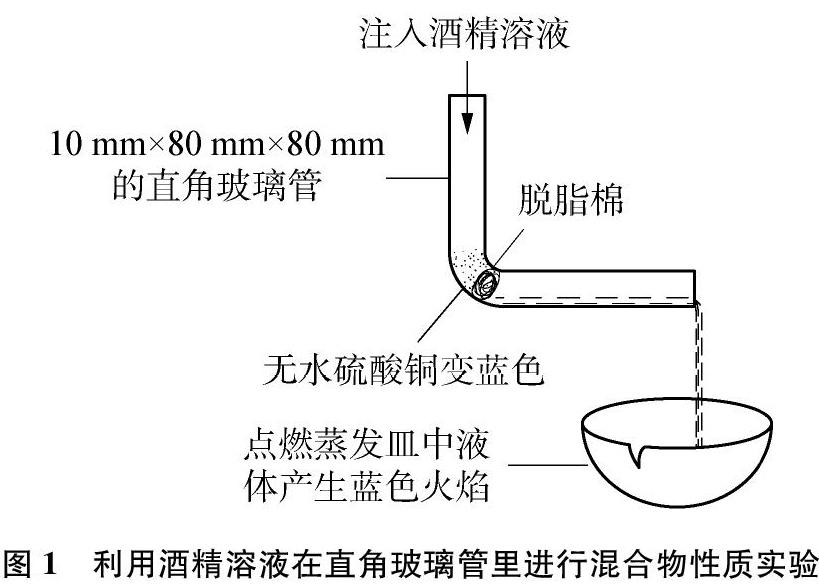

10mm×80mm×80mm的直角玻璃管、铁架台、火柴、脱脂棉、蒸发皿、湿抹布;70%的酒精溶液、无水硫酸铜等

1.2 实验装置

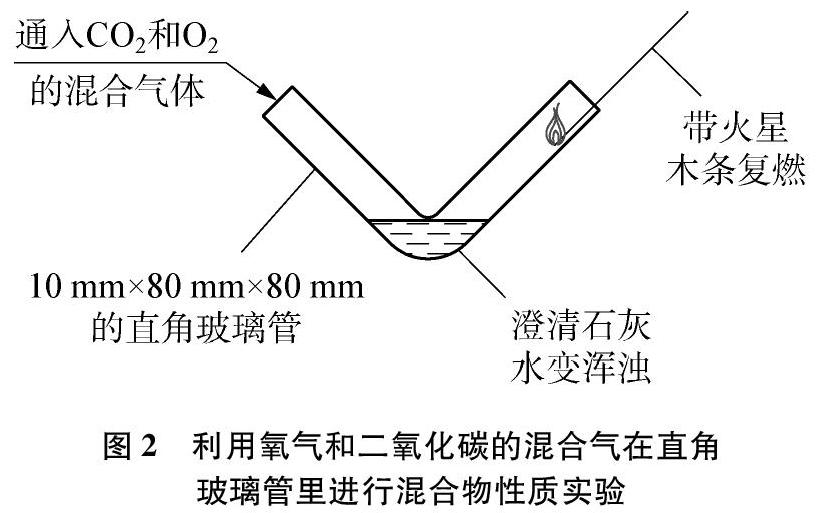

新设计的实验装置如图1、图2所示(夹持装置略)。

1.3 实验步骤

(1) 取一根10mm×80mm×80mm的直角玻璃管,先向弯曲部位的玻璃管内塞入少许脱脂棉,再向棉花上方加入足量的无水硫酸铜,然后将直角玻璃管固定在铁架台上,保持一个支管竖直、一个支管水平,如图1所示。

(2) 从直角玻璃管的竖直支管口注入6mL左右的70%酒精溶液,立即观察到无水硫酸铜变为蓝色。该实验现象说明,在酒精与水组成的混合物中,水的化学性质没有改变。再划燃火柴,点燃从水平支管口流入蒸发皿内的无色液体,观察到无色液体燃烧,产生蓝色火焰;该实验现象说明,在酒精与水的混合物中,酒精的化学性质没有改变。

(3) 实验结束,整理实验用品,引导学生完成实验报告。

1.4 几点说明

(1) 考虑到酒精是易燃易爆物,因此取用的酒精溶液不要过多(6mL左右即可);为了确保从水平支管里流出来的是较浓酒精,取用的无水硫酸铜量大约3g左右。

(2) 在直角玻璃管水平支管口处点燃酒精也可以,但要小心酒精燃烧时可能发生的爆鸣现象。

(3) 也可用氧气和二氧化碳的混合气代替酒精溶液,并按图2所示装置进行实验。需要注意的是,混合气中氧气浓度不能低于36%、二氧化碳浓度不能低于1%,这样才能确保澄清石灰水变浑浊、带火星木条复燃。

2 生成白烟实验

中学化学教科书为了说明微粒的运动性,大都安排了浓盐酸与浓氨水生成白烟的实验。有的教科书是借助两根分别蘸有浓盐酸、浓氨水的玻璃棒在空气中相互靠近而出现白烟[6],这样设计直观性虽强但实验过程污染环境。还有的教科书是在封闭的直形玻璃管两端分别放置浓盐酸、浓氨水而出现白烟[7],这样的改进对环境友好但实验的观赏性不强。

在教学中借助直角玻璃管改进这个实验,不仅环保,而且通过变式操作增强了实验的趣味性,还能启迪思维。

2.1 实验用品

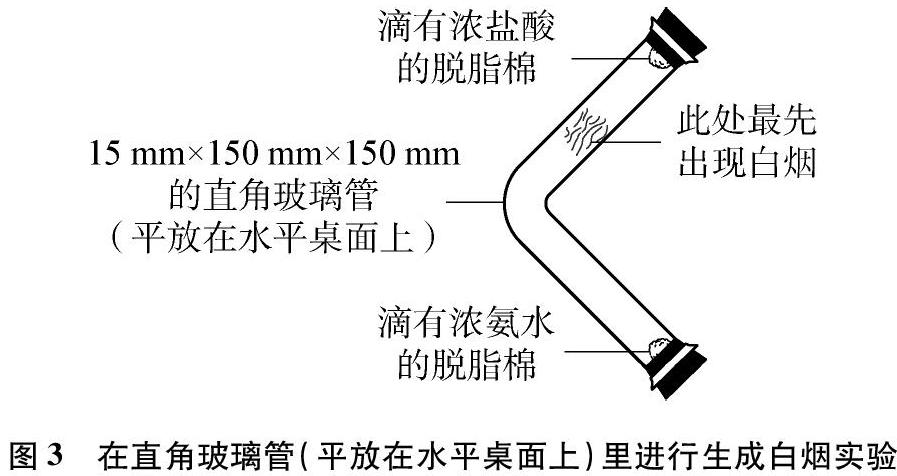

15mm×150mm×150mm的直角玻璃管、橡皮塞(或橡皮泥)、脱脂棉;浓氨水(14mol/L)、浓盐酸(12mol/L)等

2.2 实验装置

新设计的实验装置如图3、图4所示(夹持装置略)。

2.3 实验步骤

(1) 取一根15mm×150mm×150mm的直角玻璃管,将其平放在水平桌面上。

(2) 找两个大小合适的橡皮塞,借助大头针在橡皮塞反面固定少许脱脂棉,再往两团脱脂棉上分别滴加14滴浓盐酸、12滴浓氨水,然后同时将两个橡皮塞分别塞到直角玻璃管的两个支管口上。

(3) 大约25s后可观察到,在放有浓盐酸的支管的中部最先出现白烟(即白烟在靠近浓盐酸的一端最先出现,如图3所示)。大约10min,整个直角玻璃管内充满了白烟(有关的化学方程式是NH3+HClNH4Cl)。若手摸玻璃管会感觉发热,稍后玻璃管内壁附有白色小颗粒。上述实验现象说明,氯化氢与氨气反应生成细小的白色固体并放出热量,氨分子、氯化氢分子都在不停地运动,而且氨分子运动速率明显大于氯化氢分子运动速率。进而说明,在相同条件下分子的質量越小其运动速率越快,反之亦然。

(4) 再取一根15mm×150mm×150mm的直角玻璃管,使其直角向下固定在铁架台上。在两个橡皮塞反面的脱脂棉上分别滴加14滴浓盐酸、12滴浓氨水,然后同时将两个橡皮塞分别塞到两个支管口上。

(5) 大约20s后可观察到,放有浓氨水的支管的中下部最先出现白烟(即白烟在靠近浓氨水的一端最先出现,如图4所示)。大约8min左右,整个直角玻璃管内充满了白烟,如果手摸玻璃管会感觉发热,稍后玻璃管内壁附有白色小颗粒。上述实验现象可以说明,氯化氢气体向下扩散的速率明显快于氨气向下扩散的速率;进而推知,相同条件下氯化氢气体的密度大于氨气密度[8,9]。

再比较图3、图4实验中最先出现白烟的位置及时间可知,氯化氢气体向下位移的速率明显大于其在水平方向位移的速率,氨气向下位移的速率明显小于其在水平方向位移的速率,进而推知氯化氢气体密度大于空气、氨气密度小于空气。

(6) 实验结束,整理实验用品,引导学生完成实验报告。

2.4 几点说明

(1) 本实验是在室温20℃时进行的,在不同温度下进行该实验,所得实验数据会略有差别,但实验结论应该是一致的。

(2) 本实验使用的浓盐酸(12mol/L)、浓氨水(14mol/L)均是没有稀释的原装化学纯试剂,两者的体积比为7∶6[10](即14滴浓盐酸与12滴浓氨水)时实验效果较好。

(3) 为了增强实验的对比性,要确保附有两种试剂的橡皮塞同时塞到支管口上(建议两人合作完成该实验操作)。

(4) 如果是学生实验,直角玻璃管的管径可以选用稍小一些的(如8mm),封闭玻璃管口可以使用橡皮泥(橡皮泥切成橡皮塞形状,在小头外裹脱脂棉)。还可以通过变换直角玻璃管的放置方向(如 、)、对换试剂位置(如浓氨水在上或在下)进行其他四种变式实验。

3 氢气性质实验

氢气的可燃性、还原性一直是初中化学的教学重点。为了突出重点,教科书上编排了氢气在空气中燃烧、氢气还原氧化铜等实验,但有关的操作较为繁琐。

借助直角玻璃管和试管等常规仪器,对氢气的性质实验进行了成功的改进和优化。

3.1 实验用品

6mm×100mm×200mm的石英材质直角玻璃管、50mL小烧杯、铁架台;10%的稀硫酸、长约20cm镁条、5mm×70mm的铜片(表面烧黑)等

3.2 实验装置

新设计的实验装置见图5[11](夹持装置略)。

3.3 实验步骤

(1) 取一根6mm×100mm×200mm的直角玻璃管,备用;截取长约20cm的一段镁条,将其对折四次,然后插入直角玻璃管的长支管里。

(2) 取一个50mL小烧杯,将直角玻璃管的长支管放入烧杯中,然后将直角玻璃管固定到铁架台上。

(3) 剪取5mm×70mm的一块铜片,在酒精灯外焰上将铜片表面烧黑,然后用湿抹布拭去表面可能附着的炭黑。在铜片最右端约8mm处,将铜片折成120°,再将铜片插入直角玻璃管的短支管内,并使铜片最右端的弯折部分露出支管口(使露出的铜片处于氢焰之中)。

(4) 向小烧杯中注入约30mL稀硫酸,观察到镁条表面快速冒气泡(有关的化学方程式是Mg+H2SO4MgSO4+H2↑)。待镁条与稀硫酸反应5~7s(此时玻璃管内空气基本上排完),即可划燃火柴,在短支管口处点燃氢气,产生淡蓝色的火焰(如图5所示)。该实验现象说明,氢气具有可燃性(有关的化学方程式是2H2+O2点燃2H2O)。

(5) 稍后可以观察到,铜片从右向左逐渐由黑变红(因为铜片最右端处于氢焰中,使整个铜片的温度很快升高,从而引发氧化铜与氢气反应),同时氢气火焰明显变小。该实验现象说明,氢气具有还原性,可以将氧化铜中的铜还原出来(有关的化学方程式是H2+CuO△Cu+H2O)。

(6) 实验结束,整理实验用品,引导学生完成实验报告。

3.4 几点说明

(1) 稀硫酸和镁条要足量,以保证产生的气体足够氢气性质实验使用。稀硫酸的浓度以10%左右为宜,不能过高,以免产生氢气的速率太快,影响氢气性质实验的有序推进。

(2) 直角玻璃管的外径不能太粗,以不超过6mm为宜;如果管径过大,氢气不能充满玻璃管,导致氢气不能持续燃烧,还有可能引起“回火”。

(3) 如果反应放出的氢气量不足,可能铜片表面不能完全变红(属于正常情况)。当出现这种情况时,教师正好可以通过铜片表面的两种颜色对比,以此突出氢气的还原性。

(4) 也可以将几根极细的铜丝扭在一起使用。不建议使用氧化铜粉末(因其导热性很差)。虽然氢气与氧化铜反应放热,但在本实验条件下,要使氧化铜粉末与氢气持续发生还原反应是难以实现的[12]。

总之,依托直角玻璃管还可以开发出更多绿色化、简洁化、直观化、低成本的化学实验,从而为化学实验落实立德树人的根本任务提供简易实用的仪器装备。基于直角玻璃管开发化学实验的研究活动,可以增强化学教师的专业素养,将有关直角玻璃管的创新实验应用于化学教学,也有利于激发学生的创新精神,培养学生的科学探究能力。

参考文献:

[1]刘瑶,李德前,李为才. 巧用直角玻璃管改进初中化学实验[J]. 化学教学,2019,(5):78~81.

[2]宋广良,李德前,凌一洲. 直角玻璃管和广口瓶组合而成的多功能实验装置[J]. 化学教学,2020,(3):68~71.

[3]法浩,李德前. 借助直角玻璃管的化学实验设计[J]. 化学教学,2020,(10):68~71.

[4]课程教材研究所,化学课程教材研究开发中心. 义务教育教科书·化学(九年级上册)[M]. 北京:人民教育出版社,2012:27.

[5]北京市仁愛教育研究所. 义务教育教科书·化学(九年级上册)[M]. 北京:科学普及出版社,2012:24.

[6]课程教材研究所,化学课程教材研究开发中心. 普通高中课程标准实验教科书·化学1(必修)[M]. 北京:人民教育出版社,2007:98.

[7]江琳才,钱扬义,李开祥. 义务教育教科书·化学(九年级上册)[M]. 北京:科学出版社,广州:广东教育出版社,2012:40.

[8]晋宏营. 重力场中混合理想气体分子按高度分布的研究[J]. 大学物理,2013,(5):3~8.

[9]宋华忠. 解读中学物理气体分子运动特点[J]. 中学物理,2014,(6):33~34.

[10]凌一洲,唐文伟,李恒之等. 氨气与氯化氢反应实验的优视化改进[J]. 化学教学,2018,(8):61~64.

[11]赵华. 原创走向实证:中学化学实验创新实践研究[M]. 上海:上海教育出版社,2018:155~156.

[12]潘鸿章. 中学化学实验研究与创新[M]. 海口:南方出版社,2001:146~147.