土质心墙土石坝沿革及体型和材料发展历程的回顾

2021-09-09张延亿张茵琪黄文超

邓 刚,丁 勇,张延亿,张茵琪,黄文超

(1.中国水利水电科学研究院 流域水循环模拟与调控国家重点实验室,北京 100038 2.成都原水投资有限公司,四川 成都 641400)

1 研究背景

土石坝具有适应性好、就地取材等技术和经济优点(Novak等[1]),在全世界15 m以上大坝中占比约78%[2],在中国全部大坝、大型工程中占比分别达93%[3]和50%[4]。本文讨论的土质心墙土石坝(常简称心墙坝)是其中最常见坝型之一[1]。已建成的中国最高土石坝(坝高261.5 m的糯扎渡大坝[5-7])和世界最高土石坝(坝高300 m的塔吉克斯坦Nurek大坝[8]),以及正在规划设计和建设的两河口(295m)、双江口(312 m)、RM(315 m)等300 m级高土石坝均为心墙坝。

心墙坝安全涉及变形、渗流、稳定等问题,稳定和单纯的渗流问题在心墙坝发展早期得到了较好控制。由于全断面采用特性复杂、变异性强的天然土石料,整体变形大,且坝壳料和心墙料变形差异大、相互作用强,坝体变形与渗流存在耦合作用,因此,变形控制及其相关渗流控制问题一直是心墙坝发展中持续应对的难题,受到高度关注。在不断适应经济社会发展要求和开发条件变化的过程中,心墙坝不断解决变形控制及相关渗流控制问题,持续改进,坝高逐步突破,体型趋于标准,成为最可靠坝型之一。

我国已建成大批心墙坝,后续工作中仍将继续规划建设心墙坝,充分了解认识心墙坝发展历史及其中技术问题的认识、解决过程,对工程规划设计、建设和运行中的质量和安全管控,都可提供技术参考。本文从坝高发展,坝体体型结构变化,筑坝材料选择范围拓展,施工工艺进步等角度,对土质心墙土石坝沿革及体型和材料发展历程进行了回顾分析。

2 心墙坝发展早期(1940年前)

2.1 心墙坝起源与类别 土质心墙土石坝主要包括心墙砂砾石坝和心墙堆石坝两类。

心墙砂砾石坝源于均质土坝,出现较早,也是心墙坝早期发展阶段(1940年前)的唯一类型。早期,均质土坝在全断面上使用低渗透性土料,常遇到渗透破坏和坝坡稳定问题。后来一些工程,采用透水性较好的开挖砂砾石等材料覆盖在在土体两侧,采用人力、畜力压实(后期引入少数机具压实),作为保护性的坝壳,以提高坝体渗透稳定性和边坡稳定性,形成了心墙式的分区坝[9]。随着心墙变薄、坝壳增厚,分区坝逐步发展为心墙坝。在此阶段的心墙坝即心墙砂砾石坝也常被称为土坝。

与源于土坝的心墙砂砾石坝不同,自早期发展阶段后出现并较快发展的心墙堆石坝源于面板堆石坝,并且在出现之初也常被称为堆石坝[10]。

受心墙坝起源的影响,国际大坝委员会(ICOLD)分类中,土石坝按照填方量中土料、堆石料的占比分为划分为土坝(Earth Dam,简称TE)和堆石坝(Rockfill Dam,简称ER)。心墙坝也按照坝壳材料的不同被分别归入土坝和堆石坝。砂砾石坝壳心墙坝被列入土坝(TE)范畴,包括一些高心墙坝,如Nurek、Tehri、Mica、Oroville等[11];而以堆石作为坝壳材料的心墙坝,则被列入堆石坝(ER)。极少数工程,则被同时列入土坝(TE)和堆石坝(ER)中。

我国相关规范在一定程度上也体现了该历史,土心墙土石坝归入土质防渗体分区坝,坝壳材料不笼统使用“堆石”概念,较明确区分爆破堆石料和开挖砂砾石料[12-13]。而混凝土面板表面防渗的土石坝一般统称为混凝土面板堆石坝,不论“堆石”是爆破堆石料或砂砾石料[14-15]。

2.2 心墙坝早期体型和材料 在心墙坝早期发展阶段(约1800—1940年代),坝壳均采用砂砾石料,料源较广但发展变化较少。砂砾石坝壳多采用人畜力或蒸汽机驱动机具压实,坝坡稳定是早期持续面对较多的关键技术问题。随着以瑞典圆弧法[16]为代表的稳定分析方法提出,坝坡坡比选择技术依据增强,坝坡稳定性问题得到初步解决。

最早的心墙坝主要包括坝壳和心墙两个基本分区。心墙裂缝、渗漏甚至渗透破坏等渗透稳定问题,是心墙坝早期面对的又一关键难题。工程界普遍接受心墙模量低、坝壳模量高,两者间可能因变形不协调导致裂缝和渗透破坏的认识[1,20]。1852年Bilberry坝渗透破坏发生后,一些新建工程的坝壳中靠近心墙的位置开始单设一个过渡区用以协调变形[17]。这个分区后来进一步分为过渡区和反滤区,反滤区更多用于心墙渗流保护。心墙和反滤、过渡层的组合较好适应堆石体变形并对心墙起到反滤保护作用,自此形成了心墙坝标准化体型的雏形。

心墙坝早期建设热点主要是欧洲及后来的北美,不同地区采用的心墙填筑方法有一定区别,心墙厚度也有较大差异。(1)一类是薄心墙坝,采用搅拌黏土(Puddle Clay)作为心墙。据报道[17]最早见于18世纪中后期,1940年代前,在西欧及澳大利亚、印度等地广泛用于土质心墙[17-18]。搅拌黏土是对黏土加入较多的水,进行搅拌破坏黏土自身结构后形成的相对均匀材料。如果搅拌黏土心墙黏粒含量过高,则加入砂砾石以减小黏性[19]。早期施工中,直接在仓面搅拌,之后压实。经过后来的料场加水拌和阶段,到20世纪演变为搅拌机拌和、现场人力畜力夯实。搅拌黏土心墙宽度多较窄,铺层厚度也一般较薄,早期多为200 mm,后来逐步减小为100 mm~150 mm。(2)另一类是厚心墙坝,采用水力冲填法或压实法修建心墙,体型通常整体较宽。其中,压实法修建的厚心墙坝源于心墙式分区坝,心墙上下游坡比最大高达2∶1~1∶1,多见于北美。

早期心墙坝绝大多数采用直立心墙。为节省坝壳填筑方量、避免心墙填筑施工受降雨影响而对坝体施工进度的制约,实践中发展出将原直立心墙倾向上游布置的方式,即斜心墙。这种做法在1880—1890年即有实践,一般见于小型工程,多未在心墙后设置反滤,也尚未考虑心墙与坝壳变形协调的需要。

1920—1940年代,心墙坝发展略有加快,建成了Fort Peck水力冲填心墙砂砾石坝(76 m,1940年)等较高的心墙坝。同时内燃机驱动的拖拉机、推土机等运输机具和羊足碾等碾压机具引入心墙坝建设中,反滤准则[21-26]、土分类方法[27]、压实标准确定方法[28-29]等在内的土力学理论[30]取得较大发展,筑坝相关理论和技术积累,为1940年代开始的心墙坝现代化过渡形成了技术基础。

3 心墙坝现代化过渡期(1940—1964年)

3.1 过渡发展 1940年代之前,堆石坝专指表面防渗、支撑体为抛填爆破堆石料的面板坝[31],例如木板护面面板坝[32];之后堆石料开始用作心墙坝坝壳材料[33],“心墙堆石坝”出现并开始快速发展并向现代化过渡。到1950年前后,心墙堆石坝和心墙砂砾石坝坝高均达100 m级,美国Watauga直心墙抛填堆石坝(97.5 m,1948年)、加拿大Kenney斜心墙抛填堆石坝[34](99 m,1952年)、美国Cherry Valley直心墙抛填堆石坝[35](96 m,1956年)、美国Mud Mountain直心墙抛填堆石坝(131.7m,1948年),以及美国Anderson Ranch厚心墙砂砾石坝(104.9 m,1951年)建成,是当时世界上最高的几座土石坝。

经过20多年的相互借鉴、逐步同化,心墙砂砾石坝和心墙堆石坝在坝高上继续进步并达150 m级。到1960年和1962年,瑞士Goschenenalp(又名Goschenen,坝高152 m)抛填堆石心墙坝[33]和美国Trinity心墙砂砾石坝分别建成(164 m),成为土石坝中两座最高坝,由于心墙堆石坝中堆石体积占比较高,类似面板堆石坝,Cooke于1964年提出[10]将心墙堆石坝与面板堆石坝统称堆石坝。堆石的概念也相应扩大,涵盖了爆破堆石料和开挖砂砾石料。此后土质心墙土石坝也开始常被称为土质心墙堆石坝或心墙堆石坝。

本阶段心墙坝的另一个重要过渡是从直心墙为主转变为直心墙、斜心墙共存,斜心墙坝快速发展。1942年美国Nathahala坝(80 m)[36]是真正采用碾压土质斜心墙的第一座大型工程,之后是高99m的加拿大Kenney坝[34]。Lewis(1955)系统性的提出了斜心墙土石坝的设计准则[37]。在此基础上,1962年巴西Furnas坝(127 m)、瑞典Holjes坝(81 m)等一批斜心墙坝成功建设。

心墙坝的技术进步,加之面板坝固有的面板抗裂难题[10],心墙坝成为高土石坝优选坝型,代表性工程为150 m级的美国Trinity厚心墙砂砾石坝和瑞士Goschenenalp、墨西哥EL Infiernillo[38-40](148 m,1964年)、奥地利Gepatsch[41](153 m,1964年)等薄心墙堆石坝。美国Swift心墙堆石坝(158m)在覆盖层中开挖截水槽,自截水槽底开始填筑心墙,与覆盖层中钢板截水墙、基岩帷幕灌浆一起形成防渗体系,工程于1958年建成,至此,修建在深厚覆盖层上的心墙坝高也突破150 m。

在现代化过渡阶段,心墙坝在前期探索基础上建立了坝体断面分区和坝料选择、施工方法等在内的筑坝技术路线,坝坡稳定和渗透稳定问题得到保证,坝体体型趋向标准。美国Cougar等工程在坝壳填筑时引入了振动碾压技术,为后期高速发展奠定了基础。一大批高心墙坝在开始设计或建设,心墙坝的高速发展时期即将到来。

这个阶段,我国兴建的心墙坝数量较少,主要是砂砾石坝壳的黏土心墙坝,坝高超过15 m的仅板桥(25 m)、官厅(45 m)、大伙房(48m)等。坝高82.5 m、当时名列亚洲第一的毛家村心墙坝[42-43]于 1958年开工(1970年竣工)。

3.2 心墙发展 1940—1950年代,碾压土质心墙逐步取代了搅拌黏土心墙、水力冲填心墙,成为最多见的心墙种类。土料选择范围、施工工艺也有了较大扩展,最为突出的,心墙土料对粒径的要求已较为宽松。挪威Slottmoberget坝[44]采用剔除粒径大于300 mm漂石后的宽级配冰碛土填筑心墙,工程过程中还开展了不剔除漂石、直接采用最大粒径接近600 mm原级配冰碛土,铺层超过900 mm的碾压试验。人工掺配心墙土料开始应用于心墙坝,1961年建成的日本Miboro斜心墙堆石坝[45](126 m)采用平铺立采法人工掺配最大粒径150 mm的破碎级配花岗岩料(含量80%)、黏土(含量20%),形成宽级配砾石土用于心墙填筑;瑞士Goschenenalp薄心墙堆石坝则反之,在冰碛土中人工掺配黏土以填筑心墙[10]。

伴随着1950—1960年代欧洲工程建设中追求充分利用材料能力的趋势(同期的Malpasset等拱坝建设中,也有类似趋势),一些薄心墙坝出现了较为突出的心墙厚度趋薄倾向。据Steer和Binnie报道(1951),当时正在建设的英国某心墙坝(35.7 m)心墙坡比已高达1∶0.017,顶部、底部最小厚度分别仅为0.91 m、2.13 m,平均水力比降超过15。而后来建成的墨西哥EL Infiernillo薄心墙堆石坝[47-48],心墙上下游坡比高达1∶0.08,底部厚度不到30 m;奥地利Gepatsch薄心墙堆石坝,心墙上下游侧坡比也达1∶0.125,底宽仅40.8 m;瑞士Goschenenalp薄心墙堆石坝心墙上下游坡比为1∶0.167。这种趋势到1960年代中期后因为一些薄心墙坝的渗透破坏才得以缓解,心墙厚度有所增大。

心墙与岸坡接触带的安全性开始得到重视,一些心墙底部靠近岸坡位置进行了局部扩大,如Holjes、Furnas、Kokin Brod 和 Infiernillo[10]。

3.3 坝壳发展 本阶段虽建成的最高坝是心墙砂砾石坝(164 m的Trinity坝),但坝壳材料发展更多集中于堆石料。在早期堆石料多采用水冲抛填,对堆石质量要求较高,水和堆石体积比一般为3∶1,抛填厚度最大达50 m~60 m[17,33]。一些堆石质量略差(如细料含量高)的工程采用了过渡性方法,将抛填厚度减小至3 m~3.6 m,并在水冲抛填基础上采用拖拉机、推土机等进行碾压,如瑞士Goschenen坝、日本Miboro坝[34]。后期的抛填堆石层厚减小至0.6 m,典型例子是1955年建成的菲律宾Ambuklao坝(128 m)、1958年建成的美国Brownlee坝(122 m)[49]。

1960年前后,坝壳填筑方式从水冲抛填过渡到振动碾压。美国Cougar斜心墙堆石坝(坝高158m,1956—1964年)成为第一座使用振动碾压实堆石的心墙坝[50],施工中引入了自1930年代开始用于欧洲道路无黏性土压实、但一直未广泛应用于坝体堆石压实的碾压机,其坝体填筑中最早采用大吨位静碾压实,1963年后(坝体填筑高度已超过60%),引入5t和10t光面振动碾,先用于过渡区堆石料碾压,后用于全断面碾压[51]。同期,美国Navajo斜心墙堆石坝(坝高118 m,1959—1963年)首先开始使用振动碾压实坝壳砂砾料区[32,52]。至此,坝壳粗粒料填筑压实从水冲抛填过渡到碾压压实(Cooke[33,53]1984,1993),堆石铺层厚度下降至2 m以下,并在碾压过程中洒水,较好控制了坝壳变形。

尽管堆石的非线性强度理论还未完全形成,但与心墙类似,尽量发挥材料强度、采用较瘦体型的趋势,在一些工程的坝壳坡比上也有了突出体现,比较典型的,153 m高的Gepatsch薄心墙堆石坝上下游坡比均达1∶1.5;其他一些高坝,也在坝坡上部采用了1∶1.5的坡比。

4 心墙坝高速发展期(1965—1980年)

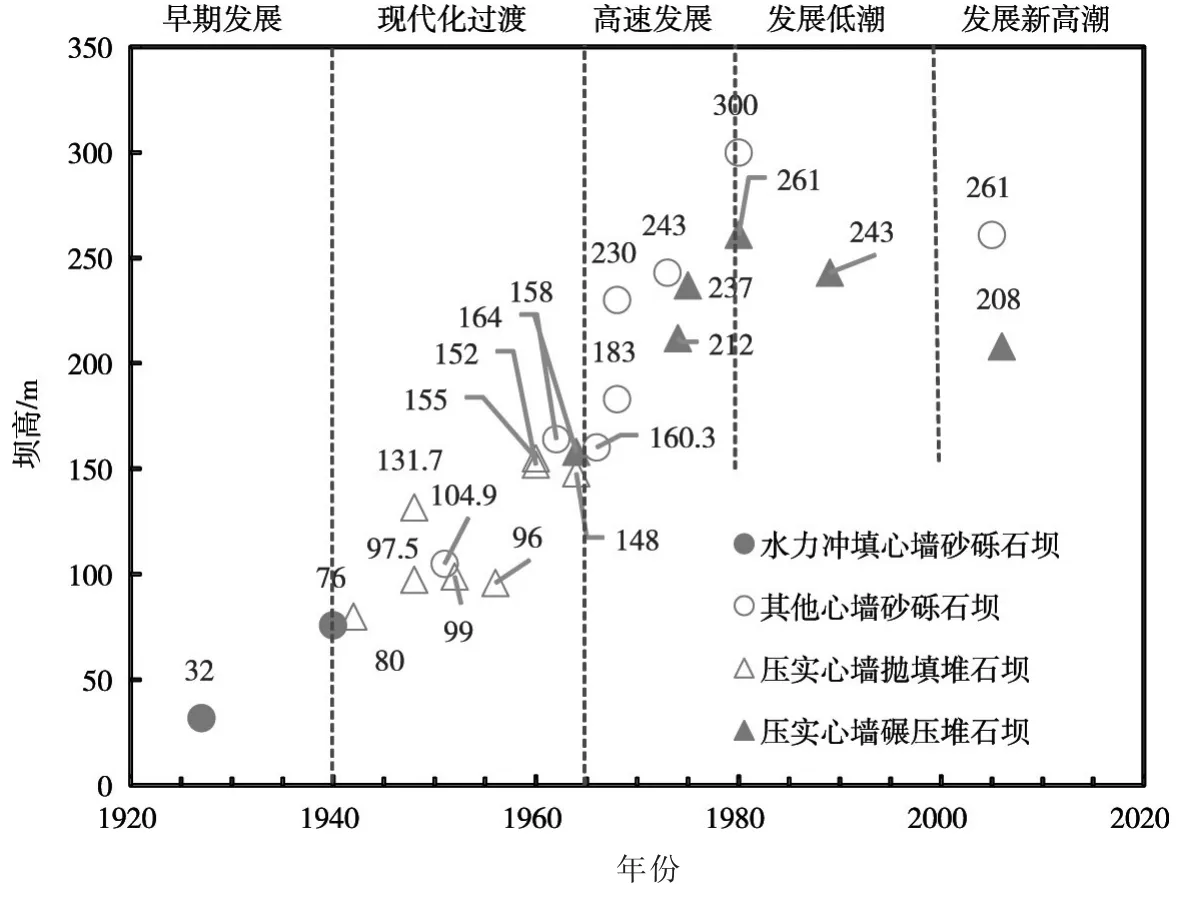

4.1 坝高快速突破 1965年后近15年间,在北美、欧洲、拉美和前苏联等地区的强烈建设需求推动下,心墙坝在前期技术积累基础上迎来高速发展,坝高取得大幅跨越,如图1所示。

图1 国外不同类别心墙坝代表性工程坝高发展情况(数值为坝高)

一大批100 m~200 m级高心墙坝在这个阶段成功建成,如1960年代的印度尼西亚Djatiluhur斜心墙堆石坝(110 m,1965年)、埃及Aswan高心墙堆石坝(坝高111 m、覆盖层深230 m,1969年)、加拿大Portage Mountain厚心墙砂砾石坝(又名W.A.C Bennett坝,坝高183 m,1967年竣工)和1970年代苏联Charvak亚黏土心墙堆石坝(168 m,1972年)、澳大利亚Dartmouth心墙堆石坝(180 m,1979年)、美国New Melone心墙堆石坝(191 m,1979年)等。1968年,美国最高坝、Oroville黏土斜心墙砂砾石坝(234.8 m)建成,心墙坝最大坝高突破200m,成为当时最高土石坝。1970年代,土耳其Keban心墙堆石坝(212 m,1973年)、加拿大Mica斜心墙砂砾石坝(242 m,1973年)、哥伦比亚Chi⁃vor斜心墙堆石坝[54-55](又名 La Esmeralda,坝高 235 m,1975年)、墨西哥 Chicoasén心墙堆石坝[56,57](又名Manuel Moreno Torres,坝高261 m,1980年)、前苏联Nurek心墙砂砾石坝(300 m,1980年)建成,心墙坝最大坝高达到300m,并超越其他坝型,成为当时世界上最高坝。

心墙坝成为当时在覆盖层上建设高坝时几乎唯一的选择。一些覆盖层较深的工程,如埃及Aswan高坝[58](坝高 111 m、防渗帷幕深 170 m,1970年)、加拿大 Manicouagan-3[59](坝高 107 m、防渗墙深131 m,1975年)等,采用灌浆帷幕、混凝土防渗墙与上部心墙连接共同进行防渗。一些覆盖层相对较浅的工程,则采取了挖除心墙下覆盖层、将心墙置于基岩面或基岩面混凝土垫座上的方案,如早期建设的奥地利Gepatsch和本阶段建设的哥伦比亚Chivor、墨西哥Chicoasén等,其中Chivor和Chi⁃coasén开挖深度均达55 m。美国垦务局在较差的坝基上修建了系列工程,如前期修建的Trinity土心墙砂砾石坝,采用了覆盖层上部截水槽、覆盖层下部钢板截水墙与基岩帷幕灌浆连接的防渗方案;一些没有河床覆盖层但基岩条件相对较差的工程,也采取覆盖层上心墙坝类似的方法,开挖心墙下较差基岩形成截水槽,并在其中回填心墙、与上部心墙联合进行防渗,如Teton土心墙砂壳坝(93 m,1975年),在基岩中开挖了深达21 m的截水槽以取代基岩灌浆;同属美国垦务局、前期修建的Fon⁃tenelle砂卵砾石坝壳心墙坝[32,60](57.3 m,1964年),采用了相对折衷的方案,在基岩中开挖一定深度的截水槽,并在截水槽下设近20m的灌浆帷幕联合防渗。

在这个时期,我国的心墙坝建设也取得了一定进展,坝高达到100 m级。1973年中国台湾省建成曾文直立心墙分区碾压土石坝(133 m),心墙土料采用溢洪道开挖风化料,坝壳采用河床开挖砂砾石、砂卵石及溢洪道开挖石渣料。1976年在深覆盖层上建成了坝高101.8 m的碧口壤土心墙土石坝,坝壳采用砂砾石、堆石和石渣等多种材料填筑[61-62],防渗墙处理深度达68.5 m,是中国大陆第一座坝高超过100 m的土石坝。

4.2 坝壳发展 与坝高的跨越发展对应,本阶段坝壳振动碾压施工技术逐步成熟。坝壳碾压中根据区分母岩种类采用不同的铺层厚度、碾压遍数,硬度较高的堆石料铺层1 m、碾压4遍,较软的堆石料铺层0.6 m、碾压6遍,碾压填筑中一般按20%的体积比例加水。坝壳砂砾料碾压厚度多为0.3-0.9 m,砂砾石粒径较小或细粒含量高时采用较小层厚。坝壳采用软岩料或砂砾料时,需要校核排水性能[33],必要时在坝体内设置竖向排水和岸坡排水等。振动碾压后的粗粒料密实度和强度、模量等都大幅提高,支撑了特高坝建设需要。此外,砂砾石开挖料利用经济性高、变形模量高(根据实测,碾压砂砾料模量约为碾压堆石料的5~10倍[33])的优点被进一步充分认识,应用在Oroville、Mi⁃ca、Nurek及后来的Tehri等超200m特高心墙坝中。

本阶段砂砾石坝壳心墙坝和堆石坝壳心墙坝的特征进一步融合,大坝体型继续向标准化发展。随着粗粒料抗剪强度非线性理论的建立[63-65],以及采用较瘦体型趋势的继续,部分心墙坝充分挖掘了材料潜力,坝坡坡比极值进一步提高。比较典型的是巴西1980年建成的Salto Santiago斜心墙堆石坝,下游坝坡坡比仅1∶1.4;此后,1981年建成的巴西Emborcacão斜心墙堆石坝[66],上下游坝坡坡比分别为1∶1.8和1∶1.4。而多数高坝及超过200 m特高坝则在体型上保留了较大裕度,下游坝坡坡比多为1∶2.0(Nurek采用1∶2.2),上游坡比则更缓;仅哥伦比亚Chivor斜心墙堆石坝,上下游坡比达1∶1.8(其中下游坝顶附近 1∶1.7)[9]。

4.3 心墙发展 本阶段,心墙坝坝坡稳定和渗流稳定基本问题得到解决,心墙的发展变化多围绕心墙突然渗漏和坝顶纵向裂缝等特殊问题的应对。

受上一阶段部分薄心墙厚度“极薄”趋势的影响,本阶段初期的部分心墙厚度仍较小、心墙上下游侧坡比较高。在多座冰碛土薄心墙坝的砾石土心墙出现突然渗漏、冲蚀破坏事故后,渗漏工程监测资料分析中发现,心墙中竖向土压力小于上覆土体重量,存在坝壳对心墙的拱效应和应力转移现象[67]。同时,El Infiernillo、Gepatsch、Scammonden等未出现渗漏事故的工程,在薄心墙土压力监测中也发现了类似应力减小现象。其时工程界较多认为薄心墙所受拱效应及其引发的水力劈裂是渗漏事故的发生原因[68]。

虽事故原因的认识当时就存在一定争议,并在后来出现了反思,而事故原因和大坝性态的复杂规律至今仍有待分析,但工程中仍相应采取了一定措施来应对。一些工程加厚了直心墙,此后的“薄心墙”底宽多取为高度的20%~40%,内部平均水力比降为2.5~5。一些工程则认为倾向上游的斜心墙有利于拱效应应对[69],可获得较好的心墙应力条件,避免心墙裂缝和水力劈裂。由此,技术体系产生于1950年前后、大规模应用时间不足20年的斜心墙方案在很多100 m-200 m高坝和大多数超过200m的特高坝中得到大胆应用,如1970年前后建成的Oroville、Mica和Chivor等,以及后来建成的Guavio和Tehri。但值得注意的是,虽上述坝高超过200 m的工程未见运行异常报告,1970年前后建设的坝高100 m~200 m、坝壳采用爆破堆石料的心墙坝,特别是斜心墙坝中,出现了不少大规模坝顶纵向裂缝的案例。1970年代末期及以后建成的高心墙坝中,直心墙的比例又有所提高,可能与上述裂缝等问题存在一定联系。

特别值得一提的是,为了更好了解心墙的变形状态,并为可能的后期维修加固提供路径,本阶段前苏联建成的Charvak亚黏土心墙堆石坝、Nurke砾石土心墙砂砾石坝以及后来在前苏联技术支持下修建的印度Tehri砾石土斜心墙砂砾石坝,开创性的在心墙中上部设置了监测/维修混凝土廊道[8],总体运行良好。

坝体纵断面上,狭窄河谷两岸陡峻岸坡(及岸坡深槽)对坝体的拱效应特别是对心墙竖向应力的减小作用在这个阶段得到工程界认识和关注。Chicoasén心墙坝修建在岸坡坡比最大达1∶0.1、且一侧岸坡存在明显变坡的河谷中,设计中曾对比多个方案,选定了在河谷底部深槽铺填特殊心墙材料,在心墙底部与陡峻岸坡接触面铺设塑性较高的土料并使该塑性土料区沿变坡点以下的中下部岸坡坡度延长线穿过心墙的独特设计[57]。而河谷深槽、河谷两岸陡峻岸坡对心墙的约束和竖向应力的削减作用也确实通过后期观测得到了验证[56,70]。Nurek心墙坝将两岸岸坡开挖为一致的坡比(“一坡到底”),在开挖后的岸坡表面浇筑混凝土垫座,在其上铺设塑性较高的接触土料层后再填筑心墙土料,以减小岸坡对心墙变形的约束[8]。这种在心墙下布置较为顺直的岸坡混凝土垫座,并在垫座上、心墙底部设置接触黏土的做法,后来也在印度Tehri和我国两河口、双江口、RM等工程中得到采用。

为了充分利用岸坡的拱效应,以增大心墙坝中数值较小的顺坝轴线方向应力,一些工程采用了曲线型的坝轴线,例如埃及Aswan高坝等,但是,需要注意的是,采用曲线型坝轴线的不少工程仍出现了坝顶纵向裂缝、突然渗漏等问题,如坝顶裂缝的Cougar和突然渗漏的Hyttejuvet、Matahiña、Viddalsvatn等,似没有表现出应力变形方面特别的优点。

5 心墙坝发展低潮期(1981—2001年)

进入1980年代后,西方各国水利水电开发程度已达较高水平,大坝安全、环保等问题受到的空前重视,加之经济发展对大坝建设的需求降低等各方面原因,世界各国特别是欧美、前苏联等地区大坝建设速度明显放缓,心墙坝的发展也进入低潮期。这个期间国际上仅在1989年建成一座特高心墙坝即哥伦比亚Guavio斜心墙堆石坝(又名Alberto Lleras C.,坝高246 m)。此外,印度在前苏联技术支持下开始修建其最高坝Tehri砾石土斜心墙砂砾石坝[71](260.5 m)。

我国的心墙坝建设数量较1960—1970年代有所减少,但在坝高上仍取得了一定发展。1982年,石头河心墙坝(114 m)填筑完成,其河床部分采用黏土心墙土石坝,两岸阶地逐渐扩大心墙过渡为均质土坝;坝壳采用砂卵石,部分利用了隧洞开挖石渣和筛选超径卵漂石。1989年,中国大陆首座采用风化料填筑心墙的堆石坝鲁布革(103.8 m)竣工,心墙采用了全风化砂页岩混合料。小浪底工程于2001年成功在深厚覆盖层上建成最大坝高160 m的壤土斜心墙堆石坝,采用基岩单排灌浆幕和厚1.2 m、最大造孔深度81.9 m的混凝土防渗墙与壤土斜心墙连接,形成垂直向防渗系统。坝内设上爬式内铺盖,一侧与斜心墙连接,另一侧与拦洪主围堰的黏土防渗斜墙相连,形成水平向辅助防渗系统。大坝初期运用以垂直防渗为主,后期随着水库淤积发展,水平防渗系统承担水头逐步增大,坝基渗透稳定性逐步增大、渗漏量逐渐减小(林秀山和景来红[72],殷保合[73])。

6 心墙坝发展高潮期(2002年后)

2002年后,发展中国家的坝工建设趋于活跃,国外建成两座特高心墙坝,即巴西Irapé砾石土心墙堆石坝[74](208 m,2006年)和印度Tehri砾石土心墙砂砾石坝(历时17年于2005年建成)。Tehri也根据前苏联Charvak和Nurek的经验,在砾石土心墙中上部设置了混凝土监测/维修廊道。值得一提的是,Tehri水电站与下游Koteshwar水电站(建成于2011年)一起组成Tehri-Koteshwar混合蓄能电站,Tehri作为混合蓄能电站上库的挡水建筑物,是罕见面临高水位变动速度和幅度的特高心墙坝。

从1980年代开始,中国针对心墙坝建设开展了大量研究,特别强调了前期国外建设中还未完全解决的变形控制问题,通过试验系统研究了坝料在施工和运行过程中的复杂变形特性,自主编制了心墙坝应力变形和渗流耦合三维计算程序[75]、边坡稳定分析软件[76]等,并大量应用到实际工程,应力变形与渗流的耦合作用、应力变形非线性、渗透系数非线性、强度非线性、堆石料流变变形和湿化变形在预测分析中得到考虑[77],心墙坝建设的定量化程度大幅提升,大坝性态认知水平快速提高。

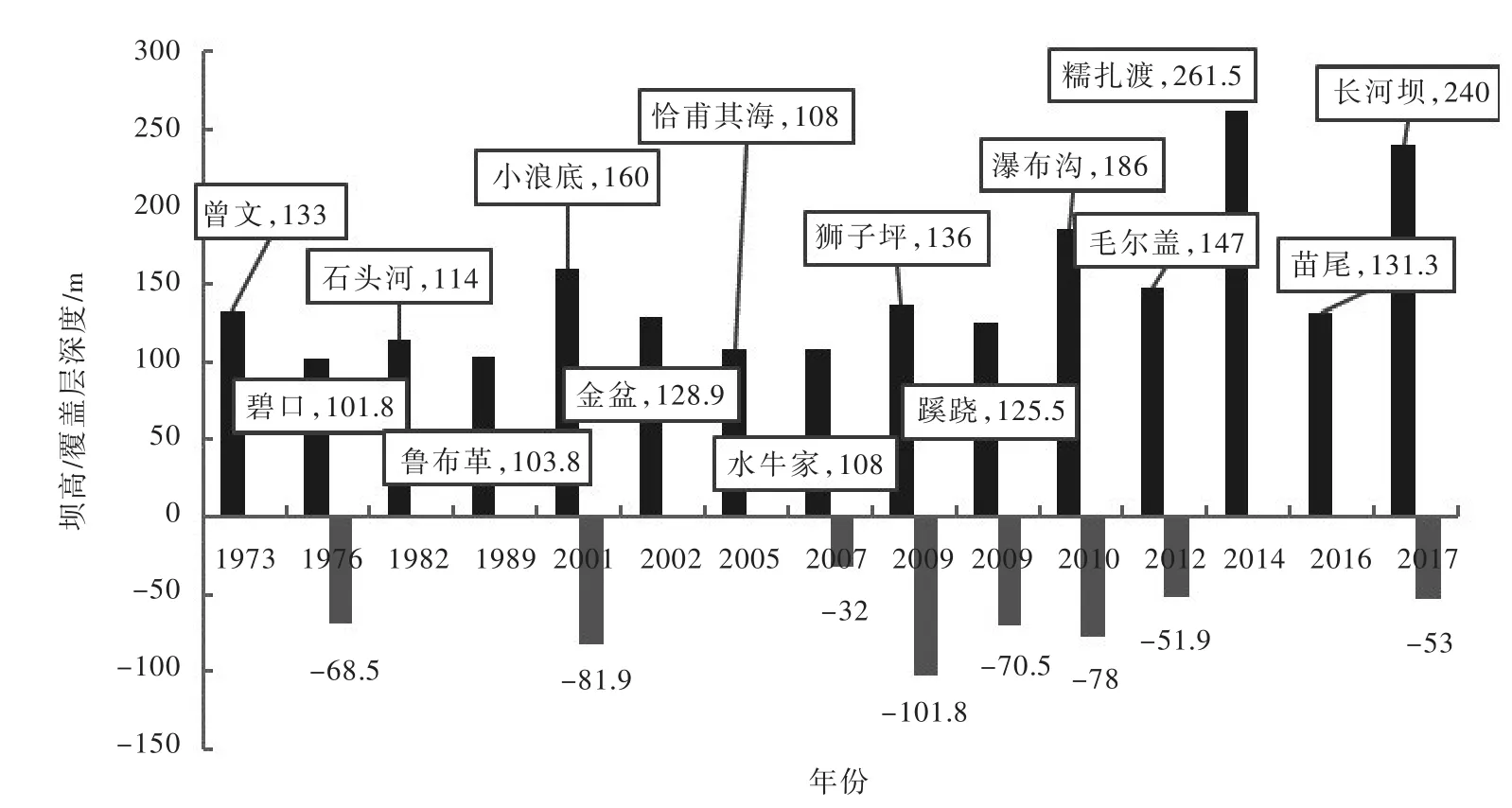

在不断提升的预测分析能力等技术进步基础上,配合经济社会发展的需求,本阶段中国心墙坝建设快速发展,在世界上形成了心墙坝发展新高潮。在小浪底之后,建成了一批100 m级高心墙坝,如金盆心墙砂砾石坝、恰甫其海心墙砂砾石坝[78]、水牛家碎石土心墙堆石(砂砾石)坝、狮子坪碎石土心墙堆石坝、跷蹊砾石土心墙堆石坝、毛尔盖砾石土心墙堆石坝、苗尾砾石土心墙堆石坝等。坝基垂直防渗技术特别是防渗墙技术长足发展,处理深度不断攀升,防渗效果良好,如图2所示。在发展新高潮中,心墙坝断面标准化趋势进一步强化,基本确立了(砾石)土心墙与坝基覆盖层防渗墙和基岩灌浆帷幕联合,垂直防渗为主、水平防渗为辅的防渗模式。坝料运用进一步扩展,砂砾石料多应用于100 m级及以下心墙坝,较大坝高的心墙坝一般采用堆石料作为坝壳,软岩、石渣、风化料等也被应用于坝壳。黏土心墙料更多应用在100 m级及以下工程;除小浪底外,超过100 m级心墙坝中一般采用砾石土作为心墙土料,人工掺配砾石土和天然砾石土如冰碛土等应用于心墙,黏粒含量限制有所突破。对于采用砾石土心墙的高坝,心墙一般直立,心墙上下游坡比多为1∶0.2~1∶0.25,在两岸岸坡基岩混凝土盖板与砾石土心墙之间设接触黏土层;大坝上下游坝坡坡比多为1∶2.0左右。

图2 中国100m以上高心墙及覆盖层深度发展历程

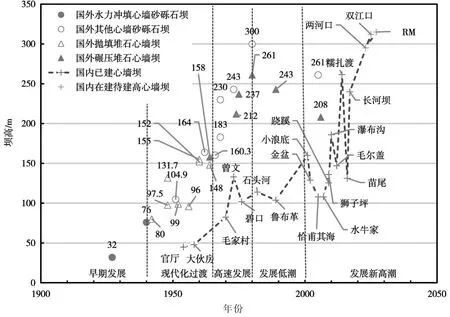

除预测分析能力提升外,施工工艺进步为心墙坝变形控制提供了手段,推动了工程进步和发展。振动碾吨位不断提高,附加质量法等检测技术引入施工质量控制,数字大坝理论提出并应用到高坝质量控制中[79-81],并逐步向向智能化发展[82]。在此基础上,中国超200 m特高心墙坝在坝高不断突破的同时,实现了高质量发展。在深厚覆盖层上建成了瀑布沟(坝高186 m、防渗墙深78 m,2009年)、长河坝[83](坝高240 m、防渗墙深53 m,2018年)等砾石土心墙堆石坝,瀑布沟心墙采用的冰碛土细粒含量低、砾石超量且严重超径,施工中筛分后用于心墙填筑[84]。建成了亚洲第一、世界第二高的糯扎渡砾石土心墙堆石坝(261.5 m,2012年),其上游、下游坝坡坡比分别达1∶1.9和1∶1.8,心墙系中国首次在高坝中采用人工掺配砾石土,大坝渗漏量仅10L/s左右,远低于国际同类工程[85];两河口(295 m)、双江口(312m)等300 m级砾石土心墙堆石坝开工建设,也均采用人工掺配砾石土心墙;与瀑布沟、长河坝类似,采用天然砾石土作为心墙料的RM心墙堆石坝(315 m)开始规划设计,中国的心墙坝建设在本阶段逐步赶超国际水平(如图3)。从发展趋势上看,随着预测分析能力、施工控制水平的提升,心墙坝冲击更大坝高的技术条件将逐渐成熟。

图3 国内高心墙坝发展与国际情况对比

需要注意的是,在心墙坝发展新高潮阶段,仍有一些高心墙坝出现了坝顶纵向裂缝、突然渗漏等特殊现象[70,86]。这些工程既有建设在深覆盖层上、坝基修建有混凝土防渗墙的,也有建设在基岩上的;但一般均为砾石土心墙堆石坝,且多在建成后初次蓄水过程中表现出较大变形,可能与变形控制及与其相关的渗流控制均存在密切关系。这些特殊现象也提醒工程界,尚需继续开展研究,进一步提高预测分析能力、发展质量安全管控技术手段。

7 结语

本文将土质心墙土石坝(心墙坝)沿革及体型和材料发展历程分为5个阶段进行了回顾。

第1个阶段为心墙坝早期发展阶段。心墙坝起源于土坝,早期均以砂砾石作为坝壳,心墙则分别按窄心墙(搅拌黏土心墙)和厚心墙(水力冲填、压实黏土)两条路径独立发展。随着稳定分析理论发展和反滤的引入,坝坡稳定、渗透稳定问题基本解决,直心墙为主、外覆反滤和坝壳的心墙坝标准化体型雏形基本形成。本阶段末期的20年,大型运输碾压机具引入和土力学理论发展,为心墙坝现代过渡奠定了技术基础。

第2个阶段为心墙坝现代化过渡阶段。坝壳爆破堆石料、天然或掺配砾石土心墙料等引入心墙坝,筑坝材料来源大幅扩展,心墙坝坝高突破150 m。心墙逐步过渡为压实黏土心墙,但厚、薄两极化现象仍在继续;斜心墙设计理论系统化,心墙体型由主要为直心墙过渡为直心墙、斜心墙并存,斜心墙占比增速大;坝壳砂砾石、堆石施工方法逐步融合同化。坝体施工方法向全断面碾压过渡,并开始进行振动碾压实践。本阶段大坝建设中出现了充分挖掘材料潜力,心墙厚度趋薄、坝坡趋陡的现象。

第3个阶段为心墙坝高速发展阶段。砂砾石坝壳心墙坝和堆石坝壳心墙坝的特征进一步融合,心墙厚度也逐步趋同,大坝体型继续向标准化发展。坝基覆盖层处理能力提升,振动碾压施工技术逐步成熟,坝料密实度、强度、模量等大幅提高,最大坝高快速提高并达到300 m,成为世界最高坝。随着有限元技术引入心墙坝建设,分析预测在心墙坝建设中的作用逐步显现[70]。由于粗粒料非线性强度理论发展,以及振动碾压带来的密度和强度、模量进一步提升,采用较瘦体型的趋势有所发展,坝坡坡比极值进一步提高。与此同时,心墙坝出现突然渗漏和坝顶纵向裂缝等特殊问题,大坝变形和与之相关的渗流问题逐步凸显,坝壳与心墙的相互作用、岸坡对大坝变形的约束受到关注,岸坡和心墙底部特殊处理等得到重视。本阶段后期,斜心墙占比降低、直心墙比例提高的趋势开始出现。

第4个阶段为心墙坝发展低潮阶段。国际心墙坝建设发展速度大幅度降低;中国心墙坝发展有所加快,最大坝高突破100 m,最大达160 m。本阶段中,中国自主编制了心墙坝应力变形分析软件、坝坡稳定分析软件等,心墙坝建设的定量化程度大幅提升,材料力学特性的多种非线性因素及时间效应等在分析预测中得到考虑,大坝性态认知水平快速提高,为下一阶段发展新高潮奠定了基础。

第5个阶段为心墙坝发展新高潮阶段。以中国为代表,发展中国家的坝工建设趋于活跃,配合经济社会发展的需求,中国等国家心墙坝建设快速发展,在世界上形成了心墙坝发展新高潮。结构性态预测分析、碾压施工质量控制在质量和安全保障中起到突出作用,心墙坝建设中经验把握与分析预测、精细控制结合,断面标准化趋势进一步强化,直心墙比例进一步提高,确立了直立薄(砾石)土心墙与坝基覆盖层防渗墙和基岩灌浆帷幕联合,垂直防渗为主、水平防渗为辅的防渗模式,断面各坡比相对固定。坝料来源进一步扩展,砂砾石料和包括软岩、石渣、风化料等在内的堆石料广泛应用于坝壳;多种黏性土料、人工掺配砾石土和天然砾石土如冰碛土等应用于心墙,黏粒含量、最大粒径等的限制不断突破。

心墙坝发展和跨越,虽需求来自经济社会发展,但动力本质上还是源自岩土力学理论、施工控制技术的发展。理论、技术的引领作用,在心墙坝的发展中体现得尤为明显。

立足过去,探索坝料特性、预测性态发展、更新暨有认知的需要仍然存在;面向未来,适应复杂环境、应用当地材料、突破暨有坝高的要求愈加强烈。继续开展研究,进一步提高心墙坝材料特性和结构性态的把握和预测能力,发展大坝变形和渗流控制的施工及运行管控手段,心墙坝冲击更大坝高、支撑经济社会高质量发展的技术条件将逐渐成熟。