基于提高岗位胜任力的实验技术队伍建设探索

2021-09-09方东红

荆 晶, 王 宁, 李 晓, 方东红

(吉林大学a.实验室管理处;b.人力资源处,长春130012)

0 引 言

党的十八大以来,习近平总书记对教师队伍建设高度重视,提出“兴国必先强师”“教师是立教之本、兴教之源”,要把“政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超作为新时代加强教师队伍改革建设的根本要求与基本标准”等[1-2],充分体现了加强高素质教师队伍建设的重要战略意义。实验技术队伍作为高校师资队伍中不可或缺的重要组成部分,是高校人才培养和科技创新的重要力量[3-5]。实验技术队伍岗位胜任力高低直接影响队伍整体建设水平,进而影响高校的事业发展。多数学者认为“胜任力与岗位工作情境、个体显性或隐性综合素质、个体工作绩效等具有相关性”[6-8]。综合学术界对教师胜任力的研究,结合高校实验技术岗位工作的特点,实验技术人员胜任力核心要素包括专业知识、专业技能、职业品格、人格特质等[9],而影响实验技术人员岗位胜任力的主要因素包括队伍的建设规划、职责定位、体制机制、支撑条件和自身的专业素养、职业发展观、价值追求、综合素质等。因此,随着教育事业的快速发展,多措并举提高实验技术队伍岗位胜任力,是当前实验技术队伍建设的着力点和落脚点,是新时代加快实验室建设发展、推进实验技术不断创新、提高仪器设备使用效益、保证实验室安全运行的必然要求,对助力一流人才培养必将产生重大而深远的影响。

1 提高实验技术队伍岗位胜任力的重要性

1.1 岗位胜任力是落实“立德树人”根本任务的需要

教师是一切教育活动的主体与主导者,是一切教育行为的实践与变革者,在落实“立德树人”根本任务、推进因材施教、促进学生全面发展进程中,无不需要教师具有完整的知识结构、高超的教学能力、高尚的师德修养、不懈的专业追求、无私的奉献精神[10]。实验技术队伍作为实践育人的第一资源,同样承担着传播知识、传播思想、传播真理的历史使命,肩负着塑造灵魂、塑造生命、塑造人格的时代重任,在培养造就一批具有家国情怀、富有创新精神、勇于投身实践、敢于责任担当的时代新人中具有举足轻重的地位。因此,不断提升实验技术队伍实践育人的能力与水平,是完成为党育人为国育才任务的迫切需要。

1.2 岗位胜任力是高校“双一流”建设的需要

一流师资队伍是新时代高等教育发展与提高的重要基石,是世界一流大学和一流学科建设的重要内容[11-12]。纵观国内外一流大学和一流学科建设,离不开领先世界技术的一流实验室作为支撑;一流实验室在人才培养、科学研究和社会服务中取得世界领先的成果,更离不开一流专业的实验技术团队[13]。随着“双一流”建设步伐加快,“高、精、尖”技术不断出现,人才培养模式不断创新,社会服务规模不断扩大,急需高素质的实验技术队伍作为支撑和保障。因此,只有不断提高实验技术队伍的岗位胜任力,才能助力高校“双一流”建设走上快车道。

1.3 岗位胜任力是社会和谐发展的需要

随着高校实验室的快速发展,学科交叉技术不断涌现,仪器设备设施不断增加,实验材料种类与数量不断增多,产学研结合更加紧密,实验室开放共享程度越来越高,实验室潜在安全、风险和问题更加复杂而严峻。实验室安全不仅直接关系到师生健康和生命安全、教育事业发展和学生成长成才,而且还关系到千家万户安宁、社会稳定和人民福祉[14]。实验技术队伍作为实验室管理的主力军,不仅需要高水平的专业技术,更需要具备良好的专业安全素养,才能为高校人才培养、人民安居乐业、社会和谐发展提供强有力保证。

2 提高实验技术队伍岗位胜任力的路径

2.1 加强顶层设计,保证队伍健康持续发展

清晰的发展规划、良好的职业发展前景,是引导实验技术队伍提升岗位胜任能力的重要驱动力[15]。针对目前实验技术队伍建设规划不到位、发展比例失衡问题[16],依据“科学规划、优化结构、精简高效、重心下移”的原则,结合学校师资发展规模和学科发展需要,制定与学校发展目标、结构、层次相匹配的实验技术队伍中长期发展规划。学校根据学科发展、实验室数量与层级、仪器设备及大型设备数量与价值、实践教学人时数、现有队伍结构状况等统筹制定全校技术队伍整体发展规划;院、系根据学科特点和实际岗位工作需要,提出具体年度建设计划。同时,规划中需明确分类定岗定编原则、职务晋升方案、职业发展目标等,并对新进技术人员实行人事代理(A、B岗)制度和相关考核机制,保证实验技术队伍建设规划易于落地,促进实验技术队伍高质量、强内涵持续发展。

2.2 明确职责定位,引导队伍职业发展方向

发挥实验技术队伍应有的作用,首先要明确这支队伍的职责定位和任务目标,为队伍指明努力和发展方向[17]。①分类设岗:根据学校技术岗位工作实际情况,将实验技术系列设为教学、科研和公共平台等3种类型岗位,保证不同类型岗位工作与实际工作内容相吻合。②明确不同类型岗位职责:3种类型岗位工作的基本职责包括实验室建设与管理、实践教学与管理、仪器设备使用与管理、科学研究及技术服务等4个方面,但不同类型岗位工作具体职责侧重点有所不同,教学实验技术岗侧重实践教学与管理工作,科研实验技术岗侧重科学研究与技术服务工作,公共平台实验技术岗侧重仪器设备使用与管理工作。这样,使每位技术人员更加清晰地认识到提高自身岗位胜任力应努力的方向,引导技术人员在各自岗位上建功立业。

2.3 建立分类职务评聘标准,引导结合岗位工作创新

2019年,教育部下发《关于深化本科教育教学改革,全面提高人才培养质量的意见》指出,要深化实验技术队伍职称制度改革、优化实验系列队伍结构。职称评聘标准与方法,是关系实验技术队伍自身发展、切身利益、努力方向和工作积极性、主动性、创造性发挥的大问题。针对目前实验技术职称评聘仍存在以科研成果为主、缺少符合岗位工作业绩和岗位工作创新成果评价等问题[18],重点从两个方面进行改革:①实验技术人员职务分为初级——助理实验师(助理工程师),中级——实验师(工程师),副高级——高级实验师(高级工程师),正高级——正高级实验师(正高级工程师)4级,解决了实验技术系列职务晋升原来正高级为教授级高级工程师、研究员等跨系列而不自成体系问题;②改变原来统一以科研成果为主要评价指标,建立分教学、科研、平台等3类实验技术岗,重点考察不同类型岗位工作业绩和岗位创新成果的职务晋升评价标准。教学实验技术岗侧重评价师德师风、实践教学工作与效果、其他分工任务等岗位工作业绩,以及在实践教学改革、实验技术研究、实验教学资源开发、实验室建设与管理等方面突出的代表性创新成果;科研实验技术岗侧重评价师德师风、科研技术服务、其他分工任务等工作业绩,以及在科学技术研究、实验技术研究、设备研制与功能开发、实验室建设与管理等方面突出的代表性创新成果;公共平台实验技术岗侧重评价师德师风、贵重大型设备使用与管理、技术服务效益、其他分工任务等工作业绩,以及在测试技术服务、仪器及平台研制与功能开发、平台技术保障、实验室建设与管理等方面突出的代表性成果。从而解决了实验技术职务聘任评价与岗位工作实际偏离的状况,引导实验技术队伍结合岗位工作不断创新。

2.4 强化职业培养培训,促进自身内涵发展

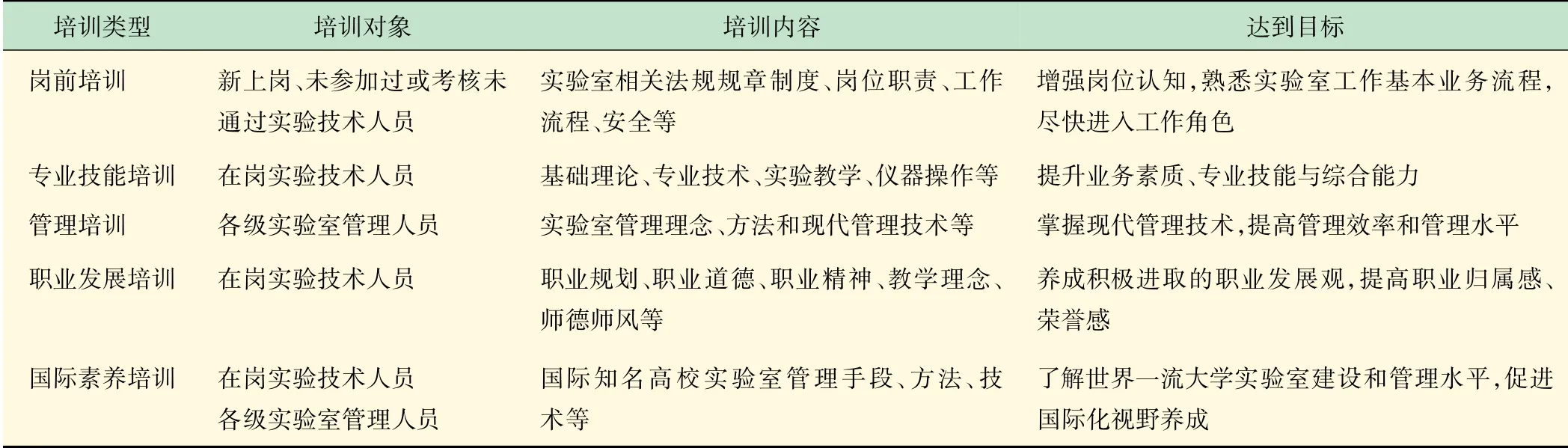

随着高校实验室日新月异的发展,对实验技术队伍的业务水平、管理能力和整体素质提出了新的要求。强化技术队伍的培养培训,不断提高岗位胜任能力迫在眉睫。为促进实验技术队伍自身内涵发展,本着“整体规划与分批落实结合、统一内容与专项内容结合、学校组织与中层组织结合”的原则,制定实验技术队伍培训与职业规划工作实施办法,建立了“5种类型、6种形式”的实验技术人员培训体系,即分为岗前、专业技能、管理、职业发展、国际素养等5种培训类型,采取校内培训班、专题报告、交流研讨、现场考察、校外派出学习及线上培训等6种形式,并规范了各种类型培训内容、培训目标(见表1)。同时,为树立“终身学习”观念、促进自身坚持学习,学校统一为各实验室订购了《实验技术与管理》《实验室研究与探索》《实验室科学》等期刊,并鼓励与支持各实验室根据学科特点订购特色期刊,定期组织体会交流,引导大家不断学习、提升理念、提高素质。经过强化实验技术队伍的培养培训,进一步促进了实验技术队伍思想政治素质和业务能力双重提高。

表1 实验技术队伍培养培训体系

2.5 建立考核激励政策,激发岗位工作创新活力

有效的考核评价与激励政策,不仅可以鞭策和激励人们为自己所热爱的事业不懈追求和奋斗,而且可以挖掘人的智慧潜能、激发创新活力、促进自身和事业协调发展。①建立有利于提升岗位胜任力的考核与激励办法:通过坚持“分类指导、重心下移、定性与定量结合”的原则,建立包括政治思想、工作态度、实验服务、实验室管理、技术研究、学习总结、工作效果等方面7个1级指标、23个2级指标的实验技术人员考核指标体系,实行由学校统一制定宏观指导性考核指标,基层单位结合不同类型岗位制定分类的具体考核指标。②建立依据考核结果的奖惩机制:根据“年度考核与任(聘)期考核结合”的原则,建立考核奖惩办法。考核结果设优秀、合格、基本合格、不合格。对年度考核结果为优秀的人员,同等情况下优先晋升专业技术职务,优先推荐出国进修学习、岗位聘任等;连续3年或任(聘)期考核为优秀的,适当增加业绩津贴奖励。年度考核结果为不合格的,不增加薪级工资,不予发放本年度业绩津贴、奖励绩效,扣发本年度岗位津贴;考核不合格的下一年度不予晋升职务,该不合格年度不计入职务晋升的任职年限;连续2年度考核不合格的,低聘一级职务并降低相应的岗位等级;连续3年度考核不合格的,学校予以解聘。③建立引导岗位创新的激励政策。通过设立“实验技术项目、实验技术成果奖励、优秀实验室奖、实验室工作先进个人、实验室安全奖和高端实验技术人才管理办法”等系列激励政策,激发实验技术队伍潜心钻研、不断创新的活力,引导实验技术人员不断提高自身岗位工作胜任力,带动和培养一批高端技术人才不断涌现。

3 实验技术队伍建设成效

经过多年实验技术队伍建设改革实践,取得了一定的成效。实验技术队伍结构发生了明显的变化,其中正高级职称占比8.7%、副高级职称占比36.5%、中级职称占比38.6%、博士学位占比18.9%、硕士学位占比41.1%、学士学位占比25.5%、40岁以下占比38.7%、55岁以上占比17.7%,职称结构、学历结构、年龄结构都在不断完善,趋于合理;实验技术人员更加安心本职工作,能够把全部或主要精力投入本职岗位,在实验教学、科学研究及公共服务等领域积极进取,岗位胜任力不断提升,取得了许多令人瞩目的成绩。在岗位创新领域,成效显著。如近几年来,在校级实验技术项目立项研究中,实验技术人员承担或参与的项目已达330余项,涉及实验技术人员近1 000人次,其中自主开发仪器设备及实验装置100余台套,并在教学科研领域得到应用或推广,改进实验技术手段或方法200余项,有力促进了人才培养质量的提升;在岗位服务领域,成绩喜人。如在2020年科技部、财政部开展的大型科研仪器开放共享评价考核工作中,我校考核结果为“优秀”,在高校中排名位列第3,并获奖励。其中“科研仪器设备运行使用效率高,对外开放共享成效明显”,是实验技术人员岗位胜任力的有力体现;在指导学生课外活动领域,成绩斐然。实验技术人员成为带领、指导学生参加各级各类学科竞赛的主力军,并斩获佳绩。仅仪电学院3年来就在“中国机器人大赛”、全国大学生电子设计大赛等各类竞赛中获得国家级一等奖9项,其中7项指导教师为实验技术人员,国家级二等奖、三等奖共65项,其中26项指导教师为实验技术人员;在实验室管理领域,成果突出。全校共有126名实验技术人员被纳入实验室基层组织管理体系中,各司其职,为实验室规范安全高效运行提供保障,学校“实验室安全宣教团”成员中,大部分为实验技术人员。

4 结 语

提升实验技术队伍岗位胜任力是保证高校长足发展的重要任务。随着高校实验室的快速发展,实验技术岗位工作的内涵、任务目标、素质要求将随之发生变化,对其岗位胜任力的要求也将越来越高,实验技术队伍建设必须与时俱进。实验技术队伍建设是一项系统复杂工程,需要教育行政部门、高校和全体教育工作者共同努力,不断探索符合高校发展实际的实验技术队伍建设与发展路径,使实验技术队伍始终成为高校事业发展的重要支撑和保障。