工程教育认证背景下毕业要求达成度评测研究

2021-09-08郑斯斯

沙 金,郑斯斯

(1. 广东海洋大学 机械与动力工程学院,广东 湛江 524088;2. 惠州学院 数学与统计学院,广东 惠州 516007)

0 引言

2017年2月,教育部提出“新工科”建设战略规划,支持高校围绕工程教育、学科专业、人才培养等内容开展研究和实践[1]。而作为国际通行的工程教育质量保证制度,工程教育认证实现了工程教育和工程师资格的国际互认,加快了我国工程教育人才培养标准与国际接轨的步伐,促进了我国高校工科专业办学水平和教学质量的提升,是“新工科”建设的重要手段[2]。截至2019年,1 170个本科专业通过了工程教育专业认证,2020年工程教育认证申请受理名单更是达到了671个。参加并通过工程教育认证已经成为高校工科类专业建设的发展趋势,不仅是专业建设水平的反映,也是人才培养质量的体现[3]。

达成度评价是工程教育专业认证环节中的核心与关键内容,开展课程教学目标达成度和毕业要求达成度评价是工程教育认证的主要工作[4]。《中国工程教育专业认证协会工程教育认证标准》(以下简称《标准》)虽明确规定“毕业要求达成评价由专业所有教师和管理人员,通过采用不同的评估方法,评价自己负责的毕业生完成毕业要求指标点的达成情况,再经过对所有评估数据进行分析、比较、总结,得到毕业要求达成情况”,但对于如何评估毕业要求达成情况,并未给予说明,因此,毕业要求达成度的计算与评价依然是当前工程教育认证中尚未解决的问题,也是参与认证广大教师普遍存在的困惑。

本研究基于作者参与工程教育认证的工作实践和体会反思,以《标准》所规定的毕业要求为前提,以参与认证专业的办学特色为基础,就课程教学达成度和毕业要求达成度评测问题进行了基于分级权重计算的教育实践探索,形成一套理论依据和实践价值并重,既满足《标准》要求,又体现专业特点,且对所有专业普遍适用的毕业要求达成度评测体系,以期为工程教育认证的准备和考核工作提供有益的借鉴与参考。

1 研究现状分析

毕业要求达成度是工程教育专业认证的重要考核指标,受到考核机构和被考核专业双方的高度重视,为切实做好此项工作,不少学者在理论层面进行了较为深入的研究,各高校也从实践角度采取了各具特色的举措。

理论研究方面:崔国庭等从评价时间及周期、评价机构和人员以及评价方法三方面对毕业要求达成度评价进行了探讨[5]。白艳红以成果导向为指导思想,以学生所取得的学习成果为目标,构建科学的课程目标形成性评价方法[6]。刘元林等采用直接评价和间接评价两种方式对机械专业人才培养的毕业要求达成度进行了评价[7]。吴叶飞等从主观达成度和客观达成度两方面对毕业要求达成情况进行了分析[8]。张立强等构建了毕业要求与培养目标支撑关系矩阵和毕业要求支撑课程权重系数矩阵,并以此为基础对毕业要求达成度进行了直接和间接评价[9]。韩春燕等通过构建专业毕业要求指标点集合、指标点与主干课程的对应关系及权重矩阵,对毕业要求达成情况进行评价[10]。文孝强运用德尔斐法,结合专家意见,对每一个指标点按照专业所修课程科目进行了达成度系数分配[11]。林楠等通过计算各教学目标相关考核环节的学生实际平均得分和期望分值的比值,并设定课程教学目标的评价合格标准,对每项课程目标是否“达成”进行判断[12]。王建龙等通过对比分析基于课程考核平均成绩和知识点得分率的定量评价同问卷调查定性评价方法之间的优缺点,对毕业要求达成度评价提出建议[13]。黄雪琛等通过计算毕业要求指标点相关试题的平均得分与毕业要求指标点相关试题总分之间的比值,得出课程对毕业要求指标点的达成度[14]。孙晶等提出在建立毕业要求指标点与课程支撑关系前提下,确定课程对毕业能力要求支撑的权重系数,由课程评价中对指标点达成度的评价值及其权值,计算指标点达成度数值[15]。李擎等以各课程所支撑的毕业要求指标点权重为基础,对毕业要求达成度进行了计算[16]。

现有对于毕业要求达成度的研究主要存在两方面的局限:其一,部分文献以具体专业为研究背景,所制定的评价方案虽能满足该专业进行认证的需要,但应用面较窄,缺乏通用性,研究成果难以进行推广;其二,绝大多数文献虽明确指出毕业要求指标点和课程教学目标点相应权重对于毕业要求达成度计算的重要意义,但对于如何得到这些权重并未提出明确的计算方法。

实践操作方面:目前各高校较为一致的做法是:首先,根据各专业课程的不同特征,将其培养目标及授课内容与《标准》中所规定的毕业要求进行比对,形成相关课程的若干指标点,用以体现相应课程对于毕业要求达成的支撑;然后,对特定课程的各项指标点设置权重或百分比,用以确定考核环节中关于该指标点考核内容所占总体考核内容的比重;进而,根据学生考核实际得分计算出每一指标点的完成情况,汇总得出该课程的毕业要求达成度,用以反映特定课程对于完成毕业要求的支持程度;最后,汇总各课程达成情况,得到毕业要求达成度。

尽管上述过程在认证实践中被广泛接受并采用,但在课程对毕业要求支撑程度判断,以及指标点权重设置的方法上,各高校的做法却大相径庭:有按照授课内容所占学时进行确定的,有依据课程性质进行决策的,有根据专业特色进行判断的,还有依照任课教师经验进行分配的。

综上所述,对于工程教育认证中毕业要求达成度评价问题,无论是理论研究层面或是实践操作领域均尚未形成统一、成熟和标准的方法,势必给认证高校带来困惑,对认证工作造成不便。针对于此,本文将设计一套基于三级权重计算的毕业要求达成度评测体系,该体系既能够实现《标准》要求之下的专业特色展现,又能够反映课程教学效果对人才培养质量的贡献,所设计的评测方法,充分体现理论方法在具体实践中的应用创新,既是定性评价与定量计算的结合,又是操作便捷性和推广普适性的统一。

2 评价模型建立

2.1 研究思路

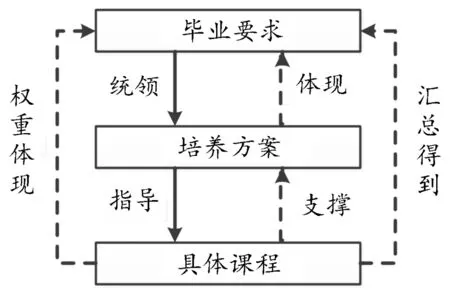

工程教育认证对于毕业要求达成情况的考核,其实质在于考察专业人才培养效果是否能够达到既定目标,而专业人才培养目标的实现,是以具体课程的教学为前提的。毕业要求、人才培养、课程建设三者之间的逻辑关系在于:毕业要求是人才培养的方针与指向,统领人才培养各项举措;人才培养是课程建设的方向和目标,指导课程建设请项措施;而课程建设则是人才培养的途径和手段,是实现毕业要求达成的基础与保障。

基于上述分析,本文在设计毕业要求达成度评测体系时,遵循“总—分—总”的逻辑思路:首先明确人才培养方案对毕业要求的总体反映,结合专业特征确定各项毕业要求的重要程度;然后分析具体课程内容对毕业要求的具体贡献,结合课程特点计算对毕业要求的支撑程度;最后将各课程的达成情况进行统计,汇总得到毕业要求达成度。研究思路如图1所示:确定、分析、汇总毕业要求达成程度。

图1 研究逻辑思路

2.2 毕业要求指标体系权重计算

毕业要求考核人才培养效果,人才培养目标必须对毕业要求进行系统全面的反映和体现。然而在实际当中,由于各院校各专业自身环境与条件的不同,导致人才培养目标在全面覆盖《标准》所规定的各项毕业要求基础上,存在侧重点不同的情况,因此,在毕业要求达成度计算时必须首先结合专业特征对毕业要求各指标点进行重要程度赋值,充分体现专业特色。将《标准》中相关规定转化为毕业要求指标体系,如图2所示:

图2 毕业要求指标体系

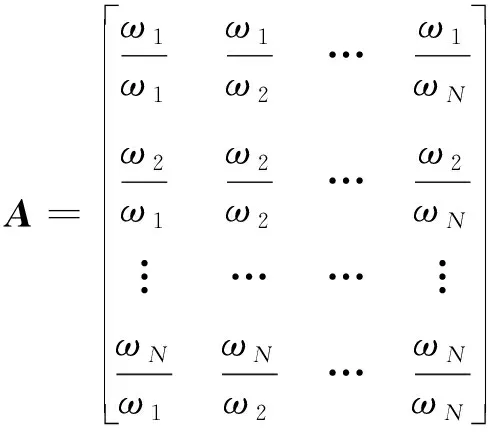

对各项指标重要程度的计算分两步进行:第一步,完成各一级指标对于达成毕业要求的权重计算;第二步,计算各一级指标下辖的二级指标对于该一级指标的权重贡献。为确保计算过程的科学性和计算结果的准确性,本文选择改进层次分析法作为权重计算工具。若使用传统层次分析法,完成图2所示所有判断矩阵共需进行108次两两对比,不但工作量巨大,而且极易产生不一致的情况,在具体实践过程中的可操作性较差。为此,本文对传统层次分析法进行改进,具体操作如下:

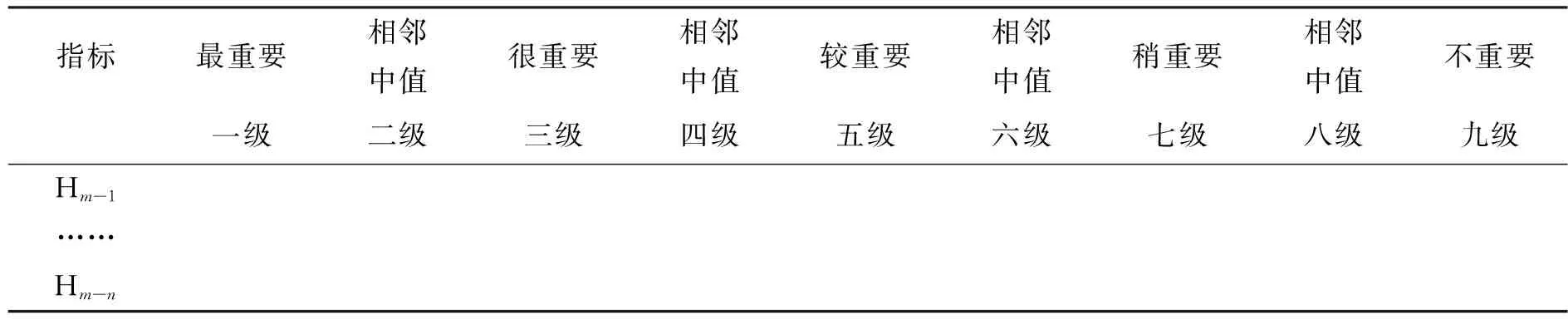

首先结合专业实际,完成表1和表2-m(m取值为1~12,分别对应12个一级指标)的填写(在各指标点对应位置打“√”)。

表1 指标Y1-Y12重要度统计表

表2 -m 指标Hm-1至Hm-n重要度统计表

(1)

进而,对各判断矩阵的一致性进行检验,并计算各一级指标对于达成毕业要求的权重Km,以及各二级指标对于实现其隶属一级指标的权重Km-n.

改进后的方法,仅需对12个一级指标和37个二级指标各进行一次重要程度判断,且避免了对比过程中因考虑一致性而带来的判断困难,在不降低判断准确性的前提下,有效减少判断次数,并提升判断的一致性。

2.3 课程目标点达成度计算

毕业要求的达成是以每一门课程教学任务的完成为基础的,作为实现毕业要求的基本单元,课程能否有效支持相应毕业要求指标,是衡量课程体系是否达标的主要判据。《标准》对于“支持”的解释不但要求整个课程体系能够支撑全部毕业要求,还要求每门课程能够实现其在课程体系中的作用。

课程目标点,即为满足《标准》上述要求,对照课程教学大纲和专业培养计划,明确具体课程对毕业要求特定指标项的支撑关系,将课程任务分解为若干教学目标,并逐一建立各目标点与相关毕业要求指标的对应联系。为更加清晰地体现课程目标点对毕业要求达成的贡献度,本模型构建三级(强、中、弱)关系衡量课程各目标点对毕业要求具体二级指标的支撑强度,并规定强、中、弱所对应的支撑度L分别为100%、66%和33%.以此为基础,结合毕业要求各项指标权重的计算结果,便可计算出课程i各目标点j对于具体毕业要求贡献度,如公式(2)所示:

Kij=KmKm-nLij

(2)

其中Lj表示课程i第j目标点对其所支撑的毕业要求二级指标项的支撑度。

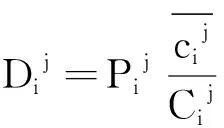

课程的教学效果始终需要通过考核来体现,因此课程目标点的达成度也最终将以考核成绩为基础来反映。课程目标点对毕业要求的支撑程度越高,其在考核中所占分数应当越多,通过公式⑶,可确定课程i的目标点j在考核中所占分数比例Pij.

(3)

课程目标点的毕业要求达成度则可由公式(4)求出。

(4)

其中Cij表示第j目标点在课程i考核中所占总分数,cij表示学生对于该目标点的平均得分。

2.4 毕业要求达成度计算

课程教学质量支撑专业培养效果,保障毕业要求达成,因此,在计算毕业要求达成度时,首先应将支撑毕业要求指标体系中同一个二级指标的所有课程目标点的达成情况进行汇总,得到该二级指标的达成情况;再将各二级指标的达成情况进行汇总,最终得到专业毕业要求达成度。

在衡量具体二级指标达成度时,必须考虑不同课程对于该指标的支撑力度,可依据公式(5)进行评价,计算特定二级指标的达成情况。

(5)

在确定所有二级指标的达成情况的基础上,通过公式(6),可计算得到毕业要求各一级指标的达成情况,再通过公式(7)最终得到毕业要求达成度。

Zm=∑Zm-nKm-n

(6)

Z=∑ZmKm

(7)

3 实例分析

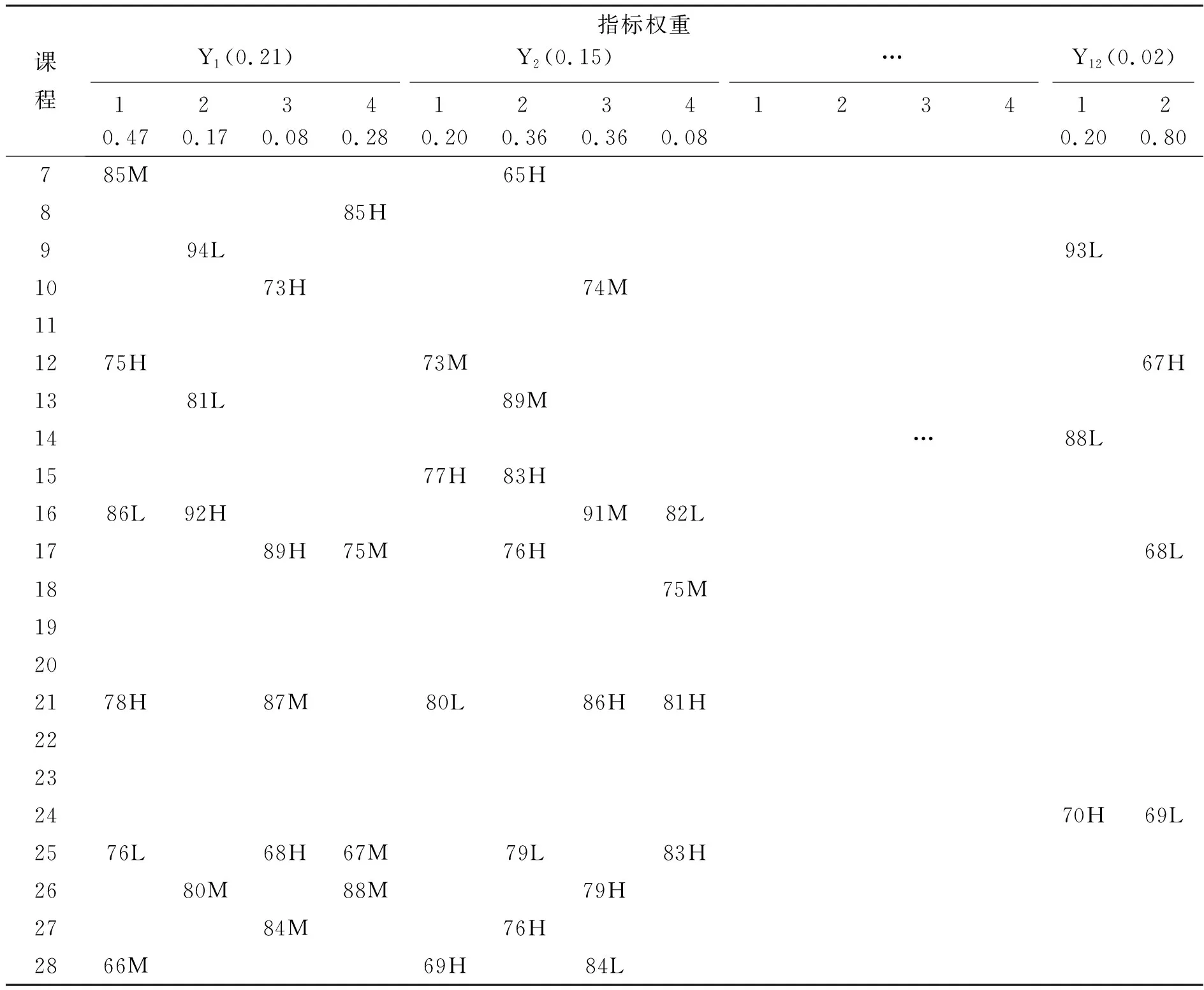

本节将通过实例分析,具体展示所设计毕业要求达成度评测体系的计算过程。结合某专业具体实际,运用改进层次分析法构建毕业要求指标体系判断矩阵,进行一致性检验,得到体现该专业特征的毕业要求各级各项指标权重,如表3所示。

表3 课程目标点达成情况统计表

续表3

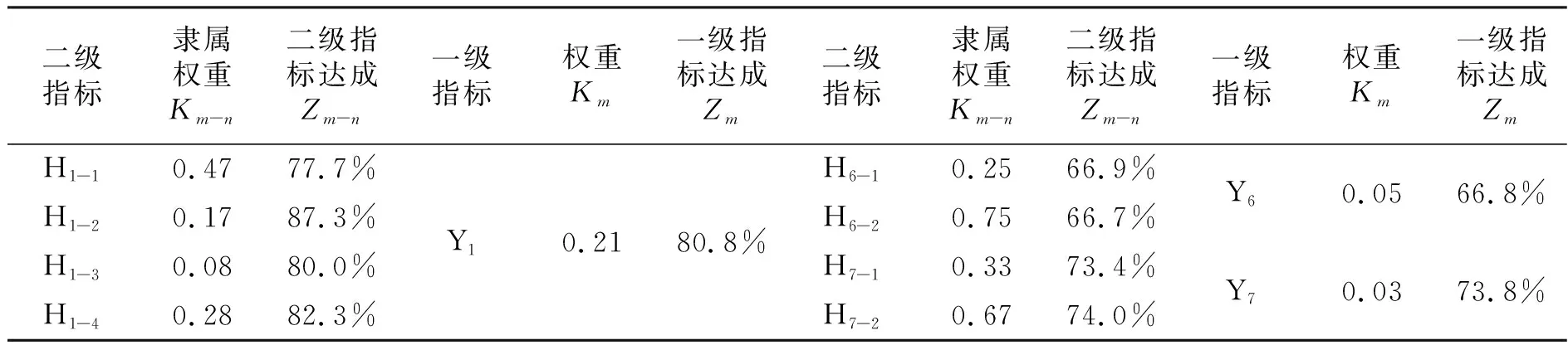

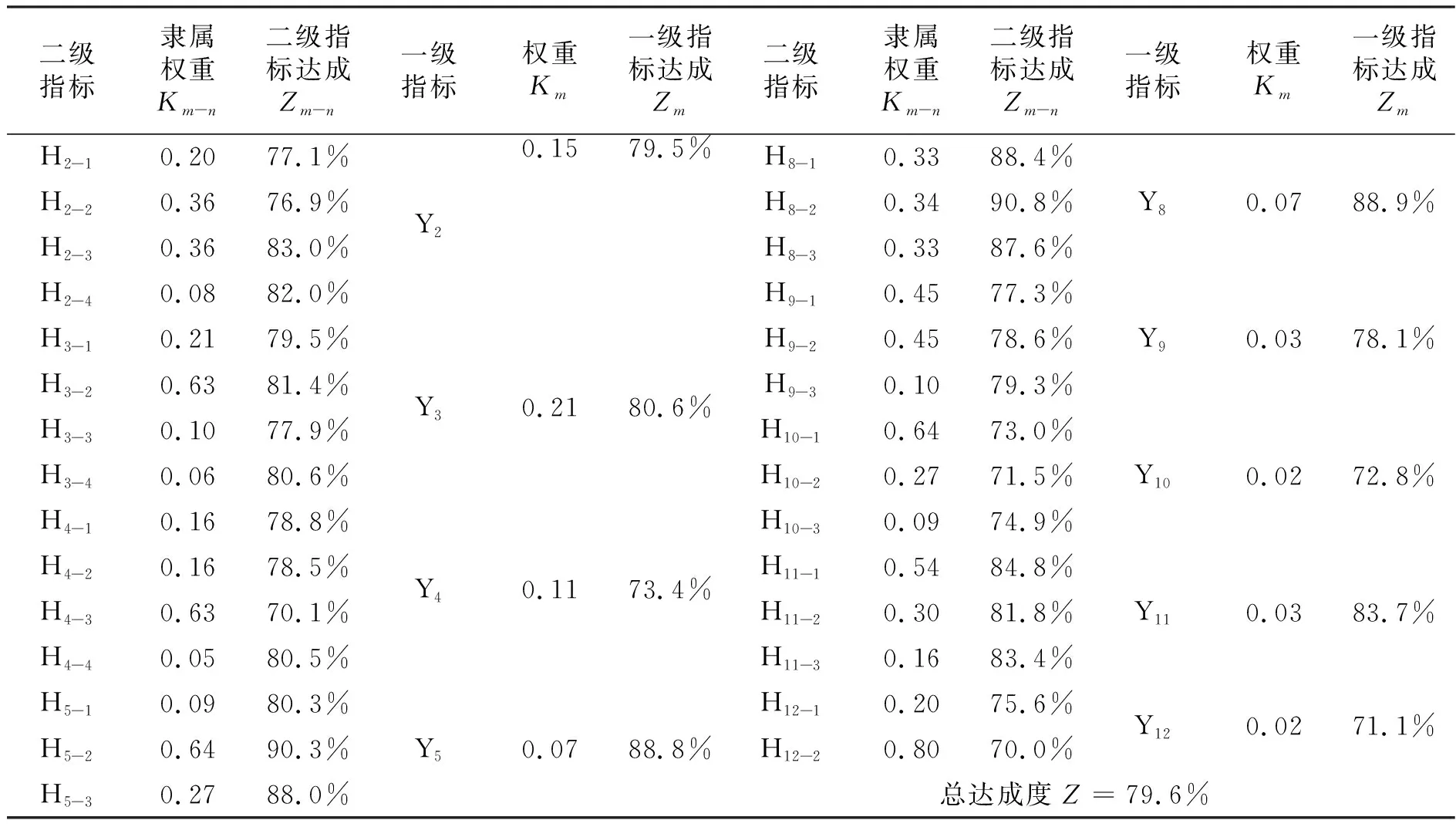

表3列出了支撑毕业要求1各项指标的所有课程及其指标点对每项二级指标的贡献度,如课程1对毕业要求1(Y1)的第一项二级指标(H1-1)的贡献度为81H,表示课程1对H1-1的达成度为81%,其支撑度为强。依据公式⑸,可计算得到毕业要求各二级指标的达成度,例如H1-1的达成度为:

依据公式(6),可计算得到毕业要求各一级指标的达成度,例如Y1的达成度为:

Z=77.7%×0.47+87.3%×0.17+80.0%×0.08+82.3%×0.28=80.8%

依据公式⑺,可计算得到毕业要求达成度为:

Z=80.8%×0.21+79.5%×0.15+80.6%×0.21+73.4%×0.11+88.8%×0.07+66.8%×0.05+

73.8%×0.03+88.9%×0.07+78.1%×0.03+72.8%×0.02+83.7%×0.03+71.1%×0.02=79.6%

各级指标达成度计算结果如表4所示。

表4 达成度计算表

续表4

4 总结

工程教育认证作为“新工科”建设的重要手段,实现了我国工程教育与国际接轨,培养了未来战略领域必争人才,提升了国家硬实力和国际竞争力。毕业能力达成考核作为认证的核心工作,不仅决定认证结果,更关乎人才培养质量。本文所设计的毕业要求达成度评测体系,将《标准》要求与专业特征有机结合,有效提升推广的普适性;对现有权重计算方法进行改进,显著增强应用的便捷性;将定性评价转化为定量计算,大幅提高结果的准确性。研究成果具备较强的理论基础和实践价值,对国家认证工作的顺利开展和高校认证工作的积极准备具有一定的参考意义和借鉴价值。但本文仅局限于从教育实施方角度通过课程考核结果对毕业要求达成度进行计算与评价,如何结合教育接受方感受更为全面地反映毕业要求达成情况,将成为下一步研究的方向。