安顺西门屯堡聚落形态研究

——以马官镇马官屯为例

2021-09-06李光涵

李,李光涵

(1.清华大学建筑学院,北京 100084;2.联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心(北京),北京 100871;3.北京大学考古文博学院,北京 100871)

1 安顺屯堡聚落的形成与发展

1.1 安顺屯堡聚落的历史背景

安顺地处云贵高原东部,其地形以山地丘陵为主,也有分布在山间和河谷的平坦坝区,是典型的喀斯特地貌集中区域。此外,安顺还位于中原前往云南的交通要道之上,临近四川、广西、湖南、云南,有“肘腋咽喉乎四省”的重要政治及军事战略价值。因其特殊且重要的自然地理和交通条件,安顺历来有“黔之腹、滇之喉、蜀粤之唇齿”之称,自古以来便是兵家必争之地。

洪武十四年(1381年)九月,为平定割据云南的梁王政权,朱元璋命令傅友德、蓝玉、沐英等率师30万远征云南,史称“太祖平滇”,又称“调北征南”。傅友德等率大兵由辰、沅进军贵州,十二月辛酉攻克普定,后攻下普安,进兵曲靖,云南逐渐平定。这样渐次的进军,使得包括贵州在内的西南地区逐渐被纳入明的版图。虽然胜利完成了对云南的攻占计划,但作为四川、湖广、云南之间的交通要地的贵州,当时情况还不十分稳定[1],复杂的民族关系和强大的土司时刻威胁着西南边境的安全。为了确保中央与云南之间政令、军事的畅通,进一步稳固西南边疆地区,贵州就成了军事要地和战略重点。

明朝官方采取了整治驿道、增设驿站等诸多措施,其中最为重要的便是建立屯田戍边制度,在贵州引入大量中原军事移民。据道光《安平县志》载:“屯堡,即明洪武时之屯军”[2]。这些迁往贵州的军队开始建立属于自己的聚落,形成最初的屯堡。屯堡人“妇女青衣红袖,戴假角。女子未婚者,以红带绕头。已婚者,改用白带……男子善贸易,女子不缠脚。一切耕耘,多以妇女为之。家祀祭神,多力善战,间入行伍,衣冠与汉人无异”[2],同当地土著少数民族形成较为明显的差异。随军而来的还有军属、商业移民、发配的罪犯等,屯堡的概念及内涵亦不断扩大,除起初的军屯外,还渐渐出现了民屯、商屯等多种类型。

1.2 安顺屯堡聚落的空间分布特征

明代安顺建立的屯与堡是略有差异的两种聚落,“以守为攻,莫如筑堡;而以农为兵,莫如开屯;二者有相因之势”[3]。在明代军屯制度中,屯为基本的生产单位,通常指“屯田百户所”;堡则是明朝最基层的驻军单位,在贵州主要安插在土司之间,起到钳制、监视、分隔作用。后来二者间的差别逐渐缩小,乃至最终消失。

今安顺市也呈现出比较明显的屯、堡的分区分布特征。西部靠近波玉河、白水河的山区,以及东部靠近槎头河、羊昌河、岩孔河、马场河的山区堡分布较多,中部平坝地区屯分布较多。明代,今安顺市由东到西设有平坝、普定、安庄3卫。经范增如等学者研究,普定卫有78屯、7堡;安庄卫有96堡、1屯;平坝卫有43堡、1屯。事实上确实存在东、西两端堡多,中间屯多的“以堡卫屯”的局面。有学者提出[4],造成这种局面并不完全是为了将汉族屯堡聚落与原著少数民族村寨隔离开来,因为就现实来看,少数民族村寨与汉族屯堡为间隔穿插排布,并没有明显的隔离关系。因此推测,形成这样的布局是不同时期的军队建制和历史任务造成的:普定卫建于洪武十五年(1382年),安庄、平坝两卫分别建于洪武二十二年(1389年)、二十三年(1390年)。由于普定卫平定、建卫较早,大规模军、民前往驻扎之时,此地已经获得相对的和平与安全,因此选择设立经济功能更为明显的“屯”。但彼时安庄、平坝两地仍面临来自土司的较大威胁,因此选择了防御性强的“堡”。

2 安顺西门屯堡的概念与内涵

屯堡以今安顺市区(明代普定卫城所在地)为界,可分为东、西两个片区,东部包括今平坝、西秀等地,该地区屯堡被称为“东门屯堡”;西部包括今普定、镇宁、六枝等地,该地区屯堡被称为“西门屯堡”。东门屯堡和西门屯堡虽然同根同源,但因地理区位相差较大,两个片区在服饰、语音、建筑、地戏等方面都存在明显不同。根据现场调研了解,以马官屯为代表的西门屯堡当地学者认为,东、西门屯堡的不同主要体现在军事功能、经济形态、民俗民风等多个方面。

首先,东门屯堡和西门屯堡虽然历史来源相同,但是却有着不尽相同的发展经历。东、西门屯堡先民均在“调北征南”“调北填南”时期由中原来到贵州。如前文所述及,东门屯堡设立较早,其所在地为较早平定区,因此从地理区位上看,东门屯堡更远离后期战事的前线位置,主要负责后勤工作。现存西门屯堡多设置于明中后期,主要目的为制衡强大的水西土司及长期驻守以稳定少数民族地区,因此在较长的时间内,西门屯堡更接近前线位置,主要负责前线战事。

其次,东门屯堡和西门屯堡有着不尽相同的经济发展形态。在清末以前的西门屯堡中,农业、商业、手工业生产发展繁荣,而东门屯堡则几无手工业产业①此说法有待商榷,有学者提出:屯堡村寨无论区域位置都发展了手工业副业,尤其是靠近交通主干线的屯堡村寨,因为交通发达,地少人多,更趋于发展手工业和商贸交易副业;而坝子连绵的田坝区屯堡村寨农耕条件更为优越,因此专注于农事生产。。是故,自古以来西门屯堡经济状况普遍略优于东门屯堡。经济的发达也带来了文化的繁荣,明清时期,安顺较大的集市和庙宇均集中在西部,因此东部居民经常定期前往西部赶集、礼佛。业态的不同也为先民带来了不同的生活习俗。在东门屯堡,先民着传统屯堡服饰,女性因需要时常参与生产劳动,故而不缠足。在西门屯堡,先民不着传统屯堡服饰,女性因主要从事织染、熬糖等手工业产业,无须参加体力生产劳动,因此一般缠足,并且有机会同男子一样进学读书。清末民初时期,鸦片的种植、生产和加工得到了清政府及民国政府的默许。由于安顺气候利于罂粟生产,因此平坝、西秀地区的屯堡成了鸦片主要产区,此外普定、镇宁、紫云等地均有屯堡弃米从罂粟,加入鸦片的生产链条之中。

不同的经济发展形态也造成了今日东、西门屯堡不同的保存状况。得益于鸦片的生产和贸易,普定东门屯堡商业逐渐繁盛,聚落形态不断拓展;而西门屯堡则在战火中逐渐衰落下来,时至今日保存完好的屯堡聚落屈指可数。由于保存状况堪忧,西门屯堡并没能引起各界的重视。目前学界相关研究多以东门屯堡为对象展开。这对安顺西门屯堡不尽乐观的现状进一步起到了负面作用。

就现阶段调研成果来看,安顺西部区域仅有位于西部的马官镇马官村(故马官屯)、下坝村(故夏家屯)和北部的城关镇天王旗村尚保留有较为完整的物质载体(图1)。其中,马官屯地处西门屯堡中心位置,聚落范围最大,区域核心性最强,格局保存最为完整,且马官屯位于屯、堡交接处,既具有生产功能,又具有明显的战争指挥性特征。因此,从马官屯入手对安顺西门屯堡进行研究,以填补空白就显得尤为必要。

图1 马官村、下坝村、天王旗村位置图(来源:作者自绘)

3 马官屯聚落自然与人文要素分析

3.1 聚落选址

今马官村(故马官屯)隶属贵州省安顺市普定县马官镇,位于普定县城南部、马官镇政府所在地西部。马官屯的聚落选址是其聚落空间形态形成与发展的重要影响因素。马官屯所在地区拥有优越的自然条件,此地属于亚热带季风性湿润气候,适宜人类居住。聚落背靠凤霞山、面向广阔的山间田坝区域而建。周边农田土壤属酸性黄壤,富含钙元素,肥力较高,适合各种植物和农作物生长。此外,此地年降雨量适中,亦有河流从屯边流过,水资源十分丰富,可以满足生活及农业灌溉用水需求。

3.2 聚落历史与文化

马官屯历史悠久、人文资源丰富,村落内尚保存有屯墙屯门、堡坎、文昌阁、广觉寺、马官镇小学旧址、土地庙、家祠、家坟、古井以及多项碑刻文物等遗迹。此外,本地居住着汉族、苗族、布依族等多种民族,民风淳朴、文化氛围浓郁,有“花灯艺术之乡”的美誉。

明万历以前,马官屯曾名阿老寨、阿布印寨,为贵州本土少数民族聚居地。马氏先祖原籍应天府(今南京)二桥头石灰巷,明万历年间奉召入黔,于此驻扎②村内马家坟有一座现代重立墓碑,经当地学者及村民考证,撰碑文如下:“始祖马名勋。原籍应天府(今南京)二桥头石灰巷。大明万历年间,奉召入黔,驻原阿布印寨(今马官屯)。清顺治九年,永历壬辰岁冬病逝,葬马家坟山。传二世,腾高、腾远、腾衢,三世马麟、马翥。”。跟随马氏共同征南而来的,还有洪、张等其他十几个姓氏。自此,此地便建立了以马姓守官为领导核心、多姓氏聚居的汉族屯堡马官屯。

经明万历至清同治200余年,各姓氏家族不断繁衍、聚落格局也不断扩张。军事上,马官屯临近东部坝区与西部山区的交界地带,处在屯、堡分界线上,属于安顺屯堡的咽喉之处,亦是重要的为前线战士或居民供给粮食的屯堡聚落;经济上,马官屯自古便有织染、纺纱、熬糖等手工业基础,且临近古驿道(路径与今434县道同),商贸繁盛;文化上,据《(万历)贵州通志》载,安顺州共有社学3处,均为知州张应庆建,其中1处便在马官屯。清咸丰元年(1851年),正对马官屯主要出入口的李家包上修建了文昌阁。马官屯又有“丹凤寨”之名,便化自“丹凤朝阳”一词,既应和了凤霞山和文昌阁独特的位置关系,也寄托了先民的美好愿望。另外,以军体游戏为前身的地戏、花灯等文化传统在马官屯历史极为悠久且发展繁盛,既体现出此处军事力量的强大,又反映了其文化底蕴的深厚。可以认为,自明万历年间建屯以来,马官屯便成了极为重要和繁盛的区域中心性屯堡。时至今日,马官村也紧邻镇政府所在地,与繁荣的镇中心仅一步之遥。

同治六年(1867年),马官屯同安顺其他屯堡聚落一样经历了少数民族动乱,庙宇、民居损毁严重。清末至民国年间,经政府拨款和村民集资,渐渐恢复了毁坏的屯墙、庙宇等聚落重要物质构成。1949年11月22日夜间至23日凌晨,中国人民解放军与国民党军队在马官屯进行了马官屯战斗,对迅速解放贵州和云南起到了相当重要的作用。可以看出,直至现代,马官屯仍有重要的军事战略地位。20世纪60年代,马官屯又一次遭到了破坏。

然而,历次战争和破坏仅影响到了马官屯的部分建筑单体,并未对其整体空间格局造成过大影响。因此,其今日仍较为完整地承载了屯堡聚落的规划设计思想和理念。

4 马官屯聚落空间形态分析

4.1 聚落整体空间格局

马官屯地处山间平坝区域,依山临水,选址兼顾屯田及军事防御目的。聚落坐东南朝西北,面向李家包、背靠凤霞山而建。聚落临坝界面曾被完整屯墙包围,现仅有少量屯墙遗存。曾有一条河流沿聚落西北边缘流过,后因城镇发展及公路建设,河流已被填埋。马官屯先民坟冢靠近屯墙外沿,以姓氏为单位分区域分布,现仅马家坟保存较为完好且范围较大,其他坟冢区域均因城市建设而受到不同程度的影响。农田广泛分布在马官屯周边的平坝区域,土壤肥沃、面积广大。

马官屯聚落内部空间格局呈现出围绕轴线的放射式布局特点。聚落以李家包——凤霞山连线为轴线,沿轴线布局有文昌阁(李家包顶)——村前水口——村落主入口——戏台(已毁)——主街/场坝——广觉寺——学校旧址——广慧寺(凤霞山顶)等重要公共空间和建筑(图2)。5条主巷道汇集于广觉寺前场坝区域,形成鱼骨状巷道结构,中心放射关系明显而清晰(图3)。这一聚落空间格局在马官屯附近的下坝村以及安顺东部的雷屯亦有所见(图4、图5)。

图2 马官屯主要物质遗存

图3 马官屯街巷结构

图4 下坝村空间格局

图5 雷屯空间格局

马官屯所在地平坝区域广阔,其营建受自然因素的制约较小,因此可以认为聚落空间格局比较完整地反映了屯堡聚落的规划思想。

4.2 聚落空间格局对防御功能的表达

4.2.1 第一层级:屯墙堡坎的建构

马官屯与平坝区域交接的界面以石块砌筑起屯墙(图6),屯墙一直延伸至山脚下;与山体交接的界面依山势建造堡坎。屯墙与堡坎共同将聚落空间封闭起来,形成其第一道防御体系。

图6 马官屯屯墙遗存(来源:作者自摄)

马官屯屯墙的围合方式有两种:一种是独立砌筑的屯墙,与建筑单体之间留有可供通行的小路:另一种是借助聚落外围建筑或院落的围墙,在间断处进行补砌,以形成完成的屯墙界面。

就现有遗存状况来看,马官屯东部、西北、西南3处尚有少量屯墙遗存。东部屯墙保存较好,与房屋及院墙重合的屯墙段落保存较为完整,独立屯墙段落有少量坍圮,残高在1.5~2.0 m之间,厚度约0.5 m,可推测原有屯墙较高、较厚,具有良好的军事防御功能。西南部屯墙为脱离房屋的独立构筑物,残高在2 m以上,结构完整,保存状况良好。西北部少量屯墙遗存淹没在现代房屋之中,保存状况一般。此部分屯墙上可见多处窗口,推测曾被用作箭孔、望孔。

马官屯村东北部保存有屯门一座(图7),石木结构。门使用八字墙门,门洞为拱门形式,一侧墙壁内嵌土地神龛。为了加强防御,屯门上设有更楼,也称箭楼、炮楼,用作放哨巡视,同时也增加了屯门的景观性,使其造型更加突出。拱形门洞内门板已不存,两侧墙体上可见为安装门板及插入门闩所预留的槽口。

图7 马官屯屯门及更楼遗存(来源:作者自摄)

4.2.2 第二层级:聚落内部的区域划分

马官屯内部有5条主巷道汇集于场坝区域,形成鱼骨状巷道结构,中心放射关系明显而清晰。5条主巷道构成了聚落内部清晰且严格的区域划分。据村民口述,屯内明代先民是以姓氏为单位,居住在不同巷道内的。直至今日,村内仍在使用“蒋家巷”等路名,当为旧时姓氏分区而居的重要证据。

5条巷道虽为聚落主要街巷,但路幅均在3 m以内,巷道与场坝的交接面更显窄小,最窄道口宽不足2 m(图8)。这种窄小入口易于防守并增添临时性阻隔设施,从而将聚落划分成若干各自封闭的街区组团,既便于日常管理,符合其军营属性,又使得在发生战争时,即使敌人突破屯门进入场坝,也很难攻入内部巷道。

图8 主巷道④(编号见图3)与场坝交界处(来源:作者自摄)

此种对聚落内部进行区域划分的做法,在安顺西部的下坝村(夏家屯)和东部的雷屯等屯堡村落亦有见到。在雷屯内,每条主要巷道与主街交接口处还建有巷门(俗称“卡子门”),发生战争时便将各处巷门关闭,增强聚落的防御性。马官屯是否曾在聚落内部营建巷门,以便从物质实体上确立区域的划分尚不得而知,村民对此众说纷纭,没有一致的看法,亦无实物遗存可以考证。但是可以认为,在屯墙堡坎等第一层防线的维护下,再在聚落内部划分区域构建第二道防线,是彼时屯堡聚落较为常见的防御性做法。

4.2.3 第三层级:考究的街巷空间

马官屯内虽有5条主要街巷直接通向场坝,但每条街巷内部空间结构十分复杂,各自形成不同的下级主支路体系。聚落内部街巷排布无规律可循,纵横交错、相互连接。

为达到良好的防御效果,聚落内丁字路及断头路较多。街巷路幅普遍较窄,最窄处仅能侧身通过1人,但紧邻街道的院墙及建筑则在二层处设置隐蔽的射击孔,从而实现对街巷安全的保障。在道路转弯处,街巷多随院墙做转角处理,很少使用直角转弯,既避免了居民行走时发生冲撞,也能避免敌人躲藏偷袭。由此,复杂的街巷结构和考究的街巷空间特征构筑了马官屯聚落的第三道防线(图9)。

图9 马官屯街巷空间处理方式(来源:作者自摄)

4.2.4 第四层级:合院结构的普遍使用

4.2.4.1 合院结构

在马官屯内,三合院是最为常见的民居组织形式之一,亦有使用四合院、L形院落等对民居进行组织的方式,独立于院落之外的单体房屋较少。观察黔中地区布依族、苗族等村寨,建筑多以单体的形式排布在聚落当中,少有形成合院结构。因此普遍认为,这是中原汉族民居特征在屯堡聚落中的典型体现,表现出较强的内向性特征,也为家庭休闲、娱乐提供了必要场所。此外,以合院形式组织民居还体现了很强的防御性,院墙构筑起了屯堡聚落的第四道防线。

合院院门通常不与正房相对,而是开在正房与厢房之间的转角处为多。少数开院门在正房对面院墙的院落,其院门也绝不会与正房明间相对,而是会错开一定距离,且院门多斜向布局,不与街巷平行。院落院门多使用八字墙门,门上多做木质门屋,用于看守、眺望,起到了较强的防御功能。少数会配有门头装饰,彰显当地雄厚的经济实力和文化内涵。由于院落独特的开门位置以及门的朝向,即使平日院门敞开,沿街巷路过的人也无法对院落内部的情况一览无余,体现出较强的隐秘性和防御性。

值得注意的是,为进一步加强院落的安全性,屯堡聚落还采用了独特的院门锁闭方式。从现有遗存可以看出,院门左右两侧石质门框的当中常开洞,用以插入门闩。但其中一侧门栓洞口的旁边或转角位置往往会多开一洞,与门闩洞口联通,用来穿过给门闩上锁的锁链(图10)。

图10 马官屯院门(来源:作者自摄)

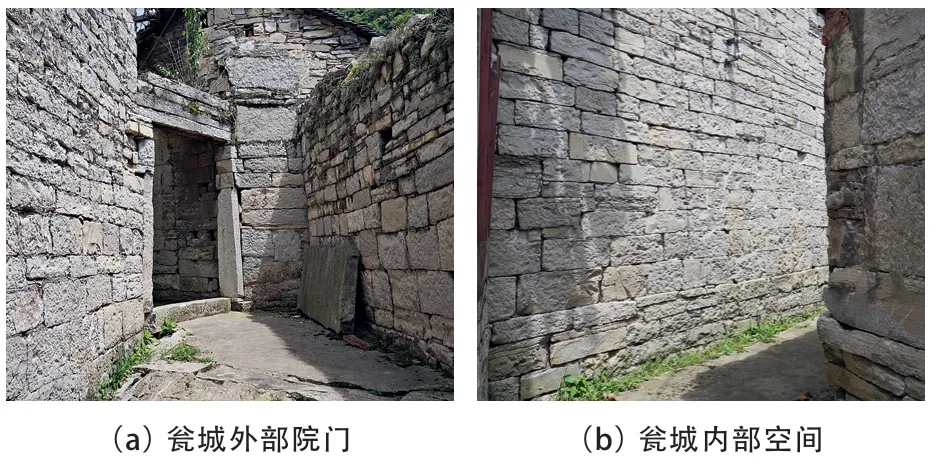

4.2.4.2 瓮城的设置

马官屯内,处在断头路尽端的院落往往会利用街巷结构优势,将院门外部的部分街巷空间纳入院落体系中,并单独另设一道外院门。由此,内、外两道院门间便形成了一个类似于“瓮城”的空间结构(图11)。“瓮城”两侧被其他家庭的高层房屋环绕,并在二层设有望孔和监控。从而达成相互配合,促进防御的目的。

图11 马官屯瓮城(来源:作者自摄)

5 马官屯传统建筑形制及空间节点特征分析

5.1 民居

屯堡集中分布的黔中地区,是贵州喀斯特地貌最典型的地区之一。屯堡先民就地取材、因地制宜,民居建筑彰显出较为明显和独特的屯堡民居特色。

马官屯传统民居保存数量较多,保存状况较好。从现有遗存来看,马官屯民居以石木结构为主,地面及墙体多以石材砌筑,内部梁架则使用穿斗式木屋架(图12(a)、图12(b))。屋面多用青瓦,其附近的下坝村、天王旗村亦然,这与安顺东部屯堡聚落民居普遍以石板铺就屋顶的做法十分不同。根据当地居民的说法,在马官屯及附近屯堡村落,只有贫苦人家或专为牲畜搭建的房屋,屋顶材料才会使用石板。这也从侧面证明了自古以来安顺西门屯堡社会经济状况可能确实要优于东门屯堡。

瓦面屋顶多设正脊,屋脊正中多有瓦片垒成的三角形脊饰。据当地民间传说,此脊饰为姜子牙的化身,被称作“瓦上将军”,寄托了屯堡先民对生活美好的希冀。姜子牙的传说以及瓦将军的做法同时广泛流行于中原和江南的汉族聚落中,虽然囿于材料、工艺,具体呈现形式有所差别,但亦能体现出中原汉地文化在屯堡聚落的延续(图12(c))。

院落多以正房、两侧厢房及围墙构成。正房地基往往较厢房为高,且台阶层数均为单数级。按照当地习俗,只有豢养牲畜的房屋,才可使用偶数级台阶,若人居住的房屋因台基高度问题恰好形成偶数级阶梯,则需要另垫一块薄石板,对级数进行校正(图12(d))。

民居正房面阔多为三间,正立面明间入口处内收,使房屋平面呈现凹字形。在保存完好的传统民居明间入口上方,可见口中带有桃木剑的木质傩面具或刻有傩面具线条的石板,用以辟邪(图12(e)、图12(f))。较多房屋已舍弃这一传统且较为复杂的装饰做法改为放置镜面,以达到辟邪的作用。正门上方多设门当两个,其上写有寓意美好的祝福语句,其中以写“乾、坤”为多。

图12 马官屯民居(来源:作者自摄)

民居正房明间多用作家庭祭祀空间(图13),案台摆放及祭祀文辞书写都有其固定的格式和特色。从保留至今的牌位遗存可知,马官屯存在开堂点主等丧葬习俗,具有明显的汉族丧俗特色。

图13 马官屯家庭祭祀空间(来源:作者自摄)

出于正房明间功能的公共性,加之屯堡内部需要对各家实行严格的监管,起初不允许居民在正房明间处安装大门。为防止家禽牲畜随意进入房屋,民居便在门口安装齐腰高的隔扇门,称为“腰门”。后期随着军事功能的逐渐退化、管理逐渐松散,屯堡民居才开始安装大门。但由于大门较为厚重、开合不便,且不利于室内通风,因此较多人家仍保留了腰门的设置(图14)。

图14 马官屯民居腰门遗存(来源:作者自摄)

5.2 以庙-戏为核心的场坝空间

由于屯堡聚落最初的兵营性质,场坝空间在聚落内部起到了非常重要的作用。它既起到了组织交通的作用,又是居民日常生活的集会场所,还承担了战争时期集合、点兵的功能。部分屯堡的场坝空间还与庙宇、戏台等相结合,承载着众多民俗节庆和宗教活动,构成居民日常精神生活的核心。

在屯堡聚落内,场坝通常有两种空间组织形式:一种为线状的场坝空间,如普定西部的天王旗和普定东部的雷屯、云山屯、鲍屯等聚落,均为由一条路幅较宽的主街串联起来的整个屯堡聚落的核心空间和公共建筑;另一种,则是以马官屯和下坝村为典型案例的场坝空间呈现点状分布的屯堡聚落。

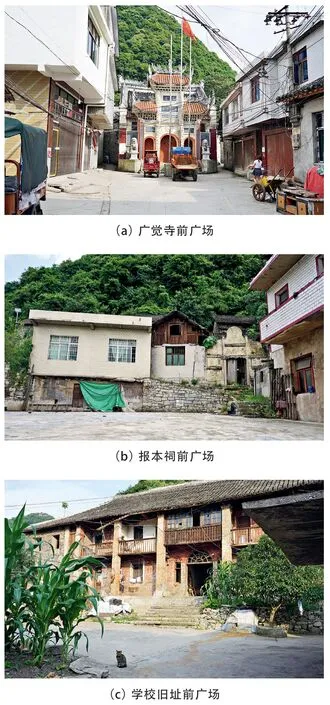

目前,马官屯的主要场坝空间共有3处(图15),分别为广觉寺前广场、报本祠前广场和学校旧址前广场。广觉寺前广场是马官屯3处场坝空间中最为重要的一处,其地理位置位于聚落轴线的核心,在聚落交通系统组织上亦承担了重要作用。此先在广觉寺对面、广场的另一端曾有一戏楼,每逢年节,居民便会到广场聚集,举办各种文艺活动。马官屯聚落核心场坝的特征在下坝村核心庙宇翔凤寺前广场处亦有所体现。

图15 马官屯场坝空间(来源:作者自摄)

在马官屯、下坝村这类多姓氏聚居聚落内,多宗族共用的重要宗教和文化建筑取代宗族祠堂,成了聚落的空间以及精神核心,这也在一定程度上反映出聚落先民在精神文化层面的内向性和凝聚力。

5.3 多元化的信仰空间

5.3.1 佛教建筑

5.3.1.1 广觉寺

马官屯广觉寺位于村落中轴线上,背靠凤霞山、面向村落主要出入口。

广觉寺曾为一区域中心性寺庙,据村民讲述,不仅附近居民、甚至普定东部天龙屯附近的居民都曾有前来拜佛祭祀的传统。据寺内碑文③“窃以天下事,莫为之前,虽美弗彰,莫为之后,虽盛弗传。我屯自先代……踵事增华,其美固彰,在人耳目也。逮至同治之六,丁卯之各劫运临头……目击心伤,使无人马起而修之。生其后者,盛何传乎?是以不自量力,广葺……泥塑木雕可喜补旧添新,悉皆镂金错采,迄今阖殿功成……光绪丁丑年阳月……”。记载,马官屯在同治六年(1867年)民族动乱中曾受到较大破坏,原广觉寺被毁,光绪三年(1877年)寺庙得以完成重建。在20世纪60年代,广觉寺也曾遭到比较严重的破坏,现存寺庙建筑多为现代重修。现仅正殿及两侧配殿的石柱、石柱础、石地等处可见少量原建筑构件,从构件遗存可以判断,此先庙宇用材较大、规制较高。

广觉寺现存格局为一标准四合院型庙宇,有山门1座、正殿1座、配殿2座。目前山门是广觉寺的唯一出入口,但在寺庙南侧围墙上发现一被封堵的石门,其上部尚留有门楼及疑似更楼的遗存,推测此前其为寺庙的主要出入口之一。广觉寺院落内有一香炉、四通碑刻,并堆放有较多建筑垃圾。此处目前为国家登记的宗教活动场所,有住持佛师1人。寺庙平时不开放,每月初一、十五会举办礼佛仪式,但少有人前来祭祀、供养,仅住持及少量村民依靠国家拨款艰难维持寺庙运营(图16)。

图16 马官屯广觉寺遗存(来源:作者自摄)

5.3.1.2 广慧寺

凤霞山主峰顶曾建有一佛教寺庙——广慧寺,寺内常住僧人,香火旺盛、名声远播。寺庙据传为乾嘉年间修建,共72间房,分三殿二院,分别供奉三皇五帝、如来佛和岳飞。广慧寺毁于20世纪60年代,今仍可通过屯两侧石阶梯到达山顶,尚有部分遗存保留。

5.3.2 道教建筑:文昌阁

马官屯西北方向有文昌阁1座,建于李家包上,坐南朝北。阁始建于清咸丰元年(1851年),内部供奉文昌帝君。文昌阁平面呈正方形,石木结构,三重檐歇山青瓦顶。阁楼北面伸出一角,开一圆形拱门。门顶上镌刻“灵秀全归”4个大字,下有“乙丑年重修”小字,推测此阁曾在民国十四年(1925年)进行重修。旁有小池题名“玉波池”,匾上下分别刻有小字“湘子撰”“甲寅立”,推测此匾为民国三年(1914年)所刻。20世纪50年代后,文昌阁曾作为马官粮管所仓库使用,60年代遭到一定程度破坏,但主体建筑仍得以保存至今,被用于定期举行宗教活动。作为马家屯唯一道教信仰物质载体,文昌阁具有极高的历史及艺术价值(图17)。

图17 马官屯外文昌阁

5.3.3 祠堂:报本祠

马官屯为多姓氏聚居屯堡,因此没有处于村落核心位置的宗祠,而是在村落内部建有单个姓氏的祠堂,可以被看作是宗族制与杂居的社区关系结合的特殊案例[5]。村内报本祠,为周氏祠堂,建成于民国十五年(1926年)元月。

报本祠位于一高台上,为三合院建筑群。入口处建一石牌坊,表现出明显的祠堂特征。报本祠所在院落原为一周姓村民居所,改建为祠堂后,该村民一家仍继续在祠堂内居住直至去世,因此祠堂两处厢房表现出典型屯堡民居特征。

正房明间仍同屯堡民居一样,被用于供奉祖先。但整幢建筑却采用全木结构,并被架高垫高,呈现出“矮脚楼”的干阑式建筑特征,尤其正房使用了贵州常见的传统粮仓围合形式,使用横向的厚木板竖向排列的做法,在民居建筑中极为少见。这主要是因为,民国时期该祠堂除祭祀祖先外,还有囤积粮草的作用。村民自发地将丰年的余粮捐至报本祠储存起来,至灾年时以备不时之需,因此为了防潮,正房便采用了独特的仓壁建造形制(图18)。

图18 马官屯报本祠正房(来源:作者自摄)

除报本祠外,每户正房明间的祭祀空间还承担了家庭内部祠堂的功能。本文民居部分对此已有描述,不再赘述。

5.3.4 民间信仰的反映:土地庙

屯堡人的土地信仰文化,是中国土地信仰文化保存和运行最好的标本之一,是中国土地信仰文化最为直接和典型的表现,也是中国几千年的土地信仰文化发展的最后定型[6]。

马官屯现存土地庙6座,分布于村落各处,保存状况较好。

从建筑形制来看,马官屯现存土地庙主要包含两大类:一类为独立的土地庙建筑(图19(a)),通高在1.2~1.5 m不等。由上下两部分组成,下部为一内空基座,基座上部开一洞口,用于烧纸祭祀;上部为一硬山或悬山顶房屋,正中开一拱形门洞,内部供奉土地神像。上部房屋常刻或贴有楹联,多为吉祥祝福之语。另一类为嵌入墙壁的壁龛式土地庙,大小、形制与独立式土地庙上层房屋类似,例如北部屯门的壁龛式土地庙(图19(b))。

从建筑材料来看,马官屯原有土地庙多为石质,现代重建土地庙多用水泥和瓦,并附有瓷砖贴面。

从设置位置来看,马官屯现存土地庙主要设置于村落路边的几个主要入口,守护着村界,这与屯堡人将土地神看作村寨的守护神信仰有关。此外,还有一处土地庙设置在一水井边,这是先民对土地守护神职责的拓展。在其他屯堡聚落内,除村口路边和水井边外,还有将土地庙设在河边、水塘边、桥边、田边、山垭口等处的做法,凸显了土地信仰在屯堡先民生活休憩中的重要地位。

从祭祀方式来看,马官屯村民多在每月初二、十六对土地进行祭祀。除焚烧纸钱外,还会在土地庙门额处贴上鸡毛(图19(c)),表示土地神已经收到了自己祭献的贡品。

图19 马官屯土地庙(来源:作者自摄)

5.4 文化建筑

5.4.1 戏台

马官屯广觉寺前广场另一端曾有一戏台,毁于20世纪60年代。据村民口述,其形制及同寺庙的位置关系均与附近下坝村(夏家屯)内戏台相似。下坝村戏台始建于1808年,位于下坝村中心翔凤寺前广场另一端。推测马官屯戏台与其建于同期但稍晚,当为同治六年(1867年)动乱之后,与广觉寺复建同时期完成,修建时当对下坝村戏台形制进行了参考。

据下坝村戏台形制可知,马官屯戏台为全木结构,仅柱础为石质。戏台底部抬高架空,高度不足2 m,仅容一人站立通过。推测戏台底层高度较低的原因有二:一方面,因为戏台位于通向聚落主入口的交通要道上,考虑到聚落的安全防卫问题,对戏台高度进行控制,可阻碍军队骑兵入侵,起到一定的军事防御效果;另一方面,根据屯堡风俗,为表示尊重,进入聚落应下轿下马步行进入,因此控制戏台下通道高度也起到了一定的提示作用(图20)。

图20 下坝村戏台遗存(来源:作者自摄)

5.4.2 学校

马官屯自明万历建屯时起,便成了区域性的文化和教育中心,屯内建有社学,规模较大。20世纪30年代,政府在屯内修建马官中心学校,位于聚落轴线上、广觉寺与凤霞山角中间位置。学校建筑为砖木结构两层楼房,墙体用砖,梁柱均为木结构,柱外进行了包砖处理。原为五开间,后因教室数量不够,70年代又分别在左右两侧增加一开间,新增部分建筑为石质。1982年学校搬迁至马官镇,此楼逐渐转变为民房。

5.5 景观构成要素

5.5.1 村前水口

水口园林最初起源于徽州,有学者认为水口园林是最早的公共园林,是最早的园林雏形[7]。先民自江南移民至黔中后,将水口园林的做法植入到了屯堡聚落当中。

马官屯轴线西北端有村前水口一处,正对现村委会广场位置。水口已干涸,露出池底自然地貌。据村民口述,马官屯前曾有河流与村前水口相接,符合背山面水的屯堡选址特征,但因城镇化发展,河流现已不存(图21)。

图21 马官屯村前水口遗存(来源:作者自摄)

5.5.2 井

马官屯尚存古井3口,分别位于村西北部平坝区域、西南部和东部的堡坎上。其中西北部井水过于浑浊,已近废弃,但亦见有村民于此洗衣。西南部和东部两井为村民洗衣、洒扫等日常用水水井。东部古井地理位置更高、水源更清,在村子通自来水前,此井水源常被用作饮用、炊事水源(图22)。

图22 马官屯古井遗存(来源:作者自摄)

5.6 其他史迹

因其区域中心性位置及文化核心地位,马官屯内还保存有较多碑刻史迹。屯内有一“觉亮和尚碑”,立于清道光二十五年(1845年),碑文为觉亮和尚生平介绍,保存状况较好,字迹清晰。西南紧邻县道位置,有一“张公星楼因公遇难纪念碑”,为1936年元月马官信义镇公所建,现碑为2007年重立。马官屯外,文昌阁前广场处有一“抗战阵亡将士纪念碑”,最初为纪念1944年7月7日信义镇公所建,现碑为1999年7月7日重立。

6 安顺西门屯堡聚落独特性讨论

6.1 内向型的聚落特征

屯堡的诞生首先便是为了稳定西南少数民族地区,因此西门屯堡同东门屯堡一样具有军事防御功能,表现出了明显的内向型特征。

6.1.1 显性表征

6.1.1.1 半封闭型的聚落选址利于交通与生产

马官屯选址背靠凤霞山,山上有清泉流下,面对广袤的农田,旁有一条驿道通滇入蜀,战略地位极为重要。下坝村与马官被同一条驿道串联,背靠天龙山,面对广袤的农田及丰沛的水源。位于两屯北部稍远的天王旗村亦然,聚落呈线型发展,两侧有较广袤的坝区可供延伸。西门屯堡这种半封闭型的选址依山不居山、周围有广袤的坝区,满足了其“无事屯田以资军实”的功能;同时傍水不居岸,从而规避了雨季洪涝灾害影响聚落安全的可能性。

分析认为,这种背靠山区、面向坝区的半封闭型选址有可能不是西门屯堡的独特地域表征,而是时代特征和地理区位的共同体现。在时代划分上,明初屯堡设立的主要目的是为了征南,因此其军事防御性被不断强调和突出,群山环绕便成了屯堡选址的必备条件。明初建立的九溪村、吉昌屯、鲍屯等东门屯堡均四面环山,具有很强的军事防御性。而在马官屯建屯的明万历年间,屯堡的军事任务已由明初的征南拓展为了长期驻守,需要广袤的屯田,因此其选址重点便发生了变化。在安顺东部,由其他屯堡分化、搬迁,形成于清中后期的本寨、二官村等屯堡聚落,也具有与马官、下坝、天王旗类似的半封闭型选址特征。在地理区位划分上,屯堡分为交通线屯堡和田坝区屯堡两种类型。前述明初建立的几处屯堡,因为战争的需要,位置多靠近主要交通干线,方便行军、征南,但同时也因为其靠近主要交通干线,更易遭受攻击,因此需要更强的军事防御功能,由此便弱化了屯堡其他方面的功能。也由于沿交通线利于战事和商业发展,此区域屯堡分布密集,但也因此人多地少,周围仅有少量坝区,农业生产没有田坝区高。

由此推测,由于不同时代和地理区位赋予了屯堡聚落不同的功能,因此以马官为代表的现存西门屯堡及形成较晚的东门屯堡表现出半封闭的聚落选址特征,以保证其军事防御性和生产生活功能。

6.1.1.2 封闭型的围合结构确保聚落安全

在大的地理空间格局上,现存西门屯堡多表现出半开放的特征,但就聚落本身而言,其内向性仍表现得极为明显。与马官屯所具有的4层级围合结构类似,下坝村、天王旗村亦留存有屯墙屯门、内部分区、防御型的街巷空间及合院结构的设置。由此认为,在聚落内、外的围合结构层面,西门屯堡与东门屯堡同源,具有多层级、严密的防御体系。

6.1.2 隐性表征

除以军事防御体系为核心的显性表征外,屯堡聚落的内向性还隐性地表现在诸多其他方面。虽然西门屯堡并不像东门屯堡一样着屯堡服饰,但西门屯堡居民仍有较强的族群认同感,其在信仰体系等方面也保留有较为明显的屯堡特色。这些共同构成了其内向性的隐性表征。

调研可知,马官屯宗教信仰类型丰富,相关遗存较多。此地先民以佛教信仰为主,屯内曾有广觉寺、广慧寺两处佛教寺院,建筑规模宏大、香火旺盛。清末,此地出现了以文昌帝君为代表的道教信仰,寄托了先民在科举及仕途上的美好愿望。作为多姓氏聚居聚落,马官屯内也建有家族祠堂。此外,与其他屯堡村落类似,土地作为先民日常生活的守护神,被供奉在聚落的重要交通节点处。与多数屯堡聚落不同的是,马官屯未见汪公、五显等信仰的物质载体遗存。

这一信仰体系在与马官屯临近的下坝村也得以体现。下坝村内有翔凤寺、天龙山寺(已毁)、土地庙等物质遗存。翔凤寺由大殿、后配殿和东厢、西厢组成,与马官屯广觉寺格局相类。大殿面阔三间,中间供关圣,右侧供地藏王菩萨,后配殿供观音、弥勒等,佛道信仰并存。在下坝村每处村口路旁的土地神前,每年的六月初六举办土地会。此外,村民们还信仰财神,每年的财神会在天龙山上的天龙山寺举行。腿脚不便的老人们则聚集在翔凤寺办会口。在本次调研的基础上认为,以马官屯为代表的西门屯堡聚落以佛教、道教信仰和土地崇拜为主,兼顾祖先祭祀,并不强调汪公、五显等盛行于安顺东部大多数屯堡中的信仰类型。因此,安顺西门屯堡中的信仰空间类型与其他屯堡呈现出不同的样态。

不过值得讨论的是,学者沈福馨[8]曾以安顺地戏为研究对象,提出以安顺城为中心可将安顺地戏分为东路和西路两部分。这一分类恰好可与东门、西门屯堡的分区相互对应。沈福馨提出在西路地戏分布地区比较强调五显信仰,有的村子虽无五显庙,但农户堂屋神榜上仍会供奉五显牌位,安顺西部农村亦有关于“五显”降生的民间传说。目前保存尚好的3处安顺西门屯堡聚落中,仅天王旗设有五显庙,马官、下坝均未见,亦未发现后两处聚落民居堂屋有五显牌位的供奉,且经与马官、下坝村民交谈可知,两处聚落内部此先及目前均无五显信仰。在此基础上,本文认为五显信仰在西门屯堡的辐射范围尚待进一步考察。

6.2 因地制宜的建筑用材特征

考察发现,以马官为代表的西门屯堡民居以石木结构为主,地面及墙体多以石材砌筑而成,内部梁架使用穿斗式木屋架,与东门屯堡十分类似。这体现了屯堡民居因地制宜的特征。安顺市盛产砂页岩,且极易剥离、采集和加工,因此石材便成了屯堡民居的主要材料。屯堡聚落多依山而建,安顺市的山上多为常绿植被,多有可作为建筑木材的揪、梓、椿、杉等树种。

但是,安顺西门屯堡聚落中的建筑单体在形制上仍具有其独特性,这主要体现在屋面建筑材料的不同之上。马官屯、下坝村、天王旗村的屯堡民居屋面均用瓦;而以天龙屯、鲍家屯、雷屯为代表的东门屯堡聚落则以用石板为多。笔者认为,这是因为安顺西部区域土壤较为深厚,十分适合烧制成瓦。屯堡先民就地取材,以瓦代替石材作为屋面,具有防火、隔热、隔声、吸潮等优点,同时具有较强的装饰性。

但这一地域分区并不绝对,在安顺东部的仁岗屯发现有靠近屋脊部使用青瓦,靠近檐口处使用石板的“半石半瓦”做法;在马官屯亦发现有专为牲畜搭建的房屋使用石板铺就屋面。因此推断,造成屋面材料不同的直接原因为社会经济条件的差异。由于石板可以开采后直接坎斫并使用,而瓦需要经过烧制而成,侧面证明安顺西门屯堡自古以来社会经济状况要优于东门屯堡。

综上,经初步调研及分析认为,以马官屯为代表的安顺西门屯堡,其聚落空间格局在现存屯堡村寨里完整性较好,比较完整地反映了屯堡聚落的规划思想;在聚落选址、空间格局、防御体系、景观构成等方面,与安顺东门屯堡同根同源;但在聚落的信仰空间形态和建筑单体形制上具有其独特性。

7 结束语

随着社会不断发展,屯堡的军事战略意义已经逐渐淡去,转变为一种纯粹的居住型聚落,其区位条件在生产生活方面展现出来的优越性也越来越明显。在吸引人口及经济资源的同时,屯堡聚落发展与保护间的不平衡问题日益尖锐,许多屯堡村寨离安顺市区较近,城乡建设之间的发展协同尤为重要。在很长一段时间内,学界和有关遗产管理部门所关注的屯堡多为安顺东部以天龙屯、云山屯、鲍屯等为代表的东门屯堡,而西门屯堡在研究和保护管理实践中并未得到重视。日后可以以马官村、下坝村、天王旗村等已知保存较完好的西门屯堡聚落为切入点,广泛发掘潜在研究对象,以充分的聚落空间形态研究为基础,继续深入探讨其保护利用以及发展问题。此外,虽然西门屯堡一直没有得到足够的研究和保护,不过在调研中发现,以马官、下坝、天王旗等为代表的西门屯堡并未因未受到足够关注而被大规模的城镇化进程所淹没。大多数西门屯堡并没有文物保护单位或历史文化名村等官方遗产认定,因此亦没有颁行相关法律规范禁止村民改建房屋,但其聚落的物质形态仍能完好保存至今。调研中得知,这大多是归功于当地自下而上的民间保护力量,如何调动和利用这个民间保护力量,与由上至下的官方保护管理方法共同发挥作用,这也是日后值得关注和研究的一大议题。

致谢:调研工作得到安顺学院吕燕平教授、普定县文化馆华松老师、安顺市文联蒋文武副主席、普定县马官镇文化服务中心汪东波主任、退休干部张美华老师的配合与支持,特此表示感谢。

资助项目:黄果树景区世界文化与自然遗产申报项目(天合公益基金会资助)。