员工主动性对工作退缩行为的影响:基于外部动机 与绩效反馈氛围的调节作用

2021-09-05姜荣萍朱泳欢

姜荣萍 朱泳欢

[摘 要] 采用问卷调查法,探讨员工主动性行为与工作退缩行为之间的关系。研究结果表明:员工主动性行为对工作场所退缩行为有显著的负向影响,其中外部动机与绩效反馈氛围在此起到调节作用,当员工的主动性行为水平相同时,员工的外部动机越强,主动性行为对工作场所退缩行为的负向作用越强,且组织的绩效反馈氛围越强,主动性行为对工作场所退缩行为的负向作用越强。研究结论对企业的人力资源管理实践起到一定的指导作用。

[关键词] 工作退缩行为;主动性行为;外部动机;绩效反馈氛围

[中图分类号]C936 [文献标志码]A

一、引言

在传统的组织行为研究中,人们习惯于将积极主动行为视为一种纯粹可取的行为,管理者的主要任务就是设法激励员工的主动性行为。员工主动性行为不仅对提高组织效能有重要作用,更重要的是对提高员工自身的职业发展产生积极影响。[1]79有研究表明,员工主动的信息搜寻、反馈寻求有利于提高职业满意度,减少消极工作行为;[2]862有追踪研究发现,员工的主动性行为可以改善四年后的工作条件,[3]361员工长期的主动性行为可以获得上司的资源支持,进而减轻工作压力和减少离职等消极行为的发生。[4]375类似研究表明,一般情况下,员工的主动性行为越强,在工作场所中越少地表现出心理和行为上的退缩。然而,随着研究的深入,有学者就主动性工作行为对工作退缩的消极影响提出了质疑,他们认为员工的主动性行为可能会引发员工工作退缩,即所谓“枪打出头鸟,人揍露头青”,因此,员工在组织中并非越主动对自己越有力,其中Pingel等以资源保存理论为理论视角研究发现,[5]423主动性过强可能会导致员工反复地沉思、烦躁及产生压力,从而降低工作满意度,产生离职倾向。

由此,在有关员工工作行为的研究中,员工主动性与工作退缩行为之间的内在关联性一直是学界关注的热点问题,并且也产生了大量争议。杨依含发现,[6]25主动性行为对职场排斥起着促进作用,从而导致员工的工作退缩行为,但基于组织的自尊可以反向调节主动性行为对职场排斥的影响。Hirschi和Freund指出,[7]13主动性行为在工作场所中会表现出对现状的挑战与质疑,不可避免遭到领导或者团队成员的抵触及敌意,从而使得该行为存在一定的不可预知和风险,因此要想员工更加积极地做出主动性行为,除了员工强大自己的内心之外,更加需要组织情境因素的鼓励与支持,以此降低主动性行为给自己带来的风险。Lewin指出,[8]26个体的行为不仅受到个体特征的影响,还受到特定情境的影响。由此可预知,员工的主动性行为对工作退缩行为的作用一定程度上受到个体特征及情境因素的影响。

通过梳理相关研究,从“人-境”互动的视角,结合社会交换理论及强化理论等的观点,本研究试图探讨员工主动性行为对工作退缩行为的影响,重点探讨员工主动性行为的外部动机和组织的绩效反馈氛围在两者之间的调节作用。

二、研究综述与假设提出

(一)主动性行为与工作退缩行为

工作退缩行为是指员工在工作场所中由于各种原因产生不满或反感而采取的一些消极的行为,如迟到、早退甚至离职等行为,工作退缩主要表现在心理上如工作时间神游、做白日梦等,表现在行动上如擅自离开工作岗位、让他人代为完成自己的工作任务等。工作退缩行为不仅对员工本身的职业发展非常不利,对组织也会产生有形或者無形的消极影响,因此,管理者及学者们纷纷就工作退缩行为的产生机制展开研究,意图减轻员工的工作退缩行为,而主动性工作行为对工作退缩的影响一直是学者们和管理者们探讨的主题。主动性行为是个体旨在改善自己或者改善环境的自发且有预见性的行为,[9]830如主动就组织安排的事务提出方案,工作中与同事进行知识与信息的分享等。Bajaba等的实证研究发现,员工的主动性工作行为可以提高自己的人力资本与社会资本水平,更加容易获得领导赏识,很少有退缩行为发生。[10]478还有研究发现越是在工作中主动的员工其工作满意度越高,获得的晋升机会也越多,其在之后工作表现的积极行为会增加。[11]360Smale等研究发现,在集体主义文化背景下,员工的职业主动性对员工的经济成功有显著的正向影响。[12]112从社会交换理论的视角,可以认为员工的主动性行为换来了积极的回报,如高自尊、高价值感及领导与组织的认同,这些近似等值的回报会激励员工继续做出主动性行为,因此,主动性行为不仅不会促使员工产生工作退缩,反而会减少工作退缩行为。因此,我们提出假设1:

假设1:员工的主动性行为对工作退缩行为有显著的负向影响。

(二)外部动机的调节作用

员工主动性对工作退缩行为的影响应该受到个体特征与情境的影响,从个体层面,我们认为,做出主动性行为的外部动机可能在主动性与工作退缩行为之间起到一定的调节作用。尽管一直以来主动性工作行为被认为是员工角色外的、纯粹自愿的行为,[13]550但随着学者们对主动性工作行为的发生机制有了更加深入的认识,主动性工作行为的产生动机受到了一定质疑,他们认为,很多员工的主动性行为是受外部动机驱使的,如印象管理(人们试图管理和控制他人对自己形成好的印象),或者为了获取金钱回报、社会赞许及避免惩罚等。[14]248由此学者们发现,员工的主动性行为能给员工带来职业成功和经济收益,并且有研究还发现,主动性行为是员工具有领导潜力的表现,且与职业满意度、晋升和加薪有密切关系。[15]380由此,做出主动性的外部动机越强的员工,他们越能够对主动性付出与做出主动性行为后的回报进行权衡,如果做出主动性行为后能够得到公平的回报,如获得晋升、加薪、价值提升等,那么外部动机越强,员工的主动性行为对工作退缩行为的负向影响就越强。并且,对做出主动性行为的外部动机比较强的员工来讲,他们在做出主动性行为的过程中可能消耗更多的能量与资源,工作退缩后产生的机会成本可能更高,因此越不会轻易工作退缩。Aldabbas等认为,员工通过效忠组织和辛勤的工作来换取薪资、组织支持和同事认可等,进而可以削弱其工作退缩行为的发生。[16]8因此,一定程度上,员工做出主动性行为的外部动机越强,就越不容易做出工作退缩行为,因此,我们提出假设2:

假设2:外部动机调节了主动性行为对工作退缩行为的负向影响,员工主动性工作行为的外部动机越强,主动性工作行为对工作退缩的负向影响就越强。

(三)绩效反馈氛围的调节作用

绩效反馈是组织对员工工作绩效的测量与反馈,Patterson等人在对组织氛围进行再确定与再测量时,将绩效反馈氛围作为17种组织氛围的其中一种,[17]382并据其研究发现,绩效反馈氛围与员工的主动性行为、创新行为及退缩行为等有一定关系,更认为,组织氛围是调节员工个人行为的重要因素,很多情况下作为情境因素在组织行为之间起到调节作用。[18]375斯金纳的强化理论指出,及时的反馈能够增强工作程序的透明度,体现绩效制度的公平公正性,降低员工对自己的绩效表现和工作环境的不确定性与模糊性,因此,绩效反馈对员工的积极工作行为至关重要。如果组织或者管理者对员工积极的工作行为及工作绩效给予反馈,并给予及时的正强化,对于消极的工作行为和绩效同时给予反馈,并指出可以改进的方法,一定程度上有利于员工认清自己,提高员工积极行为的发生频率。由此,如果员工的主动性行为能够得到组织及时的认可,这种认可恰恰可以提高员工的积极能量,进而提高员工对组织的认同与承诺,员工在工作中就很少表现出退缩行为。付出—回报失衡模型理论(Effort-Reward Imbalance Model)也指出,如果员工的付出和绩效表现没有得到及时的肯定,员工在心理上就会产生失调感,更加可能产生退缩行为,因此,及时得到反馈与肯定会让员工感到自尊感、公平感,进而减少工作退缩行为。[19]2350Christina等研究发现,绩效反馈能够促进个体的前摄行为。[20]376Groenendaal等人指出员工感知到的组织氛围对与主动性行为有一定的影响。[21]315Huang研究发现,良好的组织氛围对工作退缩行为有显著的负向影响,[22]402许欣的研究也支持以上假设。[23]108基于以上分析,提出本研究如下假设:

假设3:绩效反馈氛围加强了员工的主动性行为对工作退缩行为的负向影响。

综上,本文的研究模型如图1所示:

三、研究方法

(一)被试

被试主要来自广州、深圳、济南等地的13家企业,分两个阶段收集數据,主要采用电子邮件和现场发放的形式,第一阶段,发放了“主动性行为”“外部动机”和“绩效氛围”问卷,共回收有效问卷293份,后续又对293名员工发放了“工作退缩行为”问卷,剔除填写不规范和明显应付的被试,最后保留有效问卷258份。其中男性员工占38%,女性员工占62%。

(二)测量工具

1.主动性行为量表

本研究对主动性行为的测量选用Belschak等人采用的量表,[24]488包含3个维度,共有12个题项,主要用于测量针对不同组织层次水平及不同目的的主动行为,包括有利于个体的主动行为、有利于工作群体的主动行为以及有利于组织的主动行为。代表性题目如“我会主动优化组织工作以促进组织更长远的目标的实现”。该问卷采用从“非常不符合”到“非常符合”的5点计分法。该研究量表的Cronbach's Alpha值为0.915。

2.工作退缩行为量表

本研究工作退缩行为的测量选用Lehman和Simpson开发的量表,[25]315包含2个维度,共有12题项,主要从两个方面测量员工的工作退缩行为,分别为心理退缩行为(走神、产生离职倾向等)和身体退缩行为(迟到、缺勤等)。代表性题目如:“擅自离开工作岗位”,“产生离职的想法”。该问卷采用从“非常不符合”到“非常符合”的5点计分法。该研究量表的Cronbach's Alpha值为0.911。

3.外部动机量表

本研究外部动机的测量选用Pingel等人采用的外部动机量表,[5]427共有6个题项。代表性条目如:“我积极主动的工作是为了使他人更加尊重我”。该问卷采用从“非常不符合”到“非常符合”的5点计分法。该研究量表的Cronbach's Alpha值为0.850。

4.绩效反馈氛围量表

本研究绩效反馈氛围的测量选用Patterson等人编制的绩效反馈氛围量表,[17]382共有5个题项。代表性条目:“我所在的组织,员工通常会收到关于他们工作质量的反馈”。该问卷采用“非常不符合”到“非常符合”的5点计分法。本研究量表的Cronbach's Alpha值为0.810。

(三)数据统计分析

用SPSS17.0进行变量的描述性统计分析、信度分析、相关分析和多元回归分析, 用Amos17.0检验各变量之间的区分效度。

四、数据分析与结果

(一)共同方法偏差检验

本研究中样本数是通过调查问卷所得到的,因此有必要对样本数据进行同源误差检验。对此,本研究采用Harman单因素检验法进行检验。第一公因子的方差解释百分比为27.13%(小于40%)。因此,本研究所涉及的变量可以认为不存在严重的共同方法偏差。

(二)区分效度检验

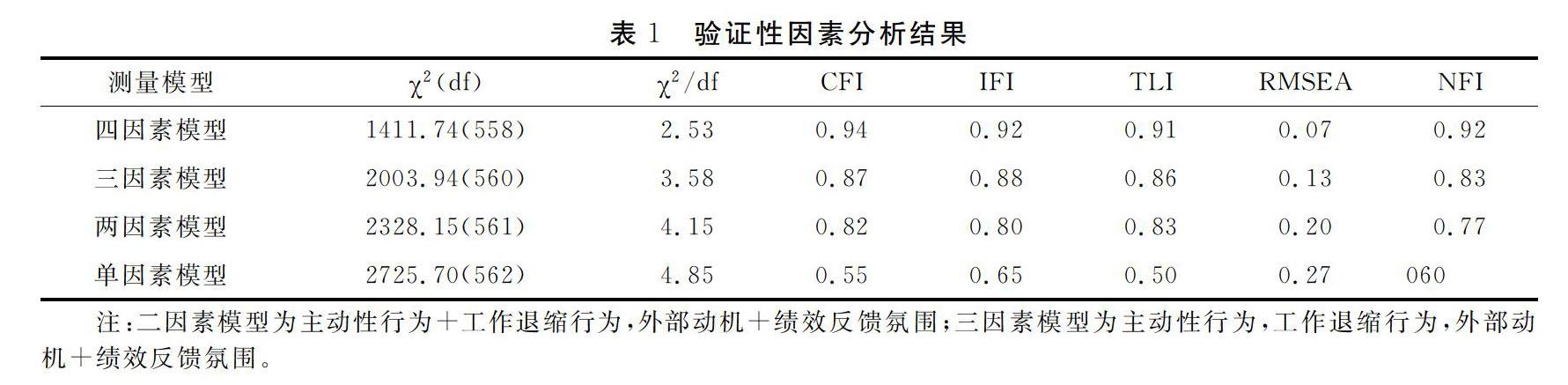

采用Amos17.0检测各变量之间的区分效度。一般认为,当CFI、IFI、TLI、NFI都大于0.90,而RMSEA小于0.08时,可以认为模型的拟合程度良好。通过表1可见,本研究四因素模型拟合最好。

(三)描述性统计与相关分析

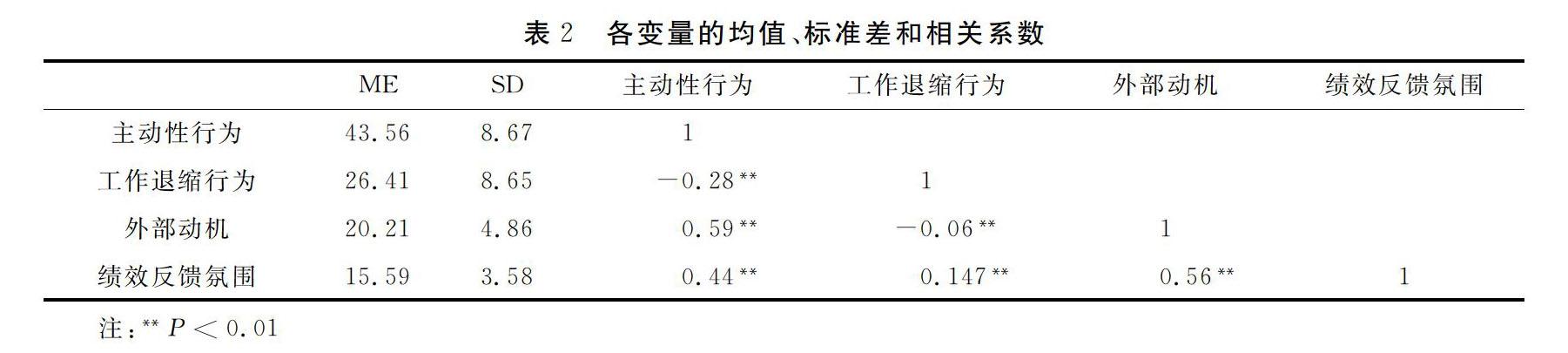

如表2所示,本研究对主动性行为、工作退缩行为、外部动机以及绩效反馈氛围进行了均值、标准差和相关系数分析。

由表2的数据结果发现:主动性行为与工作退缩行为呈显著负相关(r=-0.28,P<0.01),相关系数的结果为假设验证提供了初步证据。

(四)回归分析与假设检验

本研究采用多元回归的方法进行假设检验,具体结果如表3所示。假设1

认为主动性行为与工作退缩行为呈负相关。模型1在主动性行为进入回归方程后,主动性行为对工作退缩行为呈显著负向影响(β=-0.28,P<0.001),假设1得到验证。

假设2认为外部动机调节主动性行为与工作退缩行为之间的关系。模型3显示,在主动性行为、外部动机依次进入回归方程后,主动性行为与外部动机的交互项达到了显著水平(β=-0.03,P<0.05),假设2得到了验证。我们依据Aiken和West提供的方法制作出如图2的外部动机调节效应图。[26]167从图2可以看出,外部动机主调节了主动性行为与工作退缩行为的关系,当员工的主动性行为水平相同时,高外部动机的员工比低外部动机的员工更不容易产生工作退缩行为。

假设3认为绩效反馈氛围调节主动性行为与工作退缩行为之间的关系。模型5显示,在主动性行为、绩效反馈氛围依次进入回归方程后,主动性行为与绩效反馈氛围的交互项达到了显著水平(β=-0.04,P<0.05),假设3得到了验证。我们依据Aiken和West提供的方法制作出如图3的绩效反馈氛围调节效应图。[26]167从图3可以看出,绩效反馈氛围在主动性工作行为与工作退缩之间的调节效应显著,当员工的主动性行为水平相同时,高绩效反馈氛围下的员工比低绩效反馈氛围下的员工更不容易产生工作退缩行为。

五、研究结论与讨论

(一)研究结论

1.主动性行为与工作退缩行为的 相关

主动性行为与工作退缩行为的关系一直存在争议,本研究结果发现,员工的主动性行为对工作退缩行为起到显著的负向影响,研究结论与Manuela和Pio推测与研究结果基本一致,[27]501而与Pingel等的结果不一致。[5]423本研究认为,相对于采取主动性行为较少的员工而言,采取主动性行为越多的员工,在工作中更容易获得上司和同事的认可,在组织中更能体验到较高的自尊与积极情感,越不容易产生工作退缩行为,我们的结论与Zacher等的研究一致,[28]49他们研究发现,相对于主动性比较低的员工,高水平主动性行为的员工更能提高积极情绪,从而提升幸福感。由此表明,员工在工作中采取的主动性行为越多,员工的工作退缩行为就越不容易发生,而那些在工作中缺乏主动性的人,工作退缩行为反而更容易产生。

2.外部动机对主动性行为和工作退缩行为的调节作用

本研究结果证实了员工主动性行为的外部动机正向调节了主动性行为与工作退缩行为之间的关系,这说明尽管员工的主动性行为负向影响工作退缩行为,但这种影响在不同动机水平的员工中作用的效果是不同的,在员工的主动性行为水平相同的情况下,相对于低外部动机的员工来说,高外部动机的员工更不容易产生工作退缩行为。对此我们可以解释为,高外部动机的员工相对于低外部动机的员工对工作所带来的结果更为期待,对于这部分员工而言,在工作中采取的主动性行为所带来的回报,如加薪、升职或得到他人认可等,可以给他们带来快乐和满足等积极影响,从而减少在工作中的退缩行为。

3.绩效反馈氛围对主动性行为和工作退缩行为的调节作用

本研究结果证实了绩效反馈氛围正向调节了主动性行为与工作退缩行为之间的关系。这说明尽管员工的主动性行为负向影响工作退缩行为,但这种影响在员工感知到不同水平的绩效反馈氛围时的作用效果是不同的,在员工的主动性行为水平相同的情况下,员工感知到组织的绩效反馈氛围越高就越不容易产生工作退缩行为。对此我们可以解释为,相比于低绩效反馈氛围,在高绩效反馈氛围下,员工能够及时在工作中得到反馈,如金钱、工作质量及员工测评方面的反馈等,在这种氛围中,员工做出的主动性行为能够提高个体的自尊,并能及时针对反馈的结果对自己做出一个调整,可以使他们更容易得到他人及组织的认可,从而更不容易在工作中表现出退缩行为。

(二)研究的理论价值

1.扩展了主动性行为影响工作退缩的边界

尽管目前关于主动性行為与工作退缩行为的关系一直有分歧,本研究发现,主动性行为一定程度上能直接降低工作退缩行为,但主动性行为是否会引发工作退缩同样可能受到某些边界的影响,如果一个人的主动性行为的外部动机比较强,那么他做出主动性行为就很少产生工作退缩,如果员工能够时刻感知到绩效反馈氛围,员工做出主动性行为后也比较少产生工作退缩。本研究分别以外部动机(个体因素)和绩效反馈氛围(情境因素)作为调节变量探讨主动性行为影响工作退缩的边界,推动和丰富了主动性行为和工作退缩行为领域相关问题的研究。

2.多种理论融合应用

将社会交换理论、强化理论、付出-回报失衡模型(探究个体的态度、行为、认知过程及行为发展)引到本研究框架,探讨员工主动性行为对工作退缩行为的影响,进一步推动了以上理论在中国文化背景下的应用与发展。研究发现外部动机和绩效反馈氛围在主动性行为与工作退缩之间有显著的调节作用,一定程度上验证了个体因素和情境因素很多时候作为调节变量而起作用的推论。

(三)研究的实践意义

1.组织要多关心员工

虽然员工的主动性行为能够减少工作退缩行为,但实际工作中难免会有过犹不及的情况,过多的主动性有可能会让员工耗费大量的时间和精力,[5]419给员工造成负担。因此,组织要多关心员工做出主动性行为所产生的资源耗费,及时为员工提供资源补给,不至于由于参与主动性行为而对自己造成较大的压力,如果做出主动性行为耗费的资源能够得以及时地恢复与补充,员工在做出主动性行为后就不会产生工作退缩。

2.适当调节员工的奖罚机制

本研究发现,员工的外部动机能够调节主动性行为与工作退缩行为的关系。在主动性行为水平相当的情况下,相对于高外部动机的员工而言,低外部动机的员工更容易产生离职行为。因此,我们建议,组织要关注员工动机水平状况,并经常监测,对于动机水平高的员工的主动性行为要及时给予反馈,以强化他们的主动性行为,而对于低动机水平的员工,对他们的主动性行为要采取随意的态度,不要刻意强加。

3.营造合适的绩效反馈氛围

本研究发现,绩效反馈氛围能够调节主动性行为与工作退缩行为的关系。在主动性行为水平相当的情况下,相对于高绩效反馈氛围,低绩效反馈氛围下的员工更容易产生工作退缩行为。因此,本文建议,企业营造合适的绩效反馈氛围,对员工的绩效表现及时给予反馈,降低不确定性,这样不但能促进员工主动性行为的产生,还能减少工作退缩行为,从而有利于组织的积极发展。

(四)研究不足及展望

本研究分两个时间段收集数据,尽管研究结果与预测大体一致,但由于采取的是横向研究方法,难以验证因果关系。后续的研究可采用纵向研究的方法,可以更好的解释整个过程的发展变化。

在探究主动性行为与工作退缩行为的关系中,只选取了外部动机和绩效反馈氛围两个调节变量进行研究。后续的研究可以探讨内在动机、及其它组织氛围(如创新氛围)对该过程的影响,对此过程作进一步研究。

本研究没有对人口统计变量进行控制,有些人口统计变量在主动性行为与工作退缩行为之间可能起到重要的影响,今后需要对人口统计变量进行适当控制。

[参考文献]

[1]顾建平,李艳,孙宁华.企业家灵性资本如何影响员工主动性行为[J].外国经济与管理,2019(5):74-87.

[2]Pan J,Liu S,Ma B,Qu Z.How does proactive personality promote creativity?A multilevel examination of the interplay between formal and informal leadership[J].Journal of Occupational and Organizational Psychology,2018(4):852-874.

[3]Bakker A B,Petrou P,Emma M,et al.Proacitve vitality management,work engagement,and creativity:The role of goal orientation[J],Applied Psychology,2018 (2):351-378.

[4]Zhang J,Bal P M,Akhtar M N,et al.High-performance work system and employee performance:The mediating roles of social exchange and thriving and the moderating effect of employee proactive personality[J].Asia Pacific Journal of Human Resources,2019(3):369-395.

[5]Pingel R,Fay D,Urbach T.A resources perspective on when and how proactive work behaviour leads to employee withdrawal[J].Journal of Occupational and Organizational Psychology,2019(2):410-435.

[6]楊依含.新生代知识型员工主动性行为对其职场排斥的影响研究[D].北京:首都经济贸易大学,2018.

[7]Hirschi A,Freund P A.Career engagement:Investigating Intraindividual predictors of weekly fluctuations in proactive career behaviors[J].The Career Development Quarterly,2014(1):5-20.

[8]Lewin K.Field theory in social science[M].New York,NY:Harper & Row.1951.

[9]刘小禹,刘军,许浚,吴蓉蓉.职场排斥对员工主动性行为的影响机制——基于自我验证理论的视角[J].心理学报,2015 (6):826-836.

[10]Bajaba S,Fuller B,Marler L,Bajaba B.Does mindfulness enhance the beneficial outcomes that accrue to employees with proactive personalities?[J].Current Psychology, 2021(2):475-484.

[11]Bakker A, Petrou P,Kamp E M,Tims M.Proactive vitality management, work engagement,and creativity:The role of goal orientation[J].Applied Psychology,2018(2):351-378.

[12]Smale A,Bagdadli S,Cotton R,Russo S D.Proactive career behaviors and subjective career success:The moderating role of national culture[J].Journal of Organizational Behavior,2019(1):105-122.

[13]King D D,Ryan A M,Dyne L V.Voice resilience: Fostering future voice after non-endorsement of suggestions[J].Journal of Occupational and Organizational Psychology,2019(3):535-565.

[14]Grant A M,Nurmohamed S,Ashford S J,Dekas K.The performance implications of ambivalent initiative:The interplay of autonomous and controlled motivations[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes,2011(2):241-251.

[15]Ng T W H,Eby L T,Sorensen K L,Feldman D C.Predictors of objective and subjective career success:A meta-analysis[J].Personnel Psychology,2005(2):367-408.

[16]Aldabbas H,Pinnington A,Lahrech A.The influence of perceived organizational support on employee creativity:The mediating role of work engagement[J].Current Psychology,2021(6):1-15.

[17]Patterson M G,West M A,Shackleton V J,Dawson J F,Lawthom R,Maitlis S.Validating the organizational climate measure:Links to managerial practices,productivity and innovation[J].Journal of Organizational Behavior,2005(4):379-408.

[18]Schneider B,Ehrhart M G,Macey W H.Organizational climate and culture[J].Annual Review of Psychology,2013(1):361-388.

[19]Tsutsumi A,Kawakami N.A review of empirical studies on the model of effort-reward-imbalance at work: Reducing occupational stress by implementing a new theory[J].Social Science& Medicine,2004(11):2335-2359.

[20]Christina B,Sophie T,Tobias E.Performance feedback promotes proactive but not reactive adaptation of conflict-control[J].Journal of Experimental Psychology,2020(4):369-387.

[21]Groenendaal S M E,Rossetti S,Bergh M.Motivational profiles and proactive career behaviors among the solo self-employed[J].Career Development International,2021,26(2):309-330.

[22]Huang C,Hu B,Jiang G,Yang R.Modeling of agent-based complex network under cyber-violence[J].Physica A Statistical Mechanics & Its Applications,2016(9):399-411.

[23]許欣,胡兴球,唐震.组织伦理氛围对外派回任员工离职倾向的影响研究——以工作嵌入为中介变量[J].管理现代化, 2018(2):107-110.

[24]Belschak F D,Den Hartog D N.Pro-self,prosocial, and pro-organizational foci of proactive behaviour:Differential antecedents and consequences[J].Journal of Occupational & Organizational Psychology,2011(2):475-498.

[25]Lehman W E,Simpson D D.Employee substance use and on-the-job behaviors[J].Journal of Applied Psychology,1992(3):309-321.

[26]Aiken L S,West S G.Multiple regression:Testing and interpreting interactions-institute for social and economic research (iser)[J].Evaluation Practice,1991(2):167-168.

[27]Manuela Z,Pio R B.The role of proactive coping strategies,time perspective,perccceived efficacy on affect regulation,divergent thingking and family communication in promoting social well-being in emerging adulthood[J].Social Indicators research,2014(2):493-507.

[28]Zacher H,Schmitt A,Jimmieson N L,Rudolph C W.Dynamic effects of personal initiative on engagement and exhaustion:The role of mood,autonomy,and support[J].Journal of Organizational Behavior,2019(1):38-58.

[29]尹海潔,李茁.青年产业工人组织中的亲社会行为实证研究[J].牡丹江师范学院学报(社会科学版),2021(03):1-9.

[30]梁振东,聂顺婷,林婷婷.90后煤矿员工的相对剥夺感与离职倾向:工作幸福感的中介作用[J].牡丹江师范学院学报(社会科学版),2020(04):20-30.

[责任编辑]王立国

The Effect of Employee Initiative on Work Withdrawal Behavior: Based on the

Regulating Effect of External Motivation and Performance Feedback Climate

JIANG Rongping,ZHU Yonghuan

(School of Public Administration,Guangzhou University of Finance, Guangdong,Guangzhou,510521,China)

Abstract:This study uses questionnaire surveys to investigate the employees of the company and explore the relationship between employees' proactive behavior and work withdrawal behavior.The results of the study indicate:The employees' proactive behavior is negatively related to the work withdrawal behavior.The relationship between the proactive behavior and the work withdrawal behavior is moderated by the external motivation and the performance feedback atmosphere.When the employee's proactive behavior levels at the same time,the more the external motivation of employees,the negative effect of proactive behavior on work withdrawal behavior is stronger;the stronger atmosphere of the organization's performance feedback,the negative effect of proactive behavior on work withdrawal behavior is stronger.The conclusions play a certain guiding role in the human resource management practice of enterprises.

Keywords:work withdrawal behavior;proactive behavior;external motivation;performance feedback atmosphere