世俗化的终结?

2021-09-05罗纳德·F.英格尔哈特叶娟丽

罗纳德·F.英格尔哈特 叶娟丽

摘 要:基于宗教是一种前科学世界观,自启蒙运动以来,诸多著名社会科学家纷纷预言:进入现代社会以后,宗教会逐渐消失,人类将进入世俗化社会。这一经典世俗化理论目前正在遭遇理论与现实的双重挑战。宗教市场理论认为,对宗教的需求是永恒存在的;作为对这种需求的回应,宗教机构与宗教活动也就不会消亡。现实情况是,尽管以美国为代表的发达国家宗教信仰日渐式微,从绝对人口看,当今世界持有明确宗教信仰者却反而比30年前更多。要解释世俗化面临的这种挑战,有两个关键的变量,一是生存安全感,二是代际人口更替。可以肯定的是,经济和物质上的不安全感是推动人们走向宗教信仰的关键因素。因此,从世界范围来看,富裕国家或一个社会中的富裕人群总是越来越远离宗教;与之相对应的是,那些生存安全受到威胁的人群或者族群,则往往更依赖于信仰。从短时期来看,代际人口更替导致的宗教化相对于世俗化的强劲态势仍将延续;而从长远来看,宗教是否会消亡,一个真正的世俗化社会是否会来临,将取决于社会生产力的进一步发展,能够在多大程度上和在多大范围内给人们带来持久的生存安全感。

关键词:宗教市场理论;生存安全感;宗教供给;宗教需求;代际人口更替

DOI:10.16346/j.cnki.37-1101/c.2021.03.12

一、传统世俗化理论遭遇宗教市场理论的挑战

19世纪的主要社会科学家——孔德、斯宾塞、涂尔干、韦伯、马克思和弗洛伊德——都认为宗教信仰反映了一种前科学(pre-scientific)世界观,随着科学理性的日益普及,这种世界观将逐渐消亡①。自启蒙运动以来,哲学、人类学和心理学领域的主要学者都认为,神学迷信、礼拜仪式和神圣实践终将慢慢消失在现代社会当中。在20世纪的大部分时间里,许多社会科学家也认为,宗教正在消亡,世俗化与官僚化、理性化、城市化已并列成为现代化内在的一个方面。

最近,这一世俗化理论受到了挑战。穆斯林世界原教旨主义②运动和宗教政党的出现,席卷拉丁美洲和许多前共产主义国家的福音复兴,以及基督教原教旨主义政治在美国的突出地位,都表明宗教没有消亡,而且也没有显示出走向消亡的迹象。宗教仍然是社会和政治生活中的一个重要因素。有些著名评论家认为,是时候埋葬世俗化论调了,宗教将是人类社会的一个永久性特征。他们声称,宗教兴衰的决定性因素在于宗教领袖们是否积极地组织和维持他们的信众Roger Finke, “An Unsecular America,” in Religion and Modernization: Sociologists and Historians Debate the Secularization Thesis,ed. Steve Bruce (Oxford: Oxford University Press, 1992), 145-169.。

宗教市場理论对世俗化理论提出了最致命的挑战。它认为,供给方面的因素,特别是宗派竞争和国家对宗教机构的监管,决定了宗教普及的程度。近几十年来,许多社会科学家都持有这一主张,尽管他们遭到了持续的批评Rodney Stark and William Sims Bainbridge, “A Supply-side Reinterpretation of the ‘Secularization of Europe,” Journal for the Scientific Study of Religion 33.3(1985): 230-252; Roger Finke and Laurence R. Iannaccone, “The Illusion of Shifting Demand: Supply-side Explanations for Trends and Change in the American Religious Market Place,” Annals of the American Association of Political and Social Science 527(1993): 27-39.。基于市场的宗教理论认为,对宗教产品的需求是恒定的,因为大多数信仰所承诺的回报都来自人死后的另一个世界。不同国家宗教参与的程度是各不相同的,与其说是基于宗教供应“自上而下”的差异,倒不如说是由于宗教需求“自下而上”的不同。老牌教会被认为是自满的垄断者,对其拥有一定信众深感理所当然。基于国家的规制及国家对老牌宗教机构的扶持,这些教会在宗教市场拥有固定的份额。相反,当出现自由的宗教市场时,教会之间的激烈竞争会扩大宗教“产品”的供应,从而动员公众积极参与宗教活动。

宗教市场理论声称具有普适性,但支持它的证据主要来自美国和西欧。在美国,各种各样的教堂的不断扩张被认为最大化了信仰之间的选择和竞争,激发了美国公众对宗教的虔诚。美国教会受制于市场力量,而市场力量又取决于教会吸引神职人员、志愿者和财政资源的能力。竞争会产生多样性,刺激创新,并迫使教会积极招募信众以回应公众对宗教的需求。斯塔克和芬克(Stark and Finke)认为,相比之下,大多数欧洲国家维持他们所说的“社会化宗教经济”,依靠的是国家对老牌教会提供资助。斯塔克和芬克声称,宗教垄断会导致其创新性、回应性和效率变得更低。当神职人员享受有保障的收入和罔顾绩效的终身职位时,他们就会变得自满、懒惰和松懈:“当人们几乎没有工作的需求或动机时,他们往往不工作;因此,依靠政府补贴的教堂会变得懒惰。”Roger Finke and Rodney Stark, Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion (Berkeley, CA: The University of California Press, 2000), 230.芬克和斯塔克相信,如果通过解除管制而使欧洲的教会“供应”扩大,并且教会作出更多努力,将会带来公众宗教行为的复苏:“面对美国式的教会,欧洲人会像美国人一样作出反应。”简言之,斯塔克和芬克的结论是,“在一定程度上,只要组织更加努力,他们就会更容易成功”Roger Finke and Rodney Stark, Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion, 237-238.。

二、生存安全感的变化决定着对宗教的需求

孔德、涂尔干、韦伯和马克思都相信工业社会的宗教会衰落,难道他们完全错了吗?我们认为不是。对宗教供给侧的批评建基于特定的异常现象,并且主要集中在美国(恰好是一个反常的特例),而不是相对广泛的既包含了贫穷社会又包含了富裕国家的系统证据。宗教市场理论无法解释为什么几乎所有穆斯林占人口多数的社会都比美国更倾向于有宗教信仰,尽管在上述的多数穆斯林社会里,一种宗教不仅占有垄断地位,有时甚至还可以对任何皈依其他信仰的人处以极刑。

毫无疑问,传统的世俗化理论需要更新。很明显,宗教并没有从这个世界消失,似乎也不太可能消失。然而,世俗化的概念抓住了正在发生的事情的一个关键部分。进化现代化理论(Evolutionary Modernization Theory)强调生存安全感的重要性:当人们感到生存是如此安全以至于它被认为是理所当然的时候,宗教就变得不那么重要了。假定这一理论成立,我们应当会发现,宗教信仰在弱势人群中最为强烈,尤其是那些面临生存威胁的人群。我们认为,经济和物质上的不安全是推动人们走向宗教信仰的一个关键因素;并且我们将证明,世俗化进程——对宗教习俗、价值观和信仰的系统侵蚀——在那些生存得到安全保障的后工业国家的最富裕的阶层中发展得最为彻底。

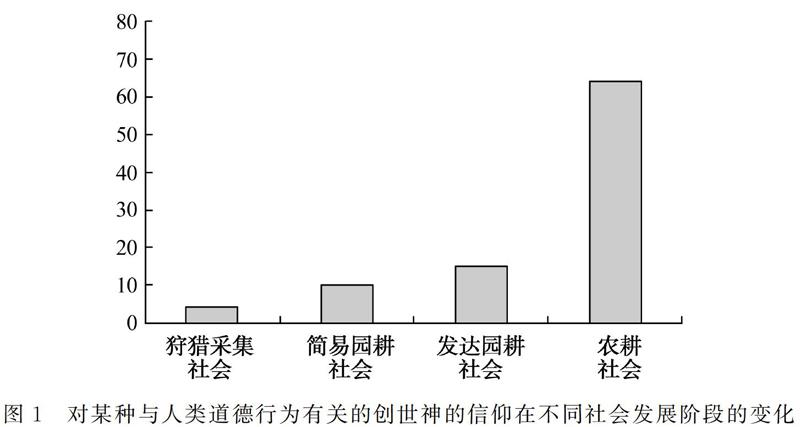

宗教信仰并非人性中永恒不变的特征。人类学研究发现,在狩猎采集社会(hunting and gathering society)中,很少有人相信存在一个与人类道德行为有关的创世神。狩猎采集社会的人们不接受当今世界宗教中的这一核心概念——上帝,而是倾向于一种“万物有灵论”的信仰,认为所谓的精神就内含在树木、河流、山脉和其他自然景观中。与道德行为相关联的“上帝”的概念在园耕社会(horticultural society)中仍然很少见;它只是随着农耕社会(agrarian society)的出现而开始流行。

自《圣经》时代以来,上帝的概念已经从一个愤怒的、苛刻的部落之神演变成为仁慈之神。此前的上帝,只有活人祭祀才能安抚之;并且不仅接受、甚至还要求对外来者实行种族灭绝。此后的上帝,却将其例律适用于全人类。人们的道德观念也以一种与社会经济发展密切相关的方式在不断发展,历史上盛行的道德规范在逐渐改变。只是近几十年来,这一改变的步伐在急剧加快。

排外心理、种族主义、性别歧视和同性恋恐惧症的弱化,是远离内向的部落道德規范长期趋势的一部分。在旧的部落规范下,大部分人被剥夺了道德上的公民权,种族灭绝和奴役是其普遍的做法。对内讲究公允公正而对外却不适用该道德规范的所谓内外有别,正在逐渐消失。与全球化和知识社会的到来密切相关,出现了一种道德规范普遍化的趋势;此前被排除在外的外国人、妇女和同性恋者,现在被认为也有人权。世界上越来越多的人变得越来越排斥战争。

权利这一理念已经存在了几个世纪,但它最初只是适用于特定的个人或社会阶层对此议题进行过详细讨论的有John Mueller, Retreat from Doomsday: The Obsolescence of Major War (New York: Basic Books, 1989).。第二次世界大战后,《联合国宪章》纳入了“普遍人权”的概念,并且随着民主的普及,对普遍人权理念的支持也越来越广泛。

进化现代化理论认为,经济和政治变革是以一种连贯一致的方式与文化发展同时进行的。随着社会从农耕经济发展到工业经济再到后工业化社会,日益增长的生存安全感降低了宗教在人们生活中的重要性。后工业国家的人们经济和人身安全感越强、预期寿命和健康水平越高,就意味着这些社会中越少有人认同传统的精神价值观、信仰和实践对他们的生活或他们所依存的共同体至关重要。这并不是说所有形式的宗教都会消失;有些因素可能仍然存在,例如对宗教身份的官方认同,即使它们对情感的影响和在生活中的中心地位已经大大减弱。但是,生活在发达工业社会的人们往往对传统宗教领袖和宗教机构较少依附,也不太愿意参与宗教活动。与宗教市场学派的主张相反,对宗教的“需求”远不是恒定不变的;相反,有证据表明,对应着生存安全感的不同,它存在非常显著的变化。

在前工业社会,人类受制于不可捉摸和无法控制的自然力。由于对自然现象产生原因的认识不足,人们往往把一切归咎于拟人化的灵魂或神。当大多数人开始以农业为生时,他们在很大程度上依赖于天赐的东西,比如太阳和雨水。农民会通过祷告,来祈求好天气或者免于疾病和虫害。

工业化导致了传统的规范体系与大多数人亲身经历和体验到的世界之间的认知错位。老牌宗教的象征意义和世界观不再像它们在最初形成时那样具有说服力和影响力。在工业社会,生产活动开始进入室内这样的人造环境中。工人们不会被动地等待太阳升起和季节变化。天黑了,人们会开灯;天冷了,人们就打开暖气。工厂的工人不再祈求好收成——因为他们的生产依赖于人类创造的机器。随着细菌和抗生素的发现,甚至疾病也不再被视为是神灵的再现,它正越来越成为一个人类可以控制的问题。

人们日常生活中的这些深刻变化导致主流宇宙观的变化。在以工厂为生产中心的工业社会,机械论的宇宙观似乎是理所当然的。最初,人们制造了一个这样的“上帝”概念,即上帝类似于一个伟大的钟表匠,他建造了宇宙,然后让宇宙主要依靠自己独立运行。但随着人类对环境控制能力的日益增强,上帝所扮演的角色分量减弱了;唯物主义意识形态应运而生,它强调对历史进行世俗的解读,并提倡人类通过努力去实现世俗的乌托邦。同时,随着知识社会的发展,工厂的机械世界又变得不那么普遍了,人们的生活更多的是与思想打交道而不再是与物质打交道。在知识社会中,生产力与其说依赖于物质约束,倒不如说依赖于信息、创新和想象力。同时,对生活的意义和目的的关注并没有减少。但是,在历史上的多数情况下,大多数人都处于生存不安全状态中,只有极少数信众会关注伟大的神学问题,而绝大多数人更关心的是面对一个生存不确定的世界,他们需要寻求慰藉,而这正是传统宗教吸引大众的主要原因。

世界上几乎所有的主要宗教文化都提供这种慰藉,那就是,即使你个人无法理解或预测未来,但某种更高更强的力量将确保问题得以解决。宗教和世俗意识形态都向人们保证宇宙是按计划运行的,这个计划保证,只要你遵循规则,无论是在这个世界还是另一个世界,一切都会好起来的。这种信念可以减轻人们的生存压力,使之能够应付焦虑,集中精力处理眼前的问题。没有这样的信念体系,极端的压力往往会使人们退缩不前。在生存安全得不到保证的情况下,人们迫切需要一个既强大又仁慈的权威——反之亦然。

压力下的个人渴望严格的、可预测的规则。他们的生存安全是不确定的,因此,他们想确定会发生什么,他们的人生可以出现误差的空间很小。相反,在相对安全的生存条件下长大的人,可以容忍更多的模棱两可,对宗教提供的那种绝对且僵化的规则的需求也更少。具有相对较高生存安全感的人,与那些不确定其生存需求能否得到满足的人相比,更容易接受对熟悉的生活模式的背离。在确保经济安全的工业社会中,整个社会安全保障网络的建立使人们免于陷入贫困的风险,而越来越多的安全感带来的是对绝对规则的需求减少,其结果是传统宗教机构的衰落。

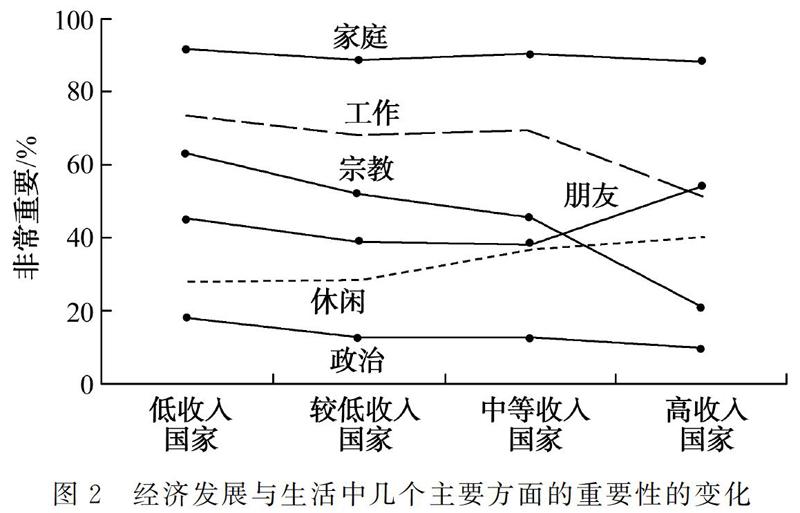

价值观调查要求每个受访者对生活、家庭、工作、宗教、朋友、休闲和政治六个主要方面的重要性进行打分。图2显示了上述某个领域在他们的生活中“非常重要”的百分比,这是根据我们进行的数十万次访谈得出的,这些访谈涉及的国家囊括了世界上绝大多数人口。事实上,每个人都認为家庭是非常重要的——这似乎是所有富裕国家和贫穷国家的一个永恒现象。但随着我们从低收入社会(其中62%的人口认为宗教很重要)转向高收入社会(只有20%的人认为宗教很重要),宗教的重要性急剧下降。在低收入社会,只有家庭和工作被认为比宗教更重要。在高收入社会,朋友和休闲都被认为比宗教更重要。图2的横截面数据暗示但还不足以证明,宗教在高收入社会中的重要性下降了(图3中的时间序列证据表明了这一点)。可见,对宗教的需求远不是一成不变的。

友谊的重要性呈现出曲线模式。在低收入国家,当人们离开熟人社区时,友谊的重要性会随之下降;而在高收入社会,人们对友谊的重视程度又会随着远离熟人社区而重新上升。在低收入社会,宗教不仅明显比友谊重要,而且也比休闲重要得多。反之,高收入社会的一个核心特征是,友谊和休闲都比宗教更重要。

经济安全和世俗化之间的联系只是一种趋势,而不是铁律。人们可以很容易地想到个别令人印象深刻的例外,比如乌萨马·本·拉登。他非常富有,同时狂热地信奉宗教。但当超越这些趣闻轶事类的证据时,我们发现,绝大多数的证据指向相反的方向:那些在成长过程中,其本人、家庭或者所在社区经历过生存威胁的人,往往比那些在更安全、更可预测的条件下长大的人,更倾向于宗教。当然,在相对安全的社会里,宗教也并没有消失。在调查中,大多数西欧民众说他们仍然相信上帝,或以某种正式的形式承认自己为新教徒或天主教徒。但是宗教的重要性和活力及其对人们日常生活方式的影响,已经明显削弱。在20世纪,几乎所有后工业国家——从加拿大和瑞典到法国、英国和澳大利亚——教堂的官方记录显示,在那些人们较频繁参加教会活动的国家,人们光顾教堂的次数已经大大下降。直至今天,一些教堂正被改造成博物馆或酒店。一项关于欧洲过去50年教会活动的民意调查证实了这一现象。

总的趋势非常明显:在发达工业社会,过去几十年来,人们参与教会活动的频率下降了;此外,神职人员基本上失去了对公众的权威,不再能够就节育、离婚、堕胎、性取向与产前结婚的必要性等问题向民众发号施令。正如一些评论家所说,世俗化并不限于西欧,它同时发生在那些最发达的工业国家,包括澳大利亚、新西兰、日本和加拿大。美国仍然是后工业社会的一个异类,其公众持有的传统世界观比除爱尔兰以外的任何其他高收入国家都要多。但即使在美国,也出现了明显的世俗化趋势,只是这一趋势被美国相对弱势的社会福利制度和严重的经济不平等所削弱,并且部分地被大量的拉美裔移民所掩盖,因为这些移民带来了相对传统的世界观和较高的生育率。尽管有这些因素,美国仍然呈现出明显的世俗化趋势。每周定期参与教会活动的人数比例从1972年的35%下降到2002年的25%,而从不参加教会活动的人数比则从9%上升到20%Pippa Norris and Ronald F. Inglehart, Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide (New York: Cambridge University Press, 2004), 92. 数据来源于美国综合社会调查(GSS,1972-2002)。。

三、富裕国家的宗教衰落与贫穷社会宗教人口的激增

然而,宗教在可预见的未来不太可能消失。诺里斯(Norris)和我曾在一本著作中提到:“在过去的50年里,几乎所有发达工业社会的公众都朝着更加世俗的方向发展。尽管如此,全世界现在持有传统宗教观的人比以前任何时候都更多,而且他们在世界人口中所占的比例越来越大。虽然这两个命题乍看起来是矛盾的,但它们并不冲突。正如我们将看到的,如果我们认为第一个命题是正确的,那么这一事实有助于解释第二个命题——因为世俗化会降低人类的生育率。几乎所有的世俗化最彻底的国家的生育率都远远低于人口更替水平,而持有传统宗教倾向的社会的生育率是人口更替水平的二至三倍。他们在世界人口中所占的份额也越来越大。”Pippa Norris and Ronald F. Inglehart, Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide, 5-6.

由于这些人口学的发展趋势,现在全世界拥有传统宗教观念的人比以往任何时候都要多,他们在世界人口中所占的比重越来越大。富裕社会是世俗化的,但其人口在世界人口中所占的比例在下降;贫困国家是非世俗化的,但它们在世界人口中的比例在上升。因此,现代化确实使几乎所有经历过现代化的国家都不再强调宗教;但从世界范围来说,认为宗教很重要的人口所占的比例正在上升。

宗教社会和世俗社会的生育率差异绝非巧合,它与世俗化直接相关。从传统的宗教价值观到世俗的理性价值观的转变,带来了一种文化上的转变,即从强调妇女的传统角色主要局限于生产和抚养许多孩子,转变到主张妇女有越来越广泛的生活选择权,大多数妇女在家庭之外还拥有职业和自己的兴趣。这种文化转变与生育率的急剧下降有关。

古典世俗化理论认为,随着教育和科学知识的普及,宗教将逐渐消失。但我们引用的有影响力的最新研究声称,人类对宗教的需求是固定的,只是需要那些充满活力的宗教企业家们重新振作起来——甚至会带来全球的宗教复兴Scott M. Thomas, The Global Resurgence of Religion and the Transformation of International Relations: The Struggle for the Soul of the Twenty-first Century (New York: Palgrave Macmillan, 2005).。那么,事实到底是怎样的呢?

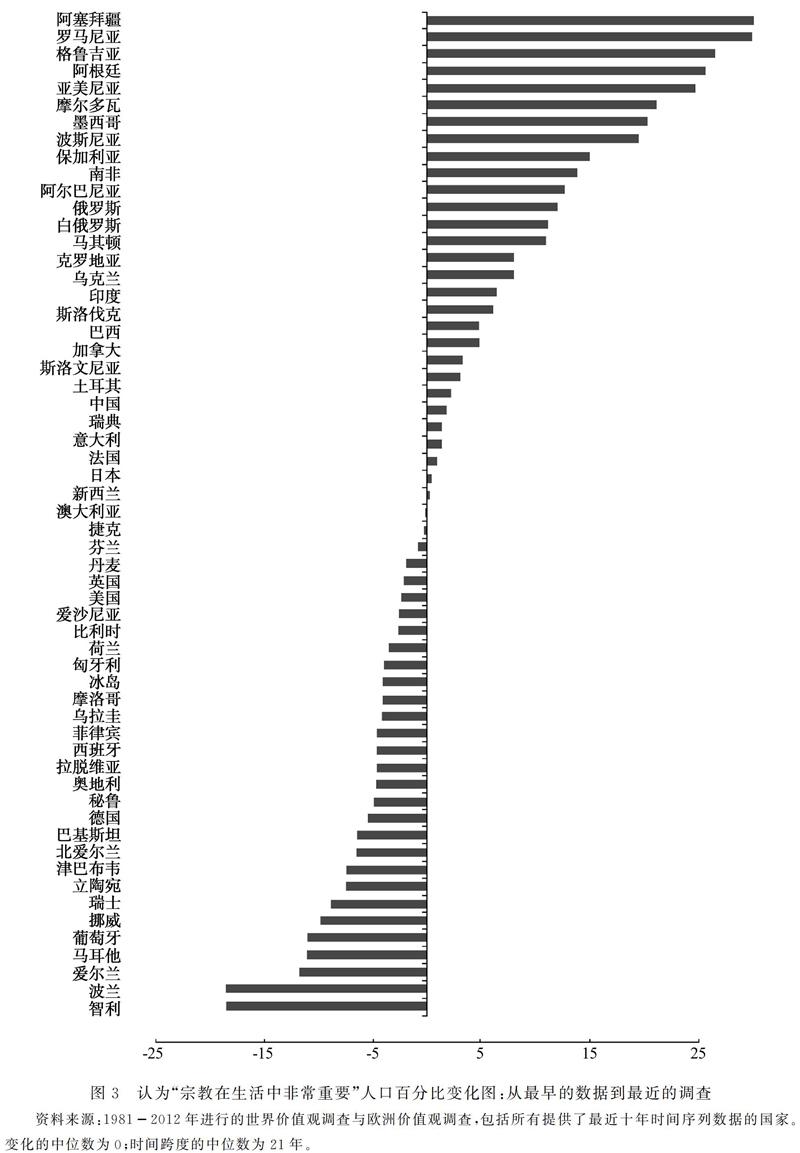

是宗教正在消失,还是我们目睹的宗教正在全球复兴?图3显示了在回答“上帝在你生命中有多重要”这一问题时所发生的变化。这一问题在1981年以来的每一轮价值观调查中都被提出过,它是一个特别敏感的用于考察宗教信仰的指标,与对许多其他宗教问题的回答密切相关。我们采用10分制,其中“1”表示上帝在被調查者的生活中一点也不重要,“10”表示上帝非常重要。图3显示了在这个量表上选择“10”的百分比的变化。数据来自我们拥有至少十年时间序列(时间跨度中位数为21年)数据的所有59个国家,从一个国家最早的可用数据到最新的调查。正如图3所表明的那样,许多国家经历了宗教信仰下降的同时,另些国家的宗教信仰占比又在上升。由于人口生育率的巨大差异,今天世界人口中有宗教信仰的人口比例要比30年前更大,但在所考察的59个国家中,有30个国家经历了宗教信仰上升,同时另外29个国家的信教人口比例在下降,且其变化模式绝非随机。

比如,生活在非洲、拉丁美洲和穆斯林占人口多数的国家的人们,远比生活在大多数其他国家的人们更容易选择信奉宗教。在最早的调查中,这些国家在宗教信仰方面排名已然很高,而且他们的排位还在继续上升。当然,图3关注的是变化,这些国家中的大多数,其宗教信仰人口占比并没有什么变化。

1990年前后,前苏联东欧国家经历了政治、社会和经济体系的崩溃,秩序缺失以及曾经给许多人的生活带来可预见性和意义的意识形态体系的崩溃,形成了意识形态真空,使宗教和民族主义得以复苏。因此,我们发现,在那些原有社会秩序崩溃最严重的社会中,人们越来越重视宗教。

在16个近些年信教人数激增的国家中,有12个是前东欧国家。21个前共产主义国家中,有15个显示出虔诚的宗教信仰,而所有6个例外(波兰、匈牙利、捷克共和国与三个波罗的海国家)实现了向市场经济的相对平稳过渡,而且它们目前是欧盟和北约成员国:如果我们认为生存安全感会导向世俗化的话,那么这几个国家是有可能实现世俗化的。波兰是前共产主义国家趋向宗教信仰的一个极端的例外,在这59个国家中,其信教人口比例下降得最为急剧。从其大部分的历史来看,波兰自1792年以来都是由俄罗斯、奥地利和普鲁士统治,然后是苏联的附庸。罗马天主教会成为反抗新教普鲁士人、东正教俄罗斯人和无神论的苏联压迫者的中心。信奉天主教被认为是某种支持波兰独立的实践方式。波兰人因此成为天主教徒,就像爱尔兰人为了抗议新教英格兰的统治而成为天主教徒一样。在过去的25年间,波兰摆脱了苏联的统治,现已成为生存安全相对得到保障的欧盟和北约成员。如果没有信奉其他宗教的邻国的压迫给予的刺激,其宗教信仰水平应当也已经下降到了其他高收入国家的水平——爱尔兰也是如此。在另一个极端,阿塞拜疆历史上是一个穆斯林国家,但在苏联统治时期,其宗教信仰被压制,信教人口远不如波兰或爱尔兰那么多。因此,像大多数前共产主义国家一样,它当前的宗教信仰倾向越来越明显,而且它与邻国亚美尼亚旷日持久的领土争端可能也促成了这样一个事实,即它在这59个国家中,显示出宗教信仰倾向最大幅度的增长。

重新趋向宗教信仰的国家,主要有:经历了向市场经济痛苦过渡(以及与邻国的战争,如与阿塞拜疆、格鲁吉亚和亚美尼亚的战争)的独联体国家;从南斯拉夫血腥分裂战争中崛起的国家;或持续政治不稳定的国家。除了伴随着国家经济转型的经济压力之外,前共产主义国家也经历了信仰体系的崩溃。在相当大的程度上,其信仰的空白正被日益增长的宗教信仰所占据。

相反,图3所示的21个高收入国家(1990年由世界银行定义)正如我在其他著作中解释的一样,一个国家前一代人的经济安全感水平比今天的经济水平更能准确地反映其基本文化价值观的变化。世界银行2014年报告指出,俄罗斯现在被列为高收入国家,但其年长人口在其成长过程中却经历了巨大的贫困和预期寿命下降。中有20个国家的宗教信仰有所减弱,或在统计上没有显著增加;只有一个国家的宗教信仰增长幅度超过了3%。总体格局是明确的:低收入国家的民众信仰宗教的比例往往比经济安全国家要高得多;但自1981年以来,宗教信仰增长幅度最大的国家主要是前共产主义国家,在这些国家,经济和人身安全受到威胁,同时其意识形态体系崩溃。相反,在几乎所有高收入国家,包括美国,宗教的重要性都下降了;尽管大量的拉美裔移民对这一数据有所抵消,但总体来说,宗教的重要性在美国是大大降低了。

其他宗教信仰的指标也显示出类似的变化模式。比如,人们参加宗教仪式频次的变化和认为自己是坚定信徒的人口百分比的变化,在大多数前共产主义国家明显增加,而在大多数高收入社会则有所下降。

四、世俗化进程与代际人口更替速率

一般来说,根深蒂固的价值观会随着代际人口更替的速率而改变。例如,从物质主义价值观到后唯物主义价值观的转变主要反映的就是代际人口更替。

宗教信仰的变化也表现出类似的规律。尽管宗教信仰在大多数低收入和中等收入国家仍然很强势,在大多数前共产主义国家也有所增强,但近几十年来,在几乎所有高收入国家,宗教信仰都走向衰弱,而这种下降主要是由于代际人口更替造成的。图4显示了1981年和2009年前后调查的14个高收入国家出生队列和宗教信仰之间的关系。一条线显示的是所有出生队列在1981年时的宗教信仰水平,另一条线显示的是所有出生队列在2009年时的宗教信仰水平。我们从年长的出生队列向年轻的出生队列移动,会发现这两条线都呈现出下降的斜率,这反映出年轻的受访者比他们年长的同胞们更少选择宗教信仰。其中,有五个出生队列在1981年和2009年都有大量人口选择宗教信仰,他们的宗教信仰水平在两个时间点上几乎是相同的,这说明代际差异并不反映生命周期的影响——在这28年里,特定出生队列的宗教信仰几乎没有变化,所以这两条线重叠的地方反映的正是相同的出生队列。但是,1981年线包括了两个宗教信仰水平很高的年长出生队列(在图的左边),这两个出生队列在2009年之前就已经退出了样本,取而代之的是两个更加世俗化的年轻的出生队列(在图的右边)。在这14个高收入国家,代际人口更替的过程导致了对宗教的重视程度大幅下降,宗教信仰指数净下降达0.77,这一变化几乎完全是由代际人口更替造成的。

根据“上帝在你的生活中有多重要”这个问题来衡量14个高收入社会中的代际人口更替以及出生队列内的变化。资料来源:以下高收入国家的综合数据来自欧洲价值观调查(EVS)和世界价值观调查(WVS):澳大利亚(1981+2012)、比利时(1981+2009)、加拿大(1981+2006)、丹麦(1981+2008)、法国(1981+2008)、英国(1981+2009)、冰岛(1984+2009)、爱尔兰(1981+2008)、意大利(1981+2009)、荷兰(1981+2008)、挪威(1982+2008)、西班牙(1981+2011)、瑞典(1981+2011)、美国(1982+2011)。时间跨度中位数=28年。

如图5所示,人们参加宗教活动的频率变化也显示出类似的模式,特定出生队列在1981年和2009年的宗教信仰水平几乎完全相同,导致这两条线在基于相同出生队列的地方重叠——尽管2009年线测量的数据比1981年线要晚28年。但是,由于到2009年,年长出生队列已经从样本中剔除,取而代之的是更年轻、更世俗化的出生队列,代际人口更替带来了人们参加教会活动频次的大幅下降。可以说,高收入国家宗教信仰水平的下降几乎完全是由代际人口更替造成的。

根据“你最近多久参加一次教会活动”这个问题来衡量14个高收入社会中的代际人口更替以及出生队列内的变化。规范因子平均得分基于对同性恋、离婚和堕胎容忍度的个体选择。资料来源:以下高收入国家(截止世界银行2001年的统计)的综合数据来自欧洲价值观调查(EVS)和世界价值观调查(WVS):澳大利亚(1981+2012)、比利时(1981+2009)、加拿大(1981+2006)、丹麦(1981+2008)、法国(1981+2008)、英国(1981+2009)、冰岛(1984+2009)、爱尔兰(1981+2008)、意大利(1981+2009)、荷兰(1981+2008)、挪威(1982+2008)、西班牙(1981+2011)、瑞典(1981+2011)、美國(1982+2011)。时间跨度中位数=28年。

五、世俗化的终结?

尽管任何经历过经济现代化的国家都倾向于世俗化,但我认为,在可预见的未来,宗教不会消亡。原因如下:

首先,世俗化导致人类生育率急剧下降;而在宗教社会中,生育率仍然相对较高。因此,与30年前相比,当今世界整体上拥有强烈宗教信仰的人口比例更大。

其次,虽然工业化与日益唯物主义、机械主义的世俗世界观联系在一起,但知识社会的兴起带来了人们对思想、创新和后物质主义议题日益浓厚的兴趣。崇尚专制等级的宗教机构正在失去引导人们生活的能力,但人类广义的精神问题在后工业社会变得越来越普遍。从工业经济向知识经济的转变,带来了从工厂这类唯物主义、机械主义的世界向以思想为中心的世界的转变。新兴的宗教允许保有个人自主空间,从而可以为有进取心的宗教企业家们提供不断扩张的宗教市场。

这些宗教企业家无疑有助于促进宗教发展。但是,除非人们假设穆斯林占人口多数的国家和前共产主义国家涌现了大量充满活力的宗教企业家而高收入国家(包括美国)却缺乏这些企业家,否则“宗教供给侧假说”无法为世界上发生的很多事情提供充分的解释。事实是,美国确实有很多充满活力的宗教企业家,宗教却正在失去它的阵地。很明显,这是因为高收入国家对宗教的需求正在减少。

此外,有人反感于前工业社会中世俗西方社会日益走向颓废,从而表现出对世俗化的拒斥。也有人认为,最近的全球经济危机可能会打破人们的生存安全感,从而导致对宗教的日益重视。宗教到底是扩张还是退缩,部分取决于过去三个世纪以来形塑当今世界的繁荣之势重现或消逝的程度。

另一个我认为宗教在可预见的未来不会消失的原因是:正如我将要在其他著作中证明的那样,拥有一个明确的信仰体系有利于增进幸福。这种信仰体系不必是宗教性的,但某些固定的信念对人是至关重要的。随着苏联和东欧国家共产主义体制的崩溃,20世纪宗教的主要替代品在许多国家消失了,并且在相当大的程度上,宗教信仰正在填补这一空缺。

[责任编辑 刘京希]