处理道路交通事故现场的车辆防御性停放

2021-09-05龚鹏飞常正辉王玉良史秋辰

龚鹏飞, 常正辉, 王玉良, 史秋辰

(江苏警官学院, 南京 210031)

道路交通事故现场的安全防护不当极易引发二次事故,对事故处置现场的民警和相关人员的生命财产安全构成严重威胁。2018年8月28日14时40分许,广西壮族自治区百色市田东县交警大队民警黄××和辅警李××、韦××在国道324线田东县思林纸厂路段处理交通事故时,一辆大货车因刹车失灵闯入事故现场,致使黄××、李××及拖车公司一名工作人员当场死亡,韦××受伤[1]。事故发生后引起公安部领导高度重视,强调要对交警在处理交通事故中屡有伤亡的情况进行研究,提出规范要求,并加强培训。二次事故造成的伤害往往会比第一次事故更严重,但因缺少专门针对二次事故的统计数据,导致这类研究很难开展。Wang等[2-3]基于交通事故统计数据采用冲击波理论进行分析,结果表明美国加州州际高速公路交通事故中,二次事故占1.08%。Zhang等[4]提出了一种预防高速公路隧道二次事故的安全预警系统,并使用VISSIM软件分析该系统的可行性和有效性。张文会等基于系统动力学[5]、BP神经网络[6]以及Duffing振子模型[7]等方法研究了二次事故的致因理论和演变过程。李振明等[8]研究指出驾驶人不安全行为是高速公路二次事故直接原因、缺乏事故现场处置是二次事故间接原因。张慧颖等[9]设计了一套高速公路二次事故预警系统,该系统能及时提醒后方车辆前方的道路状况,从而避免二次事故的发生。吕能超等[10]设计了一种高速公路事故现场隔离路锥布设车引导系统,提高了路锥布设效率,以尽快对事故现场进行必要的隔离,防止二次事故的发生。汪心渊等[11]设计了隧道防二次事故综合安全预警系统,该系统能及时监测出隧道事故并提醒监控员,通过联动隧道的相关安全设施对事故迅速作出响应,提醒后方车辆避免二次事故的发生。为了保障事故现场处理工作人员的人身和财产安全,避免过往车辆误入道路交通事故现场而造成二次事故的发生,参与处理交通事故的车辆应在交通事故处置现场的上游来车方向形成一种防御性停放态势,这种防御性停放一方面能够最大限度地保护在交通事故处置现场的交通警察和其他工作人员的人身安全,另一方面也尽量减少对经过附近的车辆的影响,保障其行车安全。处理交通事故的车辆安全停放(safe parking)的概念由美国应急响应安全研究所(Emergency Responder Safety Institute,ERSI)提出,美国应急响应安全研究所在美国《统一交通控制设施手册》(manual on uniform traffic control devices for streets and highways,MUTCD)的基础上,提出了一套处理交通事故的车辆安全停放的标准程序(standard operating procedure,SOP),这套程序包括总体安全标准、仪器设备和应急车辆的安放(停放)标准、事故指令标准(incident command benchmarks)、事故处理人员标准,以及高流量、限制出入的高速公路操作标准[12]。加拿大阿尔伯塔省卡尔加里的消防部门首先提出了消防车的安全停放方法,消防车在处理事故现场的停放位置都是与道路的前进方向成大约30°的夹角,这种停放方式称之为防御性停放[13]。本文通过对误闯入车辆与防御车辆的碰撞分析,来验证不同种类的车辆在各种停放方式下的防御效果,在此基础上提出处理道路交通事故的车辆的防御性停放方法。

1 机动车碰撞的力学基础

1.1 机动车碰撞种类及特性

碰撞有3种类型:完全弹性碰撞、完全非弹性碰撞和非完全弹性碰撞。所谓完全弹性碰撞,就是在碰撞后两个物体的形变能够完全恢复,机械能完全没有损失的理想碰撞。机动车之间的低速(例如有效碰撞速度在10 km/h以下)碰撞可视为完全弹性碰撞。所谓完全非弹性碰撞就是两个物体碰撞后形变完全不能恢复的碰撞,碰撞前后机械能不守恒。机动车在高速情况下(有效碰撞速度在 100 km/h 以上)的碰撞为完全非弹性碰撞,其在交通事故中的表现往往是碰撞后两车连接在一起以同一速度运动。小型汽车被追尾的事故通常视作完全非弹性碰撞。非完全弹性碰撞是介于完全弹性与完全非弹性之间的碰撞,其特点是碰撞后能部分恢复撞击所造成的形变,碰撞过程中机械能也不守恒。机动车之间的中速碰撞多属于此种类型。机动车完全弹性碰撞、完全非弹性碰撞及非完全弹性碰撞特性之间的比较见表1[14]。

表1 机动车3种类型碰撞特性的比较

1.2 恢复系数

为了解决非完全弹性碰撞问题,历史上牛顿引入了恢复系数的概念。恢复系数e等于碰撞后两物体的相对速度和碰撞前两物体的相对速度之比[15],即碰撞后两物体的分离速度与碰撞前两物体的接近速度之比[16],即

(1)

式中:v10为物体1碰撞前的速度,m/s;v20为物体2碰撞前的速度,m/s;v1为物体1碰撞后的速度,m/s;v2为物体2碰撞后的速度,m/s。

对于完全弹性碰撞,根据物理学中的动量守恒定律和能量守恒定律,易得e=1;对于完全非弹性碰撞,由于v2=v1,易得e=0;而对于非完全弹性碰撞,e的取值介于两者之间,即0 处理道路交通事故的车辆通常有警车和清障车(拖车),根据人员伤亡、火灾、道路及基础设施损坏等情形还可能有救护车、消防车、工程救险车等车辆。其中,救护车因为其“救死扶伤”的特性,显然不宜作为最外围的防御车辆,剩下的警车、清障车(拖车)、消防车及工程救险车中,警车多为小轿车,清障车(拖车)、消防车和工程救险车多为大型车辆,下文为表述方便,把防御车辆分为两类:一类是小型车辆(警车),假定自重为1 500 kg;另一类是大型车辆(消防车、工程救险车或者清障车),假定自重为15 000 kg。考虑比较危险的误闯入情况,假设一辆总质量15 000 kg的大型货车以60 km/h的速度闯入,用防御车辆被撞击后的车速作为评价指标,来比较不同的防御车辆(小型车辆和大型车辆)在不同的停放方式下的防御效果。停放方式分为平行停放、垂直停放和斜停放3种。 如果防御车辆的停放与道路前进方向一致,称之为平行停放,在此情况下,若有车辆误入,将会与防御车辆发生追尾碰撞,假设该追尾碰撞为对心碰撞(碰撞过程的冲击力F和反作用力F′分别通过防御车辆和误闯入车辆的质心,即所谓的一维碰撞),如图1所示。 图1 防御车辆平行停放碰撞示意图 若防御车辆为小型车辆,因为被追尾的小型车车尾箱是空的,刚性很差,几乎属于完全非弹性碰撞,碰撞后被撞的防御车辆将会同误闯入的车辆以相同的速度运行,根据动量守恒定律,碰撞后两车的车速为 (2) 若防御车辆为大型车辆,该追尾碰撞为非完全弹性碰撞,根据动量守恒定律,有 m1v10=m1v1+m2v2 (3) 恢复系数 在实现本系统的过程中,由于本身水平有限并对设计题目不是很熟悉,也遇到了不少问题。所以系统的功能做得不是很全,有些功能未实现。 (4) 式(2)~式(4)中:m1为误闯入车辆的质量,kg;m2为防御车辆的质量,kg;v10为误闯入车辆碰撞前的速度,m/s;v1为误闯入车辆碰撞后的速度,m/s;v2为防御车辆碰撞后的速度,m/s。 若是用小型车辆作为外围防御车辆,会发生完全非弹性碰撞,将m1=10m2,v10=60 km/h代入式(2)中可知,被撞后两车将沿着误闯入车辆前进方向以54.5 km/h的速度继续前行。若采用大型车辆作为外围防御车辆,将m1=m2,v10=60 km/h,e=0.2,其他参数不变,代入式(3)、式(4)中,得v1=24.0 km/h,v2=36.0 km/h,所以外围防御车辆选用大型车辆要比选用警车这类小型车辆的效果好很多。 如果防御车辆与道路前进方向垂直,称之为垂直停放,在此情况下,若有车辆误入,将会与防御车辆发生侧面直角碰撞,该碰撞属于一种二维碰撞。为了讨论问题的方便,假定误闯入的车辆为对心碰撞,防御车辆为非对心碰撞,不考虑误闯入车辆与防御车辆之间的摩擦力,只考虑误入车辆的冲击力F和反作用力F′的作用效果,冲击力F使被撞的防御车辆除了质心平动外,还有绕质心的转动[17],反作用力F′不引起误闯入车辆的转动,如图2所示。 图2 防御车辆垂直停放碰撞示意图 根据动量守恒定律,式(3)同样成立,不过此处的v2为防御车辆碰撞后质心的运动速度。 根据刚体的定轴转动定律,有 m1(v10-v1)d=J2ω (5) 恢复系数 (6) 联立式(3)、(5)、(6),v1、v2及ω为未知量,假定其他为已知量,3个未知数3个方程,可求解得到 (7) (8) (9) 若用小型车辆作为外围防御车辆,取l2=5 m,d=1 m,e=0.2,并将m1=10m2,v10=60 km/h代入式(7)~式(9),得ω=6.1 rad/s,v1=55.4 km/h,v2=45.6 km/h,此种情况下误闯入车辆碰撞后车速高于防御车辆,理论上还有二次碰撞的可能,但通常情况防御车辆处于自由状态,而误闯入车辆会在碰撞过程中采取制动措施,结果造成两车逐渐脱离接触,不会造成二次碰撞。因此,对于事故现场的防护来说,更加看重防御车辆被撞后的运行情况。若采用大型车辆作为外围防御车辆,取l2=10 m,d=1 m,e=0.2,并将m1=m2,v10=60 km/h代入式(7)~式(9),得ω=1.1 rad/s,v1=26.0 km/h,v2=34.0 km/h。同样的外围防御车辆选用大型车辆要比选用小型车辆效果好很多。 如果防御车辆与道路前进方向成一定的锐角,称之为斜停放,在此情况下,如果有车辆误入,将会与防御车辆发生斜碰撞,对于斜碰撞,理论分析还没有令人满意的方法,目前更多的是采用碰撞试验的方法来积累数据加以仿真分析。此处简化分析,假定误入的车辆为对心碰撞,不考虑误入车辆与防御车辆之间的摩擦力,只考虑误入车辆的冲击力F和反作用力F′的作用效果,如图3所示。则斜碰撞与侧面直角碰撞的碰撞情况非常类似,误入车辆只有一维运动,被撞的防御车辆除了质心平动外,还有绕质心的转动,式(7)~式(9)同样成立,其防御效果同垂直停放。 图3 防御车辆斜停放碰撞示意图 首先,如上文所述,在最外围防御车辆的选择上,无论哪种停放方式,作为大型车辆的消防车、工程救险车或者清障车的防御效果要远远优于作为小型车辆的警车。其次,在停放方式上,垂直停放和斜停放的情况类似,这两种停放方式可以通过碰撞后防御车辆的偏转消耗一部分误闯入车辆冲击力所做的功,在其他条件相同的情况下,其防御效果要比平行停放要好。另外,平行停放往往会给过往车辆带来误判,尤其是在视线不良的情况下,防御车辆容易被误认为是在缓慢行驶状态,所以处理道路交通事故的车辆的防御性停放通常不采用平行停放的方法。第三,对于垂直停放和斜停放,其防御效果类似,但考虑到事故现场的路幅宽度,斜停放比垂直停放更为合适。另外,斜停放通常不会发生完全对心的一维碰撞,而垂直停放比较容易发生对心的一维碰撞,此种情形下的碰撞类似平行停放,不能实现通过防御车辆的偏转消耗部分动能的目的。因此,外围的防御车辆采用大型的车辆以斜停放的防御方式最为合适。 处理道路交通事故的车辆应该在道路交通事故处置现场的上游来车方向依次停放,各种车辆的停放顺序是:根据“以人为本”的原则,救护车应停放在最方便抢救伤员的位置,离交通事故现场越近越好,所以停放在离交通事故现场最近的位置,而且救护车的后门(运送伤员上下车的门)总是应该在远离危险的位置,以确保伤员和救护人员不再受到二次伤害;消防车、工程救险车或者清障车等大型车辆其防御效果较好,应作为最外围的防御车辆摆放在最外围远离事故现场的位置;警车多为小型车辆,所以停放在救护车和最外围的大型防御车辆之间。为了起到最佳的防御效果,处理道路交通事故的各种车辆应采用斜停放的方式,各种车辆的最外端与圆形锥桶最外端的距离(横向缓冲区)应不少于60 cm[11],如图4所示。 图4 处理道路交通事故的车辆的防御性停放方法 同时,在夜间或其他视线不良的情况下,各种处理道路交通事故的车辆在停放时应打开危险报警闪光灯和示廓灯,使过往车辆更容易发现他们。沿道路纵向,把最外围的防御车辆到紧挨其的第二辆车或物体之间的距离称之为外围防御区,根据前面的计算可以看出,在防御车辆与误闯入车辆质量相等的情况下,防御车辆被撞击后的车速大致相当于误撞入车辆撞击时车速的3/5,因此,在采用大型车辆作为防御车辆时,本文推荐外围防御区的长度L(图4)可按式(10)计算,即 (10) 式中:V表示误入车辆碰撞前的速度,此处用设计车速代替,km/h;φ表示地面的摩擦系数,此处取0.4;i表示路面的坡度,上坡取“+”,下坡取“-”,此处计算不考虑坡度;l表示安全距离,一般取2~5 m。 以城市道路为例,根据《城市道路工程设计规范》(CJJ 37—2012)[18]对各类城市道路设计车速的规定,计算在城市道路上处理道路交通事故时,其外围车辆防御区长度L的最小值并取整后见表2。 若事故现场附近有弯道或者坡道的,外围防御车辆停放地点应当尽可能选择在下坡的坡顶、上坡起点和弯道前端,与事故现场的距离应当根据需要适当延长。 表2 城市道路上车辆防御性停放的外围防御区最小长度 2020年1月7日5时27分许,薛某驾驶号牌为苏AY×××E的小型汽车沿南京市雨花台区七贤街由南向北方向最左侧机动车道行驶至贾西新苑附近时,车头撞到前方同向行驶的姜某某驾驶的电动自行车尾部,造成姜某某受伤及两车不同程度受损的道路交通事故,姜××后经医院抢救无效死亡。薛某在5时32分报警称,电动自行车驾驶人躺在地上,受伤严重,需要救护车,南京市公安局交通警察支队第八大队接报警后,迅速指令事故民警李某某、周某出警,并及时通知120救护车、清障车赶赴现场处置。七贤街为南北走向道路,双向共4条机动车道、两条非机动车道,路段限速40 km/h,道路中央设有双黄实线,机动车道与非机动车道以白实线分隔。处理该起道路交通事故涉及的车辆有警车、救护车和清障车3种,如前所述,3种车辆的摆放顺序:沿由南向北的车辆前进方向依次是清障车、警车和救护车,并都应采用斜停放的方式。因为事故现场路段限速为40 km/h,根据表2,车辆防御性停放的外围防御区长度L≥10 m。该案例中具体的车辆防御性停放方法如图5所示。 图5 案例中车辆的防御性停放方法 1)通过对误闯入车辆与处于防御位置的车辆的碰撞分析,验证了在其他情形相同的条件下,大型车辆的防御效果要明显优于小型车辆;斜停放的防御效果也优于平行停放和垂直停放。 2)处理道路交通事故的车辆的防御性停放方法应为:救护车应停放在最靠近事故现场的位置,警车等小型车辆应停放在中间,在事故处理现场的最外围,以大型车辆(消防车、工程救险车或者是清障车)采用斜停放的方式。 3)在理论计算的基础上推荐了各级城市道路上车辆防御性停放的外围防御区最小长度值,对于公路,也可以采用类似的方法计算外围防御区的最小长度。 4)对于斜停放,采用什么样的斜停放角度效果最佳,虽然国外也有一些文献提到各种车辆的停放位置都应与路线的前进方向成大约30°的夹角,但缺少理论依据,还需要经过仿真实验等方法进一步验证。2 防御车辆不同停放方式的碰撞分析及比较

2.1 平行停放

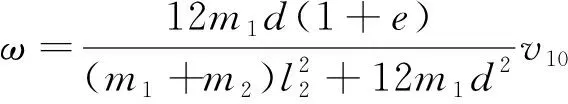

2.2 垂直停放

2.3 斜停放

2.4 防御效果的比较

3 处理道路交通事故现场的车辆的防御性停放方法

4 案例分析

5 结论