校园排斥对初中生社交回避及苦恼的影响:一个有调节的中介模型

2021-09-03陈颖张野申婷

陈颖 张野 申婷

(沈阳师范大学教育科学学院 辽宁沈阳 110034)

社交回避及苦恼情绪(social avoidance and distress),其定义为个体在社会中与人交往的过程中所产生的回避行为以及影响个体情感的内心苦恼情绪[1]。社会认知理论(social cognitive theory)指出,存在社交回避及苦恼的个体不仅容易对环境产生消极评价,而且会降低自身幸福感和友谊质量[2]。初中阶段是学生心理发展以及社交活动的黄金阶段,社交恐惧和回避会导致学生的交往技能以及学习能力降低,不完善的社交能力也会导致初中阶段学生的心理健康发展受阻,严重影响到初中阶段学生人格的健全形成。

校园排斥(campus exclusion),其定义为学生在校园的范围内所经历的社会关系排斥情况,也可以详细解释为学生在校园进行学习和生活的过程中被其他学生或者团体采取了忽视甚至是拒绝的处理方式。受到校园排斥的学生无法与其他人以正常的形式建立人际交往关系,这样也会严重阻碍学生对学校产生归属感并且对其他个体或者群体的关系需求。从进化论视角而言,个体如果被其他社会成员接纳会增加生存几率,因此其在进化过程中不希望被其他人拒绝,一旦个体感知到被重要群体排除在外,便会产生社交回避及苦恼。[3]现阶段我国在校园排斥方面的研究得出其与社交回避及苦恼情绪的具体影响表现为以下几点:1.情绪方面。社交回避者遭受排斥后,会产生比他人更多的愤怒、悲伤等消极情绪,甚至出现抑郁倾向。[4]2.生理方面。研究发现,人体内黄体酮含量的多少表明该个体的亲和程度,黄体酮含量越高,该个体越愿意与他人亲近。研究表明,社交回避及苦恼者受到他人排斥后,其身体内黄体酮的含量会有所减少。3.行为方面。个体在遭受社会排斥后,会产生更多社交回避的行为,甚至对新朋友表现出冷漠和消极的态度。根据以上影响表现,提出第一种假设。

假设1:校园排斥能够对社交回避及苦恼情绪产生正向的预判作用(H1)。

负面评价恐惧(fear of negative evaluation),其定义为个体对自身被其他人进行负面评价进而产生的恐惧心理[5]。经专家学者研究发现,负面评价恐惧对社交回避及苦恼情绪能够产生正向的预判作用,同时也能够在社交回避、孤独感等情绪当中起到连接的作用。社交焦虑的认知行为模型(cognitive behavioral models of social anxiety)表明,在社交焦虑与回避的过程中,个体会出现恐惧灾难化现象,具体表现为提高负面评价结果和保持社交回避现状的错误方式。有研究表明,排斥情境会激发个体的负面评价恐惧,具有破坏性的经验会诱发威胁性因素的产生,进而产生消极社会适应。遭受社会排斥的个体很在意他人对自己的评价,如果他人对自己产生消极评价,他会表现出一系列消极的情绪,甚至产生攻击等行为。还有研究表明,社交回避及苦恼情绪的核心影响要素应当是负面评价恐惧,负面评价恐惧同样能够受到社会排斥的影响。因此,在日常交往中,如果个体面临长期的社会排斥,其对负面评价的恐惧使该个体采取消极的态度对待社会生活,个体在这样的环境下极容易对自身的认知行为产生偏差,进而产生社交回避及苦恼情绪。根据这一点提出第二种假设。

假设2:即负面评价恐惧能够为社交回避及苦恼情绪和校园排斥产生连接的作用(H2)。

Benenson(2013)的研究发现,个体追求的社交关系具有性别差异,女性追求亲密关系,男性希望扩充交际圈。由此可以得出,在排斥情境中男性的负面情绪往往低于女性,生理反应也不及女性强烈。根据社会文化模型(sociocultural model),社会以及文化因素能够对个体社交回避及苦恼情绪产生性别差异。有研究指出,男性出生以来就承受着来自家庭和社会的压力,因此男性在社交回避及苦恼情绪方面程度会高于女性。[6]另外,女性因其性别特点,在人际关系当中趋于敏感,对他人的评价更加重视,也更容易受到其他人负面评价的影响,因此在正常的社会交往关系当中,女性存在的负面评价恐惧要远远高于男性。从上述观点可知,男女性面对社会排斥、他人的评价和社交回避及苦恼等现象会表现出不同的反应。据此,本研究提出第三种假设。

假设3:性别调节校园排斥对初中生社交回避及苦恼的直接路径,且调节校园排斥→负面评价恐惧→社交回避及苦恼这一中介路径的后半段(H3)。

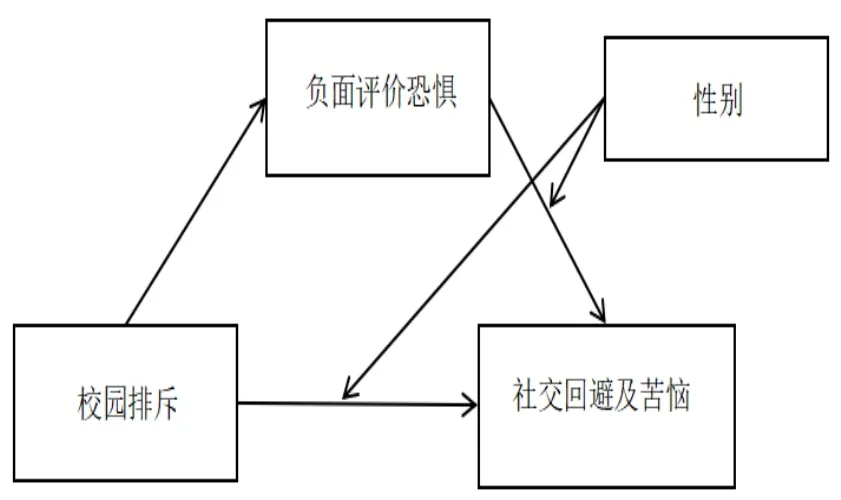

综上所述,本次研究中针对初中生这一群体构建出可调节的中介模型(图1)。

图1 假设模型

一、研究方法

(一)研究对象。采取整群抽样方式,从内蒙古锡林浩特市2所初中选取442名学生进行问卷调查,回收有效问卷428份,有效率96.8%。其中,男性216人(50.46%),女性212人(49.54%);初一139人(32.47%),初二121人(28.27%),初三168人(39.25%);平均年龄13.76±1.25岁。

(二)研究方法。

1.社交回避及恐惧量表[1]。研究用社交回避与苦恼情绪量表采用了Watson和Friend(1969)编制、马宏修订的版本。该版本量表中包括了社交苦恼以及社交回避两个维度,本量表共含有28个题目,采用“是、否”二级进行评分。本研究中该量表的Cronbachα系数为0.85。

2.负面评价恐惧量表。研究用负面评价恐惧量表采用陈祉妍(2002)修订的版本。该版本量表共包含12个条目,采用5点计分方式进行评分。评分方法采用从1(非常不符合)到5(非常符合)排列,得分越高表示个体产生负面评价恐惧的可能性越高。量表在本研究中的Cronbachα系数为0.81。

3.青少年校园排斥量表。研究用青少年遭受校园排斥问卷采用张野等(2019)编制的版本,全问卷共17个题目,内容包括被拒绝、被忽视、被中伤和被差别对待等4个维度。该版本量表采用5点计分方式,评分方法为从1“从不这样”到5“总是这样”排列,频率由低到高排列。得分越高,表明个体的受排斥程度越强。在本研究中该量表的Cronbach α系数为0.85。

(三)研究程序和数据处理。以班级为单位进行团体施测。所有问卷均匿名填写,当场回收。采用SPSS23.0软件对数据进行录入与分析。采用Amos22.0建立结构方程模型,并进行竞争模型的比较和Bootstrap检验。

二、研究结果

(一)共同方法偏差检验。本次研究数据均采用自陈量表进行收集,因此使用Harman的单因素方差来检验数据中是否存在共同方法偏差。对本次研究的变量进行全部题目的因素深入分析研究。结果表明,特征>1的因子总数为20,抽取第一因子来解释变异量为15.78%,低于40%临界值,证明不存在严重共同方法偏差。

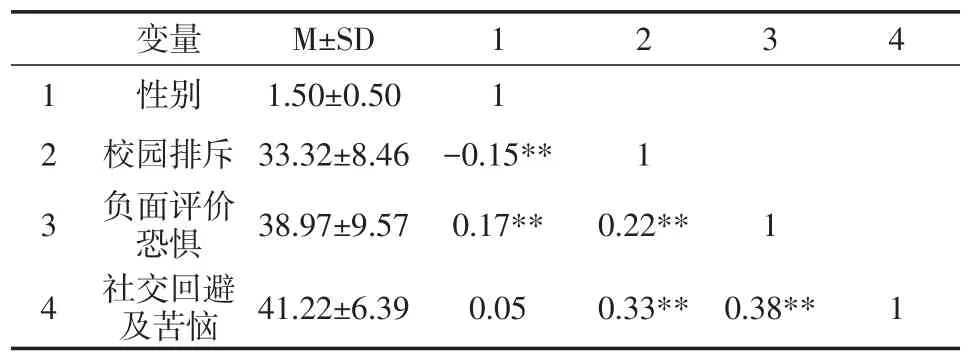

(二)变量间的描述性统计与相关分析。表1为各研究变量的平均值、标准差和相关矩阵。结果表明,初中生的校园排斥与负面评价恐惧、社交回避及苦恼间呈正相关(p<0.01),负面评价恐惧与社交回避及苦恼呈正相关(p<0.01)。此外,性别与校园排斥呈负相关,与负面评价恐惧呈正相关,与社交回避及苦恼无相关关系。

表1 各变量描述性统计及相关分析

(三)负面评价恐惧在校园排斥与社交回避及苦恼情绪间的连接作用检验。设校园排斥作为自变量,社交回避及苦恼情绪为因变量,对负面评价恐惧的连续变量进行中介效应的相关检测,其模型路径系数可见图2。

图2 负面评价恐惧在校园排斥、社交回避及苦恼间的中介模型图

该模型的拟合指数为:c2/df=1.845,RMSEA=0.062,SRMR=0.081,GFI=0.935,AGFI=0.948,IFI=0.958,NFI=0.928。符合了模型拟合良好的标准。

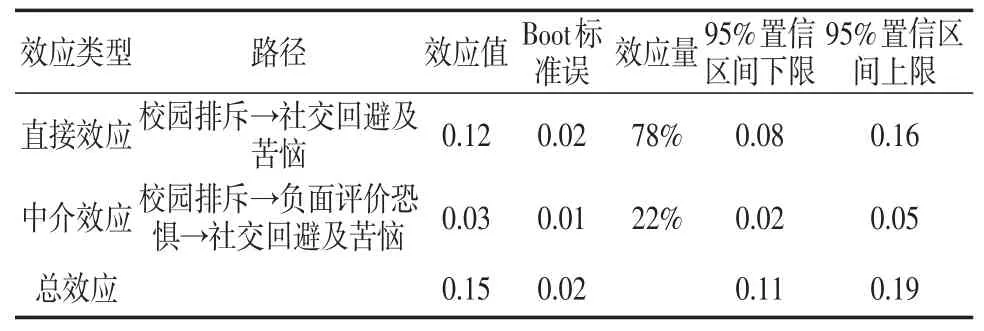

使用偏差校正的非参数百分比Bootstrap程序检验中介效应的显著性,重复取样5000次计算95%的置信区间,结果见表2。负面评价恐惧产生的间接效应的Bootstrap95%的置信区间不包含0,说明负面评价恐惧在校园排斥与社交回避及苦恼的中介效应显著。中介效应的间接效应值为0.033,占总效应值的22%。

表2 中介效应显著性检验的Bootstrap分析

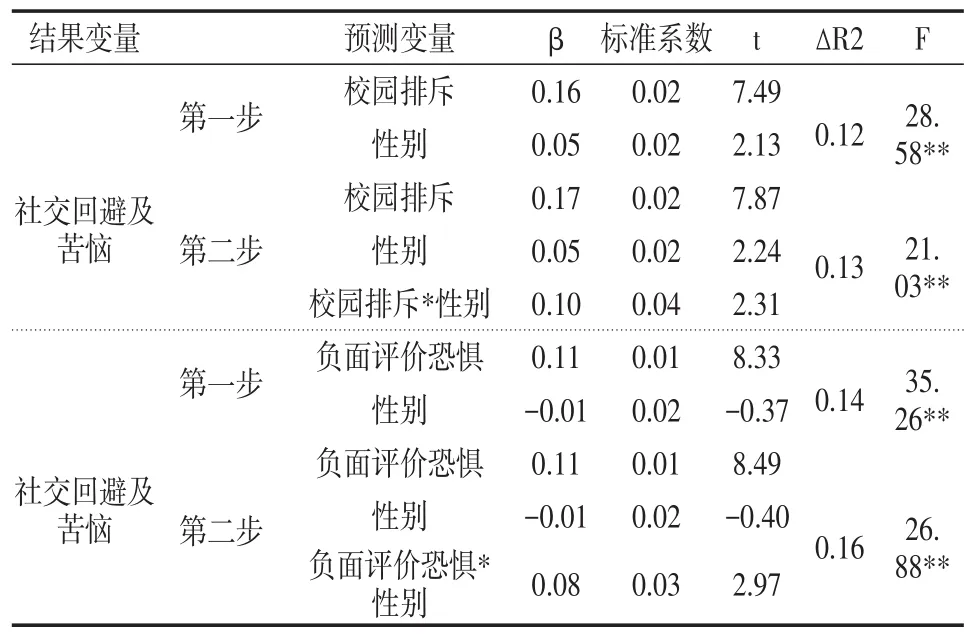

(四)性别的调节作用。对社交回避及苦恼而言,以校园排斥和负面评价恐惧为自变量(标准化处理),设社交回避及苦恼情绪为因变量,设性别为调节变量,对这些项目进行分层回归,结果可见表3。研究结果可以发现,校园排斥和负面评价恐惧能够对社交回避及苦恼情绪起到显著的预估作用,同时性别与校园排斥与负面评价恐惧两者之间有着明显的交互作用,说明性别不仅调节校园排斥对初中生社交回避及苦恼的直接路径,而且调节校园排斥→负面评价恐惧→社交回避及苦恼这一中介路径的后半段。

表3 性别在校园排斥→社交回避及苦恼、负面评价恐惧→社交回避及苦恼的分层回归分析表

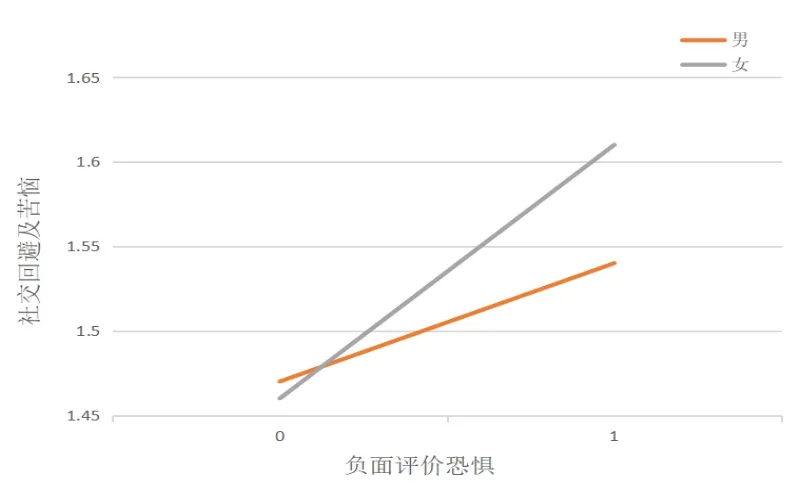

为进一步揭示性别在校园排斥→社交回避及苦恼、校园排斥→负面评价恐惧→社交回避及苦恼这一中介路径的后半段的调节作用,进行了简单斜率分析,结果如图3和图4。对于男性而言,校园排斥对社交回避及苦恼的促进效应较强,负面评价恐惧对社交回避及苦恼的促进效应较弱。而对女性而言,校园排斥对社交回避及苦恼情绪影响较弱,负面评价恐惧对社交回避及苦恼情绪影响较强。

图3 性别在校园排斥——社交回避及苦恼中的

图4 性别在负面评价恐惧——社交回避及苦恼调节作用图中的调节作用图

三、研究结论及讨论

研究结果表明,校园排斥对初中生的社交回避及苦恼有显著的预测作用,即初中生遭受的校园排斥程度越重,所表现出来的社交回避及苦恼情绪也就越严重,这项表象与研究结果保持一致。校园排斥会导致个体对人际交往的警惕,这种警惕会将个体的注意资源集中分配到被排斥中去,最终导致其错过与他人交往的机会。同时,这种被排斥的强烈情绪,使个体在头脑中保持一种以后还会被排斥的信念,进而表现出苦恼的情绪和回避人群的行为。也就是说,校园排斥与社交回避及苦恼相互作用,彼此循环往复。此项研究结果也证实了初中生校园排斥能够对社交回避及苦恼情绪进行直接预估。青少年在成长时期希望被其他人认可,希望和其他人有良好的人际关系。在这样的社交环境下,难免会出现一些小团体排斥、孤立其他人。当个体在社会关系中,遭受到同学、老师、陌生人排斥或者疏远时,个体就会变得异常敏感难以融入到社会交往当中。个体由于受到排斥,归属感得不到满足,就会产生孤独、焦虑的情绪,从而加重个体的社交回避及苦恼。

本研究发现,负面评价恐惧在校园排斥与初中生的社交回避及苦恼间具有中介作用。这与以往的研究结果相一致[7]。重新连接假说(reconnection hypothesis)认为,社会排斥激发了人们想要与他人建立关系的渴望,由于归属需要促使个体对自我有了较高的需求,希望自己的行为可以满足他人的价值观,拒绝得到他人的负面评价,从而产生社交焦虑,久而久之便容易引发社交回避及苦恼。初中生正处于人际交往的敏感阶段,他们希望得到来自同学、老师的赞美和欣赏,从而激发自信。他们害怕来自他人的负面评价,这会让其产生自卑感,把自己包裹起来不让别人触碰他/她敏感的内心。当个体长期处于校园排斥状态时,他们会变得小心翼翼,甚至会通过说一些违背个体意愿的话来讨好他人。久而久之,个体就会出现焦虑情绪,甚至为回避社交而逃离人群。

分层回归结果表明,性别分别在校园排斥→社交回避及苦恼和负面评价恐惧→社交回避及苦恼间具有调节作用。这与以往的研究结果部分相一致。校园排斥情况越严重,男性出现社交回避及苦恼情绪的情况就越严重;负面评价恐惧情况越严重,女性出现社交回避及苦恼情绪的情况越严重。男性性格强硬,在社交过程中会过分的表现自我,从而引发他人对自己的否定、中伤或者拒绝等情况,长时间过后,受到团体的排斥,自信心降低,从而产生社交回避。女性性格温和,在交往中害怕他人对自己的行为产生负面的评价,会表现出迎合、乖巧的形象,久而久之,内心疲倦,出现焦虑,从而回避社交。由此可以得出,初中生在遭受到校园排斥及负面评价时会产生社交回避及苦恼情绪,如果想要降低社交回避及苦恼情绪对初中阶段学生情绪的影响,则需要从性别等因素着手进行考虑,采取具有针对性的调节作用。对于男性,要减少其受到校园排斥的情况,灵活应对社交环境,而对于女性,要提高其自信心,避免对负面评价的恐惧心理。

此外,本研究也存在一些不足。首先,研究仅选取了初中生作为采样对象。青春期早期个体更在乎他人对自己的评价,也容易出现小团体排斥他人的情形。所以未来研究有必要扩大采样范围,验证研究结果。此外,在数据收集方面,今后可采用同伴、教师等多种评定方式,避免方法效应对研究结果的影响。