北京市域乡村人居林树冠覆盖及其区域差异分析

2021-09-02贾宝全邱尔发李晓婷

李 彤,贾宝全,*,王 成,邱尔发,李晓婷

1 中国林业科学研究院林业研究所,北京 100091 2 国家林业和草原局林木培育重点实验室,北京 100091 3 国家林业和草原局城市森林研究中心,北京 100091

乡村人居林是指农村居住区及其周边为保障乡村生产生活安全、提高生活品质、丰富乡村文化内涵和发展农村经济而进行建设种植的林木群落[1],它对于提升居民身心健康、改善生态环境具有重要意义,同时也是农村生态文明建设的基础依托与核心要素。随着社会主义新农村建设的推进实施,其作为乡村振兴战略的核心内容被提升到新的高度。以英国、美国、日本、印度为代表的国外地区较早开展人居林建设,已经形成一套适合本国特色的乡村人居林分类与建设体系[2]。我国乡村人居林建设起步较晚,自2002年十五届六中全会提出建设社会主义新农村起才正式开启了对乡村绿化建设的深入思考。目前我国对乡村人居林的研究主要集中在乡村人居林建设内涵、结构特征与构建技术研究[3]、植物组成、质量评价方法[4- 5]、景观风貌研究与优化[6]、空间格局动态变化研究[7]等方面。然而,在乡村人居林建设过程中一直未能形成用于测度乡村人居林现状与建设成效的统一指标。目前对乡村人居林木的量化统计分析大多还是以部门之间的相关指标为纽带进行,如绿地率、林木绿化率和四旁绿化等,而在最新的《美丽乡村建设指南GB/T 32000—2015》中对农村居住区的生态资源划分则完全照搬城市绿地建设标准,不能确切刻画出乡村人居林的特有内涵和外延。

城市是现代社会最重要的人居单位,在国内外城市发展实践研究中,普遍采用林木树冠覆盖率指标进行评价研究。农村居民点是重要的人居单元类型,在生态与发展诉求、发展理念、建设与评价模式等方面具有与城市极大的共通性,加之树冠覆盖的跨部门通用特征,相关科研工作将其引入乡村人居林研究中[8- 9],目前已取得很好的效果。然而当前对乡村人居林树冠覆盖开展的研究大多集中于对整体空间的分析,在不同水平空间分区及景观格局分析方面还未见相关描述[10],对大规模空间内部不同区域的乡村人居林特点的讨论还未见报导。

北京是我国城市化发展进程最为显著的城市,同时也是生态环境问题极为突出的地区,在历经城市化进程飞速发展之后,区域经济与生态的城乡差异问题日趋呈现。如何以城代乡,实现城乡生态与经济的一体化,成为北京市目前亟待解决的问题。城市由于关注度高,关注时间长,各种背景与发展过程脉络清晰且相对完整,反观乡村,因为关注度小,且关注重点放在了生产发展与生态改善上面,因而存在着生态环境本底不清,生态建设思路不明确等诸多问题。开展北京市域乡村人居林分析在国内具有一定的典型性。加之北京市自然地理格局清晰,以山地和平原为主的区域地貌分异显著,是开展不同空间分区单元乡村人居林特征分析的极佳模板。

1 数据与方法

1.1 研究区概况

北京市地处39°28′—41°05′N,115°25′—117°30′S,南接华北大平原、西临黄土高原、北接内蒙古高原,由山地和平原两大地貌单元构成,是我国地势二、三级阶梯过渡带,陆域面积约1.64×104km2。气候上属暖温带半湿润大陆性季风气候,全年最热月均温26—27℃、最冷月均温-4.7℃,降水量600—800mm。

1.2 研究方法

1.2.1数据来源处理

本研究采用北京市2017年0.5m分辨率航空遥感影像和北京市2017年1∶10万土地利用(LUCC)图件等基础资料,基于ArcGIS 10.4平台,以行政村为单位,在影像资料与土地利用(LUCC)叠加良好的前提下,依附于1∶10万土地利用(LUCC)农村建设用地范围边界,完成农村居民点及其内部林木树冠覆盖的目视解译工作,并同步进行乡村人居林功能类型等属性的建立,最终形成树冠覆盖矢量格式数据图层(图1)。

图1 北京市乡村人居林解译工作样图Fig.1 Interpretation map of village human habitat forest in Beijing

1.2.2村落选取

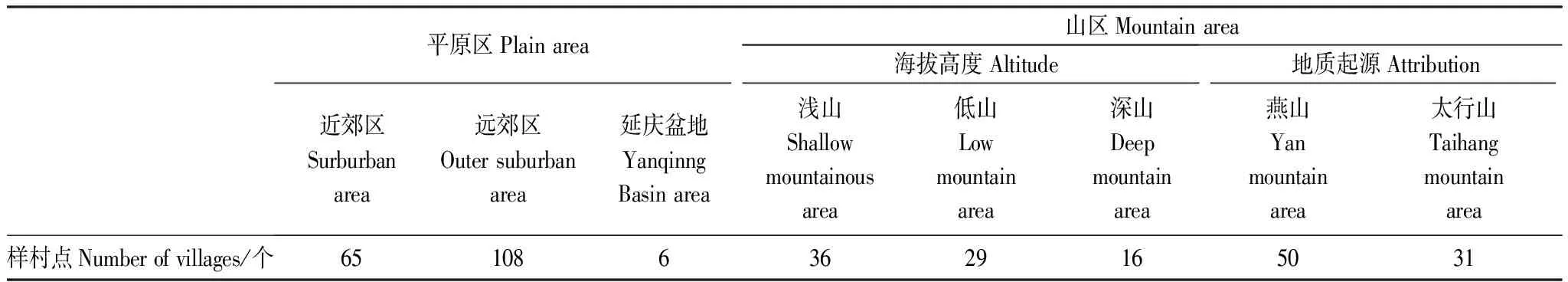

基于北京市1∶10万2017年土地利用(LUCC)图,根据iTree平台下提供的随机取样方法,利用Arcgis随机选取研究范围内行政村总量的5%,即260个行政村作为样点(图2)(表1),并同步完成选村居民点及其内部乡村人居林树冠覆盖的边界矢量化工作。与此同时,基于各样村的均匀性与代表性需求,笔者在选点过程中需避除已完全城市化的“村庄”,即村庄边界1km范围内已无所属农田分布的行政村单元不再作为选村样点。目前这一地统计学空间取样方法普遍应用于生态学研究范畴,在以城市林业为代表的相关专业领域研究中心收获广泛认可。

图2 北京市选村样点分布图Fig.2 Distribution of selected villages in Beijing

表1 北京市样点村居民点统计

1.2.3区域类型划分

北京市自然地理格局清晰,整体呈现西北高、东南低的地势特征(图3),结合海拔分区矢量边界,本研究拟定100m等高线为界,将北京市域划定为平原区(海拔100m以内)和山区(海拔100m以上)(图3)。依循平原区内沿人工环路逐步外扩的城市发展模式,本文将平原区进一步划分为中心城区、近郊区、远郊区和延庆盆地区。参考《北京城市总体规划(2016年—2035年)》,划定2环以内区域为中心城区范围;同时考虑北京城市区域最外生态屏障(二道绿化隔离区边界)作为近郊区范围边界,即2环至6环外1km边界内区域;6环外1km之外平原区范围即为远郊区和延庆盆地区域。北京市山区范围可从海拔高度与地质起源两个层面展开分区。海拔高度作为山区范围内部最为重要的环境变量,是山区不同区域差异研究的核心指导内容,通常情况下普遍应用为地理区划的基本依据之一。本文分别拟定300m、700m作为山区海拔边界,将北京市山区范围分成浅山(海拔100—300m)、低山(海拔300—700m)和深山区(海拔700m以上);此外,北京市位于燕山太行山交界处,基于不同山脉范围地区在运动构造起源与地质地貌方面的区别,本文旨在探索于山脉分布是否对研究区域乡村人居林现状特征及影响机制等相关结论造成影响,据此特征,将北京市山区范围划分为燕山区和太行山区(图3)。

图3 北京市分区及高程分布Fig.3 Regional distributiont and elevation distribution in Beijing

1.2.4乡村人居林分类

根据北京市乡村人居林主要位置分布及其种植形式特点,本文将研究范围内乡村人居林主要划分成庭院林、道路林、片林和孤立木4种类型。庭院林是指附属于农村居民点以内的农户住宅及庭院周边而种植的林木;道路林是指在农村居民点内道路两旁的林带;片林是指覆盖在农村居民点内的呈片状分布的乔灌木林;孤立木是指独立种植在农村居民点内公共活动空间的林木。

1.2.5景观斑块分级

根据北京市域范围内的乡村人居林斑块特点,对斑块规模进行合理分级。相比城市森林,乡村人居林具有斑块面积小,分布较为分散的特点。本研究借鉴贾宝全等人在进行乡村人居生态林现状评价与用地潜力研究中采用的均值加减标准差方法对区域内景观斑块进行分级[5]。通过对比斑块面积数值分布及均衡程度,以研究区域树冠覆盖斑块面积的平均值(229.83m2)依次增加0.1、1、2、4.5倍标准差(2125.78m2)数值作为临界点对农村居民点内林木树冠覆盖斑块进行粒径划分,具体等级为:小斑块:<500m2;中斑块:500—2500 m2;大斑块:2500—4500 m2;特大斑块:4500—10000 m2;巨斑块:≥1 0000m2。

1.2.6景观格局分析

在Arcgis10.4软件平台下,通过Patch analysis模块工具对乡村人居林树冠覆盖斑块进行景观格局指数计算。由于景观指数种类较多,且往往高度相关,本文选取在景观格局研究中较为常用的指数对研究区域范围内的乡村人居林斑块特点进行分析,主要包括平均形状指数(MSI, Mean Shape Index)、边缘密度(ED, Edge Density)、平均斑块面积(MPS, Mean Patch Size)、香侬多样性指数(SDI, Shannon′s Diversity Index)。平均形状指数(MSI)用以测定景观斑块的复杂程度,体现了景观斑块受人为活动干扰强度;边缘密度(ED)可指示景观斑块的稳定性程度,一定程度上直接反映了斑块与外界进行物质、能量、物种及其他信息交换程度;平均斑块面积(MPS)表示斑块的规模大小水平,是用于反映景观异质性的关键指标;香侬多样性指数(SDI)体现景观中各类型斑块分布的均衡程度和复杂程度,反映了景观元素在结构、功能等方面的多样性与一致性。

2 结果与分析

2.1 总体特征及其区域差异

通过对北京市市域范围内样点村人居林树冠覆盖进行统计,结果显示,北京市域内随机选取的260个行政村居民点面积共计13094.89 hm2,农村居民点内林木树冠覆盖面积为2398.79hm2,区域内乡村人居林树冠覆盖率为18.32%。

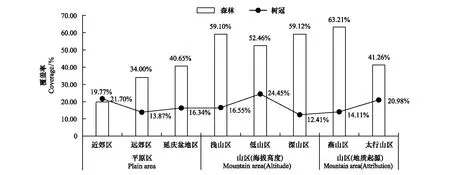

从不同分区来看(图4),北京市平原地区乡村居民点林木树冠覆盖率为18.40%,山区为17.83%。平原区内近郊区林木树冠覆盖率较高(21.70%),远郊区(13.87%)和延庆盆地区(16.34%)较低。山区内各海拔分区乡村人居林树冠覆盖率呈现低山区(24.45%)明显高于其他区域(浅山区16.55%;深山区12.41%;)的特点。在同属山地区域内的太行山区和燕山区两个地貌区域中,太行山地区内乡村人居林树冠覆盖率(20.98%)相较于燕山区(14.11%)更高,同比不同海拔山区地带,各区域内太行山区区域的树冠覆盖现状表现均更为突出。

图4 北京市各分区乡村人居林树冠覆盖Fig.4 Village human habitat forest canopy coverage in each district of Beijing

2.2 乡村人居林类型特征及其区域差异

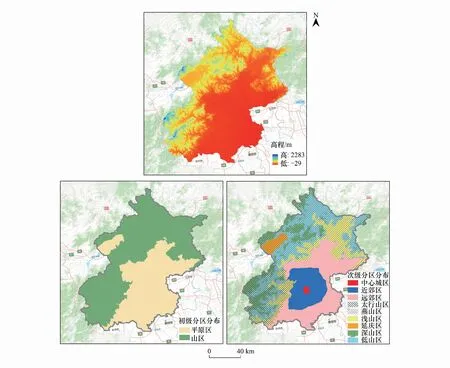

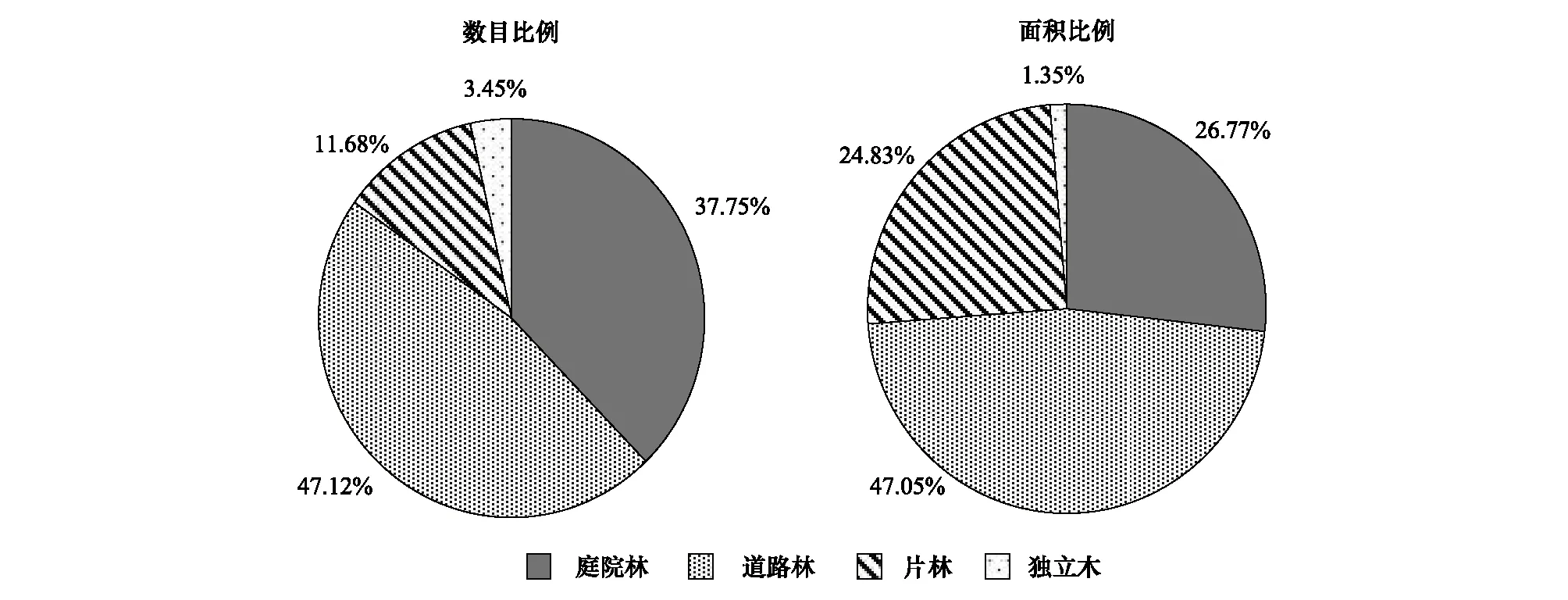

从乡村人居林类型来看,庭院林,道路林,片林和孤立木树冠覆盖分别占区域总体树冠覆盖面积的9.09%、34.58%、55.90%、0.43%,以道路林和片林类型分布为主。

从不同区域内乡村人居林组成特征比较来看(图5),平原和山区两大地貌单元内农村居民点内部均以片林为最主要构成类型,其中片林对山区地带乡村人居林树冠覆盖的占比贡献率(57.15%)高于平原区(55.75%);而仅次于片林的道路林类型在平原区林木树冠覆盖的占比(35.72%)较山区为高(27.89%)。在平原区域内部,片林比例在远郊区和延庆盆地区域居多,道路林在近郊区更占优势。在山区范围内部,片林树冠覆盖类型对区域乡村人居林的贡献呈现深山区>低山区>浅山区的特点,贡献值依次为64.54%、63.40%和51.15%,道路林类型分布呈现出浅山区(34.33%)高于低山区(19.48%)和深山区(24.60%)的趋势;庭院林则表现为低山区(16.58%)略高。在燕山区和太行山区内,除极少数孤立木外,燕山区各类型乡村人居林比例明显少于太行山区。

图5 北京市各分区乡村人居林类型贡献率统计Fig.5 Statistics on the contribution rate of village human habitat forest types in Beijing

2.3 斑块等级结构特征及其区域差异

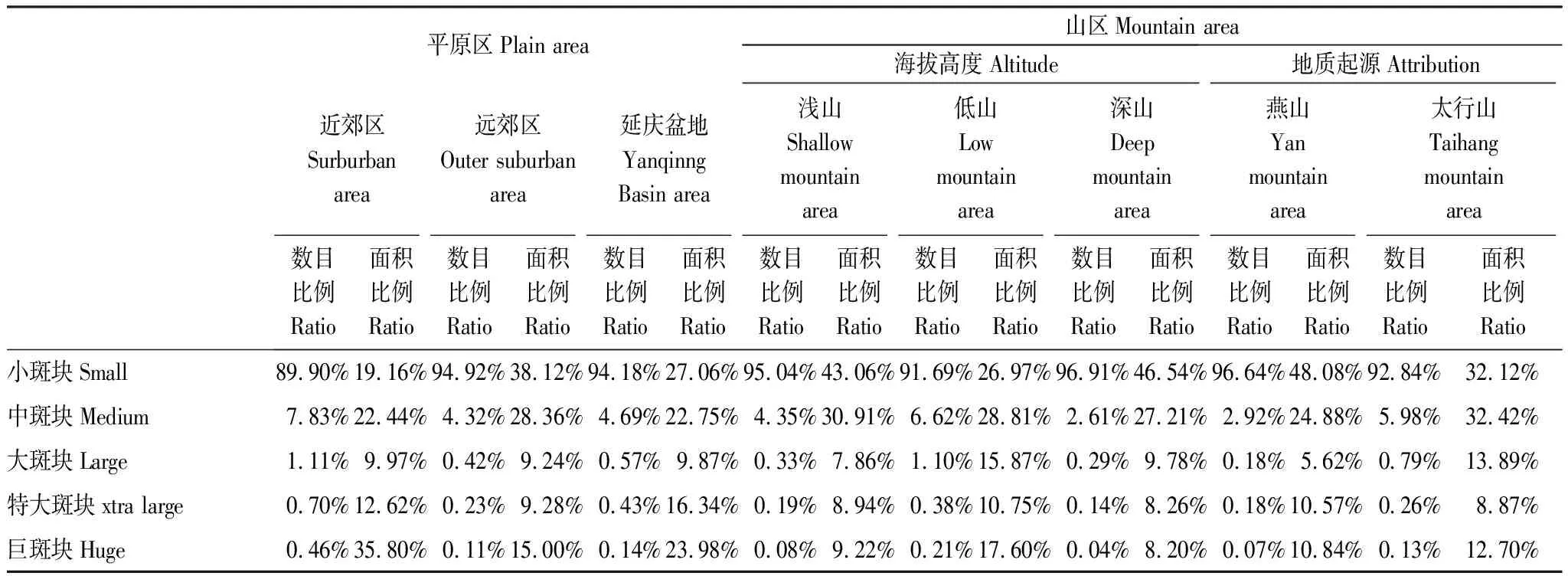

在景观生态学中,景观斑块粒径大小是影响区域内物质、能量流动、物种运动和生物多样性保护的重要参数[5]。就斑块等级而言,整个研究区域内乡村人居林树冠覆盖斑块共有104374个,斑块数目呈现出随斑块等级增加而逐级递减的特征。小斑块数量在整体范围中占绝对优势,共有97095个,占比高达93.03%。在不同分区之中,小斑块的数目优势特点均有呈现。从斑块面积分布来看,各类型斑块面积分布相对均匀,以小、中和巨斑块类型为主。

相较平原地区,山区内小斑块数目(94.68%)与面积(37.87%)占比更高。平原区范围内呈现由近郊区外延至远郊区再到延庆盆地区域,小粒径斑块数量与面积比重逐渐增加,大粒径斑块逐渐减少。在浅山区、低山区和深山区范围中,小斑块在深山区区域的表现最为突出,数量与面积占比分别高达96.91%、46.54%,而粒径较大的极大斑块和巨斑块类型则多分布于浅山区和低山区区域内。不同地质起源分区内斑块等级结构特点为:在燕山区内,除小斑块类型在数量(96.64%)与面积(48.08%)比例高于太行山区外,其他斑块类型分布均少于太行山区(表2)。

表2 北京市各分区乡村人居林树冠覆盖斑块数目及面积统计

2.4 景观格局指数特征及其区域差异

景观格局指数是将景观空间与功能联系起来的重要参数依据,对描述乡村人居林景观格局具有重要价值[46]。在本研究中主要对区域内的斑块形状复杂程度、连通性、抗干扰能力和多样性进行分析讨论。

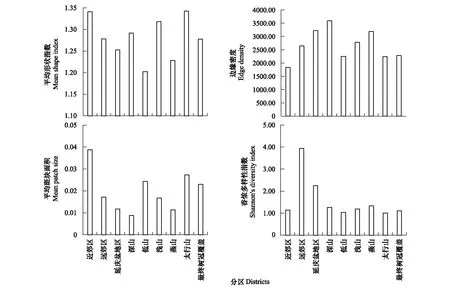

通过对相关景观格局指数的统计分析得知(图6),平原区内乡村人居林斑块平均形状指数(MSI)略小于山区,边缘密度(ED)呈相反特征,二者共同体现出平原区斑块更为规则,连通性更强的特点。在平原区内部,呈现出沿近郊区—远郊区—延庆盆地区域梯度平均形状指数(MSI)递减,边缘密度(ED)逐渐增加的特征,可见平原区内远离中心城区方向的地区斑块形状更为复杂,景观生态过程更为活跃,斑块间连通性较差,平原区内部香侬多样性指数(SDI)呈出近郊区<延庆盆地区域<远郊区的特点,景观多样性沿此梯度逐渐增加,各类型斑块分布趋于均衡化和多样化。在山区内各海拔高度分区中,平均形状指数(MSI)呈现由浅山区到深山区到低山区逐步减小,在边缘指标方面,深山区斑块边缘密度(ED)指数值最大,其次是浅山区,低山区最小,各海拔高度分区中香侬多样性指数(SDI)沿低山区—浅山区—深山区逐渐增加,表现出由深山区到浅山区再到低山区内部景观斑块复杂程度和均匀程度逐渐变小的趋势;就燕山区和太行山区乡村人居林而言,相较于燕山区,太行山区内斑块平均形状指数(MSI)较大,边缘密度(ED)呈现相反的变化趋势,但共同体现出相较于太行山区,燕山区内斑块的连通性更差,受人为活动干扰更为严重的特点。在燕山区和太行山区中,香侬多样性指数(SDI)呈现出燕山区内部景观斑块多样性大于太行山区的特征。

图6 北京市各分区景观格局指数统计Fig.6 Landscape pattern index statistics of each district in BeijingMSI:平均形状指数 Mean Shape Index;ED:边缘密度 Edge Density;MPS:平均斑块面积 Mean Patch Size;SDI:香侬多样性指数 Shannon′s Diversity Index

2.5 北京市乡村人居林区域分布差异驱动因素

2.5.1农村居民点规模

农村居民点是连接地质环境与乡村人居林之间的重要纽带与基础依托。乡村人居林树冠覆盖是依附于农村居民点空间分布的,居民点面积本质上局限其内部林木种植空间大小,因而平均斑块面积越大,分布越集中的农村居民点内部树冠覆盖度往往越高,乡村人居林斑块特征越稳定。就北京市2017年1:10万土地利用(LUCC)图来看,研究区域内农村居民点呈现越靠近中心城区方向,居民点斑块平均面积越大的特点(图7)。平原地区由于其地理区位条件优势,该地区行政村多为居民点规模大且相对集中的“大型村落”,居民点斑块平均面积较大,且沿中心城区向外逐渐减小;在山区范围以内,山脉阻碍了居民点的分配和土地面积的完整,海拔较高的山区地带农业生产受到限制,相较于平原地区其内部农村居民点分布深受自然条件制约,居民点平均面积较小。两因子间正向变化关系显著,因而在开展乡村人居林建设过程中,农村居民点规模建设将是一个具有决定性意义的突破口。

图7 北京市各分区农村居民点平均面积和乡村人居林树冠覆盖率统计Fig.7 Average area of rural residential areas and village human habitat forest canopy coverage in each district of Beijing

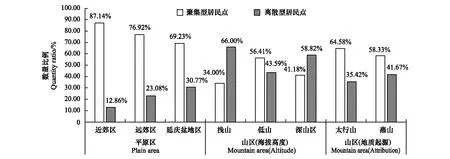

2.5.2农村居民点集聚形式

农村居民点集聚类型分布对乡村人居林建设发展具有重要的影响意义。农村居民点集聚形式一定程度上制约了乡村人居林树冠覆盖的发展,趋于聚合的农村居民点类型往往能够为乡村人居林提供更为充足的生长空间,而相对离散的居民点形式可能会在某种程度上割裂了人居林树冠覆盖的完整性。通过对研究区域内农村居民点类型(包括集聚型居民点和离散型居民点)进行统计,结果显示,平原区居民点分布趋于集中,集聚型居民点占绝对优势,比例由近郊区向外逐渐减少(图8);山区内部离散型居民点类型占比近半,高达48.62%,浅山区和深山区内离散型居民点类型比例更达到66%和58.82%,整体居民点斑块呈现出小而分散的特点。在山区研究范围内的太行山区和燕山区内,燕山区居民点斑块平均面积更小,分布更为分散。

图8 北京市农村居民点聚合类型分布Fig.8 The aggregation type distribution of rural residential areas in Beijing

居民点特征极大程度关系到乡村人居林的分布,限制到区域内林木树冠覆盖的应用,规模较大且较为集中的农村居民点区域为大量大规模树冠覆盖斑块形式提供空间,诸如公园绿地等类型。公园绿地中如公共片林等大粒径人居林斑块类型可有效提升区域内景观稳定性,这也是在平原区范围内由近郊区外延到延庆盆地乡村人居林树冠覆盖度有所减少,山区范围内深山区树冠覆盖度型对较低,燕山区较太行山区树冠覆盖斑块更为“碎片化”的重要原因。

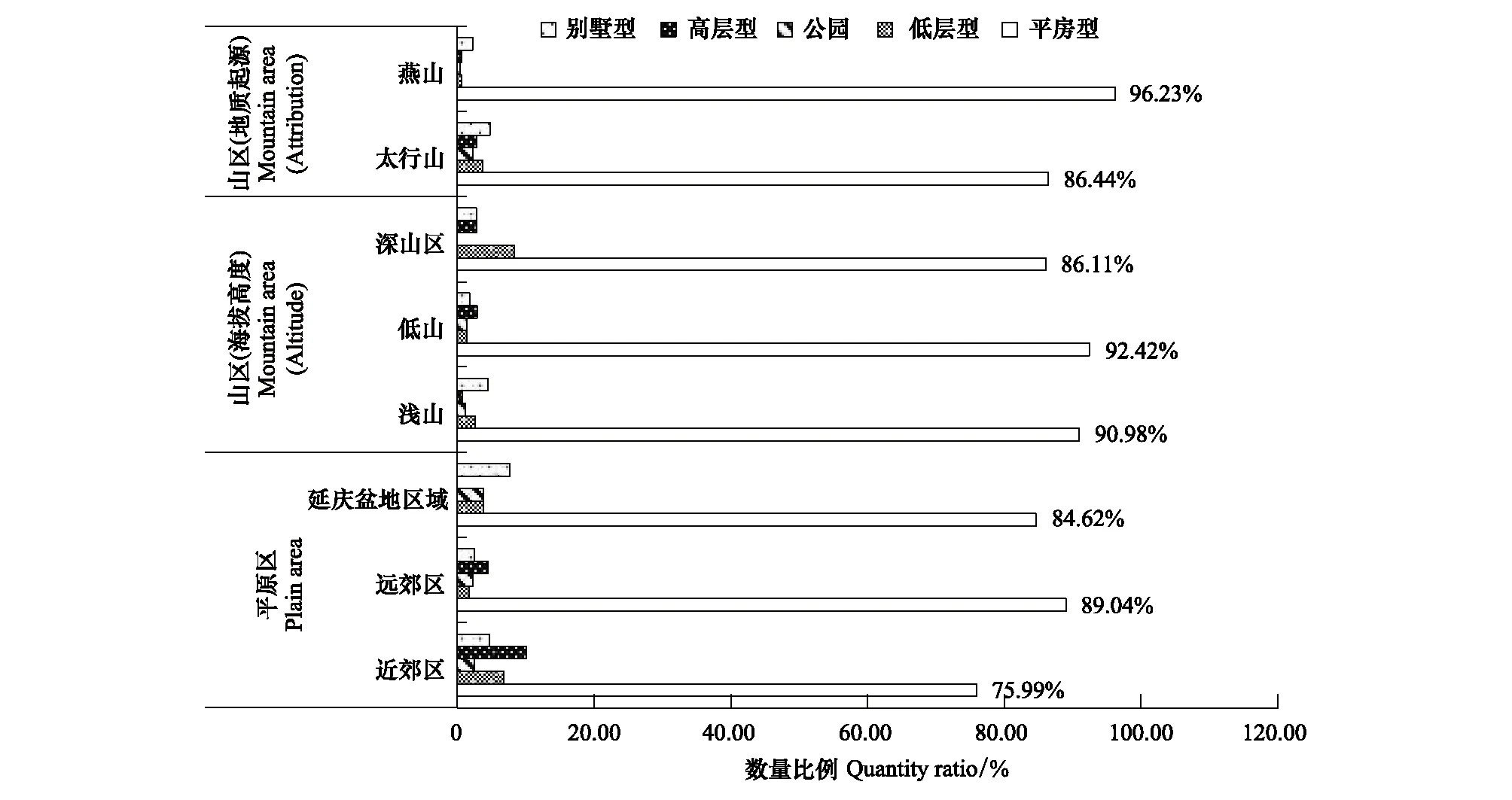

2.5.3农村居民点建设类型

随着经济建设的发展与城市化进程的影响,农村居民点建设日渐向“城镇化”方向演变,开始出现有别于传统“平房型”村落形式的现代化新型村镇,主要体现为住宅的楼房化与形式的小区化。新型村落内的乡村人居林建设因为前期得到系统的规划,人居林树冠覆盖状况要优于传统农村居民点。平原区内诸多农村地区已经完成在村落形式方面的上述转变,成为绿化发展更为完善、对人居林更为重视的新型村镇。平原区内新型村镇占比16.64%,其中近郊区比重最高,达22.24%(图9),这也直接促成了近郊区在乡村人居林建设中的优势地位。作为受城市化影响仅次于中心城区的过渡地带,生态与城市建设用地的矛盾在近郊区范围内异常突出,区域内乡村人居林的建设一定程度上是依托城市森林模式进行发展的,根据国家森林城市评价标准,在城市森林建设过程中设有森林覆盖率最低指标,即南方城市森林覆盖率最低35%,北方城市25%。然而在近郊区乡村人居林建设中却缺乏类似上述专门性的标准指标,对区域内的人居林未有公认的准绳予以衡量,这也一定程度上有所削弱该区域内乡村林业的发展步伐。

图9 北京市农村居民点建设类型分布Fig.9 Construction type distribution of rural residential areas in each district of Beijing

2.5.4森林资源本底

乡村人居林的建设核心在于保护与构建以林木为主体,促进人与自然和谐共处的乡村人居环境,其本质上隶属于乡村林业发展的范畴,旨在通过乡村周边及村庄居民点内部林业建设,对村庄森林资源环境进行补充发展,以改善和恢复生态环境[4],因而森林资源本底基础对人居林建设的影响至关重要。参考北京市林业与园林局2014年森林资源二类调查数据,在森林资源与农村人居林现状分布特点对比分析中,各区域整体森林覆盖率与其内部乡村人居林树冠覆盖度呈现相互背离的变化趋势,从图10可以明显看出,平原区内部森林资源最为匮乏的近郊区农村人居林平均UTC(20.38%)反而更高,低山区作为山区范围内森林资源相对少的地区,却拥有最高的乡村人居林树冠覆盖度(59.10%),森林覆盖更为密集的燕山区内农村人居林平均UTC(14.11%)较太行山区更低。越是森林资源丰富的地区其内部乡村人居林树冠覆盖率反而越低,这种现象背后的原因可能是多方面的。首先,近郊区作为城乡过渡区,在应对因高度发达的城镇化建设所带来的用地紧缺问题时,进行合理土地集约化整理,新型村镇应运而生,极大促进区域乡村人居林建设。加之近郊区是1993年与2004年规划建设的第一道和第二道绿化隔离带分布范围,其对区域可持续管理与生态建设发挥的作用不容忽视。此外,森林本底资源与乡村人居林树冠覆盖相互脱节的现实特点也引发出更多思考。森林资源在一定条件下作为乡村人居林建设的基础来源,可大大减小人居林建设的成本,在一定程度上促进人居林建设发展。然而能够作为人居林而发挥效益的本底森林毕竟是少数,区域内绝大多数的森林资源来自于乡村人居林建设用地范围之外,因而对乡村人居林发展尚不能做出直接贡献。与此同时,较高水平的森林本底资源反而会在某些方面限制乡村人居林的发展,这是由于富含丰富森林资源的地区生态建设趋于可持续发展,因而在乡村生态发展过程中未能对人居林建设投入过多的精力,且区域内往往拥有较高质量的人居环境,居民的生态福祉需求相对淡化,人居林建设观念有所滞后,故而呈现出森林资源较为丰富的区域,乡村人居林发展相对落后的态势。

图10 北京市各分区森林覆盖率和乡村人居林树冠覆盖率对比Fig.10 Comparison of forest coverage and village human habitat forest canopy coverage in different districts of Beijing

3 讨论

1)乡村人居林斑块形式的集约化治理是优化人居林建设现状的有力途径。高度发达的城市化进程是北京市目前及未来必将面临的趋势,随着城镇化建设的日益集中管理发展以及经济发展背景下不断滋长的生态宜居需求,随之而来的农村聚落集约化现象将是人居林建设的突出特点。就北京市乡村人居林类型分布现状来看,区域内整体呈现以小尺度斑块为主的分散模式,其中道路林斑块类型在数量与面积分布中均占有领先优势(图11),加强完善农村道路林聚合建设将是未来乡村人居林建设的重中之重。趋于稳定集中的乡村人居林斑块在维持与保护生物多样性和生态系统稳定性等方面存在不可忽视的贡献作用,因而北京市未来人居林建设应该以小斑块乡村人居林退化、大斑块人居林突出应用做为关键步骤。然而在对乡村人居林进行集约化操作过程中,常以单株形式见存的古树名木在乡村居民点内也多有分布,根据北京市古树名木资源现状调查数据统计,北京市分布于各区县乡村街道的古树名木达3433株,占北京市古树名木总量的8.43%[53]。古树名木是北京悠久历史的见证,是北京生态文明建设的重要标志。这些作为古树名木的小斑块人居林是不可避免地存在,因而在乡村人居林优化完善过程中,要有意识地对古树名木斑块类型施以保护,在兼顾各方需求的基础之上对乡村人居林实行最为合理的集聚处理。

图11 北京市小斑块乡村人居林类型构成Fig.11 Type composition of small patch of village human habitat forest in each district of Beijing

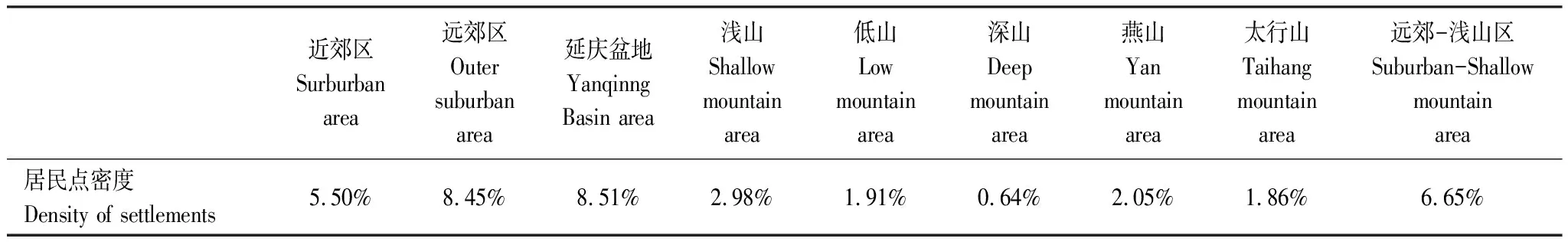

2)远郊—浅山区域乡村人居林建设是统筹城乡一体化发展的重要突破。进入新世纪以来,中央持续锁定“三农”问题,将城乡一体化作为国家战略提出。乡村人居林发展作为生态文明建设的重要组成部分,在消除城乡二元结构,促进城乡一体化发展过程中起至关重要的作用。远郊—浅山地区是指北京市6环外1km至低山区边界所涵盖的区域范围(图3),是平原与山区的过渡带,区域整体乡村人居林树冠覆盖率为14.04%,低于北京市域整体平均水平(18.32%)。作为北京市城乡梯度带上的重点建设区域,该地区具有不同于近郊区、低山区和深山区的独特优势,城镇化建设带来的用地干扰、区域自身的发展基础、居民点用地特征以及部门监管力度等多重影响致使该地区乡村人居林建设机遇与挑战并存。根据北京全域农村居民点分布,远郊—浅山区居民点密度居高(表3),这在一定程度上为乡村人居林建设提供了充足而集中的空间供给。同时,为响应加强农村生态治理、实现绿色发展的建设需求,高度集中的居民点现状也使得该地区内的环境治理成为落实乡村振兴战略的首要工作,区域内乡村人居林潜力开发成为北京市今后乡村绿化建设的重点与难点。远郊区作为未来城市扩展的备选用地,是人居林建设发展的重点,加之平原大造林的有利开展,因而有足够的潜力支撑区域后期的人居林建设。然而在依托城市森林建设模式发展下的乡村人居林体系尚未有具体的部门实施管控,在乡村人居林建设过程中缺乏予以衡量的标准,致使人居林建设面临无据可依的桎梏。与此同时,远郊—浅山区区域发展深受政府重视,特别是北京市近年来对浅山区发展做出的一系列探索。作为北京市的天然生态屏障和生态敏感地区,浅山区承载着接收平原发展辐射和带动山区城镇化的双重职能。随着经济发展,人口规模快速增长,浅山区面临强烈的开发建设需求。为解决浅山地区人为破坏严重,生态景观破碎、部门管理失调的现状,北京市制定了《北京市浅山区协调发展规划(2010—2020年)》,对浅山区发展规划作出优化指导,以恪守双向吸收、优势互补为原则,在切实保护生态环境的前提下促进产业发展,将乡村人居林建设从生活空间向生活与生产空间相结合的道路上转变,以实现效益最大化。

表3 北京市各分区农村居民点密度分析

3)本文分在析过程中借助北京市2017年高分辨率遥感影像,对市域范围以内以行政村为单元的乡村人居林树冠覆盖进行区域分析,大量乡村人居林树冠覆盖解译数据的存在也为研究分析提供了一定的科学合理依据。但从其建设前景来看,本文对乡村人居林的研究尚存在不甚完备的方面,研究过程未能对样点村人居林现状进行实地调研,对区域内乡村人居林树种、林分结构和生态生物学特性等方面没有进行切实的思考,以及在结合生态文明建设和区域社会、经济,文化、自然状况以及居民意愿等方面内容上的欠缺也为乡村人居林区域差异特征的分析留下了缺憾。在今后对人居林进行分析探索的过程中可立足现有的数据基础,结合土地利用质量评价对乡村人居林树冠覆盖潜在开发建设进行探索。

4 结论

1)从区域乡村人居林树冠覆盖来看,平原区域内乡村人居林树冠覆盖率(18.40%)高于山区(17.83%)。不同分区统计数据显示,平原区乡村人居林树冠覆盖率集中分布在近郊区,山区内低山区树冠覆盖率占优势,太行山区树冠覆盖率高于燕山区。

2)就区域乡村人居林类型分布而言,片林类型在各区域内均占据主要比例,对近郊区、浅山区和燕山区贡献率较低,道路林则主要分布于平原区域近郊区,山区范围内的浅山区和太行山区。

3)从乡村人居林斑块等级来看,各研究区域均呈现出小斑块数目分布占绝对优势的特点。各级斑块在面积分布上相对均匀,平原区近郊区,山区范围内的浅,低山区和太行山区内小斑块面积占比较少,巨斑块面积占比较大。

4)景观格局指数分析结果显示,在各分区中的景观斑块复杂程度、抵抗人为干扰能力、多样性方面均呈现出山区>平原区,其中平原区近郊区>远郊区>延庆盆地区域,山区内部深山>浅山>低山区域,燕山区>太行山区。