凌家滩玉器纹样现实转换与重现路径构设

2021-09-01安徽工程大学艺术学院安徽芜湖241000

朱 铁 军(安徽工程大学 艺术学院,安徽 芜湖 241000)

凌家滩遗址位于安徽省含山县凌家滩村,迄今已逾5300年,是中国第一个以地势分层次建筑的新石器时代聚落遗址,是“整个皖江流域目前所知长江中下游同时期最大聚落”[1],对印证中华5000年文明史意义重大。1998年,凌家滩遗址被评为全国十大考古新发现之一,并于2001年成为第五批全国重点文物保护单位。2009年,凌家滩遗址被纳入中华文明探源工程第三阶段,并由专家确认其为中华文明重要起源地。2016年,凌家滩遗址入选国家《大遗址保护“十三五”专项规划》。凌家滩遗址出土了大量纹样特异且工艺精湛的玉器,多个方面为全国考古发掘所罕见,如玉人、玉鹰、玉管微雕、玉龙、玉版、玉戈及玉虎首璜等,器形主要有工具武器类、装饰品类、动物或人物形象类、特殊形制类等,其无论是选料、设计、磨制,还是钻孔、雕刻、抛光等工艺技术均达到了同时期的高峰,且时代特征鲜明,个性强烈,“凌家滩出土的玉器在制作思想、造型设计、工艺技术方面都表现了崭新的理念,具备了精雕细刻、生动传神、艺术夸张、神秘诱人的魅力,其魅力正是中国玉器发展史上的第一个高峰。”[2]故凌家滩遗址玉器纹样作为中国优秀传统文化的重要因子,深刻蕴含着早期华夏文明独特的艺术审美观和社会文化内涵,研究凌家滩遗址玉器纹样的当代运用,不仅是将这种具有历史特定意象的视觉符号体系与当代设计渗透、交汇与融合,也是新时代中国传统文化通过无限的艺术形式向世界传播的重要方式。此外,科学辨识凌家滩遗址玉器纹样的语义特征和内涵意蕴,深刻理解图式符号传达载体与功能之间的目的关系,有利于更加精准清晰地解读史前社会信息和文化密码,有益于重现和展示凌家滩遗址玉器的昔日风采和魅力,有助于当下古今融通式的设计实践和文化创新。

一 凌家滩玉器纹样现实转换与重现路径构设

(一)思想理念的共鸣与融通

“思想理念是中华优秀传统文化的‘骨骼’,从根本上决定着中华民族的思维方式、性格禀赋、民族特性,架构起中华儿女的心灵空间。”[3]凌家滩是中华文明的重要起源地之一,又是中国史前三大玉文化中心之一,华夏文明的诸多思想理念源发于此,并根植其中。

“中国古代宇宙论的若干主要概念,包括阴阳、四时、五行、八卦等,在春秋战国之际的公元前5世纪前就已逐渐形成了。但是,……凌家滩玉版告诉我们,这种宇宙论的萌芽还要更早,可以追溯到公元前三千纪的史前时代。”[4]87M4号墓①出土的凌家滩玉版是凌家滩遗址出土的具有特异形制的代表性玉器,为其它同时期或更早期遗址所未见,其为弧面长方版形,刻饰的图纹更是独树一帜,不仅有指向八方的圭形纹,亦琢有八角星纹。该玉版与同出此墓的玉龟共置一处,且夹于玉龟背甲和腹甲之间,明显为组合用器。当前学界将其认定为祭祀占卜用具,是史前玉卜器的一种。关于其纹饰内涵,虽未完全解读和形成共识,但基本指向是与四维八方或“八卦有关”[5],其间蕴含着华夏远祖对宇宙数理和自然世界的原始朴素认识和思维观念,众多学者推断后世出现的五行、八卦等观念滥觞于此。显而易见,凌家滩玉器独特形制与纹样折射出的是华夏民族的思想理念与性格禀赋。因此,开展凌家滩玉器纹样的当代运用,具有中华民族思维理念一脉贯通、古今共鸣的深远意义和至高格局,具体的设计方案也应围绕这一核心予以定位和拓展。以文创产品设计为例,融合天地四时、四方五行的中华传统思想文化,根据凌家滩出土玉器代表的造型、功用、纹饰等特征和意象对应开发五个系列(图1为部分代表性出土文物,图2为对应开发的文创产品),每个系列冠以“凌”字,在突出IP和主题的同时形成系列间的关联,其中“鲲鹏凌宇系列”,以出土的凌家滩族徽——玉鹰等器物元素衍生开发,以鹰击长空、鹏鸟翱翔的意象对应凌家滩人的自然宇宙观,产品定位为高端饰品,赋予其高贵、神秘、恒远之意,该系列同时寓指“天”,另四个系列分指地之四方,包括:青龙凌跃系列,提取凌家滩出土的玉龙、龙凤玉璜、玉勺、玉芯等器物元素,对应凌家滩人融通跃升交流的思想理念以及东方、春季和五行之木等意象,产品定位为餐具等日常用具;白虎凌勇系列,提取凌家滩出土的玉钺、玉戈等玉器元素,对应凌家滩人英勇刚毅的品格以及西方、秋季和五行之金等意象,产品定位为体育健身用品;朱雀凌尚系列,提取凌家滩出土的玉版、玉龟、玉猪等器物元素,对应凌家滩人祭祀礼仁的思想以及南方、夏季和五行之火等意象,产品定位为文房用品;玄武凌智系列,提取凌家滩出土的玉人、玉冠、玉树等器物元素,对应凌家滩人超高的治玉工艺以及独立分工的治玉匠人的出现以及北方、冬季和五行之水等意象,产品定位为益智玩具。五个系列包融天地,旨在彰显凌家滩文化辐射四方,为同时期文化高峰之地位。

图1 部分代表性出土文物注:上排从左至右分别为玉鹰、玉龟、玉三角形刻饰片,下排从左至右分别为玉版、玉人、玉冠,图片引自《凌家滩文化研究》。

图2 五个系列对应开发的部分文创产品注:上排从左至右分别为鲲鹏凌宇系列之玉鹰戒指、玉鹰吊坠,朱雀凌尚系列之玉龟订书机;下排从左至右分别为青龙凌跃系列之玉三角形刻饰片书签,白虎凌勇系列之玉版飞镖盘,玄武凌智系列之玉人玩具套装、玉冠头饰。

(二)艺术因子的诠释与重构

凌家滩玉器的类型主要为礼器和装饰器,装饰用器毋庸多言,形制纹样以及材质选取,均匠心独运,美轮美奂,“凌家滩出土玉器以质料来分,有透闪石、蛇纹石、玛瑙、水晶、石英、煤精等,已显示出中国玉文化在玉料选择上的主流意识”[6]。即便是礼仪用器,其上的纹饰不仅内涵特异,而且艺术效果显著。如凌家滩的玉鹰,出土于98M29号墓②,经专家论证,其为鹰首猪翼,中心饰有八角星纹,其功用和定位应为融合了其它部落图腾的凌家滩人的族徽,“为复合图腾标志,是部落或氏族象征,象征着神圣和权力”[7]。有专家考究认为:“玉鹰胸前的八角星为天极的代表,翅膀两端的猪首则是北斗星的代表。”[8]其内涵深意此处不展开论述,仅其纹饰所体现的艺术因子而言,既精雕细琢,手法独到,为已出土史前玉器之唯一,且形神兼备,立意高远,为史前玉雕之杰作,不仅如此,制作玉匠还赋予其更有深意的艺术表现,可用古埃及雕塑与绘画所常用的典型造型艺术方式之侧面正身律加以关联性诠释和解读。侧面正身律即头部是正侧面的,但眼是正面的,身体也是正面的,“无论哪一种姿势,始终是给人一种正面的视觉效应”[9]。该艺术方式显而易见非并写实,且富有装饰性,一方面通过描绘具有起伏轮廓线条的头部侧面,可最大程度地反映描绘对象的面部特征,且将眼睛画为正面,这一独特的处理方式更增添了强烈的艺术效果,另一方面正身同样可以最大化地展现身体躯干形象,再加之彩绘的运用,装饰意味鲜明。令人惊叹的是,略早于古埃及艺术的凌家滩玉鹰艺术表现手法与其惊人相似,鹰首呈正侧面展现,鹰喙线条刻画简洁流畅,生动有力,眼部为正圆孔洞,虽不具象,但正圆状无疑表现出眼部的正面展示,鹰身为展翅高飞状,翼部和尾部均呈正面展示,八角星纹符刻居于正中,两翼末端通过起伏线条和钻孔设计刻画出猪的形象,虽抽象然不失真切,虽简洁然不失传神(图1凌家滩玉鹰和图3古埃及采用侧面正身律艺术表现之作品),体现出凌家滩人超高的艺术表现和营造能力。因此,凌家滩玉器有别于同期遗址玉器纹样的艺术表现应成为现实转换与再现的重要源泉,如何诠释与重构这些特质的艺术因子也成为成功转换与再设计的关键,对此,具体可从三个方面予以考量:一是异形同构,二是抽象写意,三是图景营造。以凌家滩国家考古遗址公园标志设计为例,图4的a图运用了凌家滩玉鹰、玉三角形刻纹片、玉人、玉龟等代表性元素,其中提取玉鹰之八角星纹,将之与太阳异形同构,其下采用玉三角形刻纹片和玉龟等器物轮廓抽象写意,代表山川、河流与森林,再将玉人融入其中,烘托和营造出一幅凌家滩人生活在自然河川之间,仰望天际,心随族徽玉鹰振翅翱翔、寰视宇内的生动图景;图4的b图分别以玉鹰、玉人、玉龟为母题,构建出天、人、地三个层次,玉鹰天际显现,玉人携手共舞,玉龟排列共筑成为祭祀广场,亦营造出凌家滩人原始祭祀的庄严宏大场景。

图3 古埃及采用侧面正身律造型艺术方式表现的鹰形象

图4 凌家滩国家考古遗址公园标志设计图

(三)精神意识的遥感与呼应

凌家滩文化“在中国新石器时代晚期考古学文化中处领先地位,其文化特征和性质表明了它是巢湖流域一支相对独立发展的考古学文化”[10],其还被列入国家重要大遗址保护名录,并被认定为中华文明的重要发祥地,有学者将其誉为中华远古文明的曙光。凌家滩文化之所以备受重视,在于内蕴其中并起到引领作用的凌家滩人的精神意识和价值体系,其犹如凌家滩文化的“经络”,贯通全身,牵动血肉。梳理归纳已有的针对凌家滩文化的研究成果,凌家滩人精神意识主要体现在四个方面。

一是城市精神。凌家滩遗址考古发掘有“长90米、宽30米、堆积厚度1.6米的红烧土块遗迹,极有可能是宫殿或神庙建筑的遗迹,此外,还有布局整齐的房屋、墓地,又有护城壕沟、手工作坊、集市和大批礼器。凌家滩是当之无愧的‘中国最早的城市’”[11]。更为重要的是,凌家滩遗址呈现出聚落分区和功能划分,其傍山临河,环境优越,整个聚落分布在山之南、水之阳,依地势分层,最高处为墓葬祭祀区,出土了大量精美的玉器,居中为聚落“广场活动中心”和部落首领“宫殿”区,临河最低处为普通部落成员的生活居住区,鲜明地体现出凌家滩人的城市聚居、功能分区以及早期的阶级意识,同时聚居地选址和环境也十分符合后世衍生出的风水理论。

二是合作精神。凌家滩文化之所以能成为史前文化高峰,重要原因之一是其不断交流融合的发展历程,玉鹰的图腾复合属性已是明证。此外,凌家滩出土的可分合的龙凤玉璜,据专家考证,极有可能是凌家滩人与外族联姻而各自持有的信物,在联姻后予以合璧。再如虎璜,基本为分体器物,类似于后世的兵符,需加以分设保管,军事结盟时予以合信验证,“虎首璜在凌家滩遗址共出土4件”[12]。凌家滩遗址还出土了大量玉芯,且与已出土玉器均不相配,多数专家推测所制玉器已交流出去,充分展现了凌家滩人的沟通交流的开放意识以及团结合作的盟约精神。

三是分工意识。凌家滩玉器选材用心,形制特异,出土的玉器不仅精美,而且数量巨大。依据已有的考古资料及其对墓主身份的研究成果,凌家滩很可能有了专门治玉的匠人和作坊,匠人之间不仅有工头式人物予以领导和管理,而且分工合作,甚至各攻其长,有了原始意义上的流水作业。可以说,从采玉、运输、切割,到设计、雕制、抛光等,都是有组织的协作行为,正因为此,凌家滩治玉工艺高度发达,这一现象诞生的原因和背景是凌家滩的社会结构和凌家滩人的观念意识发生了变革,凌家滩人事玉如事礼,事玉如事祖,玉器不仅从石器中分离出来,也从普通工具中分离出来,注入了凌家滩人的社会意识和价值观念。

四是祭礼意识。作为史前文化,凌家滩人注重祭祀毋庸置疑,玉钺、玉戈等出土器物均未发现使用痕迹,显然具有礼器之功用,另如玉版、玉鹰、玉人、玉龟、玉龙、玉三角形刻饰片等器物,虽然形制纹饰特异有待进一步解密,然其功能所指当为祭礼,称之为礼制有失偏颇,但至少形成了较为固定的礼仪形式,体现出凌家滩人已经具备了独立成熟并对后世华夏礼制产生重大影响的祭礼意识。以07M23号墓③为例,该墓出土玉器200多件,墓主从头顶到脚底,从身上到身下,均按一定规则和讲究地放置有大量的玉石器,以玉敛葬死者是中国特有的礼仪制度之一,据史料考证,玉敛葬制度早在周代即已实施,但上溯何时,无明确载录,该墓玉器的数量以及摆放形式,直接证明了其为迄今所知的后世玉敛葬礼制的源头,而其间发掘的三个龟形玉器及其中的五支玉签,表明了墓主人拥有祭祀占卜之神权,墓主腹部摆放的大玉璧和墓顶重达88公斤的大玉猪可显示墓主的族权与政权,数量多、形体大且雕琢精的陪葬玉钺证明了墓主的军权地位。因此,墓主生前是承担着部落祭祀占卜,是集神权、族权、政权和军权为一体的最高首领,而随葬的玉器有些是其生前所配戴,形制和纹样具有浓厚的祭礼意味,“在选择和摆放上也形成了一些特定的规矩,已超越原始的风俗习惯,蕴涵着一定的宗教及政治内涵,也有正在形成中的礼仪制度意义”[13]。

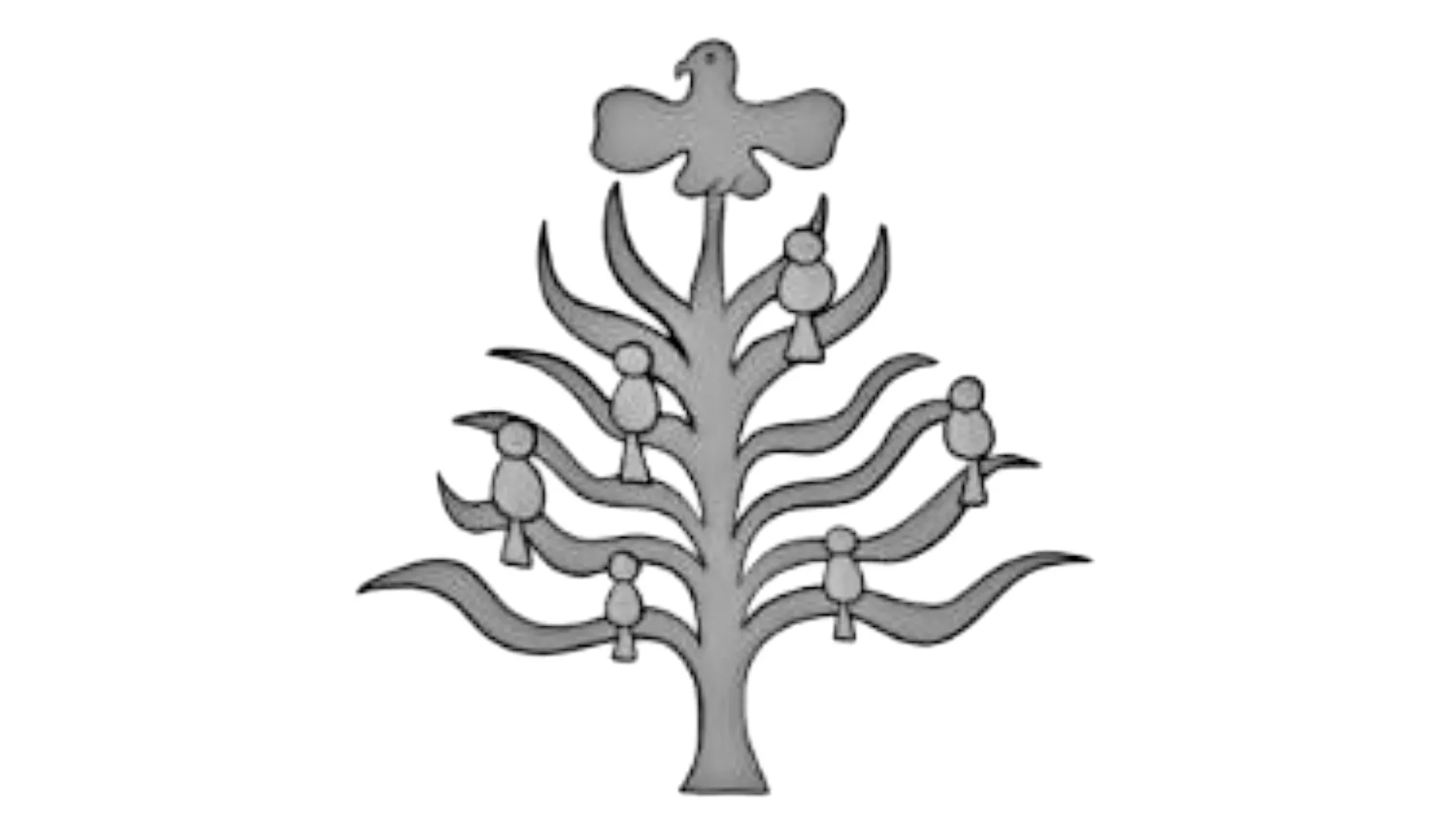

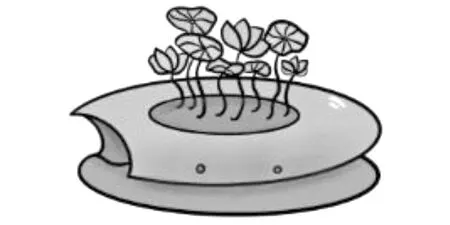

综上,凌家滩人诸多的精神意识根植于华夏民族的血脉之中,其作为远祖意象和原型,通过代际相承,已形成了中华儿女的“集体无意识”。“集体无意识”由瑞士心理学家荣格提出,“荣格又把它定义为原型,原型不是人后天的经验,而是人先天就具备的一种先验形式,是属于人类心灵的真相。这些原型会通过神话、梦境、幻想、艺术等表现出来”[14]。凌家滩人通过玉器及其形制纹样予以映射,当代的传承和运用则应紧紧抓住这一根脉,在心灵相通的呼应与精神感召的引领上做文章。以凌家滩国家考古遗址公园景观小品设计为例,凌家滩遗址位于巢湖流域的水陆交错带,北依太湖山,南临裕溪河,自然生态环境极佳。当前,已由中国建筑设计院有限公司建筑历史研究所等单位编制有《凌家滩遗址保护总体规划(2016—2030)》,主要涉及遗址本体保护、环境保护、遗产管理、展示利用和考古研究等规划,但凌家滩国家考古遗址公园规划重要组成部分的景观小品设计仍未开展,作为凌家滩玉器纹样现实转换与重现路径之一,公园景观小品的设计与营造必须“分析其存在的空间形态物质内涵与非物质内涵”[15],而“非物质内涵”中关键性的元素即为凌家滩人的精神意识,要挖掘、提取、凝练,并在重新解读和彰显中形成遥感、呼应和引领,具体设计观念和路径有三:一是宏观的天、人、地景观格局与远古生态城市景观功能定位,主要依据凌家滩原始聚落的三个地势台阶和城市布局。二是中观的景观小品系列的设定,针对凌家滩人的精神意识和天、人、地的主基调,对应设计祭礼系列、融会系列和繁茂系列等三个系列的景观小品。三是微观的具体小品物质与非物质内涵的精准设计。图5~图7为三个系列中部分景观小品设计,图5为祭礼系列景观小品,主题名为“腾”,既代指图腾,又寓示部落腾飞,具体表现为族鹰居于树冠,众鸟栖于树体之中,并仰首面向族鹰,呈现出祭祀时的虔诚状,树体象征部落之根脉,树枝向四周充分伸展,暗寓氏族部落繁衍兴旺,生生不息;图6为融会系列景观小品,主题名为“玉见”,暗含遇见之意,该小品以玉人为主元素,赋予其现代休闲生活气息,两位玉人在遮阳椅上捧茶阔论,烘托出轻松融洽的交流场景,而该小品为互动式,又可作为休憩座椅,玉人既是小品景观,且兼具椅背之功能,游人在其上或休息或拍照或品思,又别有一番古今融会的意味;图7为“繁茂”系列景观小品,主题名为“郁翠”,该小品以玉龟为创作原型,既为公共艺术品,又兼有花坛苗圃与环形座椅之实用功能,玉龟造型苗圃花卉草木青翠繁盛,郁郁葱葱,既展现出凌家滩人依山临河而居,仰天俯地,其居所优越的地理环境,尽得大地之灵气,部族发展欣欣向荣,繁荣昌盛,又阐释出其生态聚落与人居环境定位和发展的独到理念。

图5 祭礼系列景观小品“腾”

图6 融会系列景观小品“玉见”

图7 “繁茂”系列景观小品“郁翠”

(四)审美追求的碰撞与对话

凌家滩玉器文化内涵丰富而深厚,除却凌家滩人系统的思想观念之外,其审美意趣与审美表达是重要的构成要素,主要表现在装饰法则、原始审美和科技美学三个方面。

凌家滩玉器装饰用具数量颇多,质地上乘,主要有玉珩、玉镯、玉管、玉珠、玉护腕、玉耳珰、玉冠、玉簪、玉坠饰等等。上述装饰类玉器可谓遍布全身,部落首领和权贵们不仅生时极尽展示,死后亦悉数陪葬。凌家滩装饰类玉器装饰法则主体趋向于简洁洗练,多为弧形器、圆形器、三角形器等几何形体器物以及部分复合器,虽有肖生形和灯笼形等特殊有机形态玉器,但数量较少。此外,装饰类玉器纹样同样十分简洁,鲜见具象刻画,基本上是寥寥几笔,生动传神,即便是祭礼类玉器,亦通用这一装饰法则,展现出凌家滩人装饰审美的独特认知。

“凌家滩玉器已发展到相当成熟的极端,雕刻造型已表现出古代美术家、雕塑家所反映的宗教精神境界,造型艺术表现美的追求和原始的‘神’气。”[16]从凌家滩三期墓葬出土装饰类玉器的整体情况来看,圆形器的数量逐渐增多,似乎可以表明凌家滩人重点配饰的部位向腕部、耳部及颈部等处转移,其出土的玉人在上述部位均雕琢有明显的饰品,这一变化的实质是审美情趣的变化,“凌家滩人的社会依然是一个朝气蓬勃不断上升的社会,社会阶层允许流动,旧的阶级贵族不停受到新兴力量的冲击,这反映到人体装饰品中便是社会的审美情趣在变化,新的社会力量既认同了一部分旧有的传统,但同时也培养出了足以展现自身个性的新的审美视角”[17]。此外,凌家滩玉器出土有部分复合肖生器和几何图形组合器,呈现出“凌家滩先民‘借物(艺术品)言志’过程中流露出的一种‘集优化’心理”[18]。再以玉鹰为例,凌家滩人“运用丰富的想象力把自我的情感、意志与客观物象有机融合,通过夸张与变形,将目之所见的客观物象,融入自身的主观思想与想象力进行再创造,既源于自然又超越了自然,这在一定程度上反映出了史前人类早期的原始宗教信仰观念和极具想象力的创造精神,也体现了原始人独特的审美观念!”[7]

凌家滩治玉工艺高度发达已为当今学界公认,钻孔和抛光等部分技艺令今人叹为观止,匪夷所思,展现出超越时空的科技美学。凌家滩人钻孔技术高超,玉器孔洞极其精细,凌家滩出土的一件玉人背后有一对钻孔,该孔径为1.5毫米,已经极细,但经高倍放大后发现在其中留有一段玉芯,测量后其直径竟然仅为令人难以置信的0.15毫米,曾五次担任安徽凌家滩遗址考古发掘领队的张敬国先生经深入研究和科学试验分析后指出:“这是迄今为止发现最早的微型管钻工艺技术,管钻工艺虽然在新石器已开始流行,但如此细微的管钻及其使用不光是首次发现,就是在现代科技如此发达的今天,我们也只能用激光才能完成。”[19]“凌家滩人已开始使用旋转的机械工具琢磨复杂的器型和花纹”[20]。凌家滩玉器抛光工艺同样非同凡响,如87M15号墓④出土的水晶耳珰,该耳珰呈扁圆球形,球面表面十分光滑,泛出玻璃光泽,经显微镜放大120倍,球面仍显光滑,仅见少量小凹坑。耳珰球体与球底间有4道凹槽,同样放大至120倍,观测的结果亦十分平直光滑。“像水晶这种三方晶体结构,解理较差,硬度为7的材料,要将其琢磨成球体,并在上面琢磨出凹槽,没有先进的琢磨工具和高超的琢磨技艺是难以想象的”[21]1。再如玉人冠饰,其上的方格纹和腰带的网络状交错细线纹,其琢磨和抛光的方向不同,但均十分细腻,制作工艺难度极大。

其它工艺如编号为98T0807的玉镯,其内壁有两道斜弧面,“在显微镜下放大50倍,可见0.5厘米宽度的弧面上整齐排开着约50条发丝一样的细线,50条细阴线平行排列,纹丝不乱,斜弧面的表面十分平直流畅,镜下物相展现了原始科技文明向现代科技文明的冲撞。”[21]2

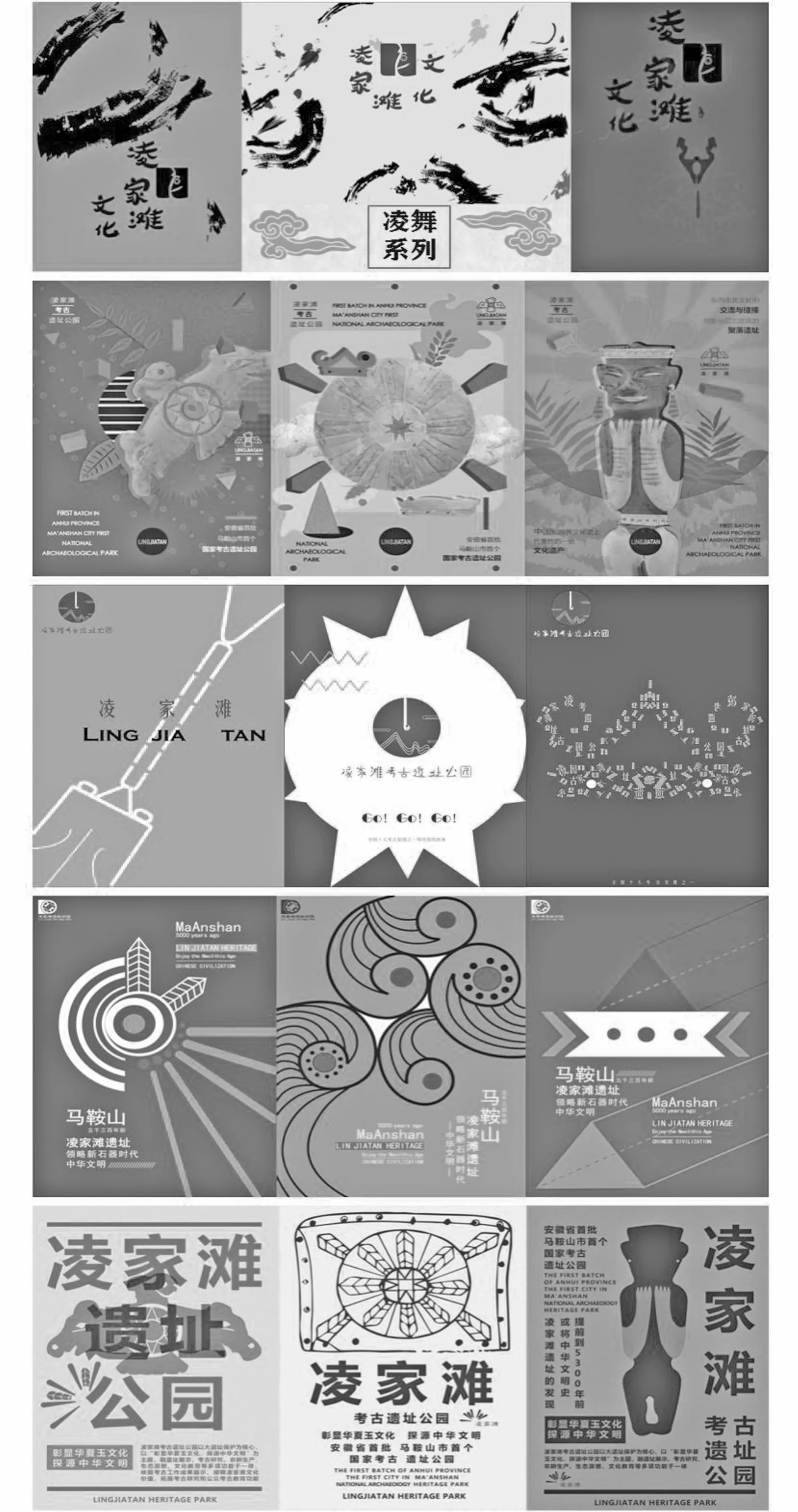

因此,从今人的审美意趣和认知观念来鉴赏和审视,凌家滩玉器纹样仍然可以有效激发出贯通时空的深层次美感和韵味,并与今人的审美和设计碰撞和对话,而这种碰撞和对话所产生的感悟和触动,正是当代创新与运用的鲜活动力与不竭源泉。以凌家滩国家考古遗址公园宣传海报设计为例,基于上述构设的路径,设计了五个系列的宣传海报,分别是凌舞系列、玩转凌家滩系列、凌凌后系列、凌“城”之光系列、凌家滩印象系列(见图8)。凌舞系列以抽象的线条、灵动的笔触、富有原始意象的色彩以及随舞而动的字体设计来重现和还原凌家滩人神秘的祭祀场面,原始审美力透纸背,亦在线条勾勒和图纹布局中赋予生机灵动,令观者穿越时空,与之共舞,感受凌家滩人的生活哲学和原始魅力。玩转凌家滩系列海报设计对象定位于儿童,绚丽斑斓且具有一定渐变处理,富有梦幻效果的色彩渲染直击儿童的视觉感知和心理诉求,玉鹰、玉版、玉人等凌家滩代表性玉器特异的形象和纹样更是激起儿童的好奇心与探知欲,再配合“玩转凌家滩”的主题植入,直接消除了距离感,将原本神秘莫测的史前社会图景直接拉入到欢快稚趣的儿童世界中。凌凌后系列针对青少年而设计,几何图形组合、数字编码效应,大面积明艳奔放色块的烘托,富有张力的整体画面营设,既符合凌家滩玉器的装饰法则,又顺应当下年轻群体的审美需求。凌“城”之光系列凸显和呼应凌家滩的城市精神和城市意象,同时展现其科技美学与科技魅力,运用凌家滩圭状纹样、玉冠等元素,既用直线条,如放射线、三角形来彰显凌家滩文化的远古科技属性以及城市聚落开放融合的发展理念,又用曲线条,如圆形、弧形、波浪形暗合凌家滩圆形装饰器的逐渐增多,呼应凌家滩社会阶层流动而带来的审美意趣持续鲜活的审美表征。凌家滩印象系列质朴简约,采用怀旧风格处理画面,通过放大突出凌家滩特有的玉鹰、玉版和玉人形象符号,形成观者视觉焦点,并在凝视和沉思中回溯到五千多年前凌家滩那遥远的年代,与凌家滩人意会神交,听他们讲述远古的故事,看他们演绎始祖的智慧,体悟凌家滩人的审美追求,从而在心中深深地烙刻下凌家滩印象,进而加深民族文化认同、强化民族根系记忆、升华民族血脉情感。

图8 五个系列宣传海报设计注:从上至下分别是凌舞系列、玩转凌家滩系列、凌凌后系列、凌“城”之光系列、凌家滩印象系列。

二 结 论

“中国是世界四大文明古国之一,并且是唯一的文化血脉未被消亡、中断的文明古国,但令人遗憾的是,其早期文明起源的路数却不够清晰”[22]。凌家滩文化的发掘,不仅进一步印证了已故考古学者苏秉琦先生中国六大文化区系类型论,同时凌家滩聚落的国家雏形更是有力佐证了中华文明的起源进程和五千年的文明史,因此,其玉器纹样在当代文创产品设计、景观小品设计、标志设计、宣传海报设计等方面的深度运用,不仅是有效宣传提升凌家滩文化在华夏文明,乃至世界文明中的地位和影响的重要手段,更能让世人多维感知华夏先祖的聪明才智和民族力量,在物质体验、文化传承和精神共鸣三位一体中弘扬中华优秀传统文化、彰显厚重的中国色彩和中国气质。

注释:

①87M4号墓为1987年6月凌家滩遗址第一次考古发掘的墓葬,该墓出土了玉龟和玉版等重要器物。

②98M29号墓为1998年凌家滩遗址第三次考古发掘的墓葬,该墓出土了玉鹰和三个坐姿小玉人等重要器物。

③07M23号墓为2007年凌家滩遗址第五次考古发掘的墓葬,该墓处于墓地的核心区域,是凌家滩遗址迄今发现规模最大、随葬品最为丰富的墓葬,共计发现遗物330余件。

④87M15号墓为1987年11月凌家滩遗址第二次考古发掘的墓葬,该墓出土了玉璜、玉钺等器物,还出土了三件造型别致的玉冠饰和一个水晶耳珰。