《雷雨》三个版本中的“工人运动”

2021-08-31刘卫东

刘卫东

(天津师范大学 文学院,天津 300387)

1934年问世以来,《雷雨》先后出版了多个版本(1)《雷雨》版本主要有:1934年7月《文学季刊》(第1卷第3期)初刊版;1936年1月文化生活出版社出版的《曹禺戏剧集》收录版;1951年8月开明书店出版的《曹禺选集》收录版;1954年6月人民文学出版社出版的《曹禺剧本选》收录版;中国戏剧出版社1957年、1959年出版的《雷雨》单行本第1版、第2版;1961年5月人民文学出版社出版的《曹禺选集》收录版;1984年12月四川人民出版社出版的《曹禺选集》收录版;1988年12月中国戏剧出版社出版的《曹禺文集》收录版;1996年7月花山文艺出版社出版的《曹禺全集》收录版。,其中有3个版本具有代表性:一、1936年收入文化生活出版社出版的《曹禺戏剧集》的版本(下文称“36年文化版”)。该版按刊载于《文学季刊》1934年第1卷第3期的《雷雨》排版,仅纠正了个别讹误,也是目前普遍使用的版本[1];二、1951年开明书店出版的《曹禺选集》收录版(下文称“51年开明版”)。该版曹禺对《雷雨》进行了大幅度修改[2];三、1959年中国戏剧出版社出版的《雷雨》单行本第2版(下文称“59年戏剧版”)。该版曹禺又做了重大修改[3]。此前的研究中,《雷雨》的版本变迁已得到关注(2)廖立:《谈曹禺对〈雷雨〉的修改》(《郑州大学学报》1963年第1期)较早对《雷雨》版本变化做出了研究;谢国冰:《〈雷雨〉的版本与曹禺的文学思想》(《海南师范学院学报》2006年第2期)简略介绍了各版本与曹禺文学思想的关系;陈改玲的《重建新文学史秩序:1950—1957年现代作家选集的出版研究》(人民文学出版社2006年)、金宏宇的《新文学的版本批评》(武汉大学出版社2007年)等专著对《雷雨》版本变迁也有专门论述。,尤其是“51年开明版”得到过特殊对待[4],但是,《雷雨》版本变迁“所包含的丰富的文化意义远远没有被揭示出来,目前国内对该问题的系统探讨尚处于起步阶段”[5]。《雷雨》研究成果丰硕,但较少从“工人运动”视角切入(3)曹禺作品中,以工人为主角的作品仅有一部。参见张大海:《曹禺剧本中的工人问题——从曹禺被遗忘的电影剧本〈工人田小富〉谈起》,《大庆师范学院学报》2019年第1期。。晚近,有的演出版本认为剧中的“工人运动”线索累赘,删除了人物鲁大海,并称这样的改动得到了曹禺本人的应允和支持(4)1993年,王晓鹰导演的《雷雨》删除了鲁大海的戏份。王晓鹰回忆:1992年访问曹禺时,曹禺说:“我在《雷雨》里写一个鲁大海就是为了要进步一点,要革命一点,其实我哪里知道什么工人啊!删掉他很好,很大胆,我赞同”,“删掉鲁大海,罢工这条线索就没有了,这很好,道理就是罢工这个内容跟整个戏是不大协调的,你细想一想他就不那么协调,其他的冲突和这个没什么大关系,把这条线抽掉,对剧本没有伤筋动骨的影响。”参见王晓鹰:《曹禺与一出没有鲁大海的〈雷雨〉》,《艺术评论》2013年第12期。。“工人运动”是曹禺几次修改的重点,在不同版本的《雷雨》中虽为背景,但意义不能小觑。这一“症候”,以往研究较少述及。本文拟审理《雷雨》版本变迁,欣赏作家台词功夫,考察曹禺对“工人运动”的认知历史及周边状况,以期丰富《雷雨》研究,为这部名作提供更多释读途径。

一

《雷雨》发表时,曹禺24岁,他并未亲身接触过“工人运动”(5)曹禺后来回忆说:“九一八”时,跟宣传队去保定,火车上见一位工人,留下深刻印象,“和我写《雷雨》直接有一点关系了”。参见张葆莘:《曹禺同志谈创作》,见《曹禺全集》第7卷,石家庄:花山文艺出版社,1996年,第284页。,因此,《雷雨》中所描写的“工人阶级”,仅是来自报章阅读及生活观察的“知识”。从接受视角看,英国作家高尔斯华绥的剧作《争强》对《雷雨》“工人运动”的书写有很大影响(6)“《争强》为纪念南开学校25周年,由张彭春、万家宝(曹禺)改译,曹禺执笔。1920年10月17日在南开中学首演,1930年4月由曹禺负责编辑并作序,以南开新剧团名义印出单行本。”见《曹禺全集》第7卷,石家庄:花山文艺出版社,1996年,第64页。。中学期间,曹禺曾饰演《争强》中的大成铁矿董事长安敦一(7)“万家宝君饰七十余龄之矿场董事长老态龙钟,行动逼真。”参见《南开新剧团重演〈争强〉》,《大公报》1929年10月24日;崔国良编:《曹禺早期改译剧本及创作》,沈阳:辽宁大学出版社,1993年,第186页。,该剧中的“工人运动”知识给他留下了深刻印象。1930年,曹禺就读于南开大学政治系期间,整理出版了《争强》并作“序”。《争强》的情节设计与《雷雨》有相似之处:作品冲突集中于“工人代表”(罗大为)与“董事长”(安敦一);谈判期间,“工人代表”被出卖,罢工运动瓦解。《争强》的结构也影响了《雷雨》:“剧内有一对强项的人物——傲岸的董事长和顽抗的技师——全剧的兴趣就系在这一双强悍意志的争执上”。鲁大海式的“工人代表”是主角之一,“罗大为呢,他自己受过厂方苛刻的待遇,他说他认得资本,资本是一个吃人肉喝人血的妖怪。这东西一日不铲除,一日工人便没有幸福。他对工人们喊着:‘为你们子孙计,你们也要奋斗到底’”[6](P6)。所谓“争强”,即双雄斗,本来就是传统文学母题,移植到劳资双方,激烈异常。曹禺说:罗大为登高演讲,慷慨激昂,“词气动人极深”,“全剧节奏也达到了顶点”,“我们应当感谢作者的,他所创造出那两个主要角色,无意中给我们许多灵感”[6](P7)。应该指出,《争强》中罗大为的行动、语言舞台感很强,与实际生活有所偏差,但正是该剧浮夸的部分,得到了曹禺青睐。显然,《争强》的“工人运动”书写,给毫无类似经验的曹禺以深刻印象,并作用于《雷雨》。曹禺酝酿、写作《雷雨》,大约是1930年代初期,彼时之“工人运动”,曹禺肯定有所耳闻(8)参阅王建初、孔茂生主编:《中国工人运动史》,沈阳:辽宁人民出版社,1987年。该著整体梳理了中国工人运动在近现代的发展状况。。而《雷雨》涉及到的“矿上”,据考:“从《雷雨》的情节来推断,周朴园开办的煤矿似乎就是开滦或唐山某煤矿。”[7](P53)开滦煤矿的“工人运动”,轰轰烈烈,已载史册(9)1922年,“在林西矿工人英勇卧轨阻英兵的同时,10月25日、10月26日,唐山矿山工人3000余人连日集合,在矿局门前示威,上街讲演。唐山警察局突然出动警察武装镇压,无理逮捕纠察队员张井隆、高金声、刘福存、高振中、张永顺、杨荣林等7人,并把他们扣押在唐山警察局。工友们听到消息后,一齐涌向警察局门前,抗议无理暴行,要求立即释放被捕工人。警察局长刘崇富竟鸣枪示威,企图吓退前来工人,但英勇的煤矿工人毫不退缩,奋勇向前,并高呼‘打倒资本主义’‘要求经济解放’‘劳工神圣’等口号。反动警察竟突然开枪,当场击毙工人6名,轻重伤57名”,惨案引发更大罢工运动。参见薛世孝:《中国煤矿工人运动史》,郑州:河南人民出版社,1996年,第123页。。当时,曹禺正修读“政治学”,有一定专业积累,故而,《雷雨》关注到“工人运动”,自然而然。1930年初,按照茅盾描述,劳资矛盾激烈程度,已经无法让人忽视(10)“1930年春世界经济恐慌波及到上海,中国民族资本家,在外资的压迫下,在世界经济恐慌的威胁下,为了转嫁本身的危机,更加紧了对工人阶级的剥削,增加工作时间,减低工资,大批开除工人,引起了工人的强烈的反抗。经济斗争爆发了,而每一经济斗争很快转变为政治的斗争,民众运动在当时的客观条件是很好的。”茅盾:《〈子夜〉是怎样写成的》,《新疆日报》副刊《绿洲》,1939年6月1日。。可见,阅读史、表演经验及风云激荡的“工人运动”现实给了曹禺写作鲁大海的灵感。

“36年文化版”《雷雨》虽涉及到“工人运动”,但作用仅限于为故事设置背景。“矿上”发生的罢工运动,由只言片语交代,并不在剧中呈现。曹禺对董事长周朴园及工人鲁大海,都保持了一种“雷雨”视角,即命运,这才是他念兹在兹的问题。“序”中的一段话,后来成为研究《雷雨》的必读文献:“《雷雨》对我是个诱惑。与《雷雨》俱来的情绪蕴成我对宇宙间许多神秘的事物一种不可言喻的憧憬。《雷雨》可以说是我的‘蛮性的遗留’,我如原始的祖先们对那些不可理解的现象睁大了惊奇的眼。我不能断定《雷雨》的推动是由于神鬼起于命运或源于哪种显明的力量。情感上《雷雨》所象征的对我是一种神秘的吸引,一种抓牢我心灵的魔。”[1](Piv-v)

曹禺写鲁大海时,突出其“原始强力”,是他对“无产阶级”的印象。在当时曹禺的想象中,“工人运动”是“残忍”“冷酷”的力量之一(11)1936年,曹禺谈《雷雨》时说:“最初出现模糊的构思时,使我感到兴奋的,不仅仅是一二个主题和几个人物,也不是因果报应,而是存在于这个世界上的‘残忍’和‘冷酷’。”见曹禺:《〈雷雨〉日译本序》,《曹禺全集》第5卷,石家庄:花山文艺出版社,1996年,第24页。。“36年文化版”中,鲁大海是一位蛮横、粗鲁的罢工工人。还未出场,鲁贵就有介绍:“他哪一点对得起我?当大兵,拉包月车,干机器匠,念书上学,哪一行他是好好地干过?好容易我荐他到了周家的矿上去,他又跟工头闹起来,把人家打啦。”[1](P34-35)可见,鲁大海从事过多种职业,但都因故没能继续,因此被继父认为是运气差的“倒霉蛋”,其中并未提及参与“组织”活动。各种行业都浅尝辄止,与鲁大海的性格及行为方式有一定关系,这是“36年文化版”的隐含判断。他的妹妹、母亲也不断批评鲁大海讲话生硬,做事莽撞。鲁大海出场时,“人物介绍”值得全文引用:“他身体魁伟,粗黑的眉毛几乎遮盖着他的锐利的眼,两颊微微地向内凹,显着颧骨异常突出,正同他的尖长的下巴,一样地表现他的性格的倔强的。他有一付大而薄的嘴唇,正和他的妹妹带着南方热烈的,厚而红的嘴唇成强烈的对照。他说话微微有点口吃,但是在他的感情激昂的时候,他的词锋是锐利的。现在他刚从600里外的煤矿回来,矿里罢了工,他是煽动者之一,几月来的精神的紧张,使他现在露出有点疲乏的神色,胡须乱蓬蓬的,看上去几乎老得像鲁贵的弟弟,只有逼近地观察他,才觉出他的眼神和声音,还正是和他的妹妹一样年轻,一样地热,都是火山的爆发,满蓄着精力的白热的人物。他穿了一件工人的蓝布褂子,油渍的草帽在手里,一双黑皮鞋,有一只鞋带早不知失在哪里。进门的时候,他略微有点不自在,把胸膛敞开一部分,笨拙地又扣上一个扣子。他说话很简短,表面是冷冷的。”[1](P40-41)“36年文化版”中,人物介绍都经过精心撰写、多番修改,因此,能体现出曹禺的基本意图。很明显,“年轻”“热”“火山的爆发”,说明鲁大海是一个“白热的人物”,此外又有“笨拙”“冷冷的”的一面——这正是曹禺心目中的“工人阶级”。在“序”中,曹禺分别记述了《雷雨》“8个人”,逐一点评。与对其他7位不厌其烦不同,对鲁大海仅提一句:“大海自然要个硬性的人来演,口齿举动不要拖泥带水,干干脆脆地做下去,他的成功更靠挑选的适宜。”[1](Pxvii)综合来看,曹禺对鲁大海式的“工人阶级”比较隔膜,大多数时候,把他当个符号。

对“工人运动”的“过程”及“结果”,“36年文化版”《雷雨》勾勒清晰——罢工运动持续了3个月,期间警察开枪,致使多名工人死亡。结果,3位罢工代表被周朴园收买,鲁大海被开除,工人复工。鲁大海的说法是:“他们三个就骗了我,这三个没有骨头的东西,他们就把矿上的工人们卖了。哼,你们这些不要脸的董事长,你们的钱这次又灵了。”[1](P174)也就是说,“工人运动”遭到了失败。曹禺曾回忆:“那时,对阶级斗争从来都不曾想过,只知道演戏。我记得校长张伯苓说过:罢工太可怕了。他说他看到一次英国煤矿工人大罢工,凄惨极了,家家都没有煤烧,罢工可怕。”[8](P89)“罢工失败”的处理方式,符合曹禺当时的认知(12)曹禺1979年回忆:他上中学时,参加了“南开新剧团”,“那时我们演了德国作家霍普特曼(Hauptman)的一个戏,《织工》,写工人罢工,最后失败了。这个戏给了我影响”。参见《曹禺谈〈雷雨〉》,《曹禺全集》第7卷,石家庄:花山文艺出版社,1996年,第326页。。就故事本身来说,还是有一些疑点:一、罢工代表为何不在矿上谈判,而要跑600里路到周家?二、鲁大海为何与罢工代表不在一处,不知道情况变化?三、收买了罢工代表,是否可以使罢工停止、工人复工?应该说,曹禺对“工人运动”的描述,稍嫌简单,或者,并非典型实例。鲁大海对罢工结果未做任何质疑,当场相信了周朴园拿给他的合同,接受了被开除的决定。回家后,无可奈何,打算到车场去,准备找一份工作糊口。鲁大海的行为,跟他罢工“煽动者”、工人代表的身份不符,不够成熟。《雷雨》“36年文化版”中,鲁大海不知所踪,仅在“尾声”中被提及,说很久没有音讯。如此安排,留下了很多空间,但也损害了原文逻辑:鲁大海对母亲侍萍很孝顺,而侍萍并没有死,他为何一去多年,杳如黄鹤,对母亲不闻不问?曹禺对鲁大海问题的考量,显然不够细致,不及其他几位人物光彩照人,说明他当时对“罢工工人”的认识有所欠缺。

综观“36年文化版”《雷雨》,鲁大海及“工人运动”线索作为副线,实际隐藏了多年后必须要修正的两方面内容:一是鲁大海所代表的工人阶级形象;一是“工人运动”的开展及结果。1937年,周扬就敏锐地意识到作品的这一问题。在一篇驳论中,他肯定了《雷雨》“反封建反资本主义的意义”,但是也指出:鲁大海作为“现代工人”,“写成那么粗暴,横蛮,那么不近人情,使他成了一个极不真实的,僵冷的形象”,“应当把他描写成不单在名义上,而且也在性格甚至血统上都是工人的代表”(13)周扬:《论〈雷雨〉和〈日出〉——并对黄芝冈先生批评的批评》,《光明》半月刊第2卷第8号,1937年3月25日。另见《周扬文集》第1卷,北京:人民文学出版社,1984年,第204页。。当时,曹禺对周扬的评价可能不曾关注,但多年后这个评价却成为《雷雨》不得不改动的“依据”(14)“建国初期,周扬的话我佩服得不得了,我修改《雷雨》和《日出》,就是开明书店出版的那本剧作选,我基本上是按照周扬写的那篇文章改的。”参见田本相、刘一军:《苦闷的灵魂——曹禺访谈录》,南京:江苏教育出版社,2001年,第37页。。

二

时移世易,1949年后,“工人运动”的性质,发生了天翻地覆的变化。“工人阶级”作为时代骄子,成为作品主要描写对象,而戏剧创作、演出理念也让曹禺颇受震动。草明在1950年的《东北工人剧作选》序言《工人和戏剧》中说:“我在铁路工厂工作时,那儿的工友叫我认识了如下的问题:工人是很爱看话剧(包括秧歌剧);很爱从事戏剧活动;工人还善于迅速地把自己的新生活、新问题,反映到戏剧的创作里去。”[9](P1) 1950年,《红旗歌》发表,该剧因为“第一次把工人在生产竞赛中所表现的高度的劳动热情及在生产竞赛中所发生的问题搬到了舞台上”,受到周扬“是一个好剧本”的首肯[10]。与此同时,曹禺及其剧作理念受到了质疑及自我质疑(15)曹禺1949年7月参加了第一次文代会。茅盾代表国统区文艺界做了报告,认为革命文艺发挥了战斗作用,尤其点名赞扬马凡陀的山歌、《升官图》《虾球传》,而排除了曹禺作品。茅盾:《在反动派压迫下斗争和发展的革命文艺——十年来国统区革命文艺运动报告提纲》,参见《中华全国文学艺术工作者代表大会纪念文集》,北京:新华书店出版社,1950年,第51页。文代会上,曹禺表态要“认识新民主主义与今后文艺路线的关系,从思想上改造自己”。曹禺:《我对于大会的一点意见》,《曹禺全集》第5卷,石家庄:花山文艺出版社,1996年,第506页。。时代潮流下,曹禺对“工人阶级”的认识,也随之一变:“我逐渐发现自己的空虚,我不熟悉工人,不熟悉农民,不熟悉士兵,也不知道马克思列宁主义”(16)曹禺:《永远向前——一个在改造中的文艺工作者的话》,《人民日报》1952年5月24日。收入《曹禺全集》第5卷,石家庄:花山文艺出版社,1996年,第508页。,遂开始“深入工厂”(17)曹禺:《漫谈下厂》,《人民戏剧》1950年第1卷第5期。收入《曹禺全集》第5卷,石家庄:花山文艺出版社,1996年,第101页。。因此,他此前关于“工人阶级”的看法,就成为思想不进步的言论,需要加以“改造”。1950年,曹禺在《我对今后创作的初步认识》中自我批评:“没有历史唯物论的基础,不明了祖国的革命动力,不分析社会的阶级性质,而冒然以所谓‘正义感’当做自己的思想支柱,这自然是非常幼稚,非常荒谬。”(18)曹禺:《我对今后创作的初步认识》,载《文艺报》1950年第3卷第1期,收入《曹禺全集》第5卷,石家庄:花山文艺出版社,1996年,第45页。可见,曹禺从《雷雨》的 “上等人/下等人”理念,大张旗鼓地转换为“阶级”斗争。曹禺并非仅说空话,而是行动起来,迅速推出电影剧本《工人田小富》,展现了他对“工人阶级”的贴近和赞美(19)《工人田小富》(载《北京文艺》1950年第1卷第5期)写田小富不顾妻子待产,和父亲田富有报名参加抗美援朝,以生产建设支援前线。该剧本虽然涉及“工人阶级”,但仅为“符号”。曹禺后来未提及这部作品,也未收入1996年版《曹禺全集》。。

正是在此背景下,曹禺对《雷雨》中的“工人运动”做了修改。1951年,开明书店编选“新文学选集”,鲁迅、郭沫若、茅盾、老舍、叶圣陶、曹禺等位列其中。此刻的曹禺,心急如焚,急于表达“改造”成果,因此,对《雷雨》等作品大动干戈。对“工人阶级”重新认识,修改鲁大海形象,无疑首当其冲。他1950年就说:“若以小资产阶级的情感来写工农兵,其结果,必定不伦不类,你便成了挂羊头卖狗肉的作家。我在《雷雨》里就卖过一次狗皮膏药,很得意地抬出一个叫鲁大海的工人。那是可怕的失败,僵硬,不真实,自不必说。我把他放在一串怪诞的穿插中,我以小资产阶级的情感,为着故事,使他跳进跳出,丧失了他应有的工人阶级的品质,变成那样奇特的人物。他只是穿上工人衣服的小资产阶级。我完全跳不出我的阶级圈子,我写工人像写我自己,那如何使人看得下去?”(20)曹禺:《我对今后创作的初步认识》,《文艺报》1950年第3卷第1期。收入《曹禺全集》第5卷,石家庄:花山文艺出版社,1996年,第46页。由此,鲁大海及“工人运动”在《雷雨》中发生了巨变,脱胎换骨,乾坤挪移。 凡是有损工人阶级形象的笔墨,悉数删除。“36年文化版”鲁大海的介绍洋洋洒洒,“51年开明版”仅保留了一句:“他身体魁伟,穿着一身蓝布工人服,手里拿着帽子。”[2](P12)从详尽丰富到只言片语,可见曹禺与以往一刀两断之决绝。很明显,通过笔墨削减,可以祛除此前对鲁大海描写时“非政治化”的一面。就保留的这几句介绍看,曹禺用“一身蓝布工人服”指代了职业,且暗示干净齐整,删去了“36年文化版”衣衫褴褛、狼狈不堪的描写,给予了鲁大海外部形象上的“纠正”。

作为“工人运动”的代表,“51年开明版”中,鲁大海获得了更多戏份,表现出工人阶级“应有”的风貌。“51年开明版”的鲁大海,似乎是受过训练的工人运动领袖,头脑清楚,斗争性强,满口革命理论。与初版相比,鲁大海的理论水平、斗争艺术和革命信念都得到重新书写,改头换面。鲁大海谈及周朴园时,作品增写了“帝国主义是他的祖宗,他就知道巴结外国老子,压榨我们工人”[2](P15)的评价,表明鲁大海具有极高的理论水平。与周朴园的正面对峙中,曹禺更是浓墨重彩,增添了鲁大海的“工人阶级”本性:“现在我们请董事长把最后的结果告诉我们,我们要求严惩凶首,赔偿受害工人的全部损失,向全体工人正式道歉,并且答应我们要求的经济条件。”[2](P90)鲁大海因为具有了“工人阶级”身份,义正辞严,掷地有声,与前一版判若两人。此前的鲁大海单打独斗,被开除后无可奈何,但在新版中却“摇身一变”,具有高超的斗争艺术和坚定的信念。等发现受骗后,曹禺又给鲁大海加戏,让他说出“这是什么政府,什么法律”的斥责和“什么洋人的资本?帝国主义的资本!你们这些不要脸的买办官僚,还是把你们的洋爸爸又抬出来了”的质问[2](P92)。对鲁贵,则增添了“哼,这个奴才”[2](P14)的唾弃,与其划清界限。实际上,在作品(无论是“36年文化版”还是“51年开明版”)中,鲁贵虽然与鲁大海有些冲突,但仅是好喝酒、赌钱、嘴碎,并无大错。他很关心继子,通过自己的关系,介绍鲁大海去矿上工作,便是例证。“51年开明版”中,新增鲁大海不屑地将鲁贵斥为“奴才”,是用阶级眼光看待人物的结果。显然,新的语境下,曹禺不再把鲁大海当作可有可无的陪衬,而是加大对他这条线索的渲染,把幕后的“工人运动”引导到台前。

通过增加、改换台词,鲁大海与“工人运动”紧密相联。借助对话,曹禺制造了一个新的“空间”:鲁大海与外界(“组织”)保持着密切联系,行动受指挥、有根据,是“工人运动”的参与者和领导者。“36年文化版”中,鲁大海游离于罢工之外,第三幕他把钱还给周冲,独孤地叹息“钱完了,我也许拉一晚上车”[1](P228)。到了新版,改为:“随便他们开除?看不透!我们跟他们拼了,看谁低了头!妈,我还是得出去一趟”,“再打听打听我们那两个代表教宪兵逮到哪儿去了”[2](P123-124)。到了结尾,鲁大海更是开枪反击,杀出重围。此前,鲁大海是散兵游勇,仅有一腔仇恨,而到了“51年开明版”,则是有勇有谋,与“组织”有密切联系的罢工领袖。

至于“工人运动”的结局,“51年开明版”做了颠覆式修改,可谓“反败为胜”。为了增加斗争的激烈程度,曹禺新增加了人物“省政府乔参议”,而且,通过乔参议的台词,表明事件的严重性:“英国顾问今天下午又来了个电报,说对工人可以再强硬一些”,“警察局的人托我转达一下,漏掉一个也是后患,怕的是日后政府上还有麻烦”[2](P140-141)。言谈中,交代了“工人运动”声势浩大,令“省政府参议”“英国顾问”及“警察局”又惊又惧,坐卧不安。“51年开明版”结尾,乔参议方寸大乱,精神崩溃:“简直是暴动!他们把英国顾问的家砸了,工潮扩大,开枪也弹压不住,弹压不住”;当周朴园凶相毕露,说“那就杀吧,杀吧”后,乔参议又说“杀有什么用,(露出一种无济于事的样子)别处工人也会闹起来”[2](P158-159)。无疑,在修改后的《雷雨》中,这次罢工轰轰烈烈,取得了胜利。

由于“工人运动”评价问题发生改变,曹禺也做出相应改变,而他的修改,也出自对旧作的“不满”及改造自我的“真诚”。曹禺1951年推出新版《雷雨》后,很多评论家为此叫好。钱谷融在《〈雷雨〉人物谈》中,对此评论说:“对鲁大海这一形象所做的修改,却的确是改得好的。修改主要在两个地方:一是突出了鲁大海要为工人阶级的利益斗争到底的决心;一是去掉了他表示同意让四凤跟周萍走的一些台词。这两点修改,大大加强和提高了鲁大海的形象,使得他更像一个工人阶级了。”[11]钱谷融曾因主张“人性论”而遭批判,但在评析《雷雨》时,却铿锵有力地说:“在这出戏结束时,周朴园一家死的死,疯的疯,傻的傻,只有周朴园还健在,但鲁大海却也走出去了。我们相信,他必将继续他的斗争,总有一天会把他和他的工人兄弟们同资本家的那本账算清楚的。”[11]可见当时的“阶级论”对作家的感召力。

三

1959年,中国戏剧出版社又推出了一版《雷雨》单行本。这次,曹禺又做出了修改。相对于“51年开明版”大刀阔斧的改写,“59年戏剧版”的指导思想是“恢复原状”,即把很多细节重新改回去,恢复“36年文化版”的原状。为何“反悔”?放弃“进步”的“51年开明版”,重新回到老版本?耐人寻味。此前,研究者否定“51年开明版”,没有与数年后的“回归”相联系(21)“一个作家修改自己的旧作,本来是正常的,也是常见的。问题是看怎样修改。但是曹禺的修改却是失败的。”田本相:《曹禺传》,北京:北京十月文艺出版社,1988年,第370页。。曹禺在1982年的一次谈话中对此有所指涉,但并不周详(22)曹禺在谈及“51年开明版”《雷雨》的修改时说:“那时,我以为自己过去都写错了,什么人,什么事都得提高到我认为的‘阶级观点’上来看待,于是改了,改得很浅薄;看了,就知道我搞错了。再版的《雷雨》,我都恢复了它的本来面目。”参见《曹禺谈芭蕾舞剧〈雷雨〉》,《新民晚报》1982年5月10日,收入《曹禺全集》第7卷,石家庄:花山文艺出版社,1996年,第386页。。除此之外,仍有时代原因。应该说,1950的文学批评环境并不宁静,电影《武训传》批判、《红楼梦》研究批判等文艺运动频发,胡风、丁玲相继被“处理”。曹禺虽未在风口浪尖上,但均参与其中,因而受到震动,或可理解。但是,1956年“双百”方针的提出,同样让曹禺受到鼓舞,甚至恢复了对“旧作”的信心。把前后3个版本进行比对,字里行间,可以发现曹禺在“坚持”和“进步”间的腾挪。而这次《雷雨》的修改,包括以“阶级论”来看待“工人运动”及鲁大海,又有一番变化。

令人瞩目的是,“59年戏剧版”在作品之前增添了“内容说明”。《雷雨》中的“工人阶级”及鲁大海被重新定位:“它通过周、鲁两家的错综复杂的人物纠葛,揭示了半封建、半殖民地的旧中国的尖锐的阶级矛盾。它一方面通过周朴园的形象深刻地暴露了带有浓厚封建色彩的官僚买办资产阶级的吃人本质;另一方面表现了以鲁大海为代表的工人阶级的觉醒。”[3]以通行的“阶级矛盾”来解释《雷雨》中的家庭冲突,可谓“正中下怀”,因为作品刚好提供了不同阶级间的矛盾。“鲁大海为代表的工人阶级的觉醒”的论断,将《雷雨》中鲁大海形象的重要性直接提升,与周朴园形成阶级上的“对应”,角色上升为“男二号”。《曹禺年表》载:“再次修改《雷雨》,突出了鲁大海的反抗性。曹禺说,长期以来,对鲁大海的处理一直是个‘疙瘩’,这回算是把‘疙瘩’去掉了。”[12](P482)看“内容提要”,可能认为《雷雨》又有大变,其实不然。这也是“59年戏剧版”的奇特之处,该版纠正了“51年开明版”的“进步”,基本还原为“36年文化版”原状。

对照可知,“59年戏剧版”与“36年文化版”之不同,主要集中于“工人运动”和鲁大海。关于鲁大海的人物介绍,基本恢复了“36年文化版”原貌,但仔细比对,还是能够发现略有差异:前者的“粗黑的眉毛几乎遮盖着他的锐利的眼”,改为“眉毛粗而黑”“锐利的眼睛”;“颧骨异常突出”“尖长的下巴”转换为“方方的下巴”。修改幅度不大,但效果惊人:鲁大海由一个粗陋、带有原始野人气息的相貌,转变为坚毅、果敢,一表人才。鲁大海已被转换为通行的“工人阶级”肖像,其相貌描写的增删,悄然呼应着时代“美学”的变化。按照《雷雨》的逻辑,鲁大海是周朴园与鲁侍萍所生,但从“36年文化版”描写中,他与周朴园、周萍等没有相貌上的相似之处,反而与鲁贵神似,令人心生疑窦。“59年戏剧版”的改动,将这一作品“疑点”做了纠正。

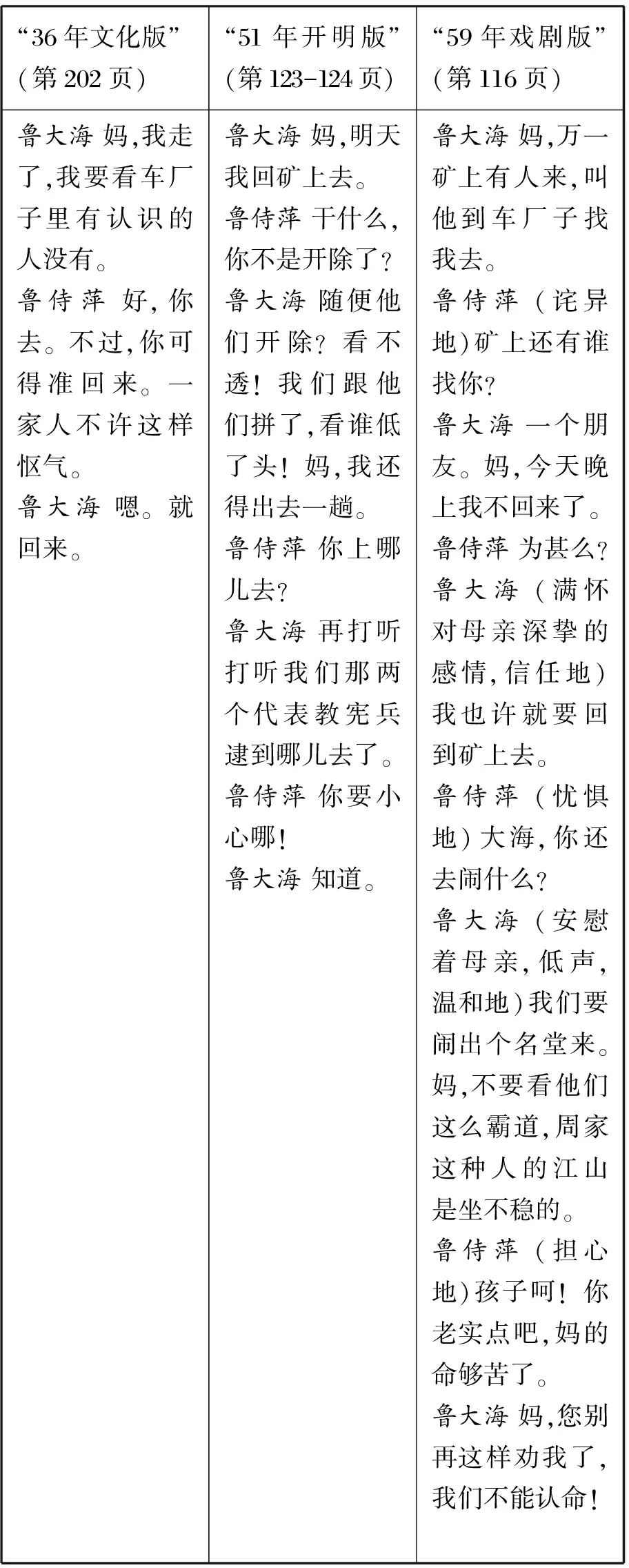

对于“工人运动”,曹禺又做了大幅调整。对比3个版本的同一场景,可见其良苦用心。列表如下:

“36年文化版”(第202页)“51年开明版”(第123-124页)“59年戏剧版”(第116页)鲁大海 妈,我走了,我要看车厂子里有认识的人没有。鲁侍萍 好,你去。不过,你可得准回来。一家人不许这样怄气。鲁大海 嗯。就回来。 鲁大海 妈,明天我回矿上去。鲁侍萍 干什么,你不是开除了?鲁大海 随便他们开除?看不透!我们跟他们拼了,看谁低了头!妈,我还得出去一趟。鲁侍萍 你上哪儿去?鲁大海 再打听打听我们那两个代表教宪兵逮到哪儿去了。鲁侍萍 你要小心哪!鲁大海 知道。鲁大海 妈,万一矿上有人来,叫他到车厂子找我去。鲁侍萍 (诧异地)矿上还有谁找你?鲁大海 一个朋友。妈,今天晚上我不回来了。鲁侍萍 为甚么?鲁大海 (满怀对母亲深挚的感情,信任地)我也许就要回到矿上去。鲁侍萍 (忧惧地)大海,你还去闹什么?鲁大海 (安慰着母亲,低声,温和地)我们要闹出个名堂来。妈,不要看他们这么霸道,周家这种人的江山是坐不稳的。鲁侍萍 (担心地)孩子呵!你老实点吧,妈的命够苦了。鲁大海 妈,您别再这样劝我了,我们不能认命!

比对3个版本可以发现,曹禺对“工人运动”前途的指涉在不断变化:“36年文化版”不带评价,因为这条线索本来就是背景;“51年开明版”中,曹禺对此很紧张,以至用力过猛——鲁大海去打听另外“两个代表”下落,但剧本已经容不下后续结果,反而让鲁大海的计划“悬空”,没有下文:“59年戏剧版”中,曹禺把鲁大海放在“工人运动是有组织的”逻辑中,从而让他的行动带有了目的性,不再鲁莽。

关于“工人运动”的出路问题,鲁大海手中的“枪”是一块“试金石”。“36年文化版”中,“枪”代表着暴力抗争。“枪”是鲁大海“从矿上带来”,“警察打我们的时候掉的,我拾起来了”[1](P200)。关于枪支的来源,此后《雷雨》各版本一直沿用这个说法。但是,从作品对“罢工”的描述看,当时警察“开枪打死30个工人”,经历了搏斗。鲁大海或许遮蔽了真相,这么说,只不过不想让母亲担心罢了。他携带枪支,与周朴园冲突最激烈的第二幕却并未亮出,也表明曹禺执着于周家恩怨,“工人运动”(劳资问题)放在其次。鲁大海在“36年文化版”中表示:“周家逼着我,没有路走,这就是一条路”。所谓的“路”,就是个人铤而走险,以暴制暴。显然,鲁大海这一思想不符合“新民主主义革命”的相关理论。因此,曹禺在“51年开明版”中,将其删除。到了“59年戏剧版”,曹禺将其改为“周家逼得我们没有路走,这家伙早晚有点用处的”,又加上“(掂着枪)这上面有我们的血”[3](P99-100)。“我”变为“我们”,而且强调“有点用处”,就将鲁大海的个人随机反抗转变为有组织的斗争,纳入到“革命历史叙事”的框架中了。

与此相关,“枪”的结局代表着“工人阶级”对旧社会的反抗,意味深长。曹禺在修改“枪”的最终去向时,也动了一番脑筋:“36年文化版”第四幕,鲁大海来到周家,见到周萍,听说他准备带四凤走,他“(叹一口气,递手枪与萍)你还是拿去吧。这是你们矿上的东西”[1](P290)。《雷雨》结尾,周萍正是用这把枪自杀的。初版中,“枪”的使用很有戏剧张力,发挥了作用,神秘莫测,增加了对命运的敬畏感;“51年开明版”中,删去了第四幕鲁大海与周萍的冲突,“枪”直接运用到了战斗中。剧中,仆人说:“没有抓着,鲁大海放了枪,便衣队不敢抓。他跑了”[2](P158);“59年戏剧版”中,鲁大海带着“枪”去给鲁侍萍“雇车”,再未登场;周萍自杀的手枪,不再是鲁大海带来的那把。可以看到,“36年文化版”中,鲁大海的“枪”是道具,周萍死于这把枪下,可谓戏剧冲突的妙笔。此后,“枪”的意义变为“武装斗争”,因此,“去向”及使用就很关键:鲁大海不仅不能随意交出,还要拿来与敌搏斗。曹禺处理细节之精微,由此可见一斑。

“59年戏剧版”出版时,曹禺“恢复”了信心,不再完全否定“36年文化版”。四凤、周萍、周冲死亡的命运,仍按初版,维持了《雷雨》在读者心目中的印象。因为“工人运动”关涉的问题重大,已经不可能按照“36年文化版”原样,故而做出了一番“有限”调整,把“51年开明版”过于激进的内容有所“回收”。还应指出,虽然“59年戏剧版”已经很接近原版,但曹禺还是根据形势,并未恢复原作的“序言”和“尾声”(23)“删除‘序幕’和‘尾声’则使初版本中作家所刻意追求的审美距离消失了,这在一定程度上影响了读者的阅读体验和作品的审美效果。周朴园晚年的‘忏悔’这一细节的消失,不但影响了读者对人物的理解,同时也降低了人物形象的丰富性和复杂性。”李扬:《现代性视野中的曹禺》,北京:人民文学出版社,2004年,第172页。,由此,鲁大海与《雷雨》剧中人的命运,也定格在那个恐怖的雷雨之夜。

四

曹禺之所以对《雷雨》中的“工人运动”反复修改,与时代氛围密切相关,自不待言(24)曹禺接着在1954年推出了《明朗的天》,以眼科大夫凌士湘的行动,讨论了知识分子的“改造”与“出路”。参见刘卫东:《曹禺〈明朗的天〉与1950年代初期知识分子的“改造”》,《扬子江评论》2013年第3期。。做出修改的核心内容,主要在有关鲁大海人物塑造及其出路方面。相对而言,“59年戏剧版”的“阶级意识”更浓厚,但曹禺却把“51年开明版”面目全非的状况做了改变,坚持了《雷雨》的基本情绪。现在重新梳理整个问题,并非为了评判版本优劣(25)参见李铁秀:《“文化语境”与“艺术命运”——论当代文学思潮中的“曹禺现象”》,《福建师范大学学报》(哲学社会科学版)2005年第2期;靳书刚:《要“正确”抑或要“真实”?——论曹禺开明本〈雷雨〉的得失》,《艺术博览》2020年第1期。,而是考察一个作品被认同的崎岖之路。《雷雨》版本跌宕起伏,罢工工人鲁大海人生浮沉,俱是时代命运变迁的反映。对比后来其他版本,读“36年文化版”《雷雨》时,才能更充分感受到24岁曹禺对命运理解的“深刻”,以及这种“深刻”的“幼稚”。