指向“德言同构”的语文读写结合教学设计

2021-08-30叶舒蕾冯铁山

叶舒蕾 冯铁山

[摘要] 阅读和写作是学生语文能力的重要组成,读是写的基础,写是读的内化,日常教学应善于捕捉文本的“诗意点”“生长点”,借助适当的言语实践活动,帮助学生立德立言,指向“德言同构”。以《月是故乡明》一文为例,运用诗意语文的教学思路开展教学设计,阐释指向“德言同构”的语文读写结合教学路径。

[关键词] 德言同构;诗意语文;读写结合

阅读和写作是学生语文能力的重要组成,语文教材是学生语文知识学习的重要载体,是教学活动开展的重要凭借,有效落实听、说、读、写的语文能力的培养,培育学生德性,必然要有效利用教材。因此,在教学设计时,我们要善于捕捉文本的“诗意点”“生长点”,借助适当的言语实践活动,帮助学生立德立言,达成立德树人根本任务。小学语文统编教材中有不少借物抒情、借景抒情的优秀文本,作者发挥移情作用,通过描写对象表达自己的所思所想。此类文本教学不仅要让学生了解文本内容、体会语言的优美,更要引导学生真切品悟移情的手法和情感,最终实现内化,这对语文教学“德言同构”的达成具有重要意义。基于此,笔者选取“借月思乡”这一移情主题,以统编教材五年级下册《月是故乡明》为例,运用诗意语文的思路开展教学设计,阐释指向“德言同构”的语文读写结合教学路径。

一、文本分析:寻找德言同构的读写结合点

《月是故乡明》所在单元的人文主题为童年,语文要素是在阅读中能够体会课文表达的思想感情,在习作时能把一件事的重点部分写具体。本篇课文的教学要求是在“为文”方面能够通过默读,说说作者由月亮想到了哪些往事,抒发了哪些感受,并且拓展阅读其他思乡的古诗;在“为人”方面能够感受思乡之情。结合本单元和本课的教学要求,教学时要抓住的读写结合点就是移情:对移情情感的品读,感受季羡林的思乡之情;对移情手法的学习,思考这份思乡之情是怎么通过文本传达出来的。由此,看到第二层移情——故乡的月亮移情故乡的景、事、人,通过对美景和趣事的描写来表情达意,同时内化为己用。《月是故乡明》作为一篇略读课文,在教学过程中要更多地考虑到学生的能动性,突出主体地位,让学生自读自悟。

二、学情分析:注重语文学习为文与学生发展为人的结合

1.学生发展“为人”的起点

《月是故乡明》是作者移情“小月亮”来表达自己的思乡之情,“小月亮”是理解本文、展开学习的“诗意点”。学生对月亮无比熟悉,但也因为月亮的常见,很少由月窥美、借月传情。作者认为家乡的“小月亮”是“广阔天地的大月亮”怎么也比不上的,但在不少学生眼中可能是哪里的月亮都比家乡的好看,因为现在的孩子猎奇心理和对外面世界、外来文化的热爱都很强烈。基于这个现实情况,如何让学生从文本中找到支持作者说法的证据,并且对这一说法感同身受是需要深入思考的点。

2.语文学习“为文”的起点

首先,从文体学习起点看:五年级的学生对散文有一定的学习基础,文本分析能力也得到較多的训练,能够根据关键字词进行赏析。其次,从手法学习起点看:学生对“借月思乡”的移情手法是十分熟悉的,从小接触的思乡古诗和先前课文的学习为他们奠定了良好的基础。但他们对借月思乡移情手法的了解又是不充分的,不清楚作者怎样具体描写,读写结合能力不足,习作中移情情感表达生硬,往往为了写“移情”而写“移情”,而不是为了“抒情”而“移情”。所以,如何利用好本文,让学生领悟怎样开展移情并在习作中运用是关键。

三、教学过程:开展指向德言同构的读写结合教学活动

以研读文本为基础,以陶冶为人为桥梁,以训练为文为核心目标,笔者设计“基于真善美圆融达成德言同构”的教学目标:品读文本内容,从具体景和事感受“小月亮”的无与伦比;由“月”生疑,剖析“小月亮”背后无可比拟的“小故乡”;结合文本开展群文比读,品析作者移情写作方法和情感抒发,并进行习作实践。

本课预计两课时完成:第一课时进行归真、求善、至美环节的教学,第二课时进行圆融环节的教学。

1.归真:细察自然之月——日常生活中的月亮

首先,出示平凡的家乡和美好的环境中的月亮图片,请学生分别说一说看到了怎样的月亮,以形象的图景,调动学生的生活认知;然后,询问学生更愿意选取哪一幅图中的月亮写作,并简述写作构想;接着,自然地引着学生走进《月是故乡明》,看看季羡林的选择以及他是怎样描写的。归真环节主要考虑调动学生的积极性,让学生感受到习作氛围,由生活走向文本,并浸入其中。在学生接触文本之前请他们说出自己最本真的想法,将他们置于和作者同样的选择面前,引起写作的冲动以及探究作者与自己想法异同的好奇。

2.求善:品读诗意之月——季羡林笔下无与伦比的“小月亮”

“小月亮”是文本重复出现的对象,也是季羡林情感的寄托,是全文学习的“诗意点”,对于其他事物和情感的把握都要基于对“小月亮”的理解展开。求善环节,主要是围绕对文中“小月亮”的品读展开,并探寻“小月亮”比“大月亮”更得作者爱的原因。

首先,学生整体感知,探寻“诗意点”,找出季羡林选择了哪一轮月亮并说明他的观点。季羡林选取故乡的月亮进行写作,而且称呼它为“小月亮”,这是文章一直在强调的,也是文本的“诗意点”。“对比之下,我感到这些广阔世界的大月亮,无论如何比不上我那心爱的小月亮”这一评价在文中很明显,也是与学生的认知相冲突的地方。在解决这两个问题的同时,学生找到了学习本文的切入点。然后,学生默读课文,边读边圈画,找出这两种月亮分别在哪里存在。这也是让学生对“大月亮”和“小月亮”进行认知、明晓其不同,并与归真环节的两轮月亮产生联系,同时也对季羡林的生活轨迹和课文内容有了一定的了解。接着,细读探究。让学生说一说是否赞同季羡林的评价并说明理由,进行“在(什么地点),月亮(呈现怎样的画面)”的言语实践,想象不同地方的月亮之形;默读课文,找出季羡林对故乡的“小月亮”情有独钟的理由,并按照“对象、特点、季羡林的情感”三个维度设计表格式学习单,然后请学生填写并进行小组讨论。

在一开始立刻回答更爱“小月亮”的原因是“因为对故乡的爱”,并不是学生基于本课学习所得的有感而发,而是既有认知下的简单判断。所以,在本环节让学生深入文本探索,比较“大月亮”和“小月亮”,为季羡林对“小月亮”的这份爱来自于何答疑解惑。

3.至美:探析内心之月——无可比拟的“小故乡”

至美环节引导学生展开思考、培养学生的思辨能力。学生在文本中找原因,发现真正有大小之别的是他乡和故乡,这也是对作者情感的深入感触,引出“移情”。

首先,读文释疑,提出思考:为何同一轮月亮在季羡林笔下却有了“大”“小”之分?在归真环节的讨论中,学生自己做出了明显的倾向选择。学生会瞄准第二段,发现原来有“大”“小”之别的,是这些陪衬之物。然后,请学生找陪衬之物分别是什么?有什么不同?以“对象、具体包括的事物和季羡林的情感”三个维度设计学习单表格,请学生填空并进行小组讨论。这是对真正的“大”“小”的具体表现进行探索,是再回文本对季羡林写作的品味,也顺其自然完成了略读要求。接着,借助“真正小的是(),真正大的是()。说广阔世界的大月亮,无论如何比不上我心爱的小月亮,其实是说();永远忘不掉的其实是()”的言语实践让学生抒发感想,理解季羡林先生所说的“大”“小”原来是广阔世界和故乡,作者心心念念的“小月亮”原来是忘不掉的“小故乡”。最后,按文寻据,为作者对“小故乡”之情佐证,引导学生深入思考季羡林真正怀念的是故乡的人、事、景以及那段美好的童年时光:先请学生找季羡林对故乡的描写,说一说“小故乡”和“广阔世界”分别如何;思考为什么繁华的广阔世界无论如何也比不上这么平凡的故乡?为什么作者永远忘不掉仅待了六年的故乡?请学生根据课文内容对学习单上的小诗《最忆是故乡》进行补白,同时也给出季羡林的介绍。写完再请学生将“故乡”改成“你”进行有感情朗读,体会更直接、浓郁的思乡之情。

4.圆融:学写我之月——移情手法与情感体悟并尝试习作

圆融环节引导学生深入文本,探索发现如何写移情,让学生不再把“借月思乡”当作口号,而是真正为我所用。学生明白平凡的家乡月亮也不平凡,同时在学习的基础上能够有内容落笔写作,以读促写;在写的过程中继续内化领悟之后再读“借月思乡”古诗,深化认识,以写促读。这样就能实现落实读写结合,做到“德言同构”。

首先,读文寻迹,感受移情。思考:季羡林借“小月亮”是为了写什么?为何说爱“小月亮”,写的内容又不是月亮?第一个思考在学生理解文本的基础上点出作者移情于“月”。第二个思考需在学生回答的基础上,由教师点明也是一处移情,是“月”移情“万物”。

然后,群文联读,感受“情”。在教师引导下,学生有感情朗读课文末段,体会季羡林的思乡之情,探究这一情感源于对故乡的人、事、景的爱和怀念;齐读《静夜思》《望月怀远》《月夜忆舍弟》等诗,感受不同情境下古代不同诗人的“借月思乡”;再让学生说自己的“借月思乡”,进行“我会让月移情到(),因为()”的言语实践。教师先示范,和学生心意连通,打开学生的话匣子。

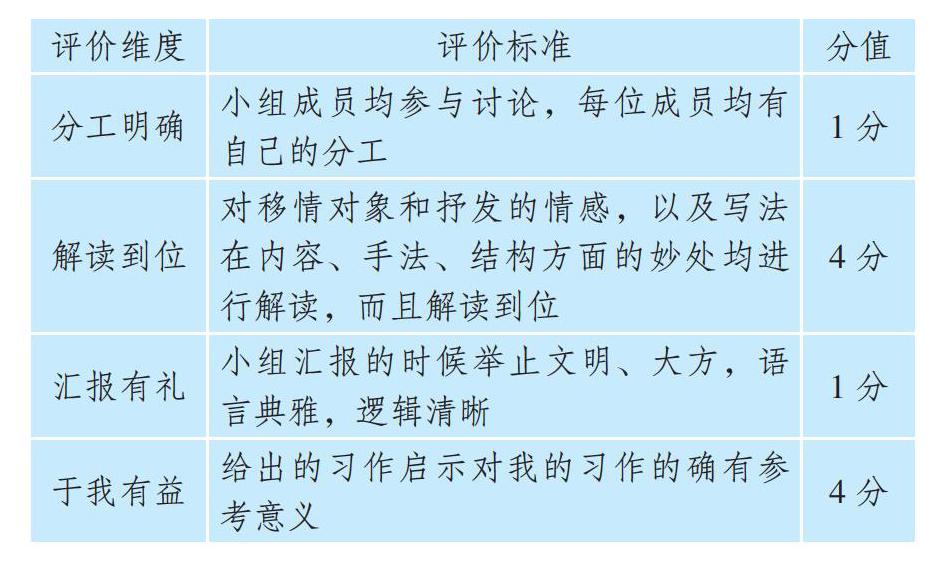

接着,群文比读,思考如何书写移情。引入《月迹》《走月亮》两篇学过的课文和《月是故乡明》形成群文,请学生分组择一篇讨论并完成学习单,分析三篇课文中月亮移情的对象、作者借“月”抒什么情感、作者写作之妙和在“内容、手法、结构”方面得到的习作启示。小组汇报时,请学生按照学习单上的评价表进行互评,并补充分析哪一方面的启示对自己的帮助最大,充分调动学生主体感受。

评价维度 评价标准 分值

分工明确 小组成员均参与讨论,每位成员均有自己的分工 1分

解读到位 对移情对象和抒发的情感,以及写法在内容、手法、结構方面的妙处均进行解读,而且解读到位 4分

汇报有礼 小组汇报的时候举止文明、大方,语言典雅,逻辑清晰 1分

于我有益 给出的习作启示对我的习作的确有参考意义 4分

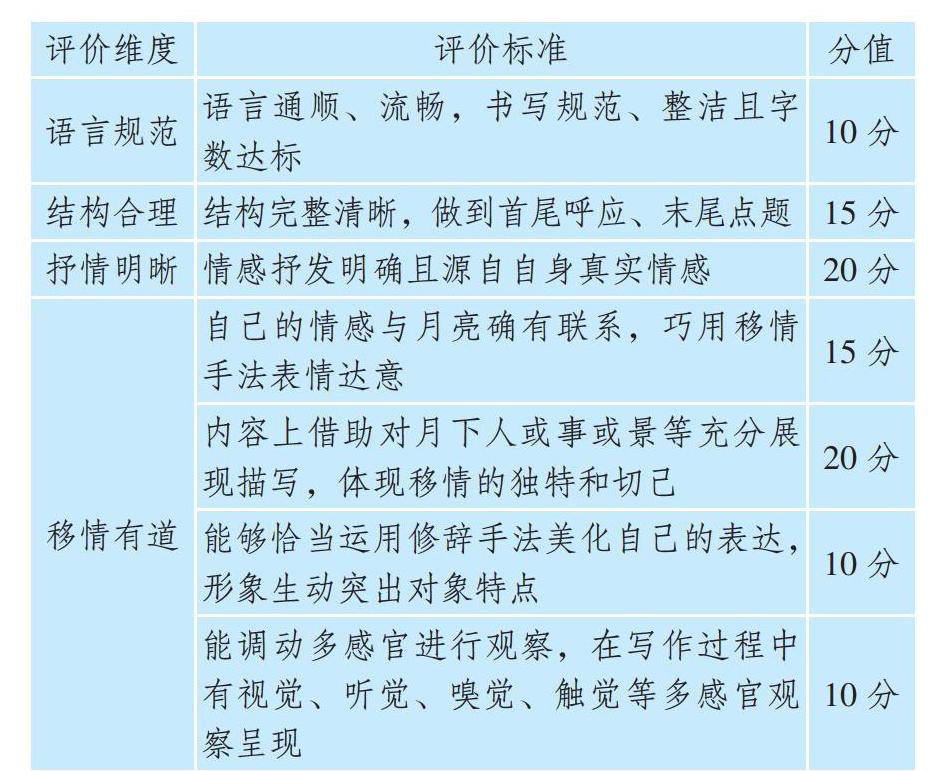

之后,布置习作实践,学以致用。学生尝试用移情的方式写一篇不少于300字的习作,借“月”抒发自己对故乡的情感,并给出相应的评价表。在对课文深度学习并进行群文比读的基础上,阅读很好地促进学生习作灵感的生成,此时安排习作,是学生情感流露所必需。

评价维度 评价标准 分值

语言规范 语言通顺、流畅,书写规范、整洁且字数达标 10分

结构合理 结构完整清晰,做到首尾呼应、末尾点题 15分

抒情明晰 情感抒发明确且源自自身真实情感 20分

移情有道 自己的情感与月亮确有联系,巧用移情手法表情达意 15分

内容上借助对月下人或事或景等充分展现描写,体现移情的独特和切己 20分

能够恰当运用修辞手法美化自己的表达,形象生动突出对象特点 10分

能调动多感官进行观察,在写作过程中有视觉、听觉、嗅觉、触觉等多感官观察呈现 10分

最后,布置课外群文阅读。学生课后再搜集一些“借月思乡”的古诗,感受诗人的情感和移情之妙。学生在习作内化对“移情”和“借月思乡”认知的基础上,再去选读此类古诗,这是思维的拓展、深入和迁移运用,以写促读,读来也就更加有味了。

“借月思乡”是古往今来中国文人多用的移情表现,在小学语文统编教材中也占篇不少,以“移情”为重点展开此类课文教学,不仅能使学生学习单篇课文,领会“借月抒情”的手法,更能帮助学生学习领会借“花”抒情、借“鸟”抒情等变化多样地运用移情的借物抒情、借景抒情类文本,同时帮助学生从中学习,写自己的移情之作。语文教学就是在言语实践中实现“语言文字表达训练和学生的德行培育同步进行”的活动,即语文教学“立言”的过程就是“立德”的过程;“立德”的活动也就是“立言”的活动,它们在“立人”的信念与责任指引下所进行的言语实践获得中实现同构。语文课程“德言同构”目标的达成,需要靠一课一得的“为文”和“为人”的诗意学习积累而来,所以在教学过程中应该首先瞄准读写结合点,基于读写结合点对学生进行聚焦训练并由点及面拓展阅读;然后浸入文本体会写作、比读群文系统思考,达到以读促写;最后给出明确的目标指向和评价标准进行写作实践,并引导再读群文感受读写结合点,达成以写促读,在读写互促的过程中完成对读写结合点的领悟,达成“德言同构”的语文教学目标。

[本文系中国高等教育学会2020年度专项课题“卓越语文教师培养课程群建设研究”(项目编号:2020YWYB12)、宁波大学高级别教学成果奖培育项目“小教‘卓越教师培养课程建设与教学实践”(项目编号:宁大政〔2019〕43号)、宁波大学2020年研究生优秀示范课程《语文教育哲学》阶段性研究成果]

[参考文献]

[1]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018.

[2]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2011年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

[3]冯旭洋.语文教育文道问题的历史嬗变及其探讨[J].教学与管理,2005(18):54-56.

[4]冯铁山.诗意语文的基本内涵与实施策略[J].教育理论与实践,2012,32(05):43-45.

[5]冯铁山.诗意语文论[M].北京:中国社会科学出版社,2016.

[6]冯铁山,张诗琪.德言同构:语文教学立德树人的实践逻辑——以语文教学目的建构为视角[J].语文建设,2018(36):8-11,30.